15. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMNETZ: Landwirte und Amprion schaffen einheitliche Regeln für Erdkabel

ERDGASSPEICHER: Aiwanger fordert Erhalt des Speichers Breitbrunn

PHOTOVOLTAIK: Österreich: Ökostrom bei 94 Prozent der Bedarfsdeckung

HANDEL & MARKT

ELEKTROMOBILITÄT: Jetzt tindern Stromversorger, Supermärkte und E-Flottenbetreiber

KLIMASCHUTZ: Hausbesitzer wollen weiter in Energiewende investieren

STATISTIK DES TAGES: Einspeisevergütung in Milliarden Euro von 2000 bis 2024

TECHNIK

GUTACHTEN: Fraunhofer warnt vor Wasserstoff im Heizungskeller

WÄRME: Techem sieht Wärmewende nur durch Technik erreichbar

STROMSPEICHER: Großspeicher für Soltau

SMART METER: Bitkom-Studie zeigt großes Interesse an Smart Metern

UNTERNEHMEN

STROMNETZ: Bayernwerk testet erstmals Container-Umspannwerk

REGENERATIVE: Genussrechte finanzieren neues Würzburger Umspannwerk

ADVERTORIAL: Teil von etwas Großem sein − die Thüga-Gruppe

PERSONALIE: Neue Mitglieder im VIK-Vorstand

PERSONALIE: Niedersächsisches Stadtwerk erweitert Führungsebene

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex mit Abgaben

TOP-THEMA

KWKG wird bis Ende des Jahres evaluiert

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK.

Das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) soll bis Ende des Jahres umfasssend evaluiert werden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage der Redaktion mit.

Welche Perspektiven KWK-Anlagen in einem künftigen klimaneutralen Energiesystem haben werden, hängt auch davon ab, wie die nächste Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) aussehen wird. Eine solche Novelle wird seitens der Energiewirtschaft schon länger gefordert. Das KWKG 2025 zählt zu den letzten Gesetzen, die der alte Bundestag noch vor den Neuwahlen verabschiedet hatte. Am 1. April 2025 ist es in Kraft getreten. Allerdings konnte damit lediglich eine „Verlängerung“ des Gesetzes über 2026 hinaus erreicht werden.

Von Verbänden wie dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) oder dem Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) wurde die Verlängerung zwar als erster Erfolg gewertet. Die geplante Verlängerung könne allerdings nur eine kurzfristige Übergangslösung darstellen. „Langfristig muss das KWKG mit Laufzeit bis 2035 zukunftsfähig ausgestalten werden“, teilte Anfang des Jahres etwa der VKU mit. Dies ist für den VKU ein Kernanliegen für die nächste Legislaturperiode. Denn der Ausbau der KWK-Anlagen hänge aktuell in der Luft, so die Kritik des Verbands. „Obwohl die Anlagen quasi die Alleskönner der Energiewende sind, weil sie sowohl die Strom- als auch Wärmeversorgung absichern können“, teilte VKU-Chef Ingbert Liebing in einer Mitteilung vom 29. September mit.

Bundeswirtschaftsministerium arbeitet an Evaluierungsbericht

Parallel zu dieser geforderten Novellierung, ist auch immer noch völlig offen, wie es mit den KWK- und iKWK-Ausschreibungen im nächsten Jahr weitergehen wird. Die sogenannten innovativen KWK-Anlagen sind laut einem Merkblatt des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle „besonders energieeffiziente und treibhausarme Systeme, in denen KWK-Anlagen in Verbindung mit hohen Anteilen von Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus dem gereinigten Wasser von Kläranlagen KWK-Strom und Wärme bedarfsgerecht erzeugen oder umwandeln“.

Für einen erheblichen Teil der KWK-Anlagen, die an den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur teilnehmen müssen (Leistungssegment von 500 kWel bis 50 MWel), verbleibt derzeit nur noch die Ausschreibungsrunde im Dezember dieses Jahres. Die neue Bundesregierung ist hier gefragt − wie in der Ausschreibungsverordnung (KWKAusVO) vorgesehen −, einen Vorschlag für die Fortsetzung der Ausschreibungen über das Jahr 2025 hinaus vorzulegen. Dem ist sie bislang jedoch nicht nachgekommen.

Derzeit existiert nämlich kein rechtlicher Automatismus zur Fortsetzung der in der Verordnung nur bis zum Jahr 2025 festgesetzten Verteilung der Ausschreibungsvolumina. „In der Folge drohen aufgrund der aktuellen Verfahrensweise Investitionsstaus und Planungsstopps“, warnte der ehemalige B.KWK-Präsident Claus-Henrich Stahl im Juli dieses Jahres. „Es steht zu befürchten, dass ohne das kurzfristige Signal der Bundesregierung die dringend benötigte Kraftwerksleistung im KWK-Segment zum Einbruch kommt.“

Beide Punkte − wie geht es weiter mit den Ausschreibungen und wie kann ein novelliertes KWKG aussehen − sind immer noch nicht abschließend geklärt. Auf Nachfrage dieser Redaktion, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am 13. Oktober nun zumindest einen groben Zeitplan mit. Demanch soll das KWKG „bis Ende des Jahres umfassend evaluiert“ sein. An dieser Evaluierung seien auch die Verbände der deutschen Wirtschaft und Energiewirtschaft zu beteiligen. Hierzu sind laut Auskunft des BMWE auch Branchengespräche geplant.

Im Anschluss soll der Evaluierungsbericht veröffentlicht werden, der dann die Grundlage für eine KWKG-Novelle bildet. „Im Zuge dessen wird auch über Art und Umfang der Fortführung der Ausschreibungen nach der KWKAusVO entschieden“, teilte das Ministerium weiter schriftlich mit.

Kooperieren: Landwirtschaftsverbände und ihr Übertragungsnetzbetreiber. Quelle: Amprion

Landwirte und Amprion schaffen einheitliche Regeln für Erdkabel

STROMNETZ. Ab unter die Erde – das soll bei neuen Stromkabeln nach einheitlichen Standards und Vergütungssätzen erfolgen. So hat Amprion es mit Landwirteverbänden in drei Bundesländern vereinbart.

Stromtrassen in die Erde zu bringen, grenzt aufgrund der Vielzahl betroffener Grundstücke und Landwirte oft an Hick-Hack und Flickschusterei. Das Zeit, Geld und Nerven raubende Prozedere zu vereinfachen, ist Ziel einer Vereinbarung, die Amprion am 13. Oktober mit den Landwirtschaftsverbänden der Bundesländer Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen getroffen hat.

Der in diesen Ländern zuständige Übertragungsnetzbetreiber aus Dortmund will mit der Absichtserklärung das Verhandeln von Leitungsrechten vereinheitlichen. Grundlage sei ein gegenseitiges Verständnis füreinander, so Amprions CEO Christoph Müller bei der Vertragsunterzeichnung in Bad Karlshafen.

Orientieren wollen die Beteiligten sich künftig am Muster einer so genannten „Projektrahmenregelung“. Wenn Amprion ein Erdkabel in landwirtschaftliche Flächen einbringen will, soll das Muster einheitlich und projektübergreifend greifen. Geregelt sind darin der Bau, Bestand, Betrieb und die Unterhaltung der Leitungen und „insbesondere“, so Amprion in einer Mitteilung, die damit verbundenen Entschädigungszahlungen. Ferner finden sich Regelungen, um den Boden zu schützen.

In Deutschland die erste Vereinbarung dieser Art

Amprion spricht davon, dass eine derartige Vereinbarung in Deutschland einzigartig sei. Aufgrund der handfesten Interessen aller Beteiligten ist von harten Verhandlungen auszugehen. Darauf deutet auch die Länge der Gespräche hin, die sich laut Netzbetreiber über ein Jahr erstreckten. Es sei „intensiv, aber immer konstruktiv und fair“ zugegangen, so Christoph Blank, Leiter Leitungsrechte und Grunderwerb bei Amprion.

Ähnlich formuliert es auch der Präsident des Hessischen Bauernverbands, Karsten Schmal, der von gleichermaßen anspruchs- wie vertrauensvollen Verhandlungen spricht. Der Netzausbau sei für die Energiewende notwendig, „gleichzeitig darf er nicht einseitig zu Lasten unserer Landwirte gehen“. Die Rahmenvereinbarung sichere eine faire Entschädigung, den Schutz der Böden und eine frühzeitige Einbindung der Landwirte in die Planungen.

Konkret wenden die Partner die vereinbarte Regelung bei den Energiekorridoren Rhein-Main-Link, „Korridor B“ und „Windader West“ an, das sind zehn Leitungen mit einer Leistung von jeweils 2.000 MW. Bei diesen handelt es sich um bereits im Genehmigungsprozess befindliche Vorhaben, die Strom aus dem Norden nach NRW und Hessen führen und bis zu 20 Millionen Menschen versorgen.

Amprion will die Vereinbarung auch allen Grundstückseigentümern anbieten, die von der Offshore-Anbindung BalWin1 und BalWin2 betroffen sind. Zudem soll sie sich auch auf sämtliche im Netzentwicklungsplan festgelegten Erdkabelverbindungen beziehen, für die das Genehmigungsverfahren noch aussteht.

Der Übertragungsnetzbetreiber spricht von bis zu 20.000 Parteien, deren Grundstücke in Zukunft Erdkabel durchziehen sollen. Die Vereinbarung, glaubt Amprion, ermögliche frühzeitig Klarheit über die Inhalte und trage zur Beschleunigung der Projekte bei.

Aiwanger fordert Erhalt des Speichers Breitbrunn

Erdgasspeicher Etzel. Quelle: Uniper

ERDGASSPEICHER. Der Energiekonzern Uniper will den Erdgasspeicher Breitbrunn 2027 schließen. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hält das für einen Fehler. Welche Argumente er vorbringt.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) spricht sich entschieden gegen die geplante Stilllegung des Erdgasspeichers Breitbrunn aus. Der Speicher mit einer Arbeitsgaskapazität von 11,5 TWh liegt nahe des Chiemsees und zählt zu den größten Porenspeichern Deutschlands. Der Betreiber Uniper Energy Storage (UST) hatte bei der Bundesnetzagentur beantragt, die Anlage zum 31. März 2027 aus wirtschaftlichen Gründen außer Betrieb zu nehmen.

Laut UST ist der Weiterbetrieb unter den derzeitigen Markt- und Regulierungsbedingungen nicht wirtschaftlich. Der Pachtvertrag mit der Nafta Speicher GmbH & Co. KG, die die bergrechtlichen Nutzungsrechte an der ehemaligen Lagerstätte Breitbrunn/Eggstätt hält, läuft mit Beginn des Speicherjahres 2027/28 aus. In einer eigenen Mitteilung von Anfang Oktober erklärte Uniper, dass aus Unternehmenssicht keine nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit Deutschlands durch die geplante Stilllegung zu erwarten seien.

Nach §35h Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) darf die Bundesnetzagentur eine Stilllegung nur genehmigen, wenn keine nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland oder der Europäischen Union entstehen. Dieses Kriterium muss Uniper in einem Gutachten belegen.

In der öffentlich zugänglichen Beschlussdatenbank der Bundesnetzagentur findet sich derzeit kein Eintrag zur beantragten Stilllegung des Speichers Breitbrunn. Dies deutet darauf hin, dass das Prüfverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Erst kürzlich hatte Uniper zudem vor den wirtschaftlichen Risiken leerer oder nicht ausreichend befüllter Speicher gewarnt – ein Hinweis, der die Entscheidung zur Stilllegung von Breitbrunn zusätzlich nachvollziehbar macht (wir berichteten).

Aiwanger befürchtet Auswirkungen auf Marktpreise

Aiwanger bewertet die Lage anders. Der Minister fordert, dass die Bundesnetzagentur dem Antrag Unipers auf Stilllegung nicht zustimmt. Breitbrunn umfasse rund ein Drittel des gesamten bayerischen Speichervolumens und sei systemrelevant für Süddeutschland. „Der Ukraine-Krieg hat uns die Augen geöffnet, wie wichtig Energiespeicher sind“, betont Aiwanger in einer Mitteilung seines Ministeriums. Angesichts geopolitischer Krisen müsse Deutschland alles daransetzen, die Versorgungssicherheit zu wahren und die vorhandene Speicherkapazität nicht zu verringern.

Breitbrunn sei der größte Speicher Bayerns und der drittgrößte Deutschlands – nach Rehden in Niedersachsen und Epe in Nordrhein-Westfalen. Eine Reduzierung der Gesamtkapazität könne laut Aiwanger Auswirkungen auf Marktpreise und Krisenreserven haben. „Wir sollten die Sicherheit verstärkt im Blick haben und perspektivisch an Neunutzungen denken. Zum Beispiel könnte auch Wasserstoff in den Speichern gelagert werden“, erklärte der Minister.

Versorgungssicherheit im Fokus

Das Bayerische Staatsministerium verweist auf die Begründung der Bundesregierung zur Gasspeicherverordnung, die die besondere Rolle der Porenspeicher im Süden unterstreicht. Diese seien entscheidend nicht nur für Bayern, sondern auch für die Versorgung Österreichs und der Schweiz. Deshalb gelten dort höhere Füllstandsvorgaben als im Norden.

Das bayerische Wirtschaftsministerium geht zwar davon aus, dass die Versorgungssicherheit auch bei einer Stilllegung grundsätzlich gewährleistet bliebe, rechnet aber mit möglichen negativen Effekten auf die Marktstabilität. Aiwanger warnt vor einer zu kurzfristigen Betrachtung: Eine Entscheidung gegen Breitbrunn könne sich rächen, falls es zu Engpässen komme oder Wasserstoffprojekte im großen Maßstab anlaufen.

Zukunftsstandort zur Wasserstoffspeicherung

Neben der Rolle für die Gasversorgung sieht Aiwanger Breitbrunn als Zukunftsstandort für Wasserstoffspeicherung. Er fordert, die Anlage technisch zu erhalten, um sie später für erneuerbare Gase zu nutzen. „Dieser Speicher muss auf jeden Fall intakt bleiben“, so der Minister. Damit knüpft er an die Linie der Landesregierung an, die den Umbau bestehender Infrastrukturen zu Wasserstoffsystemen unterstützt.

Uniper selbst verweist auf laufende Gespräche mit der Bundesnetzagentur und den Eigentümern der Lagerstätte. Über Alternativen zur Stilllegung ist bislang nichts bekannt.

Österreich: Ökostrom bei 94 Prozent der Bedarfsdeckung

Quelle: Shutterstock / pan demin

PHOTOVOLTAIK. Vor allem die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen erhöhte sich 2024 stark. Die Förderungen kamen aus dem Haushalt. Wie sie sich kommendes Jahr darstellen, ist schwer abschätzbar.

Rund 70,9 Milliarden kWh an Strom aus erneuerbaren Energien wurden 2024 in Österreich erzeugt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 94,3 Prozent am Gesamtbedarf, zeigt der am 14. Oktober veröffentlichte sogenannte „EAG-Monitoringbericht“ der Regulierungsbehörde E-Control. Zum Vergleich: 2023 hatte der Ökostromanteil etwa 92 Prozent des Bedarfs entsprochen. „EAG“ ist die Abkürzung für das „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“, das seit Sommer 2021 in Kraft ist.

Berücksichtigt werden in dem Bericht aber nicht nur jene Anlagen, die Investitionsförderungen oder Marktprämien aufgrund des EAG erhalten, sondern sämtliche Ökostromanlagen, die die E-Control in ihrer Bestandsstatistik erfasst. Dieser zufolge lag die Stromerzeugung mittels der traditionell dominierenden Laufwasserkraftwerke bei 33,3 Milliarden kWh, ein Plus von 12,1 Prozent wegen der außerordentlich guten Wasserführung. An zweiter Stelle lag die Windkraft mit 9,2 Milliarden kWh, was einer Steigerung um 15,2 Prozent entspricht. Den dritten Platz belegte mit 7,6 Milliarden kWh die Photovoltaik, die den größten prozentuellen Zuwachs, rund 47,3 Prozent, verzeichnete. Dem gegenüber stagnierte die Biomasse bei 2,5 Milliarden kWh. Die Stromerzeugung mit Biogasanlagen schließlich verringerte sich um 0,3 Prozent auf 561 Millionen kWh.

An Marktprämien erhielten die Anlagenbetreiber 2024 rund 114,5 Millionen Euro. Auf Basis des Ökostromgesetzes (ÖSG), das zumindest für die bis zum Inkrafttreten des EAG genehmigten Anlagen noch immer gilt, wurden weitere etwa 441 Millionen Euro in Form fixer Einspeiestarife ausbezahlt. Ferner standen an Investitionszuschüssen auf der Grundlage des EAG für Photovoltaikanlagen sowie Stromspeicher 2024 rund 140 Millionen Euro Millionen Euro zur Verfügung, für Wasserkraftwerke waren es 5 Millionen Euro. Die Investitionszuschüsse, die für Windparks in Anspruch genommen werden konnten, beliefen sich auf 1 Million Euro.

Förderbedarf im kommenden Jahr schwer zu prognostizieren

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch räumte ein, dass die Ökostromförderung in Österreich mittlerweile eine beträchtliche Komplexität erreicht hat. Immerhin zeige das EAG offenbar Wirkung: Habe sich der Unterstützungsbedarf im Jahr 2021 auf etwa 954 Millionen Euro belaufen, seien es 2024 nur mehr 158 Millionen Euro gewesen. Dies ergebe sich nicht zuletzt aus der verstärkten Eigenverantwortung der Anlagenbetreiber: Sie hätten aufgrund des EAG das Recht, ihren Strom selbst zu vermarkten. Dies sei in den vergangenen Jahren vermehrt erfolgt. Angesichts der tendenziell sinkenden Strompreise werde nun aber wieder häufiger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Strom an die Förderstelle Oemag zu verkaufen. Diese ist verpflichtet, ihn zu einem monatlich festgelegten Preis abzunehmen. Für die Ökostromerzeuger hat dies den Vorteil, von zeitweiligen negativen Preisen im Stromgroßhandel nicht betroffen zu sein – obwohl nicht zuletzt sie zu diesen negativen Preisen beitragen.

Wie sich der Förderbedarf im kommenden Jahr darstellen wird, ist schwer zu prognostizieren, konstatierte Urbantschitsch auf Anfrage der Redaktion. Dies hänge gerade auch von der Entwicklung der Marktpreise ab, die die Höhe der Marktprämien auf Basis des EAG maßgeblich beeinflussen. Angesichts der eher moderaten Tendenzen auf den Futures-Märkten sei aber nicht von einem substanziellen Anstieg des Förderbedarfs auszugehen.

Wegen der damals hohen Großhandelspreise hatte Österreichs Bundesregierung die von den Stromkunden zu bezahlenden Fördermittel für 2023 auf Null gesetzt. Die Oemag konnte das benötigte Geld durch den Verkauf des Ökostroms an den Strombörsen einnehmen. Für 2024 stellte die Regierung die Mittel aus dem Budget und damit aus der Tasche der Steuerzahler bereit. Erst im laufenden Jahr sind die Subventionen wieder von den Stromkunden als solchen aufzubringen.

Nur PV beim Ausbau im Plan

Bekanntlich plant Österreich, seine Versorgung mit elektrischer Energie ab 2030 bilanziell vollständig mittels Ökoenergie-Anlagen zu bewerkstelligen. Dazu müsste deren Stromproduktion im Zeitraum 2021 bis 2030 um insgesamt 27 Milliarden kWh pro Jahr steigen. Laut dem EAG-Monitoringbericht würde dies einen jährlichen Zubau von PV-Anlagen mit 1.100 MW Leistung erfordern. Die Leistung der Windparks müsste um 400 MW steigen, jene der Wasserkraftwerke um 125 MW und jene der Biomasseanlagen um 15 MW.

Wie Urbantschitschs Vorstandskollege Alfons Haber feststellte, befindet sich derzeit jedoch ausschließlich die PV auf „Zielkurs“. Bei den übrigen Technologien bestehe dagegen nicht zu unterschätzender Aufholbedarf.

Der EAG-Monitoringbericht ist auf der Website der E-Control verfügbar.

Eine Ladekooperation in Berlin ist erster Erfolg eines Forschungsprojekts. Quelle: RLI/Pinja Saarela

Jetzt tindern Stromversorger, Supermärkte und E-Flottenbetreiber

ELEKTROMOBILITÄT. Vattenfall und die Berliner Wasserbetriebe kooperieren auf einem Supermarkt-Parkplatz von Netto. Das ist erklärungsbedürftig, aber zuallererst eine Entlastung für den Ladesäulen-Ausbau.

Wenn der Supermarkt schließt, verwaisen häufig die zugehörigen Parkplätze mitsamt vorhandenen Elektroladesäulen. Nun tut sich eine neue Idee auf, die Infrastruktur auch über Nacht gewinnbringend zu nutzen. In Berlin stellt die Kette Netto einen Standort zur Verfügung, um einen Lade-Deal zwischen dem Energiekonzern Vattenfall und den Berliner Wasserbetrieben zu ermöglichen.

Die Kooperation folgt der Auffassung, dass ein großflächiger Ausbau von Ladesäulen im öffentlichen Bereich nicht nötig wäre, wenn bestehende Standorte besser ausgelastet wären. Weiter lautet die These der Beteiligten, dass Supermarkt-Ladesäulen für solche Gewerbebetriebe von Interesse sein können, die selbst nicht über ausreichende Strom-Tankstellen verfügen.

Das Trio Netto-Vattenfall-Wasserbetriebe ist nur ein erstes Beispiel, das Schule machen soll. In diesem Sinne forschen Wissenschaftsteams des Reiner Lemoine Instituts (RLI) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) an Mehrfachnutzungskonzepten bei der Elektromobilität. Ihr Projekt „Retail4Multi-Use“ kommt für Berlin zu dem Schluss, dass bei optimierter Nutzung 17 Prozent weniger Ladesäulen im öffentlichen Raum der Hauptstadt erforderlich seien. Zudem steige die Wirtschaftlichkeit der existierenden Säulen um bis zu 255 Prozent.

Betriebe können Fuhrpark einfacher elektrifizieren

Friederike Reisch, Leiterin des Forschungsbereichs Mobilität mit Erneuerbaren Energien am RLI, sieht einen besonderen Nutzen für Betriebe mit Fahrzeugflotten, denen es an Ladeinfrastruktur mangelt. Vorteil sei, die Elektrifizierung des Fuhrparks durch einen besseren Zugang zu Ladeinfrastruktur zu erleichtern und Betriebsabläufe zu unterstützen. Das Laden könne tagsüber oder eben nach Ladenschluss erfolgen.

Der Schlüsselbegriff in dem Forschungsprojekt lautet Ladepartnerschaft – also die von Netto, Vattenfall und Berliner Wasserbetrieben gelieferte Blaupause. Um Betriebe, Stromlieferanten und Ladesäulenbetreiber wie Supermärkte zusammenzubringen, hat Retail4Multi-Use sich gleich eine Software-Lösung zur Aufgabe gemacht. Entstanden ist eine digitale, App-basierte Matchingplattform, die im Erfolgsfall zu einer Ladekooperation führt.

Das Forschungsprojekt hat die Ladesituation grundsätzlich analysiert und daraus Bedarfe und Potenziale abgeleitet. So habe sich für Berlin gezeigt, dass bis 2045 voraussichtlich etwa 330.000 Ladepunkte erforderlich sind, um rund 1,4 Millionen elektrischen Autos und leichten Nutzfahrzeugen das Laden zu ermöglichen. Im nicht-öffentlichen Bereich sei der Bedarf etwa vier Mal so hoch wie im öffentlichen Bereich.

Daraus schließt das Projekt auf den Nutzen der mehrfachen Nutzung, zum Beispiel an Handelshäusern. Die Forschenden haben ferner für Berlin berechnet, dass Einzelhandelsstandorte den Ladebedarf von wöchentlich bis zu 3,5 Millionen kWh decken können. Dies entspreche dem Energiebedarf von rund 45.000 Haushalten in derselben Zeitspanne.

Retail4Multi-Use erhält vom Bundesverkehrsministerium mehr als 1,6 Millionen Euro Fördermittel. Einbezogen sind auch die Now GmbH und der Projektträger Jülich (PtJ). Für die Matching-Plattform „Localiser“ können Interessierte sich im Internet registrieren.

Hausbesitzer wollen weiter in Energiewende investieren

Quelle: IKND

KLIMASCHUTZ. Eine Umfrage zeigt: Eigenheimbesitzer treiben die Energiewende weiter voran. Sogar die AfD-Wähler unter ihnen bevorzugen PV-Anlagen.

Deutschlands Eigenheimbesitzer investieren weiterhin in die Energiewende. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, die im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) im August 2025 unter mehr als 2.000 selbstnutzenden Hauseigentümern durchgeführt wurde. Die Ergebnisse belegen: Über alle Parteigrenzen hinweg bleibt die Bereitschaft hoch, in Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität zu investieren.

Besonders bemerkenswert ist laut Studie, dass die Nutzung und die Anschaffungspläne kaum von den politischen Überzeugungen abhängen. Selbst bei den rechten AfD-Wählern plant die Mehrheit eine PV-Anlage, fast jede dritte befragte Person in dieser Gruppe besitzt bereits ein Elektroauto oder will eines anschaffen.

Im Vergleich zur ersten Allensbach-Befragung im Auftrag der IKND im Jahr 2024 sind die Anschaffungs- und Nutzungspläne weitgehend stabil geblieben. Weder das Ende der Ampelkoalition noch die energie- und verkehrspolitischen Kursänderungen der neuen schwarz-roten Bundesregierung haben die Investitionsbereitschaft spürbar gebremst.

Die Studie zeigt, dass das sogenannte Nutzerpotenzial – also der Anteil derjenigen, die klimafreundliche Technologien bereits nutzen oder ihre Anschaffung planen – bis 2030 bei 82 Prozent liegt. Dann könnten zwei Drittel der Eigenheimbesitzer eine Photovoltaikanlage betreiben, während jeweils rund vier von zehn Haushalten eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto nutzen könnten. Durchschnittlich kommen Eigentümerinnen und Eigentümer auf 2,6 der insgesamt neun abgefragten klimafreundlichen Technologien.

„Die Nutzung klimafreundlicher Technologien in privaten Eigenheimen ist mittlerweile weit verbreitet, und es bestehen erhebliche Potenziale für weiteres Wachstum“, sagt Steffen de Sombre, Projektleiter am Institut für Demoskopie Allensbach.

Deutlich wird in der Studie auch, dass Einkommen und Förderbedingungen zentrale Faktoren für die Investitionsentscheidungen sind. Über zwei Drittel der befragten Eigentümerhaushalte verfügen über kleine bis mittlere Einkommen. Wer weniger als 2.500 Euro monatlich netto zur Verfügung hat, ist im Schnitt bereit, 11.000 Euro für eine Wärmepumpe auszugeben – bei höheren Einkommen ab 5.000 Euro steigt dieser Wert auf 21.000 Euro.

Entsprechend groß ist die Abhängigkeit von Förderungen: 81 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen geben an, auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein, bei mittleren Einkommen sind es 60 Prozent.

Beim Elektroauto liegt die durchschnittliche Investitionsbereitschaft höher. Haushalte mit geringem Einkommen wollen im Schnitt rund 18.000 Euro investieren, Haushalte mit hohem Einkommen bis zu 29.000 Euro. Insgesamt sind 43 Prozent der Befragten auf Förderung angewiesen, bei den mittleren Einkommen knapp die Hälfte, bei den oberen Einkommensgruppen immerhin noch jeder Dritte.

Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist die Bedeutung der Photovoltaik als Schlüsselfaktor der privaten Energiewende. Wer bereits eine PV-Anlage besitzt, investiert mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in weitere Technologien wie Speicher, Wärmepumpe oder E-Auto. „Ohne private Photovoltaikanlagen wird Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen können“, betont Carolin Friedemann, Gründerin und Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland.

Die Studie „Monitoring Energiewende im Eigenheim 2025“ ist auf der Website der Initiative Klimaneutrales Deutschland abrufbar.

Einspeisevergütung in Milliarden Euro von 2000 bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Von 2011 bis 2024 sind die jährlichen Ökostrom-„Einspeisevergütungen“ an Erneuerbare-Energien-Anlagenbetreiber von knapp 17 auf 9 Milliarden Euro zurückgegangen, wie die Grafik zeigt. Dies ist aber nur ein Teil der gesamten Auszahlungsbeträge nach dem 1EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Zählt man die mittlerweile wettbewerblich ermittelte Marktprämie und Flexibilitätsprämien hinzu, stiegen die Gesamtkosten zeitgleich von 12,2 auf 20,9 Milliarden Euro.

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

Fraunhofer warnt vor Wasserstoff im Heizungskeller

GUTACHTEN. Fraunhofer-Forschende sehen für Wasserstoff im Gebäudesektor kaum wirtschaftliche Perspektiven. Doch in vielen Städten bleibt er Teil der Planungen – vorerst.

Haushalte, die künftig mit Wasserstoff heizen wollen, müssen mit deutlich höheren Energiekosten rechnen. Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Kurzgutachten der Fraunhofer-Institute für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) in Bochum sowie für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe.

Beauftragt wurde die Untersuchung von Greenpeace und der energiepolitischen Initiative „GasWende“, mit Unterstützung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Die Forschenden haben darin die wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen einer Umstellung bestehender Gasheizungen auf Wasserstoff analysiert. Die Ergebnisse stehen nun fest. wie Greenpeace in einer Mitteilung vom 14. Oktober bekannt gegeben hat.

Demnach würden sich die Heizkosten für Haushalte 2045 bei einer Umstellung im Vergleich zu herkömmlichem Erdgas um 74 bis 172 Prozent erhöhen. Als Grundlage ihrer Berechnungen zogen die Wissenschaftler aktuelle Daten und Prognosen zu Erzeugung, Speicherung, Transport und Verteilung von Wasserstoff heran. Selbst im günstigsten Fall, so das Fraunhofer-Institut, bleibe Wasserstoff als Brennstoff für Heizungen deutlich teurer als Alternativen wie Wärmepumpen oder Fernwärme.

|

| Kurzgutachten „Heizen mit Wasserstoff − Aufwand und Kosten für Haushalte anhand aktueller Daten und Prognosen“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Fraunhofer IEG und Fraunhofer ISI |

Zudem sei, so schreibt es Fraunhofer in seinem Gutachten, der Aufwand für die Umrüstung der Gasinfrastruktur erheblich. In vielen Bestandsgebäuden müssten Leitungen, Dichtungen und Armaturen ersetzt werden, da sie nicht für den Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt seien. Auch die sogenannten Umrüstkits, mit denen Hersteller ihre „H2-ready“-Heizungen bewerben, seien bislang weder verfügbar noch preislich kalkulierbar. Das Gutachten weist darauf hin, dass diese Kosten häufig unterschätzt würden und die tatsächliche Umstellung für Eigentümer zur finanziellen Belastung werden könnte.

Wasserstoff als „Fehlinvestition“ im Heizungssektor

Greenpeace sieht in den Ergebnissen einen klaren Handlungsauftrag für Städte und Gemeinden. „Solange kein Wasserstoff durch die Leitungen fließt, wird weiter fossiles Gas verbrannt – zum Schaden des Klimas“, erklärt Mira Jäger, Energieexpertin der Umweltorganisation. Kommunen sollten deshalb bei ihrer Wärmeplanung frühzeitig ausschließen, Wasserstoff in der Gebäudebeheizung einzusetzen, und stattdessen auf elektrisch betriebene Wärmepumpen oder den Ausbau von Fernwärme setzen. Diese Technologien seien wirtschaftlich und klimapolitisch die sinnvolleren Optionen.

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor Fehlinvestitionen in vermeintlich zukunftssichere Heizsysteme. „H2-ready-Heizungen klingen nach Sicherheit, sind es aber nicht“, so Florian Munder vom VZBV. Die Geräte könnten aktuell nicht mit reinem Wasserstoff betrieben werden, und die Kosten für eine spätere Umrüstung seien unklar. Für die Verbraucher bestehe deshalb das Risiko, sich auf ein Versprechen zu verlassen, das sich wirtschaftlich nicht einlösen lasse.

Die Autoren des Fraunhofer-Gutachtens kommen in ihrer Schlussfolgerung zu dem Ergebnis, dass Wasserstoff für die Wärmeversorgung von Haushalten auf absehbare Zeit keine tragende Rolle spielen kann. Der Energieträger werde zwar für bestimmte industrielle Anwendungen unverzichtbar bleiben, etwa in der Stahl- oder Chemieproduktion. Für die dezentrale Gebäudeheizung fehle es jedoch an Verfügbarkeit, Effizienz und Kostenvorteilen.

Überdenken der Kommunalen Wärmepläne nötig

Tina Loeffelbein, Leiterin der Initiative „GasWende“, sagt: „Sogenannte H2-ready-Heizungen sind ein Luftschloss. Wasserstoff bleibt dauerhaft zu teuer, um damit bezahlbar zu heizen.“ Nach Einschätzung der Initiative müsse die Bundesregierung stattdessen klare Prioritäten setzen – nämlich auf eine beschleunigte Wärmewende durch den Ausbau von Wärmepumpen, Nah- und Fernwärmenetzen.

Das Gutachten selbst formuliert diese Bewertung nüchtern: Eine umfassende Wasserstoffstrategie im Gebäudebereich würde den Klimaschutz nicht beschleunigen, sondern verzögern – und gleichzeitig die Kosten für private Haushalte deutlich erhöhen. Nur durch eine konsequente Elektrifizierung der Wärmeversorgung lasse sich die Energiewende im Gebäudesektor wirtschaftlich umsetzen.

Das 39-seitige Fraunhofer-Kurzgutachten „Heizen mit Wasserstoff − Aufwand und Kosten für Haushalte anhand aktueller Daten und Prognosen“ ist über die Internetseite von Greenpeace downloadbar.

Techem sieht Wärmewende nur durch Technik erreichbar

Diskussionsrunde nach der Vorstellung des Techem-Atlas: Matthias Hartmann, Kerstin Andreae, Tanja Loitz, Claudia Kemfert sowie die Moderatorin. Quelle: Heidi Roider

WÄRME. Während Einsparpotenziale im Nutzerverhalten nahezu ausgeschöpft sind, bieten technische Maßnahmen enorme Chancen. Das zeigt der aktuelle Techem-Atlas.

Die Energiepreise im Gebäudesektor haben im vergangenen Jahr ein neues Rekordniveau erreicht. Nach Auswertungen des Techem-Atlas „Energie, Wärme & Wasser 2025“ stiegen die Energiepreise seit dem Jahr 2021 um 82 Prozent, während der Heizenergieverbrauch nahezu konstant blieb. Der Versuch, über individuelles Nutzerverhalten Energie zu sparen, stößt laut Auswertung an seine Grenzen. Das Einsparpotenzial sei weitgehend ausgeschöpft, so das Unternehmen mit Sitz im hessischen Eschborn am 14. Oktober.

Um mehr Energie und CO2 einzusparen, müsste nach den Ergebnissen der Untersuchung viel stärker zu technischen Mitteln gegriffen werden. Damit meint das Unternehmen unter anderem digital steuerbare Heizungsanlagen, mehr Abwärmenutzung und den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen auch bei Mehrfamilienhäusern im Bestand.

Die Analyse beruht auf der Auswertung von rund 100.000 Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland – und ist laut Techem eine der umfangreichsten ihrer Art und repräsentativ für den Gebäudesektor. Die durchschnittlichen Verbrauchskosten pro Quadratmeter erhöhten sich nach Angaben des Mess- und Energiedienstleisters seit 2021 um 40 Prozent.

Fernwärme mit besseren Emissionswerten

Die Analyse weist Fernwärme als derzeit klimafreundlichsten Energieträger im Mehrfamilienhausbestand aus. Gleichzeitig werden allerdings noch immer 87 Prozent der Gebäude weiterhin fossil beheizt, auch wenn der Anteil um 3 Prozent zurückging. Die gesetzliche CO2-Kostenaufteilung entfaltet laut Techem bislang kaum Wirkung. Mietende tragen noch immer rund 73 Prozent der CO2-Kosten, Vermietende 27 Prozent. Der Anreiz zu Investitionen in Effizienztechnologien bleibe damit gering.

Im Jahr 2024 konnten durch digitale Betriebsoptimierung rund 15,9 Millionen Euro an Betriebskosten vermieden werden. Bereits 65 Prozent der Mehrfamilienhäuser in Deutschland seien ohne Wohnungszutritt ablesbar, 62 Prozent lassen sich vollständig remote erfassen. Dennoch liege Deutschland damit im europäischen Vergleich auf Platz 7. Länder wie Spanien oder die Niederlande seien weiter. Nach EU-Vorgabe müssen bis 2027 alle Gebäude fernablesbar sein.

Der Techem-Atlas zeigt weiter, dass rund die Hälfte der zentral beheizten Mehrfamilienhäuser technisch bereits für den Einsatz von Wärmepumpen geeignet ist. Mit einem Heizkörpertausch würde dieser Anteil auf 90 Prozent steigen. Durch Monitoring und digitale Steuerung lassen sich laut Studie pro Wohnung bis zu einer Tonne CO2 jährlich zusätzlich vermeiden – deutlich mehr als durch individuelles Nutzerverhalten.

Klimaziele erreichbar, wenn Technik greift

Die durchschnittlichen Emissionen pro Wohnung lagen 2024 bei 1,5 t CO2 und damit unter dem Zwischenziel des Klimaschutzgesetzes von 1,8 t. Techem sieht darin einen Beleg, dass technische Lösungen die Dekarbonisierung des Gebäudebestands bis 2045 ermöglichen können.

Techem-CEO Matthias Hartmann betonte bei einer Panel-Diskussion im Aschluss an die Vorstellung des Atlas, dass die Wärmewende ohne Technologieoffenheit und Investitionen in digitale Systeme nicht zu bewältigen sei. Die Kombination aus Monitoring, KI-gestützter Steuerung und transparenter Verbrauchserfassung bietet laut Hartmann die größten Effizienzgewinne bei überschaubarem Aufwand.

An der Panel-Diskussion nahmen auch Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, Claudia Kemfert, Professorin für Energiewirtschaft und -politik vom DIW sowie Tanja Loitz von der Klimaschutz-Organisation „CO2 Online“ teil. Kemfert kritisierte, dass der Anteil an fossilen Energieträgern nach wie vor viel zu hoch sei. „Die Sanierungsrate muss sich deutlich erhöhen“, so die Wissenschaftlerin, und mit ihr der Einbau von Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie. BDEW-Chefin Andreae widersprach dahingehend, dass sie die Wärmepumpe zwar für wichtig hält. Jedoch sei sie in ihren Augen „ein“, aber nicht „der“ wichtigste Bestandteil der Wärmewende. Auch der Fernwärme-Ausbau dürfe zum Beispiel nicht vernachlässigt werden sowie der sinnvolle und wesentliche Ausbau der Netze.

Loitz betonte unter anderem die Wichtigkeit, die Verunsicherungen, etwa durch politische Debatten, zu adressieren. „Man muss die Irritationen am Markt auffangen“. Sonst werde seitens der Vermietenden und Wohnungseigentümer nicht genügend passieren.

Der „Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2025“ von Techem ist auf der Website des Unternehmens abrufbar. Zudem finden Interessierte erstmals eine interaktive Deutschland-Karte, mit einer Übersicht der Daten auf den Ebenen Bundesländer, Postleitzahlregionen und Großstädte.

Großspeicher für Soltau

Quelle: Be Storaged

STROMSPEICHER. Die Betreiber „be.storaged“ und „terralayr“ wollen im kommenden Jahr einen großen Batteriespeicher in Niedersachsen in Betrieb nehmen.

Eine Leistung von 20,16 MW beziehungsweise 40,12 MWh Speicherkapazität soll ein großer Batteriespeicher haben, der gerade in Soltau in Niedersachsen errichtet wird. Be Storaged, ein Tochterunternehmen des Oldenburger Energiekonzerns EWE, und Terralayr, ein Energieflexibilitätsanbieter, zeichnen dafür verantwortlich, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern entstehen derzeit acht Batteriespeichercontainer mit vier Trafoeinheiten.

Be Storaged verfolgt bei der Auswahl seiner Systeme einen technologieoffenen Ansatz. Je nach Standort, Netzanforderungen und Projektgröße kommen unterschiedliche Speichertechnologien zum Einsatz, heißt es weiter. In Soltau werden Komponenten des chinesischen Herstellers Sungrow installiert. Der Betrieb und die Vermarktung des Speichers erfolgen durch den Eigentümer Terralayr über die firmeneigene Softwareplattform „LAYR“.

„Über unsere intelligente Steuerungs- und Vermarktungsplattform Layr stellen wir Energieunternehmen bedarfsgerecht Flexibilität, also flexible Stromreserven, zur Verfügung. Das gewährleistet eine optimale Auslastung der Speicher“, sagt Mikko Preuss von Terralayr. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits mehrere Speicher am Netz, mehr als hundert MW in der Umsetzung und eine Projektpipeline von mehreren GW in Vorbereitung.

Die Lebensdauer moderner Großbatterien liegt typischerweise zwischen zehn und zwanzig Jahren. Großbatteriespeicher bestehen in der Regel aus mehreren verbauten Containern. Ein Container kann rund 50 Module mit über 2.000 Lithium-Ionen-Zellen haben.

„Mit dem Baustart in Soltau setzen wir ein klares Zeichen für die Energiewende und zeigen, wie sich Klimaschutz, Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung optimal verbinden lassen“, sagt Magnus Pielke, Geschäftsführer von Be Storaged.

Bitkom-Studie zeigt großes Interesse an Smart Metern

Quelle: Shutterstock / Shcherbakov Ilya

SMART METER. Eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom lässt auf großes Interesse an intelligenten Messsystemen schließen. Die Cybersicherheit ist dabei allerdings ein Thema.

Eine Studie des Digitalverbands Bitkom hat ergeben, dass sich 75 Prozent der Befragten die Nutzung eines „Smart Meters“ im Haushalt vorstellen können. In einer Mitteilung erläutert der Verband, dass es bei den Geräten um digitale Stromzähler mit einem Smart Meter Gateway geht. Entsprechend sind also intelligente Messsysteme gemeint, wie sie das Messstellenbetriebsgesetz definiert. Allerdings lehnen auch 23 Prozent eine Nutzung ab. Im Jahr 2020 hatte der Anteil der Befürworter noch bei 36 Prozent gelegen, 2022 dann bei 57 Prozent.

Nach Angaben des Verbands zeigen die Zahlen einen deutlichen Stimmungsumschwung. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder bezeichnet die Geräte als wichtigen Baustein der Energiewende und verweist auf das notwendige Tempo beim weiteren Rollout. Nur bei zügiger Einführung könne das volle Potenzial der Technologie genutzt werden.

Der Nutzen werde von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern offenbar klar erkannt. So wünschen sich 76 Prozent, den eigenen Stromverbrauch ähnlich unkompliziert ablesen zu können wie den mobilen Datenverbrauch oder den Spritverbrauch des Autos. Dass intelligente Messsysteme es unter anderem ermöglichen, Lastkurven sichtbar zu machen und Verbrauchsspitzen zu vermeiden, sieht man bei Bitkom als Argument für die Nutzung. Zudem seien die Geräte eine Grundlage für flexible Tarife, bei denen Strom zu günstigeren Zeiten genutzt werden könne – etwa beim Laden von Elektrofahrzeugen oder beim Betrieb von Wärmepumpen.

Die Akzeptanz digitaler Lösungen für das Energiesystem steht laut Bitkom in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Bewertung der Energiewende. Demnach halten 70 Prozent der Erwachsenen den Fortschritt für zu langsam, 16 Prozent empfinden das aktuelle Tempo als angemessen und 10 Prozent sehen die Umsetzung als zu schnell an. Die Mehrheit unterstütze grundsätzlich die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen.

Parallel zu dieser Zustimmung bestünden jedoch Vorbehalte in Bezug auf die Cybersicherheit. Ein Teil der Befragten äußert Sorge über mögliche Angriffe auf digitalisierte Stromnetze. Bitkom verweist in diesem Zusammenhang auf hohe Sicherheitsstandards bei intelligenten Messsystemen. Rohleder betont, dass ausschließlich zertifizierte Komponenten verwendet würden und alle Daten verschlüsselt übertragen werden. Zusätzlich gelten strenge Vorgaben beim Datenschutz.

Die Umfrage im Auftrag von Bitkom ist nach Angaben des Verbands repräsentativ und bezog 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 979 Personen ab 18 Jahren ein.

(v.l.) Günther Mertel, Bereichsleiter Hochspannung (Bayernwerk), Bürgermeister Peter Köstler, CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer und Bayernwerkchef Egon Westphal. Quelle: Bayernwerk

Bayernwerk testet erstmals Container-Umspannwerk

STROMNETZ. Die Bayernwerk Netz setzt beim Umbau eines Umspannwerks in Gräfelfing erstmals auf ein Container-System und verspricht sich davon einen geringeren Flächenbedarf.

Mit der Inbetriebnahme eines containerbasierten Umspannwerks im Gräfelfinger Ortsteil Lochham erprobt die Bayernwerk Netz ein neues Verfahren für die Modernisierung bestehender Anlagen. Der 16 Meter lange und rund 40 Tonnen schwere Container soll während des laufenden Umbaus einer benachbarten Schaltanlage die Netzversorgung übernehmen. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht dieses Vorgehen einen weitgehend störungsfreien Betrieb und reduziert zugleich den Flächenbedarf deutlich.

Bayernwek-Vorstandschef Egon Westphal erklärte bei dem Termin vor Ort in der Gemeinde im Landkreis München, der Einsatz des ersten Container-Umspannwerks sei als „Reallabor im operativen Betrieb“ zu verstehen. Er sprach von einem wichtigen Schritt hin zu einem resilienten Energiesystem, das den Ansprüchen der Energiewende gerecht werden müsse.

Die Technik wurde von Siemens Energy in Kooperation mit einem Unternehmen aus Eching bei Landshut gefertigt. Westphal verwies darauf, dass die Kombination aus industrieller Serienfertigung und regionaler Wertschöpfung einen wesentlichen Beitrag zur Netztransformation leiste. Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen stelle das Unternehmen täglich vor neue Anforderungen. Der Container ermögliche es, Umbauten auf der Fläche bestehender Umspannwerke schneller und sicherer abzuwickeln.

Container-Lösung im gesamten Netzgebiet einsetzbar

Auch Kerstin Schreyer, CSU-Landtagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, hob die Bedeutung solcher Lösungen hervor. Sie verwies darauf, dass allein im Bayernwerk-Netz heute mehr als eine Million Einspeiseanlagen Strom aus erneuerbaren Quellen liefern. Um diese Mengen zuverlässig aufzunehmen und zu verteilen, müssten bestehende Umspannwerke erweitert oder ersetzt werden. Ein unterbrechungsfreier Umbau sei von großer Bedeutung für die Versorgungssicherheit. Die Containerlösung biete aus ihrer Sicht einen praxistauglichen Ansatz, um diese Übergangsphasen technisch abzusichern.

Westphal zog einen Vergleich mit einem medizinischen Eingriff: Während ein Bypass in der Herzchirurgie die Blutversorgung aufrechterhalte, übernehme der Container auf der Baustelle vorübergehend die Funktion der stationären Schaltanlage. Leitungen könnten während der Bauzeit auf das mobile System umgelegt werden, sodass die bestehende Anlage spannungslos gestellt und zügig modernisiert werden könne. Nach Abschluss der Arbeiten werde der Container wieder aus dem Betrieb genommen und die Verbindung auf die neue Technik überführt. Damit lasse sich die Netzmodernisierung ohne längere Eingriffe in den laufenden Versorgungsbetrieb durchführen.

Die technische Ausstattung umfasst mehrere gasisolierte Hochspannungsschaltfelder, inklusive Schutz- und Leittechnik. Durch die gekapselte Bauweise werde ein Berühren spannungsführender Teile im Baustellenbetrieb verhindert, was die Arbeitssicherheit erhöhe. Die integrierte doppelte Sammelschiene ermögliche zudem, auch während der Umbauphase eine stabile Einspeisung sicherzustellen. Die Transportmaße des Systems wurden so gewählt, dass es im gesamten Netzgebiet des Unternehmens eingesetzt werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil des Systems liegt laut Bayernwerk im Flächenbedarf. Im Vergleich zu herkömmlichen Umbauverfahren lasse sich der Platzbedarf um bis zu 85 Prozent reduzieren. Dies spiele insbesondere dort eine Rolle, wo Bestandsanlagen in dicht bebauten oder technisch eingeschränkten Bereichen erweitert werden müssten. Für die technische Übergangslösung einschließlich zweier neuer Transformatoren veranschlagt das Unternehmen Gesamtkosten von rund 9,2 Millionen Euro. Die Transformatoren sollen auch nach Abschluss der Bauarbeiten im neuen Umspannwerk im Einsatz bleiben.

Die Verantwortlichen des Bayernwerks sehen in dem Projekt einen möglichen Standard für künftige Umbauten im Verteilnetz. Sollte sich das Verfahren bewähren, könnte das mobile System auch an anderen Standorten eingesetzt werden, um Modernisierungen zu beschleunigen und Engpässe im Netz zu vermeiden.

Genussrechte finanzieren neues Würzburger Umspannwerk

Quelle: Pixabay / Ralph Lindner

REGENERATIVE. Ein neues Umspannwerk soll Würzburgs Energieversorgung stärken. Die WVV ermöglicht den Bürgern nun eine finanzielle Beteiligung über Genussrechte. Welche Konditionen gelten.

Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) bietet den Würzburgern die Möglichkeit, sich über Genussrechte an der Energiewende vor Ort zu beteiligen. Mit dem Modell der Bürgerfinanzierung unterstützt das kommunale Unternehmen aus Würzburg (Bayern) den Bau eines neuen Umspannwerks im Stadtteil Dürrbachau, einem Stadtteil im Osten Würzburgs. Das Investitionsvolumen des Projekts beziffert die WVV mit rund 23 Millionen Euro. Sechs Millionen Euro davon sollen über Genussrechte von Privatanlegern eingeworben werden.

Genussrechte gelten als flexible Form der Kapitalbeteiligung: Teilnehmende stellen Stadtwerken Kapital zur Verfügung und erhalten im Gegenzug eine feste Verzinsung. Laut WVV können Interessierte ab einer Summe von 500 Euro bis maximal 25.000 Euro investieren. Die Laufzeit beträgt mindestens fünf Jahre.

Das Beteiligungsangebot ist in zwei Varianten unterteilt, so die WVV. Wer einen Strom-, Gas- oder Fernwärmevertrag mit der Stadtwerke Würzburg AG besitzt oder im WVV-Konzern beschäftigt ist, kann das Genussrecht „WVV Bürgerbeteiligung 3.0 Premium“ mit einer jährlichen Verzinsung von 3,75 Prozent zeichnen. Für alle anderen Interessierten steht das „WVV Bürgerbeteiligung 3.0 Basis“ zur Verfügung, das mit 3,25 Prozent verzinst wird.

WVV-Referent Florian Binner stellte das Projekt Anfang Oktober auf der Mainfranken-Messe in Würzburg vor. Nach seinen Angaben schafft das neue Umspannwerk in der Dürrbachau die technische Grundlage für weitere Energiewendeprojekte in der Region. Es soll helfen, die lokale Strominfrastruktur zu modernisieren und die Versorgung unabhängiger von überregionalen Netzen zu machen.

Partner der Bürgerbeteiligung ist die Dallmayer GmbH aus Karlstadt (Bayern), die auf Bürgerfinanzierungsmodelle für kommunale Energieprojekte spezialisiert ist. Gemeinsam mit dem regionalen Energieversorger möchte sie die Finanzierung des Umspannwerks über Genussrechte abwickeln. Laut WVV stärkt die Bürgerbeteiligung nicht nur die regionale Wertschöpfung, sondern fördert auch die Akzeptanz für Infrastrukturprojekte.

Ein ähnliches Modell bieten aktuell die Stadtwerke Esslingen an. So können sich die Bürger über das Projekt „Clever Wärmeausbau ES 1.0“ an der Finanzierung des Ausbaus des städtischen Fernwärmenetzes beteiligen. Die Stadtwerke Karlsruhe boten im Frühjahr dieses Jahres Bürgern eine fünfjährige Festgeldanlage mit einer Verzinsung von 2,5 Prozent an. Innerhalb kurzer Zeit flossen über 9 Millionen Euro, die vollständig in den Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes investiert werden sollen (wir berichteten jeweils).

Teil von etwas Großem sein − die Thüga-Gruppe

Quelle: Thüga

ADVERTORIAL. Gemeinsam mit einem starken Partner die Energiezukunft gestalten.

Die Thüga-Gruppe ist für über 100 Stadtwerke und Regionalversorger in Deutschland die erste Wahl − und das aus gutem Grund. Als kommunaler Verbund steht sie für eine sichere, nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Energie-, Wärme- und Wasserversorgung.

Mit einer leistungsfähigen Infrastruktur und einem starken Netzwerk unterstützt Thüga Kommunen und Stadtwerke dabei, die Energiewende umzusetzen und die Versorgungssicherheit vor Ort zu gewährleisten – zuverlässig, effizient und zukunftsorientiert.

Beeindruckende Infrastruktur und Versorgungskompetenz

Mit rund 185.000 km Stromnetz, 81.000 km Gasleitungen und 31.700 km Wasserleitungen gehört die Thüga-Gruppe zu den größten Verteilnetzbetreibern Deutschlands. Über 8 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen täglich auf ihre Versorgungskompetenz. Sie versorgt 5,4 Millionen Strom-, 2,2 Millionen Gas- und 1,1 Millionen Wasserkunden.

Im Bereich Wasserversorgung nimmt sie mit 342 Millionen Kubikmetern Trinkwasser eine führende Rolle ein. Auch im Bereich Wärmeversorgung zählt die Gruppe zu den größten Anbietern in Deutschland.

Starke Einkaufsgemeinschaft − Vorteile für Partner

Die Thüga-Gruppe bündelt ein verhandeltes Ausschreibungsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro und ist damit die größte Einkaufsgemeinschaft der deutschen Energiebranche. Das Ergebnis: Die Partnerunternehmen profitieren von attraktiven Konditionen, erheblichen Kostenvorteilen und effizienten Prozessen – ein klarer Wettbewerbsvorteil im dynamischen Energiemarkt.

Zukunft aktiv gestalten

Ob E-Mobilität oder Ökostrom − die Thüga-Gruppe investiert gezielt in nachhaltige Technologien. Mit rund 11.000 Ladepunkten betreibt sie das größte Ladenetz Deutschlands. Und mit rund 5 Gigawatt Leistung aus erneuerbaren Energien gehört sie zu den Top 3 der Branche. So entsteht echte Klimaverantwortung – heute schon für morgen. Die Thüga-Gruppe übernimmt Verantwortung für kommende Generationen und gestaltet aktiv die Energiewende mit.

Partnerschaftlicher Verbund − gemeinsam mehr erreichen

„Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.“ − unter diesem Leitmotiv fördert Thüga den Austausch, entwickelt skalierbare Lösungen und stärkt die regionale Wertschöpfung. Beratung, individuelle Unterstützung und gemeinsame Strategien stehen dabei im Mittelpunkt. Die Partner profitieren von einem starken Netzwerk, das Wissen teilt und Innovationen vorantreibt.

Mehr als ein Versorger

Thüga ist Impulsgeber für Wirtschaftlichkeit und Wachstum. Sie begleitet Stadtwerke bei Infrastrukturprojekten, beim Zugang zu neuen Technologien und bei der Umsetzung zukunftsweisender Ideen. So entstehen neue Chancen − für Kommunen, Regionen und die Menschen vor Ort.

Bereit für morgen? Gemeinsam mit uns!

Neue Mitglieder im VIK-Vorstand

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Beim Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) hat sich die Zusammensetzung des Vorstandes geändert.

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung hat der VIK seinen Vorstand neu bestimmt. Drei neue Mitglieder kamen hinzu, wie der Verband mitteilte.

- Dr. Heike Denecke-Arnold, Vorsitzende der Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl AG,

- Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Mitglied des Vorstands der K+S AG

- Dr. Helmut Winterling, Senior Vice President bei BASF SE

Wiedergewählt wurden die folgenden Vorstandsmitglieder: Volker Backs, Geschäftsführer der Speira GmbH, Hans Gennen, Mitglied der Geschäftsführung der Currenta GmbH und Co. OHG, Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer der Infraserv GmbH und Co. Höchst KG, Gilles Le Van, Vice President Large Industries and Energy Transition Central Europe bei Air Liquide Deutschland GmbH, und Heiko Mennerich, Leiter des Geschäftsgebiets Energy und Utilities bei der Evonik Operations GmbH.

Der VIK mit Sitz in Berlin ist die Lobbyorganisation der energieintensiven Industrieunternehmen in Deutschland. Er setzt sich für wettbewerbsfähige Energiepreise, eine sichere Versorgung und praxisnahe Rahmenbedingungen der Energiewende ein. Mitglieder sind Unternehmen aus Chemie, Metall, Papier, Glas und weiteren Branchen. Hauptgeschäftsführer des VIK ist Christian Seyfert.

Niedersächsisches Stadtwerk erweitert Führungsebene

Dirk Gabriel (l.) und Aufsichtsratschef Wolf Hertz-Kleptow (r.) begrüßen Olaf Müller. Quelle: SW Verden

PERSONALIE. Die Stadtwerke Verden erweitern ihre Geschäftsführung. Für einen Bereichsleiter bedeutet dies einen Karrieresprung.

Aufstieg an der Aller: Olaf Müller rückt in die Geschäftsführung der Stadtwerke Verden auf. Den 58-jährigen habe der kommunale Versorger nun durch einen Aufsichtsratsbeschluss mit voller Entscheidungsgewalt ausgestattet, teilen die Niedersachsen mit.

Für Müller ist es eine Beförderung innerhalb des Unternehmens. Er arbeitet bereits seit 2001 für die Stadtwerke und ist seit rund 15 Jahren Leiter für die Bereiche Regulierung, Netzvertrieb, Messwesen und Materialwirtschaft. Mit dem Aufrücken in die Geschäftsführung verfügt er nun über Prokura.

Die Stadtwerke versorgen Verden mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Erdgas in die Gemeinde Kirchlinteln. Für Strom und Erdgas existiert ein bundesweiter Vertrieb. Geschäftsführer ist Dirk Gabriel.

Die Stadt Verden ist alleinige Anteilseignerin beim Versorger. In der Kommune beliefern die Stadtwerke laut eigener Beschreibung rund 15.000 Haushalte und Gewerbetreibende mit über 180 Millionen kWh Strom und rund 650 Millionen kWh Erdgas.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

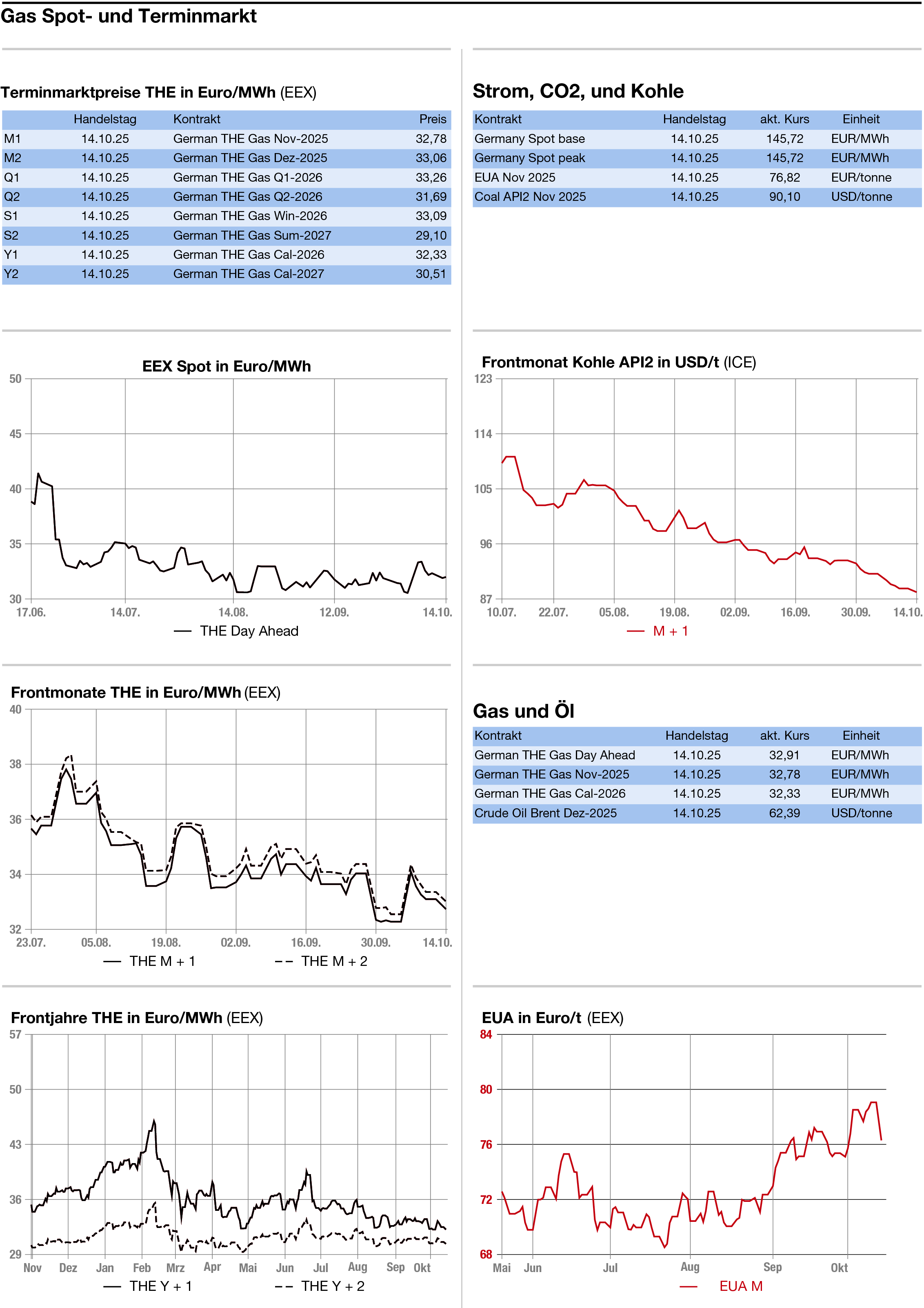

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiekomplex mit Abgaben

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

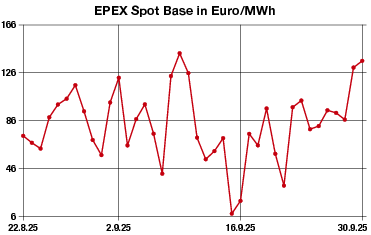

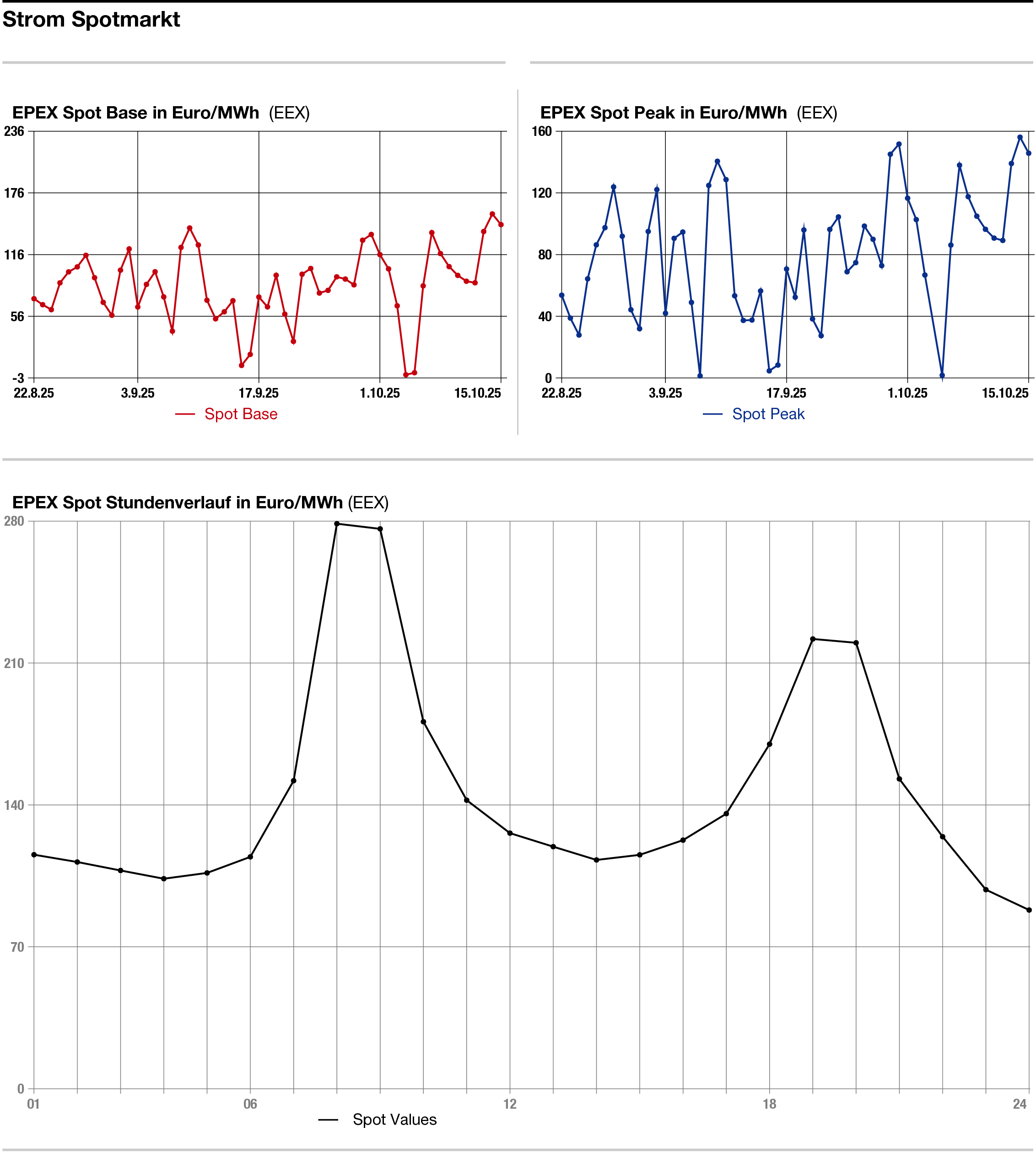

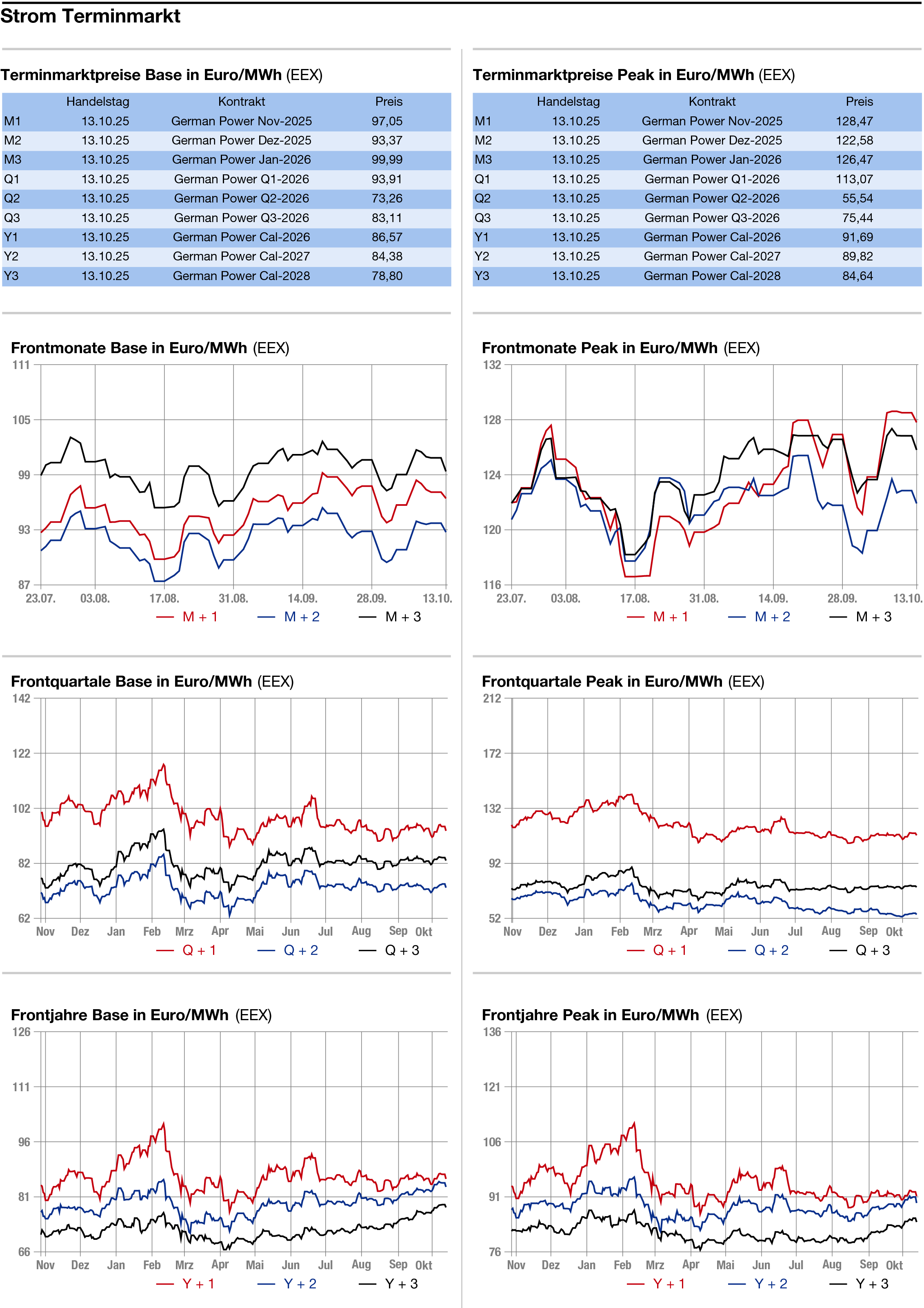

Überwiegend schwächer haben sich die Energiemärkte am Dienstag präsentiert. Während Strom und CO2 weiter nachgaben, zeigten sich die Gaspreise leicht fester. Am Strommarkt hielten sich die Day-ahead-Notierungen aber trotz des Rückgangs auf hohem Niveau. Am CO2-Markt setzte sich die Korrektur fort – belastet durch die eingetrübte Stimmung infolge des wieder aufflammenden Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead verlor 10,25 auf 146,00 Euro je Megawattstunde im Base und 22,75 auf 162,25 Euro je Megawattstunde im Peak.

Das US-Wettermodell hat seine Prognose im Vergleich zum Vortag weitgehend unverändert belassen. Demnach soll die Windeinspeisung bis etwa zum 20. Oktober im unterdurchschnittlichen Bereich bleiben. Entsprechend liegen die Day-ahead-Preise trotz eines kleinen Rückgangs nach wie vor auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auch die Temperaturprognose stützt die Preise, denn die Werte sollen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt unterdurchschnittlich ausfallen. Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,80 auf 86,01 Euro je Megawattstunde.

CO2: Der CO2-Markt hat seinen Abwärtskurs am Dienstag fortgesetzt. Bis gegen 14.00 Uhr verlor der Dec 25 um 1,09 auf 77,03 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 20,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,90 Euro, das Tief bei 76,81 Euro. Nachdem der Dec 25 in der Vorwoche noch die 80-Euro-Marke im Blick hatte, belastet nun das Wiederaufflammen des Handelskonflikts zwischen China und den USA die Stimmung an den Aktienmärkten und damit auch beim CO2.

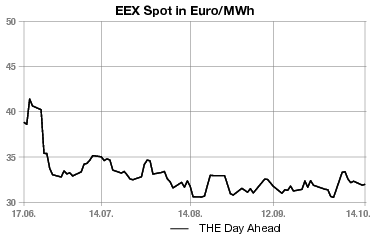

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,275 auf 31,650 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,20 auf 32,85 Euro nach oben.

Die Analysten der Commerzbank sehen aktuell gemischte Signale für den Gasmarkt. Laut Daten der Zollbehörde hat China im vergangenen Monat demnach rund 7 Prozent weniger Gas importiert als im August. Damit liegen die Gasimporte insgesamt in diesem Jahr etwa 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zwischenzeitlich lag das Minus zum Vorjahr aber sogar bei rund 10 Prozent, die Nachfrage hat sich somit zumindest etwas erholt.

Setzt sich der Trend fort, könnte dies die Gaspreise am europäischen Markt nach oben schieben, da auch der LNG-Importbedarf der EU im Zuge der beginnenden Heizperiode zunehmen dürfte, betonen Analysten. Marktteilnehmer hatten zuletzt häufig auf die vergleichsweise verhaltene LNG-Nachfrage Asiens als bearishen Faktor für die europäischen Notierungen verwiesen.

Die Füllstände der Gasspeicher sind über die letzte Woche aber weiter gestiegen, wenn auch nur minimal mit einem Anstieg auf mittlerweile 83%. Auch in Deutschland scheinen sich die Füllstände stabilisiert zu haben, nachdem sie Anfang letzter Woche sogar gefallen waren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: