16. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMSPEICHER: Windstrom und Speicher brauchen klare Regeln

KLIMASCHUTZ: Die globale Energiewende schleppt sich weiter voran

ÖSTERREICH: Geplante Energiegesetze: Rechtssicherheit gefordert

POLITIK: Qualität der Angriffe auf Kritis „merklich angestiegen“

HANDEL & MARKT

KOOPERATION: Koehler und Iqony starten Bioenergie-Allianz

WIRTSCHAFT: Infineon bezieht Grünstrom von PNE

TECHNIK

WINDKRAFT: Leichtbau-Rotor für geringe Windgeschwindigkeiten

BATTERIEGROSSSPEICHER: Herten baut Batteriespeicher auf der Zeche Ewald

UNTERNEHMEN

BETEILIGUNG: Fränkisches Gemeindewerk kooperiert mit Strompartner

FINANZIERUNG: Ludwigsburg und Kornwestheim starten Bürgerbeteiligung

PERSONALIE: Lichtblick verliert COO

PERSONALIE: Neue Hauptgeschäftsführerin beim B.KWK

PERSONALIE: Thyssengas bekommt eine neue Chefin

PERSONALIE: Stadtwerke Böblingen weiter mit Doppelspitze

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex überwiegend fester

TOP-THEMA

Mehr Zustimmung zur EnWG-Novelle als Kritik

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

POLITIK.

In einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie standen unter anderem die geplanten Regeln fürs Energy Sharing auf dem Programm.

Die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage und die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zur Stärkung des Verbraucherschutzes waren Thema einer öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie.

Vertreter der Industrie und Wirtschaft begrüßten den Wegfall der Gasspeicherumlage, warnten jedoch vor neuen Unsicherheiten, teilte die Bundestagsverwaltung nach der Anhörung mit. Bekanntlich soll die Finanzierung der Gasspeicherumlage künftig aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) erfolgen. 6,5 Milliarden Euro aus dem Fonds sind außerdem für Zuschüsse zu den Übertragungsnetzentgelten vorgesehen.

Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), forderte eine dauerhafte rechtliche Absicherung, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Auch Sebastian Bolay von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) plädierte für eine pragmatische Umsetzung, die Netzanschlüsse und Infrastrukturprojekte beschleunigt.

Überwiegend Zustimmung vom BDEW zur EnWG-Novelle

Parallel dazu wurde über die EnWG-Novelle diskutiert. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bewertete die EnWG-Novelle grundsätzlich positiv. Sie schaffe Rechtsklarheit und Planungssicherheit. BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae erklärte in einem BDEW-Statement, die meisten nationalen Ergänzungen des Gesetzes seien sinnvoll und würden bestehende Rechtslücken schließen.

Das neue EnWG sieht zudem neue Regelungen insbesondere für das sogenannte Energy Sharing vor – also die gemeinschaftliche Nutzung lokal erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. Entscheidend sei dabei, dass die Umsetzung „schlank, bürokratiearm und praxisnah“ erfolge, so der BDEW.

Das Energy Sharing müsse praktikabel gestaltet werden. Andreae forderte zudem eine Beschränkung auf ein Verteilnetzgebiet sowie den Aufbau einer zentralen, staatlich finanzierten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger nach österreichischem Vorbild, um Beratungsstrukturen effizient zu bündeln.

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die Einführung des Energy Sharings grundsätzlich, sieht aber erheblichen Klärungsbedarf. „Energy Sharing ist eine spannende Idee für engagierte Bürgerinnen und Bürger“, sagte Kai Lobo, stellvertretender VKU-Hauptgeschäftsführer. Kommunen könnten lokal erzeugten Strom etwa in Schwimmbädern oder Abwasseranlagen nutzen.

Voraussetzung seien jedoch intelligente Messsysteme, präzise Bilanzierung und klare Abrechnungsprozesse. „Dafür sei unter anderem zunächst eine Festlegung der Bundesnetzagentur über die Marktkommunikationsprozesse notwendig“, so Lobo in einem Statement des VKU zum Thema.

Ausschluss von kommunalen Unternehmen geplant

Vergleichbar der Aussage des BDEW bewertet der VKU kritisch die geplante Ausweitung des Energy Sharings über Bilanzierungsgebiete hinweg. Diese führe zu erheblichen technischen und administrativen Zusatzaufgaben. Der Verband fordert daher, Energy Sharing auf einzelne Bilanzierungsgebiete zu beschränken.

Lobo verwies außerdem auf eine „nicht hinnehmbare“ Regelung im Entwurf, wonach kommunale Unternehmen aufgrund ihrer Eigentümerstruktur von der Teilnahme ausgeschlossen wären. Diese Beschränkung widerspreche dem Ziel, die Energiewende vor Ort zu fördern.

Während der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in der Anhörung den raschen Ausbau des Energy Sharings forderte, verwiesen Fachverbände wie der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) und die Stiftung Umweltenergierecht auf ungelöste Fragen bei Netzanschlüssen und Speicherintegration. Sie verlangten klarere rechtliche Rahmenbedingungen, um die geplanten Maßnahmen praxistauglich umzusetzen.

Quelle: Fotolia / malp

Windstrom und Speicher brauchen klare Regeln

STROMSPEICHER. Windstrom soll künftig stärker mit Speichern kombiniert werden, um Netze zu entlasten und fossile Erzeugung zu senken. Das fordern BWE und BVES in einem neuen Positionspapier.

Auf eine Kombination von Windenergieanlagen und Stromspeichern als fester Bestandteil der Energiewende drängen der Bundesverband Windenergie (BWE) und der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES). In ihrem am 15. Oktober veröffentlichten Positionspapier „Gemeinsam Verantwortung übernehmen“ formulieren sie Vorschläge, wie sich diese Verbindung rechtlich und wirtschaftlich leichter umsetzen lässt. Ziel ist ein Energiesystem, das flexibler, effizienter und unabhängiger von fossilen Energieträgern funktioniert.

Die Integration von Speichern kann laut den Berliner Verbänden die Zahl der Abregelungen deutlich verringern. Können Windparks Strom in Zeiten hoher Einspeisung zwischenspeichern, entlaste das die Netze und reduziere Systemkosten. Solche sogenannten Co-Location-Projekte – also die Kopplung von Erzeugungsanlagen und Speichern an einem Standort – seien der Schlüssel, um Stromangebot und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen.

BWE und BVES begrüßen, dass die Bundesregierung den Abbau von Hemmnissen für Flexibilitäten angekündigt hat. Sie plädieren dafür, diese Zusage in konkrete Maßnahmen zu überführen. Das Positionspapier enthält dazu ein Bündel von Vorschlägen – von flexiblen Netzentgelten über variable Stromtarife bis zum beschleunigten Smart-Meter-Rollout. Nur mit einer besseren Steuerung der Stromflüsse lasse sich die Nutzung erneuerbarer Energie optimal gestalten, heißt es.

Zugleich wollen die Verbände mehr Rechtssicherheit für die Betreiber der Speicher. Sie sprechen sich für eine Nachfolgeregelung der Netzentgeltbefreiung aus und plädieren dafür, Stromspeicher im Außenbereich eindeutig zu privilegieren. BWE und BVES wollen diese Privilegierung, um Planungshemmnisse zu beseitigen, Investoren Sicherheit zu geben und den kombinierten Ausbau von Wind- und Speicherprojekten zu ermöglichen. Unterschiedliche Auslegungen der Bauvorschriften in den Bundesländern würden Projekte derzeit nur unnötig verzögern.

|

| Positionspapier „Gemeinsam Verantwortung übernehmen − Das Kombinationspotenzial von Windenergie und Energiespeichersystemen“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: BWE und BVES |

Auch beim Netzanschluss sehen die Verbände Handlungsbedarf. Unterschiedliche technische Anforderungen und intransparente Verfahren führten zu vermeidbaren Hürden. Eine einheitliche digitale Plattform, verbindliche Fristen und klar definierte Prüfschritte könnten Verfahren beschleunigen.

Umfassender Bürokratieabbau nötig

Neben technischen Anpassungen fordern die Verbände einen umfassenden Bürokratieabbau. Genehmigungsbehörden sollten Projekte aktiv ermöglichen. Standardisierte Abläufe und einheitliche Formulare könnten laut dem Positionspapier zu mehr Planbarkeit führen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das sogenannte Energy Sharing. Damit können Bürger, Unternehmen und Kommunen lokal erzeugten Strom gemeinsam nutzen. Speicher spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie Schwankungen zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgleichen. Um solche Modelle zu verbreiten, fordern BWE und BVES einfache Abrechnungsregeln und einen klaren Rechtsrahmen im Energiewirtschaftsgesetz.

Auch finanzielle Hemmnisse wollen die Verbände beseitigen. Der derzeitige Baukostenzuschuss für Speicher erschwere Investitionen. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs könne dieser Zuschuss bei bestimmter Fahrweise zwar auf null sinken – diese Möglichkeit müsse aber gesetzlich gesichert werden.

Senkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz

Darüber hinaus plädieren beide Organisationen für eine Senkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz von 0,05 Cent pro kWh. Dies würde den Einsatz von Windstrom in Wärmeanwendungen und der Elektromobilität erleichtern. Außerdem solle die Innovationsausschreibungsverordnung überarbeitet werden, um Wind-Speicher-Kombinationen gezielt zu fördern.

„Erneuerbare und Speicher sind die ideale Ergänzung füreinander – nur mit einem modernen Regulierungsrahmen kann dieses Zusammenspiel seine volle Wirkung entfalten“, erklärte Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES. Auch Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des BWE, forderte, die Politik müsse den Schulterschluss zwischen Windenergie und Speichertechnologien aktiv unterstützen.

Das 13-seitige Positionspapier „Gemeinsam Verantwortung übernehmen − Das Kombinationspotenzial von Windenergie und Energiespeichersystemen“ ist über die Internetseite des BWE downloadbar.

Die globale Energiewende schleppt sich weiter voran

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

KLIMASCHUTZ. Im vergangenen Jahr wurden so viele Erneuerbare-Energien-Anlagen gebaut wie noch nie. Doch reicht das nicht, so ein Bericht der Irena zur anstehenden Klimakonferenz in Brasilien.

Trotz eines erneuten Rekordjahres bei der Errichtung Erneuerbare-Energien-Anlagen bleibt die Welt auf Abstand zu den Zielen, die auf der Klimakonferenz Cop 28 im Jahr 2023 in Dubai vereinbart wurden. Dies zeigt der Fortschrittsbericht der International Renewable Energy Agency (Irena) in Zusammenarbeit mit der Cop-30-Präsidentschaft Brasiliens und der Global Renewables Alliance, der nun in Brasilia vorgestellt wurde.

„Die Welt bleibt trotz der Rekordfortschritte im vergangenen Jahr hinter ihren Zielen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zurück“, heißt es dem Bericht. So wurden im Jahr 2024 weltweit rund 582.000 MW an neuer Erneuerbaren-Leistung installiert. Das bedeutet einen Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit „den höchsten jemals verzeichneten“.

Allerdings: Das Tempo reicht nicht aus, um das in Dubai 2023 festgelegt Ziel zu erreichen, die weltweiten Erneuerbaren bis 2030 auf 11,2 Millionen MW zu verdreifachen. Dafür wäre von 2025 an ein jährlicher Zubau von über 1,1 Millionen MW erforderlich – ein Wachstum von etwa 16,6 Prozent pro Jahr, teilte die Irena weiter mit. Den größten Beitrag lieferte erneut die Photovoltaik mit 452.000 MW neu installierter Leistung – mehr als drei Viertel des globalen Zubaus. Windkraftanlagen folgten mit 114.000 MW, während Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und solarthermische Kraftwerke zusammengenommen nur rund 15.000 MW beitrugen. Damit stagniert der Ausbau wichtiger Technologien außerhalb der PV deutlich unter dem Niveau, das zur Erreichung des 1,5-Grad-Pfads erforderlich wäre.

Energieeffizienz kommt kaum voran

Parallel kommt die Verbesserung der Energieeffizienz kaum voran. Die globale Energieintensität stieg 2024 lediglich um 1 Prozent – nötig wären jährlich mindestens 4 Prozent, um die vereinbarte Verdopplung der Effizienz bis 2030 zu erreichen. Laut Bericht muss die jährliche Verbesserung nun sogar 5 Prozent betragen, um das Ziel noch zu schaffen. Besonders in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Industrie besteht erheblicher Nachholbedarf.

Für den Zeitraum 2025 bis 2030 veranschlagt der Bericht 30 Billionen US-Dollar (28,2 Billionen Euro) an weltweiten Gesamtinvestitionen in Erneuerbare, Netze, Speicher und Effizienzmaßnahmen – durchschnittlich rund 5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Der jährliche Kapitalbedarf allein für den Ausbau der Erneuerbaren müsste sich damit mehr als verdoppeln, auf etwa 1,4 Billionen US-Dollar

Irena und die Partner fordern die Regierungen daher auf, die nationalen Klimapläne bis zur Cop 30 anzupassen und dort verbindliche Ausbauziele für Erneuerbare festzuschreiben. Dabei solle der Zugang zu Finanzmitteln deutlich verbessert werden. Nur so könne der 1,5-Grad-Pfad noch erreicht werden. Die UN-Klimakonferenz 2025, Cop 30, findet vom 10. bis 21. November 2025 im brasilianischen Belem statt.

Der Bericht „Delivering on the UAE Consensus“ kann auf der Webseite der International Renewable Energy Agency heruntergeladen werden.

Geplante Energiegesetze: Rechtssicherheit gefordert

Quelle: Pixabay / Jürgen Sieber

ÖSTERREICH. Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz sind noch nicht der große Wurf, kritisiert der Österreichische Verband für Elektrotechnik.

Das kommende Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das noch bis 21. Oktober in Begutachtung befindliche Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) müssen der E-Wirtschaft Rechtssicherheit bieten. Das forderte Vorstandsdirektor Alexander Speckle vom landeseigenen Tiroler Energiekonzern Tiwag am 15. Oktober bei einer Pressekonferenz aus Anlass der Energietechniktagung des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE).

Der OVE ist grob gesprochen die „technisch“ ausgerichtete Schwestergesellschaft des E-Wirtschafts-Verband Oesterreichs Energie. Speckle zufolge steht die Branche im Zusammenhang mit der Energiewende vor erheblichen Herausforderungen. Es gelte, diesen massiven Umbau nicht zuletzt der Stromversorgung auch in ökonomischer Hinsicht tragbar zu gestalten: „Das heißt, die Energiepreise und die Netztarife müssen die Wirtschaft wettbewerbsfähig halten.“

In den vergangenen fünf Jahren, in denen die Grünen die Energiepolitik der Bundesregierung verantworteten, sei vor allem die Photovoltaik ausgebaut, die Gesamtbetrachtung der Energieversorgung indessen leider „vergessen“ worden. „Wir brauchen aber nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern auch den der Netze und der Speicher“, betonte Speckle. Die Entwürfe des ElWG und des EABG enthielten diesbezüglich etliche nützliche Bestimmungen. Aber sie seien noch nicht in einer Form, „dass man sagen könnte, das ist der große Wurf“.

Konflikt um Netzentgelte

Als kritisch im ElWG erachtet Speckle nicht zuletzt die geplante Verpflichtung für Stromerzeuger zur Entrichtung des Netznutzungsentgelts. Nach geltender Rechtslage haben dieses, wie berichtet, ausschließlich die Stromverbraucher zu bezahlen. Mit ihm werden den Netzbetreibern „die Kosten für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems abgegolten“. Von der Redaktion darauf angesprochen, dass die Netzgesellschaften vehement für die Ausweitung des Entgelts auf die Erzeuger eintreten, konstatierte Speckle, die Politik solle „nicht die Erzeuger gegen die Netzbetreiber ausspielen“. Stattdessen gelte es, „gesamthafte“ Lösungen für das Problem der investitionsbedingt tendenziell steigenden Netzkosten zu finden.

Der Präsident des OVE und Geschäftsführer der Wiener Netze, Gerhard Fida, ergänzte, Interessenkonflikte innerhalb der E-Wirtschaft könnten gelegentlich auftreten. Er habe durchaus Verständnis für die Erzeuger, die um ihre Position im internationalen Wettbewerb fürchteten. Doch immer häufiger komme es vor, dass unter anderem Inhaber großer PV-Anlagen Strom in ein Netz einspeisten und es damit belasteten. Weil sie aber kaum noch Strom aus dem Netz bezögen, trügen sie auch nicht angemessen zur Deckung der Kosten für die von ihnen beanspruchte Infrastruktur bei. „Das ist letztlich die Grundsatzdiskussion, wer wie viel von den Netzkosten zu tragen hat. Es ist Sache der Politik, das zu entscheiden. Ich kann nur sagen: Liebe Politiker, bitte klärt das. Denn dafür wurdet Ihr gewählt“, sagte Fida.

Kooperation statt Konsolidierung

Wenig hält Fida von den Plänen der Bundesregierung, die Netzgesellschaften in einem einheitlichen Unternehmen zu konsolidieren. Anlässlich der Zusammenlegung der Krankenkassen habe die damalige Regierung Einsparungen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr versprochen. Nach derzeitigem Stand verteuerte sich das System indessen erheblich: „Das heißt, von der Milliarde ist nicht viel übriggeblieben. Man sollte funktionierende Strukturen nicht zerstören.“

Schon jetzt arbeiteten die Netzgesellschaften in vielen Belangen zusammen, und dies gelte es, weiter zu verstärken. Auch die Koordination der Ausbaupläne der Verteilnetzbetreiber durch den Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid sei zweifellos sinnvoll: „Aber kleinen Stadtwerken damit zu drohen, dass sie ihre Netze loswerden, macht nichts billiger.“

Nicht überraschend

Unterdessen kündigten staatlich anerkannte Umweltorganisationen an, das EABG vor den Europäischen Gerichtshof bringen zu wollen, falls ihre Forderungen nach Änderungen des Entwurfs nicht erfüllt werden. In einer Aussendung vom 15. Oktober verlangten sie, „dass die Wasserkraft, und insbesondere Kleinwasserkraftwerke, von Erleichterungen im Zuge des EABG ausgenommen werden“.

Speckle beschied auf die Bitte der Redaktion, dies zu kommentieren, die Forderung komme nicht unerwartet: „Diese Organisationen müssen ihre Klientel bedienen. Sie sollten der Bevölkerung aber auch sagen, wie sie den Strombedarf decken wollen, der sich bis 2040 in etwa verdoppeln dürfte“.

Qualität der Angriffe auf Kritis „merklich angestiegen“

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Die Bundesregierung stuft die Bedrohungslage für kritische Infrastrukturen (Kritis) unvermindert als hoch ein. Hinter den Anschlägen stecke häufig politisch motivierte Kriminalität.

Eine Gefährdung der kritischen Energie- und Verkehrsinfrastrukturen erwächst vor allem aus linksextremistischen Kreisen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Einrichtungen, die zu Kritis gehören, seien immer wieder Ziel von linksextremistisch motivierten Sachbeschädigungen und Brandstiftungen, heißt es in den Parlamentsnachrichten vom 14. Oktober.

Die Qualität der Angriffe ist nach Erkenntnissen der Bundesregierung zuletzt „merklich angestiegen“. Sie weist auf „ausgeprägten technischen Sachverstand einzelner Akteure“ hin. Das ermögliche es ihnen, Angriffe mit hohen Sachschäden durchzuführen.

Als Beispiel verweist die Regierung auf die Anfang September 2025 verübte Brandstiftung an Hochspannungsmasten im Umfeld von Berlin. Der Energiesektor sei im Zielspektrum extremistischer Gruppierungen der linken Szene. Als Beweggründe nennen Experten Antikapitalismus, Antirepression und Antimilitarismus sowie Klima- und Umweltschutz.

Ziel: Wirtschaftsunternehmen schädigen

Linksextremisten zielten bei ihren Angriffen seltener direkt auf einen Ausfall von Kritis ab. Vielmehr wollten sie „ausgewählte Wirtschaftsunternehmen, da sie als tragende Säulen des ,ausbeuterischen‘ und ,repressiven kapitalistischen Systems‘ betrachten, schädigen − beispielsweise durch eine Unterbrechung der Stromversorgung“, heißt es weiter.

Darüber hinaus betont die Bundesregierung, dass sich spätestens seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zeige, „dass Einrichtungen des Energie- und insbesondere des Verkehrssektors westlicher Staaten und somit auch Deutschlands im Zielspektrum russischer Nachrichtendienste beziehungsweise prorussischer Akteure liegen“. Dies spiegle sich deutlich in dem insgesamt gesteigerten Aufkommen von potenziellen Ausspähungs- und Sabotageverdachtsfällen wider.

Ziehen an einem Strang (v.l.): Henning Wieschemeyer, Norbert Schröder, Birgit Hagelbölling und Stefan Karrer. Quelle: Koehler-Gruppe

Koehler und Iqony starten Bioenergie-Allianz

KOOPERATION. Bioenergie soll Kohle ersetzen: Koehler Renewable Energy und Iqony planen gemeinsame Projekte zur Umstellung industrieller Anlagen auf Biomasse. Wo erste Erfolge bereits sichtbar sind.

Koehler Renewable Energy mit Sitz in Oberkirch südwestlich von Stuttgart (Baden-Württemberg) und Iqony aus Essen haben einen Rahmenvertrag zur Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Bioenergieprojekte geschlossen. Die Kooperation zielt darauf ab, fossile Energieträger schrittweise durch erneuerbare Alternativen zu ersetzen. Beide Partner bringen dabei unterschiedliche Stärken mit ein, um den industriellen Umbau hin zu klimaneutraler Energieversorgung voranzutreiben.

Laut den Unternehmen stehen vor allem Projekte im Mittelpunkt, die bestehende Kohlefeuerungsanlagen auf Holzstaub-, Holzhackschnitzel- und Biogastechnologien umstellen. Erste Erfahrungen sammelte Koehler Renewable Energy bereits an den Standorten Greiz (Thüringen) und Oberkirch, wo die Kraftwerke von Braun- beziehungsweise Steinkohle auf Biomasse umgerüstet wurden. Diese Verfahren sollen nun gemeinsam mit Iqony auch bei externen Industriekunden eingesetzt werden.

Die Zusammenarbeit umfasst alle Phasen von der Projektentwicklung über die Planung bis hin zum Betrieb der Anlagen. Iqony soll, wie es in der gemeinsamen Mitteilung der Partner heißt, die Verantwortung übernehmen für Kundenakquise, Projektplanung, Investition und Umsetzung. Koehler Renewable Energy steuert Know-how in den Bereichen Stoffstrommanagement, Genehmigungsverfahren und Technologie bei. Zudem bringt das Unternehmen seine Netzwerke in der Papierindustrie ein, um weitere Partner für Bioenergielösungen zu gewinnen.

Gezieltere Entwicklung von grünen Projekten

Norbert Schröder, Geschäftsführer von Iqony Solutions, bezeichnet die Kooperation als wichtigen Beitrag zur Transformation energieintensiver Branchen. Auch Birgit Hagebölling, Bereichsleiterin Technik und Betrieb bei Koehler Renewable Energy, hebt den strategischen Nutzen hervor: Gemeinsam ließen sich erneuerbare Projekte gezielter entwickeln und umsetzen.

Koehler Renewable Energy ist eine Tochtergesellschaft der Koehler-Gruppe und seit 2012 im Bereich erneuerbarer Energien aktiv. Das Unternehmen betreibt Anlagen für Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Onshore-Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft. 2023 erzeugte es laut eigenen Angaben rund 267 Millionen kWh Strom, 26 Millionen kWh Wärme und 431 Millionen kWh Prozessdampf. Ziel der Koehler-Gruppe ist es, bis 2030 den gesamten Energiebedarf ihrer Papierproduktion aus eigenen erneuerbaren Quellen zu decken.

Iqony wiederum, ehemals Teil der Steag GmbH, konzentriert sich auf industrielle Energielösungen sowie Projekte zur Dekarbonisierung und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Anlagen für Wärme- und Stromversorgung, berät Industrie und Kommunen bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und setzt dabei auf Technologien, die CO2-Emissionen senken und Versorgungssicherheit gewährleisten.

Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags fand in Oberkirch statt. Neben Birgit Hagebölling und Norbert Schröder nahmen Henning Wieschemeyer (Bereichsleiter Industriekunden bei Iqony Solutions) sowie Stefan Karrer (Vorstand Technik der Koehler-Gruppe) teil.

Infineon bezieht Grünstrom von PNE

Quelle: Pixabay / Simon

WIRTSCHAFT. Der Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat mit dem Windpark-Projektierer PNE einen langfristigen Stromliefervertrag geschlossen.

Zehn Jahre Strom aus zwei Windparks: Der bayerische Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat mit dem Cuxhavener Projektierer von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen PNE ein Power Purchase Agreement (PPA) getroffen. Die Vereinbarung sieht nach Unternehmensangaben die Lieferung von Strom aus den brandenburgischen Windparks „Schlenzer“ und „Kittlitz III“ vor.

Die Windparks haben eine Gesamtleistung von 24 MW. Binnen der zehnjährigen Laufzeit sollen sie etwa 550 Millionen kWh Strom bereitstellen. Infineon wolle damit seine Standorte in Dresden, Warstein, Regensburg und Neubiberg bei München versorgen, heißt es.

Roland Stanze, Chief Operating Officer bei PNE sieht in dem Vertragsabschluss ein Zeichen dafür, „dass das Interesse der Industrie an PPA mit längeren Laufzeiten weiterhin besteht“. Der Liefervertrag sei in einem herausfordernden Marktumfeld abgeschlossen worden, in dem Industrieabnehmer wie auch Grünstromproduzenten einer zunehmenden Volatilität und Unsicherheit gegenüberstehen, betont man Cuxhaven.

Leichtbau-Rotor für Kleinwindanlage. Quelle: Fraunhofer IAP

Leichtbau-Rotor für geringe Windgeschwindigkeiten

WINDKRAFT. Am Fraunhofer IAP wurde ein Rotor für Kleinwindanlagen speziell für windschwache Regionen entwickelt. Die Zielgruppen: Haushalte, Gewerbe und Einsatzkräfte der Katastrophenhilfe.

Forschende am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) haben gemeinsam mit der BBF-Gruppe einen Rotor in Leichtbauweise entwickelt, der speziell darauf ausgelegt ist, auch bei geringen Windgeschwindigkeiten zuverlässig zu arbeiten. Die ersten fünf Prototypen seien nun ausgeliefert worden, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts. Sie sollen nun an verschiedenen Standorten aufgebaut werden, um Einflüsse durch Position und Höhe zu analysieren. Perspektivisch planen die Forschenden, Leichtbaukomponenten aus Monomaterial zu entwickeln, um die Recyclingfähigkeit zu verbessern und die Umweltbilanz weiter zu optimieren.

Nach Angaben des Fraunhofer IAP setzt sich das neu entwickelte Windrad bereits bei einer Windgeschwindigkeit von 2,7 Metern pro Sekunde in Bewegung. Vergleichbare Systeme benötigten im Durchschnitt vier Meter pro Sekunde, heißt es. Die niedrige Anlaufgeschwindigkeit sei eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Kleinwindanlagen auch in Regionen mit schwachem Wind wirtschaftlich betrieben werden können.

Im Durchschnitt 83 Prozent leistungsstärker als Vergleichssysteme

„Unser Ziel ist es, die Kraft des Winds so wirksam wie möglich für die Erzeugung elektrischer Energie zu nutzen“, sagt Marcello Ambrosio. Damit sollen Privathaushalte, kleinere Gewerbebetriebe und auch Einsatzkräfte in der Katastrophenhilfe künftig unabhängiger Energie erzeugen können. Das Team im brandenburgischen Wildau habe die aerodynamische Auslegung der Rotorblätter optimiert und gleichzeitig die Fertigungstechnologie weiterentwickelt, so der Leiter Simulation und Auslegung im Bereich Polymermaterialien und Composite PYCO am Fraunhofer IAP. Tests im Windkanal hätten Drehzahlen bis zu 450 Umdrehungen pro Minute ergeben. Bei einer Windgeschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde erreiche die Anlage eine Leistung von 2,5 kW und sei damit im Durchschnitt 83 Prozent leistungsstärker als Vergleichssysteme am Markt. Den Wirkungsgrad geben die Forscher mit 53 Prozent an. Laut Ambrosio sind physikalisch maximal 59 Prozent erreichbar.

Raul Comesana, Geschäftsführer der BBF-Gruppe, betont den praktischen Nutzen dezentraler Kleinanlagen. „Als Projektentwickler und Bauunternehmen in der Region Berlin-Brandenburg zeigen wir mit diesem Projekt, wie Endverbraucher und Gewerbetreibende dezentrale Energieerzeugung individuell und nachhaltig gestalten können“, sagt er.

Die Rotorblätter der Anlage bestehen laut Fraunhofer IAP aus zwei leichten, hohlen Schalen aus Faserverbundmaterial. Im Gegensatz zu herkömmlichen Konstruktionen mit Schaumkern reduziere diese Bauweise das Gewicht um bis zu 35 Prozent. Die Form für die Bauteile sei mit einem industriellen 3D-Drucker hergestellt worden, der Objekte bis zu zwei Metern Größe fertigen kann. Die Einlage der Faserstreifen erfolge automatisiert mit einer Automated-Fibre-Placement-Anlage, was die Maßhaltigkeit erhöhe und Überlappungen reduziere.

Ein spezieller Laminataufbau sorge dafür, dass sich die Rotorblätter bei Starkwind elastisch aus dem Wind drehen und so die Rotationsgeschwindigkeit automatisch reduziert werde. Dadurch könne auf komplexe Steuertechnik verzichtet werden.

Herten baut Batteriespeicher auf der Zeche Ewald

Wird bald ein Batteriespeicherstandort: das Zechengelände Ewald. Quelle: Hertener Stadtwerke / Jan Ahlers

BATTERIEGROSSSPEICHER. Ab 2027 soll ein Großbatteriespeicher auf Zeche Ewald das Stromnetz in Herten stabilisieren. Das Projekt gilt als Testfeld für ein neues Geschäftsmodell.

Die Hertener Stadtwerke wollen auf dem ehemaligen Zechengelände Ewald einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von mehr als 20 MWh errichten. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke und der Rat der Stadt Herten haben nun dem Projekt zugestimmt. Ziel ist es, ab Februar 2027 Strom in das Netz einzuspeisen, wenn der Bedarf besonders hoch ist, und so die öffentliche Versorgung zu stabilisieren.

Der Standort an der Marie-Curie-Straße liegt unmittelbar nahe der Autobahn A2, nordöstlich des „H2Herten“ - dem Kompetenzzentrum für Wasserstofftechnologien, das von den Hertener Stadtwerken gemeinsam mit Partnern betrieben wird. Auf dem derzeit ungenutzten Grundstück sollen ab Juni kommenden Jahres die Bauarbeiten beginnen. Der Speicher kann bei Volllast rund zwei Stunden lang Strom ins Netz einspeisen – genug, um die Spitzenlast in den Morgen- und Abendstunden deutlich zu reduzieren. Die Investitionskosten betragen laut der Stadtwerke rund 6,1 Millionen Euro.

10-MW-Mittelspannung bereits vor Ort

Als wesentlichen Vorteil des Standortes führen die Hertener Stadtwerke die bestehende Leitungsinfrastruktur an. So verlaufe unterhalb der Autobahn ein 10-MW-Mittelspannungskabelstrang, der früher eine Grubengasanlage versorgte und künftig an das Speichersystem angeschlossen werden soll. Der Speicher wird damit Teil des örtlichen Stromnetzes und kann flexibel auf Lastschwankungen reagieren.

Für die Umsetzung des Projekts kooperieren die Stadtwerke mit dem baden-württembergischen Unternehmen „W Power“, das auf Speicherlösungen spezialisiert ist. Gemeinsam wollen beide Partner die Hertener Batteriespeicher Ewald GmbH gründen. Die Stadtwerke-Tochter Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH hält daran 70 Prozent, W Power 30 Prozent der Anteile. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Marco Netz

Laut dem Planungsleiter Stromnetz bei den Hertener Stadtwerken soll sich der Speicher noch vor Ablauf der geplanten 15-jährigen Betriebszeit amortisieren. Durch die gezielte Einspeisung zu Zeiten hoher Nachfrage wollen die Stadtwerke von attraktiven Marktpreisen profitieren. Gleichzeitig soll die Anlage das Stromnetz stabilisieren und zur Integration erneuerbarer Energien beitrage.

Stadtwerke-Geschäftsführer Thorsten Rattmann sieht das Vorhaben als wichtigen Schritt in Richtung Versorgungssicherheit. Der Batteriespeicher Ewald mache die Stadtwerke unabhängiger von klassischen Energiepreisschwankungen und stärke Herten als Energiestandort. Der frühere Industriestandort Ewald werde damit erneut zum Symbol für den Strukturwandel im Ruhrgebiet.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Fränkisches Gemeindewerk kooperiert mit Strompartner

BETEILIGUNG. Ein kleines Gemeindewerk im Mittelfränkischen holt sich einen größeren Partner ins Boot, um Herr über seine Stromsparte bleiben zu können.

Die Gemeindewerke Georgensgmünd haben sich gegen die Aufgabe der eigenen Stromsparte entschieden. Stattdessen kooperieren sie künftig mit den Stadtwerken der mittelfränkischen Kreisstadt Roth. Organisatorische und bürokratische Gründe gaben den Ausschlag.

Mit einem Beschluss im Oktober hat der Gemeinderat der 7.000-Einwohner-Kommune den Weg für die Zusammenarbeit mit Roth besiegelt. Die Details seien nun zu klären, erklärt Georgensgmünds Erster Bürgermeister Friedrich Koch (FUW) im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Notwendigkeit zu handeln, habe sich aus der Organisationsstruktur der Gemeindewerke ergeben, die das örtliche Stromnetz betreiben und einen Stromvertrieb unterhalten. Als Regiebetrieb der Kommune sei es nicht möglich, Rückstellungen zu bilden. Gesetzliche Anforderungen zur Berichterstattung, dem Messstellenbetrieb und einem Lieferantenwechsel binnen 24 Stunden seien nur in einer anderen Rechtsform möglich.

Die zugleich erforderliche Umstellung auf eine neue Software hätte eine „enorme Investition“ nötig gemacht, so Koch. In Summe übersteige der Aufwand die Möglichkeiten des nur vier Mitarbeitende starken Gemeindewerks, dem der Bürgermeister und der Kämmerer vorstehen. Also sei die Entscheidung gefallen, sich für Dienstleistungen in der Stromsparte die Stadtwerke Roth an die Seite zu holen. Das spare Kosten.

Start für Anfang 2027 geplant

Durch die Kooperation verschiebt Georgensgmünd Verwaltungsaufgaben für Netz, Messstellenbetrieb und Buchhaltung nach Roth. Das soll auch nach der anstehenden Änderung der Rechtsform so bleiben. „Wir entscheiden weiter über den Auf- und Ausbau des Stromnetzes“, so Friedrich Koch. Den Vertrag müssen die künftigen Partner noch aushandeln. Der Bürgermeister hofft, mit der Zusammenarbeit Anfang 2027 starten zu können.

In der Gemeinde sind drei kommunale Blockheizkraftwerke in Betrieb. Dazu kommen Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 9,5 MW unter der Regie der Gemeindewerke. Sie sind überörtlich Mitgesellschafter der in Eichstätt ansässigen Kooperationsgesellschaft fränkischer Elektrizitätswerke mbH.

Ludwigsburg und Kornwestheim starten Bürgerbeteiligung

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim geben Genussscheine in Höhe von sechs Millionen Euro aus. Bürger können bis 25.000 Euro in die regionale Energiewende investieren.

Neue Gesellschaft für frisches Kapital: Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben mit der „SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH“ − kurz NEA − ein Tochterunternehmen ins Leben gerufen. Es soll nicht nur Technik für die Energiewende errichten, sondern auch Kapital dafür beschaffen. Dazu startet die Gesellschaft ein Bürgerfinanzierungsmodell.

Unter der Bezeichnung „SWLB KLIMA-Invest“ emittiert die NEA ab 20. Oktober Namensgenussrechte in Höhe von sechs Millionen Euro, teilen die Stadtwerke mit. Privatpersonen können laut Mitteilung für fünf Jahre zwischen 1.000 und 25.000 Euro investieren. Die Einlagen sollen jährlich mit 3,25 Prozent verzinst werden, SWLB-Kunden sollen einen Zinssatz von 3,75 Prozent erhalten. Für Unternehmen oder juristische Personen gelte keine Investitionsobergrenze, heißt es.

„Die Investition erfolgt nicht in einzelne Erzeugungsanlagen, sondern in die NEA als Gesellschaft. Über bestehende Anlagen, die an die SWLB verpachtet werden, wird nicht nur die Rendite für unsere Anlegenden erwirtschaftet, sondern auch Kapital für den Bau neuer Anlagen gewonnen“, erläutert NEA-Geschäftsführer Bert Hoffmann das Modell.

Erste Anlage im Portfolio der NEA sei die im Mai ans Netz gegangene Biomethan-Energiezentrale „Waldäcker III“. Sie erzeuge jährlich etwa 39 Millionen kWh Strom und rund 54 Millionen kWh Wärme produziert. Und das aus bis zu 90 Prozent aus erneuer-baren Energien.

Abgewickelt wird das Crowdfunding für die Stadtwerke über die Dienstleistungsplattform der Dallmayer Consulting GmbH, ein darauf spezialisierter Dienstleister.

Lichtblick verliert COO

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalansky

PERSONALIE. Der Chief Operating Officer des Hamburger Energieunternehmens Lichtblick verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres.

Dr. Enno Wolf scheidet Ende des Jahres aus der Geschäftsführung der Lichtblick SE aus. Wie es in einer Mitteilung heißt, geschehe dies „auf eigenen Wunsch“. Wolf ist Chief Operating Officer (COO) und zuständig für die Aufgabengebiete Assets und Energiehandel, Flexibilität sowie die Bereiche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Politik. Wolf ist seit 2020 Teil der Geschäftsführung von Lichtblick.

Die Geschäftsführung besteht aktuell aus drei Personen: Neben Wolf gehören noch Marc Wallraff als CEO und Tanja Schumann (CFO) dem Gremium an. Nach dem Weggang von Wolf werde sich die Geschäftsführung von Lichtblick neu aufstellen, heißt es weiter.

Die dritte Geschäftsführungsposition soll möglichst im ersten Halbjahr 2026 mit einem auf Vertrieb ausgerichteten Profil neu besetzt werden. „Das deutsche Solar- und Batteriegeschäft verbleibt bei Lichtblick, wird jedoch stärker in die europaweiten Aktivitäten der Eneco-Gruppe integriert“, heißt es abschließend.

Lichtblick ist Teil des niederländischen Energieunternehmens Eneco, dessen Mehrheitseigner mit 80 Prozent das japanische Unternehmen Mitsubishi ist. Dem drittgrößten japanischen Stromanbieter Chubu gehören die übrigen 20 Prozent.

|

| Enno Wolf Quelle: Lichtblick |

Neue Hauptgeschäftsführerin beim B.KWK

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Barbara Minderjahn ist neue Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung in Berlin.

Seit dem 15. Oktober hat der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) eine neue Hauptgeschäftsführerin. Mit Barbara Minderjahn „übernimmt eine erfahrene Verbandsmanagerin die Geschäftsführung“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Zuvor war Minderjahn unter anderem Associate Partner bei der Johanssen und Kretschmer Strategische Kommunikation GmbH, Geschäftsführerin beim Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) sowie Leiterin Kommunikation und Public Affairs bei einer RWE-Tochter.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit Barbara Minderjahn eine derart erfahrene Führungskraft gewonnen zu haben, um die Kraft-Wärme-Kopplung als zentralen Baustein in einer erneuerbaren Energiewelt zu festigen“, erklärte B.KWK-Präsident Andreas Rimkus.

Den Posten einer Geschäftsführerin beim B.KWK hatte zuletzt Anja Bischof inne. Sie wechselte im vergangenen Jahr als Geschäftsführerin zur Berliner Energieagentur GmbH (BEA).

Der Verband hat damit innerhalb weniger Wochen eine neue Führungsspitze: Bereits am 17. September war der SPD-Energiepolitiker Andreas Rimkus zum neuen Präsidenten des B.KWK gewählt worden. Rimkus gehörte von 2013 bis 2025 dem Bundestag an und war ordentliches Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Er ist Elektromeister und in der Energiewirtschaft bei einem städtischen Energieversorger tätig.

Sein Vorgänger Claus-Heinrich Stahl hatte bei der Wahl zum B.KWK-Präsidenten nicht erneut kandidiert.

|

| Barbara Minderjahn Quelle: B.KWK |

Thyssengas bekommt eine neue Chefin

Neue und alte Geschäftsführung: Dr. Thomas Gößmann und Dr. Stefanie Kesting. Quelle: Thyssengas GmbH

PERSONALIE. Thyssengas stellt die Spitze neu auf. Zum Jahreswechsel übernimmt Stefanie Kesting die Geschäftsführung. Sie wird Thomas Gößmann ablösen.

Bei der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiberin Thyssengas steht ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Zum 1. Januar kommenden Jahres wird Stefanie Kesting Vorsitzende der Geschäftsführung. Sie tritt damit die Nachfolge von Thomas Gößmann an, der das Unternehmen nach neun Jahren verlassen und in den Ruhestand gehen wird

Wie Thyssengas in einer Mitteilung vom 15. Oktober bekannt gibt, verfügt Kesting über umfangreiche Erfahrung in der Energiewirtschaft. Sie war unter anderem für Eon und Uniper tätig und ist derzeit Geschäftsführerin im Geschäftsfeld Energy Project Solutions beim Anlagenhersteller Neumann & Esser. Dort verantwortet sie unter anderem das Biogasunternehmen Arcanum Energy Systems und das Wasserstoffunternehmen H2HS. Zudem ist sie Mitglied des Boards of Directors des finnischen Energiekonzerns Fortum sowie des Glasproduzenten BA Glass.

Neben Fachwissen in der Erdgas- und Elektrizitätswirtschaft bringe Kesting vor allem Expertise im Zukunftsfeld Wasserstoff mit, wie Aufsichtsratsvorsitzender Hilko Schomerus erklärt. Kesting selbst bezeichnet die anstehende Transformation hin zu Wasserstoff und anderen grünen Gasen als eine der größten Aufgaben der Energiebranche. Sie wolle den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes aktiv mitgestalten und damit den Industriestandort Deutschland stärken.

Die designierte Geschäftsführerin ist promovierte Volkswirtin und wurde für ihre Dissertation zur Regulierung des Netzzugangs in der europäischen Gaswirtschaft mit dem Preis des Berliner Energieforums ausgezeichnet. Zudem war sie mehrere Jahre Gründungspräsidentin des Branchenverbands CO2 Value Europe, der sich für die Nutzung von CO2 in industriellen Prozessen einsetzt.

Stadtwerke Böblingen weiter mit Doppelspitze

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Das Unternehmen bleibt beim bewährten Geschäftsführerinnen-Duo. Der Vertrag der kaufmännischen Geschäftsführerin Christine Tomschi wurde frühzeitig verlängert.

Christine Tomschi hat einen neuen Geschäftsführerinnenvertrag bei den Stadtwerken Böblingen (SWBB) in Baden-Württemberg. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde dieser frühzeitig bis 2031 verlängert. „Gemeinsam mit Sabine Kaebert, die seit dem 1. Juni 2025 die technische Geschäftsführung übernommen hat, wird Tomschi das Unternehmen – wie bereits in den vergangenen vier Jahren – weiterentwickeln und zukunftsfähig ausrichten.“

Die Diplom-Ökonomin ist seit Juli 2021 kaufmännische Geschäftsführerin. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie ist zuständig für den kaufmännischen Service, IT, Marketing, Personalwesen, Vertrieb sowie die Energiebeschaffung und den Bäderbetrieb.

„Seit ihrem Start bei den SWBB im Juli 2021 ist es Christine Tomschi gelungen, die wirtschaftliche Stabilität der Stadtwerke zu sichern und weiterzuentwickeln“, heißt es aus Böblingen. Zudem habe sie wesentliche strukturelle und organisatorische Grundlagen geschaffen, um die Stadtwerke Böblingen langfristig zukunftsfähig aufzustellen.

Die frühzeitige Verlängerung ihres Vertrags steht für Kontinuität bei wichtigen Projekten der kommenden Jahre. Nach der erfolgreichen Übernahme des Gasnetzes Anfang 2024 ist für 2026 die Stromnetzübernahme geplant – „ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum Vollstadtwerk“.

Die SWBB sind ein kommunales Versorgungsunternehmen der Stadt Böblingen. Sie sind in den Sparten Strom, Gas, Wärme, Trinkwasser, Bäder und Parken tätig und bieten seit 2013 auch Strom und Gas im Landkreis Böblingen sowie in der Stadt Stuttgart an.

|

| Christine Tomschi Quelle: Stadtwerke Böblingen |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

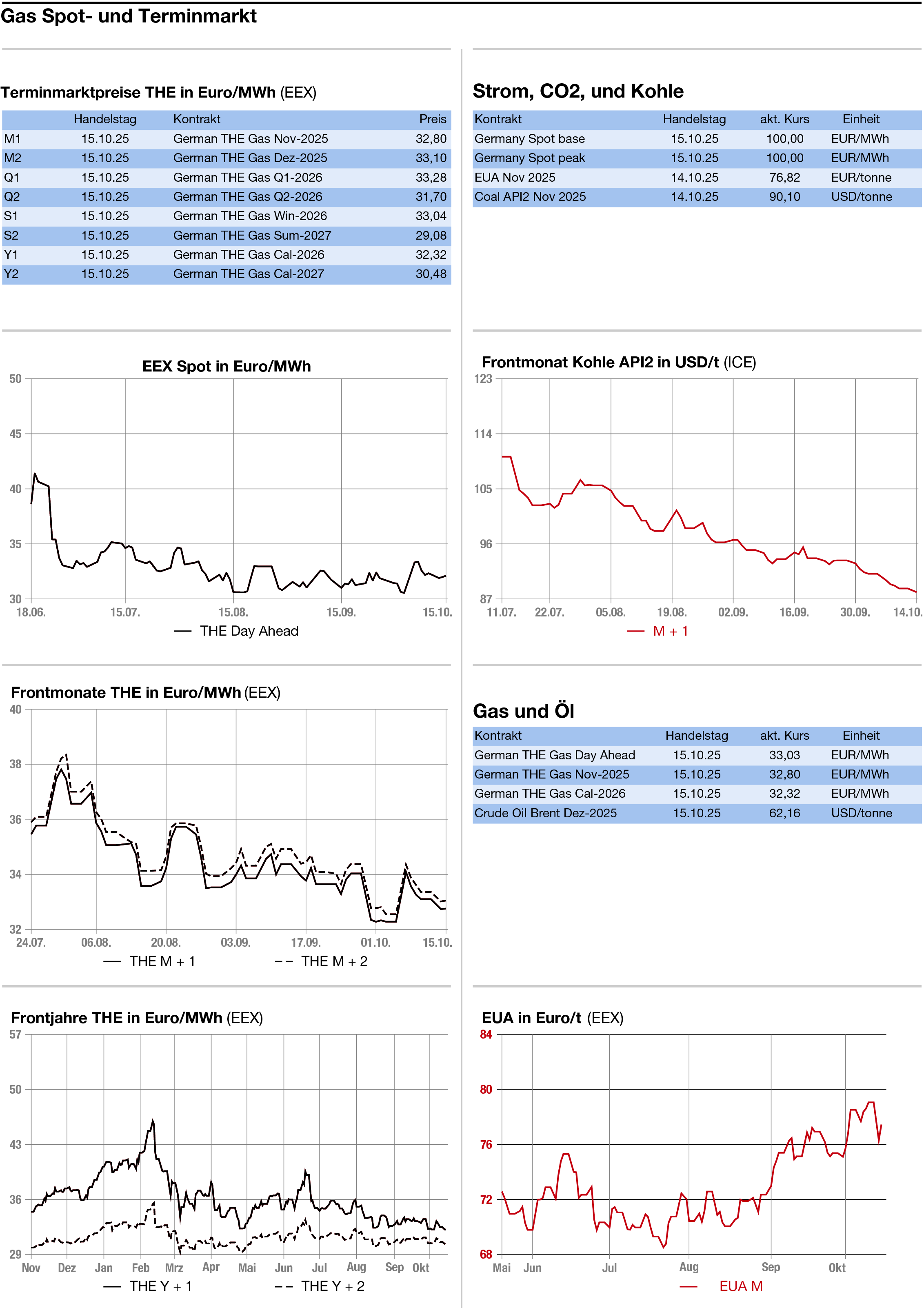

Energiekomplex überwiegend fester

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

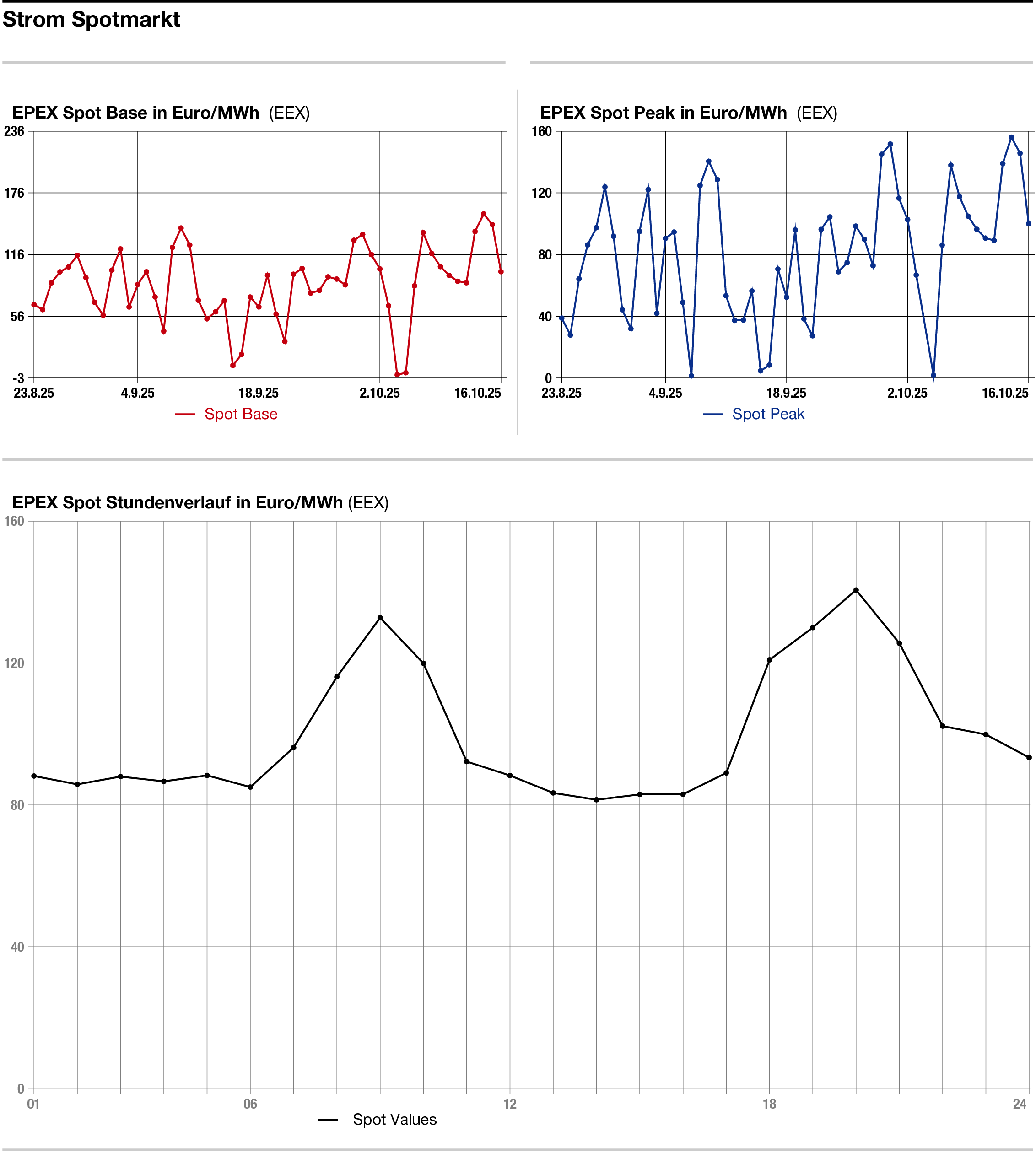

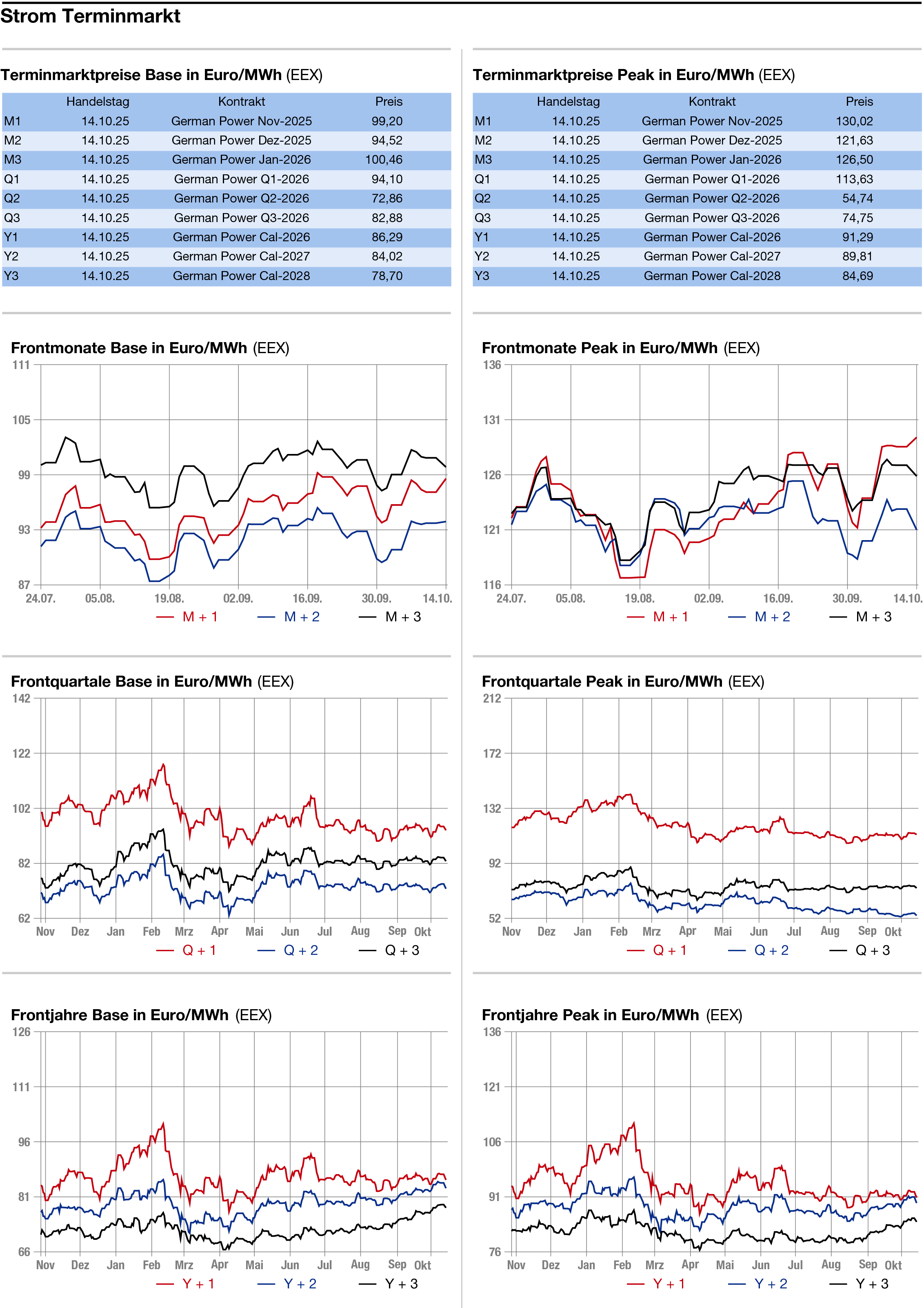

Überwiegend fester hat sich der Energiekomplex zur Wochenmitte präsentiert. Während der deutsche Strommarkt am langen Ende leicht zulegte, geriet der Day-ahead mit der Aussicht auf eine deutlich höhere Erneuerbaren-Einspeisung spürbar unter Druck. Am CO2-Markt setzte nach zwei schwächeren Sitzungen eine moderate Erholung ein, die positive Grundstimmung bleibt damit bestehen. Erdgas zeigte sich hingegen schwächer – belastet von milderer Witterung, hoher LNG-Verfügbarkeit und weiter steigenden Speicherständen.

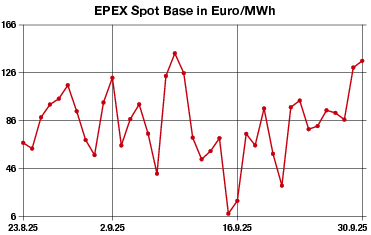

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch präsentiert. Der Day-ahead hingegen gab mit der Aussicht auf eine höhere Erneuerbaren-Einspeisung deutlich nach. Im Base ergab sich ein Minus von 45,75 auf 100,25 Euro je Megawattstunde, im Peak ging es um 58,25 auf 104,00 Euro je Megawattstunde nach unten.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte sich am Donnerstag im Vergleich zum Vortag in etwa verdoppeln, aber noch immer auf einem moderaten Niveau liegen. Von Freitag an wird allerdings schon wieder ein leichter Rückgang der Ökostrom-Produktion erwartet. Einen deutlichen Anstieg der Einspeiseleistung auf mehr als 30 Gigawatt erwarten die Meteorologen von Eurowind dann vom 20. Oktober an.

Das US-Wettermodell deutet ebenfalls in diese Richtung.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes zeigte sich das Frontjahr bis zum Nachmittag mit einem Plus von 0,04 Euro auf 86,05 Euro je Megawattstunde weitgehend unverändert.

CO2: Die CO2-Preise haben am Mittwoch nach zwei Tagen mit Abgaben wieder ins Plus gedreht. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,47 Euro auf 77,39 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,74 Euro, das Tief bei 76,68 Euro.

Während in den vergangenen Tagen eine Verschnaufpause zu sehen war, sei die positive Grundstimmung am CO2-Markt weiter vorhanden, hieß es am Markt.

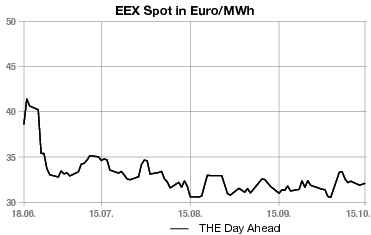

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Mittwoch gezeigt. Der Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,125 Euro auf 31,625 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,200 Euro auf 32,800 Euro nach unten.

Die Gaspreise haben am Mittwoch mit Blick auf eine gute Versorgungslage und die Aussicht auf eine mildere Witterung wieder etwas nachgegeben. Der Markt bleibe aber angesichts der schleppenden Befüllung der Gasspeicher vorsichtig und anfällig für bullishe Impulse, hieß es.

Seit Beginn der Heizsaison haben die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) nach Großbritannien und in die EU spürbar zugenommen, berichten die Analysten der ING. Unterstützt werde diese Entwicklung durch anhaltend hohe Exportmengen aus den USA, die weiterhin nahe an ihrem Rekordniveau liegen.

Die europäischen Gasspeicher füllen sich derweil weiter und sind inzwischen zu rund 83 Prozent ausgelastet – ein deutlicher Fortschritt, nachdem sie am Ende der vergangenen Heizperiode nahezu erschöpft waren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: