17. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WIRTSCHAFT: Gipfel und Strategie zur Rettung der Batterieindustrie gefordert

POLITIK: SPD schlägt 3.000 Euro als neue Kaufprämie für E-Autos vor

INSIDE EU ENERGIE: Die europäische Angst vor dem ETS 2

HANDEL & MARKT

STROMNETZ: Industrie profitiert besonders von sinkenden Stromnetzentgelten

VERTRIEB: Wer hat Angst vor dem Stromanbieter?

STROMSPEICHER: Tesla verkauft eine Million Heimspeicher weltweit

PERSONALIE: BW ESS holt Ex-MVV-Chef

GASTBEITRAG: Flexibilität ins Zentrum rücken

TECHNIK

WASSERSTOFF: Münchener bauen Infrastruktur für Hamburger Elektrolyseur

IT: Stadtwerke Herford stellen auf SIV-Plattform um

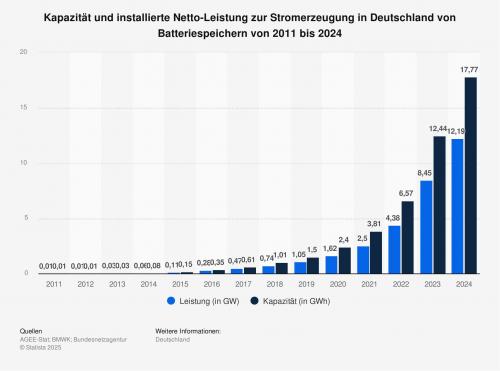

STATISTIK DES TAGES: Kapazität und installierte Netto-Leistung von Batteriespeichern

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: E-Regio sammelt 80 Millionen Euro ein

FUSION: Stadtwerke Schorndorf kaufen Elektrotechnik-Firma

PERSONALIE: Neuer CEO bei Eon Drive Infrastructure

PERSONALIE: Nachfolger in Saarbrücken offiziell vorgestellt

TOP-THEMA

Fast jeder zweite Gasversorger fällt bei Netzkontoprüfung durch

Quelle: Shutterstock / Zivica Kerkez

REGULIERUNG.

Trading Hub Europe hat bei 27 von 60 untersuchten Gasnetzbetreibern signifikante Abweichungen auf dem Netzkonto festgestellt. Zwei müssen sogar nun Pönalen zahlen.

Häufig hakt es an der „Gasprognosetemperatur“. Bei 15 Netzbetreibern identifizierte Trading Hub Europe (THE) in diesem Jahr bei der Prüfung von Standardlastprofilen (SLP) diesen Punkt „als signifikantes und nachhaltiges Verbesserungspotential“. Insgesamt nahm der Marktgebietsverantwortliche für die inzwischen fünfte Untersuchung gemäß der Kooperationsvereinbarung (KoV) 60 Netzkonten unter die Lupe. In 27 Fällen stellte er auffällige Abweichungen auf Konten fest.

Bei sieben Netzkonten habe die Einführung „eines Optimierungsfaktors zu einer signifikanten und nachhaltigen Verbesserung“, heißt es im THE-Prüfbericht. In einem Fall sei dies durch „die Anwendung einer alternativen Profilausprägung“ gelungen. In vier Fällen hätten die Netzbetreiber Verbesserungspotenziale bereits 2024 selbst ermittelt und ohne Aufforderung durch die THE genutzt.

In zwei Fällen verhängte THE Pönalen. Strafe zahlen müssen die Stadtwerke Stockach und die Stadtwerke Ochtrup. Aus Ochtrup habe man „keine Rückmeldung innerhalb der Überprüfungsfrist“ erhalten, so der Gasmarktgebietsverantwortliche. Das Stadtwerk im nordwestlichen Münsterland trifft es nicht zum ersten Mal. Im Jahr 2023 erging eine Strafe, weil „keine Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung gemäß § 50 KOV 2022“ erfolgt war. Auf die Frage der Redaktion, warum es zu keiner fristgemäßen Rückmeldung kam, antworteten die Stadtwerke bis Redaktionsschluss nicht.

Strafzahlungen kommen selten vor

Als Grund für die Pönale gegen das kommunale Unternehmen in Stockach, Baden-Württemberg, nennt THE „Nichtvorlage beziehungsweise nicht ausreichende Prüfung und Vorlage der Ergebnisse“. Auch in Stockach wollte man sich auf Anfrage dieser Redaktion nicht zu dem Vorgang äußern.

Pönalen sind eher die Ausnahme. In den Jahren 2021 bis 2025 griff die THE insgesamt neunmal zu diesem Mittel. Die Höhe der Strafe bemisst sich an der kalenderjährlichen SLP-Allokation im Betrachtungszeitraum, wie es heißt. Der aktuelle Prüfbericht weist für SLP-Allokationen bis einschließlich 100 Millionen kWh eine Pönale von 3.000 Euro aus. Ab 100 bis 175 Millionen kWh beträgt sie 5.000 Euro. Maximal – ab mehr als 5.000 Millionen kWh – werden 20.000 Euro fällig.

Nach den Regulierungsvorgaben müssen Verteilnetzbetreiber Maßnahmen zur Verbesserung der Anwendung von SLP ergreifen, wenn sich die kumulierte absolute Netzkontoabweichung in einem Kalenderjahr im obersten 10-Prozent-Quantil der entsprechenden Größengruppe befindet. Von der Regel ausgenommen sind Netzkonten mit einer kumulierten absoluten Netzkontoabweichung unterhalb von 130 kWh/MWh.

Von 2021 bis einschließlich 2025 seien im Zuge der Prüfungspflicht 332 Netzkonten zur Prüfung durch den Marktgebietsverantwortlichen aufgefordert worden, berichtet THE. Bei 198 Netzkonten sei signifikantes und nachhaltiges Verbesserungspotential ermittelt worden. Betroffene Netzbetreiber erhalten ein Jahr Zeit, um Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.

Der THE-Prüfbericht gemäß Paragraf 50 KOV steht im Internet bereit.

Quelle: Fotolia / sdecoret

Gipfel und Strategie zur Rettung der Batterieindustrie gefordert

WIRTSCHAFT. Die Hightech-Agenda ist ihnen nicht genug: Fünf Industrieverbände fordern die Bundesregierung auf, die Batterie-Technologie in Deutschland und Europa mit einer Strategie zu retten.

Es herrscht große Sorge, dass Deutschland und Europa den Anschluss bei den wesentlichen Geschäftsfeldern der industriellen Batterie-Technik verlieren. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verlangen führende Wirtschaftsverbände nun eine von Bundesregierung und Industrie gemeinsam getragene Strategie.

Ziel soll sein, binnen zehn bis 15 Jahren eine Batterie-Industrie und ein Batterieökosystem auf dem Kontinent zu etablieren. Anders ließe sich der Hightech-Standort in Deutschland und Europa mit seinen Arbeitsplätzen angesichts der Konkurrenz aus Übersee nicht retten. Die Verbände unterlegen ihre Forderung mit der Erwartung an die Bundesregierung, einen gemeinsamen Batteriegipfel als Diskussionsplattform einzuberufen.

Die Unterzeichnenden des Briefes sind das Kompetenznetzwerk-Lithium-Ionen-Batterien (KliB) sowie die Verbände der Chemischen Industrie (VCI), der Automobilindustrie (VDA), des Maschinen- und Anlagenbaus (VDMA) und der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI).

Es geht um Geld, Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit

Sie begrüßen zwar die „Hightech-Agenda“ genannte Initiative der Koalition für die Batterieforschung. Für eine Industrialisierung der Batterietechnologie und den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Batterieökosystems reiche diese aber nicht aus.

Es geht den Verbänden zum einen um das Geschäft, schließlich löse allein die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 weltweit Investitionen von etwa 155 Milliarden Euro aus, ein knappes Drittel davon in Europa. Die Verbände führen zum anderen geopolitische Aspekte an. Weil Deutschland und Europa Batterien, zugehörige Materialien und Komponenten sowie die Produktionstechnologie nahezu ausschließlich aus Asien beziehen, mache eine eigene Industrie die Alte Welt „strategisch unabhängiger und resilienter“.

Die Verbände haben klare Vorstellungen, wie der Trend zu immer mehr Insolvenzen, die Aufgabe von Geschäftsaktivitäten im Batterieumfeld und von begonnenen Förderprojekten zu stoppen ist. Zusammengefasst haben sie ihre Ideen in einem Acht-Punkte-Plan für bessere Standortbedingungen. Zu den Punkten zählen:

- die Senkung der Strompreise,

- der Abbau von Bürokratie,

- steuerliche Verbesserungen,

- effiziente Fördermaßnahmen für Investitionen und den Produktionshochlauf und

- industrielle Maßnahmen wie Anlaufunterstützungen, Partnerschaften, Joint Ventures, Public-Private-Partnerships.

Die Verbände lassen keinen Zweifel daran, dass es nicht allein um die Elektromobilität oder die Energiewende geht. Die Elektrifizierung der Wirtschaft insgesamt sei von der eigenen Batterie-Industrie abhängig. Denn Batterietechnik sei die Schlüsseltechnologie für eine Vielzahl von Produkten, darunter neben Elektrofahrzeugen und Energiespeichern auch Power Tools, Drohnen, Schiffe, Roboter oder andere militärische Erzeugnisse.

Das Positionspapier „Notwendigkeit eines wettbewerbsfähigen Batterieökosystems in Deutschland und Europa“ haben die Verbände im Internet hinterlegt.

SPD schlägt 3.000 Euro als neue Kaufprämie für E-Autos vor

Quelle: Pixabay / Mikes-Photography

POLITIK. Die Renaissance der Kaufprämie für E-Autos ist nun mit einem Wert versehen. Je 3.000 Euro vom Staat und aus der Branche sollen nach Vorstellungen der SPD fließen. Aber nicht an alle.

Führende Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion haben ihre Pläne für die künftige Förderung der privaten Elektromobilität vorgelegt. Teil der Forderungen ist eine Kaufprämie von „mindestens“ 3.000 Euro, die der Staat im Zeitraum von 2026 bis 2029 zahlen soll und die Autohändler oder -hersteller verdoppeln sollen.

Ihre Vorstellungen vorgelegt haben mit Isabel Cademartori, Jakob Blankenburg und Sebastian Roloff die Sprecherin und die Sprecher der SPD-Fraktion für Verkehr, Umwelt und Wirtschaft. Das Papier trägt den Titel „Die soziale Antriebswende voranbringen“, liegt dieser Redaktion vor und sieht die Transformation zur Elektromobilität als „einzig realistischen Weg zur Erreichung der Klimaziele im Verkehr“.

Die „soziale Antriebswende“ schließt höhere Einkommen bei der Kaufprämie aus. Sie soll Menschen mit kleineren und mittleren Monatseinkommen vorbehalten bleiben, wobei das Papier die genaue Verdienstgrenze noch offen lässt. Dem Markt, so das Sprecherteam, mangele es derzeit an bezahlbaren E-Autos, sodass E-Mobilität aktuell eher „ein Privileg für Besserverdienende“ sei.

Nur Stromer bis 45.000 Euro Nettolistenpreis kommen infrage

Einen Maximalwert legt der Forderungskatalog fest: Die infrage kommenden E-Autos dürfen einen Nettolistenpreis von 45.000 Euro nicht übersteigen. Es soll sich ausschließlich um batterieelektrische Fahrzeuge handeln, deren Produktionsort sich in Europa befindet und die einen bestimmten Umweltstandard einhalten. Die Förderung soll auch beim Kauf von Gebrauchtfahrzeugen gelten, die diese Kriterien erfüllen.

Weitere Ideen sind ein „soziales Leasing“ von E-Autos ab 2027. Dieses soll einkommensschwachen Haushalten erlauben, einen Stromer für eine geringe Monatsrate zu leasen und später zu kaufen. Dabei solle die Kombination mit der Kaufprämie möglich sein.

Den Dienstwagen-Bereich sieht das SPD-Trio weiter als wichtig an, um einen Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos entstehen zu lassen. Steuerprivilegien sollen auch hier E-Autos bevorzugen. Wer Verbrenner als Firmenwagen kauft, soll mehr zahlen müssen. Der geltende Pauschbetrag solle ab 2026 um eine variable CO2-Komponente um bis zu 1,5 Prozent steigen. Die zusätzlichen Einnahmen daraus sollen in die Elektromobilität fließen.

Die Vorschläge der Sozialdemokraten kommen zu einem Zeitpunkt, da die Union als Koalitionspartner im Bund das Verbrenner-Aus über die europäische Ebene verwässern will. Das hat Diskussionen ausgelöst, wie ernst die Koalition es mit der Antriebswende meint. Gleichwohl hat das Kabinett am 15. Oktober beschlossen, die Steuerfreiheit für reine E-Autos bis 2035 zu verlängern.

Wie die Forderungen des Papiers Eingang in die Koalitionsberatungen finden können, ist offen. Das Büro der verkehrspolitischen Sprecherin teilt auf Anfrage dieser Redaktion mit, dazu derzeit keine Aussagen treffen zu können. Die Positionen hätten die Beteiligten allerdings „im Nachgang an den Automobildialog der Bundesregierung und den Koalitionsausschuss“ formuliert.

Die europäische Angst vor dem ETS 2

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die Pläne, den Emissionshandel für den Verkehr und den Gebäudesektor („ETS 2“) noch vor der Einführung 2027 zu entschärfen, werden immer konkreter.

Die Abgasgrenzwerte für neue Autos, sagt der Europaabgeordnete Peter Liese (CDU), seien nur eine Marginalie, wenn es um den Klimaschutz gehe. Viel wichtiger sei es, den Autoverkehr insgesamt in den Emissionshandel einzubeziehen. Denn dann müssten auch die Besitzer von Altfahrzeugen darüber nachdenken, wie sie ihren CO2-Ausstoß reduzieren.

Sein grüner Kollege, Michael Bloss, widerspricht: Ohne die Begrenzung der Abgase von Neuwagen werde der Preis im ETS 2 sehr schnell „durch die Decke“ gehen. Darunter würden vor allem die einkommensschwachen Haushalte leiden – und die Akzeptanz der Klimapolitik.

Die europäischen Grünen und Liberalen setzen deswegen mehr darauf, die Emissionen durch Vorschriften zu begrenzen. Dem halten die Konservativen entgegen, dass auch die Einhaltung von Vorschriften Kosten verursacht. Klimaschutz sei in jedem Fall mit Kosten verbunden, auch für die einkommensschwachen Haushalte.

Die traditionellen Parteien im Europäischen Parlament, von den deutschen Konservativen bis zur finnischen Linken, machen sich keine Illusionen: die direkte Belastung von Kraftstoffen und Brennstoffen für die Heizung durch einen CO2-Preis wird in vielen Haushalten auf wenig Begeisterung stoßen. Vor allem in den osteuropäischen EU-Staaten, wo weniger verdient wird als im Norden und Westen der Union, könnten viele Wähler mit den höheren Preisen überfordert sein.

17 Abgeordnete des Europaparlamentes, darunter Liese und Bloss, wollen es darauf nicht ankommen lassen. Sie wollen die geplanten Ausgleichsmaßnahmen ausweiten und vorziehen. Bislang sind dafür im Klimasozialfonds (SCF) 86 Milliarden Euro vorgesehen. Der SCF wiederum wird aus den Einnahmen finanziert, die im Rahmen des ETS2 entstehen. Vier Milliarden Euro davon sollen bereits 2026 zur Verfügung stehen.

Die Abgeordneten wollen diese Abfederung intensivieren. In einem Brief an die EU-Kommission verlangen sie, Mittel aus dem SCF bereits Ende 2025 bereitzustellen. Damit sollen die Mitgliedsstaaten in die Lage versetzt werden, bereits im Laufe des kommenden Jahres Maßnahmen zu ergreifen, die besonders betroffene Gruppen entlasten. Die bislang vorgesehenen vier Milliarden Euro reichten dafür nicht aus.

Weil das Geld im Haushalt des nächsten Jahres nicht vorgesehen ist, soll die Kommission Kredite aufnehmen und das Geld den Mitgliedsstaaten für „Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die Gebäudesanierung und emissionsfreie Mobilität“ zur Verfügung stellen. Die Kredite könnten später durch die Einnahmen aus dem ETS2 verzinst und getilgt werden.

19 Regierungen schlagen Änderungen beim ETS 2 vor

Auch in den Mitgliedsstaaten fürchtet man um die Akzeptanz der europäischen Klimapolitik. 19 Regierungen, darunter auch die Bundesregierung, wollen allerdings noch weiter gehen als die Abgeordneten. In einem „Non-Paper“ schlagen sie Änderungen bei der Einführung des ETS 2 vor, die vor allem auf eine stärkere Kontrolle des CO2-Preises abzielen.

Ohne Änderung der bestehenden Rechtslage könnte die Kommission bereits im Vorfeld für mehr Transparenz sorgen. Bessere Informationen zum Beispiel über den Verkauf von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen oder die Renovierung von Gebäuden würden bessere Prognosen über die Entwicklung des Preisniveaus im ETS 2 möglich machen.

Darüber hinaus können sich die meisten Mitgliedsstaaten vorstellen, den Handel selbst flexibler zu gestalten. Dafür müsste die Kommission Änderungen an der ETS-Richtlinie vorschlagen, die vom Parlament und vom Ministerrat gebilligt werden müssten. In dem Non-Paper werden vier solche Änderungen angeregt, die vor allem bei der Einführung des ETS2 zum Tragen kommen würden. So sollten erste Emissionsrechte bereits im nächsten Jahr versteigert werden, um den Markt besser einschätzen zu können.

Die Marktstabilisierungsreserve (MSR), mit der die Kommission in den Handel eingreifen und den Preis stabilisieren kann, sollte nicht nur ausgeweitet, sondern auch flexibler gehandhabt werden. Außerdem sprechen sich die Mitgliedsstaaten dafür aus, die MSR auch nach 2031 beizubehalten. Die Kommission sollte zudem klarstellen, dass sie bereit ist, in den Handel einzugreifen, um Preisspitzen abzuwenden.

Liese plädiert dafür, den Forderungskatalog der 19 Mitgliedsstaaten zügig umzusetzen. In Brüssel ist es kein Geheimnis, dass sich insbesondere Polen und Tschechien noch weitergehende Eingriffe in das ETS2 vorstellen können. Die polnische und die tschechische Regierung haben das „Non-Paper“ zwar mit eingebracht, wären aber nicht unglücklich, wenn das ganze Projekt des ETS2 verschoben würde.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Quelle: Fotolia / caruso13

Industrie profitiert besonders von sinkenden Stromnetzentgelten

STROMNETZ. Was kommt von den sinkenden Übertragungsnetzentgelten 2026 bei den Stromkunden an? Viel, aber unterschiedlich viel, sagt die GET AG nach ihrer Analyse von Preisblättern im Verteilnetz.

Eine signifikante Entlastung bei den Stromkosten steht den Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden für 2026 ins Haus. Davon geht das Analyse- und Beratungsunternehmen GET AG nach einer Auswertung der Preisblätter von Verteilnetzbetreibern aus, die etwa drei Viertel der Versorgungsfläche in Deutschland abdecken.

Allerdings ist die Vorhersage noch von einigen Unsicherheiten begleitet. Denn auf der Verteilebene können die Netzentgelte nur sinken, sofern der prognostizierte Preisrückgang im Übertragungsnetz auch wirklich kommt. Hier warten die vier großen Betreiber bis Jahresende noch auf das erforderliche Gesetz der Bundesregierung, die die Übertragungsnetzkosten mit 6,5 Milliarden Euro bezuschussen will.

Kommt alles wie vorgesehen, zahlt ein Durchschnittshaushalt (3.500 kWh) laut Berechnungen der GET AG im kommenden Jahr 17,68 Prozent weniger als bisher. Netto bleiben dadurch 69,37 Euro mehr im Portmonee. In die Rechnung eingegangen sind die Arbeits-, Leistungs- und Grundpreise sowie die Kosten für die Messdienstleistung für konventionelle Zähler auf jährlicher Abrechnungsbasis.

Gewerbebetriebe sparen im Schnitt 1.000 Euro

Es gibt allerdings regional durchaus erhebliche Unterschiede – und auch einen Wechsel der Vorzeichen. Im Bereich der Pfalzwerke Netz AG – mit Sitz in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) sinken die Kosten um bis zu 36,14 Prozent, die größte Ersparnis. Insgesamt vier Netzbetreiber erhöhen ihre Tarife dagegen, wobei der Aufschlag der mittelfränkischen Gemeindewerke Pleinfeld (Bayern) mit 11,27 Prozent am höchsten ausfällt.

Gewerbekunden müssen von einer nicht ganz so hohen Entlastung wie bei den Haushaltskunden ausgehen. Im Falle eines Jahresverbrauchs von 50.000 kWh (bei 50 kW in der Niederspannung) gehen die Aufwendungen im Schnitt um 16,75 Prozent zurück. Das entspricht im Mittel etwa 991 Euro. Das meiste Geld sparen Gewerbetreibende bei den bayerischen Stadtwerken Hemau (Landkreis Regensburg) durch eine Entlastung in Höhe von gut 36 Prozent.

Beim Gewerbe ist die GET AG auf fünf Netzbetreiber gestoßen, die mehr verlangen. Dabei berechnet die westfälische Gelsenwasser Energienetze GmbH etwa 10 Prozent mehr als im laufenden Jahr.

Die Industrie wird angesichts der Preisgestaltung vermutlich aufatmen. Denn ihre Ersparnis fällt im Schnitt bei einem Verbrauch von 500.000 kWh (250 kW in der Mittelspannung) besonders deutlich aus. Um 28,29 Prozent gehen die Aufwendungen zurück, das sind durchschnittlich 11.687 Euro vermiedene Ausgaben pro Unternehmen. Die Schleswig-Holstein Netz GmbH gibt den größten Rabatt: 43,18 Prozent.

Auch in der Industrie trifft der Kostenrückgang allerdings nicht für alle Netzregionen zu. Drei Verteilnetzbetreiber heben ihre Gebühren an, darunter erneut die Gemeindewerke Pleinfeld mit einem Aufschlag von 7,53 Prozent.

Beim Gas ergeben sich weitgehend Mehrkosten. Die GET AG hat dabei die Preisgestaltung von 142 Verteilnetzbetreibern unter die Lupe genommen, was rund 60 Prozent der Haushaltsabeckung entspricht. Nur 24 Unternehmen senken die Kosten (bis zu 7,48 Prozent), bei den anderen steigen sie im Schnitt um bis zu 52,58 Prozent.

Haushaltskunden (20.000 kWh) zahlen demnach im Schnitt 12,41 Prozent oder 54,90 Euro im Jahr mehr. Gewerbekunden (100.000 kWh) erhalten einen Preisaufschlag von 13,13 Prozent oder 239 Euro. Industriebetriebe (5 Millionen kWh) müssen im Schnitt mit Mehrkosten in Höhe von gut 8.000 Euro (13 Prozent) rechnen.

Die GET AG behält die Preisentwicklungen im Blick, da Tarife sich auch nach dem Jahreswechsel wegen der Vorläufigkeit der Übertragungsnetzentgelte noch ändern können. Im „Cockpit“ gibt das Unternehmen interessierten Energievertrieben Datenmaterial an die Hand, um Tarife und Produkte zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu kalkulieren.

Wer hat Angst vor dem Stromanbieter?

Quelle: Pixabay / Stefan Schweihofer

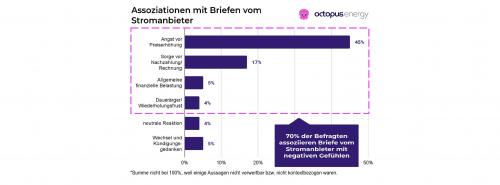

VERTRIEB. Fast drei Viertel der Deutschen verbinden Gedanken an ihren Stromanbieter mit negativen Gefühlen, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Octopus Energy.

73 Prozent der Befragten gaben an, beim Gedanken an ihren Stromanbieter negative Assoziationen zu haben. Rund 45 Prozent fürchten steigende Preise, sobald ein Brief des Versorgers im Briefkasten liegt. Das zeigt eine Umfrage, die Octopus Energy gemeinsam mit dem Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research durchgeführt hat und als repräsentativ angibt.

Besonders auffällig: Stromkosten werden für viele Haushalte nach wie vor als große finanzielle Belastung wahrgenommen. Fast jede zweite befragte Person fühlt sich durch die Stromkosten stark eingeschränkt. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) gibt sogar an, über zehn Prozent des monatlichen Haushaltseinkommens allein für Strom auszugeben.

|

| Für die Mehrheit der Haushalte ist die Post vom Stromanbieter nicht gern gesehen (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Octopus Energy |

Sehr geringe Wechselbereitschaft

Etwa ein Viertel der Befragten bezieht weiterhin Strom aus der teuren Grundversorgung. 28 Prozent haben ihren Stromanbieter nach eigenen Angaben noch nie gewechselt. Insgesamt hat etwa die Hälfte der Stromkundinnen und Stromkunden in den vergangenen drei Jahren einen Wechsel vorgenommen.

Laut Octopus Energy nutzen viele Energieversorger diese Trägheit, um dauerhaft hohe Preise durchzusetzen. Bastian Gierull, Geschäftsführer von Octopus Energy Germany mit Sitz in München, bezeichnete den Strommarkt in Deutschland als „unfair“. Seit Jahrzehnten werde das Problem ignoriert, sagte er. Während die Politik an kleinen Preisreduktionen arbeite, würden viele Stromanbieter ihre Gewinnmargen zu Lasten der Verbraucher steigern.

Die Befragung zeige außerdem, dass Bestandskunden besonders stark betroffen seien. Viele von ihnen akzeptierten Preiserhöhungen häufiger, während Neukunden eher von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machten. 89 Prozent der von Octopus Energy Befragten empfinden diese Unterschiede als ungerecht.

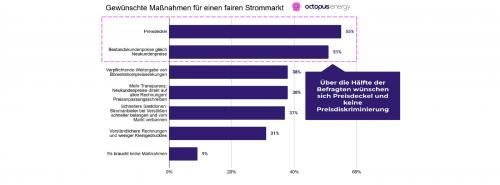

Ein Großteil der Befragten fordert laut Umfrage politische Maßnahmen, um extreme Preisschwankungen zu begrenzen. 61 Prozent sprechen sich für eine stärkere Regulierung des Strommarkts aus, etwa durch einen Preisdeckel.

|

| Über die Hälfte der von Octopus Energy Befragten wünschen sich einen Preisdeckel (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Octopus Energy |

Energiekosten als soziales Problem

Wie ernst die finanzielle Belastung inzwischen ist, zeigen laut Octopus Energy auch die Daten des Statistischen Bundesamts: Rund 4,2 Millionen Menschen in Deutschland leben in Haushalten, die Strom- oder Gasrechnungen nicht fristgerecht bezahlen können. Besonders Mieter sind betroffen.

Für die Umfrage befragte Splendid Research zwischen dem 3. und 28. Juni dieses insgesamt 1.072 Stromkunden ab 18 Jahren, die entweder einen Laufzeittarifvertrag abgeschlossen haben oder sich in der Grundversorgung befinden.

Tesla verkauft eine Million Heimspeicher weltweit

Der Heimspeicher Powerwall von Tesla. Quelle: Shutterstock

STROMSPEICHER. Der US-amerikanische E-Autobauer brachte vor zehn Jahren seinen Heimspeicher „Powerwall“ auf den Markt. Nun meldet Tesla eine Million verbauter Geräte.

Zehn Jahre nach dem Marktstart hat Tesla nach eigenen Angaben weltweit mehr als eine Million Powerwall-Heimspeicher installiert. Die Batterie wird in der Regel mit einer Photovoltaikanklage gekoppelt und ermöglicht in Haushalten das Speichern und Nutzen von Solarstrom. Die Powerwall besteht aus Lithium-Ionen-Zellen, Ladesteuerung und einem Flüssigkeitskühlsystem.

Seit der Einführung 2015 seien durch die mit PV-Anlagen gekoppelten Powerwalls insgesamt rund 17,3 Milliarden kWh grüner Strom erzeugt worden, heißt es in einer Pressemitteilung auf der Internetseite von Tesla. Die Speicherkapazität der installierten Systeme beträgt demnach 6,7 Millionen kWh Leistung. Zudem hätten die Systeme weltweit rund 21,5 Millionen Stromausfälle überbrückt und so Haushalte in Netzstörungsphasen versorgt.

Etwa ein Viertel der Batterien der Powerwall-Kunden ist laut Tesla in sogenannte virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plants, VPP) eingebunden. Diese bündeln die Speicherkapazitäten vieler Haushalte, um Stromnetze zu stabilisieren oder Lastspitzen auszugleichen. Teilnehmer sollen dadurch nicht nur ihre Versorgung sichern, sondern auch Einnahmen erzielen. Tesla beziffert die bisherige Gesamtauszahlung an teilnehmende Kunden auf rund 60 Millionen US-Dollar, umgerechnet 51,6 Millionen Euro.

Die vernetzten Heimspeicher werden in Ländern wie den USA, Puerto Rico, Australien, Großbritannien und Japan eingesetzt. Tesla sieht darin einen Beitrag zur „Stärkung dezentraler Energiestrukturen, die den Bedarf an fossilen Kraftwerken verringern und die Versorgungssicherheit erhöhen könnten“, wie es weiter heißt.

Die Produktion erfolgt seit Oktober 2015 in der Tesla Gigafactory 1 im US-Bundesstaat Nevada. Um die wachsende Nachfrage zu bedienen, hat das Unternehmen die Produktion weiter ausgebaut. Anfang 2025 erreichte die Gigafactory nach Unternehmensangaben eine Tagesproduktion von 1.500 Powerwalls.

BW ESS holt Ex-MVV-Chef

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Der internationale Speicherentwickler BW ESS beruft Georg Müller in sein Board of Directors. Der frühere MVV-Chef soll die Expansion des Unternehmens in Deutschland begleiten.

Der zum Singapurer Konzern BW Group gehörende Energiespeicherentwickler BW ESS mit europäischem Sitz in Zürich hat Dr. Georg Müller in sein Board of Directors berufen. BW ESS steht für „Bergesen Worldwide Energy Storage Systems“.

Müller war bis April 2025 Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG in Mannheim (wir berichteten). 2016 wurde er von Energie & Management zum Energiemanager des Jahres gekürt – eine Ehrung für seine Rolle bei der strategischen Neuausrichtung der MVV Energie. Müller war zudem im BDEW-Vorstand aktiv. Mit seinem Know-how soll er den weiteren Markteintritt von BW ESS auf deutschem Boden vorantreiben.

„Georg Müller bringt tiefgehende Kenntnisse des deutschen Energiemarkts in unser Board ein“, erklärt CEO Erik Stromso in einer Mitteilung des BW ESS. „Mit seiner Erfahrung stärken wir unsere Präsenz in einem für uns strategisch wichtigen Markt.“

Neben Müller wurde auch der italienische Manager Stefano Venier, ehemals CEO des Gasnetzbetreibers Snam und des Versorgers Hera, in das Board berufen. Gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Andreas Sohmen-Pao (Vorsitzender) und Christian Clausen soll das Gremium die internationale Wachstumsstrategie von BW ESS weiter begleiten.

|

| Georg Müller Quelle: BW ESS |

BW ESS entwickelt, besitzt und betreibt große Batteriespeichersysteme (BESS) in mehreren internationalen Märkten, darunter Großbritannien, Italien, Spanien, Schweden, Australien und Deutschland. Aktuell betreibt BW ESS eigenen Angaben nach insgesamt Speicherkapazitäten von über 500 MWh, hat 3.300 MWh im Bau und plant Projekte mit insgesamt rund 9.500 MWh.

In Deutschland verfolgt BW ESS ein Projektportfolio von 2.400 MW, das sich über Nord- und Süddeutschland verteilt und verschiedene Entwicklungsphasen umfasst. Der Start des ersten Batteriespeicherprojekts ist für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Flexibilität ins Zentrum rücken

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel, will im E&M-Gastbeitrag Impulse für eine kommunale Energiewende-Agenda setzen.

Mit dem Energiewende-Monitoring und dem dazugehörigen 10-Punkte-Plan hat die Bundesregierung jetzt zentrale energiepolitische Themen aufgegriffen. Das Monitoring geht auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag zurück. Für die Erstellung des Berichts wurden mit BET und EWI zwei ausgewiesene Fachinstitutionen beauftragt, eine Bestandsaufnahme der Energiewende vorzulegen.

Der Bericht ist eine fundierte Grundlage für die weitere Arbeit der Bundesregierung. Er bestätigt, was in der Branche längst Konsens ist: Der Ausbau der Erneuerbaren muss enger mit den Netzen und dem Aufbau von Flexibilität verzahnt werden.

Dabei fällt ein Punkt besonders auf: In der politischen Debatte wurde Flexibilität bisher eher stiefmütterlich behandelt. Dabei ist sie der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende, denn nur über die Synchronisation von Erzeugung und Verbrauch können die Erneuerbaren erfolgreich in den Markt integriert werden. Umso erfreulicher ist, dass Frau Ministerin Reiche in ihren „10 Schlüsselmaßnahmen zum Monitoringbericht“ den Begriff „Flexibilität“ elf Mal erwähnt.

Jetzt gilt es, ins Handeln zu kommen. Flexibilität darf nicht zum Schlagwort verkommen, sondern muss mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden und gehört als zentrales Handlungsfeld der Energiewende ganz oben auf die energiepolitische Agenda.

Eine Flex-Agenda muss folgende Punkte umfassen:

Systemdienlichkeit von Flexibilität als Leitprinzip

In der Diskussion über die Marktintegration von Flexibilitätsoptionen – etwa von Batteriespeichern – wird regelmäßig Netzdienlichkeit gefordert. Das greift aber zu kurz! Entscheidend muss ihre Wirkung auf das Gesamtsystem sein. Batteriespeicher leisten nicht nur einen Beitrag zur Netzstabilität. Sie wirken preisdämpfend, erleichtern die Einspeisung erneuerbarer Energien und unterstützen aktiv die Transformation hin zur Klimaneutralität. Systemdienlichkeit schließt Netzdienlichkeit mit ein, geht aber deutlich darüber hinaus.

Speicher, steuerbare Verbraucher und Erneuerbare-Anlagen müssen dort geplant und gefördert werden, wo ihr Nutzen für das Gesamtsystem am größten ist. Das erfordert ein Umdenken: Systemdienlichkeit muss zum Leitkriterium für Anschluss, Förderung und regulatorische Rahmenbedingungen werden.

Eine Kraftwerksstrategie, die schnell und unbürokratisch umsetzbar ist

Gesicherte Leistung ist unverzichtbar, soweit herrscht Konsens. Nicht nur die Ampel-Regierung, auch der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD haben die Dringlichkeit betont. Was ist bisher passiert? Wenig. Das angekündigte „Schnellboot“ mit kurzfristigen Ausschreibungen für 5-10 GW Kraftwerksleistung ist maximal ein Tretboot.

Was wir dringend brauchen, ist ein verbindlicher Investitionsrahmen, der

- einfach, schnell und pragmatisch ist

- wettbewerbliche Ausschreibungen ermöglicht

- und die Wasserstofffähigkeit der Gaskraftwerke nicht in Frage stellt.

Ein Kapazitätsmarkt, der gesicherte Leistung honoriert

Zusätzlich zur Kraftwerksstrategie braucht es einen verlässlichen, marktbasierten Rahmen für die mittelfristige Absicherung: einen Kapazitätsmarkt, der sämtliche Flexibilitäten integriert und technologieoffen ausgestaltet ist.

Versorgungssicherheit ist ein hohes Gut, das den Wirtschaftsstandort Deutschland absichert. Sie muss zentral durch den Staat gewährleistet werden und darf nicht allein auf die Marktakteure abgewälzt werden. Seit 2013 sprechen wir uns für einen Kapazitätsmarkt aus, der Planungssicherheit bei der Investition in dringend benötigte gesicherte Leistung schafft. Der belgische Kapazitätsmarkt kann hier als Vorbild dienen – und hilft, Diskussionen um EU-Beihilferegeln zu vermeiden.

Wichtig ist mir dabei zu betonen: Zentralität schließt Dezentralität nicht aus. Wenn das Strommarktdesign so ausgestaltet ist, dass alle Technologien teilnehmen können, dann haben dezentrale Technologien genauso eine Chance wie große Kraftwerksparks – und kommunale Akteure können mit ihren KWK- und Biogasanlagen ebenfalls teilnehmen. Dieser Aspekt ist deswegen so wichtig, da in der Branche ein Klassenkampf (Groß vs. Klein) ausgerufen wurde, der hier nichts zu suchen hat.

Wenn wir die Energiewende erfolgreich gestalten wollen, müssen wir Flexibilität endlich als das anerkennen, was sie ist: das verbindende Element zwischen Erzeugung, Verbrauch und Versorgungssicherheit. Jetzt ist der Moment, die Weichen zu stellen: systemdienlich, marktorientiert und mit kommunaler Stärke.

|

| Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbH, Aachen Quelle: Trianel |

Quelle: Shutterstock / Tomasz Makowski

Münchener bauen Infrastruktur für Hamburger Elektrolyseur

WASSERSTOFF. Das Hamburg Green Hydrogen Hub hat Kraftanlagen Energies & Services mit der Infrastruktur für seinen 100-MW-Elektrolyseur in Moorburg beauftragt.

Am Standort Moorburg entsteht damit eines der ersten großen Wasserstoffprojekte Deutschlands. Kraftanlagen Energies & Services aus München übernimmt die Planung, Lieferung und Errichtung der Neben- und Versorgungsanlagen, darunter Stromverteilung, Wasseraufbereitung, Kühlsysteme und Kompressorenstationen. Auch die Anbindung an das Wasserstoffnetz gehört zum Auftrag. Dies geben die Partner in einer Mitteilung vom 16. Oktober bekannt.

Das Hamburg Green Hydrogen Hub (HGHH) ist ein Zusammenschluss der Hamburger Energiewerke GmbH (Hamburg) und des Hamburger Asset-Managers Luxcara. Letzterer hält 74,9 Prozent der Anteile, die Hamburger Energiewerke 25,1 Prozent.

Das Konsortium entwickelt auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlekraftwerks Moorburg eine 100-MW-Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff. Das Projekt zählt zu den ersten Großelektrolysevorhaben in Deutschland und soll ab 2027 jährlich rund 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Ziel ist es, die Dekarbonisierung des Hamburger Hafens, der Industrie und des Verkehrs voranzubringen.

Laut HGHH sollen die Infrastrukturarbeiten Anfang kommenden Jahres beginnen, nachdem der Gebäudekomplex fertiggestellt ist. Die Inbetriebnahme der Infrastruktur ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Damit schafft Kraftanlagen Energies & Services die technische Grundlage für den späteren Betrieb des von Siemens Energy gelieferten Elektrolyseurs. Bereits im Juni dieses Jahres starteten vorbereitende Bodenarbeiten auf dem 16.000 Quadratmeter großen Gelände.

Beitrag zur Dekarbonisierung des Hamburger Hafens

Am Standort Moorburg stand bis 2021 ein Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von rund 1.600 MW, das die Hamburger Energiewerke stillgelegt haben. Mit dem Umbau wird das Gelände nun für die Produktion von grünem Wasserstoff genutzt. Der Standort soll künftig an das städtische Wasserstoffverteilnetz „HH-WIN“ angebunden werden. Eine Verladestation für Lkw soll zusätzlich eine sichere und flexible Versorgung der Abnehmer möglich machen.

Mit dem Wasserstoffprojekt in Moorburg will HGHH einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Hamburger Hafens und der regionalen Industrie leisten. Nach der geplanten Inbetriebnahme des Elektrolyseurs 2027 soll die Moorburger Anlage einen Teil der städtischen Wasserstoffstrategie abdecken und die Umstellung energieintensiver Prozesse auf erneuerbare Energien unterstützen.

Stadtwerke Herford stellen auf SIV-Plattform um

Quelle: Fotolia / Nmedia

IT. Die Stadtwerke Herford wechseln nach einer Ausschreibung von einem SAP-basierten System auf die SaaS-Plattform der SIV AG.

Die Stadtwerke Herford haben im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung eine Software-as-a-Service-Lösung des IT-Dienstleisters SIV AG ausgewählt. Zum Einsatz kommen soll künftig die Standard-Suite „kVASy“ mit zusätzlichen Portalen und Datenservices. Diese werde im zertifizierten Rechenzentrum der SIV AG betrieben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Nach Unternehmensangaben überzeugte die Kombination aus Funktionsumfang, wirtschaftlichen Kriterien und Referenzen aus dem Versorgermarkt. Mit dem Wechsel gehe die Ablösung in allen Meter-to-Cash-Prozessen sowie die Modernisierung der IT-Landschaft einher. Der mittelgroße kommunale Versorger deckt die Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser und Abwasser ab und will mit der neuen Plattform zentrale Kunden- und Abrechnungsprozesse neu strukturieren.

Bisher setzten die Stadtwerke auf eine SAP-basierte Systemlandschaft. Geschäftsführer Oliver Daun begründet die Entscheidung laut Mitteilung mit dem Bedarf an einer umfassenden Lösung, die über klassische Abrechnungsfunktionen hinausgeht. Ziel sei es, Kundenkontakte durchgängiger zu gestalten – von der Akquise bis zum Service. IT-Projektleiter Thomas Hooge erwartet Effizienzgewinne und Verbesserungen im Kundenservice.

Die SIV AG verweist darauf, dass ihre Plattform nicht nur Standardprozesse abbilden, sondern zusätzliche Self-Service-Funktionen, Chatbots und Analysewerkzeuge integrieren soll.SIV-Vorstand Andreas Lüth sieht die Entscheidung der Stadtwerke Herford als Bestätigung für das eigene Plattformkonzept. Projektstart ist im vierten Quartal 2025.

Kapazität und installierte Netto-Leistung von Batteriespeichern

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 lag die installierte Netto-Leistung zur Stromerzeugung aus Batteriespeichern in Deutschland bei rund 12,2 GW. Derweil lag die Kapazität bei rund 17,8 GWh. Im Laufe der Jahre sind Leistung und Kapazität kontinuierlich gestiegen. Die Angaben stammen von der Bundesnetzagentur, der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) und dem einstigen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Quelle: Fotolia / nmann77

E-Regio sammelt 80 Millionen Euro ein

FINANZIERUNG. Der Energieversorger mit Sitz in Euskirchen hat in einer Finanzierungsrunde erfolgreich 80 Millionen Euro eingeworben.

Ein Schuldscheindarlehen über 80 Millionen Euro hat der Energieversorger E-Regio im Rahmen der Finanzierung von Energiewendeprojekten platziert. Dabei war das Darlehen „deutlich überzeichnet“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz im nordrhein-westfälischen Euskirchen.

An der Finanzierungsrunde von E-Regio haben sich 22 institutionelle Investoren beteiligt, darunter Banken, Sparkassen und Pensionskassen aus Deutschland und Österreich. Das Interesse habe die Erwartungen deutlich übertroffen: Auf eine ursprünglich geplante Anfrage von 50 Millionen Euro seien Zeichnungsangebote über mehr als 150 Millionen Euro eingegangen.

Ausschlaggebend für das starke Interesse war neben der wirtschaftlichen Stabilität insbesondere die „klare strategische Ausrichtung des Unternehmens“, heißt es weiter sowie die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Vor dem Hintergrund des eigenen Kapitalbedarfs für den laufenden Transformationsprozess und des positiven Marktinteresses führt E-Regio bereits weitere Gespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern. Das Unternehmen plant zusätzliche Finanzierungsschritte − sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit mit relevanten Kapitalgebern.

E-Regio mit Sitz in Euskirchen ist regionaler Energieversorger und deckt mit eigener Erzeugung, Netzinfrastruktur, Energiehandel und Vertrieb die gesamte energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette ab. Größte Anteilseigner sind die Kölner Rhenag (40,46 Prozent), die Stadtverkehr Euskirchen GmbH (36,95 Prozent) sowie der Kreis Euskirchen, die Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, die Stadt Rheinbach und die Stadt Bornheim.

„Wir befinden uns mitten in der operativen Umsetzung der energiewirtschaftlichen Transformation. Mit dem erfolgreichen Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere ambitionierten Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Speichertechnologien und Netzinfrastruktur für die eigene Region kraftvoll voranzutreiben“, sagt Geschäftsführer Stefan Dott.

Stadtwerke Schorndorf kaufen Elektrotechnik-Firma

Sven Lülfings Teldanet geht zu Dirk Wernicke (r.) und den Stadtwerken Schorndorf. Quelle: SWS

FUSION. Ein Stadtwerk vor den Toren Stuttgarts holt sich Expertise in Elektro- und Datentechnik ins Haus. Dafür übernimmt der Versorger in Schorndorf eine Firma komplett.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH übernimmt zum Jahresbeginn eine etablierte Firma der Elektro-, Kommunikations- und Datentechnik. Zum baden-württembergischen Versorger gehört dann laut Mitteilung des Unternehmens die Teldanet GmbH & Co. KG.

Bei Teldanet handelt es sich um einen etwa 25 Mitarbeitende großen Betrieb, der sich auf Elektrotechnik, Notrufsysteme, Brandschutz, Daten-, Sicherheits- und Kommunikationstechnik spezialisiert hat. Das Unternehmen existiert seit 1999 und hat seinen Sitz ebenfalls in der östlich von Stuttgart gelegenen Kommune, in der mehr als 40.000 Menschen leben.

Die beiden Gesellschaften kennen sich bereits aus der Vergangenheit. So habe der Versorger das Unternehmen bereits beim Breitbandausbau hinzugezogen, heißt es weiter. Weitere Kunden kommen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Pflegeeinrichtungen und anderen kommunalen Institutionen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Wernicke sieht durch die Übernahme aber auch Vorteile für Energiewende-Projekte. Sie „festigt die Geschäftsmodelle, die unsere Energieversorgung künftig prägen“, darunter Aufgaben wie Digitalisierung, Infrastruktur und Sicherheit im kommunalen Umfeld.

Für Teldanet-Geschäftsführer und Unternehmensgründer Sven Lülfing erübrigt sich durch den Verkauf auch die Suche nach einem Nachfolger. Lülfing fungiert künftig als angestellter Geschäftsführer und verantwortet weiter die angestammten Bereiche. Auch die Belegschaft wechsele zu den Stadtwerken Schorndorf, so die Mitteilung.

Neuer CEO bei Eon Drive Infrastructure

Timo Sillober. Quelle: Oskar Sieber/Thomas Tolstrup

PERSONALIE. Die Eon-Sparte für öffentliche E-Auto-Ladeinfrastruktur mit Sitz in Essen hat einen neuen Chef bekommen.

Timo Sillober ist neuer Chief Executive Officer (CEO) der Geschäftsführung der Eon Drive Infrastructure GmbH. Er sei damit zuständig im Eon-Konzern für „die strategische Weiterentwicklung und die langfristige Positionierung des Unternehmens im europäischen Markt für Ladestationen“, heißt es in einer Mitteilung. Er leitet das Unternehmen künftig mit den Geschäftsführern Arjan van der Eijk (Chief Operations Officer) und Stefan Schütte (Chief Financial Officer).

Sillober kommt von der Energiekonzepte Deutschland GmbH, wo er seit März 2023 CEO war. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei der EnBW im Bereich Elektromobilität sowie bei Vodafone tätig, unter anderem jeweils als Mitglied der Geschäftsführung. Seine berufliche Laufbahn begann Sillober bei Infineon beziehungsweise Siemens.

Eon Drive Infrastructure GmbH mit Sitz in Essen betreibt nach eigenen Angaben mehr als 8.000 eigene Ladepunkte in über zehn Ländern. Zum Portfolio gehören sowohl AC- als auch DC-Ladestationen in Kommunen, entlang von Verkehrsachsen wie Autobahnen sowie an stark frequentierten Einzelhandelsstandorten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eigene Ladeparks für elektrisch betriebene Lkw.

Nachfolger in Saarbrücken offiziell vorgestellt

Armin Baumgärtner. Quelle: Saarlorlux

PERSONALIE. Armin Baumgärtner übernimmt zum Jahreswechsel den Posten des kaufmännischen Vorstands bei „Energie SaarLorLux“.

Intern stand der Name bereits im September fest (wir berichteten). Jetzt ist es offiziell: Armin Baumgärtner tritt die Nachfolge von Detlef Huth an, der nach mehr als zehn Jahren Tätigkeit im Vorstand der „Energie SaarLorLux“ im vergangenen Monat in den Ruhestand ging. Baumgärtner verantwortet ab kommendem Jahr in Saarbrücken die kaufmännischen Belange.

Der gebürtige Saarländer kommt vom Software- und Dienstleistungsunternehmen HKS Informatik GmbH in Moers am Niederrhein, wo er im Frühjahr 2023 Mitglied der Geschäftsführung wurde, zurück in seine Heimatregion.

Begonnen hatte der 58-Jährige die berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Energieanlageninstallateur bei Saarstahl. Danach folgten Studienabschlüsse als Vertriebsingenieur an der Hochschule Kaiserslautern sowie im Bereich Betriebswirtschaft, Management und Marketing.

Baumgärtners Berufsweg in der Energiewirtschaft führte über die Stadtwerke Dillingen zu Enovos Deutschland. Daran schlossen Stationen als Geschäftsführer bei den Stadtwerken Eisenhüttenstadt und Stadtwerken Bruchsal an.

In Saarbrücken wird er der dritte Mann im Vorstand neben Martin Kraus und Joachim Morsch. Morsch ist seit 2011 Vorstand, Kraus seit 2017.

Engie Deutschland ist mit 51 Prozent der Anteile Mehrgesellschafter des Unternehmens. Die Stadtwerke Saarbrücken halten 49 Prozent. „Energie SaarLorLux“ erzielte im Jahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 421 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 19 Millionen Euro.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Preissteigerung über alle Commodities hinweg

Quelle: E&M

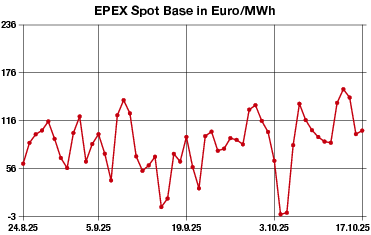

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

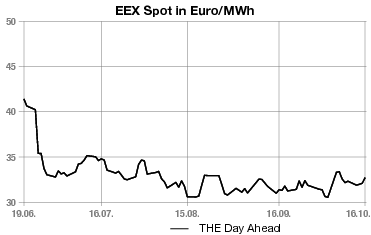

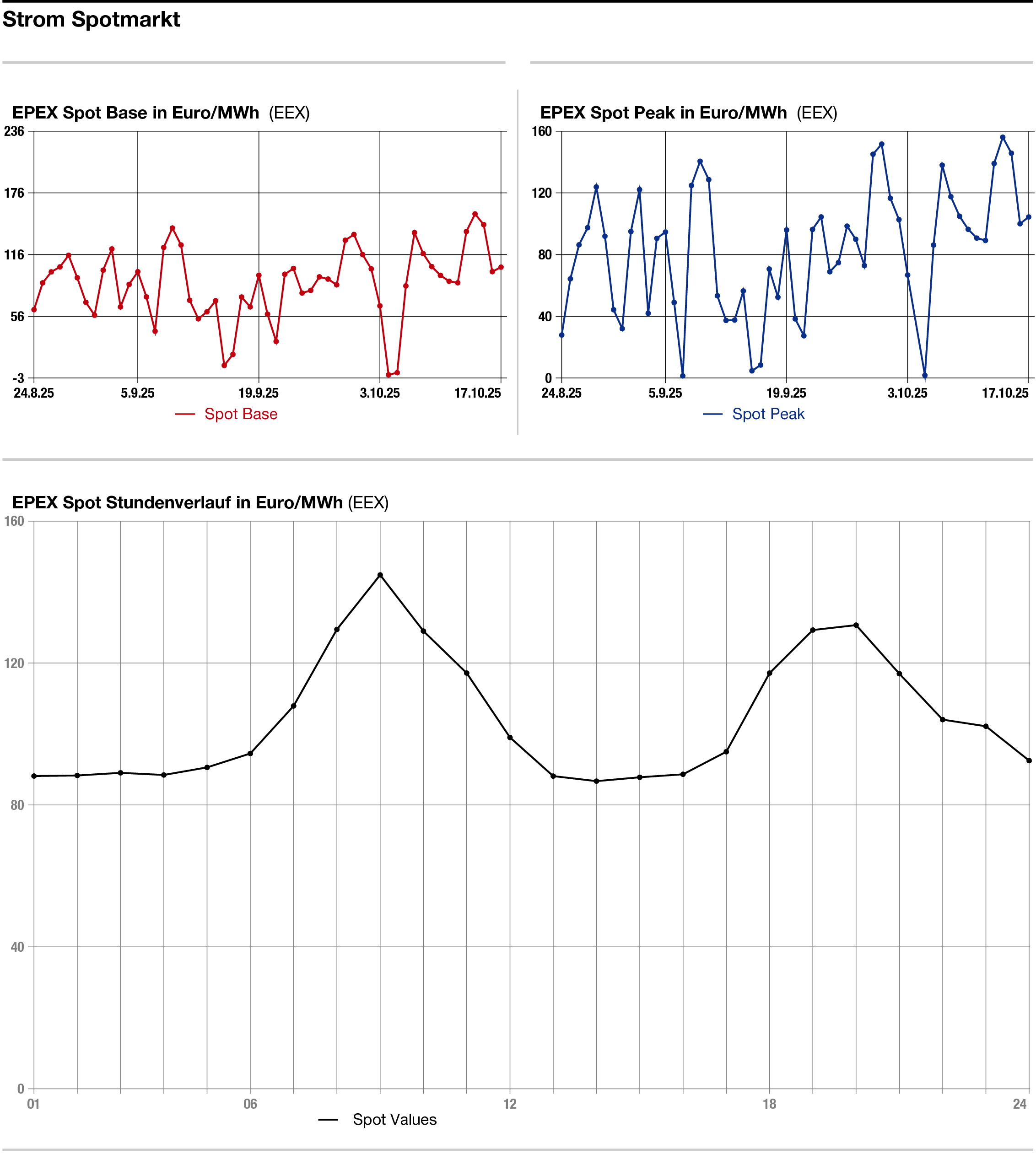

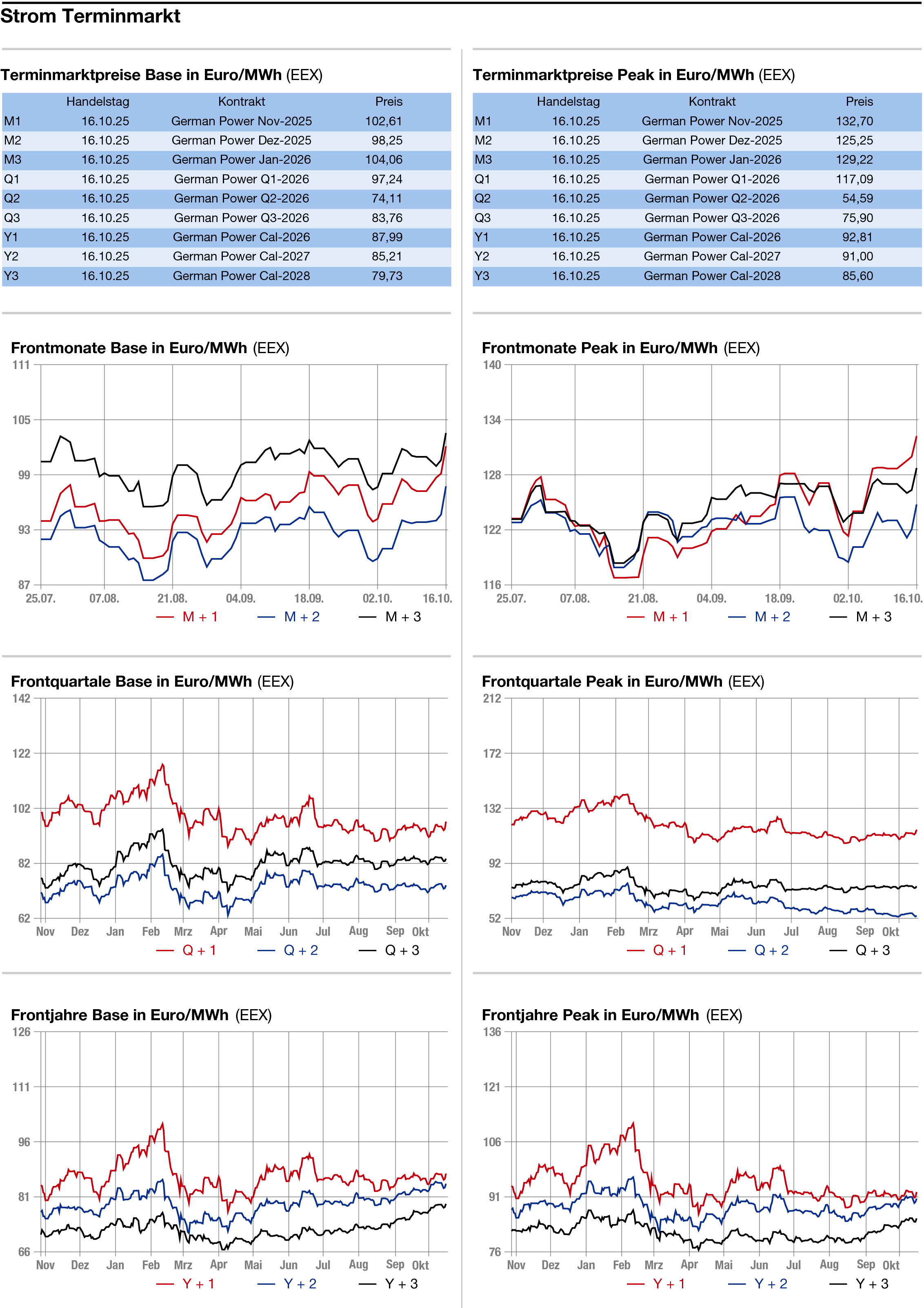

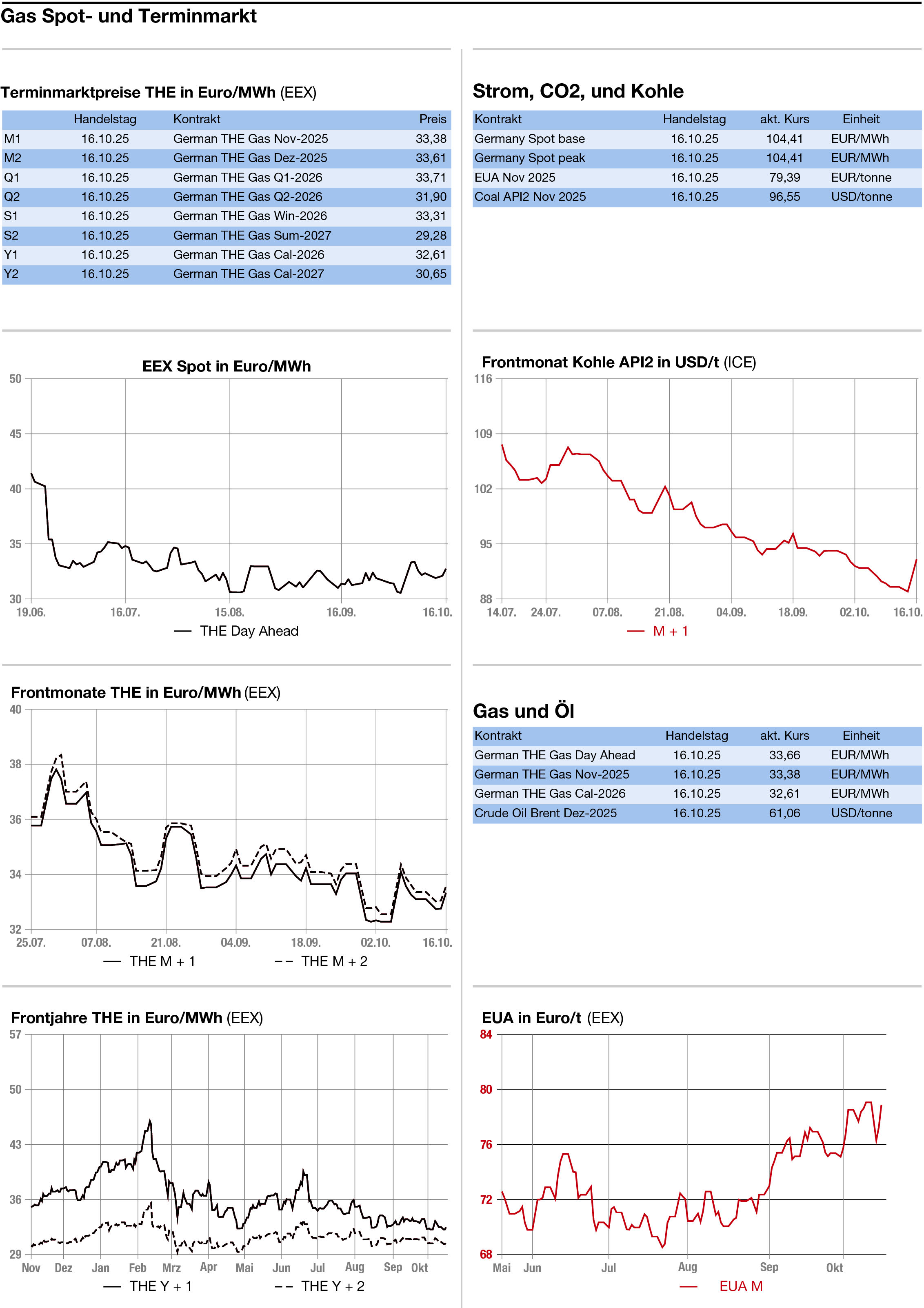

Fester hat sich der Energiekomplex am Donnerstag präsentiert. Am kurzen Ende des deutschen Strommarktes wurden infolge der schwachen Erneuerbaren-Prognosen Aufschläge registriert. Auf der Kurve zogen die Preise mit CO2 und Gas an, die ebenfalls fester notierten. Am Gasmarkt, dem zentralen Player für die Nachbarmärkte Strom und CO2, war aus den Händlerkommentaren eine wachsende Nervosität am Beginn der kalten Jahreszeit zu spüren. Dies bezog sich auf die Gas-Speicherstände in der EU, wo insbesondere Deutschland zurückliegt, ebenso wie auf mögliche Beeinträchtigungen der ukrainischen Gasversorgung durch russische Angriffe.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead gewann 4,50 Euro auf 104,75 Euro/MWh im Base und 5,75 Euro auf 109,75 Euro/MWh im Peak. An der Börse mussten 104,41 Euro/MWh in der Grundlast und 109,46 Euro/MWh in der Spitzenlast gezahlt werden. Der Preisanstieg beim Day-ahead ist auf die etwas geringere Einspeiseleistung zurückzuführen, die für den Freitag erwartet wird. Diese soll laut Eurowind von 17,9 auf 17,4 Gigawatt zurückgehen. Ab Sonntag ist wieder mit anziehenden Beiträgen von Wind und Solar zu rechnen.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr vor dem Hintergrund höherer CO2- und Gaspreise bis zum Nachmittag 1,65 Euro auf 87,70 Euro/MWh.

CO2: Fester hat sich der CO2-Markt am Donnerstag präsentiert. Der Dec 25 gewann bis 15.10 Uhr 0,92 Euro auf 78,80 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,00 Euro, das Tief bei 77,61 Euro. Damit zeigt sich CO2 im Konvoi mit Gas und Strom, die ebenfalls zulegten. Unterdessen sind die Nettolongpositionen spekulativer Adressen an der ICE in der vergangenen Woche um 5,2 Millionen auf 90,9 Millionen Tonnen geklettert, was einem neuen mehrjährigen Rekord entspricht. Mittel- bis längerfristig blieben die Aussichten für CO2 bullish, solange die Unterstützung bei 75 Euro nicht durchbrochen wird, so die Analysten von Redshaw Advisors.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 15.10 Uhr 0,45 Euro auf 32,45 Euro/MWh. Am deutschen THE legte der Day-ahead um 0,57 Euro auf 32,65 Euro/MWh zu. Ein Grund für den Preisanstieg dürfte der kurze Kaltluftvorstoß sein, der von Samstag bis Dienstag für Nordwesteuropa erwartet wird und der zudem mit einem relativ geringen Windaufkommen einhergehen soll.

Trotz des Preisanstiegs bleiben die Gaspreise in ihrer Range um die 32 Euro. „Ein regelmäßiger Strom von LNG und norwegischem Gas, das über Pipelines zu den großen europäischen Speicherstätten transportiert wurde, hilft der Region, den höheren Verbrauch bei sinkenden Temperaturen zu bewältigen“, so die Analysten von ANZ. Die Region profitiert auch von einem geringeren Wettbewerb mit Asien um LNG-Lieferungen, da die Importe Chinas aus dem russischen Projekt Arctic LNG 2 laut ANZ voraussichtlich mehr Angebot für den Weltmarkt freisetzen werden.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: