18. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WASSERSTOFFKERNNETZ: Netzbetreiber bereiten H2-Reservierungen vor

POLITIK: Bundesregierung plant Strategie für CO2-Entnahme aus der Luft

POLITIK: Bundesumweltministerium schließt Umstrukturierung ab

VERBÄNDE: BVES fordert Nachbesserungen an EnWG-Novelle

HANDEL & MARKT

STROMNETZ: Zwei Berichte, eine Erkenntnis

EFFIZIENZSTUDIE: Industrie kann fast Hälfte ihres Energiebedarfs sparen

HOLZ: Der Herbst schlägt auf die Pelletpreise

KLIMASCHUTZ: Milliarden für Braunkohle-Strukturwandel könnten verfallen

WINDKRAFT ONSHORE: Bayern holt bei Windenergie auf

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Ulmer Projekt testet Stromrückspeisung aus E-Autos

ÖSTERREICH: Kleinwasserkraft muss weiter kämpfen

STATISTIK DES TAGES: Erwartete weltweite Leistung von Small Modular Reactors (SMR) bis 2050

UNTERNEHMEN

GAS: EnBW nimmt Fuel-Switch-Kraftwerk in den kommerziellen Betrieb

ELEKTROMOBILITÄT: Einem Stuttgarter Schnellladepark reicht das Niederspannungsnetz

UNTERNEHMEN: VNG-Tochter kauft Biogasanlagen-Portfolio an fünf Standorten

TOP-THEMA

„Bundesregierung darf ruhig an die eigenen Ziele glauben“

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

WINDKRAFT ONSHORE.

Der Bundesverband Windenergie warnt vor Defätismus, der aus Schlussfolgerungen aus dem Monitoring zur Energiewende „hervorschimmert“. Und erinnert die Politik an ihr eigenes Ziel.

Wirtschaft hat mit Psychologie zu tun, ist die Stimmung schlecht, geht es eher bergab. Während der Bundeskanzler zu Optimismus aufruft, sorgt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit ihren Überlegungen nach dem Monitoringbericht zur Energiewende bei der Erneuerbaren-Branche für Sorgenfalten. „Wir appellieren an die Bundesregierung, keinen Defätismus zuzulassen, der so aus der einen oder anderen Schlussfolgerung hervorschimmert“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, Wolfram Axthelm, beim monatlichen Policy Briefing am 17. Oktober der Lobbyorganisation über Reiches 10-Punkte-Plan.

„Die Bundesregierung darf ruhig an ihre eigenen Ziele glauben“, sagte Axthelm und erinnerte Schwarz-Rot an „ihr eigenes wichtigstes Ziel“: den wirtschaftlichen Aufschwung wieder organisieren. „Wirtschaftlicher Aufschwung bedeutet, wir brauchen mehr Strom“, so der Verbandschef weiter.

Axthelm zitierte aus dem nach eigenen Worten „Prosakanon“, in den die zehn Schlussempfehlungen des Bundeswirtschaftsministeriums „eingebettet“ seien. Ziemlich am Anfang heiße es, die Energiewende stünde an einem Scheideweg, am Ende dann plötzlich, eine Neuausrichtung der Energiewende sei erforderlich. „Wir glauben, dass beides nicht stimmt“, betonte der BWE-Chef.

Nicht nachvollziehen kann der Verband etwa auch Reiches Folgerung aus dem Monitoring-Bericht im Hinblick auf die Wasserstoffproduktion. Die Gutachter haben die Bedeutung der heimischen Erzeugung hervorgehoben, so Axthelm. „Sie haben gleichwohl gesagt, dass das gesetzliche Ziel von zehn Gigawatt installierter Leistung Elektrolyseure bis 2030 wohl kaum noch erreichbar ist. Wir sind ein bisschen erstaunt, dass diese Aussage – das Ziel ist nicht mehr erreichbar – dazu geführt hat, dass die Ministerin gesagt hat: Wir streichen dieses Ziel.“ Aus Sicht des BWE wäre es wichtiger, sich zu kümmern, wie man dieses Ziel erreichbar mache.

Überzeichnung „wird die neue Realität

Axthelm nutze die Gelegenheit auch, um die Entwicklung bei Ausschreibungen zu hinterfragen. Bei der jüngsten der Bundesnetzagentur waren Gebote für insgesamt mehr als 5.700 MW abgegeben worden. „Die starke Überzeichnung von Ausschreibungen wird die neue Realität.“ Von 1. Februar bis 2. August zeige sich beim bezuschlagten Höchstwert eine Degression von 7 Prozent, dies bei Inflation von 2,5 Prozent. „Das macht deutlich, dass die Wirtschaftlichkeit der Projekte immer stärker in den Fokus gerät und wir aufpassen müssen, dass es nicht zu Verunsicherungen kommt“, sagte der BWE-Geschäftsführer. Die Preise für Anlagen und Komponenten seien weiter am Steigen.

Kritik übte er einmal mehr an der Veröffentlichungspraxis des Regulierers. „Leider wieder sehr, sehr spät“ habe die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der vergangenen Ausschreibung veröffentlicht. „Hier muss wirklich etwas getan werden.“

Positiv sieht der Verband die Genehmigungspraxis. „Die Windenergie an Land ist voll auf Kurs zur Erreichung der Ziele, die die Politik vor drei Jahren gesetzt hat.“ Für die ersten drei Quartale dieses Jahres verzeichnet der BWE Genehmigungen für mehr als 13.000 MW. Das sind 45 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

Die Genehmigungsdauer sei von 23,1 Monaten (2024) auf 17,3 (Q1-Q3 2025) gesunken. Beachtlich gehe die Genehmigungsdauer in Rheinland-Pfalz nach unten und auch in Hessen. In Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg stagnierten die Zahlen gegenwärtig. Den Gesamtbestand an installierter Leistung beziffert der BWE auf 66.300 MW. Die Anlagenzahl liege aufgrund des starken Repowerings relativ stabil bei 29.000.

Mehr Geld für Kommunen

„Wir werden einen deutlichen Anstieg der Installationen im Bereich Wind 2027 und 2028 aus den Zuschlägen, die dieses und vergangenes Jahr erfolgt sind, sehen. Das macht deutlich, dass der Druck für Flexibilität im System wächst“, sagte Axthelm. Der jetzige Rechtsrahmen verbaue Möglichkeiten. BWE und der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) haben am 15. Oktober ein Positionspapier auf den Weg gebracht. Die Verbände sprechen sich unter anderem für eine Kombination von Windenergieanlagen und Stromspeichern als festen Bestandteil der Energiewende aus (wir berichten).

Mit einem deutlichen Anstieg rechnet der Verband für 2025 bei den Zahlungen an Kommunen nach Paragraf 6 des EEG. Im Jahr 2024 erhielten Kommunen durch Windkraft-Anlagen nach Zahlen der Übertragungsnetzbetreiber rund 11 Millionen Euro. Am größten war die Beteiligungssumme im Netzgebiet von 50 Hertz, 4,2 Millionen Euro flossen dort an Kommunen. Das Verhältnis, von PV-Freifläche zu Wind, was den bundesweiten Geldfluss an Kämmerer angeht, taxiert der BWE auf 1 zu 13.

Quelle: Shutterstock / r.classen

Netzbetreiber bereiten H2-Reservierungen vor

WASSERSTOFFKERNNETZ. Ab 2026 sollen Unternehmen erstmals Kapazitäten im Wasserstoff-Kernnetz reservieren können. Das neue Marktinformationspaket zeigt, wie der Prozess starten soll − und was noch fehlt.

Die deutschen Wasserstoff-Kernnetzbetreiber − darunter etwa die Fernleitungsnetzbetreiber Ontras, Open Grid Europe und Gascade − haben ein gemeinsames Marktinformationspaket vorgestellt, das die Grundlagen für den künftigen Reservierungsprozess im Wasserstoff-Kernnetz beschreibt. Mit dieser Veröffentlichung wollen sie den Marktteilnehmern zeigen, wie der Wasserstofftransport künftig technisch umgesetzt und organisatorisch geregelt sein sollte − lange bevor das Netz vollständig in Betrieb ist.

Das Marktinformationspaket, das im Auftrag der Ontras Gastransport GmbH erstellt wurde, enthält erstmals detaillierte Hinweise zum Ablauf und zu den technischen Voraussetzungen der Kapazitätsreservierung. Ziel ist es, Unternehmen und Projektentwicklern einen Überblick zu geben, wie sich künftig Ein- und Ausspeisepunkte im Wasserstoffnetz verbindlich sichern lassen. Ontras sieht dies für die Industrie als wichtigen Schritt, um Investitionen in Produktion, Infrastruktur und Nutzung von Wasserstoff besser planen zu können.

Zum Hintergrund: Ab Anfang kommenden Jahres sollen die Betreiber erstmals Reservierungen von Wasserstoffkapazitäten anbieten − parallel zu ähnlichen Initiativen europäischer Netzbetreiber. Diese Reservierungen sollen es ermöglichen, die für ein Liefergeschäft nötigen Ein- und Ausspeisekapazitäten zu sichern und damit Projekte wirtschaftlich abzusichern.

|

| Marktinformationspaket „Kapazitätsreservierungen für den Wasserstofftransport im Kernnetz“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Ontras Gastransport |

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bundesnetzagentur. Sie legt mit ihren derzeit kurz vor der Veröffentlichung stehenden Festlegungsverfahren „WaKandA“ und „WasABi“ den regulatorischen Rahmen für den Wasserstoffmarkt fest. Erst nach deren Veröffentlichung können die Netzbetreiber die rechtlich verbindlichen Vertragsstandards und Musterverträge für Kapazitätsreservierungen endgültig ausgestalten. Deren nun veröffentlichtes Marktinformationspaket versteht sich daher als Vorstufe, um Transparenz über die geplante Vorgehensweise zu schaffen und die Vorgaben der Bundesnetzagentur in den späteren Prozess zu integrieren.

Cluster sollen Struktur geben

Zum technischen Aufbau der künftigen Wasserstoffnetzinfrastruktur und der Handhabung „frei zuordenbarer Wasserstoffkapazitäten“ − kurz FWK − haben die Netzbetreiber ein Clusterkonzept erarbeitet. Sie planen, das Wasserstoff-Marktgebiet in mehrere Cluster gliedern. Jedes besteht aus verbundenen Netzen, in denen sich feste Kapazitäten reservieren lassen. So soll sich Wasserstoff flexibel innerhalb eines Clusters transportieren lassen. Entstehen später Leitungen zwischen den Clustern, soll auch der Transport über diese Grenzen hinweg funktionieren, so das Marktinformationspapier.

Angebotszonen sollen Reservierungen einfacher und flexibler machen. In jeder Zone sollen Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten gebucht werden können, ohne technische Prüfungen im Detail. Das schaffe, so die Netzbetreiber weiter, Planungssicherheit, auch wenn viele Punkte im Netz noch nicht feststehen.

Einheitlicher Prozess

In ihrem Papier beschreiben die Netzbetreiber den Reservierungsprozess Schritt für Schritt: Interessierte Marktteilnehmer stellen Anfragen bei den jeweiligen Netzbetreibern, die dann die Verfügbarkeit prüfen. Ist Kapazität vorhanden, kann sofort ein Reservierungsvertrag abgeschlossen werden. Das dabei anfallende Entgelt wird später auf die Transportgebühr angerechnet. Für Transporte über Clustergrenzen hinweg ist laut den Netzbetreibern kein zusätzliches Entgelt vorgesehen.

Parallel dazu sollen auch Grenzübergangspunkte und Importterminals in das System eingebunden werden. Damit soll eine Infrastruktur entstehen, die künftige Wasserstoffimporte aus den Küstenregionen mit den Verbrauchszentren im Süden und Westen verbindet.

Noch in diesem Jahr wollen die Kernnetzbetreiber die ersten konkreten Kapazitätsangaben und den Mustervertrag veröffentlichen. Die geplanten Reservierungsmöglichkeiten sollen zunächst den Zeitraum 2026 bis 2030 abdecken und in den Folgejahren erweitert werden. Bestehende Verträge zwischen Netznutzern und Netzbetreibern bleiben davon unberührt, heißt es.

Bundesregierung plant Strategie für CO2-Entnahme aus der Luft

Das Reichstagsgebäude in Berlin. Quelle: Fotolia / JFL Photography

POLITIK. Die Bundesregierung plant eine Strategie für CO2-Entnahme und Speicherung. Sie soll den Beitrag technischer Senken zur Erreichung der Klimaziele festlegen.

Die Bundesregierung erarbeitet eine „Langfriststrategie Negativemissionen“, um Verfahren zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und dessen dauerhafte Speicherung zu regeln. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Diese Strategie bilde die Grundlage für die Festlegung des Beitrags technischer Senken gemäß Paragraf 3b des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG).

Mit dem im Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf zur Novellierung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes sollten zudem der leitungsgebundene Transport und die dauerhafte Speicherung von Kohlendioxid ermöglicht werden. Bislang habe es an einem „rechtssicheren Rahmen zum Bau von Kohlendioxidleitungen und Speichern für den kommerziellen Einsatz“ gemangelt, schreibt die Bundesregierung. Nicht erlaubt werden solle damit jedoch der Transport und die Speicherung von CO2, das aus der Kohleverbrennung stammt.

Haftung und Sicherheitsvorgaben

Für die Sicherheit der Speicher soll künftig der Betreiber haften. Im Falle einer Leckage muss dieser Zertifikate im EU-Emissionshandel in Höhe der ausgetretenen CO2-Menge abgeben. Zudem sollen Betreiber verpflichtet werden, eine Deckungssumme für eventuelle Schäden vorzuhalten und deren Nachweis zu führen.

Die Linksfraktion hatte die Bundesregierung gefragt, ob die 2024 angekündigte Langfriststrategie zu Negativemissionen weiterverfolgt werde. Ziel sei es, verbindliche Zielwerte für CO2-Entnahmen in den Jahren 2035, 2040 und 2045 festzulegen. Auch nach einem rechtlichen Rahmen für Abscheidung, Nutzung und Langzeitspeicherung von CO2 sowie zur Haftung hatte die Fraktion gefragt. Die Antwort der Bundesregierung zeigt, dass die Vorarbeiten an der Strategie laufen – konkrete Zielzahlen stehen aber noch aus.

Bundesumweltministerium schließt Umstrukturierung ab

Quelle: BMUKN

POLITIK. Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat die organisatorische Neuaufstellung unter der neuen Regierung abgeschlossen.

Die schwarz-rote Regierungskoalition hatte zuvor eine Neuausrichtung des Bundesumweltministeriums beschlossen. Die größte Veränderung ist dabei, dass die nationale und internationale Klimaschutzpolitik vom Bundesministerium für Wirtschaft zurück ins Umweltministerium wandert. Zudem wurden dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), wie die Behörde offiziell heißt, noch weitere Aufgaben zugeordnet, etwa in der Kreislaufwirtschaft.

„Der Klimaschutz wird wieder in seiner gesamten Bandbreite vom Bundesumweltministerium verantwortet“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu zählen wieder die Verhandlungen bei den internationalen Klimakonferenzen. Themen wie der Umgang mit Wäldern, Mooren und Böden gehören ebenso dazu und fallen in den Hoheitsbereich des Ministeriums.

„Das Thema Kreislaufwirtschaft wird aufgewertet, mit dem Ziel, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger zu machen“, so das Ministerium. Hierfür stünden in den kommenden Jahren rund 260 Millionen Euro bereit. Mit den Mitteln plant das Umweltministerium unter anderem, die rohstoffsparsame und recyclingfreundliche Gestaltung von Produktionsverfahren und Produkten zu unterstützen.

Die Abteilung „Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz“ wurde neu strukturiert und an die veränderten Themenschwerpunkte angepasst. Die Relevanz der nuklearen Sicherheit bleibe aktuell − national wie international. Zu den zentralen Themen des Ministeriums zählen weiterhin der Schutz der Gewässer, Meere und die Wasserwirtschaft.

„Das Bundesumweltministerium wird umwelt- und klimapolitische Zukunftsthemen wieder aus einer Hand gestalten“, kommentierte Minister Carsten Schneider (SPD) die Umstrukturierungen in seinem Haus. Umwelt- und Klimaschutz böten enorme Chancen. „Anstatt uns in Kulturkämpfen zu verzetteln, sollten wir diese Chancen konsequent nutzen. Darauf richte ich das Bundesumweltministerium mit seinen neuen Schwerpunkten gezielt aus.“

Ein Organigramm des BMUKN mit allen Abteilungen und Referaten samt Verantwortlichen steht dort als PDF zum Herunterladen bereit.

BVES fordert Nachbesserungen an EnWG-Novelle

Quelle: Fotolia / Rawpixel

VERBÄNDE. Der Speicherverband BVES warnt vor einer drohenden Flexibilitätslücke. Die EnWG-Novelle bleibe hinter den Anforderungen für den Ausbau von Energiespeichern zurück.

Die geplante Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) weist nach Einschätzung des Bundesverbands Energiespeicher Systeme (BVES) Defizite auf. Trotz geplanter Fortschritte im Gesetzgebungsverfahren bleibe der dringend notwendige regulatorische Rahmen für den Ausbau von Energiespeichern unzureichend. In der Sachverständigenanhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie forderte der Verband Nachbesserungen, um Investitionshemmnisse zu beseitigen und Verfahren zu beschleunigen.

„Die Branche plant, in den kommenden zehn Jahren über 200 Milliarden Euro privatwirtschaftlich – ohne Subventionen oder Zuschüsse – in Energiespeicher für die Systemstabilität zu investieren“, erklärte Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES. „Mit diesen Investitionen entsteht eine neue Säule, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt und gleichzeitig unsere Position als Technologie- und Innovationsstandort in Europa wieder festigen kann.“ Derzeit stagnierten jedoch viele Projekte, nicht aufgrund fehlender Finanzierung, sondern wegen langwieriger Genehmigungen, uneinheitlicher Vorschriften und überlasteter Netzanschlussverfahren.

Regulatorische Hürden bremsen Speicherprojekte

Nach Ansicht des BVES drohe eine strukturelle Flexibilitätslücke, die den Umbau des Energiesystems behindere. Der Verband kritisiert insbesondere das Fehlen eines modernen, digitalen Netzanschlussverfahrens. Er fordert verbindliche Fristen für Netzbetreiber, mehr Transparenz über verfügbare Kapazitäten und ein digitales Plattformmodell mit Reservierungsmechanismus. Diese Instrumente sollen Planungs- und Investitionssicherheit für Betreiber schaffen.

Zudem fordert der Verband eine bundeseinheitliche baurechtliche Privilegierung von Speichern in Paragraf 35 des Baugesetzbuches. Zwar erkenne die EnWG-Novelle Energiespeicher als „überragendes öffentliches Interesse“ an, in der Praxis bleibe dieser Status jedoch ohne rechtliche Entsprechung wirkungslos. Eine solche Regelung würde laut BVES Genehmigungsprozesse vereinfachen und kommunale Behörden entlasten.

Ein weiterer Punkt betrifft die Integration von Speichern an bestehenden und neuen Erneuerbaren-Anlagen. Der BVES plädiert für eine Präzisierung des Paragraf 118 Abs. 6 EnWG, um die rechtssichere Nutzung gespeicherter Energie zu ermöglichen. So ließe sich Flexibilität direkt an der Quelle schaffen, Abregelungen vermeiden und die Markteffizienz erhöhen.

Windelen appellierte an den Gesetzgeber, das Vertrauen der Branche durch klare Regelungen zu stärken. Der Hochlauf der Speichertechnologien sei entscheidend, um Preisstabilität, Versorgungssicherheit und Systemeffizienz zu gewährleisten. Die EnWG-Novelle biete die Chance, dafür die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen – werde diese jedoch nicht genutzt, drohten Verzögerungen bei der Transformation des Energiesystems.

Quelle: Davina Spohn

Zwei Berichte, eine Erkenntnis

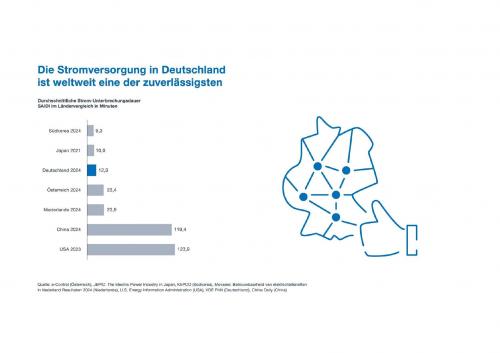

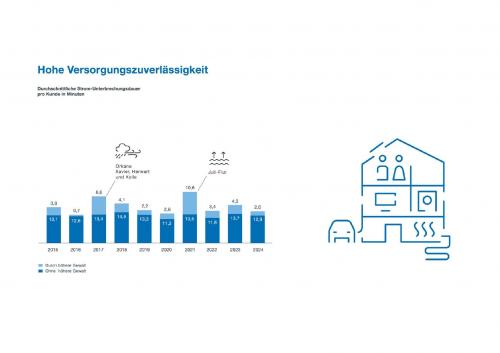

STROMNETZ. Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE und die Bundesnetzagentur veröffentlichen jährlich eine Strom-Versorgungsstatistik. Für 2024 fallen sie erneut gut aus.

Mit drei Stellen hinter dem Komma muss das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE die Kennzahl angeben, mit der sich die Versorgungssicherheit auf den Punkt bringen lässt. Denn nur so lässt sich eine Abweichung vom Idealwert feststellen.

Die Netzspezialisten weisen darauf hin, dass Wetterereignisse auf die Versorgung einen wesentlichen Einfluss haben können. Im Jahr 2017 haben beispielsweise Orkane die Statistik durcheinandergewirbelt, während sich die heftigen Regenfälle in Mitteleuropa und die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 in der bundesweiten Netzstatistik niedergeschlagen haben. Da es im Jahr 2024 relativ wenige extreme Wetterlagen gegeben habe, falle auch der Anteil der Versorgungsunterbrechungen, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, relativ gering aus. „Im vergangenen Jahr war jeder Haushalt im Durchschnitt somit zu rund 99,998 Prozent mit Strom versorgt“, schreibt das Forum daher auf seiner Internetseite.

Grundlage der VDE-FNN-Statistik ist nach Angaben des Verbands die auf freiwilliger Basis erfolgte Datenerfassung von rund 75 Prozent der gesamten Stromkreislängen. Die Störungsstatistik wird jedes Jahr im Herbst veröffentlicht und gilt als Maßstab für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Deutschland. In einer Mitteilung vorab hat das Forum die wesentlichen Zahlen Mitte Oktober veröffentlicht und einen detaillierten Bericht für den November angekündigt.

Die durchschnittliche Unterbrechungsdauer der Stromversorgung lag 2024 demnach im bundesweiten Durchschnitt bei 12,9 Minuten pro Kunde (2023: 13,7 Minuten). Dennoch seien rund 2 Minuten davon auf lokale Wetterereignisse, wie etwa das Hochwasser in Süddeutschland oder die Sturmtiefs Helma, Jitka und Katrin zurückzuführen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien haben keinen „spürbaren Einfluss“ auf die Versorgungsqualität im vergangenen Jahr gehabt, heißt es weiter. Dies sei auch den Netzbetreibern zu verdanken, „die mit großem Aufwand Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemsicherheit leisten“.

Durchschnittlich nur alle dreieinhalb Jahre von Stromausfall betroffen

In seiner Statistik weist das Forum ebenfalls die Häufigkeit der Unterbrechungen durch Störungen pro Kunde aus. Im vergangenen Jahr lag der Wert demnach bei durchschnittlich 0,28 Unterbrechungen pro Kunde. Die Ereignisse, die als höhere Gewalt einzustufen sind, seien dabei schon berücksichtigt. Für 2023 stehen 0,34 Unterbrechungen pro Kunde zu Buche. „Anders ausgedrückt: Jeder Kunde ist durchschnittlich nur alle dreieinhalb Jahre von einer Stromunterbrechung betroffen“, heißt es von Seiten des FNN.

|

| Durchschnittliche Strom-Unterbrechungsdauer pro Kunde in Minuten (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: VDE / FNN |

Neben Störungen lassen sich Versorgungsunterbrechungen auch auf geplante Abschaltungen zurückführen. Von diesen werden die Kunden allerdings nicht überrascht – zumindest nicht im Normalfall. Folglich können sie sich entsprechend darauf einstellen. Laut FNN waren es im vergangenen Jahr auch lediglich sechs Minuten pro Kunde im Durchschnitt und damit etwa so lange wie im Jahr zuvor. Für die Spezialisten des VDE ist dies durchaus bemerkenswert, da zunehmend ins Netz investiert und entsprechend viel am Netz gebaut werde. Folglich hätte man durchaus längere Abschaltzeiten vermuten können.

VDE FNN als technischer Regelsetzer für die deutschen Stromnetze legt außerdem Jahr für Jahr sein Augenmerk auf kurzschlussartige Fehler. Für 2024 liege die Anzahl mit 1,76 Fehler pro 100 Kilometer Leitungslänge in der Mittelspannung „im Rahmen der üblichen zufallsbedingten Schwankungsbreite“. In der Hoch- und Höchstspannung wurden 4,71 Fehler pro 100 Kilometer ermittelt. Die Leidtragenden dabei seien vor allem Industrie und Gewerbe mit Geräten und Anlagen, die selbst auf sehr kurzzeitige Spannungseinbrüche hochempfindlich reagieren.

Im Vergleich zu 2023 sei 2024 der Anteil kurzschlussartiger Fehler auf der Hoch- und Höchstspannungsebene etwas angestiegen, während auf der Mittelspannungsebene ein Rückgang zu verzeichnen sei.

Im internationalen Vergleich, so betont der FNN-Bericht, nehme Deutschland weiterhin einen Spitzenplatz ein, was sich am SAIDI-Index ablesen lasse. Dieser System Average Interruption Duration Index ist die Grundlage für die jährliche Berichterstattung der Bundesnetzagentur. Allerdings werden dafür nur Stromunterbrechungen berücksichtigt, die länger als drei Minuten dauern und nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Der aktuelle SAIDI-Wert für Deutschland im Jahr 2024 beträgt laut Bundesnetzagentur 11,7 Minuten und gibt also an, wie lange Kunden im Durchschnitt im vergangenen Jahr von Stromausfällen betroffen waren.

Industrie kann fast Hälfte ihres Energiebedarfs sparen

Quelle: Fotolia / Andrei Merkulov

EFFIZIENZSTUDIE. Mit gezielten Effizienzmaßnahmen kann die Industrie ihren Energieverbrauch deutlich senken. Eine neue Studie zeigt, wo die größten Potenziale liegen − und was noch fehlt.

Die deutsche Industrie kann ihren Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent reduzieren und dadurch jährlich rund 29 Milliarden Euro einsparen. Das zeigt eine Kurzstudie der Hochschule Niederrhein. Sie wurde im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH), des Umweltinstituts München und von Bellona Deutschland erstellt. Laut der Untersuchung entstehen die größten Effizienzpotenziale in der Prozesswärme, also bei der Energie, die für das Erhitzen, Schmelzen oder Trocknen von Materialien benötigt wird.

Die Forschenden der Hochschule Niederrhein bewerten in ihrer Studie die volks- und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Effizienzmaßnahmen in der Industrie. Demnach könnten Investitionen in Höhe von 104 Milliarden Euro dazu führen, dass sich die Energiekosten der Industrie langfristig um 29 Milliarden Euro pro Jahr verringern. Über eine Laufzeit von 20 Jahren summiert sich das auf etwa 280 Milliarden Euro − nahezu das Dreifache der Investitionskosten.

Obwohl sich viele Maßnahmen betriebswirtschaftlich rechnen, bleiben sie laut der fünf Studienautoren oft ungenutzt. Als Gründe führen sie fehlende Investitionsmittel an. Dazu kommen Personalknappheit und der Wunsch nach sehr kurzen Amortisationszeiten. Dabei zeigen die Berechnungen der Hochschule Niederrhein, dass sich die meisten Effizienztechnologien innerhalb weniger Jahre rentieren würden. Vor allem bei der Prozesswärme seien erhebliche Einsparungen möglich, wenn Betriebe stärker auf Elektrifizierung und Wärmepumpen setzen.

Effizienz als politischer Auftrag

Für die DUH ist Energieeffizienz ein entscheidender Baustein der Energiewende. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner bezeichnet sie in einer Mitteilung seiner Organisation als „schlafenden Riesen“: Sowohl in der Stahlproduktion als auch in der Lebensmittelverarbeitung gebe es enorme Möglichkeiten, die bisher ungenutzt blieben. Damit Unternehmen investierten, brauche es aber klare politische Vorgaben und eine verlässliche Förderung.

Georg Kobiela von Bellona Deutschland sieht die Potenziale der Energieeffizienz als „zentralen Hebel“, um die Energiewende kosteneffizienter zu gestalten. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung würden Druck aus dem Energiesystem nehmen und die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Staat zugleich erhöhen.

Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München betont den Klimanutzen: Die Industrie sei für mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich als jeder andere Sektor. Nur wenn sie das Potenzial zur Energieeinsparung konsequent nutze, reiche der erneuerbare Strom bis 2045 aus, um die Energiewende vollständig umzusetzen.

Forderung nach verbindlichen Rahmenbedingungen

Die Studie empfiehlt, bestehende Hemmnisse abzubauen − etwa durch gezielte Förderprogramme, steuerliche Anreize und klare regulatorische Vorgaben. Die DUH ergänzt, die Bundesregierung müsse das Thema stärker in die industriepolitische Gesamtstrategie integrieren, um die Klimaziele und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Ein breiter Rollout von Effizienztechnologien könne nicht nur Energie sparen, sondern auch Abhängigkeiten von Energieimporten verringern und die Stromnachfrage planbarer machen.

Die 32-seitige Kurzstudie „Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Bewertung der Energieeffizienz in der Industrie“ ist über die Internetseite der DUH downloadbar.

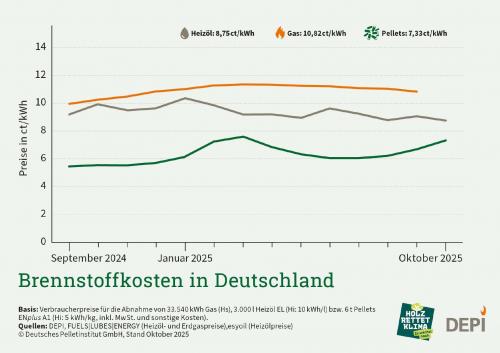

Der Herbst schlägt auf die Pelletpreise

Quelle: Fotolia / tchara

HOLZ. Laut jüngsten Zahlen des Deutschen Pelletinstituts zeigen diese einen saisonbedingten Anstieg der Preise für Holzpellets.

Im Oktober ist der Holzpelletpreis auf einen Durchschnitt von 366,25 Euro bei 6 Tonnen Abnahmemenge gestiegen. Das sind 9,3 Prozent mehr als im Vormonat. „Erfahrungsgemäß steigt der Preis mit Beginn der Heizperiode“, teilte das Deutsche Pelletinstituts (Depi) mit.

Allerdings sei es eher die Ausnahme, dass private Pelletkunden während der Heizsaison nachkaufen. In außergewöhnlich kalten Wintern könne es schon einmal vorkommen, dass eine weitere Lagerfüllung zu „weniger attraktiven Preisen“ notwendig wird.

Die kWh Wärme aus Pellets kostet zum aktuellen Zeitpunkt 7,33 Cent, so das Depi in seiner regelmäßigen Übersicht zu den Pelletpreisen. „Im Vergleich zu Erdgas liegt der Preisvorteil bei rund 32 Prozent. Zu Heizöl beträgt der Preisvorteil aktuell 16,3 Prozent“, heißt es dazu.

Regional zeigen sich im Oktober die gewohnten Preisunterschiede: In Nord- und Ostdeutschland kosten Pellets 372,25 Euro pro Tonne, in Süddeutschland 367,90 Euro und in Mitteldeutschland 362,06 Euro. Das bezieht sich jeweils auf eine Abnahmemenge von sechs Tonnen.

Bei größeren Bestellmengen von 26 Tonnen werden im Oktober folgende Durchschnittspreise erreicht: 359,27 Euro je Tonne in Nord- und Ostdeutschland, 351,96 Euro in Süddeutschland und 343,69 Euro in Mitteldeutschland. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Der Depi-Pelletpreis wird seit 2011 monatlich veröffentlicht. Er bezieht sich auf Pellets der Qualitätsklasse „ENplus A1“ und berücksichtigt die Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern inklusive Mehrwertsteuer. Er soll einen bundesweiten Referenzwert für Endverbraucher und Energieversorger bilden, so das Deutsche Pelletinstitut.

Milliarden für Braunkohle-Strukturwandel könnten verfallen

Quelle: Shutterstock / Lightspring

KLIMASCHUTZ. Milliarden Euro für neue Jobs und Projekte im Rheinischen Revier drohen ungenutzt zu bleiben. Nur ein Bruchteil der Mittel wurde bisher bewilligt.

Die SPD-Opposition warnt vor einem Verfall von Landesmitteln in Milliardenhöhe, die eigentlich für Projekte des Strukturwandels im rheinischen Braunkohlerevier zur Verfügung stehen. „Geld ist zur Verfügung, aber es scheitert daran, dass es an der Umsetzung noch an vielen Stellen massiv hapert“, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Lena Teschlade in Düsseldorf.

In der von 2020 bis Ende 2026 laufenden ersten Förderperiode stehen gut zwei Milliarden Euro für Transformationsprojekte zur Verfügung. Jedoch seien davon mit Stand Ende August erst 422 Millionen Euro − also etwa ein Fünftel − bewilligt worden, sagte Teschlade. Tatsächlich abgeflossen seien davon etwa 54 Millionen Euro.

Gelder, die nicht innerhalb einer Förderperiode bewilligt würden, drohten für das rheinische Revier zu verfallen. Die Landesregierung habe das Tempo zwar etwas gesteigert, sage Teschlade. Aber es sei „eher unrealistisch“, dass die restlichen Mittel der ersten Förderperiode noch rechtzeitig bewilligt würden.

Milliarden vom Bund für den Strukturwandel

Der Strukturwandel in der rheinischen Braunkohleregion wird vom Bund mit insgesamt fast 15 Milliarden Euro gefördert. Davon sollen gut fünf Milliarden Euro in drei Förderperioden bis 2038 vom Land NRW verteilt werden. Innerhalb dieses Zeitraums müssen die Mittel bewilligt sein. Für die konkrete Auszahlung bleiben nach der Bewilligung eines Projekts noch drei Jahre Zeit.

Bei den vom Bund verantworteten gut 9,6 Milliarden Euro sieht die Bewilligungsquote laut Teschlade etwas besser aus. Hier wurden laut einem Bericht des NRW-Wirtschaftsministeriums für den Landtag bisher rund 1,83 Milliarden Euro bewilligt, von denen fast 500 Millionen abgeflossen sind. Für weitere fast 100 Projekte seien fast 3,5 Milliarden Euro eingeplant, heißt es in dem Bericht.

Aktuell weist die Budgetplanung über alle Förderzugänge und -perioden hinweg laut Bericht rund 2,3 Milliarden Euro nicht verplanter Strukturstärkungsmittel aus. Die Mittel des Bundes sind nicht in Förderperioden aufgeteilt. Sie müssen bis 2038 gebilligt und bis 2041 ausgezahlt sein.

Landesregierung will Verfall der Millionen verhindern

„Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung einen Verfall von Strukturstärkungsmitteln zu vermeiden“, heißt es in dem Bericht des Wirtschaftsministeriums. Daher sei eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen worden, um den Mittelabfluss zu beschleunigen.

Die SPD-Politikerin Teschlade kritisierte: „Aus unserer Sicht wird dem Strukturwandel im Ministerium nach wie vor nicht die notwendige Priorität eingeräumt.“ Die SPD fordere seit langem einen Revier-Beauftragten, der sich konkret um die Projekte kümmere und sie vorantreibe. Das Geld fließe zudem auch in Projekte, „die nichts mehr mit Arbeitsplätzen zu tun haben“, so Teschlade.

Für das rheinische Revier hatten sich die schwarz-grüne Landesregierung und der Energiekonzern RWE auf einen um acht Jahre auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg geeinigt. In der Braunkohleregion Lausitz in Brandenburg, wo es beim Kohleausstieg bis 2038 bleibt, ist die Lage anders. Von den dort vorgesehenen 10,3 Milliarden Euro sind nach Angaben der Landesregierung bereits 8,7 Milliarden bewilligt. Konkret bewilligt waren in der Lausitz nach SPD-Angaben bis April fast sechs Milliarden Euro.

Bayern holt bei Windenergie auf

Quelle: Fotolia / saschi79

WINDKRAFT ONSHORE. In sechs Monaten mehr als im ganzen vergangenen Jahr: Die in Bayern bis Ende Juli genehmigte Windkraftleistung summiert sich auf 599 MW.

Solche Töne aus der Branche sind im weiß-blauen Freistaat neu: „Bei der Windenergie in Bayern tut sich endlich was“, resümiert der BWE-Landesverband auf seiner jüngsten Hauptversammlung. Nach Jahren der Blockade habe sich endlich eine Trendwende eingestellt. Eine Wende, die der Verband an Zahlen festmacht.

Das Zuschlagsvolumen, das bei der vergangenen Ausschreibungsrunde auf Bayern entfiel, beträgt 272 MW. Die im ersten Halbjahr neu genehmigte Leistung beziffert der Verband auf 599 MW. Und etliche Projekte stecken noch in der Pipeline. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 559 MW genehmigt.

Zum Selbstläufer hat sich der Ausbau indes noch nicht entwickelt. Der Trend müsste sich verfestigen, wofür politischer Rückenwind auch aus Berlin entscheidend sei, betont der BWE Bayern.

Die Arbeit des BWE Bayern zeige Wirkung und habe für viele Probleme Lösungen herbeigeführt, sagt Landesvorsitzende Bernd Wust. Als Beispiel nennt er die Abschaffung von Vorgaben für Abstandsflächen oder den Gesetzentwurf für die Beteiligung von Bürgern und Kommunen. Auch beim Wasserschutz habe man Einigungen erzielen können.

„Unsere Branche ist bereit, die Trendwende fort- und neue Projekte umzusetzen“, sagt Wust. Berlin müsse jetzt ein klares Zeichen setzen, „dass es der Bundespolitik mit der Windenergie im Süden ernst ist“. Konkret geht es Wust um das 2-Prozent-Flächenziel und das Referenzertragsmodell. Beide Instrumente seien essenziell, „um Anlagen gleichmäßig in Deutschland zu verteilen und damit etwa auch Netze besser auszulasten“. Gerade im industriell geprägten Bayern sei die Verfügbarkeit von günstigem und sauberem Strom entscheidend.

Quelle: Shutterstock / Smile Fight

Ulmer Projekt testet Stromrückspeisung aus E-Autos

ELEKTROFAHRZEUGE. In Ulm erforschen Wissenschaftler, wie E-Autos Strom ins Netz oder Haus zurückspeisen können. Der Test soll zeigen, ob die Technik den Strombetrieb wirklich stabiler macht.

Die Technische Hochschule Ulm (THU) hat den Startschuss für das Forschungsprojekt „InterBDL“ gegeben. Der Name steht für „Interoperables Management für Bidirektionales Laden für den optimierten, resilienten Strombetrieb mit innovativen Geschäftsmodellen“. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 7 Millionen Euro geförderte Vorhaben erforscht, wie Elektrofahrzeuge Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch wieder abgeben können − ins Netz oder ins eigene Haus. Ziel ist es, das Potenzial der Technik für die Energiewende und eine stabilere Stromversorgung zu bewerten.

Zehn Beschäftigte der Hochschule testen bis Mitte kommenden Jahres, wie alltagstauglich bidirektionales Laden ist. Dafür stellt die THU verschiedene E-Fahrzeugmodelle und passende Ladeinfrastruktur bereit. Die Forschenden wollen herausfinden, welche Standards nötig sind, um Systeme unterschiedlicher Hersteller kompatibel zu machen und wie sich Ladeprozesse intelligent steuern lassen.

Die Forschenden testen auch die Konzepte Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home, bei denen Strom aus der Fahrzeugbatterie ins öffentliche Netz oder den Haushalt zurückfließt. So lässt sich etwa tagsüber in einer PV-Anlage erzeugter Solarstrom im Auto speichern und später nutzen, sobald die Sonne nicht mehr scheint. Der Feldtest soll, wie es seitens der THU weiter heißt, die gesamte Wirkkette abbilden: von Fahrzeugen über Ladeinfrastruktur bis hin zu Energiemanagement und Geschäftsmodellen.

Hürden bei der Technologieeinführung

Die Einführung der Technologie steht jedoch noch vor Hürden. Laut einer Mitteilung des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) müssten Autohersteller die Rückspeisefunktion der Fahrzeugbatterie freigeben und Netzbetreiber die Integration ins Netz erlauben. Auch rechtliche Rahmenbedingungen fehlten. Zudem kosteten die nötigen bidirektionalen Wallboxen mit rund 7.000 Euro derzeit noch viel. Sie müssten mit Fahrzeugen und Energiemanagementsystemen kommunizieren, damit das Auto morgens nicht leer ist.

Das Projekt läuft bis August 2026. Erste Ergebnisse aus den Alltagstests sollen bereits im kommenden Jahr zeigen, ob das bidirektionale Laden auch wirtschaftlich und ökologisch überzeugt.

Kleinwasserkraft muss weiter kämpfen

Quelle: Pixabay / Fabien

ÖSTERREICH. Einfach ist die Lage der Branche nicht, betont ihr neuer Präsident Hannes Taubinger. Aber deren Arbeit gehe weiter – trotz Hürden, die durch neue Gesetze noch höher werden könnten.

„Wir werden weiter kämpfen müssen. Es wird uns nichts erspart bleiben, aber wir setzen unsere Arbeit fort“, kommentiert der neue Präsident des Verbands Kleinwasserkraft Österreich, Hannes Taubinger, im Gespräch mit der Redaktion die Lage seiner Mitglieder. Taubinger löste bei der am 17. Oktober endenden zweitägigen Jahreskonferenz des Verbands Christoph Wagner ab, der diesen 18 Jahre lang geleitet hatte. In Österreich bestehen rund 4.000 Kleinwasserkraftwerke mit einer Einzelleistung von maximal 10 MW. Sie erzeugen jährlich rund 6,5 Milliarden kWh, was etwa 10 Prozent des Gesamtbedarfs entspricht. Rechnerisch lassen sich damit rund 1,7 der vier Millionen österreichischen Haushalte versorgen.

Taubinger selbst betreibt über sein Familienunternehmen, die Anton-Kittel-Mühle GmbH mit Sitz in Plaika etwa 40 Kilometer westlich der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten, 19 Kleinwasserkraftwerke mit rund 9 MW Gesamtleistung in vier der neun österreichischen Bundesländer, Windkraftanlagen mit etwa 35 MW sowie zwei lokale Stromnetze in Niederösterreich und in Osttirol. „Ich bin schon ziemlich dick im Geschäft“, scherzt der 49-Jährige, der im Zuge seiner Karriere unter anderem für die Regulierungsbehörde E-Control tätig war. Und das gilt nicht nur für die Kleinwasserkraft: Die Kittel-Mühle ist mit 190 Tonnen Mehlerzeugung pro Tag eine der größten Getreidemühlen in Österreich.

Neue Gesetze, neue Hürden

Als wichtigste Herausforderungen für die Kleinwasserkraft erachtet Taubinger die anstehenden Änderungen des Rechtsrahmens, insbesondere die Beschlüsse des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) sowie des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG). Hinsichtlich des ElWG stört ihn wie sämtliche Erzeuger elektrischer Energie insbesondere die geplante Einführung des Netznutzungsentgelts für die Stromproduzenten. Argumentiert die E-Control, das Entgelt werde voraussichtlich nur wenige Cent/kWh ausmachen, ist dies laut Taubinger bei Strompreisen von etwa 7 Cent/kWh ein schwacher Trost: „Für manche Anlagen kann das wirtschaftlich fatal sein.“

|

| Hannes Taubinger, der neue Präsident von Kleinwasserkraft Österreich Quelle: Philipp Haumer |

Wenig sinnvoll sei auch die Einführung eines Strom-Sozialtarifs für einkommensschwache Haushalte. Selbstverständlich müssten Bedürftige unterstützt werden, betont Taubinger: „Aber ich halte es nicht für besonders hilfreich, das Elektrizitätsrecht mit vielen anderen Themen zu belasten.“ Auch habe die Regierung angekündigt, für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen, gleichzeitig aber die Einführung des ElWG und des EABG sowie eine weitere Novellierung des seit 2021 in Kraft befindlichen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) in Aussicht gestellt: „Alles wird neu, und alles soll besser werden. Das ist doch schwer zu glauben.“

Keine Beschleunigungsgebiete

Auch das EABG, das vor allem der Umsetzung der „Erneuerbaren-Richtlinie“ (RED III) der EU in Österreich dient, bringt Taubinger zufolge keineswegs nur Verbesserungen für die Kleinwasserkraft mit sich. Unter anderem verpflichtet die RED III die Mitgliedsstaaten der EU, sogenannte „Beschleunigungsgebiete“ für den Ausbau der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien auszuweisen. Für die Kleinwasserkraft soll es derartige Gebiete in Österreich aber nicht geben.

Zwar wäre es grundsätzlich möglich, Querbauwerke in den Flüssen, die dem Hochwasserschutz dienen, nachträglich mit Turbinen zur Stromerzeugung auszurüsten, und so quasi indirekt zu einer Art von „Beschleunigungsgebieten“ zu kommen. Doch das stößt auf Hindernisse, berichtet Taubingers Vorgänger Wagner, der auch als Planer tätig ist: Immer bezeichneten Sachverständige Vorhaben sinngemäß als nicht oder nur mit Auflagen umsetzbar, die ihre Rentabilität mehr oder minder schwer beeinträchtigen.

Mehr und mehr zum Problem werden auch die Vorgaben hinsichtlich des Restwassers, das nicht zur Stromproduktion genutzt werden kann, berichtet Taubinger: Die Änderungen im Abflussverhalten der Flüsse durch den Klimawandel würden nicht ausreichend berücksichtigt: „Wir haben Zeiten, in denen bei manchen Gewässern nicht einmal mehr jene Menge zufließt, die uns als Restwasser vorgeschrieben wird.“ Es sei daher dringend nötig, die entsprechenden Kennzahlen zu überarbeiten.

Dauerthema Bürokratie

Ein Dauerthema wird die Branche weiterhin beschäftigen, ergänzt Wagner: „Das ist die Bürokratie, deren Eindämmung mir in den zwei Jahrzehnten meiner Präsidentschaft leider nicht gelungen ist.“ Vor etwa 30 Jahren habe er einen Genehmigungsbescheid für ein Wasserkraftwerk erhalten, der 16 Auflagen enthielt: „Schon das war fast unmöglich zu bewältigen.“ Heute beinhalte ein solcher Bescheid bisweilen etwa 140 Auflagen – aller Lippenbekenntnisse der Politik bezüglich Bürokratieabbau zum Trotz.

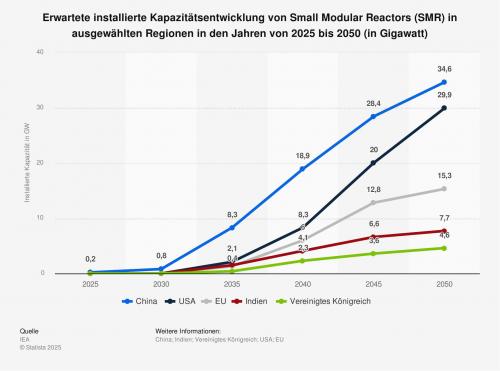

Erwartete weltweite Leistung von Small Modular Reactors (SMR) bis 2050

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Bis zum Jahr 2050 soll China Prognosen zufolge Small Modular Reactors (SMR) mit einer installierten Kapazität von knapp 35 Gigawatt besitzen. In der EU werden SMR mit einer Kapazität von rund 15 Gigawatt erwartet. SMR sind kleine, vorgefertigte Kernspaltungsreaktoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Kernkraftwerken mehr Flexibilität und Vielseitigkeit bieten sollen.

Gaskraftwerk Stuttgart-Münster kommerziell in Betrieb. Quelle: EnBW

EnBW nimmt Fuel-Switch-Kraftwerk in den kommerziellen Betrieb

GAS. Zum Start der Heizperiode nimmt das neue wasserstofffähige Gaskraftwerk der EnBW Energie Baden-Württemberg (EnBW) in Stuttgart-Münster seinen kommerziellen Betrieb auf.

Die EnBW hat am Standort Stuttgart-Münster eines der „ersten wasserstofffähigen Gasturbinen-Kraftwerke in Deutschland“ in den kommerziellen Betrieb genommen, teilte der Versorger am 17. Oktober mit. Im April dieses Jahres wurde die Anlage feierlich in Betrieb genommen (wir berichteten). Sie lässt sich mit Erdgas und Wasserstoff befeuern. Die EnBW ersetzt mit dem neuen Kraftwerk drei Kohlekessel, die bisher Fernwärme produziert haben, wenn im Winter die Leistung der bestehenden Müllverbrennungsanlage dafür nicht ausgereicht hat.

Der Übergang in den kommerziellen Betrieb bedeutet, dass die Anlage beim Regierungspräsidium Stuttgart angemeldet wurde und in Kürze gemeinsam mit den Heizkraftwerken Stuttgart-Gaisburg und Altbach/Deizisau umgerechnet rund 28.500 Haushalte, 1.400 Firmen und 380 öffentliche Einrichtungen im Fernwärme-Verbund Mittlerer Neckar mit Fernwärme versorgen kann, teilte die EnBW dazu weiter mit. Zudem kann das Gaskraftwerk am Regelmarkt teilnehmen.

Das Unternehmen plant, dass ab Mitte der 2030er Jahre das Gaskraftwerk dann auch mit bis zu 100 Prozent CO2-armem Wasserstoff betrieben werden kann, sollte dieser dann ausreichend zur Verfügung stehen.

Kohleblock und die neue Fuel Switch-Anlage laufen noch im Parallelbetrieb

Das Gaskraftwerk umfasst eine Leistung von 124 MW Strom und 370 MW Wärmeleistung. Zudem erzeugt eine Großwärmepumpe bis zu 24 MW Fernwärme. Gemeinsam mit der bestehenden Müllverbrennungsanlage hat der Standort eine thermische Leistung von 450 MW. Bis zum Frühjahr 2026 laufen der Kohleblock und die neue Fuel Switch-Anlage noch im Parallelbetrieb. Danach wird Stuttgart vollständig kohlefrei sein. Der vollständige Rückbau des Kohleblocks sowie der heizölbetriebenen Gasturbinen des bisherigen Heizkraftwerks ist für Frühjahr 2026 vorgesehen, heißt es von der EnBW weiter.

„Mit dem Start des kommerziellen Betriebs können wir die Energieversorgung in Stuttgart zuverlässig sicherstellen. Gleichzeitig reduzieren wir den CO2-Ausstoß um rund 60 Prozent“, erklärt Guido Bauernfeind, Betriebsleiter des Kraftwerks Stuttgart-Münster. Zudem sei das wasserstofffähige Gaskraftwerk wichtig als Partner für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. „Denn die flexible Anlage kann schnell hochgefahren werden und auf Schwankungen im Stromnetz reagieren, wenn wetterbedingt nicht genug regenerativ erzeugter Strom im Netz ist.“

Nach dem Baustart Anfang 2023 nimmt nun das erste wasserstofffähige Gaskraftwerk der EnBW und damit eines der ersten in Deutschland in Stuttgart-Münster termingerecht den kommerziellen Betrieb auf. In Altbach/Deizisau und Heilbronn befinden sich zwei weitere wasserstofffähige Gaskraftwerke der EnBW im Bau.

Einem Stuttgarter Schnellladepark reicht das Niederspannungsnetz

Der Schnellladehub in Zuffenhausen ist in Betrieb. Quelle: Stadtwerke Stuttgart

ELEKTROMOBILITÄT. Teurer Anschluss vermieden: Die Stadtwerke Stuttgart haben einen Schnellladepark eröffnet, der nicht direkt mit dem Mittelspannungsnetz verbunden ist. Dem Land ist das Fördergeld wert.

Wer einen Schnellladepark errichtet, hat in der Regel Ausgaben für den Anschluss ans Mittelspannungsnetz einzukalkulieren. Das muss nicht sein, haben die Partnerunternehmen der Stadtwerke Stuttgart sich gedacht. Ihre Lösung im Stadtteil Zuffenhausen integriert Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagementsystem (EMS), die mit dem Niederspannungsnetz auskommen.

Zu dem Pilotprojekt im Ländle hat der Nürtinger Batterietechnik-Hersteller „ADS-TEC Energy“ den lokalen Speicher beigetragen. Das Lademanagement „vCharM“ stammt vom Stuttgarter Unternehmen Vector Informatik.

Die regionale Kooperation und das Konzept hielt das Land Baden-Württemberg für unterstützenswert, 140.000 Euro stellte das Verkehrsministerium zur Verfügung. Der Ressortverantwortliche Winfried Hermann (Grüne) kam auch zur offiziellen Eröffnung des Parks am 13. Oktober auf das Bahnhofsgelände der Deutschen Bahn, wo der öffentliche Park platzsparend entstanden ist.

Zur Verfügung stehen nun acht Ladepunkte, die im Maximalfall die Energie mit 300 kW Leistung an die strombetriebenen Autos weitergeben. Der Speicher soll in Phasen von Stromüberschuss Energie aus dem Netz nehmen. Das Lademanagement sorge laut Peter Guse, Manager bei Vector Informatik, für die zeitliche Entkopplung von Ladeverbrauch und Stromerzeugung. Das entlaste die Stromnetze, die für das Laden von immer mehr E-Autos noch nicht ausgelegt seien.

Am Bahnhof Zuffenhausen haben die Stadtwerke Stuttgart weitere Pläne. Im Jahr 2026 wollen sie weg von starren Tarifen und das Laden zu dynamischen Preisen ermöglichen. Dafür greift der flexible Batteriespeicher zuvor auf Strom aus dem Netz zu, wenn der Strompreis niedrig ist. Dazu will der Versorger Solartechnik in den Ladehub integrieren. Schließlich soll der Speicher auch bidirektional zum Einsatz kommen, also bei Bedarf Strom zurück ins Netz geben.

Im Einklang mit den Klimazielen der Kommune wollen die Stadtwerke bis 2035 insgesamt 14.000 Ladepunkte in der Landeshauptstadt errichten. 2.000 davon sollen schnelles Laden ermöglichen. Aktuell kommt der Versorger auf 46 Schnell- und 1.678 Normallladepunkte.

Bei Hamburg erprobt Lichtblick ein Ladeangebot für Dienstwagen

Derweil meldet auch der Hamburger Ökostromerzeuger Lichtblick eine Neuerung in seinem Elektromobilitätsportfolio. Der erste Standort des eigenen Schnellladenetzes „QuickCharge“ ist an einem Famila-Supermarkt der Bartels-Langness-Gruppe in Betrieb gegangen. Er befindet sich in Reinbek und damit im Süden Schleswig-Holsteins vor den Toren Hamburgs.

Auch hier bieten die drei Säulen eine Ladeleistung von bis zu 300 kW an. Besonderer Aspekt ist dabei ein Pilotprojekt für das so genannte Durchleitungsmodell für Unternehmen. Wenn ab dem kommenden Jahr Dienstwagen in Reinbek vorfahren und Strom tanken, rechnet Lichtblick den Tarif des jeweiligen Unternehmens ab und schlägt für sich lediglich eine „Infrastrukturabgabe“ auf.

VNG-Tochter kauft Biogasanlagen-Portfolio an fünf Standorten

Biomethanaufbereitungsanlage am Standort Dargun wechselt den Besitzer. Quelle: BALANCE

UNTERNEHMEN. Die „BALANCE Erneuerbare Energien GmbH“ hat zehn Biogas-Anlagen von der Firma Deutsche Bioenergie Verbinder GmbH (DBV) erworben.

Die Balance Erneuerbare Energien GmbH, ein Tochterunternehmen der Leipziger VNG AG und des Infrastrukturinvestors CVC DIF, hat ein Anlagenportfolio von der Deutschen Bioenergie Verbinder GmbH (DBV) erworben, teilte Balance am 17. Oktober mit. Durch den Zukauft steigt die Gesamtleistung der VNG-Tochter um rund 23 Prozent von derzeit rund 199 MW auf rund 245 MW Feuerungswärmeleistung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Das Portfolio umfasst zehn Anlagen an fünf Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Am Standort Dargun (Mecklenburg-Vorpommern) befindet sich eine große Biomethanaufbereitungsanlage mit einer 15 MW Feuerungswärmeleistung (MWFWL). An den vier weiteren Standorten in Wiesenburg sowie Reppinichen (beide in Brandenburg), Jessen (Sachsen-Anhalt) und Zittau (Sachsen) werden Biogas-Verstromungsanlagen mit insgesamt rund 31 MWFWL betrieben.

Balance betreibt Biogasanlagen in Nord- und Ostdeutschland − mit dem Zukauf künftig an mehr als 40 Standorten. „Die räumliche Nähe zu unseren bisherigen Standorten ermöglicht eine effiziente Integration in den operativen Betrieb. Dadurch ergeben sich vielfältige Vorteile, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und der Substratbeschaffung im regionalen Umfeld“, erläutert Balance-Geschäftsführer Volker Klinkert.

Im August dieses Jahres hatten sich der Leipziger Gaskonzern VNG und CVC darauf verständigt, die Balance Erneuerbare Energie GmbH langfristig wachsen zu lassen. VNG hält auch nach dem Einstieg des Investors 51 Prozent und ist damit weiterhin Mehrheitsgesellschafter. Die restlichen 49 Prozent hatte der Infrastrukturinvestor mit Hauptsitz im niederländischen Schiphol übernommen. Die Akquisition dieses Biogas-Portfolios von der Deutschen Bioenergie Verbinder GmbH ist nun der erste Zukauf, der auf die kürzlich geschlossene Partnerschaft zwischen VNG und CVC folgt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

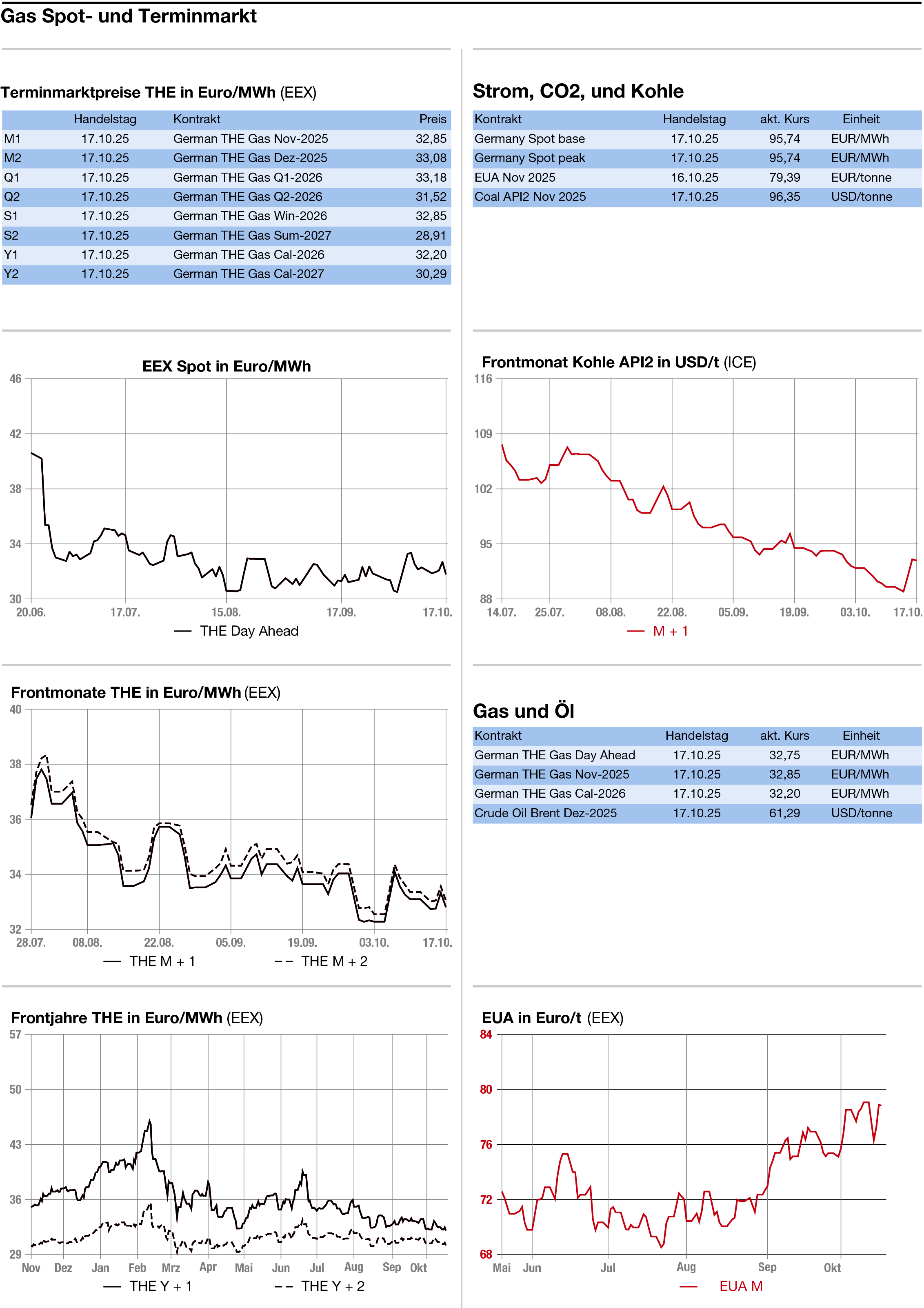

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiemärkte unbeeindruckt von USA-Russland-Gesprächen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

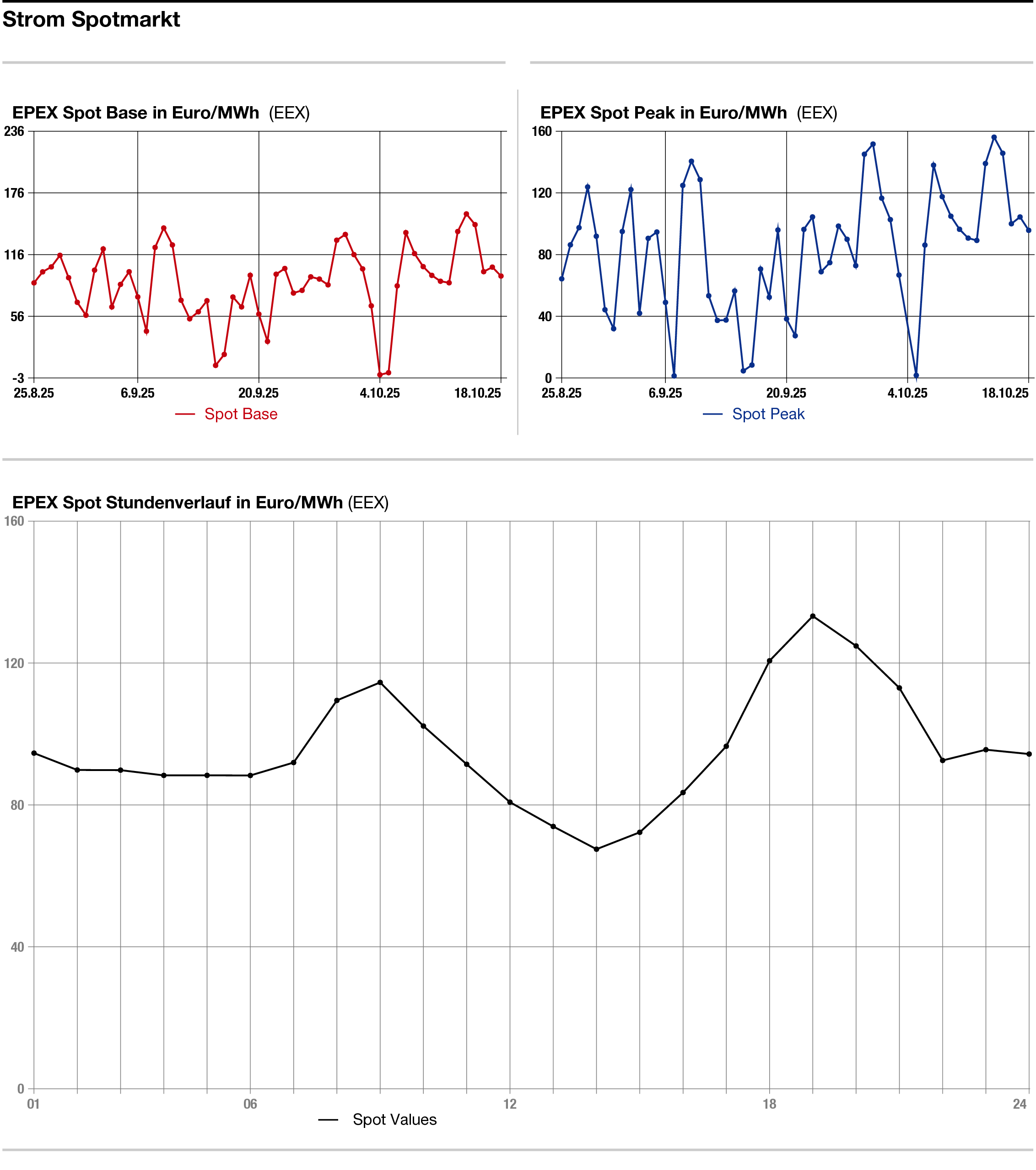

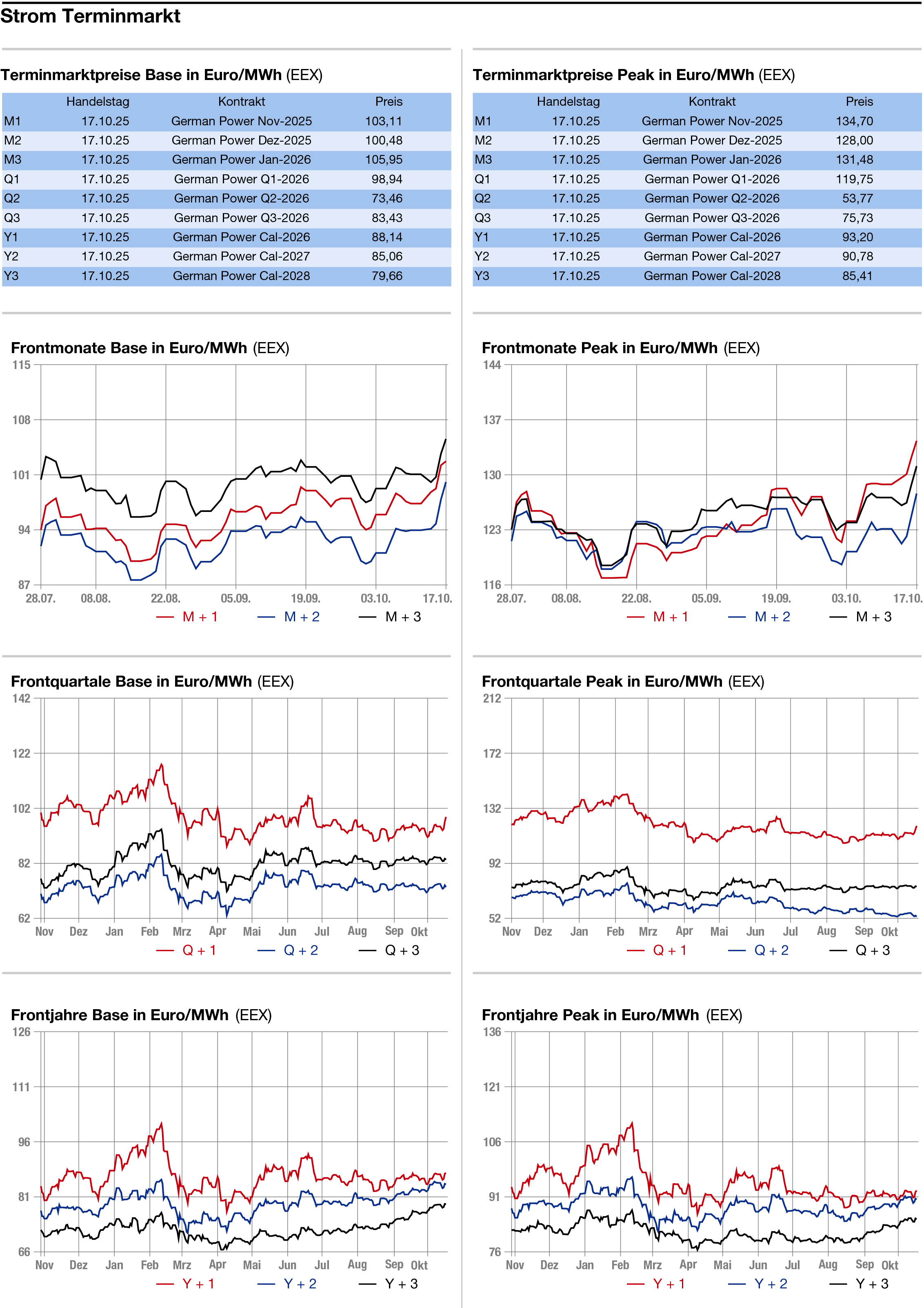

Uneinheitlich hat sich der europäische Energiemarkt zum Wochenschluss präsentiert. Während Strom zulegte, gaben Gas und Öl geringfügig nach. Kohle zog dagegen deutlich an, Öl notierte einige US-Cent niedriger. Die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Ukrainekriegs haben die Energiemärkte am Berichtstag nur wenig beeindruckt. Die Ankündigungen sind Bewältigungsversuche einer globalen Polykrise, die von der Ukraine über den US-chinesischen Handelskonflikt, den Regierungsstillstand in den USA bis zur Haushaltskrise in Frankreich reicht. Die Unruheherde verstärken sich gegenseitig. Für die Märkte ist es daher kaum möglich, die Tragweite der verschiedenen Interventionen vorherzusagen.

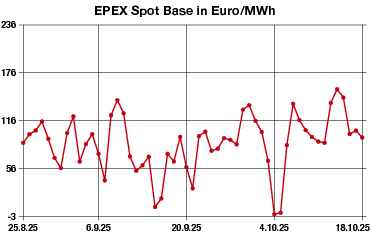

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt zum Ende der Arbeitswoche gezeigt. Der Montag wurde im Base mit 79,00 Euro je Megawattstunde bewertet. An der Börse mussten für den ersten Arbeitstag der neuen Woche 78,50 Euro je Megawattstunde entrichtet werden. Am Donnerstag war der Freitag selbst im OTC-Markt mit 104,75 Euro gesehen worden.

Ursache für den Preisrückgang von Freitag auf Montag ist die deutlich höhere Erneuerbaren-Einspeisung, die für den letztgenannten Tag erwartet wird. „Sowohl das US-Wettermodell als auch sein europäisches Pendant sagen für die neue Woche eine milde und windreiche Witterung vorher, was sich dämpfend auf die Preisentwicklung auswirken dürfte“, so ein Händler.

Möglicherweise hätten auch die neu vereinbarten Gespräche zwischen den Präsidenten der USA und Russlands über die Beendigung des Ukrainekriegs dazu beigetragen, dass der Markt am Berichtstag leichter eröffnete. Die Hoffnungen auf eine Beendigung des Krieges seien allerdings nicht sehr hoch, denn bis zum Mittag seien die Verluste zum großen Teil mehr als aufgeholt worden.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum frühen Nachmittag um 0,76 auf 88,46 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Etwas leichter hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.37 Uhr 0,028 auf 79,23 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 19,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,34 Euro, das Tief bei 78,12 Euro. Händler führten die Abgaben auf Gewinnmitnahmen vor der psychologisch wichtigen Schwelle von 80 Euro zurück.

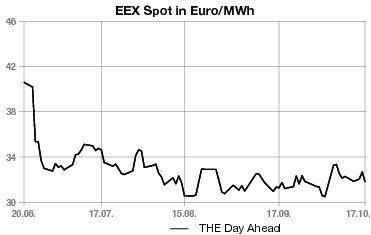

Erdgas: Knapp behauptet haben sich die europäischen Gaspreise gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.34 Uhr 0,040 auf 32,21 Euro je Megawattstunde. Händler verwiesen zur Begründung der Abgaben auf die neu vereinbarten Gespräche zwischen Russland und den USA über eine Beendigung des Ukrainekriegs. Allerdings fragen sich viele Marktteilnehmer, welche neuen geopolitischen Faktoren nun einen Erfolg ermöglichen könnten, zumal das gescheiterte Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Alaska erst wenige Wochen zurückliegt.

Leicht bearish dürften sich auch die Wetteraussichten auf den Gasmarkt auswirken, da für die neue Woche viel Wind und milde Temperaturen erwartet werden. Für die Woche danach prognostiziert das US-Wettermodell allerdings eine deutliche Abkühlung auf unterdurchschnittliche Werte.

Der Gasflow aus Norwegen liegt unterdessen für den Berichtstag bei nur mäßigen 305,2 Millionen Kubikmetern, wozu auch ungeplante Wartungen im Feld Oseberg im Umfang von 11 Millionen Kubikmetern beiträgt. Die Störung im Oseberg-Feld soll am Samstag behoben sein.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: