21. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASKRAFTWERKE: Green Planet macht „Gas-Kathi“ mit Umfrage Druck

EUROPA: EU-Länder stimmen für Import-Stopp von russischem Gas

UNTERNEHMEN: Bafa reduziert Dokumentationspflichten für Energieaudits

HANDEL & MARKT

H2-PREISINDEX: H2-Gestehungskosten wieder gestiegen

VERTRIEB: Netzentgelte Strom sinken bundesweit

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Ladebordsteine finden weitere Anhänger

IT: Greenflash bringt KI-Steuerung für Energiesysteme auf den Markt

MOBILITÄT: Berlin testet Level 4 bei autonomem Fahren

WASSERSTOFF: Tüv gibt Merkblatt zu Wasserstoff heraus

STATISTIK DES TAGES: Elektroautos holen in der DACH-Region auf

UNTERNEHMEN

KOOPERATION: 15 bayerische Kommunen gründen Energieunternehmen

STROMSPEICHER: Baubeginn für 100-MW-Großspeicher nahe Chemnitz

PHOTOVOLTAIK: Schwerin setzt auf Solarstrom für Industriepark

WINDKRAFT OFFSHORE: Vestas verschiebt Eröffnung von Werk in Polen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Herbstwind drückt die Preise

TOP-THEMA

Neue Stromautobahn zwischen Leipzig und Erfurt in Betrieb

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (r.) und 50-Hertz-CEO Stefan Kapferer (l.). Quelle: 50Hertz/Jan Pauls

STROMNETZ.

Bis zu 40 Prozent mehr Übertragungskapazität: Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz hat die neue 380-kV-Leitung zwischen Leipzig und Erfurt in Betrieb genommen.

Neue Stromautobahn durch drei Bundesländer: Der thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und der 50-Hertz-CEO Stefan Kapferer haben am 20. Oktober den symbolischen Startknopf für die 380-kV-Leitung zwischen den Umspannwerken Pulgar bei Leipzig und Vieselbach bei Erfurt gedrückt. Die Höchstspannungsleitung misst 105 Kilometer und verbindet Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Die Netzverstärkung ist notwendig geworden, um die im Norden und Osten Deutschlands zunehmende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in das Stromsystem zu integrieren. Zudem verbessert sich die Verbindung der Netzgebiete von 50 Hertz und Tennet. Die Investitionssumme für den Bau beziffert 50 Hertz auf etwa 235 Millionen Euro.

Durch die neue Leitung steigt die Übertragungskapazität nach Unternehmensangaben um bis 40 Prozent. Die bisherige Leitung wird zurückgebaut, diese Arbeiten sollen in Kürze abgeschlossen sein.

Thüringen als Drehscheibe

Die Höchstspannungsleitung steht „für eine starke, moderne Infrastruktur und wirtschaftlichen Rückenwind“, sagte Ministerpräsident Voigt. „Unsere Unternehmen, von der Optik in Jena bis zur Automobilzulieferung in Südthüringen, brauchen eine stabile, bezahlbare und sichere Energieversorgung.“ Thüringen sieht er als „Drehscheibe und Herzstück einer modernen Energieversorgung“.

Stefan Kapferer hob hervor, dass die Stromtrasse „zu den wichtigsten Netzausbauprojekten“ von 50 Hertz gehört. Um den notwendigen Leitungsausbau im eigenen Netzgebiet zu realisieren, wolle man bis 2028 deutlich mehr als 20 Milliarden Euro in Freileitungen, See- und Landkabel, Umspannwerke, Digitalisierung und weitere Technologien investieren. „Das ist fast fünfmal so viel wie in den zurückliegenden fünf Jahren“, so Kapferer.

251 Strommasten

Die Trasse verläuft nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers vorwiegend in enger Parallelführung der Bestandstrasse. Aus Naturschutzgründen oder zur Erhöhung von Abständen zur Wohnbebauung entferne sich die neue Leitung punktuell weiter vom Bestandsbau. Während in den Bereichen Mitte und West ein Ersatzneubau notwendig gewesen sei, konnte die Bestandsleitung in Abschnitt Ost durch „eine Umbeseilung unter Verwendung der bisherigen Masten ertüchtigt werden“.

Der Abschnitt Ost zwischen Pulgar und Zeitz hat dem Vernehmen nach eine Länge von etwa 27 Kilometern. Der Abschnitt „Mitte“ erstreckt sich über etwa 41 Kilometer. Die Leitung führt unter anderem nördlich von Orten wie Walpernhain, Lindau, Schkölen und Dornburg-Camburg durch den Saale-Holzland-Kreis. Hier handle es sich um einen parallelen Ersatzneubau, ergänzt durch „Umbeseilungen auf Teilabschnitten der Bestandsleitung“. Der Abschnitt „West“ umfasst etwa 37 Kilometer. Auch hier folgt der Neubau hauptsächlich der bestehenden Leitung. Insgesamt werde die Leitung zwischen Pulgar und Vieselbach von 251 Masten getragen.

Das Projekt reicht auf den Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur im Jahr 2012 zurück. Gesetzliche Grundlage für das als Vorhaben 13 geführte Projekt ist das Bundesbedarfsplangesetz.

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

Green Planet macht „Gas-Kathi“ mit Umfrage Druck

GASKRAFTWERKE. Umfrageergebnisse lassen die Energiepolitik von Katherina Reiche unbeliebt erscheinen. Fürs erwünschte Ergebnis hat Green Planet bei der Auswahl der Befragten nachgeholfen.

Glaubt man den Ergebnissen einer am 20. Oktober veröffentlichten repräsentativen Umfrage, sind die energiepolitischen Pläne und Überlegungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) teilweise auch bei den eigenen Wählern unbeliebt. Dies betrifft die Vorbereitungen des Ministeriums (BMWE), Gaskraftwerke auszuschreiben, Äußerungen Reiches, dass sie am liebsten die Förderung für neue private Photovoltaikanlagen abschaffen würde, sowie die Infragestellung der Wärmepumpen-Förderung innerhalb der schwarz-roten Koalition.

Für die große Energiegenossenschaft Green Planet Energy eG, die ideell mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace verbandelt ist, sind die von ihr vorgelegten demoskopischen Ergebnisse von Civey ganz in ihrem Sinne. Bei der Auswahl der Befragten und bei der Formulierung der Fragen haben Green Planet und Civey etwas nachgeholfen.

So wurde bei den Fragen nach Gaskraftwerken und Wärmepumpen Ende September bis Mitte Oktober ein repräsentativer Ausschnitt der ganzen Bevölkerung befragt. Die Frage nach der PV-Förderung hingegen richtete Civey nur an einen Ausschnitt der 18 Millionen Eigenheimbesitzer. Für diese ist die Installation einer Dach-PV-Anlage in aller Regel eine Investition, die sich für sie lohnt und bei der sie trotzdem gerne noch Förderung mitnehmen.

Die Mieter als die Mehrheit interessieren nicht

Die Meinung der 25 Millionen Mieterhaushalte, die mit ihren Steuern die PV-Anlagen anderer finanzieren müssen und nur über Mieterstrom des Vermieters von Solar profitieren können, interessierte Green Planet hier offenbar nicht. Mieterstrom war in der Frage an die Eigenheimbesitzer gar nicht mitgemeint, denn die Frage lautete, wie man den Vorschlag bewerte, „die Einspeisevergütung für Strom aus neu installierten privaten Dach-Solaranlagen zukünftig zu streichen“. Mieterstrom mag bei einem kleinen Mehrfamilienhaus mit Mietern noch privat sein, bei der Mietskaserne kommt dies aber nicht vor.

Das Ergebnis bei den befragten 2.000 Eigenheimbesitzern: 62 Prozent lehnten die Gedankenspiele Reiches „eher“ oder „stark“ ab. Die Gegnerschaft beläuft sich von den Sympathisanten der Linkspartei bis zur AfD auf 52 Prozent bis 90 Prozent, mit den stärksten Befürwortern der weiteren PV-Förderung bei Rot-Rot-Grün.

Von dieser Redaktion zur Auswahl befragt, weist Green Planet einen Manipulationsversuch zurück: Die Entscheidung, diese Frage im Gegensatz zu den anderen beiden Fragen nur Häuslebauern zu stellen, basiere auf „methodischen Überlegungen und Gesprächen dazu mit Civey“. Hauseigentümer seien direkt von Installation und Finanzierung einer PV-Anlage betroffen und würden sich daher besser mit dem Förderbedarf auskennen.

Nur relative Mehrheit gegen Gasblock-Förderung

Angeblich lehnt die „Bevölkerung“ die Förderung neu zu errichtender Gaskraftwerke in Kraftwerksausschreibungen ab, die Katherina Reiche - in Erneuerbaren-Kreisen bald nur noch „Gas-Kathi“ genannt - vorbereitet, wie schon ihr Vorgänger Robert Habeck von den Grünen, dem lediglich eine niedrigere installierte Leistung als Reiche und eine Wasserstofffähigkeit der Blöcke vorschwebte.

In der aktuellen Umfrage lehnen die Gasblock-Förderung aber nur 46 Prozent der Befragten ab und nur 34 Prozent „stark“. Freilich sind die Zustimmungswerte zu den Gasblock-Ausschreibungen noch niedriger: Sie liegen bei insgesamt 32 Prozent.

Im Wording von Green Planet sind auch 54 Prozent für eine Förderung der Wärmepumpe. Tatsächlich wurde aber allgemein die Subventionierung „klimafreundliche(r) Technologien (z. B Wärmepumpen)“ abgefragt. Und Strom-Wärmepumpen sind auch nur dann klimafreundlich, wenn sie von Ökostrom angetrieben werden.

EU-Länder stimmen für Import-Stopp von russischem Gas

Quelle: Pixabay / Dimitris Vetsikas

EUROPA. Trotz des Kriegs gegen die Ukraine kommt weiter russisches Gas in die EU − im Wert von Milliarden. Die EU-Länder wollen dies ab 2028 verbieten.

Die EU-Länder haben sich mehrheitlich für einen vollständigen Stopp russischer Gaseinfuhren ausgesprochen. Spätestens ab 2028 soll nach dem Willen der Länder kein Gas aus Russland mehr importiert werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihre Amtskollegen stimmten bei einem Treffen in Luxemburg für eine entsprechende Verordnung.

Zu einem vollständigen Einfuhrverbot von Moskaus Flüssigerdgas könnte es allerdings schon vorher kommen: Die EU-Kommission will im Rahmen neuer Sanktionen gegen Moskau den Import schon ab Anfang 2027 verbieten. Das 19. Sanktionspaket wird derzeit in Brüssel verhandelt. Es sieht unter anderem auch weitere Strafmaßnahmen im Finanzsektor sowie im Handelsbereich vor.

Keine Sorge vor höheren Preisen

Laut Reiche wird der Einfuhrstopp nicht zu höhere Preisen für Verbraucher führen. Auf den LNG-Märkten stehe sehr viel mehr Gas zur Verfügung. „Und wo viel Volumen ist an Gas, werden auch die Preise nicht so in die Höhe schnellen“, sagte die CDU-Politikerin am Rande der Zusammenkunft. „Und insofern schauen wir mit einiger Gelassenheit, aber nicht mit Sorglosigkeit in die Zukunft.“

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte die EU bereits weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl erlassen. Gas-Sanktionen gibt es wegen Abhängigkeiten bislang aber nicht. Im ersten Halbjahr 2025 importierte die EU nach Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat noch Flüssigerdgas aus Russland im Wert von fast 4,5 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr machten Moskaus Gaslieferungen noch rund ein Fünftel aller Einfuhren aus. Mittlerweile kommt mehr als die Hälfte davon als Flüssigerdgas an.

Damit die Verordnung in Kraft treten kann, müssen die EU-Länder noch mit dem EU-Parlament verhandeln. Die Verordnung soll losgelöst von dem in den Sanktionen geplanten Importverbot beschlossen werden. So gelte der Importstopp etwa auch weiterhin, sollten Sanktionen wieder aufgehoben werden.

Bafa reduziert Dokumentationspflichten für Energieaudits

Quelle: Fotolia / Rido

UNTERNEHMEN. Das Bafa vereinfacht Dokumentations- und Nachweispflichten für Energieaudits und Umsetzungspläne nach EDL-G und EnEfG. Mehrere Formulare wurden angepasst oder gestrichen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hat die Anforderungen für die Dokumentation und Prüfung von Verpflichtungen nach dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) sowie den §§ 8 bis 10 des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) angepasst, teilt die Behörde auf ihrer Webseite mit.

Ziel ist nach Auskunft des Bafa eine vereinfachte Handhabung für Unternehmen und Energieauditoren. Die Prüfung der Umsetzungspläne nach § 9 EnEfG konzentriert sich künftig auf nicht wirtschaftliche Maßnahmen. Damit soll sichergestellt werden, dass wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen vollständig im Plan enthalten sind. Für diese Stichprobenprüfung wurde der Umfang wie folgt festgelegt: Es ist erforderlich, dass mindestens fünf Maßnahmen oder 40 Prozent der nicht aufgenommenen Maßnahmen einer Prüfung unterzogen werden.

Neue Prüfkriterien, Ausnahmen und neue Formulare

Nicht wirtschaftliche Maßnahmen mit einem Endenergieeinsparpotenzial von mehr als fünf Prozent des Gesamtverbrauchs eines Unternehmens sind verpflichtend Teil der Stichprobe. Unternehmen, deren jährlicher Gesamtendenergieverbrauch unter 2,5 Millionen kWh sinkt, müssen keinen Umsetzungsplan nach § 9 EnEfG mehr vorlegen.

Das Bafa hat in diesem Zusammenhang mehrere Dokumente überarbeitet, darunter das „Merkblatt für Energieaudits“, das „Merkblatt für das Energieeffizienzgesetz“ sowie die „Ausfüllhilfe elektronisches Rückmeldeformular“.

Auch bei den Formularen wurden Änderungen vorgenommen. Das Bestätigungsformular für Umsetzungspläne nach § 9 EnEfG wurde an die neue Stichprobenregelung angepasst. Beim Nachweis über die Durchführung eines Energieaudits genügt künftig die Bestätigung des Auditors über die korrekte Durchführung und das Abschlussdatum. Die Unterschrift des Unternehmens entfällt.

Das Formular zur Bestätigung der Richtigkeit der Angaben im elektronischen Rückmeldeformular wurde gestrichen. Eine persönliche Erklärung ohne Unterschrift reicht künftig aus.

Mit den Anpassungen sollen Verwaltungsaufwand und Nachweispflichten reduziert werden, ohne die Qualität der Energieeffizienzmaßnahmen zu beeinträchtigen. Das Bafa betont, dass die Prüfverfahren durch diese Änderungen transparenter und nachvollziehbarer werden sollen.

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

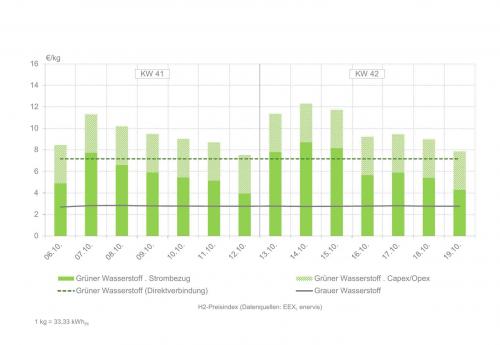

H2-Gestehungskosten wieder gestiegen

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 39 und 40 (Zur Vollansicht bitte auf die Grafik kicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen wieder gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 12,30 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 7,53 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 9,24 Euro auf 10,13 Euro/Kilogramm gestiegen.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,68 und 2,82 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

Netzentgelte Strom sinken bundesweit

Quelle: Pixabay

VERTRIEB. Der Zuschuss der Regierung führt zu sinkenden Netzentgelten und Strompreisen, sofern sie an die Kunden weitergereicht werden, so Verivox. Die Gasnetzentgelte steigen hingegen.

Der milliardenschwere Zuschuss der Bundesregierung an die Übertragungsnetzbetreiber führt im kommenden Jahr zu niedrigeren Netzentgelten. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sinken diese zum Jahreswechsel um durchschnittlich 16 Prozent. Ob sich diese Senkung auf die Endpreise auswirkt, hängt davon ab, ob die Energieversorger die Entlastung an ihre Kunden weitergeben.

Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh ergibt sich laut Verivox rechnerisch eine Entlastung von rund 82 Euro brutto. Ursache der sinkenden Netzentgelte ist ein Zuschuss aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) in Höhe von 6,5 Milliarden Euro, den der Bund den Übertragungsnetzbetreibern zur Verfügung stellt (wir berichteten). Wie stark die Reduzierung die Stromrechnung einzelner Haushalte tatsächlich beeinflusst, variiert regional.

Die stärksten Rückgänge bei den Stromnetzentgelten verzeichnen Verivox zu Folge Berlin und Brandenburg mit durchschnittlich 23 Prozent. Für einen Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch bedeutet beispielsweise eine rechnerische Entlastung von 121 Euro in Berlin.

Am geringsten fällt die Entlastung in Bremen mit 8 Prozent (29 Euro), Nordrhein-Westfalen mit 12 Prozent (65 Euro) und Sachsen mit 12 Prozent (53 Euro) aus.

Der durchschnittliche Strompreis in Deutschland liegt laut Verivox im Oktober bei 34,37 Cent/kWh. Bei einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden ergibt das Jahreskosten von rund 1.375 Euro. Durch die niedrigeren Netzentgelte sinkt der Strompreis rechnerisch um rund 6 Prozent auf 32,33 Cent/kWh.

Gasnetzentgelte steigen um 11 Prozent

Im Gegensatz zu den Strompreisen müssen Gaskunden mit steigenden Netzentgelten rechnen. Diese verteuern sich bundesweit im Durchschnitt um 11 Prozent, so Verivox weiter. Für eine Familie in einem Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 kWh ergibt sich daraus eine Mehrbelastung von etwa 61 Euro brutto pro Jahr.

Auch hier gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die höchsten Steigerungen werden für das Saarland (+21 % beziehungsweise 133 Euro), Thüringen (+20 %) und Schleswig-Holstein (+20 %). Nur geringe Anstiege verzeichnen Sachsen-Anhalt (+2 % beziehungsweise 8 Euro) sowie Brandenburg und Berlin (jeweils +4 %).

Der durchschnittliche Gaspreis in Deutschland liegt im Oktober 2025 bei 11,07 Cent/kWh. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh entspricht das rund 2.214 Euro im Jahr.

Verivox weist darauf hin, dass Energieversorger nicht verpflichtet sind, geänderte Netzentgelte unmittelbar an Bestandskunden weiterzugeben. „Sie fließen erst zeitverzögert in die Preiskalkulation neuer Tarife ein.“

Bürgermeister Oliver Jedynak am Ladebordstein. Quelle: Stadt Bad Homburg v.d.Höhe

Ladebordsteine finden weitere Anhänger

ELEKTROFAHRZEUGE. Auch wenn die Serienreife schon nachgewiesen ist, sind Ladebordsteine immer noch ein neuer Anblick im Stadtbild – möglicherweise bald auch in Bad Homburg.

Die Stadtwerke im hessischen Bad Homburg haben ein Pilotprojekt zum Testen von Ladebordsteinen gestartet. Laut einer Mitteilung der Kommune soll es Aufschluss über Ladeleistung, Verfügbarkeit und Robustheit der Ladepunkte geben. Die ersten Ladebordsteine, die eine Ladeleistung bis zu 22 kW bereitstellen, wurden auf dem Betriebsgelände des kommunalen Versorgers installiert.

„Die in den Bordsteinen liegenden Ladestationen sind platzsparend und lassen sich im Stadtgebiet sehr gut integrieren. Auch in engen Straßen, wo der Bürgersteig zu klein für eine normale Ladesäule ist, kann so in Zukunft eine Lademöglichkeit geschaffen werden“, sagt Bürgermeister Oliver Jedynak. Er betont, die Handhabung entspreche der einer herkömmlichen Ladesäule, bei der man einen QR-Code scannt, den Ladevorgang autorisiert, das Ladekabel ansteckt und den Ladevorgang startet.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testphase soll die Ladebordstein-Infrastruktur im Stadtgebiet ausgebaut werden, heißt es in der Mitteilung weiter, und das Angebot über die im Stadtgebiet bisher verfügbaren 70 Ladepunkte hinaus erweitern.

Erfolgreiche Tests in Düsseldorf und Köln

In Bad Homburg kommen Ladebordsteine von Rheinmetall zum Einsatz. Das gleiche Produkt haben auch die Stadtwerke Düsseldorf im Juni erstmals in Betrieb genommen, nachdem Prototypen seit Mitte des vergangenen Jahres auf einem Gelände des Versorgers getestet worden waren. Inzwischen hätten die Ladebordsteine aber nicht nur die Serienreife erlangt und umfassende Tests bestanden, sondern die Ladevorgänge könnten nun auch eichrechtskonform abgerechnet werden, hieß es in einer Mitteilung des Versorgers. Damit seien für die Stadtwerke alle Voraussetzungen erfüllt, um die installierten Ladebordsteine in den operativen Betrieb zu überführen.

Den Stadtwerken Düsseldorf zufolge war die Nutzung der ersten seriell gefertigten Ladebordsteine eine Premiere in Düsseldorf „und in dieser Form bislang auch erstmals in Deutschland“.

Doch auch in Köln sind die kaum auffallenden Vorrichtungen am Straßenrand seit geraumer Zeit ein Thema. Denn Anfang Mai hatten nach gut einem Jahr die Stadt Köln, der Ladeinfrastrukturbetreiber Tank E und Rheinmetall eine gemeinsame Felderprobung von insgesamt vier Ladebordsteinen im öffentlichen Straßenraum abgeschlossen. Eine begleitende Fallstudie hatte mehr als 2.800 Ladevorgänge registriert − durchschnittlich mehr als zwei pro Tag und Ladepunkt. Bei einer technischen Verfügbarkeit von über 99 Prozent habe sich der Ladebordstein bei jeder Witterung nicht nur als zuverlässig erwiesen, sondern sei auch regelmäßig nachgefragt worden, teilte Rheinmetall damals mit. Geladen wurden insgesamt mehr als 50 MWh Strom − durchschnittlich rund 19 kWh pro Vorgang, was einer Reichweite von etwa 120 Kilometern entspreche.

Ziel der Studie sei gewesen, die Markt- und Serienreife des Ladebordsteins nachzuweisen. Auch die Partner in Köln hatten erklärt, nach dem Abschluss des Pilotprojekts die vier Ladepunkte in den Regelbetrieb zu überführen.

Greenflash bringt KI-Steuerung für Energiesysteme auf den Markt

Quelle: Greenflash GmbH

IT. Das Essener Softwarehaus Greenflash hat ein neues KI-basiertes Energiemanagement auf den Markt gebracht. „Greencore AI“ kombiniere Energiebeschaffung und -steuerung.

Der Essener Systemanbieter Greenflash hat eine neue Software zur Steuerung dezentraler Energiesysteme auf den Markt gebracht, teilte das Unternehmen mit. „Greencore AI“ heißt die neue Software und soll auf Basis künstlicher Intelligenz Energiebedarf, Erzeugung und Marktpreise laufend analysieren und Prognosen für den Betrieb von Industrieanlagen liefern. Ziel ist eine optimierte Steuerung von Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch.

Die Software ist Teil eines modularen Energiesystems, das Greenflash als Generalunternehmen anbietet. Es umfasst Photovoltaik, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und ein Lastmanagementsystem. Greencore AI bildet laut dem IT-Haus die zentrale Steuerungseinheit. Das System soll den wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen, indem es Entscheidungen über Eigenverbrauch, Netzeinspeisung und Flexibilitätsnutzung automatisiert.

Erste Anwendungen in der Industrie

Laut Greenflash wird Greencore AI bereits in mehreren Industrieunternehmen eingesetzt, darunter eine Eisengießerei, ein Textilbetrieb sowie ein Hersteller von Fahrzeugaufbauten und Beschichtungssystemen. Die Software habe dort Kosten- und CO2-Einsparungen erzielt. Ein Anwendungsfall betrifft das automatische Abschalten der Einspeisung bei negativen Strompreisen, um Zusatzkosten zu vermeiden.

Das System erstellt Verbrauchsprognosen und visualisiert historische Energiedaten. Diese Datenbasis ermöglicht eine an den Markt angepasste Steuerung aller Prozesse. Auch die Optimierung bei atypischer Netznutzung sowie der Mischbetrieb mit Batteriespeichern werden berücksichtigt.

Greenflash sieht in Greencore AI einen Baustein, um Industrieunternehmen unabhängiger von Strompreisschwankungen zu machen. CEO Johann Böker betont, dass die Software den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunige und Investitionen schneller amortisiere.

Berlin testet Level 4 bei autonomem Fahren

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (2.v.r.) gab den Startschuss. Quelle: MOIA

MOBILITÄT. Mit mehreren E-Fahrzeugen will die Berliner Verkehrsgesellschaft die nächste Stufe des öffentlichen Nahverkehrs im Alltag ausprobieren.

Im Berliner Nordwesten beginnt eine neue Phase des autonomen Fahrens. Im Rahmen des Projekts Nord-Westraum Level 4 („NoWeL4“) kommen erstmals E-Fahrzeuge mit sogenannter Level-4-Technologie im öffentlichen Straßenverkehr der Hauptstadt zum Einsatz.

Die eingesetzten VW ID Buzz AD-Shuttles fahren selbstständig im Testgebiet, werden jedoch weiterhin von einem Sicherheitsfahrer an Bord und einer Leitstelle überwacht. „Ziel des Projekts ist es, den klassischen Nahverkehr mit flexiblen, autonomen Angeboten zu verknüpfen“, heißt es in einer Mitteilung des Projektierers „MOIA“, ein Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns.

Bei Level 4 handelt es sich um sogenanntes „hochautomatisiertes Fahren“. Dabei kann das Fahrzeug alle Fahraufgaben dauerhaft selbstständig übernehmen – also Beschleunigen, Bremsen, Lenken und auf Verkehrsregeln reagieren. Das System muss keine Unterstützung durch den Fahrer mehr anfordern, solange es sich in einer definierten Region befindet.

Der Mensch kann, muss aber nicht eingreifen. Wenn das System an seine Grenzen kommt, etwa bei einer Störung, bringt das Fahrzeug sich selbstständig in einen sicheren Zustand, beispielsweise indem es anhält oder an den Straßenrand fährt.

Die Level-4-Technologie ist eine von fünf international definierten Stufen des autonomen Fahrens. Diese Klassifikation stammt von der Society of Automotive Engineers und reicht von Level 0 (keine Automatisierung) bis Level 5 (vollständig autonomes Fahren ohne menschliche Eingriffsmöglichkeit).

Testgebiet im Berliner Nordwesten

Im Projekt „NoWeL4“werden zunächst fünf Fahrzeuge in einem etwa 15 Quadratkilometer großen Testgebiet unterwegs sein. Das Gebiet umfasst Teile der Berliner Bezirke Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf. Die Shuttles bewegen sich frei innerhalb des Gebiets und bedienen rund 80 Haltepunkte. Während der Testfahrten ist ein Sicherheitsfahrer an Bord, der im Notfall eingreifen kann. Zusätzlich erfolgt eine Fernüberwachung aus einer Leitstelle.

Den offiziellen Startschuss für das Projekt gab Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am 17. Oktober. Er sagte: „Autonomes Fahren ist der Schlüssel zur Mobilität der Zukunft. Es steht vor allem für mehr Effizienz und Teilhabe im Straßenverkehr. Projekte wie die geplanten autonomen Shuttles im Berliner Nordwesten sind daher wegweisend.“

Das Projekt läuft bis 2027 und soll anschließend in den Regelbetrieb übergehen. Partner sind neben Volkswagen die Technische Universität Berlin (TUB) und das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM).

Tüv gibt Merkblatt zu Wasserstoff heraus

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

WASSERSTOFF. Metalle reagieren auf Wasserstoff. Der Tüv-Verband gibt dazu klare Empfehlungen für einen sicheren Anlagenbetrieb heraus.

Der Tüv-Verband in Berlin hat das kostenpflichtige Merkblatt 1276 mit dem Titel „Schädigung metallischer Werkstoffe durch den Einfluss von gasförmigem Wasserstoff – Einführung für Sachverständige“ veröffentlicht. Es richtet sich an Fachleute aus Planung, Prüfung und Betrieb von Wasserstoffanlagen.

Denn viele der bislang gültigen Regelwerke stammen aus einer Zeit, in der hauptsächlich mit konventionellen Gasen gearbeitet wurde und berücksichtigen die besonderen Eigenschaften von Wasserstoff nur unzureichend. Mit der zunehmenden Nutzung des Energieträgers entstehen neue technische Anforderungen, auf die sich Normung und Praxis schrittweise einstellen müssen.

Das Merkblatt fasst den aktuellen Stand des technischen Wissens zusammen und ergänzt bestehende Vorschriften um praxisnahe Handlungsempfehlungen. Ziel sei es, Fachleuten eine klare Orientierung zu geben, um die Sicherheit von Wasserstoffanlagen zu erhöhen, teilte der Tüv mit.

Eine Frage der Werkstoffe

Der Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf eine besondere Belastungsprobe. Dringt das Gas in ein Metall ein, lagern sich die winzigen Wasserstoffatome zwischen die Metallatome. Dadurch verändert sich die innere Struktur: Das Material wird spröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung plötzlich versagen. Auch an Schweißnähten kann Wasserstoff wirken. Dort entstehen unter Spannung bevorzugt Risse – ein Effekt, den Fachleute laut Tüv als Spannungsrisskorrosion bezeichnen.

„Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern und schwächen“, erklärt Ingo Blohm, Referent für Beschaffenheitsanforderungen und Dampfkesselanlagen beim Tüv-Verband. „Leitungen und Tanks können dadurch Risse bekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen.“ Das Merkblatt beschreibt, wie sich geeignete Materialien auswählen und prüfen lassen, um Wasserstoffanlagen sicher zu betreiben.

„Die Werkstofffrage entscheidet mit über den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft“, sagt Blohm. „Unser Ziel ist es, das technische Wissen in klare Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zu übersetzen.“

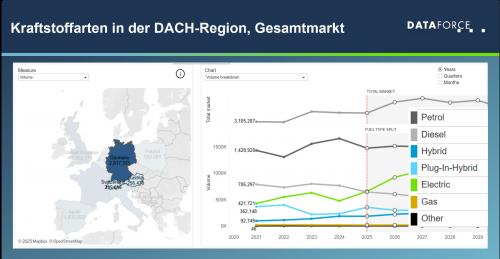

Elektroautos holen in der DACH-Region auf

Quelle: E&M / Pixabay

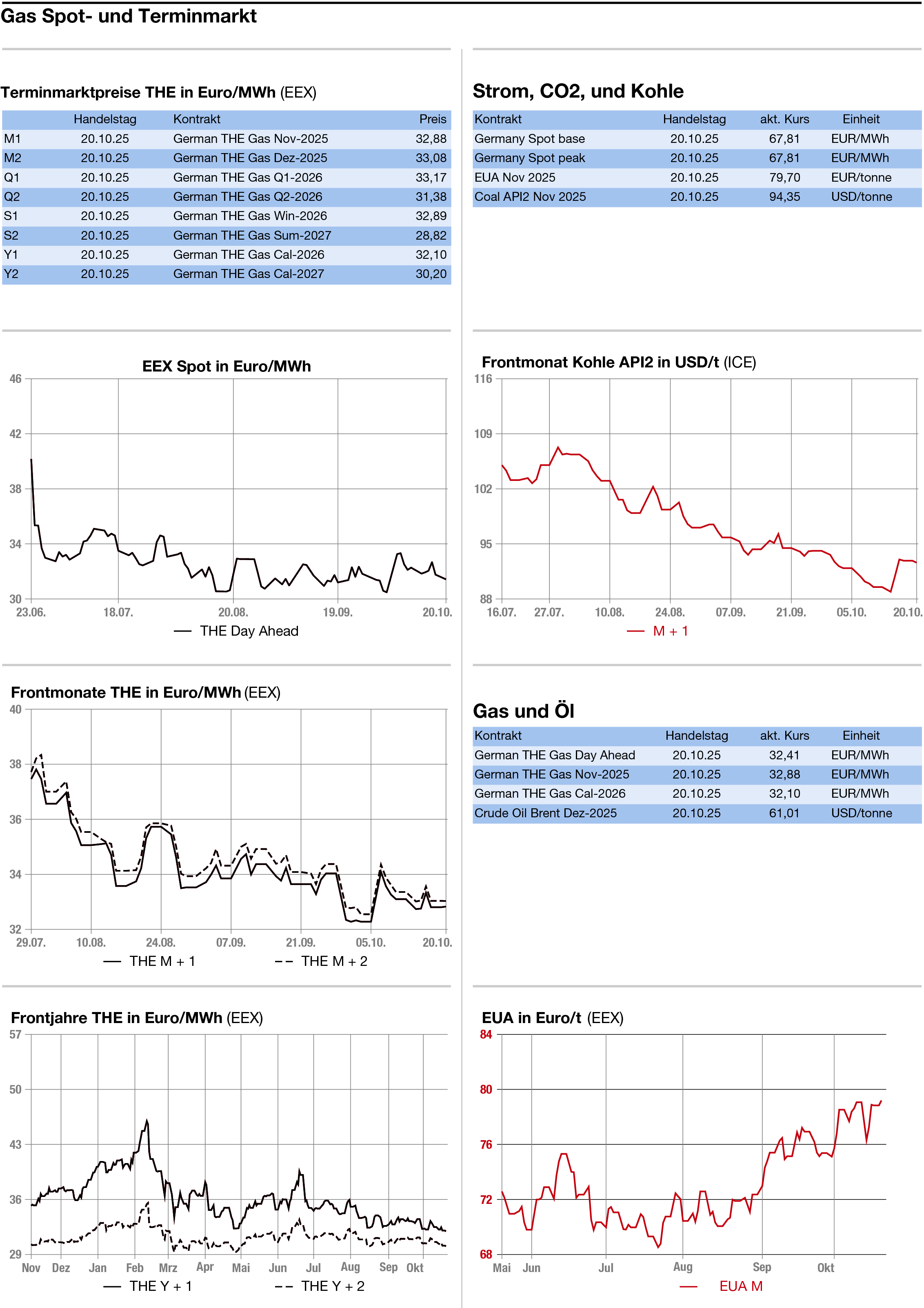

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

|

| Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Dataforce |

Die Grafik von Dataforce zeigt die Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen nach Kraftstoffarten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2029. Während Benzin- und Dieselfahrzeuge zurückgehen, gewinnen batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride deutlich an Marktanteil. Laut Dataforce werden 2026 in den drei deutschsprachigen Ländern rund 3,47 Millionen Neuwagen zugelassen sein, davon etwa ein Viertel elektrisch. Plug-in-Hybride legen ebenfalls zu, während reine Verbrenner laut Analyse über 12 Prozent Marktanteil verlieren.

Gemeinsam zur "Energie Miesbacher Land": Die Bürgermeister der Kommunen, die sich in dem Unternehmen zusammenschließen. Quelle: ESB

15 bayerische Kommunen gründen Energieunternehmen

KOOPERATION. „Energie Miesbacher Land“ soll ein neuer Energieversorger in Bayern heißen. 15 Kommunen, Energie Südbayern und das E-Werk Tegernsee kooperieren.

Die Energiezukunft vor Ort gestalten, regionale Antworten auf die immer komplexeren Anforderungen der Energiewelt finden – das wollen 15 oberbayerische Kommunen mit einem Gemeinschaftsunternehmen. Zusammen mit den regionalen Energieversorgern Energie Südbayern (ESB) und E-Werk Tegernsee gründen sie die GmbH „Energie Miesbacher Land“. Die Gründung ist für 2026 geplant, wie es in einer Mitteilung von ESB heißt.

Anteilseigner der neuen Gesellschaft werden die Kommunen Bad Wiessee, Bayrischzell, Fischbachau, Gmund, Hausham, Holzkirchen, Irschenberg, Kreuth, Miesbach, Rottach-Egern, Schliersee, Tegernsee, Valley, Waakirchen und Warngau. Sie werden 55,5 Prozent der Anteile halten. Die ESB beteiligt sich dem Vernehmen mit 26,6 Prozent, 17,9 Prozent sollen auf das E-Werk Tegernsee entfallen.

Das Gemeinschaftsunternehmen werde sich auf den „Vertrieb von Ökostrom an private Haushalte, Gewerbebetriebe und kommunale Einrichtungen konzentrieren“, heißt es. Darüber hinaus seien in der Region Projekte zur erneuerbaren Energieerzeugung und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos beabsichtigt.

Schritt zu „mehr Selbstbestimmung“

„Wir Bürgermeister waren uns schnell einig, dass dies der richtige Schritt ist – das Unternehmen bietet Chancen und ermöglicht uns energiewirtschaftliche Einflussnahme im Sinne der Menschen hier im Landkreis“, sagte Miesbachs 1. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nach einem Arbeitstreffen mit seinen Amtskollegen am 13. Oktober. Die Kommunen wollen mit dem Schritt „mehr Selbstbestimmung in der Energieversorgung“ erlangen und Bürgern auf lange Sicht „sichere, nachhaltige und bezahlbare Energie“ bereitstellen.

„Das Modell funktioniert“, sagt die ESB-Projektleiterin Nina Werner. „Die Energie Miesbacher Land ist bereits die achte Strombeteiligungsgesellschaft der Energie Südbayern GmbH“. Das Konzept biete Vorteile und Synergien: „Die Kommunen nehmen direkten Einfluss auf die Gestaltung der Energiezukunft vor Ort und die Wertschöpfung verbleibt in der Region. Die Energieversorger liefern gleichzeitig das notwendige Know-how“, sagt Werner.

Gesellschafter der ESB sind zu jeweils 50 Prozent die Thüga und die Stadtwerke München. Das E-Werk Tegernsee gehört zu 98 Prozent den Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) – ein Eigenbetrieb der Stadt.

Baubeginn für 100-MW-Großspeicher nahe Chemnitz

Quelle: Fotolia / sdecoret

STROMSPEICHER. Rund 100 Millionen Euro für 100 MW Leistung: In Röhrsdorf bei Chemnitz entsteht ein weiterer Großbatteriespeicher.

Auf einem Gewerbegebiet der Stadt Chemnitz baut das Unternehmen Lichtblick in den kommenden 18 Monaten ein Großbatteriespeicher mit rund 100 MW Leistung und einer Speichertiefe von vier Stunden. Damit ist dieser Speicher nach Auskunft von Licktblick eines der derzeit größten Speicherprojekte im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers Mitnetz Strom.

Im Kern der Anlage werden 84 Batteriespeicher-Container des Technologiepartners Fluence verbaut, jeder mit einer Kapazität von bis zu 5,6 MWh. Die Investitionssumme für das gesamte Projekt beträgt 100 Millionen Euro.

Für den Netzbetreiber sind leistungsstarke Energiespeicher ein Booster für die Energiewende. „Indem wir den geplanten Stromspeicher an unser 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz anschließen, leisten wir als Verteilnetzbetreiber unseren Beitrag zum Gelingen dieses Vorhabens“, sagt Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei Mitnetz Strom.

Vertragspartner ist Eneco Energy Trade. Der Handelsarm des Lichtblick Mutterkonzerns Eneco soll künftig den Energiehandel für die Hamburger abwickeln. Lichtblick ist Teil des niederländischen Energieunternehmens Eneco, dessen Mehrheitseigner mit 80 Prozent das japanische Unternehmen Mitsubishi ist. Dem drittgrößten japanischen Stromanbieter Chubu gehören die übrigen 20 Prozent.

Schwerin setzt auf Solarstrom für Industriepark

Quelle: Jonas Rosenberger

PHOTOVOLTAIK. Im Industriepark haben die Stadtwerke Schwerin einen knapp 11-MW-Solarpark in Betrieb genommen. Mit Erneuerbarem-Strom soll das Gewerbegebiet für Firmen attraktiver werden.

Die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Schweriner Industriepark soll nicht nur neue Gewerbetreibende anlocken, sondern heimische Tierarten wie Zauneidechse. Auf einer Fläche von zehn Hektar entstand eine Solaranlage mit einer Leistung in Höhe von 10,27 MW, die von den Stadtwerken Schwerin am 17. Oktober offiziell in Betrieb genommen wurde. Die Investition belief sich auf 7 Millionen Euro.

Dabei steht für den Versorger nicht nur die regionale und nachhaltige Stromerzeugung im Fokus, sondern auch der Schutz der dort heimischen Zauneidechsen. Die Module sind so installiert, dass ausreichend Raum für ökologische Habitate bleibt und sogar eine spätere Schafsbeweidung möglich ist, teilten die Stadtwerke dazu weiter mit.

„In Schwerin wird immer mehr nachhaltige Energie für unsere Region erzeugt“, sagte Stadtwerke-Chef Hanno Nispel. Der Versorger baut damit sein Erneuerbaren-Portfolio weiter aus. Nispel: „Dazu gehören auch unsere grundlegend modernisierten Heizkraftwerke, die Geothermie- und Biogasanlage.“

Bernd Nottebaum, Dezernent für Bauen, Umwelt und Verkehr der Stadt Schwerin, ergänzt: „Für die Ansiedlung neuer Unternehmen in unserer Stadt ist die Verfügbarkeit von regional erzeugter, grüner Energie ein entscheidender Standortfaktor. Ein grünes Gewerbegebiet kann hier maßgeblich zur Entscheidung für Schwerin beitragen.“

|

| Bei der Inbetriebnahme (von links): Robin Schlenczek (Dr. Metje Consulting), Bernd Nottebaum (stellv. Oberbürgermeister LHS Schwerin), Hanno Nispel (Geschäftsführer Stadtwerke Schwerin) und Sascha Lauckner (Geschäftsführer GES) schließen gemeinsam symbolisch die PV-Anlage im Industriepark Schwerin ans Stromnetz an Quelle: Stadtwerke Schwerin |

Vestas verschiebt Eröffnung von Werk in Polen

Quelle: Fotolia / vadim petrakov

WINDKRAFT OFFSHORE. Die Pläne von Vestas für den Bau einer Offshore-Turbinen-Fabrik in Stettin liegen auf Eis. Der dänische Konzern begründet den Investitionsstopp mit der Nachfrageentwicklung.

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas hat seine Pläne zur Eröffnung seines größten Werks in Polen zurückgestellt und begründet dies mit der schleppenden Nachfrage auf seinem Kernmarkt Europa. Vestas hatte im vergangenen Jahr angekündigt, das Werk außerhalb von Stettin in der Nähe der Ostseeküste zu errichten, um Rotorblätter für leistungsstarke Windkraftanlagen herzustellen. Es sollte ursprünglich im nächsten Jahr eröffnet werden und mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Das Unternehmen teilte der Financial Times mit, dass die Pläne „aufgrund der geringer als erwarteten Nachfrage nach Offshore-Windenergie in Europa ausgesetzt“ worden seien. Auf die Frage, ob auch andere Geschäftsbereiche von den schwierigen Marktbedingungen in Europa, seinem wichtigsten Markt, betroffen seien, äußerte sich Vestas nicht.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

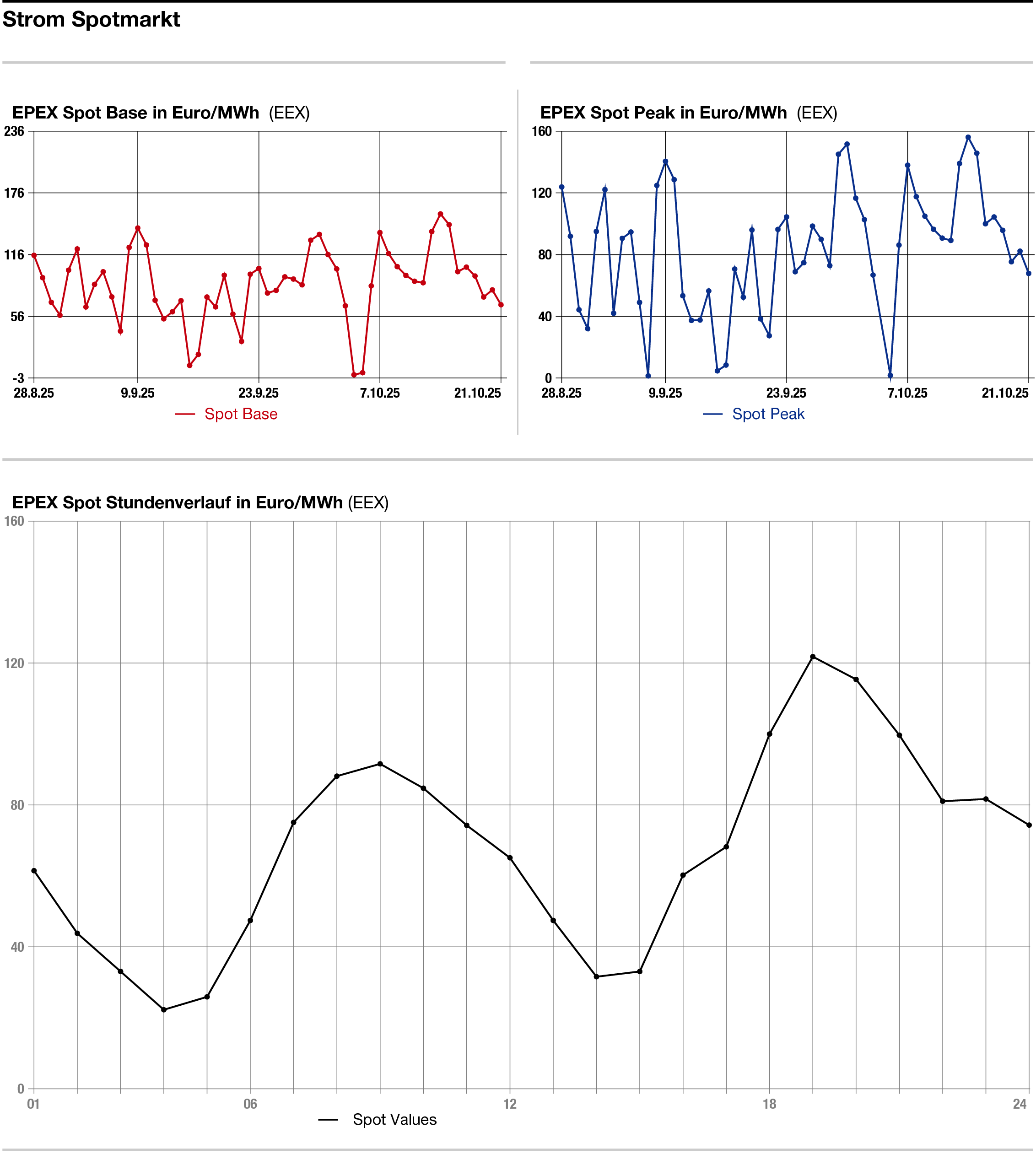

STROM

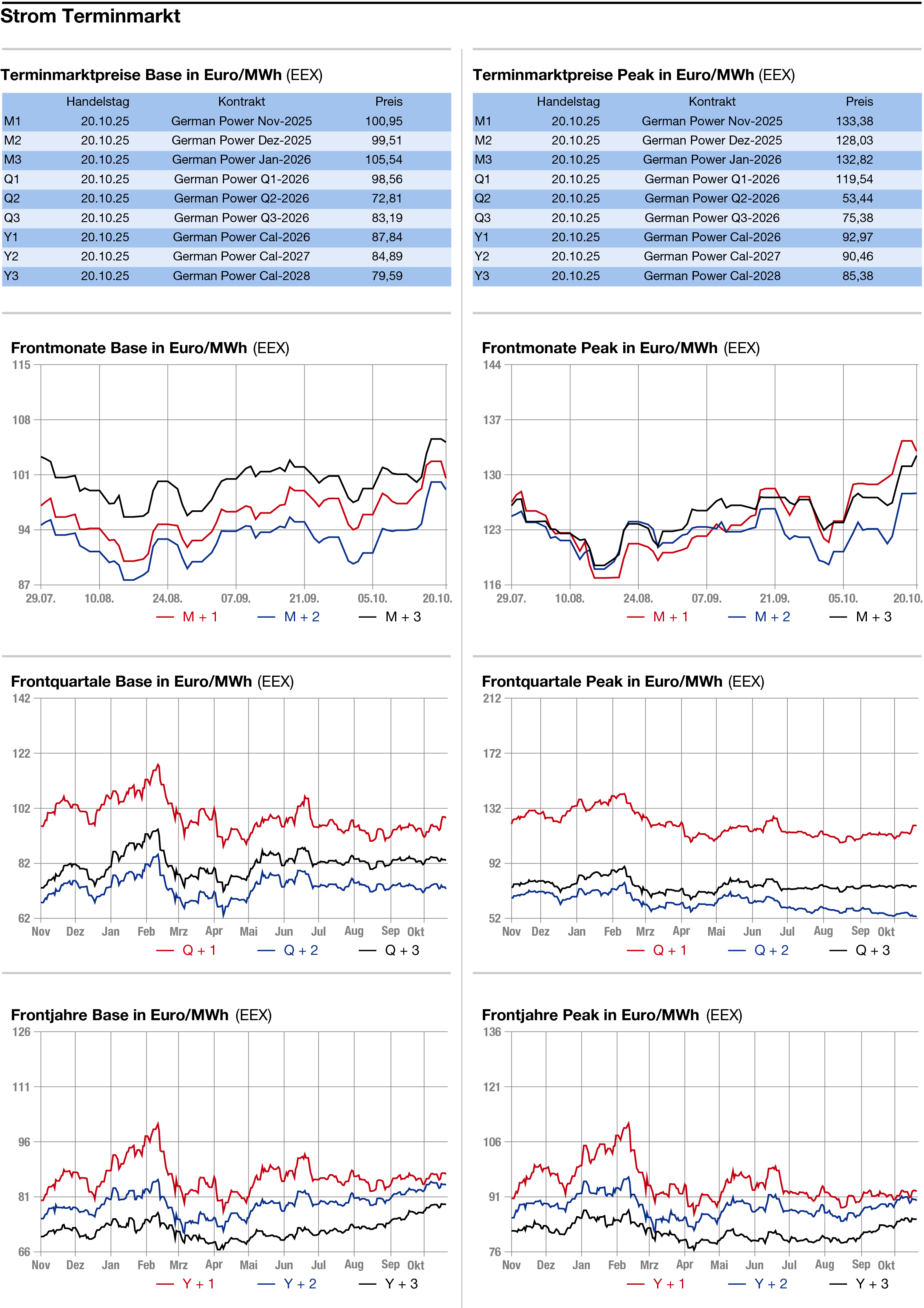

GAS

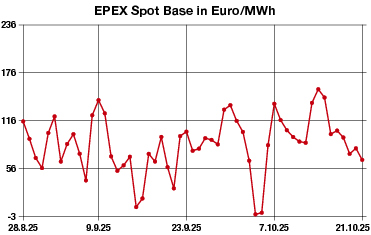

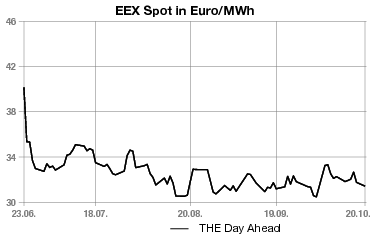

Herbstwind drückt die Preise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend leichter haben sich die Energiepreise zum Wochenauftakt präsentiert. Ausschlaggebend hierfür dürfte zum großen Teil die bearishe Witterung sein, die in Nordwesteuropa den Bedarf an fossilen Energieträgern dämpft. Kurz gesagt: Der Herbstwind drückt die Preise. So geht das US-Wettermodell von einem zumeist überdurchschnittlichen Windaufkommen bis in die ersten Novembertage aus. Zudem erwarten die US-Meteorologen für die Region Temperaturen, die in der laufenden Woche die Durchschnittswerte übertreffen. Das sind Gründe genug für die Energiemärkte, der freundlichen Tendenz an den Aktienmärkten am Berichtstag nicht zu folgen.

Strom: Ganz überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde im Base mit 68,00 Euro/MWh und im Peak mit 74,75 Euro/MWh gehandelt. An der Börse mussten für die Grundlast 67,81 Euro/MWh und für die Spitzenlast 74,45 Euro/MWh gezahlt werden.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Dienstag eine Erneuerbaren-Einspeisung von gut 37 Gigawatt. Für den Mittwoch werden 19,4 Gigawatt prognostiziert. Der Rest der Woche steht hingegen im Zeichen sehr hoher Beiträge von Wind und Solar, die sich am Freitag auf über 55 Gigawatt summieren sollen.

Am langen Ende verlor das Cal 26 um 1,01 Euro auf 87,45 Euro/MWh.

CO2: Leichter hat sich der CO2-Markt am Montag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 14.55 Uhr 0,48 Euro auf 78,98 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,75 Euro, das Tief bei 78,65 Euro/Tonne.

Die Analysten von Vertis rechnen für die laufende Woche mit einer seitwärts-abwärts gerichteten Tendenz. Sie verweisen auf die milden Temperaturen, die für Nordwesteuropa erwartet werden, und auf eine höhere Windstromerzeugung. Eine Änderung dieses Szenarios dürfte sich erst bei veränderten Wetteraussichten oder etwa einer geringeren Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerksflotte einstellen, heißt es von Vertis weiter.

Der europäische Erdgasmarkt sei weiter relativ gut versorgt, so die Analysten von ANZ. Flüssigerdgas und über Pipelines aus Norwegen geliefertes Gas erhöhten die Gasvorräte Europas und hülfen der Region zudem, den höheren Verbrauch bei sinkenden Temperaturen zu bewältigen, schreiben sie. China beziehe LNG aus dem russischen Projekt Arctic LNG 2, was zu einem größeren Angebot für den gesamten Markt führen könnte.

Unterdessen beläuft sich der Gas-Flow aus Norwegen laut Angaben des Netzbetreibers Gassco für den Berichtstag auf 310,6 Millionen Kubikmeter. Ungeplante Wartungsarbeiten im Feld Asgard führen aktuell zu einer Minderkapazität von 13,6 Millionen Kubikmetern.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: