22. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASKRAFTWERKE: Beschwerde gegen Kraftwerksstrategie

WINDKRAFT ONSHORE: NRW setzt neue Marke für Windkraft-Zulassungen in Deutschland

ÖSTERREICH: E-Control veröffentlicht Netztarif-Entwürfe für 2026

KLIMASCHUTZ: Wissenschaftler schlagen wegen EU-Klimaziel Alarm

RECHT: Immergrüns Aufschläge für Strom und Gas unwirksam

HANDEL & MARKT

REGENERATIVE: Untersuchung zu Strompreisspitzen beendet

STROMSPEICHER: Speicherbranche wächst trotz US-Zollstreit

STATISTIK DES TAGES: Entwicklung der Ausfallarbeit durch Redispatch

TECHNIK

STROM: Eine Steckdose für sieben Projekte

F&E: Neue Stromrichter-Technik für Elektrolyseure

F&E: Viessmann Foundation unterstützt TU München mit Millionenförderung

KLEINWASSERKRAFT: Erstes Wasserkraftwerk ohne Staumauer hat Baurecht

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN: Innio erhält Großauftrag für Rechenzentrum

UNTERNEHMEN: Meistro Solution übernimmt Energieberater

FINANZIERUNG: Enpal wirbt 700 Millionen Euro Fremdkapital ein

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: CO2 scheitert an der 80-Euro-Marke

TOP-THEMA

Leag liefert künftig nicht mehr genug Fernwärme nach Weißwasser

Das Auslaufmodell Kraftwerk Boxberg liefert weiter Wärme für Weißwasser. Quelle: Leag

FERNWäRME.

Fernwärme aus Braunkohle bleibt in der Oberlausitz ein Zukunftsmodell – aber mit Verfallsdatum und Abstrichen. Die Stadtwerke Weißwasser erhalten weiter Abwärme eines Leag-Kraftwerks.

Heizproblem zum größten Teil abgewendet: Die Stadtwerke Weißwasser können weiter auf Abwärme aus dem Kraftwerk Boxberg zählen. Die Leag als Betreiber der sächsischen Braunkohle-Blöcke teilt mit, die Lieferungen ins Fernwärmenetz der Großen Kreisstadt „nach Können und Vermögen“ aufrecht zu erhalten.

Eigentlich endet der Liefervertrag Ende April 2026. Eine einfache Verlängerung und damit die Versorgungssicherheit für die 6.100 Fernwärme-Kunden der Stadtwerke Weißwasser hatte die Leag ausgeschlossen. Als Grund gibt sie die flexiblere Fahrweise des Kraftwerks an, zu der sie aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verpflichtet sei.

Also bedeutet „nach Können und Vermögen“ zwar eine Zusage, Weißwasser weiter Fernwärme zu liefern. Aber eben nur, wenn das Kraftwerk mit den entsprechenden Blöcken auch am Netz ist. Der Energiekonzern und der Versorger bezeichnen die getroffene Übereinkunft als „wichtige Brückenlösung“.

Die neue Vereinbarung gilt für zwei weitere Jahre bis zum 30. April 2028. Im Jahr darauf gehen laut Beschluss der Bundesregierung als erstes die beiden älteren Boxberger Blöcke vom Netz. Die zwei modernen Einheiten Q und R sollen schließlich mit dem geltenden Kohleausstieg 2038 das Zeitliche segnen.

Versorger benötigt Ersatzlösung

Für die Stadtwerke Weißwasser hat die Zukunft der Braunkohle-freien Fernwärme allerdings schon jetzt begonnen. Denn der Versorger hat kurzfristig eine Ersatzlösung zu finden, die bereits ab Mai 2026 alltagstauglich zum Einsatz kommen muss. Geschäftsführerin Katrin Bartsch spricht laut Mitteilung von einer „Herausforderung, die Versorgungssicherheit an Tagen ohne Leag-Lieferung eigenverantwortlich zu gewährleisten“.

n Vorbereitung sei eine „gasbasierte“ Wärmeproduktion. Weißwasser wolle diese laut Katrin Bartsch so dimensionieren, „dass sie zu jeder Zeit den gesamten Wärmebedarf abdecken kann“. Gegenüber dieser Redaktion präzisierte die Geschäftsführerin auf Anfrage, am existierenden Heizhaus Süd einen zentralen Ersatz mit vier Gaskesseln schaffen zu wollen.

Die Eigenversorgung laufe dann sowohl mit ertüchtigten als auch mit neu zu bauenden Gaskesseln. Insgesamt stecken die Stadtwerke nach derzeitigem Stand 3,4 Millionen Euro in die Maßnahmen. Letztendlich soll eine Fernwärmeleistung von 25,5 MW installiert sein. Den Wärmebedarf schätzt Katrin Bartsch auf 60 Millionen kWh.

Die Beteiligten wollen unabhängig von dieser Zwischenlösung ihre Wärmekooperation auch über das Ende der Braunkohle-Ära hinaus fortsetzen. Leag-Vorstandsvorsitzender Adi Roesch äußerte sich offen für das Entwickeln einer „wirtschaftlich tragfähigen“ Wärmeversorgung für Weißwasser.

Diese müsse die politischen Vorgaben der Wärmewende erfüllen und „schrittweise zu einem höheren Anteil grüner Wärme führen“. Folgeverhandlungen seien bereits abgemacht, so Katrin Bartsch. Wie die klimaneutrale Wärme der Zukunft aussehen kann, ist allerdings in Boxberg wieder offen. Denn ihre großen Wasserstoff-Pläne am Standort hat die Leag gerade erst auf Eis gelegt (wir berichteten).

Gaskraftwerk Leipheim. Quelle: Katia Meyer-Tien

Beschwerde gegen Kraftwerksstrategie

GASKRAFTWERKE. 20.000 MW neue Gaskraftwerkskapazitäten? Oder doch nur 12.500 MW? Die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung bleibt umstritten. Ein Energieunternehmen hat jetzt Beschwerde eingelegt.

In der Diskussion um die von der Bundesregierung geplante Ausschreibung von neuen Gaskraftwerken hat sich jetzt auch der Energieversorger Einskommafünfgrad positioniert. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bei der Europäischen Kommission offiziell Beschwerde gegen die geplante Kraftwerksstrategie eingelegt. Die Pläne seien wettbewerbsverzerrend und trieben die Kosten für die Energiewende unnötig in die Höhe, heißt es in der Begründung.

Die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sehen vor, bis 2030 Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 20.000 MW auszuschreiben und finanziell zu fördern, um so in Zeiten von geringer Erneuerbaren-Erzeugung die Stromversorgung zu sichern.

Eine derartige Subventionierung ist nach EU-Recht allerdings nur zulässig, wenn dadurch keine Wettbewerbsverzerrungen entstehen und der Bau der Kraftwerke notwendig, angemessen und technologieoffen wäre. Im Hinblick auf diese Anforderungen waren bereits die entsprechenden Pläne der rot-grün-gelben Vorgängerregierung umstritten.

Damals hatte man sich im Hinblick auf derartige beihilferechtlichen Bedenken auf die Planung von 12.500 MW (statt ursprünglich 23.800 MW) auszuschreibender Kraftwerkskapazität verständigt, die mittel- bis langfristig nicht mit Erdgas, sondern mit Wasserstoff betrieben werden sollte. Der Spiegel berichtete am 21. Oktober unter Berufung auf Quellen im Wirtschaftsministerium, dass in Brüssel auch derzeit nur noch über 12.000 bis 12.500 MW verhandelt werde, nicht mehr über die von Reiche geplanten 20.000 MW.

Virtuelle Kraftwerke statt Gaskraftwerken

Einskommafünfgrad-CEO Philipp Schröder hat grundsätzliche Einwände gegen die Plane: „Die geplanten Gaskraftwerke sollen dann anspringen, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen. Genau das bilden auch gebündelte dezentrale Systeme in Form virtueller Kraftwerke ab. Bei Engpässen reduzieren sie den Stromverbrauch durch das gezielte und koordinierte Verschieben von Verbrauch und können gleichermaßen Strom aus privaten Batterien und E-Autos bereitstellen, wenn dieser wiederum gebraucht wird.“

Die Förderung von Gaskraftwerken verzerrten den Wettbewerb, sagt Schröder, und fordert: „Es muss einen technologisch offenen Wettbewerb zwischen zentralen und dezentralen Kraftwerken geben, bei denen Erzeuger und Flexibilität grundsätzlich gleichbehandelt beziehungsweise gefördert werden. Das Ziel muss sein, durch mehr Wettbewerb die besten Lösungen für den günstigsten Strom und das sicherste Stromsystem zu gewährleisten.”

Auch gegen den diskutierten Kapazitätsmarkt hat das Energieunternehmen Einwände: Ein solcher Kapazitätsmarkt würde kostengünstigere Alternativen „systematisch benachteiligen und unverhältnismäßig diskriminieren“. Wenn Erzeuger künftig nicht nach tatsächlich produziertem Strom, sondern nach angeschlossener, bereitgestellter Kapazität vergütet werden, würden dezentrale Erzeuger, die eine volatile Kapazität bereithalten, aus dem Markt gedrängt. Einskommafünfgrad zählt sich mit 600 MW an Flexibilitätskapazitäten selbst zu Europas größten virtuellen Kraftwerken für Privathaushalte.

NRW setzt neue Marke für Windkraft-Zulassungen in Deutschland

Quelle: Pixabay / Simon

WINDKRAFT ONSHORE. Nordrhein-Westfalen erobert das laufende Windjahr im Sturm. Der Landesrekord bei neu errichteten Turbinen ist bereits gebrochen, dazu kommt im Bund ein Allzeithoch bei Genehmigungen.

Mehr als neun Wochen vor Jahresende scheint der Klassenbeste im deutschen Windenergie-Ranking festzustehen. Nordrhein-Westfalen stehe diese Auszeichnung zu, findet der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE NRW) und verweist für 2025 auf einen Landesrekord und eine Bestmarke im Ländervergleich.

Der Landesrekord bezieht sich auf die Gesamtleistung der neu ans Netz gegangenen Windenergieanlagen. Bis Mitte Oktober verzeichnete das öffentliche Marktstammdatenregister für NRW 180 neu in Betrieb genommene Anlagen mit 907 MW Leistung. Das Jahr 2017 markierte das bislang beste Jahr zwischen Rhein und Weser: mit 881 MW.

Selbst wenn man die Netto-Leistung zugrunde legt, also die vom Netz gegangenen Altanlagen abzieht, sind aktuell 849 installierte MW bereits nah an der Bestmarke. Für den Branchenverband ist dies zu vernachlässigen, da er einen Gesamtausbau bis Ende 2025 im Umfang von jenseits der 1.000-MW-Grenze prognostiziert. Aktuell gehe gut ein Viertel des gesamten deutschen Zubaus auf das Konto von NRW.

LEE NRW warnt vor „Fadenriss“

Bei den Genehmigungszahlen weht kein anderer Wind, im Gegenteil: Die Landkreisämter winkten zwischen Januar und Mitte Oktober Anträge für Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4.580 MW durch, so der LEE NRW. In keinem anderen Bundesland habe in der Vergangenheit jemals eine derart große Menge innerhalb eines Jahres von den Behörden eine Zulassung erhalten.

Der Branchenverband käme seiner Bestimmung als Interessenvertretung nicht nach, beließe er es bei Jubelarien. Entsprechend bestehe laut Verbandsvorsitzendem Hans-Josef Vogel trotz der Zahlen keine Veranlassung, in den Anstrengungen nachzulassen. Schließlich kämen die Erneuerbaren in NRW erst auf einen Anteil von gut 30 Prozent an der Stromerzeugung. Die Bundesregierung hat 80 Prozent vorgegeben. Ein dynamischer Windenergieausbau sei „weiterhin unverzichtbar“.

Dass politischer Rückenwind nicht von Dauer sein muss, steht für den Verband außer Frage. Schließlich bremste eine CDU-FDP-Koalition in Düsseldorf ab 2017 den Ausbau massiv. Erst ein Regierungswechsel in Berlin 2021 und am Rhein 2022 hätten laut LEE NRW den Umschwung eingeleitet.

Die nüchterne Haltung der neuen Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche (CDU), zum Erneuerbaren-Ausbau hat der Verband durchaus wahrgenommen. „Wir brauchen ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, damit es demnächst zu keinem Fadenriss beim Windenergieausbau kommt“, so Hans-Josef Vogel. Bei der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im kommenden Jahr seien „vernünftige Regelungen“ zu finden.

E-Control veröffentlicht Netztarif-Entwürfe für 2026

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Erstmals möchte der Regulator „Reduzierte Sommerarbeitspreise“ für Strom verordnen. Die Netztarife für Gas dürften weiter steigen − auch wegen Änderungen im Fernleitungsbereich.

Österreichs Regulierungsbehörde E-Control veröffentlichte am 20. Oktober die Entwürfe ihrer Verordnungen für die Strom- und Gasnetztarife für das Jahr 2026. Stellungnahmen können bis zum 14. November abgegeben werden, teilte die E-Control mit.

Im Strombereich führt die Behörde eine Neuerung ein: Erstmals möchte sie „Reduzierte Sommer-Arbeitspreise“ (RSAP) verordnen, die auf der Netzebene 7 im Zeitraum 1. April bis einschließlich 30. September jeweils von 10 bis 16 Uhr gelten sollen. Sie sind um 20 Prozent niedriger als die Arbeitspreise für das übrige Jahr. Über die Netzebene 7 werden insbesondere Haushalts- und Gewerbekunden versorgt.

Lob kam vom Bundesverband Photovoltaic Austria: Mit den RSAP setze die E-Control einen Anreiz, Strom regional zu verwenden, statt großräumig zu verteilen.

Auf und ab im Strombereich

Die Entwicklung der Netznutzungsentgelte, des wichtigsten Teils der Netztarife, gestaltet sich österreichweit unterschiedlich. Für Kunden, deren benötige Leistung nicht messtechnisch erfasst wird und die durchschnittlich 3.500 kWh pro Jahr benötigen, steigen diese im Burgenland im Vergleich zu 2025 um 16,1 Prozent auf 10,02 Cent/kWh, in Tirol um 14,4 Prozent auf 8,39 Cent/kWh und in Niederösterreich um 8,0 Prozent auf 10,33 Cent/kWh. Die E-Control führt dies auf nicht näher genannte „zusätzliche Investitionen“ der jeweiligen Netzbetreiber zurück.

Für mehrere Netzgebiete plant die Behörde dagegen Senkungen des Netznutzungsentgelts auf der Haushaltsebene. Im Bundesland Salzburg etwa beträgt der Rückgang 8,0 Prozent, das künftige Entgelt liegt bei 8,13 Cent. Dies wird seitens der E-Control mit der „allgemeinen Kosten- und Mengenentwicklung des Landesnetzbetreibers“ Salzburg Netz begründet. Senkungen sind unter anderem auch für Wien mit 2,8 Prozent auf 8,52 Cent/kWh sowie die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt mit 2,1 Prozent auf 8,44 Cent/kWh angekündigt.

Bei den Großkunden ist die höchste Steigerung 16,3 Prozent auf 1,54 Cent/kWh auf der Netzebene 3 im Burgenland zu verzeichnen. Auf dieser Ebene erfolgt aber auch die kräftigste Senkung für solche Kunden, konkret um 8,7 Prozent auf 1,12 Cent/kWh in Wien.

Anstieg im Gasbereich

Im Gasbereich steigen die Netzentgelte ohne Ausnahme an, weil der Gasbedarf tendenziell österreichweit rückläufig ist. Auf der Netzebene 3, über die die Haushalte versorgt werden, beträgt die Steigerung der Netznutzungsentgelte im bundesweiten Durchschnitt gegenüber 2025 rund 18,2 Prozent. Das neue Durchschnittsentgelt für einen Haushalt mit 15.000 kWh Bedarf beträgt 416,39 Euro/Jahr.

Die höchste Zunahme verzeichnet Kärnten mit 35 Prozent auf 456,62 Euro/Jahr, gefolgt von Niederösterreich mit 30,6 Prozent auf 356,69 Euro/Jahr sowie der Steiermark mit 27,7 Prozent auf 398,70 Euro/Jahr. Die geringsten Erhöhungen erfolgen dem gegenüber in Oberösterreich mit 6,5 Prozent auf 394,70 Euro/Jahr, Tirol mit 9,1 Prozent auf 398,48 Euro/Jahr sowie Vorarlberg mit 21,4 Prozent auf 300,00 Euro/Jahr.

Fernleitungen: Mengenrisiko für die Kunden

Noch erheblich höhere Kostenzuwächse stehen den Unternehmen bevor, die über die Netzebene 2 versorgt werden. Zurückzuführen ist dies auch auf die Umstellung der Tarifierungssystematik für die Fernleitungen. Der Hintergrund: Vor Beginn des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 dienten die durch Österreich verlaufenden Fernleitungen vor allem der Versorgung von Kunden im In- und Ausland, insbesondere Italien, mit russischem Gas. Im Zuge des Krieges kamen die Lieferungen aus Russland indessen sukzessive zum Erliegen und endeten mit dem Auslaufen des russisch-ukrainischen Transitvertrags per 1. Januar 2025 vollständig. Dementsprechend veränderten sich die Transportflüsse, was mit teils erheblichen Rückgängen der Einnahmen der Fernleitungsbetreiber verbunden war.

Aus diesem Grund änderte die E-Control im Einklang mit den Marktteilnehmern die Tarifsystematik. Nicht zuletzt brachte dies dem Entwurf der Verordnung für die Gasnetztarife im Jahr 2026 zufolge die „Übernahme des Mengenrisikos durch die Netzkunden“ mit sich.

In Salzburg haben Unternehmen mit 90 Millionen kWh Jahresbedarf daher mit einem Anstieg ihres Netznutzungsentgelts um 67,6 Prozent auf 402,89 Euro/Jahr zu rechnen, in Wien mit einer Erhöhung um 53,8 Prozent auf 245,90 Euro/Jahr und im Burgenland mit einer Zunahme um 47,7 Prozent auf 369,96 Euro/Jahr. Im österreichweiten Durchschnitt steigt das Netznutzungsentgelt für solche Kunden um 26,9 Prozent auf 242,50 Euro/Jahr.

Die Verordnungsentwürfe sind auf der Internetseite der E-Control zugänglich.

Wissenschaftler schlagen wegen EU-Klimaziel Alarm

Quelle: Shutterstock / Romolo Tavani

KLIMASCHUTZ. Mehr als 2.000 Forschende warnen: Die EU droht sich beim Klimaziel 2040 von der Wissenschaft zu entfernen. Ein ehrgeiziger Plan sei „eine existenzielle Notwendigkeit“.

In der Debatte über ein Klimaziel der EU für 2040 verschaffen sich mehr als 2.000 europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gehör − darunter auch knapp 50 aus Deutschland. „Die politische Diskussion bewegt sich von den wissenschaftlichen Erkenntnissen weg“, heißt es in einem offenen Brief an die europäischen Staats- und Regierungschefs.

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Emissionen in den nächsten 15 Jahren um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Ein Teil soll durch international anerkannte Klimazertifikate kompensiert werden dürfen. Der Vorschlag braucht noch die Zustimmung der EU-Staaten und des Europaparlaments, in mehreren Staaten regt sich jedoch deutlicher Widerstand gegen das Ziel. Bei einem Treffen in Brüssel wollen die EU-Staats- und Regierungschefs am 23. Oktober darüber diskutieren.

An der Wissenschaft festhalten

„Vor dem EU-Gipfel rufen wir die Entscheider dazu auf, an der Wissenschaft und am Pariser Klimaabkommen festzuhalten“, schreiben die Forschenden der verschiedensten Universitäten und Institutionen. Das Klimaziel der EU sei ohnehin überfällig. Bei der anstehenden Weltklimakonferenz im November in Brasilien müsse die EU einen verlässlichen Plan mitbringen und als starker und konstruktiver Player im Klimaschutz auftreten.

Das vorgeschlagene 90-Prozent-Ziel sei „nicht nur eine politische Entscheidung, sondern eine existenzielle Notwendigkeit, um Europas Zukunft zu sichern und das Leben der Menschen zu schützen angesichts des zunehmend hohen Risikos, kritische Kipppunkte zu überschreiten“. Zudem biete ein solches Ziel bei richtiger Umsetzung auch wirtschaftliche Chancen − etwa deutlich günstigere Stromrechnungen, neue Jobs und Einsparungen für fossile Importe im Milliardenbereich.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erwartet, dass sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dem EU-Gipfeltreffen dafür einsetzt, die Emissionen bis ins Jahr 2040 um mindestens 90 Prozent zu senken. „Deutschland hat sich festgelegt, nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch durch unsere nationalen Gesetze“, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Man unterstütze den Kommissionsvorschlag und halte ihn für gut vereinbar „mit unseren Ambitionen, aber eben auch in der Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie“.

Immergrüns Aufschläge für Strom und Gas unwirksam

Quelle: Shutterstock / sergign

RECHT. Ende eines Streits um Aufschläge für Strom und Gas während der Energiekrise: Die Tarife von „immergrün“ sind nicht wirksam. Für eine Erstattung müssen Betroffene aber aktiv werden.

Wer Tarife erhöht, dies aber intransparent und ohne Vergleich alter und neuer Preisbestandteile tut, der kann nicht auf Milde vor Gericht hoffen. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das letzte Wort in einem Verfahren gegen den Strom- und Gaslieferanten „immergrün“ gesprochen und Preisänderungen für nicht wirksam erklärt, teilt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW) mit.

Im Jahr 2021 war die VZ NRW erstmals per einstweiliger Verfügung gegen die Tochtermarke der Rheinischen Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft mbH (REG) vorgegangen (wir berichteten). Sie hatte während der Energiekrise Mitteilungen über Preiserhöhungen für Strom und Gas verschickt, in manchen Fällen sogar das Ende der Stromversorgung angekündigt. Über reguläre Klageverfahren vor dem Landgericht Köln (2022) und dem Oberlandesgericht Düsseldorf (2023) landete das Verfahren letztlich in Karlsruhe.

Auch dort gab es für die REG nichts zu holen, die ausgesprochenen Preiserhöhungen bleiben unwirksam. Denn auch an der richterlichen Argumentation veränderte sich nichts. Die in Kundenmails und Briefen mitgeteilten Änderungen genügten nicht den gesetzlichen Ansprüchen.

So sei es nicht ausreichend, wenn der Energielieferant die Mitteilung über eine Strompreisänderung in einem Online-Kundenpostfach hinterlege. Das verletze die Informationspflichten. Zumindest wäre es erforderlich gewesen, zusätzlich auf transparente und verständliche Weise anzukündigen, dass es im Kundenpostfach eine Information über eine Preisänderung gebe.

Auch sei die Ankündigung einer Strompreisänderung per E-Mail intransparent, wenn in der Betreffzeile zugleich andere Informationen gelistet seien. Auch sind nun die Anforderungen an die Preisübersicht höchstrichterlich klar: Es muss sich um die Gegenüberstellung der alten und neuen Preisbestandteile handeln, damit Kundinnen und Kundinnen ein einfacherer Vergleich mit anderen Lieferanten möglich sei.

Die VZ NRW landete dennoch keinen Erfolg auf ganzer Linie. Denn die Verbraucherorganisation hatte in einem Antrag auch gefordert, dass Immergrün wegen der unwirksamen Preiserhöhungen auch automatisch die eingezogenen Aufschläge zurücküberweisen müsse.

Dies funktioniert laut VZ NRW nur über einen Umweg. Der BGH hat die REG angewiesen, mit E-Mails oder per Information über das Kundenpostfach die Kundschaft darüber zu informieren, dass die Erhöhung unwirksam ist. Auf diese Berichtigungsschreiben müssten Betroffene dann selbst tätig werden. Sie „sollten dann aktiv eine Rechnungskorrektur und die Rückzahlung des zu viel gezahlten Geldes einfordern“, so Gregor Hermanni, Experte für Energierecht bei der VZ NRW.

Quelle: Fotolia / vencav

Untersuchung zu Strompreisspitzen beendet

REGENERATIVE. Hohe Strompreise während der Dunkelflauten 2024 führten zu Untersuchungen durch Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur. Nun haben die Behörden ihre Ergebnisse vorgelegt.

Hintergrund der Untersuchungen waren kurzfristige Preisexplosionen auf dem Stromgroßhandelsmarkt während zweier Dunkelflauten. Zwischen dem 5. und 7. November sowie dem 11. und 12. Dezember 2024 stiegen die Preise zeitweise auf mehr als 900 Euro pro MWh. Im Jahresmittel lag der Preis dagegen bei rund 79 Euro pro MWh. Dunkelflauten entstehen, wenn Wind- und Solarstrom zeitgleich ausfallen und der Strombedarf fast ausschließlich durch konventionelle Kraftwerke gedeckt werden muss.

Wie die beiden Bonner Behörden nun in einer Mitteilung vom 21. Oktober bekannt geben, zeigten die Analysen keine Hinweise auf Marktmanipulation oder missbräuchliches Verhalten durch Energieversorger. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, erklärt, der steuerbare Kraftwerkspark sei in den betroffenen Zeiträumen weitgehend im Einsatz gewesen. Zu jeder Zeit sei die Stromversorgung durch Reservekapazitäten abgesichert gewesen. Es gebe jedoch einzelne Sachverhalte, die weiter untersucht werden sollten. Müller unterstreicht zugleich die Notwendigkeit, neue steuerbare Kapazitäten zu schaffen und Angebot sowie Nachfrage stärker zu flexibilisieren.

|

| „Ergebnis der Untersuchung von Preisspitzen im kurzfristigen Stromgroßhandel im November und Dezember 2024“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt |

Auch das Bundeskartellamt unter Leitung von Andreas Mundt kommt zu dem Ergebnis, dass keine missbräuchliche Zurückhaltung von Erzeugungskapazitäten durch eines der fünf größten Energieunternehmen festgestellt wurde. Untersucht wurden laut Mitteilung die Kraftwerke von EnBW, Leag, RWE, Uniper und Vattenfall. Diese Unternehmen stehen für den Großteil der regelbaren Erzeugungsleistung in Deutschland. Nach Auswertung der Einsatzdaten waren nahezu alle gemeldeten Kapazitäten in Betrieb. Die freie, nicht eingesetzte Leistung lag am 6. November 2024 bei rund 170 MW und am 12. Dezember bei etwa 410 MW – ein vergleichsweise geringer Anteil, der vor allem aus flexiblen, aber kostenintensiven Anlagen bestand.

Das Bundeskartellamt prüfte zudem, ob Anlagen zu Unrecht als nicht verfügbar gemeldet wurden. Die Analysen ergaben, dass Ausfälle, vorrangige Wärmeerzeugung oder die Bereitstellung von Regelleistung die wesentlichen Gründe für die gemeldete Nichtverfügbarkeit der Anlagen waren. Hinweise auf eine bewusste Kapazitätszurückhaltung hätten sich nicht erhärtet.

Steuerbare Kraftwerke waren verstärkt im Einsatz

Die Bundesnetzagentur bewertete parallel die Versorgungssicherheit und untersuchte mögliche Verstöße gegen die Marktmissbrauchsverordnung REMIT (Verordnung (EU) Nr. 1227/2011). Dabei zeigte sich, dass steuerbare Kraftwerke intensiver genutzt wurden als zunächst angenommen. Vor allem Braun- und Steinkohlekraftwerke liefen in den teuersten Stunden nahezu durchgängig. Auch bei Erdgas- und Pumpspeicherkraftwerken standen laut Behörde noch Restkapazitäten bereit. Die geschätzte marktfähige, aber ungenutzte Kapazität betrug 4.500 MW am 6. November und 3.400 MW am 12. Dezember. Zudem standen, wie es weiter aus Bonn heißt, 12.000 bis 13.000 MW an Reserven und Regelenergie zur Verfügung. Damit sei die Stromversorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Auf der Handelsseite konnte die Bundesnetzagentur bislang keine Verstöße gegen Marktmissbrauchsregeln feststellen. Einige Fälle werden jedoch weiter untersucht. Beide Behörden betonen, dass Preisspitzen zwar durch Angebots- und Nachfrageeffekte erklärbar seien. Der Wettbewerb bleibe aber ein entscheidender Faktor, um überhöhte Preise zu verhindern. Mundt forderte daher, die anstehenden Ausschreibungen für steuerbare Kraftwerke gezielt zu nutzen, um die Marktkonzentration im Erzeugungssektor zu verringern.

Beide Institutionen bekräftigen, dass künftig ein größerer Anteil steuerbarer Kapazitäten notwendig ist, um Engpässe und extreme Preisschwankungen zu vermeiden. Gleichzeitig müssten Nachfrageflexibilitäten, etwa durch Speicher oder eine anpassbare Nutzung von Biomassekraftwerken, stärker zum Einsatz kommen.

Das sechsseitige Papier zum „Ergebnis der Untersuchung von Preisspitzen im kurzfristigen Stromgroßhandel im November und Dezember 2024“ ist über die Internetseite des Bundeskartellamtes downloadbar.

Speicherbranche wächst trotz US-Zollstreit

Quelle: Jonas Rosenberger

STROMSPEICHER. Der weltweite Markt für Energiespeicher wächst, auch wenn Handelskonflikte und politische Unsicherheiten bremsen. China und Deutschland treiben die Entwicklung voran, so Bloomberg NEF.

Der globale Markt für Energiespeicher bleibt laut dem neuen „Energy Storage Market Outlook“ für das zweite Halbjahr 2025 von Bloomberg NEF auf Wachstumskurs. Bloomberg NEF (New Energy Finance) ist die Energiemarktforschungseinheit des Finanz- und Informationsdienstleisters Bloomberg. Der Bericht erschien am 20. Oktober und blickt mit Prognosen bis 2035 nach vorn.

Zwar verzögern US-Zollstreitigkeiten und politische Unsicherheiten den Ausbau, doch das Jahr 2025 dürfte mit rund 92.000 MW beziehungsweise 247.000 MWh neuer Kapazität eines der stärksten werden – ein Zuwachs von rund 23 Prozent verglichen zum Jahr 2024, wie Bloomberg NEF mitteilt.

Deutschland bleibt zentraler Markt in Europa

Europa legt zu: Ab 2026 sollen die jährlichen Installationen in Europa, Nahost und Afrika − die EMEA-Region − die der amerikanischen Märkte übertreffen. Innerhalb Europas zählen Deutschland und das Vereinigte Königreich zu den etablierten Wachstumstreibern; Italien soll ab 2030 über Auktionsprogramme zulegen. Für EMEA erwartet Bloomberg NEF bis 2035 kumuliert 516.000 MW beziehungsweise 1,56 Millionen MWh.

Deutschland gilt dabei als einer der zentralen Anker des europäischen Speichermarkts, wie Bloomberg NEF weiter schreibt. Das Land profitiere von klaren Netzanschlussregeln, der Integration von Speichern in den Strommarkt sowie von den jüngsten Auktionsverfahren für systemdienliche Kapazitäten. Damit bleibt der deutsche Markt laut den Analysten strukturell stabil – und bildet das „Rückgrat des europäischen Ausbaus“.

|

| „Energy Storage Market Outlook executive summary“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: BloombergNEF |

China als globaler Wachstumsmotor

In Asien gleichen neue Ziele in China frühere politische Änderungen aus; Projekte werden stärker marktbasiert vergütet. Indien und Australien erhöhen über Beschaffungen und Investorenprogramme die Taktzahl. Für Asien-Pazifik (APAC) nennt Bloomberg NEF bis 2035 kumuliert eine Speicherleistung von über 1 Million MW beziehungsweise eine Speicherkapazität rund 4 Millionen MWh.

In Nord- und Südamerika dagegen hemmen politische Hürden den Fortschritt. In den USA versuchen Projektentwickler, die Fertigstellung laufender Anlagen zu beschleunigen, bevor mögliche neue Zölle greifen. Kanada überschreitet 2025 erstmals die Gigawattmarke, während in Lateinamerika Auktionsprogramme in Chile, Brasilien und Argentinien den Ausbau vorantreiben.

Technologischer Wandel

Aktuell entfallen laut Bloomberg NEF 84 Prozent der neu installierten Kapazität auf Großspeicherprojekte. Systeme mit einer Entladedauer unter sechs Stunden dominieren noch bis Ende des Jahrzehnts. Danach gewinnen Langzeitspeicher an Bedeutung – also Anlagen mit längerer Betriebsdauer, die unter anderem in Australien, Italien und den USA erprobt werden.

Technologisch führt die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) den Markt an. Die Gründe: niedrige Kosten und lange Lebensdauer. Ihr Marktanteil soll 2027 mit 93 Prozent den Höhepunkt erreichen, bevor alternative Technologien an Bedeutung gewinnen.

Insgesamt erwartet Bloomberg NEF bis zum Jahr 2035 einen Anstieg der installierten Leistung auf 2 Millionen MW beziehungsweise eine Kapazität von rund 7 Millionen MWh – das entspricht dem Zwölffachen des Bestands von 2024. Der jährliche Zubau wächst durchschnittlich um 23 Prozent. Trotz kurzfristiger Dämpfer bleibt der Speichersektor damit eine der zentralen Säulen der Energiewende.

Entwicklung der Ausfallarbeit durch Redispatch

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 9,4 Terawattstunden Strom aus Erneuerbaren Energien abgeregelt, um die Netzstabilität gewährleisten zu können (Redispatch). Im Vorjahresvergleich ist das Volumen des Redispatch mit erneuerbaren Energien um rund elf Prozent gesunken. Die Abregelung kann notwendig werden, wenn die Netzkapazitäten nicht ausreichen, um den insgesamt erzeugten Strom abzutransportieren (Netzengpassmanagement).

Die Einspeisesteckdose am Umspannwerk Balzhausen. Quelle: LVN / Jonas Ziegler

Eine Steckdose für sieben Projekte

STROM. Die sogenannte Überbauung gilt als eine Lösung für die optimale Ausnutzung von Kapazitäten im Verteilnetz. In Bayern ist jetzt ein Pilotprojekt gestartet.

Nicht Baumaßnahmen für einzelne Einspeiseprojekte realisieren, sondern ausreichend Kapazitäten vorausschauend bereitstellen: Das ist das Ziel der „Einspeisesteckdose“, die die LEW Verteilnetz (LVN) im bayerischen Balzhausen (Landkreis Günzburg) jetzt in Betrieb genommen hat. Dabei handelt es sich um einen Transformator mit einer Maximalleistung von 80 MW, um die LVN das bestehende Umspannwerk Balzhausen erweitert hat.

Im Vorfeld der Erweiterung hat der Verteilnetzbetreiber die neu entstehenden Kapazitäten ausgeschrieben, was auf große Resonanz stieß: Insgesamt gingen Anfragen für insgesamt 445 MW Leistung ein. Einspeisen sollen in dem Pilotprojekt nun sieben Projekte mit einer Gesamtleistung von 126 MW: drei Batteriespeicher, drei PV-Parks sowie eine Windkraftanlage.

Damit übersteigt die theoretische Gesamtleistung der Anlagen zwar die 80-MW-Leistung des Anschlusses. Der Mix der verschiedenen Energieträger sowie entsprechende Anschlussvereinbarungen, schreibt LEW in einer Pressemitteilung, ermöglichen aber eine Überbauung der Netzanschlusskapazität um 60 Prozent. Denn Wind- und PV-Anlagen liefern zu unterschiedlichen Zeiten Strom. Und die drei Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 61 MW sollen ihren Betrieb netzneutral steuern, also so, dass sie die vorhandenen Netzkapazitäten bei Einspeisespitzen aus Photovoltaik- oder Windanlagen nicht zusätzlich beanspruchen. So könne die tatsächliche Netzkapazität der Einspeisesteckdose optimal genutzt werden.

|

| Bei der Inbetriebnahme der Einspeisesteckdose: v.l. Christian Barr (LEW Vorstand), Barbara Plura (Technische Netzplanerin bei LEW Verteilnetz), Hubert Aiwanger (Wirtschaftsminister Bayern, Freie Wähler), Dietrich Gemmel (LEW Vorstand). Quelle: LVN / Jonas Ziegler |

„Die Bereitstellung der Netzkapazität, die Ausschreibung und der Mix verschiedener Energieträger am Netzanschlusspunkt ist ein praxistauglicher Weg zur optimalen Netzauslastung. So können wir Anlagen räumlich und zeitlich koordinierter ans Netz bringen und die volkswirtschaftlichen Kosten maßgeblich senken“, sagt Barbara Plura, Projektleiterin für die Einspeisesteckdose bei der LVN.

Halbierung der Gesamtkosten

Das Projekt ist eine Lösung für eine der größten Herausforderungen, denen sich Verteilnetzbetreiber gegenüber sehen: Der Integration von immer mehr dezentralen Anlagen. In Bayern hat sich dafür auf Initiative des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2022 eine „Verteilnetzinitiative“ zusammengefunden, bei der sich bayerische Verteilnetzbetreiber, Energiewirtschaft, kommunale Spitzenverbände und der Bayerische Bauernverband „zur kooperativen Zusammenarbeit und zu gemeinsamen Lösungen bekannt hatten“, wie es aus dem Ministerium heißt. „Wir haben eine Verteilnetzinitiative gestartet, weil wir bei der Energiewende mehr Koordinierung und Kosteneffizienz brauchen“, sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der bei der Inbetriebnahme ebenfalls vor Ort war.

Das Pilotprojekt in Balzhausen ist Teil der Initiative, ebenso wie ein vergleichbares Projekt des Bayernwerk in Niederviehbach (Landkreis Dingolfing-Landau). Die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten für die Netzintegration der erneuerbare Energien-Anlagen seien im Projekt halbiert worden, berichtet die LVN. Drei Hebel wirkten zusammen: Zum einen sei der Netzanschlussprozess bei der LVN als Verteilnetzbetreiber optimiert und gebündelt worden, was Zeit und Kosten sparte. Zum anderen teilten sich die Anlagen, die an der Einspeisesteckdose einspeisen, Infrastruktur, Bauaufwand und Anschlusskosten. Das transparente und strukturierte Verfahren schaffe darüber hinaus Planungssicherheit und reduzierte Kosten seitens der Projektentwickler.

LEW-Vorstand Christian Barr verspricht sich viel von der Lösung, sieht für die Umsetzung von Folgeprojekten aber zunächst die Bundespolitik am Zug: „Die Einspeisesteckdose zeigt, wie wir die Herausforderungen der Energiezukunft pragmatisch und lösungsorientiert bewältigen können – ein echter Gamechanger! Nun geht es darum, dass wir die Leitprinzipien der Einspeisesteckdose – vorausschauender Netzausbau, Ausschreibung der Kapazitäten und Überbauung mehrerer Einspeiser auch im großen Maßstab und mit fairer Kostenverteilung umsetzen können. Hier müssen wir den rechtlichen und regulatorischen Rahmen auf Bundesebene entsprechend weiterentwickeln“, sagte er.

Neue Stromrichter-Technik für Elektrolyseure

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Verbesserung der DC-Stromqualität, Reduzierung der Systemkosten: Fraunhofer-Forscher haben eine neue Generation von Gleichrichtern für Wasserstoff-Elektrolyseure entwickelt.

Die Herstellung von Wasserstoff ist kostspielig, das größte Sparpotenzial liegt in der Stromversorgung. Bei Elektrolyseuren sehen Fachleute solches Potenzial vor allem in der Stromrichter-Technologie. Dies war Thema des Projektes „HyLeiT“ des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), das vor vier Jahren startete und nun zu Ende gegangen ist. In Zusammenarbeit mit den Unternehmen SMA Solar Technology und Infineon Technologies, der Technischen Universität Dresden und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg habe man neuartige Stromrichter entwickelt, die für geringere Systemkosten und eine Verbesserung der DC-Stromqualität sorgen, teilt das IEE mit.

Die neuen Gleichrichter basieren nach Angaben von IEE-Projektkoordinator Norbert Henze auf Transistortechnologien. „Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen können durch die hier entwickelten Siliziumkarbid-Gleichrichter die Anforderungen hinsichtlich Netzintegration mit deutlich geringerem Aufwand erfüllt werden“, berichtet er. In zwei parallelen Entwicklungspfaden seien Labormuster für modulare Stromrichter mit circa 200 kW und 2 MW entstanden. „Diese Gleichrichter haben nicht nur eine höhere Leistungsdichte, sondern auch verbesserte Flexibilität und Effizienz“, sagt der Fraunhofer-Wissenschaftler.

Modelle für Netzintegration

Um die Einbindung von Elektrolyseanlagen in das Stromnetz zu studieren, entwickelten die Forschenden „echtzeitfähige dynamische Modelle“. „Diese Werkzeuge ermöglichen es uns, die Interaktion zwischen Elektrolyseuren und dem Stromnetz realitätsnah zu untersuchen und unsere neu entwickelten Gleichrichter zu optimieren, was entscheidend für die systemgerechte Integration und die Stabilität des Netzes ist“, erklärt IEE-Netz-Experte Philipp Strauß.

Größen wie Spannung, Strom sowie Massen- und Wärmeflüsse ließen sich auf der Basis der Simulation mikroskopischer Zustandsgrößen der elektrochemischen Zellen über einen weiten Betriebsbereich präzise vorhersagen, so das Fraunhofer-Institut.

Ralf Juchem, Projektleiter im SMA Innovation Center, verspricht sich von den Projektergebnissen, „die Kostenvorteile und die Netzdienlichkeit der Großserien-PV/Batterie-Wechselrichter-Plattformen sehr viel umfassender als bisher auch für Elektrolysestromrichter zu erschließen“. Darüber hinaus seien funktionale Fortschritte hinsichtlich Systemintegration, Anlagenbetrieb und Sicherheit der Stromversorgungstechnik für Elektrolyseanlagen erzielt worden.

„Diese Entwicklungen sind entscheidend, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Wasserstofferzeugung weiter zu steigern und somit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie zu leisten“, sagt er. Entwicklungen zur Serienreife der Stromrichterlösungen sollen folgen.

Viessmann Foundation unterstützt TU München mit Millionenförderung

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Die Viessmann Foundation fördert die TUM Venture Labs mit einer siebenstelligen Summe. Ziel ist, den Beitrag von Klima-Start-ups in den kommenden zehn Jahren deutlich zu erhöhen.

Die Viessmann Foundation unterstützt die TUM Venture Labs der Technischen Universität München (TUM) mit einer Förderung in siebenstelliger Höhe über drei Jahre, teilte die Hochschule mit. Mit der Partnerschaft wollen beide Einrichtungen die Wirkung klimarelevanter Innovationen in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen.

Geplant ist der Aufbau eines neuen Climate & Circular Lab. Dieses konzentriert sich auf Themen wie Treibhausgasreduktion, Klimaanpassung, erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus sollen internationale Kooperationen mit Institutionen wie der Stanford University, dem MIT, Breakthrough Energy und dem Earthshot Prize ausgebaut werden.

Die zwölf TUM Venture Labs decken zentrale Technologiefelder ab und unterstützen Gründungsteams aus Wissenschaft und Forschung bei der Entwicklung marktfähiger Lösungen. Sie bieten Zugang zu Infrastruktur, Forschung, Ausbildung und Kapitalnetzwerken. Laut Philipp Gerbert, CEO der TUM Venture Labs, soll die Förderung junge Unternehmerinnen und Unternehmer befähigen, skalierbare Lösungen gegen den Klimawandel zu entwickeln und die Transformation zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Max Viessmann, CEO der Viessmann Generations Group, betonte die Notwendigkeit, Klimaschutz in Geschäftsmodelle zu integrieren. Die Partnerschaft mit der TU München und der gemeinnützigen „UnternehmerTUM“ GmbH solle dazu beitragen, das Münchner Innovationsökosystem im Bereich Klima- und Deep-Tech-Technologien deutlich zu stärken. Mit der Unterstützung der Viessmann Foundation sollen Forschungsergebnisse schneller in unternehmerische Anwendungen überführt werden.

Erstes Wasserkraftwerk ohne Staumauer hat Baurecht

Drei "Energyfish" erzeugen im Rhein Strom. Quelle: Energyminer GmbH

KLEINWASSERKRAFT. 124 „Energyfische“: Am Rhein bei St. Goar darf das weltweit erste Wasserkraftwerk entstehen, das ein freifließendes Gewässer ohne Betonbauten für Ökostrom nutzt − grundlastfähig.

Ökostrom an 124 Angelhaken: Das Start-up Energyminer aus Gröbenzell bei München meldet auf Nachfrage, dass die rheinland-pfälzische Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) die Errichtung eines neuartigen Wasserkraftwerks aus 124 „Energyfish“ am Rhein bei St. Goar komplett genehmigt hat.

Mit dem genehmigten Vorhaben am Rhein tritt Energyminer aus der Prototyp-Testphase heraus in die skalierbare Produktion der „Energyfish“. Sie sind ein Schwarm fischverträglicher und kaum sichtbarer Minikraftwerke, die an der Oberfläche wie Haiflossen aussehen. Sie werden am Seil in ein freifließendes Gewässer gelassen, ihre innenliegenden Schaufelräder erzeugen dort dann permanent Ökostrom. Es ist also weder eine Staumauer erforderlich noch eine auch nur teilweise Kanalisierung des Flusses.

Zuvor waren Prototypen unter anderem im Auer Mühlbach in München (wir berichteten) sowie in St. Goar selbst getestet worden. Im April meldete Energyminer ebenfalls eine Genehmigung für den Lech bei Augsburg, allerdings bezog sie sich lediglich auf fünf „Energyfish“.

Zur technischen Herausforderung der „Energyfish“ erklärte Chantel Niebuhr, Chief Technology Officer von Energyminer, in einer Unternehmensmitteilung: „Unsere Anlagen müssen in ständig wechselnden Strömungsbedingungen stabil bleiben − das ist die eigentliche technische Herausforderung. Wir legen jedes Detail so aus, dass sich das System selbst unter Extrembedingungen berechenbar verhält und im Dauerbetrieb zuverlässig arbeitet.“

Quelle: INNIO

Innio erhält Großauftrag für Rechenzentrum

UNTERNEHMEN. Die „INNIO Group“ errichtet eine mobile Energieversorgung mit 2.300 MW für ein Datenzentrum in den USA.

Innio liefert für ein Energieinfrastrukturprojekt 92 Power-Pack-Einheiten in die USA mit jeweils 25 MW – insgesamt 2.300 MW. Die mobile Energielösung sei für ein Datenzentrum in Houston (USA) vorgesehen, teilte das Unternehmen aus Jenbach in Österreich am 21. Oktober mit.

Innios Energielösung wurde in Zusammenarbeit mit „VoltaGrid“ entwickelt und ist darauf ausgelegt, den Aufbau von Datacentern zu beschleunigen und die GPU-Leistung für KI-basierte Anwendungen zu maximieren, teilte Innio dazu weiter mit. Das System biete Primär-, Spitzenlast- und Notstromversorgung in einer integrierten Plattform und ermögliche so eine hohe betriebliche Flexibilität.

„Gemeinsam mit Innio liefern wir eine skalierbare Lösung, die netzkonforme Leistung mit ultraschneller Reaktion vereint – ganz ohne Abhängigkeit von Batteriespeichern und mit nahezu null Emissionen klassischer Luftschadstoffe“, sagte Nathan Ough, CEO von Voltagrid. Voltagrid ist ein US-amerikanisches Unternehmen und liefert unter anderem Erdgasstromlösungen für Datacenter, industrielle Anwendungen und die Netzstabilisierung.

Die Lösung, die nun von Innio und den US-Amerikanern umgesetzt wurde, hält laut den Unternehmen die volle Leistung und Effizienz auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 Grad Celius aufrecht. Damit seien hochvolatile Laständerungen problemlos zu bewältigen. Im Vergleich zu alternativen Technologien sei das Produkt bis zu 10 Prozentpunkte effizienter. Bei einer installierten Kapazität von 2,3 GW ermögliche dies laut Innio jährliche Kraftstoffeinsparungen im Gegenwert von mehr als 300 Millionen US-Dollar.

Meistro Solution übernimmt Energieberater

Quelle: Shutterstock / Rido

UNTERNEHMEN. Meistro Solution übernimmt die Dr. Lerche GmbH und erweitert damit ihr Beratungsportfolio um technische Gebäudeausrüstung, Gutachtenerstellung und Energieanalytik.

Die Meistro Solution GmbH, eine Gesellschaft der Meistro Gruppe, übernimmt die Dr. Lerche GmbH mit Sitz in Königs Wusterhausen (Brandenburg). Mit dem Energieberater erweitert die Meistro Gruppe ihr Leistungsspektrum um technische Gebäudeanalyse, Energieaudits und Gutachterdienstleistungen. Ziel sei es, Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieversorgung zu begleiten – von der Analyse über die Umsetzung bis zur digitalen Steuerung, teilte Meistro am 21. Oktober mit.

Meistro-Co-CEO Niels Keunecke sieht die Übernahme als strategischen Schritt, um die Energieberatung der Gruppe auszubauen. „So können wir Unternehmen auf ihrem Weg zu einer sicheren, klimaneutralen und wirtschaftlich tragfähigen Energieversorgung ganzheitlich und noch spezifischer begleiten.“

Meistro Solution bietet Energie- und Effizienzberatung sowie digitales Messwesen. Durch die Integration gewinne Meistro Zugang zu neuen Kundengruppen, insbesondere in der technischen Gebäude- und Industrieinfrastruktur, heißt es weiter.

Die Dr. Lerche GmbH verfügt über Erfahrung in Energieaudits, ISO 50001-Zertifizierungen, energetischen Inspektionen und technischen Gebäudeanalysen. Darüber hinaus erstellt das Unternehmen Gutachten im Bereich Lüftungs- und Trinkwasserhygiene.

Der Geschäftsführer der Dr. Lerche GmbH, Marcus Seidel, betont die Synergien zwischen beiden Unternehmen: „Unser spezialisiertes Know-how im Bereich Ingenieur- und Energietechnik trifft auf die energiewirtschaftliche und strategische Kompetenz von Meistro.“ So entstehen nach Ansicht von Seidel Lösungen, die technische Präzision mit ganzheitlicher Energieberatung verbinden.

Enpal wirbt 700 Millionen Euro Fremdkapital ein

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Der Solarentwickler und Wärmepumpenanbieter Enpal hat sich neue Liquidität gesichert. Mit einem britischen Investmenthaus sammeln die Berliner 700 Millionen Euro Kapital ein.

Enpal verfügt für seine ambitionierten Pläne im Solar- und Wärmepumpenbereich nun über ein dickes Finanzpolster an Fremdkapital. Insgesamt stehen dem Berliner Unternehmen künftig Mittel in Höhe von 700 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit dem britischen Investmenthaus M&G hat Enpal ein sogenanntes „Warehouse“ auf Basis von Asset Backed Securities, eine Art Anleihen, eingerichtet. Geldgeber seien Banken wie Citi, Barclays, Bank of America und Credit Agricole CIB, die Kreditlinien im Umfang von 600 Millionen Euro bereitstellen, wie es in einer Mitteilung von Enpal heißt.

Das Geld will Enpal einsetzen, um das florierende Geschäft mit Solaranlagen und Wärmepumpen für private Haushalte weiter auszubauen. Dafür hatte das Unternehmen ein integriertes Finanzierungsmodell entwickelt. Dieses erlaubt es Kundinnen und Kunden auch, die bevorzugten Lösungen im Solar-, Speicher- und Heizungsbereich anzuschaffen, ohne anfallende Ausgaben sofort zu bezahlen. Flexible Ratenkäufe wie diese sichert Enpal nun über den Kreditrahmen ab.

Haushalten könne Enpal auf diese Weise „Energielösungen ohne hohe Vorlaufkosten anbieten“, so Finanzchef Viktor Wingert. Mit dem Kreditrahmen sei es möglich, die Marktdurchdringung mit erneuerbaren Energielösungen noch kapitaleffizienter zu gestalten.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

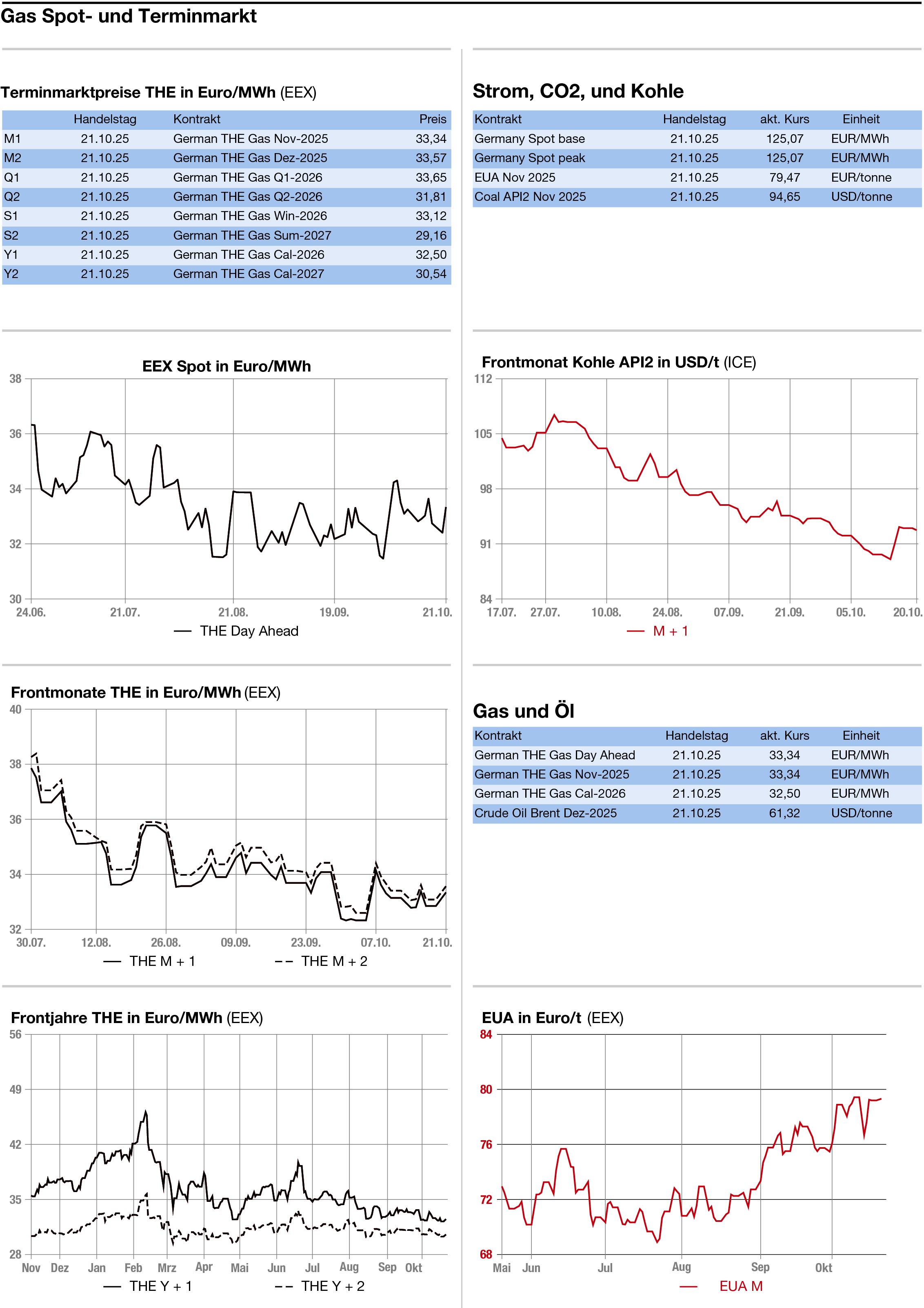

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

CO2 scheitert an der 80-Euro-Marke

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Dienstag präsentiert. CO2 scheiterte an der 80-Euro-Marke und gab daraufhin etwas nach, bei Strom setzte sich keine klare Tendenz durch, Gas zeigte sich gefestigt, nachdem am Vortag noch leichte Abgaben registriert wurden. Auch die fundamentalen Impulse liefern ein gemischtes Bild. Geopolitisch ist die Hoffnung auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit mit der Erwartung einer höheren Energienachfrage verbunden. Andererseits könnten die Ukraine-Friedensverhandlungen zu einem höheren Angebot an russischen Energieträgern am Weltmarkt führen.

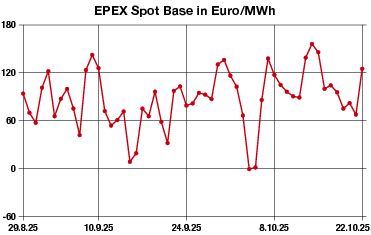

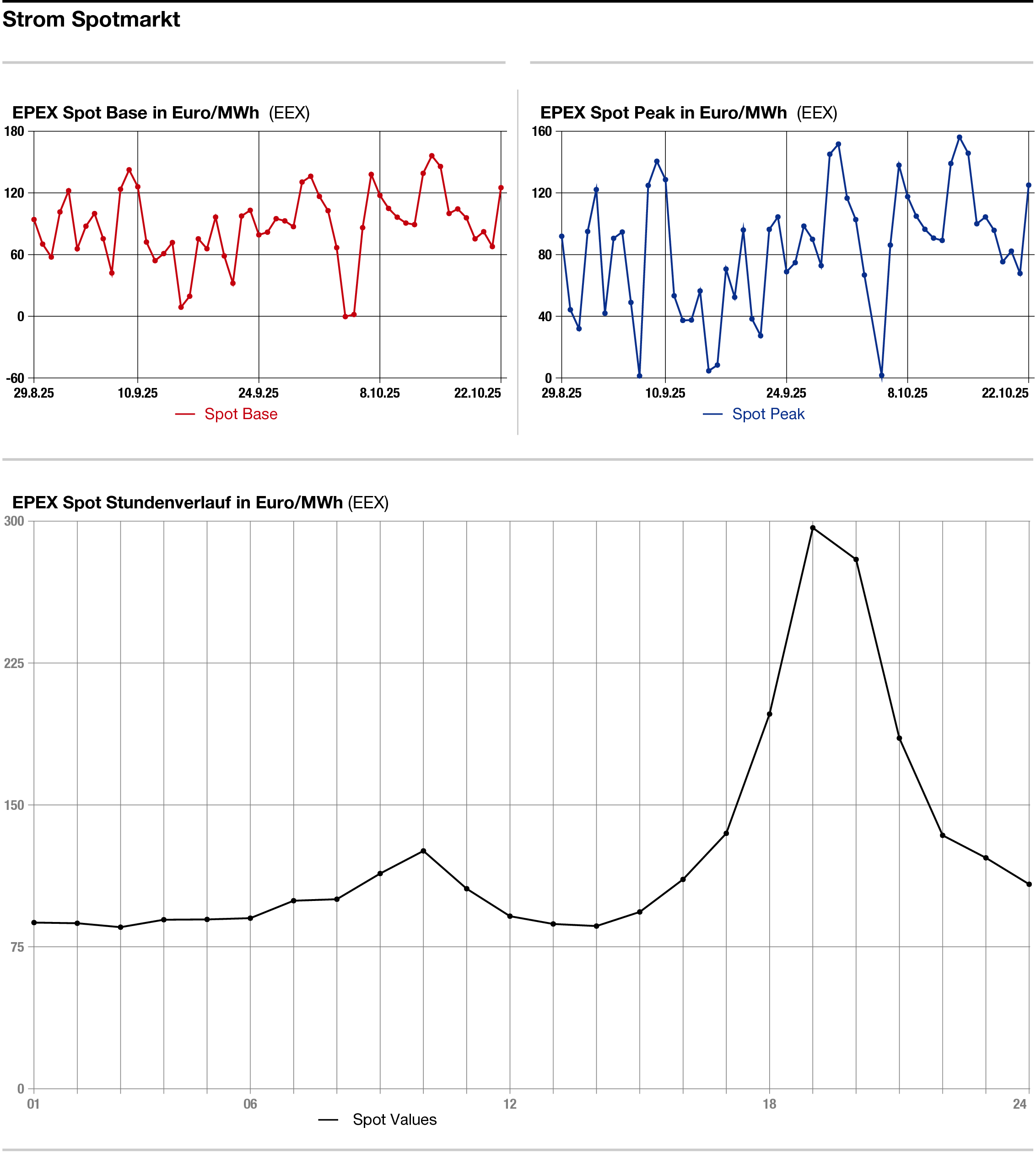

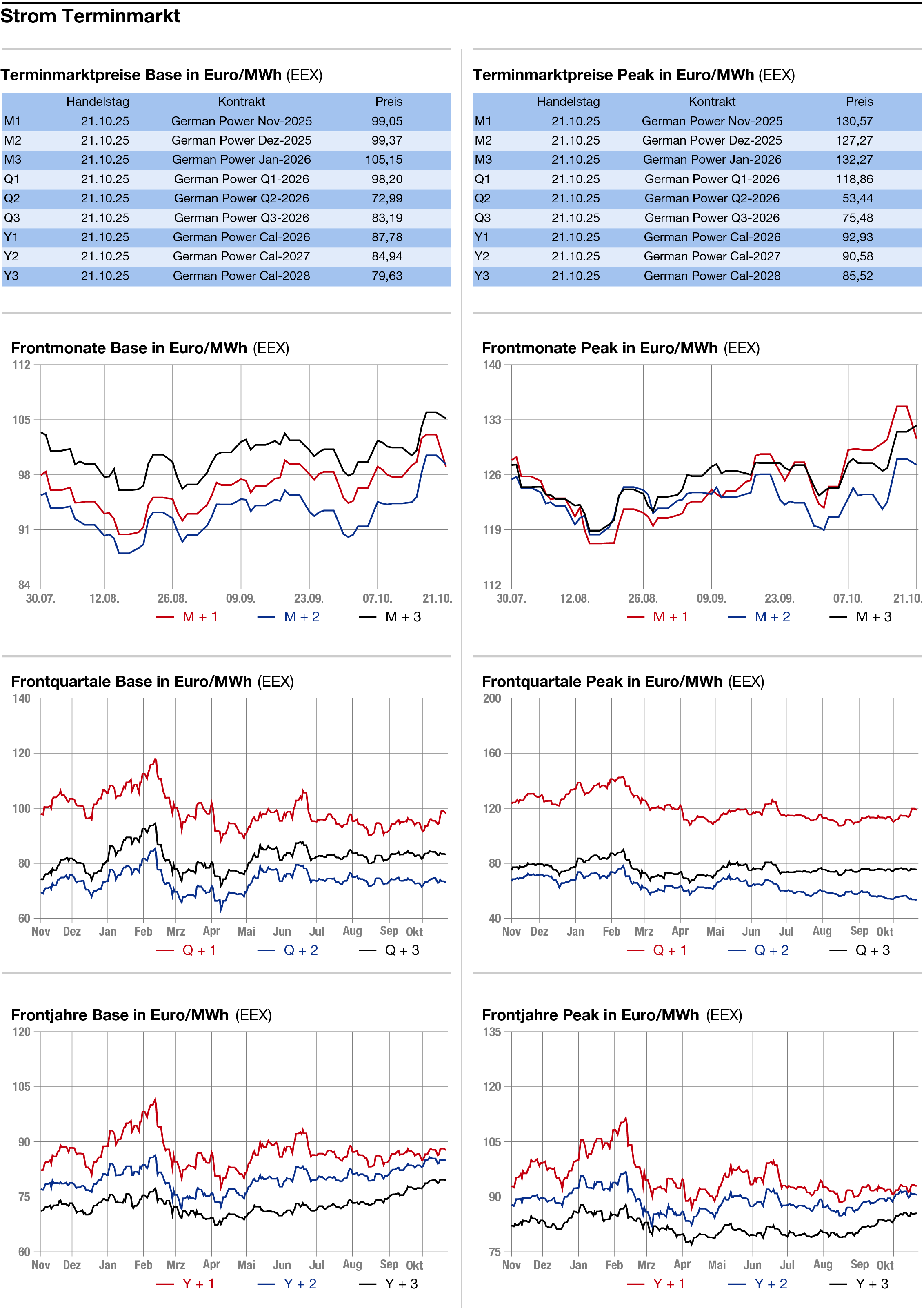

Strom: Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead gewann 57,25 Euro auf 125,25 Euro/MWh im Base und 69,25 Euro auf 144 Euro/MWh im Peak. An der Börse mussten für die Grundlast 125,07 Euro und in der Spitzenlast 143,58 Euro/MWh gezahlt werden.

Ursache des heftigen Preisanstiegs beim Day-ahead ist die sehr viel geringere Erneuerbaren-Einspeisung von 18,5 Gigawatt, die für den Mittwoch erwartet wird. Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind noch 37,3 Gigawatt prognostiziert. Für die zweite Wochenhälfte werden indessen wieder sehr viel höhere Beiträge von Wind und Solar erwartet, auch wenn Eurowind nicht mehr ganz so hohe Einspeisemengen für Deutschland vorhersagt wie noch am Vortag.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,22 auf 87,67 Euro je Megawattstunde.

CO2: Der CO2-Markt zeigte sich am Dienstagnachmittag leichter. Bis 14.45 Uhr verlor der Dec 25 um 0,56 Euro auf 79,26 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,99 Euro, das Tief bei 78,92 Euro/Tonne.

Nachdem der Dec 25 im Eröffnungsgeschäft die Marke von 80 Euro nicht überwinden konnte, wurden Gewinne mitgenommen und die Preise entwickelten sich südwärts. CO2 dürfte weiter von überdurchschnittlich hohen Windstrommengen belastet werden. Allerdings ist für Deutschland und Nordwesteuropa ab Freitag mit deutlich niedrigeren Temperaturen zu rechnen.

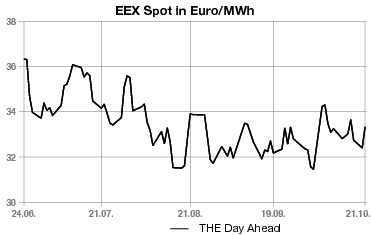

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 14.00 Uhr 0,35 Euro auf 32,00 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,20 Euro auf 32,95 Euro/MWh nach oben.

Die Gaspreise in Europa sind insgesamt stabil, einerseits wollen sich die EU-Staaten ganz von russischen Gasimporten lösen, andererseits drängt US-Präsident Donald Trump auf ein Friedensabkommen, das letztendlich zu einer Lockerung der Beschränkungen für den russischen Energiesektor führen dürfte, schreiben die Analysten der ANZ.

Der Gas-Flow aus Norwegen beträgt laut dem Netzbetreiber Gassco für den Berichtstag 311,6 Millionen Kubikmeter. Die norwegischen Lieferungen sind weiter durch Minderkapazitäten infolge ungeplanter Wartungen im Feld Asgard in Höhe von 10,5 Millionen Kubikmetern beeinträchtigt.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: