23. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

ELEKTROFAHRZEUGE: Ministerium legt Masterplan zu Ladeinfrastruktur vor

RECHT: ZVEH fordert Klarstellungen zum Solarspitzengesetz

WÄRME: Wärmepumpen dominieren den Neubau

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: DVGW zeigt Engpässe bei der Speicherung

EMISSIONSHANDEL: Gasversorger müssen auf ETS-2-Zertifikate umsteigen

VBW-ENERGIEPREISINDEX: Niedrigster Stand seit vier Jahren

WIRTSCHAFT: MB Energy will Wasserstoff aus Norwegen importieren

TECHNIK

WASSERSTOFF: Zulieferer zieht zurück: Stadt beerdigt kleinen Elektrolyseur

IT: Funktechnologien für Fernwärme im Vergleich

WASSERSTOFF: H2-Projekt Rh2ein-Main-Connect vorerst gestoppt

STATISTIK DES TAGES: CO2-Emissionen der Stromerzeugung in Deutschland und Frankreich

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT: Quadoro gehört jetzt sich selbst

FINANZIERUNG: Bürgerbeteiligung: 3 Millionen Euro in 7 Tagen

KOOPERATION: Intilion erweitert EPC-Angebot mit CDM Smith

PERSONALIE: Quedlinburg sucht „faire Führung“

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Strompreis geht wegen viel Wind zurück

TOP-THEMA

Pilotprojekt für kurativen Redispatch gestartet

Quelle: Jonas Rosenberger

STROMNETZ.

Ein neues Pilotprojekt von Amprion, Tennet und RWE soll zeigen, wie sich Netzengpässe effizienter managen lassen. Dies könnte die Stromnetze flexibler und kostengünstiger machen.

Die Übertragungsnetzbetreiber Amprion und Tennet haben zusammen mit dem Energiekonzern RWE den Pilotbetrieb eines neuen Redispatch-Verfahrens gestartet. Mit dem Projekt „KuPilot“ wollen die Unternehmen testen, wie sich Netzengpässe im laufenden Betrieb gezielter und kostengünstiger beheben lassen. Der Ansatz: Eingriffe ins Netz erfolgen nicht mehr präventiv wie bisher, sondern erst dann, wenn eine Überlastung tatsächlich eintritt, also kurativ. Die Partner sprechen daher von sogenannten „kurativen Redispatch“-Maßnahmen.

Über Prognosen werden im Rahmen des Projektes mögliche Engpässe angezeigt. Die Netzbetreiber bereiten Gegenmaßnahmen vor, aktivieren sie aber erst im Bedarfsfall automatisiert und innerhalb von maximal fünf Minuten. Sie wollen das Stromnetz im Normalbetrieb höher auslasten und so die Zahl präventiver Redispatch-Maßnahmen senken.

Hierzu nutzen sie die sogenannten thermischen Reserven der Betriebsmittel – also die kurzfristige Fähigkeit von Leitungen, etwas mehr Strom zu führen, bevor sie ihre maximale Betriebstemperatur erreichen. So kann das Netz für wenige Minuten stärker ausgelastet werden, bis die Eingriffe greifen.

Das kurative Redispatch-Verfahren läuft im Übertragungsnetzbereich der Region Emsland ein Jahr im Pilotbetrieb. Eingesetzt werden dafür das Pumpspeicherkraftwerk Vianden in der Amprion-Regelzone und mehrere Offshore-Windparks, die an den Netzverknüpfungspunkt Diele in der Tennet-Regelzone angeschlossen sind. Laut den beteiligten Unternehmen erfolgt die Steuerung automatisiert und in Echtzeit. Das ist, wie es weiter heißt, ein Novum für den Redispatch mit marktintegrierten Anlagen.

Das Verfahren gilt nach Angaben der Partner als wichtiger Schritt, um die Stromnetze effizienter zu steuern und Kosten im Engpassmanagement zu senken. Durch die kurzfristige Aktivierung der Maßnahmen sollen unnötige Eingriffe vermieden werden, ohne die Netzstabilität zu gefährden.

Forschungsprojekt „InnoSys 2030“ liefert Grundlage

Das Konzept des kurativen Redispatch stammt aus dem Forschungsprojekt „InnoSys 2030“ (Innovationen in der Systemführung), das vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wurde. Ziel des Projekts war es, Wege zu finden, wie sich bestehende Netze besser auslasten lassen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Netzausbau gezielt zu ergänzen. „KuPilot“ soll diese Ansätze nun erstmals im Realbetrieb umsetzen.

Die beteiligten Übertragungsnetzbetreiber sehen im Projekt einen Prototyp für die künftige Systemführung. Perspektivisch könnten weitere Regionen, Kraftwerke und Batteriespeicher in das Verfahren eingebunden werden. Auch technische Betriebsmittel wie Phasenschiebertransformatoren oder Gleichstromleitungen könnten laut Amprion und Tennet Teil des kurativen Redispatch werden.

Mit „KuPilot“ wollen die Partner zeigen, dass ein dynamisches Engpassmanagement die Stromnetze stabiler und wirtschaftlicher machen kann. Die Ergebnisse des Pilotbetriebs sollen in die Weiterentwicklung der Netzführung in Deutschland einfließen.

Hauptsitz des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Quelle: BMV

Ministerium legt Masterplan zu Ladeinfrastruktur vor

ELEKTROFAHRZEUGE. Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 aus dem Bundesverkehrsministerium bündelt rund 40 Maßnahmen, die zu einem flächendeckenden und bedarfsgerechten Ladenetz führen sollen.

Mit dem Entwurf des „Masterplans Ladeinfrastruktur 2030“ hat das Bundesverkehrsministerium (BMV) die strategische Grundlage für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland präsentiert. Damit hat das Haus von Bundesminister Patrick Schnieder (CDU) zugleich die Verbändebeteiligung gestartet.

Anlässlich der Veröffentlichung des Entwurfs erklärte Schnieder, die Bundesregierung wolle mit dem Masterplan „die Voraussetzung für den Umstieg auf die Elektromobilität für alle“ schaffen. „Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam – mit den Ländern und Kommunen, den Unternehmen und Investoren und mit der Aufgeschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger“, so der Minister.

Die verschiedenen Stakeholder seien deshalb schon in die Erarbeitung des Plans einbezogen worden und sollen auch bei der Umsetzung eingebunden werden. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sehe den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge vor. Dieser Vereinbarung trage man nun mit einer abgestimmten Umsetzungsstrategie Rechnung.

Der Entwurf des Masterplans umfasst rund 40 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern: Nachfrage und Investitionen stärken, Umsetzung vereinfachen und beschleunigen, Wettbewerb und Preistransparenz erhöhen, Integration ins Stromnetz verbessern sowie Nutzerfreundlichkeit und Innovation steigern.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit zwischen den einzelnen Anwendungsfällen noch immer stark variiere. Vor allem das Laden von E-Lkw befinde sich noch in einer frühen Marktphase. Entsprechend bedürfe es erheblicher Investitionen in die Infrastruktur. Allerdings habe der Bund bereits mit Planungen und Umsetzungsschritten entlang der Bundesautobahnen begonnen, um insgesamt 350 unbewirtschaftete und bewirtschaftete Rastanlagen mit Schnellladeinfrastruktur für Lkw auszustatten.

Hohe Investitionen, insbesondere für Netzanschlüsse

Gleichzeitig sieht der Bund die bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten in Depots und Betriebshöfen als zentrale Voraussetzung für den Übergang zur E-Mobilität an. Dies gelte sowohl für Lkw als auch für Busse. Dies sei mit hohen Investitionskosten, insbesondere für die Netzanschlüsse verbunden. Das BMV werde daher unter anderem seine Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr fortsetzen und ab 2026 auch eine neue Förderrichtlinie für den Bus-Bereich veröffentlichen.

Die Verbändebeteiligung knüpft an den Dialog mit dem im Juni 2025 gegründeten „Expertenforum klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur“ (EKMI) an, dem Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft angehören. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode hatte das Ministerium gemeinsam mit diesen über Anforderungen an die künftige Ladeinfrastruktur beraten.

Nach Abschluss der Konsultation und der Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung soll der Entwurf finalisiert und dem Bundeskabinett zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ein Kabinettsbeschluss ist laut BMV noch im Herbst 2025 vorgesehen, damit die Umsetzung der Maßnahmen zeitnah beginnen kann. Allerdings, so heißt es gleich in der Einleitung des Masterplans, sei die Umsetzung aller finanzwirksamen Maßnahmen abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln.

Der nun in der Konsultation befindliche, knapp 30-seitige Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 des Bundesverkehrsministeriums steht auf dessen Internetseite zum Download zur Verfügung.

ZVEH fordert Klarstellungen zum Solarspitzengesetz

Quelle: Shutterstock / Thanit PKC

RECHT. Der ZVEH warnt vor Unsicherheiten bei Umsetzung des Solarspitzengesetzes. In einem Positionspapier fordert er klare Vorgaben ein.

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat in einem Positionspapier an das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) auf bestehende Probleme bei der Umsetzung des Solarspitzengesetzes hingewiesen. Das Gesetz, das seit Februar 2025 in Kraft ist und offiziell Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen heißt, soll eine netz- und marktkonformere Einspeisung von Solarstrom fördern.

Der starke Ausbau von Photovoltaikanlagen führe zunehmend zu hohen Einspeisespitzen, heißt es in einer Mitteilung des ZVEH. Besonders kleinere Anlagen unter 25 kW installierter Leistung würden vielfach ungeregelt einspeisen, was an sonnigen Tagen zur Netzüberlastung und zeitweise negativen Strompreisen führen könne. Der Gesetzgeber habe deshalb die Steuerbarkeit neuer PV-Anlagen mit mehr als 7 kW über ein intelligentes Messsystem zur Pflicht gemacht. Bis diese jedoch flächendeckend installiert sind, gilt für neue Anlagen eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 60 Prozent.

Nach Einschätzung des ZVEH ergeben sich bei der praktischen Umsetzung jedoch zahlreiche Unsicherheiten. So gebe es zwischen Installateuren und Netzbetreibern unterschiedliche Interpretationen der Vorschriften. „Selbst für Fachleute sind die energierechtlichen Anforderungen schwer zu überblicken“, erklärt Bernd Zeilmann, Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik Bayreuth und Fachexperte des ZVEH. Dies könne dazu führen, dass Anlagen nach der Anmeldung und Installation nachträglich angepasst werden müssten – mit zusätzlichen Kosten und rechtlichen Risiken für Betreiber und Handwerksbetriebe.

Noch nicht geregelt, wann Erzeugungsanlagen gesteuert werden

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Umgang mit Batteriespeichern. Nach aktueller Auslegung gelten auch PV-Speicher, die ausschließlich mit Solarstrom geladen werden, als „fiktive Anlagen“ und unterliegen damit der 60-Prozent-Begrenzung. Speicher seien aber „Teil der Lösung, nicht Teil des Problems“, betont Moritz Bonn, Referatsleiter Politik und Volkswirtschaft beim ZVEH. Eine Leistungsbegrenzung könne Investitionen in Speicher hemmen und damit die Netzstabilität schwächen. Der ZVEH fordert daher, die Regelung ausschließlich auf die eigentlichen Erzeugungsanlagen zu beziehen.

Auch bei der Erweiterung bestehender Speicheranlagen sieht der Verband Handlungsbedarf. Aufgrund des Preisverfalls bei Speichermodulen seien viele Betreiber an Nachrüstungen interessiert. Da unklar sei, ob solche Erweiterungen den Bestandsschutz gefährden, drohe eine Verunsicherung des Marktes. Der ZVEH fordert eine rechtssichere Regelung, die moderate Erweiterungen ohne Verlust des Bestandsschutzes ermöglicht.

Zudem weist der Verband auf Widersprüche zwischen dem EEG und den Regelungen des EnWG hin. Während Paragraf 9 EEG die Steuerung der Einspeiseleistung vorsieht und den Eigenverbrauch zulässt, schreibe der Redispatch nach Paragraf 13a EnWG weiterhin die Steuerung der Wirkleistungserzeugung vor. Dadurch könne bei Netzengpässen der Eigenverbrauch blockiert werden, was die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen mindere. Der ZVEH fordert daher einheitliche gesetzliche Vorgaben, die sich an der Einspeiseleistung orientieren.

Im Zusammenhang mit dem Steuern über das intelligente Messsystem wies kürzlich Frank Borchardt vom VDE im Gespräch mit E&M darauf hin, dass sich Paragraf 14a im Energiewirtschaftsgesetz und die zu dessen Umsetzung getroffenen Festlegungen der Bundesnetzagentur nicht auf Erzeugungsanlagen beziehen. Der Paragraf 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beziehe sich zwar auf die Steuerung von Erzeugungsanlagen ab 7 kW. Es sei allerdings nirgends klar geregelt, wann eine Erzeugungsanlage gesteuert werde.

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE, dem Borchardt angehört, mache „immer wieder darauf aufmerksam, dass dringend eine Ermächtigung der Bundesnetzagentur notwendig ist, um Klarheit zu schaffen“. Dafür müsse die Bundesnetzagentur aber erst einmal aus dem Gesetz heraus den Auftrag bekommen, tätig zu werden.

Das 4-seitige Positionspapier des ZVEH steht zum Download zur Verfügung.

Wärmepumpen dominieren den Neubau

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

WÄRME. Im Bestand sind Wärmepumpen immer noch selten, Neubauten von Ein- und Zweifamilienhäusern werden hingegen mittlerweile zu drei Vierteln mit Wärmepumpen beheizt.

Im Neubausegment ist die Wärmepumpe auf dem Vormarsch, gefolgt von der Fernwärme. Im Bestand zeigt sich hingegen ein völlig anderes Bild. Das zeigt das neue „Trendbarometer Neubau“ des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). „Die Wärmewende ist im Neubau längst Realität“, teilte dazu Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, am 22. Oktober mit.

Die Ergebnisse des Trendbarometers zeigen nach Ansicht von Andreae, dass Veränderung möglich ist. „Damit dieser positive Trend weiter an Fahrt gewinnt, braucht es jetzt angemessene, stabile und verlässliche Förderprogramme sowie klare politische Signale für Investitionen in moderne und effiziente Heiztechnik“, fordert sie. So könnten die Erfolge aus dem Neubau schrittweise auf den Gebäudebestand übertragen und die Emissionen im Gebäudesektor nachhaltig gesenkt werden.

Nach den Ergebnissen des Barometers gewinnen Wärmepumpen bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern deutlich an Bedeutung. Diese werden mittlerweile zu drei Vierteln mit Wärmepumpen beheizt. Auch die Fernwärme etabliert sich laut dem BDEW zunehmend – sie ist heute bei neu gebauten Wohnungen die zweithäufigste Beheizungsart. Der Trend vom Energieträger Erdgas hin zur Wärmepumpe nimmt demnach in Wohngebäuden seit 2018 erkennbar zu. Zusammengenommen machen Wärmepumpen und Fernwärme gut 70 Prozent der gewählten Heizsysteme in neuen Wohnungen insgesamt aus. Der Anteil fossiler Energieträger wie Gas sinkt hingegen.

|

| Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau: Baufertigstellungen. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: BDEW |

So wurden zum Vergleich im Jahr 2013 noch 50,8 Prozent der Gebäude in Deutschland mit einer Gasheizung fertiggestellt und 32,2 Prozent mit einer Wärmepumpe. Im Jahr 2024 wurden 69,4 Prozent mit Wärmepumpen fertiggestellt und nur noch 15,2 Prozent mit einer Gasheizung. Als dritte beständige Heizungsart auf der Wohngebäudeebene bleibt nach wie vor die Beheizung mit Fernwärme, mit einem leichten Anstieg von 7,1 Prozent auf 8,5 Prozent über die vergangenen Jahre.

Im Bestand dominieren fossile Energieträger

Im Gebäudebestand zeigt sich das gegenteilige Bild: Hier dominiert nach wie vor die Beheizung mit Gas und Heizöl, ergänzt durch Fernwärme. Wärmepumpen sind hier bislang nur wenig verbreitet, allerdings mit „steigender Tendenz“ in den vergangenen Jahren, zeigt das Trendbarometer des BDEW.

Im Jahr 2024 wurden mehr als die Hälfte (56,1 %) der deutschen Wohnungen im Bestand mit Gas beheizt. Der am zweithäufigsten genutzte Energieträger ist Heizöl mit 17,3 Prozent, gefolgt von der Fernwärme mit 15,5 Prozent. Die Heizungsarten Wärmepumpen, Holz oder auch Strom spielen beim Wohnungsbestand eine untergeordnete Rolle.

Das „Trendbarometer Neubau: So verändert sich Deutschlands Beheizungsstruktur“ kann auf der Webseite des BDEW heruntergeladen werden.

Quelle: Storengy / Rolf Schulten

DVGW zeigt Engpässe bei der Speicherung

WASSERSTOFF. Eine neue Kurzstudie des DVGW warnt vor Verzögerungen beim Aufbau von Wasserstoffspeichern. Ohne klare Regeln drohen Engpässe im Energiesystem − und die Zeit drängt.

Die Rolle von Wasserstoffspeichern rückt der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ins Zentrum der Energiewende. In einem zunehmend fluktuierenden Energiesystem seien sie der Schlüssel für die Versorgungssicherheit, heißt es in einer am 22. Oktober vorgestellten Kurzstudie. Der DVGW hat sie mit dem Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erarbeitet.

„Untergrundspeicher sichern die Versorgung zu jeder Zeit im Jahresverlauf ab, sowohl saisonal als auch tageszeitlich“, betonte Gerald Linke. Laut dem Vorstandvorsitzenden des DVGW sind Wasserstoffspeicher die „entscheidende Flexibilitätsoption“ für das künftige Energiesystem. Die Schwankungen von Angebot und Nachfrage bei Erneuerbaren erforderten flexible Speicherlösungen, um Stromüberschüsse in Form von Wasserstoff zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder zu nutzen.

Deutschland habe über rund 44 Untergrundgasspeicher mit einer Gesamtkapazität von etwa 250 Milliarden kWh für Erdgas. Damit liege ein Viertel der Speicherkapazität in der EU in Deutschland. Diese Speicher sollen in den kommenden Jahren schrittweise auf Wasserstoff umgestellt werden.

|

| Kurzstudie Wasserstoffspeicher: Potenziale, Herausforderungen und Ausblick (zum Öffnen bitte auf die Grafik klicken) Quelle: DVGW / Engler-Bunte-Institut |

Der DVGW hält das technische Potenzial für grundsätzlich hoch. Rein theoretisch ließe sich durch eine vollständige Umrüstung der Erdgasspeicher ein Speichervolumen von rund 50 Milliarden kWh erschließen. In der Praxis dürfte dieses Potenzial aber geringer ausfallen, da eine Umstellung auf Wasserstoff je nach geologischen Bedingungen nicht an allen Standorten möglich sei. Den Wasserstoffspeicherbedarf bis 2045 beziffert der Verband mit bis zu 94 Milliarden kWh.

Vor diesem Hintergrund seien zusätzliche Neubauten erforderlich, insbesondere im Norden Deutschlands, wo sich viele geeignete Salzformationen befinden. Der DVGW geht davon aus, dass der Bau eines neuen Kavernenspeichers bis zu elf Jahre dauern kann, während die Umstellung bestehender Anlagen etwa sechs Jahre beansprucht.

Der Zeit- und Geldfaktor als Problem

Verzögerungen bei Planung und Genehmigung könnten den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft weiter ausbremsen. Daher fordert der Verband, bestehende Genehmigungen bei der Umstellung von Erdgasspeichern auf Wasserstoff fortgelten zu lassen. Auch sollten regulatorische Vorgaben und Sicherheitsanforderungen früh geklärt werden, um Investoren Planungssicherheit zu geben.

Auch der Faktor Geld sorge für einen Engpass: So liegt der Investitionsbedarf für den Neubau von Wasserstoff-Kavernenspeichern laut Studie zwischen 229 und 900 Euro je Megawattstunde Kapazität. Wie wirtschaftlich die Anlagen arbeiten, hänge stark von der Auslastung und der Zahl der jährlichen Speicherzyklen ab. Hinzu kommen Unsicherheiten bei den Wasserstoffpreisen, die das Investitionsrisiko erhöhen. „Noch ist unklar, wie sich Markt und Preise entwickeln“, erklärt Linke. Das hemme die Investitionen.

Erforderliche Gasqualität noch ungeklärt

Der Verband hebt zudem hervor, dass die Anforderungen an die Gasqualität für Wasserstoffspeicher noch nicht endgültig geregelt sind. Sollte die Reinheit über 99 Prozent liegen müssen, würde dies die technischen Anforderungen und Kosten deutlich erhöhen. Auch die Erstbefüllung der Speicher mit Kissengas gilt als kostenintensiv. Kissengas ist der Anteil des Gases, der dauerhaft im Speicher verbleibt, um den nötigen Druck und die Stabilität des unterirdischen Hohlraums aufrechtzuerhalten. Der DVGW verlangt nach transparenten Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene.

Trotz all dieser Herausforderungen sieht der Verband in den Untergrundspeichern einen entscheidenden Hebel für die Energiewende. Deutschland könne durch seine geologischen Voraussetzungen und vorhandene Infrastruktur eine zentrale Rolle für die europäische Versorgung mit Wasserstoff einnehmen. Wichtig sei, die Kapazitäten gezielt dort auszubauen, wo sie für die Stabilität des Gesamtsystems entscheidend sind – etwa in Regionen ohne geeignete Salzformationen für Kavernenspeicher. In Süddeutschland etwa müsse der Fokus stärker auf den geologisch vorhandenen Porenspeichern liegen.

„Nur wenn wir heute handeln, sichern wir die Energieversorgung von morgen“, betonte Linke. Die Studie wolle sein Verband als Weckruf an Politik und Wirtschaft verstanden wissen, die Rahmenbedingungen für den schnellen Ausbau zu schaffen. Eine koordinierte Speicher- und Netzplanung solle dafür sorgen, dass Wasserstoff nicht nur produziert, sondern auch verlässlich gespeichert werden kann.

Die zwölfseitige Kurzstudie „Wasserstoffspeicher: Potenziale, Herausforderungen und Ausblick“ ist über die Internetseite des DVGW downloadbar.

Gasversorger müssen auf ETS-2-Zertifikate umsteigen

Quelle: Fotolia / frenta

EMISSIONSHANDEL. Der nationale Zertifikatehandel auf Brenn- und Kraftstoffe wird 2027 vom europäischen ETS 2 abgelöst. Der Beratungsbedarf bei Stadtwerken ist hoch, stellt die Thüga-Tochter Syneco fest.

Vor allem Mineralölunternehmen, aber auch Erdgasversorger bereiten sich schon jetzt auf das Europäische Emissionshandelssystem 2 (ETS2) vor. Anfang 2027 soll es starten. Von da an müssen auf den CO2-Ausstoß von fossilen Brenn- und Kraftstoffen Zertifikate erworben werden, die handelbar sind.

In Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern gibt es bereits rein nationale Emissionshandelssysteme (NEHS). Innerhalb der EU enden diese mit dem Start des ETS 2. Der große Unterschied ist, dass künftig die Preise für CO2-Ausstoßrechte (Zertifikate) nicht mehr politisch festgelegt und erhöht werden, sondern dass sich der Zertifikatspreis weitgehend durch Angebot und Nachfrage bildet.

Dadurch ändern sich auch die Handelsplätze, die Meldepflichten, der Rechtsrahmen und die Beschaffungsstrategien. Schon jetzt bietet etwa die Börse EEX einen Handelsplatz für ETS-2-Futures.

Die Thüga-Handelstochter Syneco berichtet in diesem Zusammenhang von einem hohen Interesse aus der Stadtwerke-Welt an den aktuellen Entwicklungen in diesem sich schon vor dem Go-live entwickelnden Markt: „Wir konnten Ende September in unseren Webinaren über 300 Teilnehmer zu diesem Thema begrüßen“, erklärt Geschäftsführer Johannes Angloher in einer Unternehmensmitteilung.

Gasversorger etwa müssen für alles verkaufte Gas zusätzlich ETS-2-Zertifikate erwerben, Erdgas wird dadurch gewollt teurer, indem die ETS-2-Ausstoßrechte seine externen Kosten fürs Klima internalisieren, ihnen ein Preisschild in Euro/MWh geben. Dies ist bisher bei Gas fast nur bei der Verstromung erforderlich und trifft dann auch nur die Kraftwerksbetreiber, nicht die Lieferanten.

Excel-Tabellenkalkulation „fehlerträchtig“

Syneco-Geschäftsführer Angloher empfiehlt den betroffenen Unternehmen: „Die Emissionszertifikate im ETS 2 werden zukünftig – wie bereits im ETS 1 – als dritte Commodity neben Strom und Gas gehandelt werden. Unsere Empfehlung ist, hierfür ein professionelles Portfoliomanagement-System zu nutzen. Excel-Tools sind fehlerträchtig und aus unserer Sicht aufgrund des hohen Risikos keine Lösung.“

Für das ETS 1 bietet die Syneco längst ein Portfoliomanagement-System an, sie hat auch im Treibhausgas(THG)-Quotenhandel für Kraftstoffe Know-how aufgebaut. „Ein entsprechender ETS-2-Zwilling dieses Systems ist aktuell in der Umsetzung“, heißt es aus München. ETS-1- und ETS-2-Zertifikate sollen laut EU nur separat voneinander gehandelt werden. Die Thüga-Tochter berichtet auch von einer hohen Nachfrage von Stadtwerken nach Beratungsleistungen, um die Risikohandbücher und die Beschaffungsstrategien anzupassen.

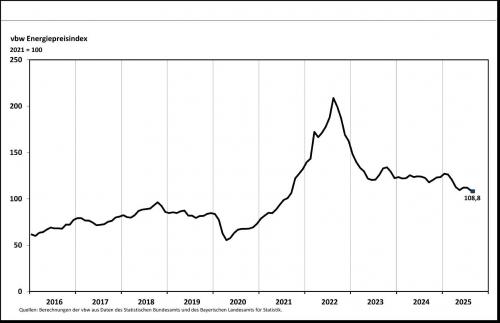

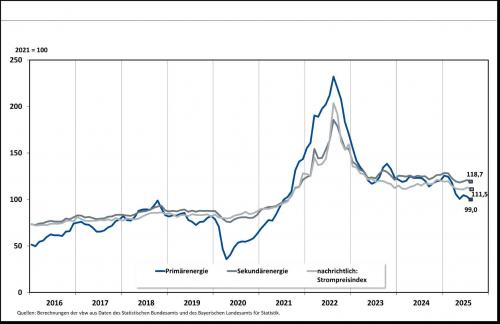

Niedrigster Stand seit vier Jahren

Quelle: E&M

VBW-ENERGIEPREISINDEX. Der Energiepreisindex der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft lag bei 108,8 Punkten und damit im Vergleich zum Vormonat um 2,9 Prozent niedriger.

Energie & Management veröffentlicht ab sofort in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft regelmäßig den monatlichen Energiepreisindex.

Der Energiepreisindex der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW-Energiepreisindex) erreichte im August mit 108,8 Punkten den niedrigsten Stand seit vier Jahren.

Der Teilindex für Primärenergie sank im August im Vergleich zum Juli überdurchschnittlich um 3,9 Prozent auf 99,0 Punkte. Verantwortlich für den Rückgang waren insbesondere niedrigere Importpreise für Erdgas (-8,0 %) und Erdöl (-2,5 %) sowie für im Inland erzeugte Braunkohle (-3,3 %). Der Preis für Erdgas bei Abgabe an die Industrie liegt aber noch immer um 113,8 Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Teilindex für Sekundärenergie ging im August ebenfalls zurück. Gegenüber dem Vormonat Juli lag er um 1,9 Prozent niedriger bei 118,7 Punkten. Verantwortlich für den Rückgang waren vor allem niedrigere inländische Erzeugerpreise für leichtes Heizöl (-5,9 %). Im Vergleich zum Durchschnitt des Vor-Corona-Jahres 2019 lagen die Preise für Fernwärme (+84,8 %) und importierten Strom (+109,2 %) nach wie vor sehr viel höher.

Der Strompreisindex, der im Index für Sekundärenergie enthalten ist und der neben dem Einfuhrpreis auch die inländischen Erzeugerpreise enthält, ging im August 2025 um 1,2 Prozent gegenüber Juli auf 111,5 Punkte zurück. Im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 2019 lag der Preisindex damit weiterhin um gut ein Drittel (+33,9 %) höher.

Um die Unternehmen zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern, fordert die VBW eine Senkung der Energiekosten. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Wir brauchen eine nachhaltige und dauerhafte Senkung der Preise. Es sollten keine Zweifel aufkommen, dass besonders mit Blick auf die Energiekosten Entlastungen Priorität haben müssen. Der Standort muss langfristig wettbewerbsfähig gehalten werden. Insbesondere ein effektiver Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen ist überfällig.“

Zum Hintergrund: Basisjahr für den VBW-Energiepreisindex ist 2021 (2021=100). In den VBW-Energiepreisindex fließen 14 Einzelpreisindikatoren zu neun unterschiedlichen Energiearten ein. Die Gewichtung der einzelnen Energiearten erfolgt entsprechend ihrem jeweiligen Verbrauch in Bayern. Weitere Erläuterungen zum VBW-Energiepreisindex finden sich im Internet.

MB Energy will Wasserstoff aus Norwegen importieren

Volker Ebeling, Senior Vice President New Energy, Supply & Infrastructure bei MB Energy, und Lena Halvari, CEO von Gen2 Energy. Quelle: MB Energy / Gregor Fischer

WIRTSCHAFT. Gemeinsam mit der norwegischen Gen2 Energy will MB Energy eine Lieferkette für flüssigen Wasserstoff nach Deutschland aufbauen.

Die Hamburger MB Energy (vormals Mabanaft) hat mit dem Norwegischen Wasserstoffproduzenten Gen2 Energy eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Lieferkette für Produktion, Abnahme und Vertrieb von flüssigem Wasserstoff aufbauen. Der Wasserstoff soll den europäischen Kriterien für RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, Erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs) entsprechen.

Die Vereinbarung, die die Unternehmen auf der Hydrogen Technology World Expo in Hamburg vorstellten, sieht eine Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren vor. Dabei soll in einem ersten Schritt das Produktions- und Abnahmepotenzial für flüssigen Wasserstoff aus der geplanten Produktionsstätte von Gen2 Energy in Nesbruket, Norwegen, gestärkt werden. Auch wollen die Partner verschiedene Logistik- und Transportoptionen unter Berücksichtigung des Preises sowie der technischen und sicherheitsrelevanten Auswirkungen prüfen.

„Mit Gen2 Energy haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite“, sagte Volker Ebeling, Senior Vice President New Energy, Supply & Infrastructure bei MB Energy. „Wir glauben an das langfristige Potenzial von flüssigem Wasserstoff als wichtigen Wegbereiter für die Energiewende und insbesondere für den gewerblichen Transportsektor. Diese Zusammenarbeit bringt uns dieser Energiezukunft einen Schritt näher.“

Auch Lena Halvari, CEO von Gen2 Energy, ist von den Vorteilen der Kooperation überzeugt: „Unsere Zusammenarbeit mit MB Energy verschafft uns Zugang zum deutschen Markt. Die Produktion von RFNBO-konformem flüssigem Wasserstoff im industriellen Maßstab erfordert den Zugang zu einem bedeutenden Wasserstoffmarkt, darunter auch Deutschland. Wir freuen uns, dass die von uns entwickelte Produktions- und Lieferkette Kunden wie MB Energy bedienen kann, die grünen flüssigen Wasserstoff als wertvollen Wegbereiter der Energiewende sehen.“

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

Zulieferer zieht zurück: Stadt beerdigt kleinen Elektrolyseur

WASSERSTOFF. In der schwäbischen Stadt Mössingen wird doch kein Elektrolyseur errichtet. Bei der relativ kleinen Größe gebe es wenige Anbieter und Preissteigerungen, teilte das Stadtwerk mit.

Wegen Rückziehern und Preiserhöhungen von Lieferanten bei einem kleinen Anbieterfeld haben sich die Stadtwerke Mössingen in Baden-Württemberg vom Projekt eines kleinen Elektrolyseurs mit zuletzt 30 kW verabschiedet. Philip Strohmaier, Projektmanager Erneuerbare und Wärme bei dem Eigenunternehmen der Stadt, bestätigte dieser Redaktion auf Anfrage einen Bericht des General-Anzeigers Reutlingen.

Die Stadtwerke Mössingen gehört zu der von der EU und vom Ländle geförderten „Hy-Five Modellregion Grüner Wasserstoff“ in der Region Mittlere Alb − Donau, zu der sich Stadtwerke, Hochschulen und ein Privatunternehmen zusammengeschlossen haben. Die Region liegt weit weg vom geplanten Wasserstoff-Kernnetz und so hatten sich die Modellpartner zusammengeschlossen, um ohne großes Leitungsnetz dezentral mehrere kleine Elektrolyseure zu errichten. Der Wasserstoff ist direkt per Leitung oder Lkw für die örtliche Industrie, kommunale Einrichtungen und Wohnquartiere vorgesehen.

In Mössingen, wo durchaus mittelständische Industrie vorhanden ist, sollte es zuerst ein ohnehin schon „sehr kleiner“ 100-kW-Elektrolyseur werden, so Projektmanager Strohmaier, dann fehlte der passende Industriebedarf. Daraufhin strippten die Stadtwerke das Projekt auf 30 kW herunter; der Wasserstoff, der mit Hilfe überschüssigen Solarstroms erzeugt werden sollte, sollte nun in einem BHKW rückverstromt werden, das dann gleichzeitig auch noch das Freibad und die Schulen wärmen würde. Im Oktober 2024 sagte der Stadtrat „ja“ zur Vergabe einer 30-kW-Elektrolyseanlage.

Aber dann gab es keine Peripheriegeräte für einen so kleinen Elektrolyseur, sagt Strohmaier. Und eigentlich sollte ein erdgasbefeuertes Senertec-Blockheizkraftwerk (BHKW) auf 100 Prozent Wasserstoff umgerüstet werden, doch Senertec habe die Lieferung solcher Umrüstkits eingestellt. Für einen zweiten Neustart des Projekts sei es zu spät gewesen, da der Förderzeitraum im Februar 2027 endet.

Die Stadtwerke Mössingen bleiben dennoch im Konsortium des Teilprojekts „H2-Grid“ im Rahmen der Modellregion „Hy-Five“. Die von ihr noch nicht für Planungsleistungen ausgegebenen Fördermittel übertragen sie an die Hochschule Reutlingen. Diese wird damit ein Wasserstoff-Reallabor errichten, aber eben nicht mehr in Mössingen.

An „H2-Grid“ ist neben den Kommunalunternehmen Stadtwerke Tübingen, Rottenburg (Neckar) und Mössingen sowie Fairenergie“ und Fairnetz aus Reutlingen die Hochschulen Reutlingen, Rottenburg am Neckar und Ulm sowie die Sülzle-Gruppe beteiligt.

Funktechnologien für Fernwärme im Vergleich

Quelle: Shutterstock

IT. Der Verband AGFW hat eine Neuauflage der „Entscheidungshilfe für Kommunikationstechnologien in der Fernwärme“ veröffentlicht.

5G, LTE, Lorawan oder Mioty – wann kommt welche Funktechnologie für die Digitalisierung des Fernwärmesystems infrage? Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK (AGFW) hat jetzt die „Entscheidungshilfe für Kommunikationstechnologien in der Fernwärme“ neu aufgelegt. In dem 52 Seiten langen Papier vergleichen Experten verschiedene Lösungen und spielen beispielhaft Anwendungsfälle durch.

Der Vergleich umschließt technische Aspekte wie Datenrate, Gebäudedurchdringung, Echtzeitfähigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit. Zudem beleuchten die Autoren die Kostenstruktur der unterschiedlichen Lösungen von Anschaffungs- und Betriebskosten bis hin zu netzspezifischen Faktoren wie Antennenstandorten. Auch auf die Rolle intelligenter Messsysteme gehen sie ein.

Auf der Grundlage der Vergleiche ist ein „Entscheidungsbaum“ entstanden. Er führt von der Frage, ob Kommunikation per Funk notwendig ist, über die in der Praxis spezifischen Anforderungen an die Funktechnologie zu einem Entscheidungsvorschlag. Als Anwendungsbeispiele betrachten die Autoren die „Fernauslesung von Wärmezählern“, „das Monitoring von Netzschlechtpunkten“ und „automatisierten Pumpenbetrieb“.

Kabel schlägt Funk

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Technologieleitfaden, die bei der Entscheidung für eine geeignete drahtlose Kommunikationstechnologie im Kontext der Fernwärme berücksichtigt werden sollten, sind am Ende in acht Kernaussagen zusammengefasst. Funkkommunikation zur Digitalisierung der Fernwärmenetze schneidet aber nur als zweitbeste Lösung ab.

„Bei den betrachteten Kommunikationstechnologien lag der Schwerpunkt auf den Funktechnologien mit hoher Reichweite und Marktreife in Deutschland. Eine leitungsgebundene Kommunikationslösung ist den Funktechnologien hinsichtlich Zuverlässigkeit, Wartung, Datenübertragungsrate etc. überlegen“, heißt es. „Soweit eine Umsetzung wirtschaftlich und organisatorisch möglich ist, sind daher kabelgeführte Kommunikationstechnologien zu bevorzugen.“

Die Entscheidungshilfe ist Gegenstand des Forschungsvorhabens „DigiHeat“. Daran beteiligt sind neben der AGFW unter anderem das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) sowie die Stadtwerke in Gießen, Hanau und Marburg.

„Die Entscheidungshilfe für Kommunikationstechnologien in der Fernwärme“ steht kostenfrei zum Download bereit.

H2-Projekt Rh2ein-Main-Connect vorerst gestoppt

Quelle: Shutterstock / r.classen

WASSERSTOFF. Das Wasserstoffprojekt Rh2ein-Main-Connect liegt derzeit auf Eis. Der Mitinitiator Entega führt die Gründe für dieses Vorgehen an.

Vor gut eineinhalb Jahren startete mit „Rh2ein-Main-Connect“ ein ehrgeiziges Vorhaben: Mehrere Energieunternehmen aus Hessen und Rheinland-Pfalz wollten die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main an ein eigenes Wasserstoffnetz anschließen. Der erste grüne Wasserstoff sollte ab 2028 fließen (wir berichteten). Doch daraus wird vorerst nichts, wie Entega jetzt bestätigt hat.

„Wir befinden uns aktuell in der Wartestellung“, erklärte Unternehmenssprecher Michael Ortmanns auf Anfrage von E&M. Zwar habe Entega die Detailplanung der Trassen angestoßen, in die konkrete Umsetzung könne man aber erst einsteigen, „wenn die Leitplanken stehen“.

Ortmanns nennt fehlende politische Rahmenbedingungen und unklare Investitionsmechanismen als Grund für den Stopp. Derzeit sei weder abzusehen, wann ausreichend Wasserstoff zur Verfügung stehe, noch gebe es regulatorische Instrumente, um die hohen Anfangsinvestitionen für das geplante Wasserstoff-Verteilnetz abzufedern. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung seien zwar Finanzierungsbedingungen angekündigt, deren konkrete Ausgestaltung stehe aber noch aus.

Auch wenn Rh2ein-Main-Connect derzeit stillsteht, ist das Projekt laut Entega nicht aufgegeben. „Wir können konkret planen, sobald die Leitplanken stehen“, versichert Ortmanns gegenüber der Redaktion.

Projekt am Müllheizkraftwerk läuft weiter

Nicht betroffen von der Pause sei das geplante Wasserstoffprojekt am Müllheizkraftwerk in Darmstadt. Dort entsteht eine Produktionsanlage mit einem 3-MW-Elektrolyseur, einem Verdichter und einer Abfüllstation für Wasserstofftrailer. Der Bau der Anlage soll im November dieses Jahres starten, im ersten Quartal 2027 soll der Regelbetrieb beginnen. Eigentümer des Müllheizkraftwerks ist der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS). Das Vorhaben wird im Rahmen des Reallabors „DELTA“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Auch moderne Gaskraftwerke sollen künftig zu den Abnehmern gehören: KMW plant auf der Ingelheimer Aue ein wasserstofffähiges Kraftwerk, Mainova rüstet das Heizkraftwerk West in Frankfurt am Main um. Der Chemie- und Pharmakonzern Merck will bis 2040 klimaneutral produzieren. Wie und wann Rh2ein-Main-Connect wieder aufgenommen wird, hängt nun von den politischen Entscheidungen auf Bundesebene ab.

Hintergrund des Projektes „Rh2ein-Main-Connect“

Rh2ein-Main-Connect wurde im März 2024 vorgestellt. Beteiligt sind neben Entega die Frankfurter Mainova AG, die Wiesbadener Eswe Versorgungs AG, die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) sowie der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe GmbH (OGE). Auch die regionalen Verteilnetzbetreiber e-netz Südhessen AG und NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH gehören zu den Partnern. Ziel der Kooperation ist es, die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main ab 2028 über mehrere Anbindungen an das nationale Wasserstoff-Kernnetz zu versorgen. Geplant ist eine Gesamtinvestition von rund 610 Millionen Euro bis 2040, teils mit Unterstützung durch öffentliche Förderprogramme. Bei der Vorstellung des Projekts prognostizierten die Partner für die Region einen jährlichen Bedarf von rund 5 Milliarden Kilowattstunden Wasserstoff ab 2030 – und bis 2045 einen Anstieg auf 24 Milliarden kWh.

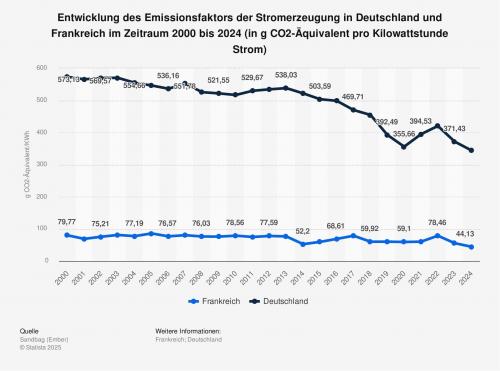

CO2-Emissionen der Stromerzeugung in Deutschland und Frankreich

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der Treibhausgas-Emissionsfaktor der Stromerzeugung in Deutschland fiel im Zeitraum 2000 bis 2024 regelmäßig deutlich höher aus als in Frankreich. In Deutschland lag der Emissionsfaktor der Stromerzeugung 2024 bei 343,96 Gramm in CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde, in Frankreich bei rund 44 Gramm in CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde. 2024 produzierte Frankreich 67,3 Prozent seines Strombedarfes in CO2-freien Atomkraftwerken.

Der Firmensitz in Offenbach. Quelle: Doric Gruppe

Quadoro gehört jetzt sich selbst

WIRTSCHAFT. Die Doric-Gruppe übergibt die Geschäftsbereiche Immobilien und Erneuerbare Energien an ihre Tochtergesellschaften in der Quadoro-Gruppe.

Mit einem Management- und Mitarbeiter-Buy-Out haben die Gründungsgesellschafter und Mitarbeiter von Quadoro die Unternehmensgruppe mit Sitz in Offenbach am Main übernommen. Mit Wirkung zum 30. September, heißt es auf der Internetseite der Doric-Gruppe, haben die Gesellschafter der Doric die Geschäftsbereiche Immobilien und Erneuerbare Energien vollständig an die dafür bereits seit einigen Jahren verantwortlichen Quadoro Tochtergesellschaften übertragen.

Zur Vorbereitung seien die fachlichen und führungsbezogenen Kompetenzen ausgewählter Mitarbeitender über einen längeren Zeitraum gezielt gefördert worden. Damit gehen alle Anteile an der Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investement GmbH und der Quadoro GmbH von der Doric-Gruppe an Axel Wünnenberg, Michael Denk und Dr. Peter E. Hein sowie weitere Führungskräfte und Mitarbeitende über.

Aktuell verwaltet Quadoro nach eigenen Angaben ein Portfolio von mehr als 50 Energieinfrastruktur-Anlagen sowie ein diversifiziertes Immobilienportfolio. Die strategische Ausrichtung, heißt es in einer Mitteilung, ziele auf den weiteren Ausbau beider Geschäftsbereiche.

m Bereich Energieinfrastruktur liege der Fokus auf Wind- und Solaranlagen sowie innovativen Speicherlösungen. Im Immobiliensegment sollen neben klassischen Büro- und Wohnimmobilien zunehmend Objekte der sozialen Infrastruktur mit zukunftsfähigen Nutzungskonzepten an Bedeutung gewinnen.

„Die neu gewonnene Unabhängigkeit eröffnet uns einzigartige Möglichkeiten“, erklärt Axel Wünnenberg, Geschäftsführer der Quadoro GmbH. „Wir können nun noch agiler auf Marktchancen reagieren und dabei auf ein Team bauen, das nicht nur für, sondern mit dem eigenen Unternehmen arbeitet.“ Die breite Beteiligung der Belegschaft unterstreiche das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens und seine strategische Ausrichtung mit Fokus auf Immobilien und Energieinfrastruktur.

Die Geschäftsführung der Quadoro Investment GmbH bilden Michael Denk, Dr. Peter E. Hein und Torben Werner, der zum 1. Oktober 2025 nach Genehmigung durch die Bafin als Geschäftsleiter für Risikomanagement und Finanzen bestellt wurde. Die Quadoro GmbH wird von Matthias Altenrichter, Frank-Peter Wolf und Axel Wünnenberg geleitet.

Bürgerbeteiligung: 3 Millionen Euro in 7 Tagen

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben mit ihrer ersten Bürgerbeteiligung an einer PV-Anlage drei Millionen Euro eingesammelt. Weitere Beteiligungsprojekte sollen folgen.

Ausverkauf bereits in der ersten Zeichnungsphase: Das Beteiligungsvolumen von insgesamt drei Millionen Euro an der Photovoltaikanlage im Örlinger Tal war nach sieben Tagen ausgeschöpft. Von 15. bis 21. Oktober zeichneten 272 Anlegerinnen und Anleger Anteilsscheine, teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm mit. Die Beteiligung erfolgte über Nachrangdarlehen in Höhe von 500 bis 25.000 Euro.

Die Anteile gingen komplett an Kunden mit einem Ökostromtarif bei den Stadtwerken und Mitarbeitende des Versorgers. Für sie galt ein Vorzeichnungsrecht. Die freie Vergabe hätte am 22. Oktober begonnen. Das Vorzeichnungsrecht für Mitarbeitende soll dazu beitragen, die Attraktivität der SWU als Arbeitgeber zu stärken.

„Die überwältigende Resonanz zeigt, wie stark das Bewusstsein und die Bereitschaft in der Region sind, aktiv zur Energiewende beizutragen. Wir haben deshalb damit gerechnet, dass alle Anteile in kurzer Zeit gezeichnet werden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Eder. Das kommunale Unternehmen sieht sich durch den Erfolg bestätigt, „bereits im kommenden Jahr weitere Beteiligungsprojekte auf den Weg zu bringen, um noch mehr Bürgerinnen und Bürgern eine Teilhabe zu ermöglichen.“

SWU-Chef: Energieversorgung lebt von Teilhabe

Die Laufzeit der jetzt begebenen Darlehen beträgt sieben Jahre. Die Einlagen werden jährlich mit 3,75 Prozent verzinst. Abgewickelt wurden die Beteiligungen über die Internetplattform umweltpartner.swu.de, die die Münchner Anlagevermittlerin Eueco GmbH betreibt.

Die PV-Freiflächenanlage im Örlinger Tal ist seit diesem Jahr in Betrieb. Sie erstreckt sich über 5 Hektar, die installierte Leistung beträgt 5,6 MW. Recherisch reicht die Stromerzeugung für 1.700 Haushalte.

„Energieversorgung ist längst nicht mehr nur eine Frage von Technik und Infrastruktur“, sagt Eder weiter. „Sie lebt von Akzeptanz, Teilhabe und dem Willen, gemeinsam Verantwortung zu tragen. Mit diesem Projekt setzen wir dafür ein klares Zeichen.“

Intilion erweitert EPC-Angebot mit CDM Smith

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KOOPERATION. Intilion baut sein Geschäft mit schlüsselfertigen Energiespeicherprojekten aus und gewinnt CDM Smith als EPC-Partner. Gemeinsam planen beide, den Markt strategisch zu erweitern.

Der Paderborner Energiespeicheranbieter Intilion erweitert sein Geschäftsfeld um umfassende EPC-Leistungen (Engineering, Procurement, Construction). Das Unternehmen reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Komplettlösungen für Batteriespeicherprojekte, die alle Phasen von der Planung über die Beschaffung bis zur Bauausführung abdecken. Partner für diesen Ausbau ist CDM Smith, ein international tätiges Ingenieur- und Bauunternehmen mit Sitz im hessischen Bickenbach südlich von Darmstadt.

Laut Intilion-CEO Andre Haubrock fordern Kunden zunehmend ganzheitliche Lösungen, die alle Schritte eines Speicherprojekts abdecken. Intilion will im Rahmen des erweiterten Portfolios sämtliche EPC-Dienstleistungen übernehmen − von der Planung und Genehmigung über die Beschaffung der Batteriesysteme bis hin zu Bauleistungen wie Fundamentierung, Tiefbau, Zaunanlagen oder Schallschutz. Auch der After-Sales-Service bleibe Teil des Angebots, heißt es aus Paderborn.

CDM Smith bringe seine Erfahrung im technischen Projektmanagement und in der Bauausführung ein, um die Umsetzung komplexer Energiespeicherprojekte sicherzustellen. CDM-Smith-Vorstand Ralf Bufler sieht in der Kooperation eine Möglichkeit, die eigene Kompetenz im Bauwesen gezielt auf den Energiesektor zu übertragen.

CDM Smith ist ein weltweit tätiges Ingenieur- und Bauunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie, Bauwerke und Geotechnik. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und befindet sich im Besitz seiner Mitarbeitenden. In Deutschland beschäftigt CDM Smith rund 800 Mitarbeitende an 14 Standorten, weltweit etwa 6.000. Zu den Leistungen zählen Beratung, Planung, Bauleitung, Projektsteuerung sowie Feld- und Labordienstleistungen für öffentliche und private Auftraggeber.

Die Intilion AG ist auf modulare und skalierbare Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen bietet Speicherlösungen mit Kapazitäten zwischen 1.000 bis 100.000 kWh an und zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern in der DACH-Region. Intilion gehört zur inhabergeführten Hoppecke-Unternehmensgruppe, die seit über 95 Jahren im Batteriebereich tätig ist. Zu den Kunden von Intilion zählen Energieversorger, Stadtwerke sowie Industrieunternehmen.

Quedlinburg sucht „faire Führung“

Quelle: Fotolia / Aurielaki

PERSONALIE. Die Stadtwerke Quedlinburg erhalten eine Doppelspitze. Nach den Querelen um den Chef sucht die Stadt zur Verstärkung jemanden „mit ausgewiesener Expertise im Personalmanagement“.

Dass es so nicht weitergeht, stand bereits fest. Im September hatte der Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg beschlossen, die Geschäftsführung zu erweitern (wir berichteten). Stadtwerke-Chef Eike Fliege war im Unternehmen stark in die Kritik geraten. In einem offenen Brief forderte die Belegschaft im März dieses Jahres seine Abberufung. Ein Schlichtungsversuch des Aufsichtsrats im Mai scheiterte. Jetzt macht die Stadtverwaltung Nägel mit Köpfen.

Für die sich kontinuierlich ändernden Anforderungen bedürfe es „einer starken Gemeinschaft von Belegschaft und Geschäftsführung“, heißt es in der neuen Stellenausschreibung der Kommune. „Dafür suchen wir eine branchenerfahrene technische Geschäftsführung mit ausgewiesener Expertise im Personalmanagement“. Als Maxime für die Personalentwicklung nennt die Stadt „eine faire Führung, Entwicklung und Motivation der Mitarbeitenden sowie Förderung einer kooperativen und leistungsorientierten Unternehmenskultur.“

Mitarbeitende: Lösung „nicht zielführend“

Fliege, der seit 2021 Geschäftsführer in Quedlinburg ist, soll für den kaufmännischen Bereich und den Vertrieb zuständig sein, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) der Mitteldeutschen Zeitung. In der Belegschaft hingegen ist die Idee einer Doppelspitze nicht auf Begeisterung gestoßen.

Die Lösung soll als „nicht zielführend“ gesehen werden. Ruch räumte gegenüber der Lokalzeitung ein, es sei klar, dass die Entscheidung unter den gegebenen Bedingungen nicht von allen mit „Hurra“ begrüßt werde. Doch man müsse sich auf tragfähige Kompromisse einigen können.

Fliege soll dafür verantwortlich sein, dass Mitarbeitende sich aus dem Unternehmen verabschiedeten. An der Besetzung der offenen Stellen im Unternehmen werde zügig gearbeitet, sagte der Oberbürgermeister der Welterbestadt in Sachsen-Anhalt der Lokalzeitung weiter. Von den ursprünglich elf vakanten Stellen seien für fünf inzwischen Verträge geschlossen worden.

Im Falle der Co-Geschäftsführung bleibt Interessierten noch ein wenig Zeit für eine Bewerbung. Die Abgabefrist endet laut Kommune am 15. November.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

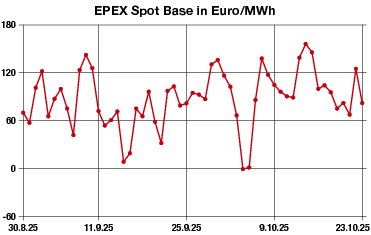

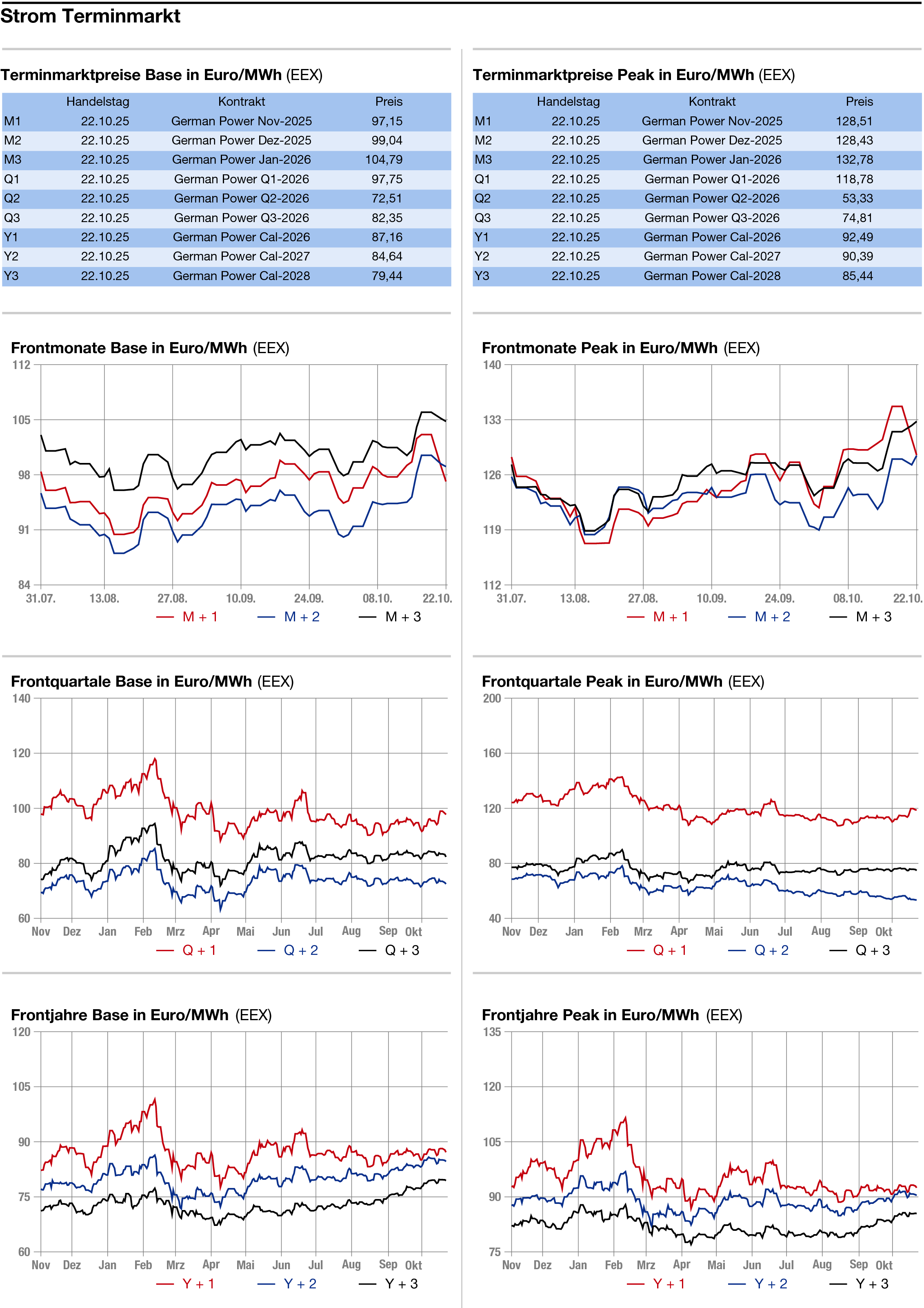

MARKTBERICHTE

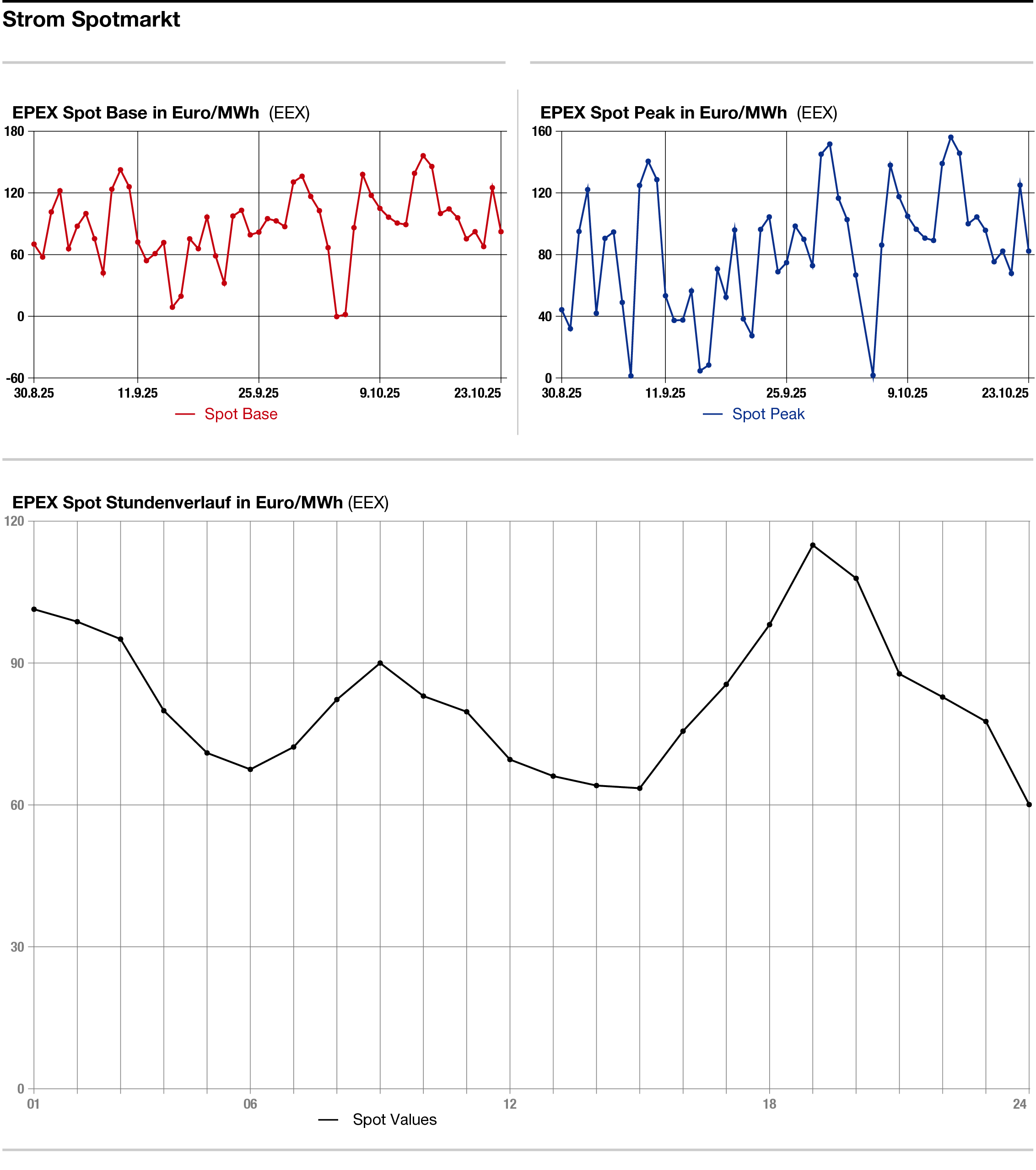

STROM

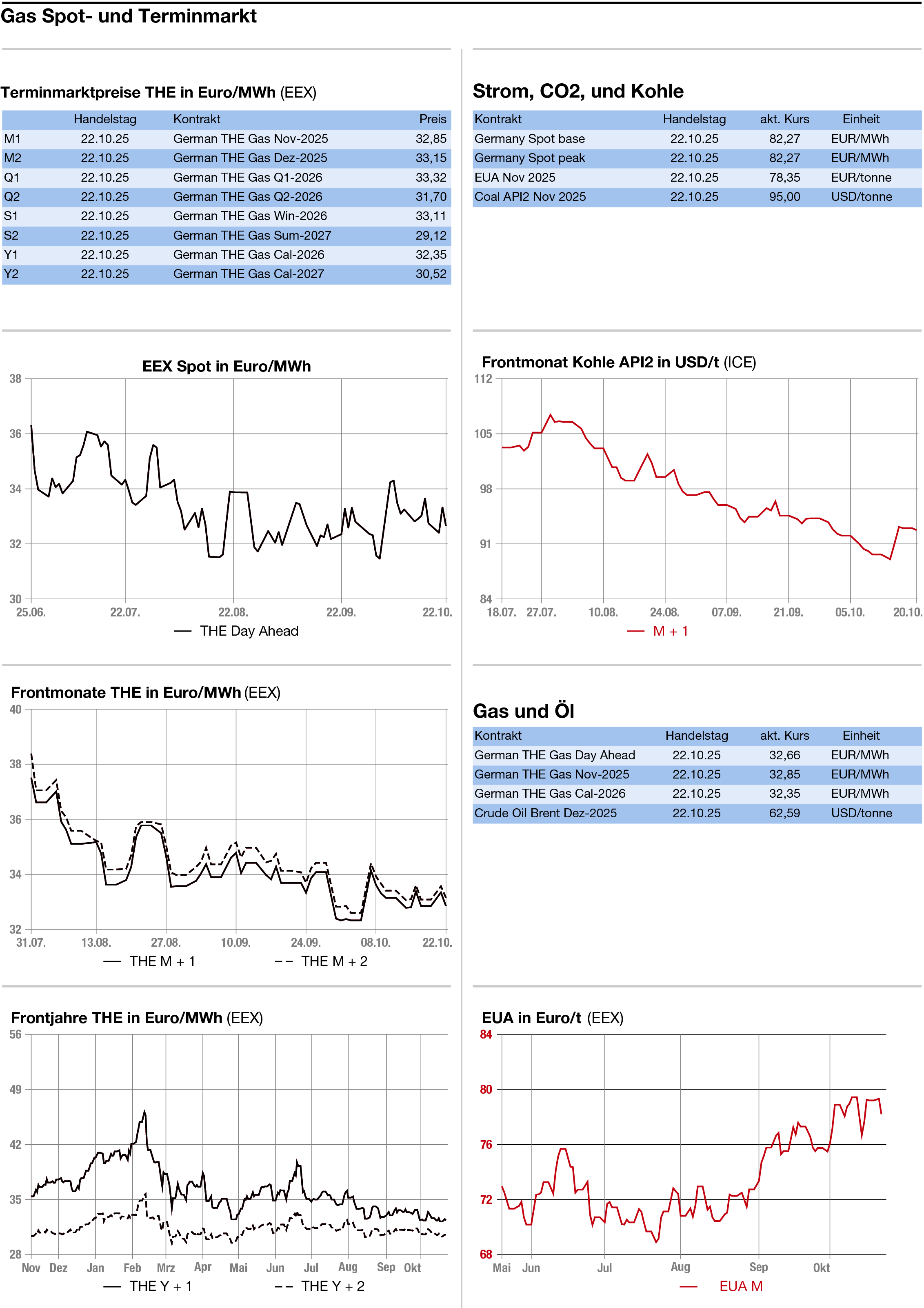

GAS

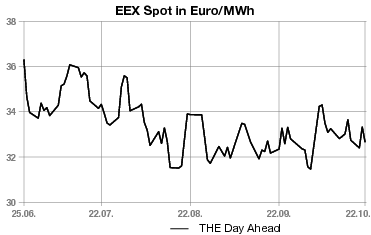

Strompreis geht wegen viel Wind zurück

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Mittwoch präsentiert. Der deutsche Strommarkt wies wie am Vortag keine klare Tendenz auf. Die Day-Ahead-Preise gaben wegen eines höheren Erneuerbaren-Aufkommens allerdings massiv nach. CO2 und Gas gaben etwas nach. Übergeordnet drücke der Zollkonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Strom: Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead verlor 42,75 auf 82,50 Euro/MWh im Base und 60,50 auf 83,50 Euro/MWh im Peak. An der Börse mussten für die Grundlast 82,27 Euro und in der Spitzenlast 83,18 Euro/MWh gezahlt werden. Ursache beim Day-Ahead ist die sehr viel höhere Einspeiseleistung von 30,7 Gigawatt, die für den Donnerstag erwartet wird.

Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind nur 17,7 GW prognostiziert. Für den Freitag (43,5 GW) und die Tage danach erwarten die Meteorologen von Eurowind eine Einspeiseleistung, die noch über dem Niveau des Donnerstags liegt. Die Folgetage bis Mitte der neuen Woche dürften laut den Prognosen des US-Wettermodells windstark ausfallen. Nach einer kurzen Wetterberuhigung ist den US-Meteorologen zufolge dann ab Anfang November erneut mit einem hohen Windaufkommen in Deutschland zu rechnen.

Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,13 auf 87,54 Euro je Megawattstunde.

CO2: Der CO2-Markt zeigte sich am Mittwochnachmittag etwas leichter. Bis gegen 13.37Uhr verlor der Dec 25 um 0,46 auf 79,12 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 9,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,64 Euro, das Tief bei 78,78 Euro. Damit entwickelt sich der CO2-Preis weiter in Richtung Süden, nachdem am Vortag die Marke von 80 Euro dem Ansturm der Bullen standgehalten hatte. MBI Research geht für die kommenden Tage von einer Seitwärtsbewegung am CO2-Markt aus. Unterdessen haben sich die Nettolongpositionen spekulativ gestimmter Anleger an der ICE in der vergangenen Woche um 3,9 Millionen auf 94,7 Millionen Tonnen erhöht.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gasmärkte gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.35 Uhr um 0,325 auf 31,925 Euro/MWh. Aus etwas übergeordneter Perspektive ist damit weiter kaum Bewegung am Markt. Laut den Analysten der ANZ wird der europäische Gasmarkt durch viel Nebel unterstützt, der die Ausbeute an Solarstrom schmälert.

Allerdings ist für die kommenden Tage von hohen Windstrommengen auszugehen. Erste Prognosen gehen allerdings von einem milden Winter in Europa aus. Das Niveau der europäischen Speicher liegt aktuell bei rund 83 Prozent. Der norwegische Netzbetreiber Gassco gibt den norwegischen Gas-Flow für den Berichtstag mit auskömmlichen 319,1 Millionen Kubikmetern an.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: