24. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WASSERSTOFF: Verband sieht Grüngasquote als Schlüssel für den Hochlauf

GASNETZ: VKU fordert Schutz vor hohen Kosten beim Rückbau der Gasnetze

POLITIK: Bundesrat gegen Biomasse-Streichung

INSIDE EU ENERGIE: Kampf um das Klimaziel

ÖSTERREICH: Heftige Kritik am Gesetz zum Erneuerbaren-Ausbau

HANDEL & MARKT

KLIMASCHUTZ: Holz: Klimaretter oder Klimasünder?

SMART METER: Smart-Meter-Rollout mit überschaubarem Fortschritt

WASSERSTOFF: Deutsch-japanische Kooperation für Wasserstoff

WASSERSTOFF-SÜDKORRIDOR: Algerien und Tunesien als Wasserstofflieferanten

TECHNIK

UNTERNEHMEN: Gärtnereibetrieb nutzt Energiehandel als Einnahmequelle

STROMBESCHAFFUNG: Kommunen sparen mit digitalem Ausschreibungsverfahren

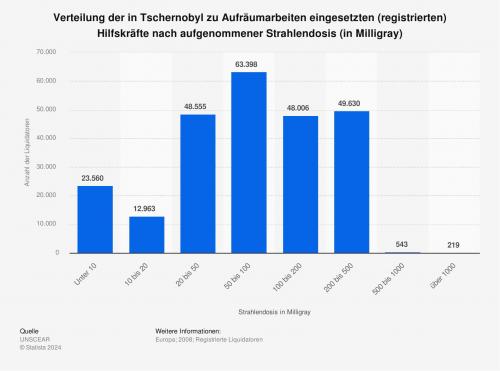

STATISTIK DES TAGES : Strahlenbelastung der in Tschernobyl eingesetzten Hilfskräfte

UNTERNEHMEN

BILANZ: Südweststrom erzielt solides Ergebnis

NETZWERK: Europäische Plattform Energy Launchpad gestartet

AUFTRAG: DWT zieht in Taiwan dicken Fisch an Land

STROMNETZ: Ostbayern ist Pilotregion für das Bayernwerk

PERSONALIE: Stadtwerke Schwäbisch Hall künftig mit einem Geschäftsführer

TOP-THEMA

KI liefert im Weimarer Fernwärmestreit ein Rechtsgutachten

Quelle: Shutterstock

RECHT.

Der Rechtsweg ist geduldig. In Weimar dauert der Fernwärme-Streit zwischen Stadtwerken und einem Stahlbauunternehmen bereits länger als ein Jahr. Die KI könnte als Beschleuniger wirken.

Ein Rechtsgutachten soll Klarheit bringen, welche Preisformel die Stadtwerke Weimar für ihre Fernwärme anwenden darf. Beziehungsweise anwenden durfte, denn die Tarife des Jahres 2022 sind Gegenstand einer rechtlichen Auseinandersetzung vor dem Landgericht Erfurt.

Seit 14 Monaten warten die Beteiligten, darunter das beklagte und per Widerklage sich wehrende Stahlbauunternehmen Weimar-Werk GmbH, auf Bewegung im Prozess. Jetzt war Weimar-Werk das Nichtstun leid und entschied sich für eine Idee, die für Aufsehen im Rechtswesen sorgen dürfte. Um die Wartezeit auf das eigentliche Rechtsgutachten zu füllen, befragte das Unternehmen einfach mal die künstliche Intelligenz (KI).

Bei ChatGPT forderte man ein „kritisches, objektives und professionelles Sachverständigengutachten“ an. Der Automat solle die „richterliche Beweisfrage“ beantworten, ob die Preisformel der Stadtwerke unrechtmäßige Übergewinne ermöglicht, erklärt Ferdinand Berr, Gesellschafter bei Weimar-Werk, auf Anfrage dieser Redaktion. Gegen die hohen Preise und die Art ihrer Festlegung geht das Unternehmen vor.

Beweiskraft im laufenden Verfahren unsicher

Ferdinand Berr sieht sich durch die Ergebnisse der KI-Anfrage bestätigt. ChatGPT stütze die Argumentation, die das Unternehmen „mühsam herausgearbeitet“ und vor Gericht vorgebracht habe. Die mathematisch hergeleitete und von ChatGPT gestützte Kritik an der Stadtwerke-Formel sei „deutlich objektiver zu bewerten als die klassischen Fragen zum Marktelement etc.“.

Für Ferdinand Berr ist der Einsatz der KI viel mehr als nur Spielerei vor dem Hintergrund der langen Wartezeit auf das „echte“ Rechtsgutachten. Sein Unternehmen hat das ChatGPT-Ergebnis sowohl dem Gericht als auch den Stadtwerken Weimar zugeleitet und letzteren die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Es soll also eine Art Beweiskraft im laufenden Verfahren bekommen.

Ohne Augenzwinkern ist dieser ungewöhnliche Vorstoß aber nicht zu sehen. Der Fall warte eben bereits seit 14 Monaten auf das beauftragte Sachverständigengutachten, „das ,KI-Gutachten’ hat uns keine zwei Stunden Zeit gekostet“, so Ferdinand Berr. Er hofft, „Dynamik in unseren trägen Prozess“ zu bringen und alle Seiten dazu zwingen zu können, „sich endlich mit der Formelmathematik zu beschäftigen“.

Das Einschalten der KI könnte für ihn aber aus anderem Grund wegweisend sein. Dafür müsste es gelingen, bestimmte mathematische Beurteilungsregeln für Fernwärme-Preisformeln als Präzedenz zu etablieren. Dann könnte diese Idee künftig auch für das Bundeskartellamt eine Rolle spielen.

Mit KI als Recherche- oder Unterstützungstool könnten die Wettbewerbshüter „in deutlich weniger Zeit mehr Formelprüfungen durchführen“. Fernwärmepreise sind Festlegungen von Monopolisten und oft so undurchschaubar wie ein Dschungel – von daher ist jede Hilfe willkommen, womöglich auch von intelligent gefütterter künstlicher Intelligenz.

Quelle: Shutterstock / Scharfsinn

Verband sieht Grüngasquote als Schlüssel für den Hochlauf

WASSERSTOFF. Mit einer Grüngasquote will der VDMA die Nachfrage nach klimaneutralen Gasen ankurbeln und den Wasserstoffmarkt stärken. Noch ist die Quote nicht beschlossen, doch die Debatte läuft.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) fordert die Einführung einer Grüngasquote im deutschen Gasnetz. Sie soll dafür sorgen, dass fossile Energieträger schrittweise durch klimaneutrale Alternativen wie Wasserstoff, synthetisches Methan oder Biogas ersetzt werden. Laut einem aktuell vom Verband veröffentlichten Positionspapier könne eine gesetzlich verankerte Quote helfen, den bislang schleppenden Markt für grünen Wasserstoff in Bewegung zu bringen.

Eine Grüngasquote löse das „Henne-Ei-Problem“ zwischen Angebot und Nachfrage. Der Verband erklärt: Derzeit bemängeln potenzielle Abnehmer die geringe Verfügbarkeit von Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen, während Produzenten über eine zu schwache Nachfrage klagen. Eine verbindliche Beimischungsquote könne hier als Markteinführungsinstrument wirken und verlässlich Nachfrage schaffen, heißt es in dem Verbandspapier.

Der VDMA sieht die Quote als eine Art Übergangslösung, bis sich grüner Wasserstoff und andere erneuerbare Gase aufgrund sinkender Produktionskosten am Markt durchgesetzt haben. Sobald diese Wirtschaftlichkeit erreicht sei, solle die Regelung wieder entfallen. Zwar seien Quoten laut VDMA „nicht das industriepolitische Instrument der Wahl“, angesichts der aktuellen Haushaltslage aber ein pragmatischer Weg, um die Klimaziele in der Industrie zu erreichen.

Einordnung in europäische Vorgaben

Die Grüngasquote steht im Zusammenhang mit der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive, RED III). Diese verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, den Anteil erneuerbarer Energien in allen Sektoren zu erhöhen. Für die Industrie gilt dabei die Vorgabe, dass bis 2030 mindestens 42 Prozent des genutzten Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Der VDMA sieht die Quote als geeignetes Instrument, um diese Verpflichtung zu erfüllen.

Dem Vorschlag zufolge soll die Quote sowohl im Erdgasnetz als auch perspektivisch im Wasserstoffkernnetz greifen. Eine Beimischung grüner Gase ins fossile Erdgasnetz wäre infolgedessen zulässig. Zugleich soll der Aufbau des Wasserstoffkernnetzes berücksichtigt werden, damit dieses schrittweise befüllt werden kann.

Start ab 2027 geplant

Der Verband schlägt vor, die Grüngasquote ab dem Jahr 2027 einzuführen. Verpflichtet wären demnach die Gaslieferanten, die grüne Gase in Verkehr bringen. Bei Nichterfüllung soll, so erklärt es der Verband, eine Strafzahlung greifen. Zulässig wären alle nach RED III zertifizierten grünen Gase, einschließlich sogenannter Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) wie Wasserstoff und seine Derivate.

Die Quote soll nach dem Willen des VDMA als handelbare Treibhausgasminderungsquote ausgestaltet werden – ähnlich dem Modell im Verkehrssektor. Der Verband plädiert zudem für eine Unterquote speziell für Wasserstoff und RFNBO. Unternehmen könnten ihre Verpflichtungen über eine Massenbilanz erfüllen, also rechnerisch ausgleichen.

Peter Müller-Baum, Geschäftsführer des Fachverbands VDMA Power-to-X for Applications, betonte, die Quote könne auf der Anbieterseite einen starken Impuls für Investitionen in Technologien zur Herstellung grüner Gase setzen.

Geringe Belastung für Verbraucher erwartet

Nach Einschätzung des Verbands bleibt die Belastung für Endverbraucher überschaubar. „Eine gut durchdachte Quotenregelung stellt einen vertretbaren Mehraufwand dar“, sagte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Gleichzeitig könne sie die Nachfrage nach klimaneutralem Gas ausweiten und so eine stabile Basis für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft schaffen.

Zudem sollen Importe grüner Gase möglich sein, sofern sie die Nachhaltigkeitskriterien der RED III und der EU-Taxonomie erfüllen. Für Anlagen, die RFNBO erzeugen, fordert der Verband Bestandsschutz über die gesamte Abschreibedauer, um Investoren Planungssicherheit zu geben.

Mit seiner Forderung nach einer Grüngasquote will der Verband die politische Diskussion über eine verlässliche Marktstruktur für klimaneutrale Gase vorantreiben. Ob die Bundesregierung den Vorschlag aufgreift, wird sich in den kommenden Monaten zeigen – vor allem im Zuge der nationalen Umsetzung der RED-III-Vorgaben.

Das Positionspapier „Einführung einer Grüngasquote“ ist über die Internetseite des VDMA downloadbar.

VKU fordert Schutz vor hohen Kosten beim Rückbau der Gasnetze

Quelle: Shutterstock

GASNETZ. Fast die Hälfte der Stadtwerke und Versorger wisse derzeit nicht, was mit ihrem Gasnetz geschehen soll, so eine Verbandsumfrage. Der VKU mahnt, Kunden vor Umstellungskosten zu schützen.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht nach einer Umfrage eine große Verunsicherung bei Stadtwerken und kommunalen Versorgern, welchen Weg sie bei der Wärmewende einschlagen sollen. Fast die Hälfte (46 Prozent) der antwortenden 164 Unternehmen ist sich demnach im Unklaren darüber, welche Zukunft das eigene Gasnetz hat.

Eine komplette Stilllegung der Leitungen und den Umstieg auf Fernwärme und Wärmepumpen hat fast jeder fünfte Versorger vor (19 Prozent). Zu einem „sowohl als auch“ neigt insgesamt ein knappes Viertel (23 Prozent) der Befragten: Unter diesen ist immer die Stilllegung einiger Leitungsstränge vorgesehen sowie eine Umrüstung auf grüne Gase (Wasserstoff, Biomethan), vorrangig entweder zur Versorgung mittelständischer Unternehmen (15 Prozent) oder für das private Heizen (8 Prozent).

Für den geringsten Anteil der Unternehmen kommt ausschließlich der Wechsel im Gasnetz auf grüne Gase wie Wasserstoff infrage – hierzu bekennen sich 4 Prozent. Weitere 8 Prozent sind inhaltlich für die Befragung bedeutungslos, weil sie gar nicht über ein Gasnetz verfügen. Knapp drei Viertel der 609 Mitgliedsunternehmen (73,1 Prozent) beteiligten sich nicht an der Umfrage.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing liest aus den Antworten einen klaren Trend zu einem „Technologiemix“ aus Umrüstung und Stilllegung heraus. Der VKU beschreibt die Herausforderung damit, dass die etablierten Gasnetze für den Dauerbetrieb konzipiert und Versorger nach wie vor zum Anschluss neuer Abnehmer verpflichtet seien.

Gleichwohl sei der rechtliche Rahmen für Stilllegung und Rückbau ungeklärt. Damit, so Ingbert Liebing, „hängt die Mehrheit der Stadtwerke aktuell in der Luft“. Die Unsicherheit schlage sich in den Investitionsplänen der Versorger nieder – bisher sei von niemandem Geld für Umrüstung oder Stilllegung (jeweils 0 Prozent) eingeplant.

Seine Erwartung an die Bundesregierung ist, „schnell für Rechts- und Planungssicherheit bei den Gasnetzen zu sorgen“. Um geordnet aus dem Erdgas auszusteigen, brauche es Klarheit entweder für die Umrüstung zu Wasserstoffverteilnetzen oder die Nutzung mit Biomethan sowie für die Stilllegung. Jetzt seien schnell Rechtsgrundlagen und Finanzierung für die Wasserstoffverteilnetze zu konkretisieren.

Je früher Stadtwerke ihre Umbauten am Gasnetz beginnen könnten, desto eher wüssten mittelständische Unternehmen Bescheid, ob und wie „ihr Betrieb nach 2045 noch gasförmige Energieträger beziehen kann“, so Liebing. Die Stadtwerke selbst benötigten diese Gewissheit auch für den Betrieb der eigenen KWK-Anlagen.

Auf der Nutzerseite der bisherigen Gasleitungen erwartet der VKU eine soziale Schieflage oder unzumutbare Kosten für den Mittelstand. Schließlich würden finanzstarke Haushalte oder Unternehmen besser den Absprung aus dem Leitungsnetz schaffen. Die Verbleibenden im Gasnetz müssten dann immer mehr zahlen.

Selbstzahlung, Umstellbonus und Kompensation

Das benachteilige Mietende in Mehrfamilienhäusern, die nicht über ihre Heizung bestimmen können, sowie kleine und mittelständische Unternehmen, für die Wärmepumpen oder Fernwärme keine Alternativen darstellen. Um hier Ungemach abzuwenden, schlägt der VKU eine Kombination aus „Selbstzahlung und Umstellbonus vor, flankiert von einem Gasnetzkompensationskonto“, so Liebing.

Wer ein Gasnetz stilllegt, so die konkreten Vorstellungen, solle selbst dafür zahlen, allerdings einen Umstellbonus erhalten. Weil Netzbetreibern Kosten durch Stilllegungen und verkürzte Abschreibung entstehen, sollten sie diese Gelder über ein Kompensationskonto erhalten, das der Staat füllen soll. Sonst würden die Netzentgelte für die Verbrauchenden steigen.

Auch Rückbaukosten für Hauseigentümer drohen. Diese ließen sich vermeiden, so der VKU, wenn stillgelegte Gasleitungen im privaten Boden verbleiben dürften. In Summe führten diese Maßnahmen dazu, die Kunden bei den Umbaukosten der Netze auszuklammern.

Bundesrat gegen Biomasse-Streichung

Quelle: Bundesrat

POLITIK. Der Bundesregierung schwebt eine steuerrechtliche Neudefinition von Biomasse vor. Branchenverbände kritisieren das scharf. Nun hat sich auch der Bundesrat dagegen ausgesprochen.

Der Kabinettsentwurf zur Novellierung des Energie- und Stromsteuergesetzes bringt eine Neudefinition von „Biomasse“ mit sich. Der Vorschlag kommt aus dem Bundesfinanzministerium, die Bundesregierung nickte es Anfang September ab (wir berichteten). Demnach soll „Biomasse, Deponiegas und Klärgas“ aus der Definition der erneuerbaren Energieträger im Stromsteuerrecht gestrichen werden. Das Finanzministerium begründe den Ausschluss mit Bürokratieabbau, damit keine Nachhaltigkeitszertifizierung notwendig werden.

Nun stellt sich der Bundesrat ebenfalls dagegen. Die „Streichung von Deponiegas, Klärgas und Biomasse aus der Definition für Strom aus erneuerbaren Energieträgern wird abgelehnt“, steht in einer Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Oktober (427/25). Laut dem Bundesrat, werde Biomasse sowohl im EU-Recht als auch beispielsweise im Erneuerbare-Energien-Gesetz sachgerecht als erneuerbarer Energieträger definiert. „Die in Aussicht gestellte Bürokratieentlastung würde sich nicht einstellen, da die Betreiber aufgrund anderer Rechtsakte ohnehin Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und nachweisen müssen (RED II/III, BioSt-NachV)“, schreibt der Bundesrat dazu.

„Sollte der Entwurf in dieser Form den Bundestag passieren, würde dies eindeutig mit der bewährten Systematik brechen und Biogasanlagen sowie Holzheizkraftwerke irrsinnigerweise mit Kohle- und Gaskraftwerken gleichsetzen“, kritisierte HBB-Leiterin Sandra Rostek bereits Anfang September. Biomasse dürfe nicht behandelt werden wie fossile Energien.

Die Bioenergieverbände fordern nun nach der Veröffentlichung der Bundesrats-Stellungnahme, „dass die Legislative die Position der Länder ernst nimmt und den Entwurf entsprechend überarbeitet“, teilte sie in einer Mitteilung am 23. Oktober mit. Rostek: „Die geplante Streichung von Biomasse aus der Liste der erneuerbaren Energieträger im Sinne des Stromsteuerrechts ist fachlich falsch, politisch kontraproduktiv und ein fatales Signal an die gesamte Branche.“

Die Stellungnahme des Bundesrates zum „Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ ist im Internet abrufbar.

Kampf um das Klimaziel

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU trafen sich am 23. Oktober in Brüssel. Auf der Tagesordnung stand auch das Klimaziel der EU für 2040.

Eigentlich ist die oberste politische Ebene in der EU nicht zuständig für die Festlegung des Klimaziels. Aber die „Chefs“ haben ihre Umweltminister, die sich bereits Ende September auf einen Vorschlag der Kommission verständigen wollten, erst einmal zurückgepfiffen. Denn in der Klimapolitik der EU geht es inzwischen um mehr als die Einhaltung des zehn Jahre alten Klimaabkommens von Paris. Auf der Tagesordnung der Staats- und Regierungschefs war das Klimaziel ein Unterpunkt der „Wettbewerbsfähigkeit“.

Um die sorgt man sich in den meisten Hauptstädten der EU inzwischen mehr als um das Klima. Das Vertrauen in die von der Kommission verfolgte Strategie der forcierten Dekarbonisierung hat dagegen gelitten. Daran hält Ursula von der Leyen weiter fest. Kürzlich bekräftigte sie vor dem Europäischen Parlament, dass die Zukunft der europäischen Industrie grün sei. In nur sechs Jahren hätten sich die Exporte „sauberer Technologie“ auf 80 Milliarden Euro verdreifacht. Insgesamt exportierte die EU 2024 Güter im Wert von 2.584 Milliarden Euro.

Unterstützt wird das Narrativ der Kommission nicht nur von den einschlägigen Umweltverbänden und Teilen der Wissenschaft. Auch 150 Unternehmen, darunter Großkonzerne wie die Allianz oder SAP, werben in einem offenen Brief für ein anspruchsvolles Klimaziel von mindestens 90 Prozent. Dadurch werde die „Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber Schocks, die Energiesicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit“ verbessert.

Allerdings melden sich auch die Verlierer der Klimapolitik immer nachdrücklicher zu Wort. Ohne eine Reform des europäischen Emissionshandels ETS und des Klimazolls CBAM habe die Industrie keine Zukunft in der EU, sagt BASF-Chef Markus Kamieth. Energieintensive Branchen wie die Stahl-, Zement- oder die chemische Industrie fürchten, dass sie steigende Kohlenstoffpreise bald nicht mehr bezahlen können und drohen mit dem Verlust von Arbeitsplätzen.

In den osteuropäischen Ländern war die Klimapolitik der EU von Anfang an unbeliebt. Die Trendwende hat jedoch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron herbeigeführt. Macron hatte den grünen Kurs der Kommission zunächst unterstützt. Die Regierung in Paris sieht in der französischen Atomenergie einen Wettbewerbsvorteil, wenn es um die Dekarbonisierung geht. Die letzten Europawahlen gewannen jedoch die Kritiker der europäischen Klimapolitik am rechten Rand des politischen Spektrums – nicht nur in Frankreich.

Die EU-Kommission will das ignorieren und an ihrem Ziel festhalten, die Treibhausgase bis 2040 um 90 Prozent (gegenüber 1990) zu reduzieren. In Brüssel ist man nur insofern bereit, dem politischen Stimmungswandel Rechnung zu tragen, als ein Drittel davon auch außerhalb der EU erbracht werden kann. Die Bundesregierung hatte das zuvor zur Bedingung für die deutsche Unterstützung gemacht. Den Visegradstaaten (Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei) reicht das allerdings nicht und auch Italien will das Klimaziel der Kommission nicht unterstützen.

In den Beratungen der Staats- und Regierungschefs ging es weniger darum, welches Ziel sich die EU für 2040 setzt. Obwohl davon auch die Selbstverpflichtung der EU-Staaten für 2035 im Rahmen des Pariser Klimaabkommens abhängt – und damit die Glaubwürdigkeit des europäischen Führungsanspruchs in der internationalen Klimapolitik. Aber das spielt für die meisten EU-Staaten nur noch eine untergeordnete Rolle.

Neue Rohstoffabhängigkeiten durch seltene Erden

Macron geht es vor allem um die Rahmenbedingungen der künftigen Klimapolitik. In Paris möchte man sicher sein, dass die europäische Industrie ausreichend geschützt wird, durch eine entsprechende Regulierung, durch Entbürokratisierung, handelspolitische Maßnahmen und/oder durch neue finanzielle Hilfen.

Hinzu kommt, dass die Kommission die Dekarbonisierung auch mit dem Argument vorantreibt, dass die EU unabhängig vom Import fossiler Rohstoffe werden müsse. Das chinesische Exportverbot für seltene Erden, die vor allem für grüne Produkte gebraucht werden, zeigt jedoch neue Abhängigkeiten auf, die nicht leichter zu überwinden sind. Während China den Handel mit diesen Produkten zu rund 80 Prozent beherrscht, kann man Öl und Gas aus Russland leicht ersetzen.

Die Kommission ist vor dem Gipfel weiter auf ihre Kritiker zugegangen. Der in Osteuropa besonders unbeliebte Emissionshandel für den Verkehr und den Gebäudesektor, ETS2, solle ab 2027 nur „schrittweise und behutsam“ eingeführt werden, heißt es in einem Brief der Kommissionspräsidentin an die Staats- und Regierungschefs. 19 Staaten haben ihrerseits in einem Brief an Ratspräsident Antonio Costa klargemacht, dass sie mehr erwarten. Die EU müsse ihren Kurs ändern, „nicht nur ein wenig, sondern substantiell“.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Heftige Kritik am Gesetz zum Erneuerbaren-Ausbau

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Vor allem das Umweltministerium und die Bundesländer können dem Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes wenig abgewinnen. Sein Beschluss noch heuer ist fraglich.

Österreichs für Energiepolitik zuständiger Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Österreichische Volkspartei/ÖVP, konservativ) gab sich ambitioniert. „Unser Ziel ist klar: eine Beschlussfassung noch in diesem Jahr“, verlautete er anlässlich des Endes der Begutachtungsfrist für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG), das der Umsetzung der Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) in Österreich dient. Bis 21. Oktober konnten alle Interessierten Stellungnahmen abgeben. Seit 22. Oktober sind sämtliche 151 Eingaben auf der Internetseite des österreichischen Bundesparlaments verfügbar.

Und im Wesentlichen verheißen diese nichts Gutes für den Plan Hattmannsdorfers: Nicht zuletzt sein Parteikollege, Umweltminister Norbert Totschnig, kann dem EABG-Entwurf nur wenig abgewinnen. Auch aus mehreren der neun Bundesländer kommt klare Ablehnung. Damit aber steht schon der Beschluss im Ministerrat in den Sternen, für den Einstimmigkeit nötig ist – ganz zu schweigen von der Zustimmung des Bundesparlaments, die einer Zweidrittelmehrheit bedarf.

Fragwürdiges „überragendes öffentliches Interesse“

Umweltminister Totschnig kritisiert insbesondere die Einführung des „überragenden öffentlichen Interesses“ an Energie-Infrastrukturprojekten sowie die geplante Konzentration der Genehmigungsverfahren bei einer einzigen Behörde. Das „überragende öffentliche Interesse“ am Kraftwerks- und Leitungsbau kann laut dem Umweltminister andere EU-rechtliche Vorgaben keineswegs aushebeln. Dies gelte vor allem für die bis 2027 umzusetzende Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), betont Totschnig.

Es bleibe weiter unzulässig, „dass auch die letzten freien Fließstrecken oder andere besonders schützenswerte und seltene Gewässerstrecken (zum Beispiel Wasserfälle) durch Kraftwerke entgegen der Zielsetzung der WRRL verschlechtert werden dürften, auch wenn diese Kraftwerke keinen nennenswerten Energiebeitrag liefern – beispielsweise Kleinkraftwerke mit weniger als 1 MW Engpassleistung.“

Überdies arbeite das Umweltministerium selbst an einer Novelle des Wasserrechtsgesetzes (WRG), um die Genehmigungsverfahren für „Energiewende“-Projekte zu vereinfachen. Dabei werde es auch um Regelungen hinsichtlich der Beschleunigungsgebiete für den Bau von Wasserkraftwerken gehen.

Die Verfahrenskonzentration bei den Landeshauptleuten (Ministerpräsidenten) der Bundesländer wiederum erachtet Totschnig als unnötig. Das habe die EU-Kommission selbst bestätigt: Ihr zufolge verlange die RED III lediglich einen „One Stop Shop in Form einer Verfahrenskoordination“. Aus diesem Grund sind dem Umweltminister zufolge auch die geplanten Verschiebungen von Kompetenzen zu den Landeshauptleuten überflüssig.

Vollkonzentration nicht zweckmäßig

Ähnlich argumentieren mehrere Bundesländer. Wie Totschnig halten sie die Verfahrenskonzentration für nicht geboten und überdies für nicht zweckmäßig. Nach Ansicht des Landes Steiermark zeigen etliche Verfahren nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G) sowie dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), dass die Vollkonzentration „eben nicht zu der erhofften Verfahrensbeschleunigung führt“.

Ferner betonen die Länder, bereits eigene Rechtsvorschriften zur Umsetzung der RED III erlassen zu haben oder im Zuge der Erlassung solcher Vorschriften zu sein. Laut dem Land Tirol verabsäumte der Bund hingegen, „selbst jene Umsetzungsregelungen zu erlassen, die nach aktueller Kompetenzrechtslage in seine Zuständigkeit fallen. In der Folge könnten sich nunmehr teilweise Abgrenzungsfragen oder sogar parallele Prüfungspflichten ergeben“.

Ausdrücklich verweisen die Länder weiters auf die mit dem Vollzug des EABG verbundenen Kosten. Der Personalaufwand soll sich auf etwa 17 Millionen Euro pro Jahr belaufen, von denen 15 Millionen auf die Länder entfallen. „Es wird jedenfalls die volle Abgeltung der im Falle einer Realisierung des Entwurfes entstehenden Mehrkosten durch den Bund verlangt“, stellt denn auch das Land Niederösterreich klar.

Knappe Zeit

Nur ein schwacher Trost für Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer dürfte daher sein, dass die Elektritzitätswirtschaft den EABG-Entwurf weitgehend begrüßt. Laut dem Branchenverband Oesterreichs Energie enthält dieser „wichtige und intelligente Schritte zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie zur Umsetzung der RED III“.

Auch die Zeit wird knapp: Der Beschluss des EABG im Bundesparlament noch in diesem Jahr könnte allenfalls in der Plenarsitzung vom 10. bis 12. Dezember erfolgen. Eine Zustimmung im November-Plenum am 19. und 20. November erscheint faktisch ausgeschlossen.

Die Stellungnahmen zum EABG sind auf der Internetseite des österreichischen Parlaments verfügbar.

Quelle: Pixabay / PixelAnarchy

Holz: Klimaretter oder Klimasünder?

KLIMASCHUTZ. Ein Gutachten des Umweltbundesamtes zweifelt an der Klimaneutralität von Holzenergie. Branchenvertreter reagieren darauf empört.

„Fassungslos“ ist Marlene Mortler, Vorsitzende des Fachverbands Holzenergie (FVH) im Bundesverband Bioenergie, laut einer Mitteilung des Verbandes. „Es ist traurig zu sehen, wie das Umweltbundesamt den Job der fossilen Energiewirtschaft macht und sich in einen Grabenkampf gegen die Holzenergie verschanzt“.

Anlass der Aufregung ist ein Kurzgutachten, das der Jurist Markus Lehnshack vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (Ikem) im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA) erstellt hat. Es trägt den Titel „Klimawirkung der energetischen Holznutzung“. Es kommt zu dem Schluss, dass Strom und Wärme aus Holz nicht uneingeschränkt als erneuerbare Energie im Sinne der Pariser Klimaziele eingestuft werden können.

Insbesondere die bestehende Praxis in den Bereichen Bilanzierung, Emissionshandel und Verbraucherschutz kritisiert der Autor: „Die derzeitigen Regelungen vermitteln uneinheitliche Signale, die bei Unternehmen und Verbraucher*innen den irreführenden Eindruck erwecken können, dass die energetische Nutzung von Holz generell klimaneutral sei.“

So werde im Kontext der nationalen und europäischen Klimaziele die Entnahme von Holz zur energetischen Nutzung im sogenannten „LULUCF“-Sektor (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) bilanziert. In den Sektoren, die Holz energetisch nutzen – wie Verkehr, Gebäude oder Industrie –, werden die Emissionen der energetischen Holznutzung hingegen lediglich berichtet, ohne sich negativ auf die Emissionsbudgets auszuwirken. Dadurch sollen Doppelbilanzierungen vermieden werden.

Im Sinne des Verursacherprinzips – wonach diejenigen die Kosten einer Umweltbelastung zu tragen haben, die sie herbeiführen – könne dies zu Fehlkommunikation im Verbraucherschutz führen, schreibt Lehnshack. Emissionen aus Holzimporten aus Drittländern würden darüber hinaus in keinem Sektor bilanziert und gelten daher als klimaneutral.

Kritik, die man beim FVH nicht ernst nehmen will: „Holzenergie ist und bleibt ein vollwertiger erneuerbarer Energieträger in allen relevanten Gesetzen und Förderprogrammen und trägt in erheblichem Maße zum Klimaschutz bei“, schreibt der Verband und beruft sich auf Daten, die das UBA selbst publiziert habe: Allein im Jahr 2024 seien rund 32 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden, indem Strom und Wärme aus Holz statt aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas erzeugt wurden.

„Das UBA hat den Schuss noch nicht gehört“

Doch Lehnshaks Ausführungen gehen noch weiter. Insgesamt fehle eine allgemeingültige Definition für erneuerbare Energie aus holzartiger Biomasse, sowohl im Bereich der Gesetzgebung als auch im Bereich der Förderprogramme. Eine umfassende Reform sei erforderlich, resümiert der Jurist und schlägt die Verabschiedung eines neuen Gesetzes vor, in dem alle Anforderungen an den Einsatz von Biomasse zusammengefasst werden.

Das können im Zusammenhang mit der Umsetzung der RED III Richtlinie geschehen, schreibt der Gutachter: „Ein solches Biomasse-Nachhaltigkeitsgesetz könnte derart aufgebaut werden, dass in einem allgemeinen Teil die Definitionen, Prinzipien sowie Treibhausgaseinsparungs- und Nachhaltigkeitskriterien geregelt werden.“ In weiteren Kapiteln könne man dann spezielle Anforderungen für Nachhaltigkeitsnachweise von Strom, Kraftstoffen oder Wärme aus Biomasse festzulegen. Dabei solle auch das Prinzip der Kaskadennutzung, das die energetische Nutzung von Holz nur in Ausnahmefällen und ausschließlich am Ende der Wertschöpfungskette vorsieht, konkretisiert werden.

Auch die Regelungen im Emissionshandel müssten Lehnshack zufolge angepasst werden. Die Voraussetzungen und Folgen der Verlagerung der Berichterstattung von dem LULUCF-Sektor auf andere Sektoren sei allerdings „hochkomplex und wäre in einem umfassenden Forschungsvorhaben zu betrachten“, schreibt er. Schnell umsetzbar seien aber beispielsweise Konkretisierungen beim Verbraucherschutz. Deutschland könne hier eine Vorreiterrolle einnehmen und eine Definition von „klimaneutralen Produkten“ entwickeln.

Beim FVH allerdings räumt man den Vorschlägen keine große Chance auf Umsetzung ein: „Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag klar zum Abbau von Bürokratie bekannt – nicht zu deren Ausbau. Die Vorschläge des UBA sind ohne Relevanz für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger und gehören deshalb in den Papierkorb“, wettert Marlene Mortler: „Das UBA hat den Schuss noch nicht gehört, wenn es weitere Regulierungen und Detailregelungen im Wärmebereich oder für die Holzverwendung fordert. Was wir definitiv nicht brauchen, sind weitere Regelungen, die den Gesetzesdschungel noch dichter, komplizierter und bürokratischer machen.“

Das Gutachten „Klimawirkung der energetischen Holznutzung“ ist auf der Internetseiten des UBA abrufbar.

Smart-Meter-Rollout mit überschaubarem Fortschritt

Quelle: Shutterstock / Proxima Studio

SMART METER. Der Rollout intelligenter Messsysteme kommt voran. Die aktuellen Zahlen, die sich auf das zweite Quartal 2025 beziehen, lassen jedoch noch auf ein relativ geringes Tempo schließen.

Seit dem 1. Juli 2024 erhebt die Bundesnetzagentur quartalsweise Daten zum Stand des Rollouts intelligenter Messsysteme. Auch wenn der Rollout Fahrt aufgenommen hat, zeigen die aktuellen Zahlen, die sich auf das zweite Quartal mit Stichtag 30. Juni 2025 beziehen, dass insbesondere kleinere, grundzuständige Messstellenbetreiber bis Ende des Jahres noch viel Arbeit vor sich haben.

Denn nach Angaben der Bundesnetzagentur, die Daten von insgesamt 810 grundzuständigen Messstellenbetreibern vorliegen hat, wurden von den 597 Unternehmen mit weniger als 30.000 Messlokationen im Durchschnitt nur 5,2 Prozent – zum Stichtag 31. März 2025 waren es 4,6 Prozent im Schnitt – ihrer jeweiligen Pflichteinbaufälle abgearbeitet. Bei den 128 Messstellenbetreibern mit 30.000 bis 100.000 Messlokationen lag die Einbauquote bei durchschnittlich 7,8 Prozent (erstes Quartal: 7,5), während die 67 Grundzuständigen, die zwischen 100.000 und 500.000 Messstellen betreuen, 11,8 Prozent (erstes Quartal: 10,8) erreichen.

Die Bundesnetzagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass einzelne kleine Messstellenbetreiber deutlich höhere Quoten vorweisen können. Allerdings bestätigt die aktuelle Erhebung die Erkenntnis früherer Abfragen, dass grundsätzlich die großen Messstellenbetreiber beim Abarbeiten ihrer Pflichteinbaufälle schneller vorankommen als die kleinen. So steht für die 18 Messstellenbetreiber mit mehr als 500.000 Messlokationen eine durchschnittliche Pflichteinbauquote von 22,1 Prozent zu Buche.

Quote beim Pflicht-Rollout insgesamt bei 16,4 Prozent

Die Datenbasis für die Pflichteinbaufälle bezieht sich auf gesetzlich definierten Einbaugruppen mit einem Jahresverbrauch zwischen 6.000 und 100.000 kWh sowie auf die Verbrauchseinrichtungen, die auf der Grundlage von §14a EnWG gesteuert und folglich mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden.

Alle zusammen ergeben 4.634.605 Pflichteinbaufälle. Davon waren laut Bundesnetzagentur zum Stichtag 30. Juni 2025 genau 759.802 intelligente Messsysteme von allen grundzuständigen Messstellenbetreibern zusammen installiert worden. Dies entspricht einer bundesweiten Ausstattungsquote von 16,4 Prozent.

Wenn man aktuell alle 54.275.109 Messlokationen in Deutschland als Grundlage nimmt, also auch diejenigen, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden müssen, kommt man auf eine Ausstattungsquote von 3,0 Prozent. Die absolute Zahl dahinter sind 1,6 Millionen intelligente Messsysteme.

Die Ausstattungsquote ist deshalb relevant, da die grundzuständigen Messstellenbetreiber nach §45 Abs. 1 Nr. 4 MsbG bis zum 31. Dezember dieses Jahres mindestens 20 Prozent ihrer jeweiligen Pflichteinbaufälle abgearbeitet haben müssen.

Im vergangenen Sommer hatte die Bundesnetzagentur auf Anfrage dieser Redaktion erklärt, sie beobachte die Einhaltung der Pflichteinbauquoten sehr genau und habe „scharfe Aufsichtsbefugnisse“. So sei beispielsweise die Verhängung eines Zwangsgeldes eine mögliche Maßnahme, um Unternehmen zu einem gesetzeskonformen Verhalten zu bewegen.

Man muss allerdings beachten, dass die Zahl der Pflichteinbaufälle keine statische Größe ist, sondern sich unter anderem mit der zunehmenden Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors verändert. So lag die Gesamtzahl der Pflichteinbaufälle zum Ende des ersten Quartals bei 4.636.895 und die Zahl der installierten intelligenten Messsysteme bei 700.624.

Deutsch-japanische Kooperation für Wasserstoff

Kei Nomura (Kawasaki Heavy Industries), Annette Walter (Hamburger Hafen und Logistik AG) und Manfred Schuckert (Daimler Truck AG). Quelle: HHLA / Anke Maurer

WASSERSTOFF. Daimler Truck und HHLA planen gemeinsam mit Kawasaki Heavy Industries den Aufbau einer europäischen Wasserstofflieferkette. Weitere Partner sind erwünscht.

Eine gemeinsame Absichtserklärung zum Aufbau einer Lieferkette für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland haben Daimler Truck, die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und die japanische Kawasaki Heavy Industries unterzeichnet. Die Kooperation soll, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, den Import von Flüssigwasserstoff aus wasserstoffproduzierenden Ländern nach Deutschland ermöglichen und dabei insbesondere den Standort Hamburg „als zentrale Drehscheibe“ stärken.

HLLA-CFO Annette Walter sieht im Wasserstoff einen „Schlüssel zur klimaneutralen Zukunft“, vornehmlich in Flüssigwasserstoff. Dieser „spielt eine zentrale Rolle, da er unabhängig von Pipelines transportiert werden kann – ein großer Vorteil für Mobilität, Logistik, Luftfahrt und insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Unser Ziel ist es, die Industrie über unser europäisches Logistiknetzwerk zuverlässig mit Wasserstoff zu versorgen.“

Dafür wollen die Partner in den kommenden Monaten die logistischen Anforderungen für den Umschlag und den Weitertransport per Straße und Schiene untersuchen. Auch sollen weitere Unternehmen und Institutionen gewonnen werden, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufzubauen.

Für Andreas Gorbach, Mitglied des Vorstands bei Daimler Truck und verantwortlich für Truck Technology, ist die Kooperation ein logischer Schritt: „Unser Mercedes-Benz GenH2 Truck kann dabei nicht nur Abnehmer für grünen Flüssigwasserstoff werden, sondern auch den Weitertransport auf der Straße ermöglichen. Und das Beste daran: Mit Wasserstoff erhöhen wir die Geschwindigkeit der Dekarbonisierung – und reduzieren Umfang und Kosten des ohnehin trägen Stromnetzausbaus.“

Kawasaki Heavy Industries versteht sich in der Kooperation als Anbieter der Infrastrukturtechnologie: „Kawasaki Heavy Industries verfügt über bewährte Technologien und umfassende Erfahrung in der Produktion, Lagerung, dem Transport und der Entgegennahme von Flüssigwasserstoff“, sagt Kei Nomura, Executive Central Manager, Hydrogen Strategy Division, Kawasaki Heavy Industries Ltd: „Dieses Know-how werden wir nutzen, um den Aufbau eines Wasserstoffversorgungsnetzes in Europa zu unterstützen. Auch künftig setzen wir auf globale Partnerschaften, um die Nutzung von Flüssigwasserstoff auszuweiten und die Dekarbonisierung zu beschleunigen.“

Algerien und Tunesien als Wasserstofflieferanten

Quelle: Shutterstock / r.classen

WASSERSTOFF-SÜDKORRIDOR. Die beiden nordafrikanischen Staaten nehmen nun an der politischen Koordination zu dem Leitungsprojekt teil, berichtete Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

In die politische Koordination hinsichtlich des Südkorridors zum Import „grünen“ Wasserstoffs aus Nordafrika in die EU sind nun auch Vertreter Algeriens und Tunesiens eingebunden. Das berichtete Österreichs für Energiepolitik zuständiger Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Österreichische Volkspartei/ÖVP, konservativ) am 22. Oktober am Rande der Jahrestagung der Hydrogen Partnership Austria (Hypa) in Wien.

Ihm zufolge sind die beiden nordafrikanischen Staaten als Wasserstofflieferanten vorgesehen. Bislang erfolge die politische Koordination zum Südkorridor durch Deutschland, Italien und Österreich. In diesen Ländern ist die Adaptierung von Erdgas-Fernleitungen für den Wasserstoffimport vorgesehen. Hattmannsdorfer konstatierte, es ergebe Sinn, auch Erzeuger grünen Wasserstoffs an Bord zu holen. Ferner werde ein „Management-Sekretariat“ bezüglich der Pipeline eingerichtet.

Der Minister plant überdies, Fördermittel der EU für den als „Project of Common Interest“ (PCI) definierten Südkorridor zu nutzen und private Investoren für das Vorhaben zu interessieren. Der Wasserstoffmarkt sei „noch in den Kinderschuhen“ und könne dessen Finanzierung nicht gewährleisten, erläuterte Hattmannsdorfer. Über den Südkorridor sollen ab 2030 jährlich rund 4,4 Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs aus Nordafrika in die EU transportiert werden. So ließen sich rund 40 Prozent der geplanten Importe von etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr bewerkstelligen.

Einmal mehr bekräftigte Hattmannsdorfer seine Absicht, Österreich zu einem „Wasserstoff-Hub“ zu entwickeln und ihm damit die im Erdgasbereich verlorene Rolle aufs Neue zu verschaffen. Dem soll neben dem Südkorridor auch der Import von grünem Wasserstoff aus der Ukraine dienen. Gespräche mit ukrainischen Stellen seien im Gange, 35 österreichische Unternehmen wollten sich an entsprechenden Projekten beteiligen. Grundsätzlich sei die Infrastruktur vorhanden, wenngleich sie technischer Anpassungen bedürfe, beschied Hattmannsdorfer unter Hinweis auf das Pipelinesystem Bratstwo, das bis Ende 2025 dem Import russischen Erdgases in die EU diente.

Gut unterwegs

Grundsätzlich sieht Hattmannsdorfer Österreich beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft auf gutem Wege. Auf Basis einer kürzlich erfolgten Ausschreibung gemäß dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) werde die Leistung der in dem Land installierten Elektrolyseure von 28 MW um 170 MW auf knapp 200 MW anwachsen. Ferner stelle das Wirtschaftsministerium über das Wasserstoff-Förderungsgesetz (WFöG) 274,8 Millionen Euro für mehrere Projekte entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette bereit.

Eines der Vorhaben ist der Bau eines 140-MW-Elektrolyseurs durch den Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV in Bruck an der Leitha rund 40 Kilometer südöstlich von Wien. Dabei handelt es sich um die bislang größte Elektrolyseanlage Österreichs.

Ein weiteres der Projekte betrifft die Einrichtung eines „Wasserstoffhubs“ in Bergla, einer Ansiedlung mit 171 Einwohnern im Dorf St. Martin im Sulmtal etwa 35 Kilometer südwestlich von Graz. Realisiert wird das Vorhaben vom landeseigenen Energiekonzern Energie Steiermark, der in Bergla ein Umspannwerk betreibt.

In Bergla ist ferner der Industriegasekonzern Linde in Sachen Wasserstoff tätig. Er beantragte bei den zuständigen Behörden die Errichtung einer Wasserstoff-Erzeugungsanlage auf dem Gelände der Wolfram Bergbau- und Hütten GmbH. Dies erfolgte im Zuge des Projekts „Hydrogen Industrial Inland Valley Austria“, das die EU mit 20 Millionen Euro fördert.

Gaswirtschaftsgesetz rasch novellieren

Aus Kreisen der Gaswirtschaft verlautete gegenüber der Redaktion am Rande der Hypa-Jahrestagung, die Aktivitäten Hattmannsdorfers seien begrüßenswert und sinnvoll. Dringend benötigt werde indessen die rechtliche Basis für den Bau von Wasserstoffleitungen sowie die Umrüstung von Erdgaspipelines. Aus diesem Grund empfehle es sich, das Gaswirtschaftsgesetz (GWG) so rasch wie möglich zu novellieren. Sowohl die künftigen Erzeuger als auch die Abnehmer von Wasserstoff bräuchten die Gewissheit, diesen zum von ihnen angestrebten Zeitpunkt „von A nach B“ bringen zu können: „Wenn diese nicht gegeben ist, wird niemand investieren.“

Aus dem Wirtschaftsministerium (BMWET) hieß es dazu, die GWG-Novelle sei in Arbeit. Gespräche mit im Bereich Wasserstoff tätigen Unternehmen fänden statt, um auszuloten, was diese wünschen. In der Folge würden sich die Juristen des BMWET um eine rechtskonforme Lösung bemühen. Der Zeitplan bleibe unverändert. Gemäß den Vorgaben der EU habe Österreich das GWG bis August 2026 „wasserstofftauglich“ zu machen. Und das werde erfolgen.

Heiko Hagdorn, Geschäftsführer von Hagdorn Tomaten. Das Unternehmen setzt auf Sektorkopplung und Flexvermarktung. Quelle: Hagdorn

Gärtnereibetrieb nutzt Energiehandel als Einnahmequelle

UNTERNEHMEN. Der Betrieb „Hagdorn Tomaten“ koppelt Strom- und Wärmeerzeugung mit digitaler Steuerung. Die Flexibilisierung des Energieeinsatzes bringt ihm jährliche Zusatzerlöse von 100.000 Euro.

„Für Tomaten ist Wärme ein Wachstumselixier, für Erzeuger ein Kostenfaktor.“ Heiko Hagdorn ist Geschäftsführer des Familienbetriebs Hagdorn Tomaten und bewirtschaftet im baden-württembergischen Hochdorf an der Enz eine Tomatenplantage. Der Gärtnereibetrieb hat seine Energieversorgung vollständig auf Flexibilität und Marktorientierung ausgerichtet. Über den Zugang zu Strombörsen und Regelenergiemarkt der Lechwerke (LEW) erzielt der Gärtnereibetrieb zusätzliche Einnahmen, teilte das Energieunternehmen mit.

„Damit wir trotz des hohen Energiebedarfs nachhaltig und wettbewerbsfähig produzieren, haben wir eine unternehmenseigene, hocheffiziente Energieinfrastruktur aufgebaut: Wärmepumpen, Wärmespeicher, PV-Anlage und LED-Belichtung sowie mit Gas betriebene Blockheizkraftwerke, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugen“, sagt Hagdorn. Gesteuert wird das Gesamtsystem digital und mit direktem Zugang zu den Strom- und Regelenergiemärkten über die LEW.

Die Anlage erlaubt es, Strom und Wärme je nach Marktlage zu produzieren oder zu verbrauchen. Liegen hohe Börsenpreise vor, speisen die Blockheizkraftwerke ein. Bei niedrigen oder negativen Preisen übernehmen die Wärmepumpen den Betrieb, um kostengünstig Wärme zu erzeugen. Durch dieses Zusammenspiel hat der Familienbetrieb seine Energiekosten um rund ein Drittel gesenkt und erzielt jährliche Zusatzerlöse von bis zu 100.000 Euro, so die LEW in ihrer Mitteilung.

Automatisierte Steuerung und Vermarktung

Zentrale Schaltstelle ist ein „Energieregler“, der laufend Verbrauchs-, Temperatur- und Anlagenkennzahlen erfasst. Die Daten fließen in das Vermarktungssystem der LEW, das mit KI-gestützten Optimierungsmodellen die wirtschaftlich günstigsten Fahrpläne berechnet und automatisch an die Strommärkte übermittelt. Das System erfasst laufend Kennzahlen wie Füllstände, Wärmebedarf und Anlagenzustände und steuert die Anlage automatisch. Die Daten werden an die zentralen Softwarebausteine des LEW-Handelsteams übermittelt. Automatisierte 24/7-Berechnungen ermitteln mittels KI-Anwendungen, Machine Learning und mathematischen Optimierungsverfahren die optimale Vermarktung der Anlage.

Das LEW-Vermarktungssystem platziert die entsprechenden Optionen dann an den Strombörsen – vom Day-Ahead- und Intraday-Markt bis hin zu den Märkten für Regelenergie. „Für uns ist das Ganze weitgehend ein Selbstläufer. Wie gewinnbringend das System arbeitet, sehen wir jeden Monat schwarz auf weiß auf der Abrechnung“, unterstreicht Hagdorn. Das Energiemanagement umfasst inzwischen auch Laststeuerung und eine strategische Fahrweise der Blockheizkraftwerke, die aufgrund hoher Gaspreise derzeit mit reduzierter Leistung, aber längeren Laufzeiten betrieben werden.

Sektorkopplung als Betriebsstrategie

Zwei gasbetriebene Blockheizkraftwerke mit je 1,6 MW elektrischer Leistung, zwei Wärmepumpen mit je 0,7 MW elektrischer Leistung sowie zwei Wärmespeicher mit 80 MWh Kapazität bilden das Rückgrat der Anlage. Ergänzt wird sie durch eine 345-kW-Photovoltaikanlage und eine LED-Belichtung. Auch das an den Blockheizkraftwerken freigesetzte CO2 bleibt nicht in diesem Betrieb ungenutzt: Es wird aufgefangen, gereinigt und als Dünger weiterverwendet. Die Treibhausluft wird mit dem Gas angereichert. Die Pflanzen nehmen das CO2 über die Photosynthese auf und wandeln es um in organische Substanz, in Wachstum. Der Betrieb plant, die Optimierung in Zusammenarbeit mit der LEW weiter auszubauen und zusätzliche Vermarktungsoptionen zu erschließen.

Kommunen sparen mit digitalem Ausschreibungsverfahren

Quelle: Jonas Rosenberger

STROMBESCHAFFUNG. In Bayern haben über 480 Kommunen erstmals gemeinsam ihren Strom über die Plattform „enPORTAL connect“ ausgeschrieben. Das Verfahren gilt als Beispiel für modernes Energiemanagement.

Über 480 Städte und Gemeinden in Bayern haben an der ersten vollständig digitalen Bündelausschreibung für Strom teilgenommen. Durchgeführt wurde sie von der „enPORTAL GmbH“ aus Pronstorf (Schleswig-Holstein). Beauftragt wurde der IT-Dienstleister für digitale Lösungen im Energiebereich Anfang dieses Jahres von der Kommunal-GmbH, einer Tochtergesellschaft des Bayerischen Gemeindetags. Insgesamt wurden 36 Bündel mit 18.999 Abnahmestellen und einem Ausschreibungsvolumen von 250 Millionen kWh Strom gebildet.

Wie Enportal in einer Mitteilung vom 23. Oktober erklärt, stieß das Verfahren auf breites Interesse: 346 Lieferanten reichten Teilnahmeanträge ein, 257 Angebote gingen ein. Durch den Wettbewerb konnten die Kommunen ihre Energiekosten deutlich senken − verglichen mit der letzten Ausschreibung sanken die Preise teils um bis zu 78 Prozent.

Die Ausschreibung ist nach Angaben des Unternehmens ein Wendepunkt im kommunalen Energiemanagement. Angesichts volatiler Märkte und steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit werde die Bedeutung digitaler Prozesse weiter zunehmen. Die Plattform „enPORTAL connect“ ermögliche Kommunen eine rechtssichere, transparente und ressourcenschonende Abwicklung ihrer Energieausschreibungen.

Enportal-Geschäftsführer Clemens Graf von Wedel sieht darin einen wichtigen Fortschritt: Noch nie hätten so viele bayerische Kommunen ihre Stromverträge gebündelt und digital ausgeschrieben. Das zeige den wachsenden Bedarf an effizienten Lösungen für den öffentlichen Sektor.

Vorteile für Kommunen

Das neue Verfahren bringe zahlreiche Vorteile: Die digitale Abwicklung beschleunige die Ausschreibungen und senke die Kosten. Gleichzeitig sorge die Bündelung für eine höhere Marktdurchdringung und bessere Konditionen bei der Strombeschaffung. Die Plattform sei, so heißt es weiter, speziell auf die Anforderungen öffentlicher Auftraggeber zugeschnitten worden − mit automatisierten Prüfmechanismen, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem integrierten Energiedatenmanagement.

Das erfolgreiche Pilotprojekt versteht Enportal als Signal an andere öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Die Digitalisierung biete große Potenziale für mehr Markttransparenz und eine nachhaltige Energieversorgung.

Der IT-Dienstleister wurde im Jahr 2008 gegründet und betreibt mit „enPORTAL connect“ eine Energieplattform in Deutschland. Nach eigenen Angaben wird sie von über 700 Energieversorger für Energieeinkauf, Datenmanagement und Preisprognosen genutzt. Das betreute Energievolumen liegt bei über 35 Milliarden kWh Strom und Gas pro Jahr.

Strahlenbelastung der in Tschernobyl eingesetzten Hilfskräfte

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES . Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik bildet die Verteilung der in Tschernobyl zu Aufräumarbeiten eingesetzten (registrierten) Liquidatoren nach aufgenommener Strahlendosis ab. Mit dem Begriff „Liquidator“ werden die zur Bekämpfung der Atomkatastrophe in Tschernobyl eingesetzten Soldaten und technischen Hilfskräfte bezeichnet. Von den offiziell registrierten Liquidatoren waren 48.006 einer Strahlendosis von 100 bis 200 Milligray ausgesetzt. Eine aufgenommene Strahlendosis von 200 Milligray führt zu Blutbildveränderungen. Derartig hohe Strahlendosen treten nur bei technischen Unfällen oder in der medizinischen Strahlentherapie auf.

Quelle: Fotolia / Kurhan

Südweststrom erzielt solides Ergebnis

BILANZ. Sinkende Großhandelspreise bei Strom und Gas machten sich in der Bilanz des Handelshauses Südweststrom bemerkbar.

Die Südweststrom GmbH hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vorgelegt. Das Handelshaus mit Sitz in Tübingen hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,99 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr, als 2,91 Milliarden Euro umgesetzt wurden.

Wie es im Geschäftsbericht heißt, betrug der Gewinn vor Steuern 2024 rund 13,3 Millionen Euro, der Jahresüberschuss lag bei rund 9,4 Millionen Euro – beide Werte liegen etwa 17 Prozent unter dem Vorjahr 2023. Ursache für den Rückgang sind vor allem die gesunkenen Energiepreise am Terminmarkt, die sich direkt auf den Umsatz auswirken.

Im operativen Geschäft zeigte sich das Unternehmen dennoch stabil. Verdient wurde vor allem im Dienstleistungsbereich, insbesondere mit Managed Services, Energiedatenmanagement und im Erdgaspool. Diese Bereiche wuchsen um rund sechs Prozent. „Unser Geschäftsmodell trägt auch in volatilen Märkten. Die Kooperation bleibt unsere Stärke“, schreibt Geschäftsführer Daniel Klaus Henne im Lagebericht.

Gestiegene Kosten gab es dagegen im Personal- und IT-Bereich. Die Personalausgaben erhöhten sich um 1,2 Millionen Euro – bedingt durch Tarifsteigerungen und zusätzliche Mitarbeitende für neue Aufgabenfelder. Die IT-Kosten stiegen ebenfalls, vor allem durch Projekte zur Digitalisierung und zur Umsetzung regulatorischer Vorgaben. Hinzu kamen Rückstellungen für Risiken.

25-Jahr-Feier in Tübingen

Das Highlight im vergangenen Jahr war die Feier zum 25-jährigen Bestehen Südweststroms im Tübinger Museum-Kino. Gründer Friedrich Weng, der erste Mitarbeiter Achim Kötzle und Geschäftsführer Daniel-Klaus Henne blickten auf die Anfänge zurück. Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Kleck betonte den Zusammenhalt: „Wir haben uns das bewahrt, was uns von Anfang an auszeichnete: die Agilität und den unbedingten Willen, für unsere Partner die besten und schnellsten Lösungen zu finden.“

Südweststrom baute 2024 seine digitalen Plattformen und Managed Services weiter aus. Über das Portal „SWS-Connect“ können Stadtwerke Handelsgeschäfte, Marktkommunikation und Bilanzkreise in Echtzeit steuern. Zudem übernahm das Unternehmen für 18 Netzbetreiber die vollständige Netz- und EEG-Abrechnung.

Die Nachfrage nach Beratungsleistungen blieb hoch: Mehrere Stadtwerke beauftragten Südweststrom mit neuen Beschaffungsstrategien oder Risikoleitlinien. „Südweststrom steht für kommunale Stärke im Energiemarkt – unsere Aufgabe ist es, Stadtwerke fit für die Zukunft der Energiewirtschaft zu machen“, so Henne zur strategischen Ausrichtung.

Die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH wurde 1999 als Kooperation von Stadtwerken gegründet. Ziel ist die Beschaffung von Strom und Gas, die Bündelung von Marktrisiken und die Entwicklung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen. 62 Gesellschafter – überwiegend Stadtwerke aus Baden-Württemberg – sind beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende.

Europäische Plattform Energy Launchpad gestartet

Quelle: Fotolia / electriceye

NETZWERK. Mit dem „Energy Launchpad“ startet ein europaweites Innovationsnetzwerk für die Energiewende. Es soll Start-ups, Forschung und Industrie miteinander vernetzen. Mit dabei ist EnBW.

In Karlsruhe und Wien hat die EnBW Baden-Württemberg AG gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Szene die neue Innovationsplattform „Energy Launchpad“ ins Leben gerufen. Das Ziel: europäische Kräfte für die Energiewende bündeln und Lösungen entwickeln, die sich über Ländergrenzen hinweg skalieren lassen. Die Initiative setzt auf offene Innovation und technologische Souveränität Europas.

Dem Netzwerk gehören zentrale Akteure aus dem deutschsprachigen Raum an: aus der Schweiz die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und das Energieunternehmen Energie 360 Grad, aus Österreich die Technische Universität Wien und der Energieversorger Verbund, aus Deutschland die Technische Universität München, das Innovationszentrum „UnternehmerTUM“ und die EnBW.

Laut EnBW-Innovationschef Jürgen Stein braucht Europa mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um die Energietransformation voranzutreiben. Das Launchpad zeige, wie offene Innovationsprozesse funktionieren können, wenn Industrie, Start-ups und Forschung ihre Stärken kombinieren. Auch Sylvia Stojilkovic, Managing Partner Cleantech & Energy International bei „UnternehmerTUM“, betonte, dass das Launchpad Raum für „Umsetzungsstärke“ geben solle: Technologien sollen schneller marktreif werden und die europäische Resilienz stärken.

Neue Ansätze finden

Zentrales Prinzip der Zusammenarbeit ist die Open Innovation: Universitäten, junge Technologieunternehmen und etablierte Energieplayer entwickeln gemeinsam neue Ansätze, um Energiesysteme widerstandsfähiger zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Das Netzwerk soll Start-ups bei ihrem Markteintritt und der Skalierung unterstützen und gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiieren, um Wissenschaft und Wirtschaft enger zu verzahnen.

Im Jahr 2026 stehen laut EnBW besonders resiliente Energie- und Infrastruktursysteme im Fokus – von Cyber- und physischer Sicherheit über klimaangepasste Netze bis hin zu robusten Lieferketten. Ziel ist es, Energiesysteme zu gestalten, die auch unter Extrembedingungen stabil bleiben und die Klimaziele einhalten. Hierbei spielen datenbasierte Technologien eine zentrale Rolle sowie KI und Quantum Computing. Sie sollen Lastflüsse optimieren, Ressourcen effizienter steuern und Netzsysteme intelligenter machen.

Das Netzwerk versteht sich als wachsendes Ökosystem. Weitere Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Startup-Umfeld sind eingeladen, sich zu beteiligen und zur Transformation der Energieversorgung beizutragen. Mehr Informationen zum Programm und zu Beteiligungsmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Energy Launchpad.

DWT zieht in Taiwan dicken Fisch an Land

Die DWT ist vor Taiwans Westküste gefragt. Quelle: Hai Long Offshore Wind Project

AUFTRAG. Der Deutschen Windtechnik ist in den Gewässern vor Taiwan ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Sie darf einen über 1.000 MW starken Meereswindpark des Inselstaates technisch überwachen.

Für einen entstehenden Offshore-Windpark vor Taiwan hat das Projektkonsortium die Deutsche Windtechnik (DWT) als Partner für die technische Überwachung ausgewählt. Der Vertrag für die Turbinen-Sammlung namens „Hai Long“ gelte zunächst für fünf Jahre, teilt das Bremer Unternehmen mit.

Vor der Westküste des Inselstaats entstehen aktuell in den Hai-Long-Abschnitten 2 und 3 insgesamt 73 Anlagen des Typs „SG 14-222“ von Siemens Gamesa. Sie verfügen jeweils über eine Leistung von 14 MW. Der DWT fallen künftig als Aufgaben die kontinuierliche Anlagenüberwachung, das Störungsmanagement und die Kontrolle des Netzbetriebs mit den drei integrierten Umspannwerken zu.

Mit der Arbeit konkret betraut ist die DWT-Tochter „OutSmart“, die vom Kontrollzentrum in Emden (Niedersachsen) aus dann Verantwortung für Windparks mit einer Gesamtleistung von über 5.000 MW trägt. Die Emdener unterstützen zugleich den erforderlichen Ausbau einer Leitwarte in Taiwan.

Outsmarts Entwicklungschef Björn Hannemann spricht in der Mitteilung davon, dass die lange Erfahrung aus der Arbeit für die Meereswindfarm „Gemini“ bedeutend für den Zuschlag in Taiwan gewesen sei. Outsmart überwacht in der deutschen Nordsee Anlagen mit einer Gesamtleistung von 600 MW. Die Erkenntnisse aus Echtzeitüberwachung, Koordination von Wartungsarbeiten und Sicherheitsaspekten über digitale Plattformen versetze das Unternehmen in die Lage, „nun auch im größten taiwanesischen Offshore-Windpark entsprechende Aufgaben übernehmen zu können“, so Björn Hannemann.

Die DWT betreut nach eigenen Angaben weltweit mehr als 8.000 Windturbinen an Land und auf dem Meer. Die Bremer bieten in Europa, den USA und in Taiwan umfassende Leistungen der technischen Instandhaltung an. Die Tochter Outsmart legt den Fokus auf die technische und kaufmännische Betriebsführung von Offshore- und Onshore-Windparks in Europa und Asien.

Ostbayern ist Pilotregion für das Bayernwerk

Quelle: Shutterstock / BELL KA PANG

STROMNETZ. Im Netzgebiet von Bayernwerk Netz sind insbesondere die Anschlussanfragen in Ostbayern in die Höhe geschnellt. Der Netzbetreiber will dort nun schneller beim Ausbau werden.

Die Bayernwerk Netz GmbH hat im laufenden Jahr rund 79 Millionen Euro in den Ausbau der Energieinfrastruktur in Ostbayern investiert. Als „Rekordbudget“ bezeichnete dies Michael Pollerspeck, Leiter des Kundencenters Regen in Niederbayern bei Bayernwerk Netz. Im nächsten Jahr soll das Budget noch einmal höher ausfallen, sagte Pollerspeck bei einem Pressegespräch am 22. Oktober. Der Verteilnetzbetreiber reagiert damit auf stark steigende Anschlussanfragen und Einspeiseleistungen in dieser Region.

Das Budget deckt Maßnahmen in den Landkreisen Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Straubing-Bogen ab. Und der Bedarf wächst spürbar: Allein im Versorgungsgebiet des Kundencenters Regen in Ostbayern stieg die Zahl der Anschlussbegehren von knapp 5.000 im Jahr 2021 auf über 8.000 im Jahr 2024. Der größte Zuwachs entfällt auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen, deren Leistung sich bis 2030 laut Bayernwerk versechsfachen dürfte. Ostbayern ist ländlich geprägt, mit Landwirtschaft und Tourismus.

Ausbau und Verstärkung bestehender Netze

In mehreren Landkreisen stehen konkrete Projekte an, teilte das Bayernwerk dazu weiter mit. In Grafenau (Niederbayern) wird das Umspannwerk erneuert, die Transformatoren werden verstärkt und um eine dritte Einheit ergänzt. Parallel zu den Arbeiten im Umspannwerk muss das Mittelspannungsnetz ertüchtigt werden. Der Netzbetreiber ersetzt 3,5 Kilometer Freileitung durch Erdkabel und installiert neue digitale Ortsnetzstationen. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.

Auch das Umspannwerk Freyung erhält eine Erweiterung. Neben dem Neubau des Schaltanlagen-Gebäudes wird die Hochspannungs-Sekundärtechnik modernisiert. Parallel werden 3,5 Kilometer Freileitung zwischen Schönbrunn und Atzesberg durch ein fünf Kilometer langes Erdkabel ersetzt. In Regen entsteht zudem ein Ersatzneubau des Umspannwerks, ergänzt um eine dritte Transformator-Einheit. Der Baustart ist für Anfang 2026 vorgesehen, die Fertigstellung für 2028.

Auch am bestehenden Gasnetz wird gebaut. Um die Versorgungssicherheit mit Gas zu erhöhen, indem der Verteilnetzbetreiber im Störungsfall auf eine alternative Versorgungsmöglichkeit zurückgreifen kann, wird eine zweite Einspeisemöglichkeit in Kattersdorf im Landkreis Regen geschaffen.

Pilotregion Ostbayern für das Bayernwerk

Das Bayernwerk Netz GmbH sieht diese Region zudem als Pilotregion an, in der neue Technik im Einsatz ist, wie etwa netzdienliche Speicher oder die Überbauung von Netzanschlusspunkten. Drei „innovative Projekte“ würden in dieser Region zeigen, wie das Energiesystem künftig aussehen könnte:

- Eine „Einspeisesteckdose“ ist in dieser Region seit einigen Monaten im Einsatz. Bei der Einspeisesteckdose handelt es sich um einen Netzverknüpfungspunkt, der ausschließlich dazu dient, in der Region erzeugten, grünen Strom im Netz aufzunehmen. Spatenstich war am 19. März dieses Jahres im Landkreis Dingolfing-Landau.

- Als erster Verteilnetzbetreiber in Deutschland wird die Bayernwerk Netz nach eigenen Angaben einen netzdienlichen Speicher mit einer Leistung von 5 MW in ihr Netz integrieren. Standort ist die Gemeinde Wald im Landkreis Cham.

- Beim Thema Überbauung geht es um die Optimierung von Netzanschlusspunkten für dezentrale Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik und Windkraft, die sich künftig einen Netzanschluss teilen können. Mittels einer Online-Plattform können sich Interessierte unkompliziert und unverbindlich über potenzielle Einspeisepunkte im Bayernwerk-Netz informieren. Kick-off der Plattform „SNAP Pro“ war Mitte August dieses Jahres.

Stadtwerke Schwäbisch Hall künftig mit einem Geschäftsführer

Die Geschäftsführer Gebhard Gentner und Ronald Pfitzer (links). Quelle: Stadwerke Schwäbisch Hall GmbH

PERSONALIE. Nach mehr als drei Jahrzehnten bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall geht Ronald Pfitzer zum 1. November in den Ruhestand.

Bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall übernimmt Gebhard Gentner allein die Geschäftsführung. Der bisherige technische Geschäftsführer führt das kommunale Versorgungsunternehmen ab dem 1. November ohne seinen langjährigen Kollegen Ronald Pfitzer, der nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht. Gentner und Pfitzer standen seit 2015 gemeinsam an der Spitze der Stadtwerke.

„Mit dem Ausscheiden von Ronald Pfitzer endet eine Ära“, teilten die Stadtwerke mit. Pfitzer begann seine Laufbahn dort bereits Anfang der 1990er-Jahre – zunächst als freier Mitarbeiter in der IT, ab 1995 als Abteilungsleiter. Später übernahm er verschiedene Führungsaufgaben und wurde Mitglied der Geschäftsführung.

Unter seiner Mitwirkung entwickelten sich die Stadtwerke Schwäbisch Hall zu einem bundesweit tätigen Dienstleister für Energieversorger. Zudem war Pfitzer als Vorstand oder Geschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften aktiv und leitete seit 2019 die SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH, die Holding der Stadt Schwäbisch Hall.

Gentner kündigte an, die bisherige strategische Ausrichtung fortzuführen: „Wir sind ein stabiles Versorgungsunternehmen mit einer gut ausgebauten Infrastruktur in unserem Netzgebiet.“

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

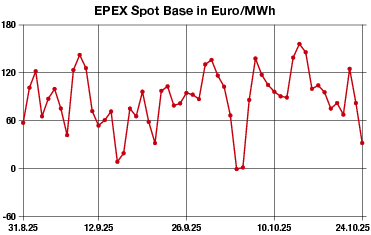

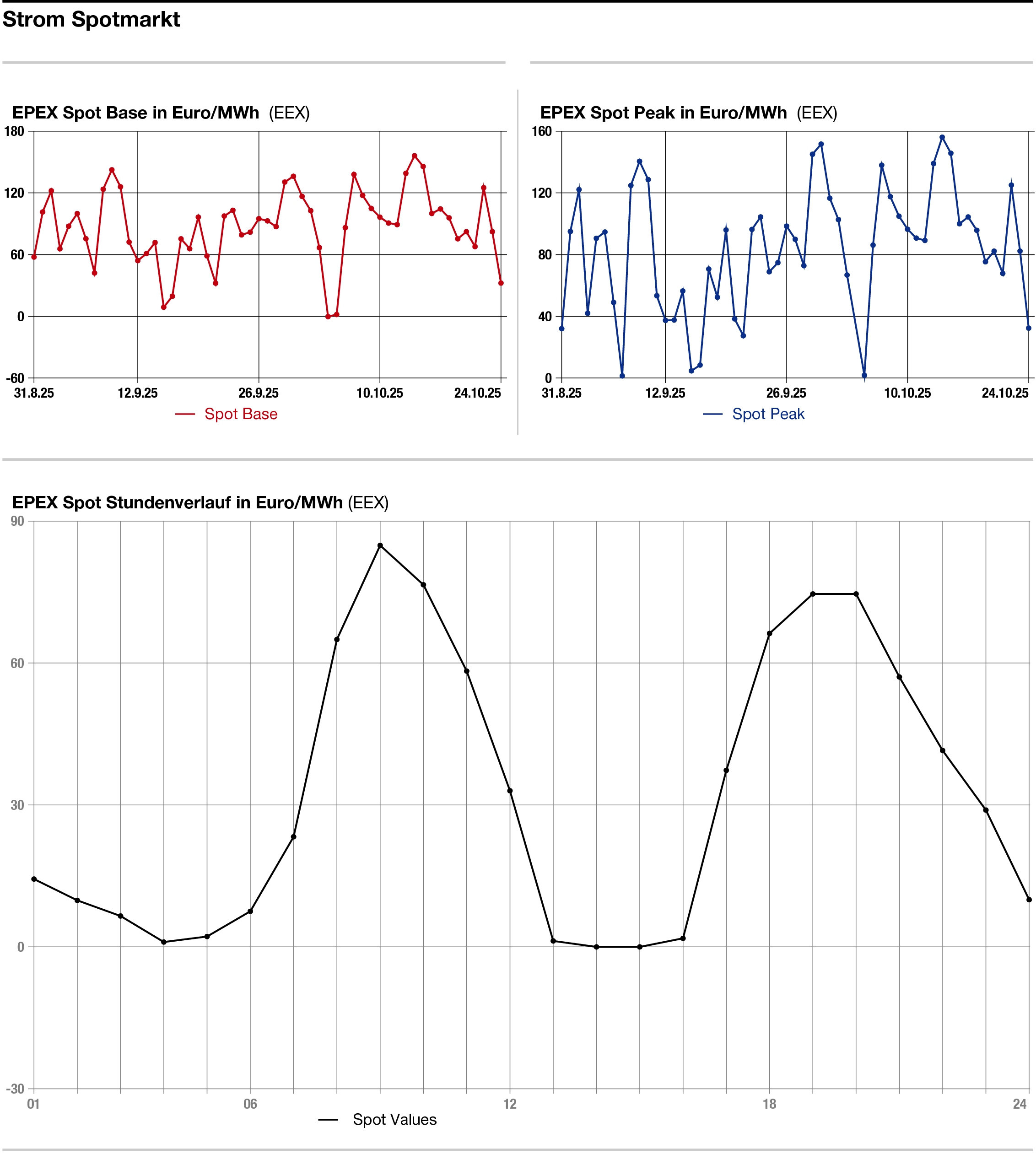

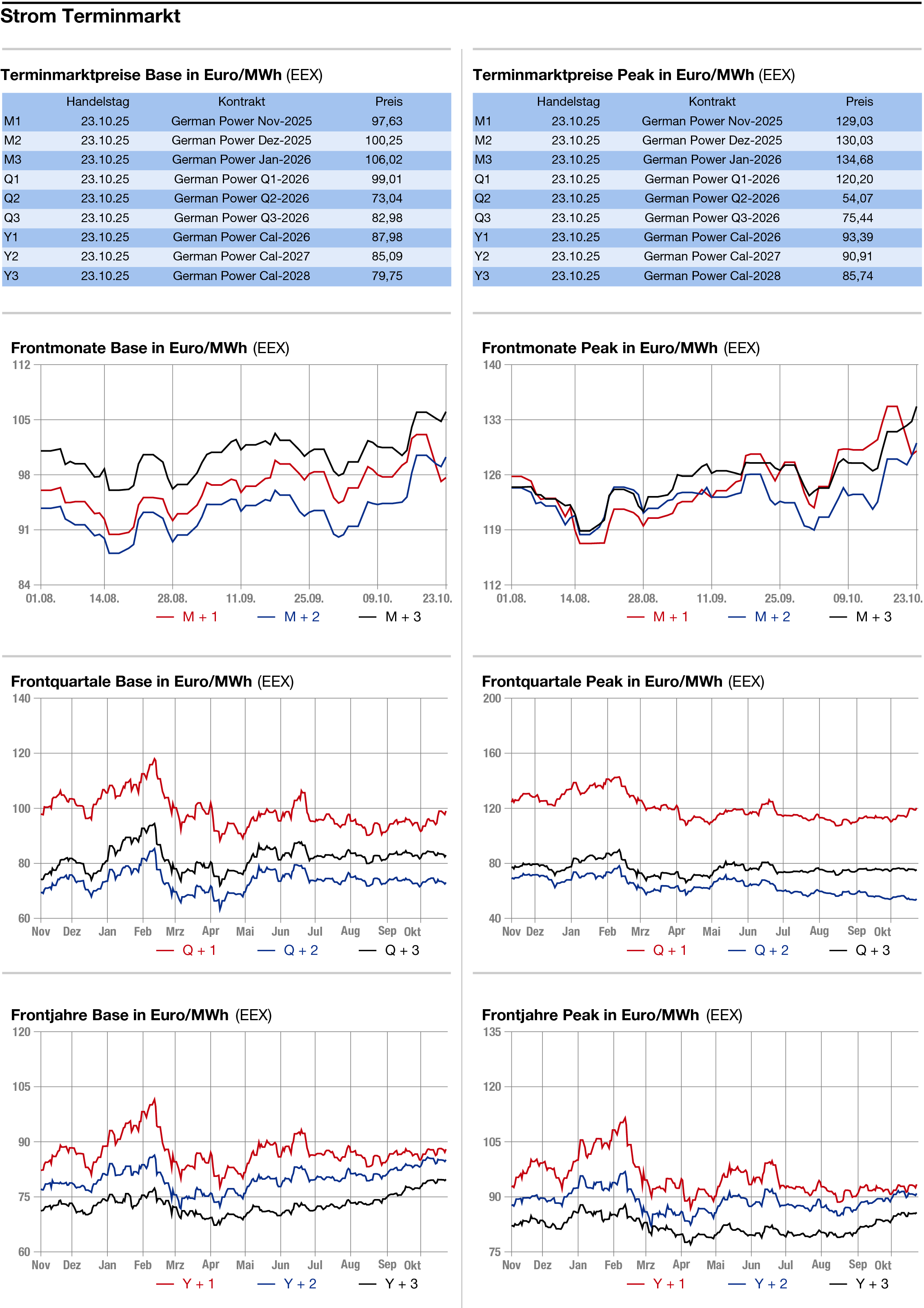

STROM

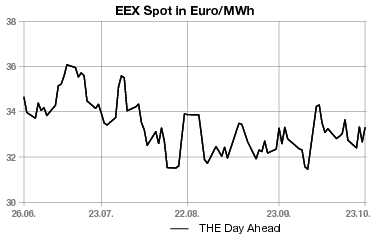

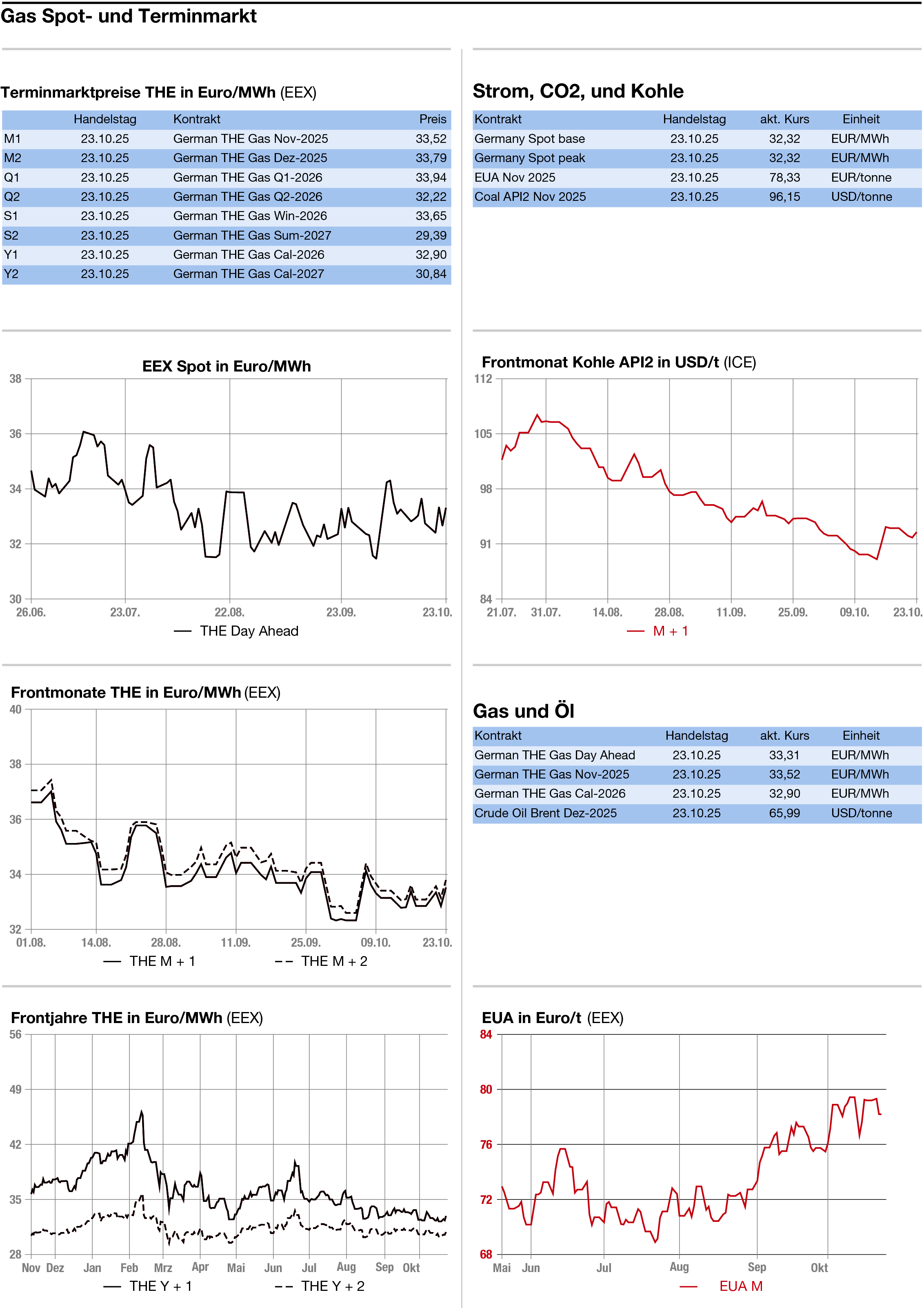

GAS

Energienotierungen nach Trump-Sanktionen befestigt

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Durchgehend fester haben sich die Energiemärkte am Donnerstag gezeigt. Ursache der höheren Preise waren in erster Linie die Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump einigermaßen überraschend gegen die russische Ölindustrie verhängt hat.

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor als Folge sehr hoher Einspeisemengen der Erneuerbaren im Base um 50,00 auf 32,50 Euro je Megawattstunde. Für den Peak ergab sich ein Preisabschlag von 40,75 auf 42,75 Euro. An der Börse mussten für die Grundlast 32,38 Euro entrichtet werden. Für die Spitzenlast betrug der Preis 42,38 Euro. In den Viertelstunden-Scheiben zwischen 3.15 Uhr und 4.00 Uhr in der Früh und zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr pendelte der Preis um die 0 Euro.

Für den Freitag rechnen die Meteorologen von Eurowind mit einer Einspeiseleistung von 49,6 Gigawatt gegenüber nur 32,5 Gigawatt, die am Berichtstag anfallen sollen. Von Samstag ab dürften die Beiträge von Wind und Solar Schritt für Schritt wieder zurückgehen, jedoch weiterhin auf einem recht hohen Niveau verharren.

Am langen Ende gewann das Cal 26 um 0,39 auf 87,94 Euro.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.09 Uhr mit einem Plus von 0,19 auf 78,65 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,19 Euro, das Tief bei 78,35 Euro. Damit nimmt der CO2-Markt die bullishe Tendenz an den Nachbarmärkten nur sehr gedämpft auf. Die Analysten von Belektron verweisen auf das Preisverhältnis von Kohle und Gas. Aus etwas längerfristiger Perspektive zeigt sich dabei eine Kombination aus verteuerter Kohle und relativ niedrig gepreistem Gas. Der preisliche Vorteil für das weniger verschmutzungsträchtige Erdgas könnte die Nachfrage nach CO2-Emissionsrechten dämpfen.

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben sich am Donnerstag fester präsentiert. Der TTF-Frontmonat November legte bis gegen 13.05 Uhr um 0,700 auf 32,500 Euro je Megawattstunde zu. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,960 auf 33,600 Euro hinauf. Marktbeobachter führten die die Zugewinne auf die Sanktionen zurück, die US-Präsident Trump gegen die russische Ölindustrie verhängt hat. Bislang hatte der Markt eher auf Signale einer Entspannung im Verhältnis der USA mit Russland gesetzt. Eher bearish für Gas dürfte sich allerdings die Wetterentwicklung in den kommenden Tagen erweisen. Das Windaufkommen in Nordwesteuropa soll laut den Wetterdiensten zwar zurückgehen, jedoch auf überdurchschnittlichem Niveau verharren. Nach kurzer Wetterberuhigung um den Monatswechsel ist erneut mit hohen Windstrommengen zu rechnen. Etwas kühler als im Durchschnitt sollen zunächst zwar die Temperaturen ausfallen, für den neuen Monat rechnen die Meteorologen jedoch mit einer sehr milden Witterung.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: