6. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASNETZ: BMWE legt Regeln für künftige Gas- und H2-Netze vor

GASNETZ: Kritik an unklaren Vorgaben für Gasnetzumbau

KLIMASCHUTZ: EU-Kompromiss: ETS2 wird um ein Jahr verschoben

POLITIK: Ausschuss ändert Kohlendioxid-Speichergesetz ein wenig

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Bund will Northvolt-Desaster nur „vertraulich“ aufarbeiten

POLITIK: Kritik an Entwurf für Geothermiegesetz

HANDEL & MARKT

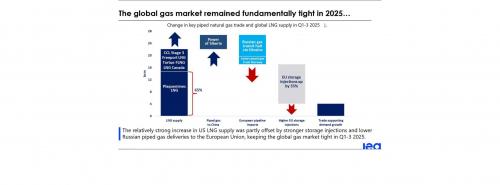

GAS: LNG-Ausbau verändert Gasmarkt tiefgreifend

ELEKTROFAHRZEUGE: VDA sieht Bremsspuren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

TECHNIK

POLITIK: Regierung geht Schutz von Kritis mit Gesetzentwurf an

WIRTSCHAFT: BET gründet IT-Beratungsgesellschaft

UNTERNEHMEN

VERTRIEB: EnBW senkt Grundversorgung auf „unteren Marktdurchschnitt“

BETEILIGUNG: Enercity steigt bei Photovoltaik-Spezialist Hanovolt ein

BILANZ: Verbund-Gewinn bis September sinkt um 22 Prozent

GAS: Regas steigert Gaseinspeisung in Mukran

WINDKRAFT OFFSHORE: Windturbinen-Hersteller Vestas steigert Nettogewinn

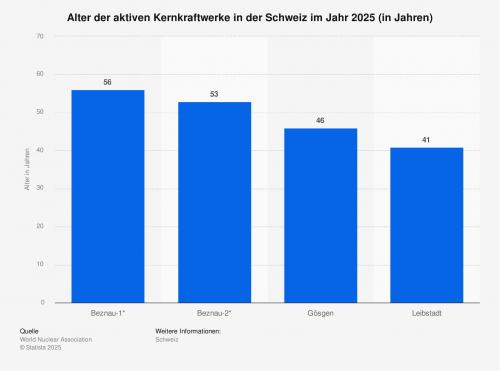

STATISTIK DES TAGES : Alter der aktiven Kernkraftwerke in der Schweiz im Jahr 2025

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: CO2 bleibt über 80 Euro

TOP-THEMA

Alle unterhaken für die Wärmewende

Quelle: Susanne Harmsen

EON-WäRMEKONFERENZ.

Der Energiekonzern Eon sucht in Berlin nach Wegen zur Wärmewende. Auf der Tagung waren sich Kommunen, Unternehmen, Verbände und Politik einig: Nur eine konzertierte Aktion hilft.

Wie kann Deutschland seine Klimaschutzziele auch im Wärmebereich erfüllen? Darum ging es am 5. November in Berlin auf eine Konferenz der Eon. Weniger fossile Brennstoffe für die Heizung sind ein Thema, das viele betrifft. Kommunen stecken mitten in der Wärmeplanung, Hausbesitzer müssen eine Entscheidung für sich treffen, die Unternehmen anbieten sollen, und Mieter fürchten vor allem, dass es für sie zu teuer wird.

In einer Diskussionsrunde zwischen Versorgern und Wohnungswirtschaft hieß es, die Wärmewende gelinge nur mit klaren Rollen, fairer Kostenverteilung und starken Partnerschaften. Elisabeth Gendziorra vom Verband der mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (BFW NRW) sagte, die Vermieter hätten rechtliche Probleme, die Investitionskosten auf die Miete umzulegen. Hinzu komme die teilweise mangelnde Zahlungsfähigkeit der Mieter.

„Zwei Drittel der Vermietungen betreffen Kleinvermieter, die nur eine oder wenige Wohnungen haben und im Durchschnitt jährlich 5.000 Euro daraus erwirtschaften“, sagte Gendziorra aus ihrer Erfahrung. Das beschränke die Investitionsfähigkeit extrem. Für die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) erläuterte Rüdiger Lohse, Wärme aus klimafreundlichen Quellen allein genüge nicht. „Ohne Effizienzinvestitionen in das Gebäude wird sie unbezahlbar“, sagte er.

Social Contracting gegen Energiearmut

Dafür aber benötigen die Hauseigentümer Förderung für die energetische Sanierung. Der Verbraucherschutz wünsche sich die Dekarbonisierung kostenneutral, das heißt die eingesparten Energiekosten müssen die Dekarbonisierungsmaßnahmen bezahlen. Das werde nicht genügen, befürchtet Deneff-Mann Lohse. Er schlägt als Ausweg ein „Social Contracting“ vor.

Eine solche gezielte Förderung der unteren Einkommen und ihrer Vermieter könne für diese Gruppe, die es wirklich nicht leisten kann, Kostenneutralität herstellen. Das entlaste auch die Kommunen, weil die Mehrkosten sonst in Form von Wohngeld oder Heizkostenzuschüssen bei ihnen landen.

Lars Grothe vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte dafür ein möglichst effektives Förderregime von Bund und Ländern. Außerdem gelte es, privates Kapital für die Wärmewende zu aktivieren. Viele Wohnungseigentümer seien alt, erinnerte Elisabeth Gendziorra. Für sie seien sowohl die Kreditwürdigkeit als auch die Lebensperspektive entscheidend für die Bereitschaft, zu investieren. „Wir müssen vermitteln, dass das Haus ohne Wärmewende seinen Wert verliert“, regte sie an.

Mut und Zusammenarbeit für die Kommunale Wärmewende

Für den kommunalen Wärmeversorger in Berlin, die BEW, sagte CEO Christian Feuerherd: „Alle müssen sich unterhaken für die Wärmewende.“ Sein Unternehmen arbeite eng mit den privaten und städtischen Wohnungsgesellschaften und der Bauwirtschaft zusammen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und das Netz für die Fernwärme auszubauen.

Sandra Wehrmann vom großen kommunalen Wohnungsunternehmen Degewo unterstrich die begrenzten Ressourcen: „Wir können wegen der ablaufenden Zeit und der Kapazitäten an Geld und Fachkräften jedes Gebäude nur einmal anfassen, deshalb muss jede Maßnahme greifen und darf zugleich die Mieter nicht überfordern, weder kommunikativ noch finanziell“.

Gebäudeenergiegesetz in Überarbeitung

In einer politischen Runde versprach Lars Rohwer (MdB CDU) die lang angekündigte Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch in diesem Jahr. Das Gesetz werde von Vorgaben entschlackt. „Wir geben den Gebäudeeigentümern wieder die Souveränität der Entscheidung über ihre Heizung“, sagte er. Auch eine Gasheizung könne am Ende klimafreundlich sein, wenn sie mit erneuerbaren Gasen betrieben wird.

|

| Politische Diskussionsrunde auf dem Eon-Kongress: (von links) Christoph Reißfelder (Eon), Kai Lobo (VKU), Moderatorin Miriam Beul und Lars Rohwer (MdB CDU) Quelle: Susanne Harmsen |

Mit einer steuerlichen Absetzbarkeit von Wärmewende-Maßnahmen lasse sich viel privates Kapital hebeln, das werde in seiner Regierungsfraktion gerade intensiv diskutiert, sagte Rohwer.

Christoph Reißfelder (Vice President Political Affairs bei Eon) unterstützte die Notwendigkeit, private Investitionen anzureizen: „Staatliche Förderung allein wird nicht genügen“, sagte er. Es brauche jetzt klare, verlässliche rechtliche Vorgaben bis 2045, damit die Handelnden sicher sind, richtig zu investieren. Das gelte auch für die EU-Ebene, unterstrich Reißfelder.

„Wir brauchen dringend Wagniskapital in der Wärmewende“, unterstützte auch Kai Lobo vom Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU). Er forderte sowohl einen verlässlichen Förderrahmen vom Bund und den Ländern als auch klare Vorgaben, was grüne Energie im Wärmemarkt ist.

Quelle: Fotolia / zozzzzo

BMWE legt Regeln für künftige Gas- und H2-Netze vor

GASNETZ. Das Wirtschaftsministerium hat den Entwurf zur EnWG-Novelle veröffentlicht. Damit soll das Gas- und Wasserstoffpaket der EU in deutsches Recht gegossen werden.

Mit der am 4. November gestarteten Länder- und Verbändeanhörung leitet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) den nächsten Schritt zur Umsetzung des europäischen Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktpakets ein. Der 288 Seiten starke Entwurf legt fest, wie Deutschland das EU-Paket in nationales Recht überführen will.

Nach Angaben des Ministeriums geht es vor allem darum, die Energieversorgung sicher und bezahlbar zu halten und den Gasmarkt schrittweise auf klimaneutrale Energieträger auszurichten. Die EU-Richtlinie (EU) 2024/1788 und die Verordnung (EU) 2024/1789 müssen bis August 2026 umgesetzt werden (siehe Infobox).

Der Entwurf sieht vor, das künftige Wasserstoffnetz vollständig in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) einzubinden. Damit gilt für Wasserstoff künftig ein regulierter Netzzugang analog zum Gassektor: Das heißt, Betreiber müssen den Anschluss und Zugang zu ihren Leitungen diskriminierungsfrei gewähren.

Pflicht zur H2-Netzzertifizierung nach Vorbild von Gas

Auch für Speicher und Terminals werden laut dem Entwurf einheitliche Regeln festgelegt. Diese zu konkretisieren, obliegt der Bundesnetzagentur mit Frist August 2026.

Die Netzbetreiber müssen sich künftig zertifizieren lassen – nach ähnlichen Vorgaben wie im Strom- und Gasbereich. Zudem sieht das BMWE strengere Trennungsregeln zwischen Gas- und Wasserstoffnetzbetreibern vor, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Gleichzeitig sollen Kooperationen etwa bei Personal oder Dienstleistungen erlaubt bleiben, solange die Unabhängigkeit gewahrt bleibt.

Pflicht zur Farbenlehre bei Erdgas und Wasserstoff

Auch für die Lieferanten von Gas bringt der Entwurf Neuerungen: Diese müssen künftig ausweisen, ob sie erneuerbare, kohlenstoffarme oder fossile Gase liefern. Das gilt ebenso für Wasserstoff. Herkunftsnachweise sollen sicherstellen, dass Angaben zum Energieträgermix korrekt sind. Die Intention: Die Verbraucher sollen so nachvollziehen können, wie klimafreundlich ihre Energieversorgung tatsächlich ist.

Regionale Planung statt zentraler Vorgaben

Ein zentrales Element der Reform ist die neue Pflicht zu sogenannten Verteilernetzentwicklungsplänen. Damit soll die Netzplanung künftig stärker an dem tatsächlichen örtlichen Bedarf ausgerichtet werden. Netzbetreiber sollen diese Pläne gemeinsam mit Kommunen und Landesbehörden erarbeiten, wie es im Entwurf zu lesen ist.

Das BMWE will damit vermeiden, dass Gasnetze vorschnell stillgelegt werden. Der Entwurf schreibt ausdrücklich keine Pflicht zum Rückbau vor. Stattdessen sollen bestehende Leitungen weiter genutzt oder auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Nur wenn eine Nutzung dauerhaft entfällt und keine andere Verwendung möglich ist, kann ein Rückbau erfolgen.

Für Haushalte sieht der Gesetzentwurf einen besonderen Schutz vor. So dürfen Netzbetreiber Gasanschlüsse nicht einfach trennen, solange keine verlässliche und bezahlbare Alternative für die Wärmeversorgung vorhanden ist. Vorgesehen sind lange Übergangsfristen und klare Informationspflichten gegenüber den betroffenen Kunden.

Kommunen sollen mitentscheiden

Mit der Novelle des EnWG soll die Verantwortung für die Netzplanung stärker auf die kommunale Ebene verlagert werden. Die Verteilernetzentwicklungspläne müssen, geht es nach dem BMWE, von den Ländern oder der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt werden. So will das Berliner Ministerium sicherstellen, dass die Netzplanung eng mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt ist und regionale Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Das Ministerium betont, dass die neuen Vorgaben langfristig für Stabilität sorgen sollen – sowohl für die Netzbetreiber als auch für die Verbraucher. Zugleich soll die Reform den Einstieg in den Wasserstoffmarkt erleichtern und Investitionen in die Infrastruktur anstoßen.

Der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften zur Umsetzung des Europäischen Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktpakets“ ist über die Internetseite des BMWE downloadbar.

Hintergrund: EU-Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktpaket

EU-Parlament und Mitgliedstaaten haben das europäische Gas- und Wasserstoffpaket im April 2024 beschlossen. Das Paket soll den Weg ebnen für einen gemeinsamen europäischen Markt für Wasserstoff und klimafreundliche Gase. Die Richtlinie (EU) 2024/1788 legt fest, wie nationale Märkte geöffnet und die Netzbetreiber voneinander getrennt werden. Die Verordnung (EU) 2024/1789 gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und regelt den grenzüberschreitenden Handel.

Ziel des Pakets ist es, die Einspeisung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Gase zu erleichtern und faire Marktbedingungen zu schaffen. Die Verbraucherrechte sollen gestärkt werden. Die Verbraucher sollen künftig nachvollziehen können, aus welchen Quellen ihre Energie stammt. Die Umsetzung in das deutsche Recht muss bis August 2026 abgeschlossen sein.

Ziel des Pakets ist es, die Einspeisung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Gase zu erleichtern und faire Marktbedingungen zu schaffen. Die Verbraucherrechte sollen gestärkt werden. Die Verbraucher sollen künftig nachvollziehen können, aus welchen Quellen ihre Energie stammt. Die Umsetzung in das deutsche Recht muss bis August 2026 abgeschlossen sein.

Kritik an unklaren Vorgaben für Gasnetzumbau

Quelle: Fotolia.com, Do Ra

GASNETZ. Auf den EnWG-Entwurf reagiert die Energiebranche mit unterschiedlichen Schwerpunkten – gefordert werden klare Finanzierung und verbindliche Ausstiegsregeln.

Noch bevor das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) seinen Referentenentwurf zur EnWG-Novelle der breiten Öffentlichkeit vorlegte, gab es bereits erste Reaktionen darauf. Sinnvolle Ansätze im Entwurf sieht etwa die Thüga. Die Dachgesellschaft eines der größten Verbünde kommunaler Energieversorger in Deutschland mahnt aber mehr Planungssicherheit für die Betreiber von Gasverteilnetzen an. Vorstandschef Constantin Alsheimer fordert vor allem klare gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen für den Umbau der Gasnetze auf Wasserstoff.

Der Thüga zufolge versorgt das deutsche Gasverteilnetz derzeit 1,8 Millionen Industrie-, Gewerbe- und Mittelstandskunden sowie 21 Millionen Haushalte. Der Umbau hin zu klimaneutralen Gasen sei daher von zentraler Bedeutung für die Versorgungssicherheit. Damit diese Transformation gelingen könne, braucht es laut Alsheimer Klarheit bei Planung, Vorgaben und Finanzierung.

Positiv bewertet die Thüga, dass der Gesetzentwurf keinen flächendeckenden Rückbau bestehender Leitungen vorsieht und die Umrüstung auf Wasserstoff ermöglicht. Kritisch sieht das Unternehmen jedoch die im Entwurf vorgesehene Informationspflicht: Netzbetreiber sollen den Kunden bereits zehn Jahre im Voraus mitteilen, wenn Gasanschlüsse entfallen könnten. Alsheimer plädiert dafür, diese Frist auf fünf Jahre zu verkürzen, um einheitliche Regelungen zwischen Fernleitungs- und Verteilnetzebene zu schaffen.

Ein zentrales Defizit sieht Thüga in der fehlenden Finanzierungsbasis für die Umstellung der Gasnetze. Der Entwurf verweise lediglich auf die Bundesnetzagentur, ohne verbindliche Vorgaben zur Kostenverteilung zu treffen. „Die Netzbetreiber brauchen Klarheit – jetzt“, betont Alsheimer. Ohne klare Regelungen sei der Aufbau eines Wasserstoffverteilnetzes nicht planbar.

„Künstliches Verlängern“ der Gasinfrastruktur

In eine ähnliche Kerbe, aber aus anderen Gründen, schlägt die Reaktion des Umweltinstituts München. Die Organisation wirft dem Ministerium vor, den Ausstieg aus der Gasversorgung zu verschleppen. Der Entwurf verzögere die Wärmewende, da er lange Übergangsfristen und unverbindliche Vorgaben enthalte, heißt es in einer Mitteilung.

„Es ist überfällig, dass ein Rechtsrahmen für den Ausstieg geschaffen wird, doch das Ministerium versäumt es, alle Netzbetreiber zur Planung des Gasausstiegs zu verpflichten“, kritisiert Till Irmisch, Referent für Energiepolitik am Umweltinstitut. Die vorgesehene Ankündigungsfrist von zehn Jahren für die Stilllegung eines Gasnetzes sei „überzogen“.

Nach Einschätzung des Umweltinstituts werde mit dem Entwurf der notwendige Rückzug aus der fossilen Gasversorgung auf Jahre hinaus vertagt. Das Resümee von Irmisch: „De facto bedeutet das: Vor 2035 wird kein Gasnetz stillgelegt. So werden Netzbetreiber ihre Infrastruktur lange künstlich am Leben erhalten – und am Ende müssen die Gaskunden oder die Steuerzahler die dadurch entstehenden Zusatzkosten tragen“.

Während die Thüga vor überhasteten Entscheidungen warnt und mehr Zeit sowie finanzielle Sicherheit für die Umrüstung fordert, kritisiert das Umweltinstitut den Entwurf als zu zögerlich. Die nun begonnene Länder- und Verbändeanhörung dürfte zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen an das neue Gesetz sind – zwischen dem Ruf nach Planungssicherheit und der Forderung nach schnellerem Klimaschutz.

EU-Kompromiss: ETS2 wird um ein Jahr verschoben

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Wenige Tage vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Brasilien haben sich die EU-Umweltminister auf gemeinsame Klimaziele für 2035 und 2040 geeinigt.

Der Kompromiss im bis in die Nachtstunden tagenden EU-Umweltministerrat enthält einige Zugeständnisse an Staaten, die weniger ehrgeizig beim Klimaschutz sind. Unter anderem soll der Start des zweiten europäischen Emissionshandelssystems (ETS 2) um ein Jahr auf 2028 verschoben werden.

Die UNO verlangt von den Konferenzteilnehmern im brasilianischen Belem eine Zusage für 2035. Die EU muss erklären, um wie viel Prozent ihr Ausstoß an CO2, Methan und anderen Treibhausgasen bis dahin sinken soll. Ausgangspunkt für die Berechnungen ist das Jahr 1990.

Diese Zusage ist der EU-Klimabeitrag, kurz NDC. Die EU hätte ihr NDC eigentlich schon vor Monaten einreichen müssen. Die Mitgliedstaaten konnten sich jedoch lange nicht einigen und formulierten im September schließlich ihre Zusage als Spanne: 66,25 bis 72,5 Prozent weniger Emissionen. Auch bei ihrem Verhandlungsmarathon bis zum 5. November konnten die Umweltminister sich nicht auf eine konkrete Zahl einigen, sodass die EU mit dieser Zielvorgabe nach Brasilien reist. Zum Vergleich: Großbritannien hat eine Senkung um 81 Prozent als Ziel ausgegeben. China - weltweit der

größte Treibhausgas-Verursacher - will seine Emissionen um 7 bis 10 Prozent im Vergleich zum Höchststand reduzieren, wobei unklar ist, wann dieser erreicht wird. Die USA haben unter Donald Trump das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt und beteiligen sich nicht.

Von 2050 an will die EU nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie die Natur oder industrielle Auffangtechnologien ausgleichen können. Die EU-Minister einigten sich nun auf ein Zwischenziel für 2040. Dieses ist im Gegensatz zu den UN-Zusagen rechtlich bindend und verlangt den 27 Ländern konkrete Bemühungen für mehr Klimaschutz ab. Die EU-Länder einigten sich darauf, die Treibhausgasemissionen bis 2040 wie vorgeschlagen im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zu verringern.

Da die Mitgliedsländer für 5 Punkte davon CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen können, handelt es sich faktisch um ein Minus um 85 Prozent. Ein Vorschlag der EU-Kommission hatte 3 Prozentpunkte vorgesehen.

Zudem soll zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden, zusätzliche internationale Emissionszertifikate von bis zu 5 Punkten zu nutzen. Die Minister einigten sich außerdem auf eine Klausel, nach der Teile der Vereinbarung alle zwei Jahre geprüft werden sollen. Die Regelung zielt darauf ab, dass natürliche CO2-Senken wie etwa Wälder oder Moore im Hinblick auf Dürren und Brände möglicherweise nicht so effektiv sind wie zunächst angenommen.

Der Ministerrat hat zudem beschlossen, den geplanten zweiten Emissionshandel (ETS2) erst 2028 einzuführen und nicht, wie zunächst geplant, bereits 2027. Staaten wie Polen und die Slowakei setzten sich damit durch. Das ETS2 bezieht sich auf den CO2-Ausstoß von Gebäuden, des Verkehrs und des verarbeitenden Gewerbes. Heizen und Tanken wird dann teurer, weil Öl- und Gaskonzerne den Aufpreis an die Verbraucher weitergeben.

„Ich bin froh, dass sich die Umweltminister jetzt endlich auf das Klimaziel für 2040 geeinigt haben. Die Vereinbarung zum 2040-Ziel halte ich für vertretbar“, erklärte der klimapolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten), Peter Liese, in einem persönlichen Statement. „Das Ziel von 90 Prozent ist unheimlich ambitioniert und ich kann gut verstehen, dass man jetzt Flexibilitäten, wie zum Beispiel die Anerkennung von Klimaschutzanstrengungen im Ausland eingebaut hat. Auch akzeptiere ich, dass es eine Revisionsklausel für den Fall gibt, dass uns die Natur, zum Beispiel durch die Speicherung von CO2 im Wald, nicht so gut beim Klimaschutz hilft, wie die Europäische Kommission es erwartet.“

Sehr bedauerlich findet Liese jedoch, dass beschlossen wurde, den Emissionshandel für Wärme und Straßenverkehr um ein Jahr zu verschieben: „Dies macht die Erreichung der Klimaziele schon für 2030 sehr viel schwieriger. Unternehmen und Menschen, die sich im Vertrauen auf Klimaschutz entschieden haben, in CO2-arme oder CO2-freie Technologien zu investieren, werden jetzt verunsichert. Die deutsche Klimapolitik stellt sich die Herausforderung, dass es nun ein Jahr länger die unfaire Situation gibt, dass deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen vom CO2-Preis betroffen sind, unsere Nachbarn, zum Beispiel in Polen und Tschechien, aber nicht. Die Verantwortung für diese Verschiebung liegt natürlich in erster Linie bei der polnischen Regierung, die darauf bestanden hat. Es gab aber im Europäischen Parlament auch leider keine nennenswerte Unterstützung von Sozialdemokraten, Grünen und der liberalen Renew-Fraktion für den ETS2.“

Die EVP-Fraktion wird den Kompromiss jetzt analysieren und wird für die Abstimmung im Parlament eine Position festlegen, die wahrscheinlich am 13. November stattfindet.

Ausschuss ändert Kohlendioxid-Speichergesetz ein wenig

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Schwarz-rotes Plazet im Fachgremium des Bundestags: Das Gesetzesvorhaben zu Abscheidung, Transport und Speicherung von CO2 kommt zur Abstimmung ins Plenum.

Das Thema polarisiert stark: „Die Abstimmung verdeutlichte, wie umstritten das Gesetzvorhaben ist“, heißt es in Parlamentsnachrichten über die Sitzung des Bundestagsausschusses am 5. November zur geplanten Speicherung von Kohlendioxid. Die Vertreter von Union und SPD stimmten mit Änderungen für den Gesetzentwurf (Drucksachen 21/1494 und 21/2077), Grüne und AfD dagegen, die Linken enthielten sich. Im nächsten Schritt soll das Parlament am 6. November nach dritter Lesung über das Papier befinden.

Die schwarz-rote Koalition will laut Mitteilung des Bundestags ermöglichen, Kohlendioxid, wie es etwa in der Kalk-, Zement- oder Aluminiumindustrie entsteht, abzuscheiden, unterirdisch zu speichern oder zu nutzen. Die Koalitionäre wollen Industriezweigen, bei deren Produktionsverfahren unweigerlich CO2 anfällt, Wege ebnen, Emissionen zu reduzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Änderungen in dem Entwurf betreffen etwa Meeresschutzgebiete. In die Rechtsverordnung zur Acht-Kilometer-Schutzzone sei ein Parlamentsvorbehalt eingefügt worden, heißt es. Außerdem sei die Öffentlichkeitsbeteiligung gestärkt worden. Bürger müssten spätestens mit Antragstellung auf CCS-Projekte (Carbon Capture Storage) informiert werden.

Bei den Grünen auf Widerstand stößt vor allem das Ziel von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dass auch Gaskraftwerke CO2 abscheiden. Sachverständige hatten bei der Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss daran Kritik geübt und gefordert, Gaskraftwerke aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herauszunehmen. Umweltschützer befürchten, dass Reiche Deutschland bei Erdgas in eine 360-Grad-Wende von der Energiewende manövrieren will.

Stadtwerke-Verband: CCS kann zu Negativemissionen führen

Gleichwohl sehen Vertreter der Grünen in CCS ein unverzichtbares Instrument in der Zement- und Kalk-Produktion. Doch es müsse sichergestellt werden, dass nicht der Hochlauf von grünem Wasserstoff verzögert oder gar verhindert werde.

Als wichtigen Bestandteil von Klimastrategien bewertet der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) das Gesetzesvorhaben. „Da die thermische Abfallbehandlung zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit unverzichtbar ist, kann hier Treibhausgasneutralität nur durch Technologien der CO2-Abscheidung erreicht werden“, kommentiert VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. „Bei biogenen Abfällen kann die CO2-Abscheidung sogar zu sogenannten Negativemissionen führen“. Zur Frage von CCS an Gaskraftwerken äußert sich der VKU in seiner Stellungnahme nicht.

AfD sieht keinen Markt für CCS

Ein kategorisches Nein zu CCS kommt von der AfD. Deren Fraktion moniert, dass die CCS-Technologie massiv subventioniert werden müsse, weil sie der Markt nicht akzeptiere. Anstoß nimmt die Partei auch daran, dass die CO2-Abscheidung rechtlich von überragendem öffentlichen Interesse sein soll. Das werde dazu führen werde, dass weder andere Belange der Öffentlichkeit noch Umweltaspekte genügend Beachtung fänden, meint man bei den Rechtspopulisten.

Die Linken lehnen derweil die Technik nicht gänzlich ab. Sie wollen aber keine Speicherung von CO2 unter der Nordsee. Auch der Aufbau eines bundesweiten Leitungsnetzes stößt auf Ablehnung. Die schwarz-roten Pläne würden weder den Klimaschutz weiterbringen, noch seien sie wirtschaftlich.

Bund will Northvolt-Desaster nur „vertraulich“ aufarbeiten

Quelle: Fotolia / Rene Grycner

SCHLESWIG-HOLSTEIN. Zur Aufarbeitung der 600-Millionen-Förderung eines Batteriestandorts in Schleswig-Holstein, kurz bevor Northvolt pleite ging, fordert der Bund vom Landtag mehr Vertraulichkeit.

Misstraut der Bund dem Land Schleswig-Holstein beim Umgang mit vertraulichen Informationen über die folgenreiche Förderung des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt? „Das Bundeswirtschaftsministerium hebt die Bedeutung der Vertraulichkeit der Unterlagen hervor und ist nur noch bereit, Unterlagen mit dem Land Schleswig-Holstein anwaltsvertraulich zu teilen“, sagte Landes-Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU) im Wirtschaftsausschuss des Kieler Landtags.

Vertreter von Regierung und Opposition kritisierten die Entscheidung und auch eine in Rede stehende Weitergabe von Informationen aus vertraulichen Ausschusssitzungen an Medien. „Natürlich ist das ein Unding“, sagte Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter (CDU) zur Entscheidung des Bundes. Die Landesregierung habe bereits Maßnahmen ergriffen, um diesen Zustand abzustellen. Carstens betonte, das Land habe eine andere Rechtsauffassung als der Bund.

Der frühere Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) forderte in der Sitzung von der Landesregierung Aufklärung über noch verfügbare Mittel aus der Wandelanleihe von der staatlichen Förderbank KfW für den geplanten Fabrikbau bei Heide. In einer früheren Sitzung des Ausschusses ging es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um die Freigabe noch verfügbarer Mittel aus der Wandelanleihe für die deutsche Tochter des Unternehmens in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe.

Der Ausschuss habe vor drei Wochen in großer Eilbedürftigkeit in einer Mittagspause des Landtags entscheiden müssen, sagte Buchholz. Noch immer wisse das Gremium nicht, was daraus geworden sein. Carstens wollte dazu in einem vertraulichen Teil der Sitzung Angaben machen.

Northvolt hatte von der staatlichen Förderbank KfW für den geplanten Fabrikbau bei Heide über eine Wandelanleihe rund 600 Millionen Euro erhalten. Bund und Land bürgten für die Wandelanleihe jeweils zur Hälfte. Hinzu kamen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten. Ein Teil des Geldes soll noch vorhanden sein.

CDU-Landtagsabgeordneter rügt Durchstechen von Infos

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian verwies auf die Verantwortung der Abgeordneten. Bereits kurze Zeit nach Ausschusssitzungen, in denen vertrauliche Unterlagen verteilt worden seien, habe es Presseanfragen mit Zitaten aus diesen gegeben. „Das ist nicht nur nicht in Ordnung, das ist im Zweifel ja sogar strafbar.“ Bei aller Aufklärung habe dies auch Folgen für die Bund-Länder-Zusammenarbeit und könne auch schädlich für den Standort Schleswig-Holstein sein. „Eine Riesenschweinerei, dass das trotzdem hier so passiert mit vertraulichen Unterlagen.“

Sein oppositioneller SPD-Kollege Kianusch Stender verwies auf die Mitverantwortung der Landesregierung. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) müsse Informationen proaktiv einholen, damit Fehlentwicklungen frühzeitig gestoppt werden könnten. „Das Land darf sich nicht mit vagen Erklärungen des CDU-geführten Bundeswirtschaftsministeriums abspeisen lassen.“ Die Landesregierung untergrabe durch Abwarten ihre Schutzpflicht gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.

Kritik an Entwurf für Geothermiegesetz

Quelle: Shutterstock / canadastock

POLITIK. Sachverständige haben im Wirtschaftsausschuss Pläne der Bundesregierung zur schnelleren Erdwärme-Nutzung bewertet und Änderungen am Geothermie-Gesetz gefordert.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Bundestages haben Fachleute am 5. November das Geothermiebeschleunigungsgesetz beurteilt. Vertreterinnen und Vertreter aus Verbänden, Wissenschaft und Unternehmen waren eingeladen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung soll den Zugang zu geothermischen Ressourcen erleichtern, den Ausbau von Wärmepumpen vorantreiben sowie Transport und Speicherung von Wärme schneller ermöglichen. Das Gesetz soll im ersten Quartal 2026 in Kraft treten.

Der Bundesverband Geothermie (BVG) mit Sitz in Berlin sieht laut seinem Geschäftsführer Gregor Dilger in dem Entwurf zwar geeignete Maßnahmen, um Projekte schneller umzusetzen. Er erklärte jedoch, dass zusätzliche Anpassungen notwendig seien, vor allem zur vollständigen Umsetzung der Europäischen Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien (RED III).

Diese setzt das Ziel, bis 2030 einen Anteil von 45 Prozent Regenerativer am EU-Energiemix zu erreichen. Der BVG hält darüber hinaus Erleichterungen im Genehmigungsrecht für sinnvoll, etwa bei baurechtlichen Vorgaben, bei der Flächenverfügbarkeit und beim Aufbau von Personal in Behörden.

Sorge ums Trinkwasser

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände äußerte Bedenken beim Schutz von Grundwasser. Vertreter Klaus Ritgen forderte strengere Vorgaben in Wasserschutzgebieten. Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit Sitz in Berlin betonte die Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung. BDEW-Hauptgeschäftsführer Martin Weyand schlug ein ausdrückliches Verbot von Geothermievorhaben in Schutzzonen I und II vor, während in Zone III eine Einzelfallprüfung erfolgen solle.

Auch die rechtliche Klarstellung, dass Geothermieanlagen künftig als Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse gelten, ist für Weyand ein starkes Signal. Allerdings solle das überragende öffentliche Interesse auch Wärmeleitungen erfassen. Vor allem fehlen ihm in dem Gesetzentwurf ein klarer Vorrang der Trinkwassergewinnung. „Das schafft Rechtssicherheit und beschleunigt die Abwägungen in den Behörden“, sagte Weyand.

Kritik äußerte auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH), wie Cornelia Nicklas, Leiterin Recht sagte. Der Entwurf adressiere zentrale Hebel für eine klimafreundliche Wärmeversorgung nicht ausreichend. Nicklas wies darauf hin, dass der Anwendungsbereich zu weit gefasst sei und Regelungen teilweise am Ziel vorbeiliefen. Aus Sicht der DUH vernachlässigt das Vorhaben Aspekte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Die Organisation fordert eine bundesweite Geothermie-Strategie.

Professor Sven-Joachim Otto vom Institut für Berg- und Energierecht der Ruhr-Universität Bochum bezeichnete den Gesetzentwurf in der Anhörung als wichtigen Fortschritt für die Wärmewende. Das überragende öffentliche Interesse sowie Änderungen im Berg- und Wasserrecht können nach seiner Einschätzung Verfahren effizienter machen und Investitionen sicherer machen. Allerdings seien Fristen und behördliche Vereinfachungen an einigen Stellen noch zu allgemein formuliert.

Für eine einzige Genehmigung, ober- wie unterirdisch

Von Seiten kommunaler Unternehmen begrüßte Karin Thelen die beabsichtigte Vereinfachung von Zulassungsverfahren. Die Geschäftsführerin Regionale Energiewende bei den stark in der Geothermie engagierten Stadtwerken München (SWM) sprach sich für ein einheitliches Zulassungsverfahren mit umfassender Konzentrationswirkung aus – einschließlich der Baugenehmigungen für oberirdische Anlagen. Eine verbindliche Verfahrensfrist von sieben Monaten würde aus ihrer Sicht Planbarkeit verbessern.

Der Versicherungskonzern Munich Re mit Hauptsitz in München verwies auf wirtschaftliche Risiken der Geothermie. Patrick Hinze, Leiter für neue Technologielösungen, erklärte, dass kommunale Projekte aufgrund hoher Anfangsinvestitionen besonders anfällig für Fehlschläge seien. Fündigkeitsabsicherungen könnten Gemeinden vor finanziellen Belastungen schützen, falls Bohrungen erfolglos bleiben.

Aus der Forschung wies Fabian Ahrendts von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) darauf hin, dass konkrete Ausbauziele im Gesetz fehlten. Aus seiner Sicht sind überprüfbare Vorgaben notwendig, um die Wirksamkeit der Maßnahmen abzuschätzen. Außerdem seien klare Definitionen für Großwärmepumpen und Wärmetransformatoren erforderlich.

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

LNG-Ausbau verändert Gasmarkt tiefgreifend

GAS. Die Internationale Energieagentur (IEA) legt den Gasmarktbericht 2025 vor. Er prognostiziert eine deutliche Ausweitung der LNG-Kapazitäten bis 2030 und Folgen für den weltweiten Handel.

Die Internationale Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris rechnet in ihrem mittelfristigen Bericht „Gas 2025“ mit tiefgreifenden Veränderungen auf den globalen Gasmärkten. Laut dem Bericht könnten bis 2030 jährlich rund 300 Milliarden Kubikmeter neue Exportkapazitäten für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Betrieb gehen. Vor allem Projekte in den USA und Katar sollen zu diesem Ausbau beitragen. Die IEA sieht darin das Potenzial, die Versorgung sicherer zu machen und die Preissensitivität aufstrebender Importmärkte abzufedern.

Der Bericht basiert auf einem Basisszenario und einem ergänzenden optimistischen Szenario. Das Basisszenario berücksichtigt aktuelle Projektplanungen, politischen Rahmen sowie Wirtschaftswachstums-Prognosen. Das optimistische Szenario geht dagegen davon aus, dass sich die LNG-Importpreise stärker an kurzfristigen Grenzkosten der US-amerikanischen LNG-Versorgung orientieren könnten. Dies würde laut IEA eine zusätzliche Gasnachfrage ermöglichen, vor allem in asiatischen Märkten mit hoher Preisempfindlichkeit.

Preisschock von 2022 wirkt nach

Nach dem Angebotsschock in den Jahren 2022 und 2023 hatte die IEA für 2024 und 2025 zwar eine schrittweise Stabilisierung beobachtet, die Märkte blieben jedoch angespannt. Die Gaspreise lagen weiterhin deutlich über historischen Durchschnittswerten, was das Nachfragewachstum bremste. Besonders in Teilen Asiens führten diese Preisniveaus dazu, dass alternative Energieträger bevorzugt wurden oder es zu Einsparbemühungen kam.

Die erwartete neue Lieferwelle könnte diese Dynamik umkehren. Laut dem Bericht dürften zusätzliche LNG-Mengen dazu beitragen, Preisschwankungen zu reduzieren und die Versorgungslage in Ländern ohne eigene Produktionsbasis zu stabilisieren. Dies gelte speziell für Regionen, die in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten hatten, langfristige Lieferverträge zu günstigen Konditionen abzuschließen.

Gleichzeitig verweist die IEA auf mögliche Risiken. Ein längerer Zeitraum niedriger LNG-Preise könne Investitionsanreize für neue Verflüssigungsanlagen sowie vorgelagerte und nachgelagerte Infrastruktur verringern, so die Energieagentur. Dies könne nach 2030 erneut zu angespannten Märkten führen, falls die Nachfrage stärker wächst, als derzeit erwartet.

Emissionsarme Gase im Kommen

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Versorgungssicherheit. Die IEA bewertet jährlich die Entwicklung von Vertragslaufzeiten, Lieferketten und Flexibilitätsoptionen im LNG-Handel. Ein besonderes Augenmerk gilt in der aktuellen Ausgabe der Frage, wie CO2-Abscheidungstechnologien (CCS, CCU) entlang der LNG-Wertschöpfungskette zur Verringerung der Emissionsintensität beitragen könnten.

Darüber hinaus beleuchtet der Bericht die mittelfristigen Perspektiven für Biomethan, emissionsarmen Wasserstoff und synthetisches Methan (E-Methan). Diese Energieträger spielen im Arbeitsprogramm der IEA für emissionsarme Gase eine zunehmende Rolle. Ihr Ausbau, so die Organisation, könne die Abhängigkeit von fossilen Gasimporten langfristig reduzieren helfen.

Gergely Molnar, Hauptautor des Berichts, betont laut IEA, dass Unternehmen und Regierungen ihre Planung und Strategie an die veränderte Marktlage anpassen müssten. Die Kombination aus wachsendem Angebot, Nachfrage-Unsicherheiten und technologischer Entwicklung erfordere flexiblere Vertragsmodelle sowie Investitionen in emissionsärmere Lieferketten.

Der Gasmarktreport 2025 der IEA steht in englischer Sprache im Internet bereit.

VDA sieht Bremsspuren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

ELEKTROFAHRZEUGE. Drei von zehn Gemeinden haben keinen öffentlichen Ladepunkt. Und das Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur nimmt ab. Das geht aus einer neuen Analyse der Autolobby VDA hervor.

Relatives Nullwachstum bei der Verkehrswende: Das Verhältnis von öffentlichen Ladepunkten zu Elektro-Pkw stagniert in Deutschland. Und das auf einem Niveau, das „großen Handlungsbedarf“ signalisiert. Meint der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seinem neuen E-Ladenetzranking.

Die Analyse stützt sich auf Daten der Bundesnetzagentur. In 32 Prozent aller Gemeinden gibt es demnach noch keinen öffentlichen Ladepunkt. 65 Prozent verfügten über keinen Schnellladepunkt. Zum Stichtag 1. Juli 2025 seien 172.150 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb gewesen, davon 40.777 Schnellladepunkte, teilt der Verband mit.

Zum gleichen Zeitpunkt zählte das Kraftfahrt-Bundesamt 2,88 Millionen vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Pkw. Damit teilen sich im Durchschnitt 17 E-Pkw einen Ladepunkt, resümiert der VDA. Gegenüber dem Vorjahr stelle sich das Verhältnis „nahezu unverändert“ dar.

VDA fordert Durchstarten beim Ausbau

Der Automobilverband sieht den Ausbau der Ladeinfrastruktur als eine der „drängendsten Infrastrukturaufgaben für Deutschland“. VDA-Präsidentin Hildegard Müller fordert schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. „Insbesondere gilt es jetzt, die Stromnetze und Kapazitäten fit für die Zukunft zu machen, damit die entsprechenden Leistungen auch tatsächlich bereitgestellt werden können. Der beschleunigte und vorausschauende Stromnetzausbau ist die entscheidende Voraussetzung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur“, wird sie einer Verbandsmitteilung zitiert.

Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 kamen laut Analyse bundesweit 29.357 Ladepunkte hinzu. Im Jahr zuvor seien es rund 45.000 neue Ladepunkte gewesen. Der Anteil der neu errichteten Schnellladepunkte liegt demnach mit 10.729 Einheiten bei mehr als einem Drittel aller Neuzugänge. Die Zuwachsrate beträgt laut VDA 36 Prozent, bei Normalladepunkten 17 Prozent.

Die durchschnittliche Ladeleistung pro Fahrzeug sei gestiegen: von 2,1 kW im Juli 2024 auf 2,4 kW ein Jahr später. Seit Januar 2025 stagniere dieser Wert allerdings. Der Leistungszuwachs verlaufe parallel zum Anstieg der E-Neuzulassungen.

Zwischen Gemeinden verzeichnet der Verband weiterhin erhebliche Unterschiede. Die Analyse, die ein Ranking ergibt, fußt auf drei Kennwerten:

- T-Wert: zahlenmäßiges Verhältnis von E-Pkw zu Ladepunkten

- A-Wert: Attraktivität des Ladenetzes im Verhältnis zum gesamten Fahrzeugbestand

- S-Wert: zahlenmäßiges Verhältnis von E-Pkw zu Schnellladepunkten

Auf Länderebene teilweise der Osten vorne

Auf Länderebene haben das beste Verhältnis von E-Pkw zu Ladepunkten Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (jeweils 11,7 E-Autos je Ladepunkt). Es folgen Sachsen, Bremen, Berlin und Sachsen-Anhalt. In Bayern kommen 15,9 Fahrzeuge auf einen Ladepunkt – leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 16,7. Schlusslichter sind Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Beim sogenannten S-Wert, der das Verhältnis von E-Pkw zu Schnellladepunkten abbildet, liegt Thüringen erneut an der Spitze. Es folgen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg. Im Durchschnitt kommen bundesweit 71 E-Pkw auf einen Schnellladepunkt – ein deutlicher Fortschritt gegenüber 82,4 im Vorjahr. Übersichten zum Ladennetz-Ranking stellt der VDA auf seiner Website kostenfrei bereit.

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

Regierung geht Schutz von Kritis mit Gesetzentwurf an

POLITIK. Die Bundesregierung hat am 3. November den Entwurf des sogenannten Kritis-Dachgesetzes vorgelegt.

Die Bundesregierung muss die EU-Richtlinie 2022/2557 über die Resilienz kritischer Einrichtungen (CER-Richtlinie) in nationales Recht übertragen. Wie die Bundestagsverwaltung mitteile, hat die Regierung am 3. November dazu einen ersten Entwurf vorgelegt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definiert „KRITIS“ folgendermaßen: Kritische Infrastrukturen (Kritis) sind Organisationen und Einrichtungen mit „wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“.

Ziel des Kritis-Entwurfs ist es, den physischen Schutz kritischer Anlagen in Deutschland zu stärken und erstmals einheitliche Mindestvorgaben für deren Sicherheit festzulegen. Das Kritis-Dachgesetz soll die Widerstandsfähigkeit zentraler Infrastrukturen – etwa in Energieversorgung, Verkehr oder Gesundheitswesen – gegenüber Naturgefahren, technischen Ausfällen und menschlich verursachten Störungen erhöhen.

Die CER-Richtlinie der Europäischen Union ist seit Januar 2023 in Kraft. Sie schafft einen europaweiten Rechtsrahmen, um die Resilienz kritischer Einrichtungen in zehn Sektoren zu stärken. Während die NIS-2-Richtlinie auf IT-Sicherheit zielt, geht es beim Kritis-Dachgesetz um den physischen Schutz – also den Schutz vor externen Einflüssen jenseits der Cybersicherheit. Damit wird erstmals ein übergreifender „All-Gefahren-Ansatz“ eingeführt.

Risikoanalysen und Resilienzpläne

Betreiber kritischer Infrastrukturen sollen künftig verpflichtet werden, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen zur Sicherung ihrer Anlagen zu ergreifen. Dazu gehören Risikoanalysen, Resilienzpläne und die Benennung von Ansprechpartnern. Erhebliche Störungen müssen an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gemeldet werden.

Das Bundesinnenministerium soll per Rechtsverordnung Mindestanforderungen an den physischen Schutz festlegen können. Darüber hinaus dürfen Branchenverbände eigene Resilienzstandards entwickeln, die vom BBK anerkannt werden können. Damit soll den Besonderheiten einzelner Sektoren Rechnung getragen werden.

Das Gesetz sieht eine enge Verzahnung mit bestehenden Regelungen zur IT-Sicherheit vor, vor allem mit dem BSI-Gesetz und jenem zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Beide Bereiche sollen möglichst kohärent gestaltet werden. Eine Evaluierung der Schnittstellen ist vorgesehen, um den Aufbau eines abgestimmten Systems zu erleichtern.

Für Bund, Länder und Kommunen wird laut Gesetzesentwurf mit zusätzlichem Aufwand gerechnet, der noch nicht beziffert werden kann. Auch für Unternehmen entsteht Erfüllungsaufwand, dessen Umfang erst mit den konkreten Vorgaben aus den kommenden Rechtsverordnungen feststehen wird. Privatpersonen sind von den Regelungen nicht direkt betroffen.

Der „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen“ kann auf der Internetseite des Bundestags heruntergeladen werden.

BET gründet IT-Beratungsgesellschaft

Quelle: Shutterstock / DC Studio

WIRTSCHAFT. Die BET-Tochtergesellschaft BET Solutions GmbH soll sich künftig um die Digitalisierung der Energiewirtschaft kümmern.

Die Aachener Unternehmensberatung BET Consulting hat die Tochtergesellschaft BET Solutions GmbH gegründet. Die neue Gesellschaft soll die Digitalisierung der Energiewirtschaft technisch vorantreiben und das Leistungsportfolio der BET-Gruppe um die Umsetzung digitaler Lösungen erweitern, teilte BET mit.

BET Solutions bündelt IT- und Energiekompetenz, um Digitalisierungsprojekte von der Konzeption über die Implementierung bis zum sicheren Betrieb digitaler Systeme zu begleiten. Zum Angebot gehören technische Beratung und Umsetzung in den Bereichen Smart Metering, sichere Kommunikation, IT-Architekturen, IT-Implementierungen und Datenmanagement. Ziel ist es, Energieversorger, Netzbetreiber und Stadtwerke bei der praktischen Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien zu unterstützen.

Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft übernimmt Thomas Kähler. Er bringt rund 30 Jahre Erfahrung in Management- und Strategieberatung mit, unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Kommunikation, Internet of Things und digitale Zwillinge. Zuletzt war er bei Accenture tätig.

„Mit der BET Solutions erweitern wir unsere Möglichkeiten, die Energiewirtschaft ganzheitlich zu begleiten – von der strategischen Planung bis zur technischen Umsetzung“, sagte Olaf Unruh, Geschäftsführer der BET Consulting.

Die BET Solutions GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der BET Consulting GmbH mit Sitz in Aachen. BET berät seit mehr als drei Jahrzehnten Unternehmen der Energiewirtschaft in Fragen von Transformation, Digitalisierung und Dekarbonisierung.

Quelle: EnBW / Uli Deck

EnBW senkt Grundversorgung auf „unteren Marktdurchschnitt“

VERTRIEB. EnBW setzt die Strom- und Gaspreise in der Grund- und Ersatzversorgung um bis zu 14 Prozent herab. Landes-Energieministerin spricht von „Domino-Effekt“. Auch die L-Gruppe senkt Preise.

Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW senkt den Arbeitspreis für Strom in der Grund- und Ersatzversorgung zum Jahreswechsel von 40,57 Curo auf 35,37 Cent/kWh brutto. Der monatliche Grundpreis verringert sich von 18,30 Euro auf 16,89 Euro brutto. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh zahlt nach Rechnung von EnBW im Jahr 2026 rund 168 Euro weniger. Das bedeutet eine Entlastung von rund 12 Prozent im Vergleich zum Jahr 2025.

Der Arbeitspreis für Gas in der Grund- und Ersatzversorgung geht von 14,35 auf 12,33 Cent/kWh zurück. Der Grundpreis bleibt mit 9,03 Euro pro Monat unverändert. Die Kosten für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh sinken um 424 Euro, umgerechnet gut 14 Prozent.

Zum 1. Januar 2026 gehen auch die Preise für Wärmestrom zurück. Kunden mit Wärmepumpe mit einem Verbrauch von 6.500 kWh zahlen laut EnBW-Kalkulation 194 Euro brutto weniger, das entspricht einer Entlastung von knapp einem Zehntel. Die Einsparung bei Wärmestrom mit Elektrospeicherheizung bei gemeinsamer Messung und einem Musterverbrauch von 6.300 kWh beziffert EnBW auf rund 235 Euro im Jahr, umgerechnet fast 11 Prozent. Im gleichen Fall bei getrennter Messung und 5.200 kWh fällt die Stromrechnung um 106 Euro oder knapp 8 Prozent geringer aus.

Energiewende mit „dem nötigen Augenmaß“

„Die Energiepreise der EnBW liegen damit im Vergleich zu den Wettbewerbern im unteren Marktdurchschnitt“, teilt der Energieriese mit. Konzern-Vertriebsvorstand Dirk Güsewell erklärt die Preissenkung mit „der vorausschauenden Energiebeschaffung der EnBW in Kombination mit der angekündigten Senkung der Netzentgelte“. Jetzt gelte es, so Güsewell, die Energiewende mit dem nötigen Augenmaß weiterzuverfolgen. „Nur so können auch die Energiepreise langfristig stabil gehalten werden“.

Auch Baden-Württembergs Energieministerin Thekla Walker (Grüne) blickt voraus. „Die Preisentwicklung nach unten muss aber von Dauer sein“, wird sie in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert, die eine Viertelstunde vor dem offiziellen EnBW-Statement verbreitet wurde. N-TV hatte allerdings schon am frühen Morgen vorab darüber berichtet. Walker kritisiert, dass die Entlastung bei Netzentgelten aktuell nur für ein Jahr vorgesehen ist. „Das schafft keine Planungssicherheit. Die Bundesregierung muss ihren Wortbruch bei der Stromsteuer korrigieren.“

Von sinkenden Strompreisen verspricht sich die Ministerin „einen Domino-Effekt pro Klimaschutz“. Walker: „Sie erhöhen den Anreiz zum Umstieg auf Elektromobilität und stärken die bereits vorhandenen Preisvorteile von Wärmepumpen gegenüber fossilen Heizarten.“

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht den durchschnittlichen Strompreis für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh derzeit (Stand Oktober) bei 39,6 Cent/kWh. Das sind 10 Cent mehr als im Jahr 2015. Industriebetriebe mit einem Jahresverbrauch bis 20 Millionen kWh zahlen laut BDEW-Statistik im Schnitt 17,9 Cent/kWh. Das sind 2,5 Cent mehr als vor zehn Jahren und 0,1 Cent mehr als im Jahr 2020. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte jüngst für 2026 eine Entlastung in Form eines Industriestrompreises angekündigt.

Die Preissenkungen kommen nach Konzernangaben rund drei Millionen Kundinnen und Kunden zugute. Mehrvertragskunden sparten mehr als 680 Euro im Jahr, so EnBW.

Auch Preise für Ladestrom sinken

Ein Dominosteinchen, das EnBW bereits zum 1. Dezember anstößt, sind die Ladetarife. Die Preise für eine Kilowattstunde für Kunden mit den Ladetarifen S oder M sinken um bis zu 6 Prozent, heißt es. Pro kWh sind 56 beziehungsweise 46 Cent fällig. Im Ladetarif L verringere sich zusätzlich die monatliche Grundgebühr um 6 Euro auf dann 11,99 Euro. Das Laden an Ladepunkten anderer Anbieter soll ab 56 Cent/kWh möglich sein – anstatt bislang ab 59 Cent/kWh.

Auch andernorts zeigt der Trend nach unten. So hat etwa Kölner Versorger Rheinenergie zum Jahreswechsel Preissenkungen für Strom und Erdgas um bis zu 12 Prozent angekündigt (wir berichteten). EnviaM beziffert die Einsparung von Privatkunden in der Grundversorgung mit Strom im kommenden Jahr auf 11 Prozent. Das Schwesterunternehmen Mitgas schraubt den Preis für Gas in Grundversorgung um 1,07 Cent/kWh herunter.

6 und 9 Prozent weniger in Leipzig

Deutlich zu spüren bekommen den Trend zudem Kunden der Leipziger Stadtwerke (L-Gruppe). Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 1.800 kWh in der Grundversorgung spart ab 1. Januar rund 6 Prozent, das sind 52 Euro, pro Jahr, teilt der Versorger mit. In der Grundversorgung mit Gas soll die Ersparnis bei einem Jahresverbrauch von 14.000 kWh rund 9 Prozent beziehungsweise 189 Euro ausmachen.

Für Fernwärme zahlt ein Mieterhaushalt mit 7.500 kWh Jahresverbrauch in Leipzig künftig rund 1,5 Prozent weniger. Der Preis für Ladestrom reduziert sich in allen Tarifen um 5,5 Cent/kWh.

Enercity steigt bei Photovoltaik-Spezialist Hanovolt ein

Quelle: Joachim Wendler / Fotolia

BETEILIGUNG. Der kommunale Energieversorger Enercity beteiligt sich an Hanovolt. Er will so das überregionale Geschäft mit PV- und Speicherlösungen für Privatkunden im norddeutschen Raum ausbauen.

Hanovolt ist ein Spezialist für Aufdach-Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen für das Endkundengeschäft mit Sitz in Hannover. Enercity hat mit ihm eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel ist es, im norddeutschen Raum mit vernetzten Energielösungen für Privatkunden zu wachsen.

Christian Haferkamp, Chief Sales Officer von Enercity, erklärte, Hanovolt habe sich mit technologisch ausgereiften Photovoltaiklösungen und einem klaren Fokus auf den Kunden am Markt positioniert. Enercity sehe darin eine gute Grundlage, um das gemeinsame Geschäft über die Region Hannover hinaus zu erweitern.

Hanovolt sieht Potenzial im norddeutschen Raum. „Qualität ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal – auch über die Region Hannover hinaus. Unsere Kunden profitieren von hochwertigen PV-Anlagen in Verbindung mit intelligenter Speicher- und Steuerungstechnologie. Mit Enercity können wir noch besser umfassende und zukunftssichere Smart-Energy-Lösungen anbieten“, erklärt Can Imat, Geschäftsführer von Hanovolt.

Vernetzte Energiesysteme im Privatkundenbereich gelten als entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer bezahlbaren Energiewende. Die intelligente Steuerung von Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Netzeinspeisung erhöht den Eigenversorgungsgrad und entlastet gleichzeitig die Stromnetze. Dadurch trägt der Privatkundenbereich zur Senkung der Systemkosten und Stabilisierung der Energiepreise bei.

Verbund-Gewinn bis September sinkt um 22 Prozent

Quelle: Kurhan, Fotolia

BILANZ. Als Gründe nennt der österreichische Konzern Verbund die um rund 23 Prozent verringerte Stromerzeugung seiner Wasserkraftwerke sowie die staatliche Abschöpfung von „Übergewinnen“.

Vor allem die um rund 23 Prozent auf 20 Milliarden kWh gesunkene Stromproduktion mittels seiner Wasserkraftwerke sowie die staatliche Abschöpfung sogenannter „Übergewinne“ von 112 Millionen Euro ließen die Erlöse des österreichischen Stromkonzerns Verbund im Zeitraum Januar bis September 2025 deutlich schrumpfen.

Zwar stieg der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 0,7 Prozent auf 5,88 Milliarden Euro. Doch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) verringerte sich um 19,6 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebit) ging um 17,2 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro zurück. In Summe verblieb dem Verbund ein Gewinn („bereinigtes Konzernergebnis“) von 1,15 Milliarden Euro - um 22,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Sinkt wetterbedingt die Strom-Erzeugungsmenge seiner Wasserkraftwerke um 1 Prozent, so verringert sich der Gewinn des Verbunds um 7,5 Millionen Euro. Der Anteil der Wasserkraft an seiner Stromproduktion liegt bei rund 90 Prozent.

Als „Übergewinne“ gelten laut österreichischem Recht Gewinne, die die Stromversorger bei Großhandelspreisen von mindestens 100 Euro/MWh erzielen. Davon sind 95 Prozent ans Wiener Finanzministerium zu überweisen.

Mehr Stromabsatz in Deutschland

Ein weiterer erlösmindernder Faktor war die um 9,7 Prozent auf 1,19 Milliarden kWh gefallene Stromerzeugung mit Windkraftanlagen. Mit einem Minus von 0,8 Prozent in etwa stabil entwickelte sich dagegen die Produktion mit PV-Anlagen, die sich auf 357 Millionen kWh belief.

Bei seinen Erdgas-Kraftwerken verzeichnete der Verbund einen Erzeugungsanstieg um 106 Prozent auf 1,0 Milliarden kWh. Er begründete dies mit dem „leicht gestiegenen Einsatz für das Engpassmanagement, insbesondere aufgrund günstigerer Marktbedingungen“. Insgesamt verringerte sich die Eigenerzeugung des Konzerns um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden kWh.

Der Stromabsatz des Verbunds sank um 8,3 Prozent auf rund 46,3 Milliarden kWh. An Händler verkaufte der Konzern 15,73 Milliarden kWh - um 18,7 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Bei den (österreichischen) Weiterverteilern ging sein Absatz um 6,3 Prozent auf 19,74 Milliarden kWh zurück. Im Gegenzug konnte der Verbund den Stromverkauf an Endkunden um 7,6 Prozent auf 10,81 Milliarden kWh steigern.

In Österreich fiel sein Absatz um insgesamt 16 Prozent auf 23,03 Milliarden kWh. In Deutschland dagegen, seinem weitaus wichtigsten Auslandsmarkt, steigerte der Verbund seine Verkaufsmenge um 2,7 Prozent auf 19,49 Milliarden kWh.

Ausblick aufs Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Verbund ein Ebitda von 2,75 bis 2,9 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis soll zwischen 1,45 und 1,55 Milliarden Euro liegen. Verglichen mit 2024, würde das Ebitda somit um etwa 17 bis 21 Prozent sinken, das Konzernergebnis um 21 bis 26 Prozent.

Regas steigert Gaseinspeisung in Mukran

Quelle: Shutterstock / aerial motion

GAS. Die Deutsche Regas hat im Oktober 4,1 Milliarden kWh Gas über ihr LNG-Terminal in Mukran in das deutsche Netz eingespeist. Das sei mehr als an jedem anderen Terminal im Ostseeraum.

Das Energieunternehmen Deutsche Regas hat zum Start der Heizperiode 2025/2026 eine neue Höchstmenge an Gas über sein LNG-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran auf der Insel Rügen eingespeist. Laut dem Unternehmen flossen im Oktober insgesamt 4,1 Milliarden kWh Erdgas in das deutsche Ferngasnetz.

Das sei der höchste Monatswert, der bislang von einem LNG-Terminal im Ostseeraum erreicht wurde, so das Unternehmen aus Lubmin. Die eingespeiste Menge entspreche nahezu dem durchschnittlichen Monatsverbrauch von sechs Millionen Zwei-Personen-Haushalten. Damit sei am Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ fast soviel Gas eingespeist worden wie an den westdeutschen LNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven zusammen, so die Regas.

Der geschäftsführende Gesellschafter Ingo Wagner des Unternehmens erläuterte: „Das Energie-Terminal Deutsche Ostsee ist an die größte freie Durchleitungskapazität in Deutschland angeschlossen.“ Damit sei die Einspeisung in das Ferngasnetz über Mukran besonders netzdienlich. Daher leiste das Terminal einen signifikanten Beitrag zur Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa, so Wagner.

Die Deutsche Regas ist ein privater Anbieter europäischer Energieinfrastruktur. Im Industriehafen von Mukran betreibt sie das Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ und ein weiteres in Lubmin. Das Unternehmen plane die Errichtung von Wasserstoff-Elektrolyseuren und Lösungen für Wasserstoffderivate.

Daten sind über die Transparenzplattform der Gas Infrastructure Europe verfügbar.

Windturbinen-Hersteller Vestas steigert Nettogewinn

Quelle: Shutterstock / Thampapon

WINDKRAFT OFFSHORE. Vestas Wind Systems hat im dritten Quartal von höheren Auslieferungen und einer verbesserten Leistung in seiner Onshore-Sparte profitiert. Der Ausblick 2025 ist nun genauer.

Der börsennotierte dänische Windturbinenhersteller Vestas steigerte den Nettogewinn stärker, als erwartet, und grenzte seine Umsatz- und Margenprognose ein. Zudem kündigte Vestas ein Aktienrückkaufprogramm über 150 Millionen Euro an.

Der Nettogewinn betrug 304 Millionen Euro, verglichen mit 127 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 207 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz lag bei 5,34 Milliarden Euro, verglichen mit 5,18 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Ebit-Marge vor Sondereffekten stieg auf 7,8 Prozent von 4,5 Prozent. Der Auftragseingang im Quartal belief sich auf 4,6 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand mit 68,2 Milliarden Euro bewertet wurde.

Vestas erwartet nun für 2025 einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro bis 19,5 Milliarden Euro, nach einer früheren Prognose von 18 Milliarden Euro bis 20 Milliarden Euro. Die vom Unternehmen bevorzugte Kennzahl der Ebit-Marge vor Sondereffekten wird nun zwischen 5 Prozent und 6 Prozent gesehen, nach zuvor 4 Prozent bis 7 Prozent.

Alter der aktiven Kernkraftwerke in der Schweiz im Jahr 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES . Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

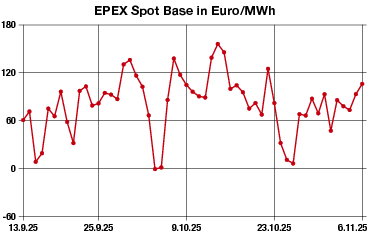

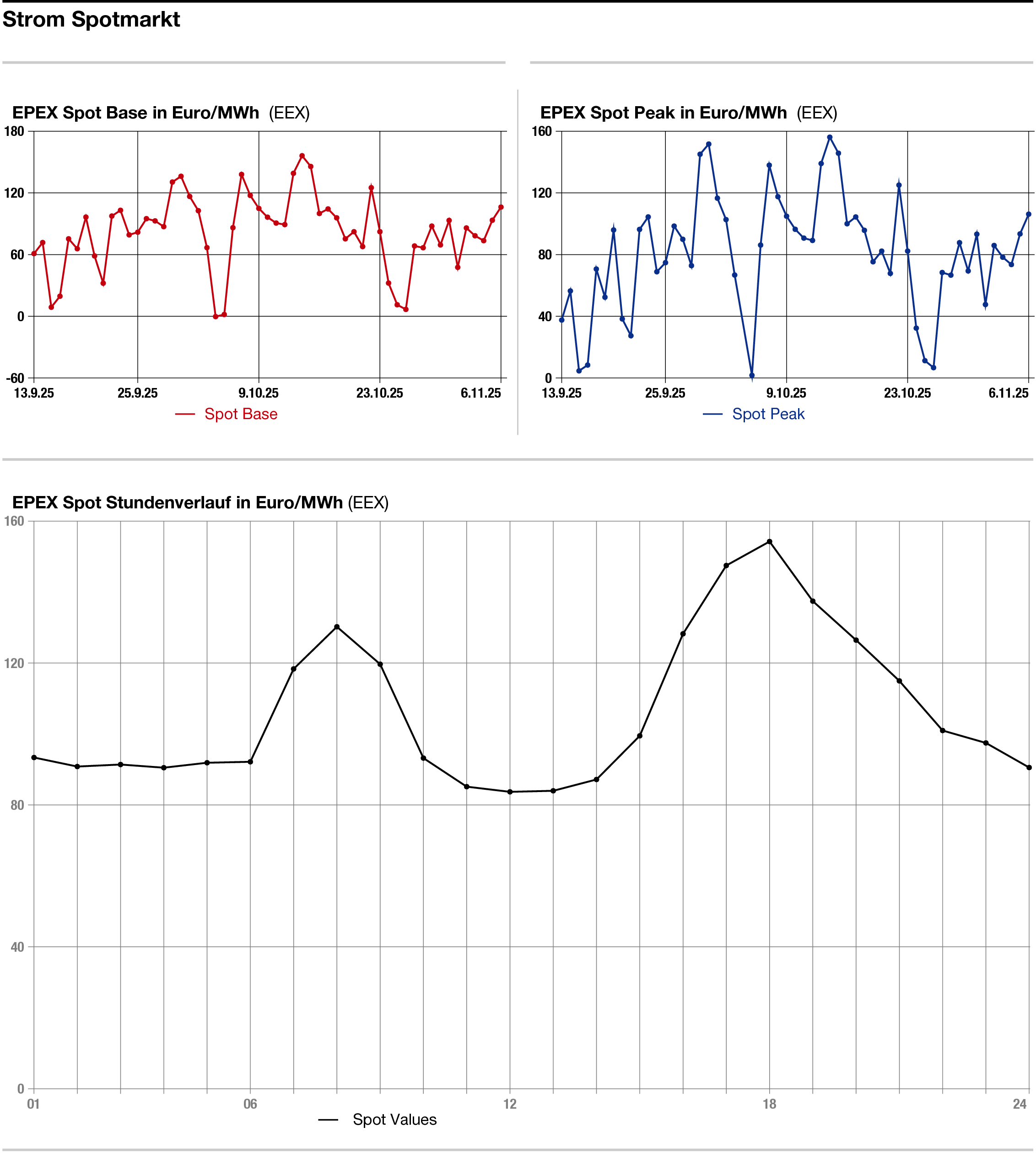

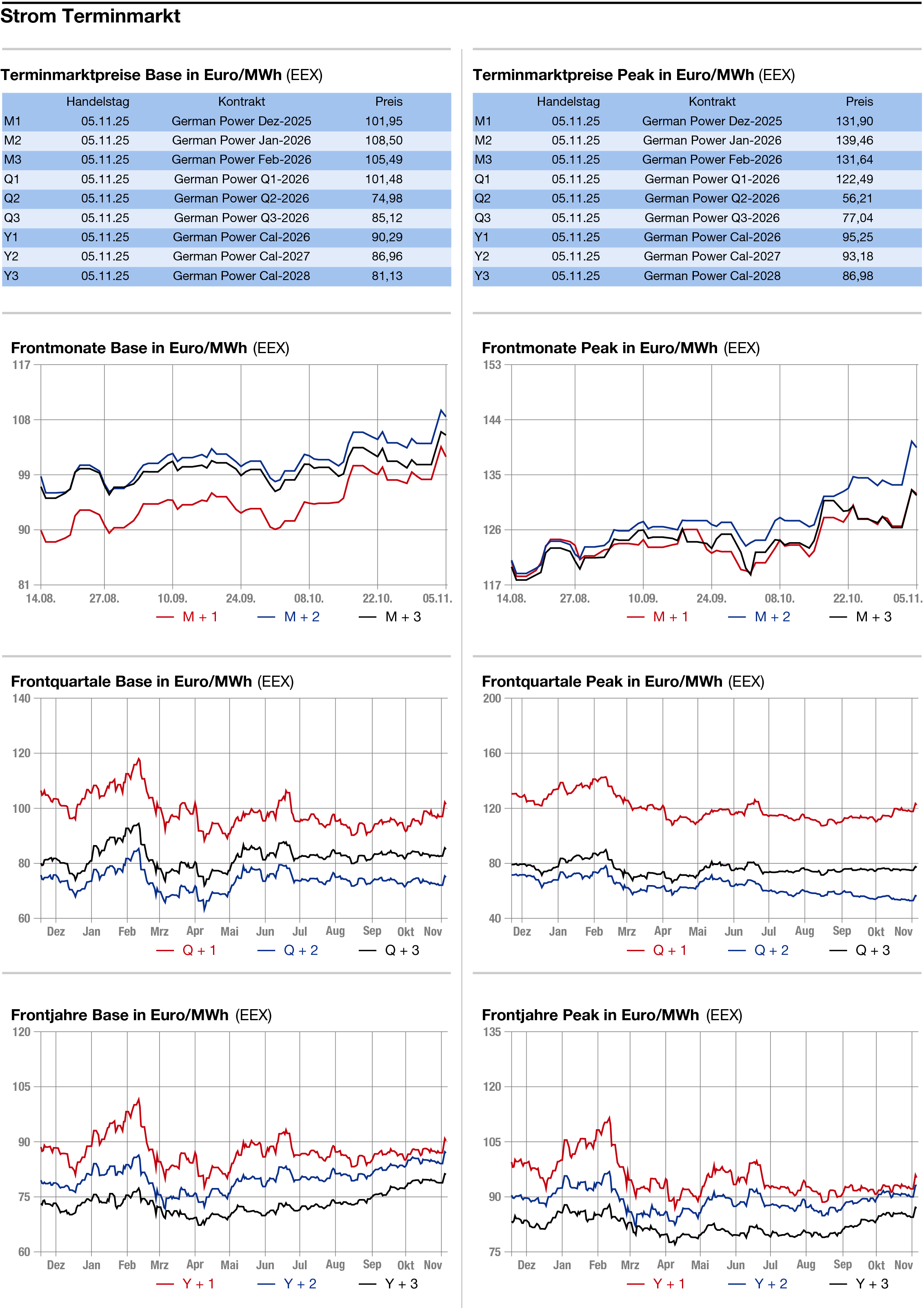

STROM

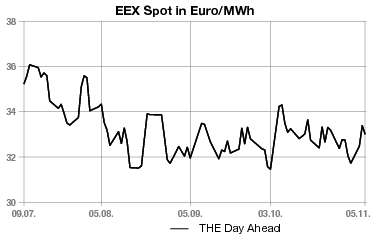

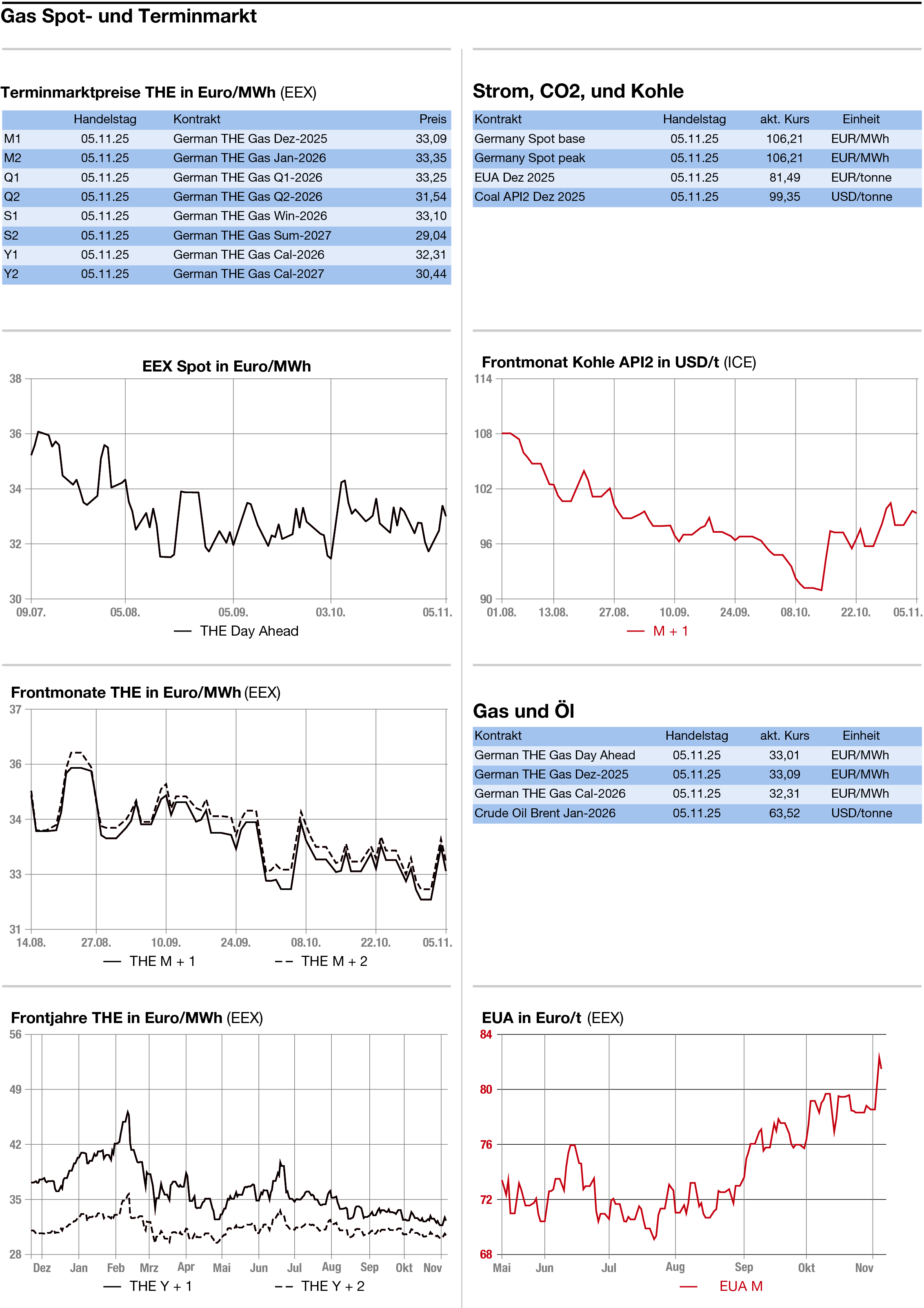

GAS

CO2 bleibt über 80 Euro

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend schwächer haben sich die Energiemärkte zur Wochenmitte gezeigt. Strom legte im kurzfristigen Handel zwar zu, das langfristige Segment tendierte jedoch nur moderat fester. Am CO2-Markt gaben die Preise nach, blieben aber über der Marke von 80 Euro. Erdgas verzeichnete ebenfalls Verluste, wobei die Speicherstände weiter unter dem Fünfjahresmittel liegen. Das Risiko für temperaturbedingte Preisanstiege bleibt damit bestehen, wie Händler betonen. D

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann im Base 12,75 Euro auf 106,50 Euro/MWh und im Peak 13,00 Euro auf 112,50 Euro/MWh. An der Börse kostete der Donnerstag 106,21 Euro/MWh in der Grundlast und 112,19 Euro/MWh in der Spitzenlast.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Donnerstag im Vergleich zum Vortag noch einmal deutlich abnehmen, wie aktuelle Daten von Eurowind zeigen. Das US-Wettermodell stellt bis zum 15. November unterdurchschnittliche Windstrommengen in Aussicht, dann dürfte es für zwei Tage etwas windiger werden, bevor erneut unterdurchschnittliche Werte erwartet werden. Die Temperaturen dürften bis zum 16. November im leicht überdurchschnittlichen Bereich verharren.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,30 Euro auf 90,05 Euro/MWh hinzu.

CO2: Die CO2-Preise haben einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen Tage am Mittwoch wieder abgegeben, hielten sich aber deutlich über der Marke von 80 Euro/Tonne. Bis gegen 14 Uhr gab der Dec 25 um 1,00 Euro auf 81,31 Euro/Tonne nach. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 82,23 Euro, das Tief bei 80,89 Euro.

Marktteilnehmer haben aktuell vor allem die Politik im Blick: Zum einen die UN-Klimakonferenz in Brasilien und zum anderen die Verhandlungen der EU-Umweltminister. Letztere hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Einigung erzielt und sich unter anderem darauf verständigt, den Start des EU ETS 2 um ein Jahr zu verschieben. Die Staaten haben sich außerdem darauf geeinigt, die Treibhausgasemissionen bis 2040 wie vorgeschlagen im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zu verringern.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,42 Euro auf 31,95 Euro/MWh

Die europäischen Erdgaspreise haben am Mittwoch nachgegeben, nachdem sie in der vorherigen Sitzung noch fester geschlossen hatten, gestützt von Aussichten auf eine geringere Windeinspeisung. Insgesamt bleiben am Gasmarkt die widersprüchlichen Einflüsse bestehen, so Marktbeobachter.

Nach Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe sind die EU-Gasspeicher zu knapp 83 Prozent gefüllt und damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 92 Prozent. „Die Gasbilanz der EU bleibt in diesem Winter anfällig, auch wenn der Markt dies offenbar nicht allzu stark beachtet“, erklärten Analysten der ING. „Das zeigt sich am geringen Interesse der Spekulanten am europäischen Gasmarkt.“ Aktuelle Prognosen für den Dezember deuten laut ING auf eine kühlere und windarme Witterung hin, was dann preisstützend wirken könnte.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: