7. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

RECHT: Militärflughafen bremst weit entferntes Windkraftprojekt aus

WÄRME: Forderungen an Politik für verlässliche Wärmewende

INSIDE EU ENERGIE: Ende des Klimapaktes

KLIMASCHUTZ: Emissionen in der EU um 2,5 Prozent gesunken

HANDEL & MARKT

STROMNETZ: GE Vernova legt Konzept für Energiesystem vor

WASSERSTOFF: DIHK drängt auf Pragmatismus beim Hochlauf

REGENERATIVE: Europäischer PPA-Markt bricht ein

REGENERATIVE: Asew bündelt 434 Millionen kWh

TECHNIK

OFFSHORE: Offshore-Park Nordlicht 2 erhält Plangenehmigung

ÖSTERREICH: Energie bald kein Inflationsmotor mehr

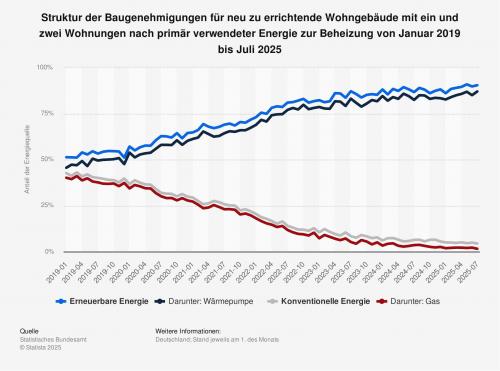

STATISTIK DES TAGES: Hauptheizenergie bei genehmigten Einfamilienhäusern

UNTERNEHMEN

BILANZ: Uniper verdient deutlich weniger

UNTERNEHMEN: Baywa verkauft Gesellschaft an Energiedienstleister EGC

REGENERATIVE: Wien Energie will vorerst kein neues Gaskraftwerk

PHOTOVOLTAIK: Stadtwerke Neustadt stemmen großes Solarprojekt

PERSONALIE: Vollzeit-Geschäftsführer bei Allgäuer Stadtwerk abberufen

PERSONALIE: Murrhardts Versorger hat einen neuen Verantwortlichen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: ETS2-Verschiebung drückt CO2-Preis

TOP-THEMA

Hohe Erwartungen an Deutschland bei Cop 30

Quelle: Fotolia / malp

KLIMASCHUTZ.

Zur 30. Weltklimakonferenz in Belem fordern Initiativen von der EU und Deutschland Verlässlichkeit und höhere Finanzierungszusagen, um die Treibhausgase stärker zu reduzieren.

Deutschland und die Europäische Union sind auf der 30. Weltklimakonferenz (Conference of the Parties, „COP 30“) im brasilianischen Belem vertreten. Die Konferenz beginnt am 6. November auf Ebene der Staats- und Regierungschefs und läuft mit Verhandlungen vom 10. bis 22. November. Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen stehen die globalen Klimaschutzbeiträge der Staaten (Nationally Determined Contributions, NDCs) bis 2035 im Mittelpunkt. Aus Sicht vieler Akteure reichen die bisherigen Zusagen nicht aus, um die Erhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Die Umweltminister der EU haben im Vorfeld in einer Sondersitzung über ein gemeinsames Klimaziel für 2040 und den neuen europäischen Klimabeitrag beraten. Die Bundesregierung unterstützt eine ambitionierte europäische Zielsetzung. Laut Regierungsangaben bestehen jedoch weiterhin offene Fragen, etwa zur Nutzung internationaler Zertifikate und zur Rolle von Senken bei der Zielerreichung.

Beim EU-Klimaziel 2040 begrüßt der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) mit Sitz in Berlin grundsätzlich ambitionierte Ziele. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing betont jedoch, dass ambitionierte Klimaziele planbar und sozial ausgewogen umgesetzt werden müssten. Kritisch bewertet der VKU die geplante Verschiebung des europäischen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr (ETS2) auf das Jahr 2028. Dies könne Unsicherheiten für Energieversorger erzeugen.

OECD warnt vor Klimaerwärmung

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnt in ihrem Klimaschutzbericht 2025 vor unzureichenden globalen Maßnahmen. Laut der OECD verursachten klimabedingte Schäden im Jahr 2024 weltweit wirtschaftliche Verluste von über 285 Milliarden Euro sowie rund 16.000 registrierte Todesfälle. Die OECD fordert verbindlichere politische Vorgaben und eine schnellere Umsetzung beschlossener Maßnahmen.

Wissenschaftliche Fachgesellschaften warnen zudem vor einer beschleunigten Erwärmung. Vertreter der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft informierten den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung darüber, dass Extremwetterereignisse häufiger auftreten und die globale Temperatur schneller steigen könnte als bisher angenommen. Die Wissenschaftler fordern ein kurzfristiges und wirksameres Maßnahmenprogramm zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.

Zwei Minister in Belem

Deutschland wird bei der Cop 30 durch Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan vertreten sein. Die Bundesregierung verweist darauf, dass erneuerbare Energien international an Bedeutung gewinnen und Strom aus neuen Wind- und Solaranlagen zunehmend günstiger sei. Trotz Fortschritten betont sie weiterhin die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit, um die bestehenden Lücken bei Klimaschutz und Anpassung zu schließen.

In Belem wird Deutschland nach Regierungsangaben Initiativen zu Stromnetzen für die globale Energiewende, Wald- und Moorschutz sowie Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern unterstützen. Verbände und Fachorganisationen erwarten, dass die Bundesregierung diese Positionen mit klaren und überprüfbaren finanziellen und politischen Zusagen unterlegt.

Mehr Geld für Klimawandelfolgen gefordert

Die Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) mit Sitz in Berlin fordert Deutschland dazu auf, in Belem eine Rolle der Verlässlichkeit einzunehmen. Die Geschäftsführerin der IKND, Carolin Friedemann, betont, Deutschland könne beweisen, dass internationale Klimapolitik auf Kooperation beruhe. Länder des Globalen Südens bräuchten Verlässlichkeit und Unterstützung bei Energiewende und Anpassung an den Klimawandel.

Auch die Klima-Allianz Deutschland und der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) appellieren gemeinsam an die Bundesregierung. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern beide Verbände ein starkes nationales Klimaschutzprogramm sowie eine deutliche Erhöhung der internationalen Klimafinanzierung um mindestens eine Milliarde Euro jährlich. Laut den Verbänden spüren viele Staaten die Folgen der Klimakrise bereits heute. Sie verweisen auf Dürren, Überschwemmungen und steigende Gesundheitsrisiken.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert, dass die EU sich nicht auf einen klaren und ambitionierten nationalen Beitrag (NDC) bis 2035 einigen konnte. Dafür müssten die EU und die Bundesregierung sich jetzt umso stärker für eine ambitionierte Abschlusserklärung der Cop einsetzen. Die DUH erwartet insbesondere konkrete Schritte zur Entwaldungsbekämpfung, Renaturierung und Waldschutzfinanzierung, eine Trendumkehr bei den immer noch steigenden Methan-Emissionen und die Konkretisierung des auf der Weltklimakonferenz 2023 beschlossenen Ausstiegs aus fossilen Energien.

Quelle: Pixabay / Albrecht Fietz

Militärflughafen bremst weit entferntes Windkraftprojekt aus

RECHT. Die Bundeswehr behält die Lufthoheit über einen Militärflugplatz im Rheinischen. Eine 200 Meter hohe Windkraftanlage darf im Radarkorridor nicht entstehen, entschied das OVG Münster.

Der Luftraum im Einzugsbereich von Flughäfen ist umkämpft, es konkurrieren Sicherheitsaspekte des Luftverkehrs mit Ausbauinteressen der Erneuerbaren-Szene. Jetzt hat ein Repowering-Projekt in Nordrhein-Westfalen das Nachsehen. Eine Windkraftanlage im Abstand von 30 Kilometern zum Militärflugplatz Nörvenich darf laut Gerichtsbeschluss nicht aus dem rheinischen Boden wachsen.

Das Problem der Windkraftturbine, die zwei ältere Südwind-Anlagen ersetzen soll, ist ihre Höhe. Fast 200 Meter soll das Kraftwerk nach Planungen des Projektierers an der Rotorspitze in den Himmel ragen. Das sei zu hoch, argwöhnte die Bundeswehr im Genehmigungsprozess und signalisierte dies auch dem Kreis Euskirchen als zuständiger Behörde.

Die Kreisverwaltung versagte dem Genehmigungsantrag daraufhin die Zustimmung. Und so kam der Prozess am Oberverwaltungsgericht Münster ins Rollen, der für den Themenkomplex Flugverkehr und Windkraft in der gesamten Republik Bedeutung hat. Denn die von Franz-Josef Tigges, Kanzlei Engemann und Partner, vertretene Klageseite erhoffte sich von einem Erfolg Signalwirkung für viele verhinderte Windenergie-Projekte in Deutschland.

Ja zu 100 Meter, Nein zu 200 Meter hohen Anlagen

Allerdings setzte die – neben dem Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls beigeladene – Bundeswehr sich vor dem 7. Senat des OVG mit ihrer Argumentation durch. Um die Sicherheit anfliegender Maschinen zu gewährleisten, dürfe der eingesetzte Radar nicht durch Hindernisse in seiner Wirkung beeinträchtigt sein. Daher seien in Mechernich, also 30 Kilometer Luftlinie vom Fliegerhorst im benachbarten Landkreis Düren entfernt, zwar 100 Meter hohe Windkraftanlagen erlaubt, aber eben keine mit doppelter Höhe.

Eine große Wirkung auf den Senat hatte die Gegenseite sich von einem Argument versprochen. Denn die Bundeswehr habe in dem Flugkorridor in der Vergangenheit durchaus Ausnahmeregelungen zugelassen. Für eine (ebenfalls zu hohe) Anlage in nur acht Kilometern Entfernung, so Franz-Josef Tigges, habe das Militär den entsprechenden Einzugsbereich verändert. Dabei geht es um Fragen von Sektorengrenzen und von veränderten Einflugwinkeln.

Der Rechtsbeistand der Windanlagenbetreiber wollte das Militär also mit der Frage stellen, warum eine „minimale“ Anpassung der Sektoren einmal, aber nicht auch im Falle der geplanten Mechernicher Anlage möglich sei. Die Bundeswehr blockte dieses Argument jedoch ab und blieb bei ihrer Haltung, zu weiteren Anpassungen nicht bereit zu sein.

Bei Hubschraubern urteilte das OVG schon einmal anders

Und auch der 7. Senat in Münster stützte die Sicherheitsbedürfnisse des Flugverkehrs und verwies ferner auf den „Beurteilungsspielraum“ des Militärs in der Frage. Eine Sprecherin des OVG erklärte auf Anfrage dieser Redaktion, das Gericht belasse es bei seiner Prüfung im Wesentlichen dabei, ob Entscheidungen auf falschen Tatsachen beruhten oder aus Willkür getroffen werden.

Der Fliegerhorst Nörvenich hatte bereits an anderer Stelle Auswirkungen auf den Ausbau der Windkraft. In der Rhein-Sieg-Kommune Bornheim sind Turbinen mit einer Höhe von maximal 150 Metern zugelassen – und auch genehmigt. Doch die Projektierer – die REA GmbH und der Aachener Versorger Stawag – scheuten schließlich vor der drohenden Unwirtschaftlichkeit der kleinen und im Gelände weit auseinander liegenden Anlagen zurück.

Ob das neue – schriftlich noch nicht vorliegende – Urteil des 7. Senats Bestand hält, ist derweil offen. Zwar hat das Gericht keine Revision zugelassen, dagegen kann die Klageseite allerdings Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. Womöglich käme das Verfahren dann nach Münster zurück, wo der 22. Senat bereits einmal eine andere Position vertreten hatte (wir berichteten).

2023 ging es aber um einen Tiefflugkorridor für Militärhubschrauber in Ostwestfalen, zwischen den Stützpunkten Faßberg und Bückeburg (beides Niedersachsen) und dem Truppenübungsplatz Senne/Augustdorf (NRW) gelegen. Der Korridor lasse sich anpassen, sagte der 22. Senat seinerzeit. Ein Urteil war nicht nötig, weil die Bundeswehr sich auf einen Vergleich einließ und die Stadtwerke Münster den Bau ihrer Windkraftanlage weiterführen konnten. Es ist nicht ausgemacht, ob dadurch doch noch eine reelle Chance auf einen Erfolg der Mechernicher Turbine besteht.

Forderungen an Politik für verlässliche Wärmewende

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Branchenverbände fordern verlässliche Rahmenbedingungen für die Wärmewende und kritisieren bestehende Planungen. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müsse schnell kommen.

Die Wärmewende gilt laut dem Zentralverband Sanitär, Heizung und Klimahandwerk (ZVSHK) als eine der größten Infrastrukturaufgaben in Deutschland. Ein zentrales Element sei die kommunale Wärmeplanung. Doch der Verband warnt, dass viele Kommunen ihre Planungen auf unsichere Annahmen stützen. Grundlage ist eine aktuelle Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen den vorgelegten Wärmeplänen aufzeigt.

Demnach seien zahlreiche Pläne unvollständig, methodisch uneinheitlich oder zu wenig an realen Gegebenheiten orientiert. Daniel Föst, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK, bewertet die Situation kritisch. Er betont, Bürger, Unternehmen und Betriebe des Handwerks benötigten eine klare und verlässliche Orientierung. Wo Kommunen mit unrealistischen Annahmen zu Sanierungsraten oder Energiebedarfen arbeiteten, könnten Fehlentwicklungen entstehen, die zu hohen Kosten und zu Akzeptanzproblemen vor Ort führen.

Anschlusszwang für Fernwärme?

Laut Föst sei eine Planung erforderlich, die vorhandene Strukturen des Wärmemarktes berücksichtigt. Dies bedeute, bestehende Technologien wie Wärmepumpen, Biomasseanlagen oder hybride Systeme einzubeziehen, statt ihnen durch verbindliche Anschlussregelungen Grenzen zu setzen.

Kritik richtet sich auch gegen die einseitige Fokussierung einiger Kommunen auf Fernwärme. Wenn Kommunen Fernwärmenetze ausbauen und diese mit Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen verbinden, könnten Hauseigentümer benachteiligt werden, die bereits in GEG-konforme Heizungssysteme investiert haben. Dies beeinträchtige nach Darstellung des ZVSHK den Grundsatz technologischer Offenheit im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und schwäche das Vertrauen in politische Entscheidungen.

Schwierige Rahmenbedingungen wie variable Fördersysteme, lokale Satzungsregelungen oder Anschlusszwänge führten jedoch zu Unsicherheit, geringerer Modernisierungsbereitschaft und damit zu einem langsameren Fortschritt bei der Wärmewende. Für einen stabilen Rahmen fordert der ZVSHK verbindliche Regeln zum Bestandsschutz, frühzeitige Ausweisung dezentraler Wärmegebiete, eine Überarbeitung der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) sowie belastbare Daten als Grundlage kommunaler Planung.

ETS2 fristgerecht umsetzen

Parallel rufen der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) die Bundesregierung dazu auf, die Einführung des europäischen Emissionshandels ETS2 für Gebäude und Verkehr fristgerecht umzusetzen. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten konsequent in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie in die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude fließen.

Nur ein stabiler Preispfad könne Investitionssicherheit schaffen, so die Verbände. Martin Sabel, Geschäftsführer des BWP, spricht von einem „finanzpolitischen Rückgrat“, das die langfristige Förderung und soziale Ausgleichsmechanismen sichern könne. Nach Ansicht der Verbände steht die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik in engem Zusammenhang mit verlässlichen Finanzierungs- und Förderbedingungen. Investitionen in Heiz- und Gebäudetechnik seien langfristige Entscheidungen. Verlässliche politische Rahmenbedingungen müssten Preisschocks und spätere Belastungen vermeiden.

Ende des Klimapaktes

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

In einer dramatischen Nachtsitzung haben sich die zuständigen Minister darauf verständigt, dass die EU ihre Treibhausgase bis 2040 um 90 Prozent (gegenüber 1990) reduzieren soll.

Ihren Führungsanspruch in der internationalen Klimapolitik kann die EU damit nicht mehr wirklich untermauern. Zweimal hat die EU die Frist für die Anmeldung ihres Klimaziels im Rahmen des Klimaabkommens verpasst, da die Mitgliedsstaaten sich nicht verständigen konnten. Und der Streit ist nicht beigelegt. Das können die anderen Vertragsstaaten daran erkennen, dass die Europäer nicht mit einem festen Reduktionsziel zur Klimakonferenz nach Brasilien fahren. Sie wollen ihre Treibhausgase bis 2035 um „zwischen 66,2 und 72,5 Prozent“ senken.

Im Hinblick auf 2040 haben sich die Umweltminister zwar auf ein Reduktionsziel von 90 Prozent verständigt, aber zugleich Hintertüren geschaffen, die seine Glaubwürdigkeit infrage stellen. So dürfen die Mitgliedsstaaten 5 Prozent der Minderungen durch den Ankauf internationaler Zertifikate erbringen, weitere 5 Prozent, wenn sie wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten. Sollten mehr Wälder abbrennen als geplant, muss das nicht durch andere Sektoren kompensiert werden. Die Kommission muss alle zwei Jahre überprüfen, ob die Europäer weiter zu ihren Verpflichtungen stehen. Damit tragen die Umweltminister der wirtschaftlichen Lage Rechnung. Die hat sich dramatisch verschlechtert, seit Ursula von der Leyen vor fünf Jahren den „Green Deal“ zur Rettung des Klimas ausgerufen hat.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Besonders im Hinblick auf die energieintensiven Branchen hat er sich als ökonomischer Fehlschlag erwiesen. Anders als uns die Apologeten der Energiewende versprochen haben, ist Energie durch den forcierten Ausbau der Wind- und Sonnenenergie nicht preiswerter, sondern immer teurer geworden. Auf dem Elektrizitätsmarkt führt der politisch verordnete Ausstieg aus der Kohle dazu, dass teurere Gaskraftwerke immer häufiger den Preis bestimmen. Hinzu kommt, dass die EU mehr für Gas bezahlen muss, seit sie nicht mehr auf billiges Leitungsgas aus Russland zurückgreifen kann. Höhere Energiekosten verursacht auch der Netzausbau, der nötig wird, um der dezentralen Erzeugungsstruktur der Erneuerbaren gerecht zu werden. Schließlich muss die Industrie immer mehr für Emissionszertifikate bezahlen.

Tatsächlich ist die Energiewende noch teurer, denn Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe übernimmt alleine in Deutschland der Staat im Rahmen des EEG, für die Entlastung der Netzbetreiber, für die Strompreiskompensation. Hinzu kommen Investitionsprämien für grüne Industrieprojekte.

Bessere Voraussetzungen für China

Das alles verhindert nicht, dass strategisch wichtige Branchen wie die Stahl- oder die Chemieindustrie immer mehr ins Hintertreffen geraten, besonders im Vergleich zu China. Die Voraussetzungen in der Volksrepublik China sind gänzlich anders. China baut sein Energiesystem gerade auf und nimmt weiter neue Kohlekraftwerke ans Netz, die wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrhunderts Strom erzeugen. Die europäischen Energiekonzerne müssen dagegen Kohlekraftwerke mit hohen Verlusten abschreiben, die nur wenige Jahre gelaufen sind, damit die EU ihre Klimaziele erreicht.

In Brüssel begreift man nur langsam, dass man die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der europäischen Industrie überschätzt hat. Unter dem Druck der Mitgliedsstaaten versucht die Kommissionspräsidentin gegenzusteuern, kommt dabei aber nur langsam voran. Rechtlich bleiben die Vorschriften in Kraft, die besonders die deutsche Industrie belasten und das Wachstum bremsen. Bei dem Versuch, wenigstens die größten Auswüchse rückgängig zu machen, gleicht Ursula von der Leyen Goethes Zauberlehrling: die Geister, die sie rief, wird sie nicht mehr los.

Vereinfachung des Klimazolls abgelehnt

Erst in der vergangenen Woche hat das EU-Parlament ihren Vorschlag zur Vereinfachung des Klimazolls abgelehnt, mit dem kleinere Importeure entlastet werden sollen. Das nun beschlossene Klimaziel, das im internationalen Vergleich immer noch sehr anspruchsvoll ist, sieht auch daher so blass aus, weil die von der Leyen in der Vergangenheit den Mund zu voll genommen hat. Dass die EU ihre Treibhausgase im nächsten Jahrzehnt fast doppelt so schnell reduzieren könnte wie in der laufenden Dekade, war von Anfang an eine Illusion.

Darauf haben die Umweltminister die Kommission jetzt hingewiesen. Die Einführung des Emissionshandels für Gebäude und den Straßenverkehr (ETS2) wird um ein Jahr verschoben und das System so überarbeitet, dass die Preise für Benzin und Heizgas nur langsam steigen.

Auch der Kostenanstieg für die Industrie soll verlangsamt werden. Der Plan, Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, keine Gratiszertifikate mehr zuzuteilen, kommt ebenso auf den Prüfstand wie das Verbrennerverbot. Der Kurswechsel in der Klimapolitik hat damit aber erst begonnen.

Emissionen in der EU um 2,5 Prozent gesunken

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen ist in der Europäischen Union im vergangenen Jahr erneut gesunken.

Die Netto-Emissionen in der EU gingen im vergangenen Jahr um weitere schätzungsweise 2,5 Prozent zurück, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz (Conference of the Parties, „COP30“) in Brasilien mitteilte.

Die EU bleibe damit weitgehend auf Kurs, um ihr für 2030 ausgegebenes Klimaziel zur Verringerung der Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu erreichen, erklärte die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde. Die 27 EU-Staaten befänden sich den neuesten Daten zufolge gemeinsam auf dem Weg zu einer Senkung um 54 Prozent bis 2030 − vorausgesetzt, sie setzten ihre derzeitigen und geplanten politischen Maßnahmen vollständig um.

Neues Klimaziel für 2040

Bis 2024 sind die Emissionen im Vergleich zu 1990 nunmehr um etwas mehr als 37 Prozent zurückgegangen. Betrachte man nur den nationalen Treibhausgas-Ausstoß der Länder und rechne den internationalen Luft- und Seeverkehr heraus, komme man auf 39 Prozent − dies spiegle geringere Fortschritte in diesen Sektoren wider, schrieben die Experten.

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Mitgliedstaaten hatten sich in dieser Woche auch auf ein Ziel für das Jahr 2040 verständigt: Bis dann wollen sie ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um mindestens 90 Prozent senken. Dabei handelt es sich allerdings um einen Kompromiss, bei dem fünf Prozentpunkte davon durch Deals mit dem außereuropäischen Ausland erkauft werden können. Über die Einigung muss nun noch mit dem Europaparlament verhandelt werden.

Größte Einsparungen im Energiesektor

Wie in den Vorjahren verzeichnete die EEA die größten Emissionsrückgänge im Energiesektor, in dem erneuerbare Energien fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl immer weiter ablösen. Geringer fielen die Einsparungen in anderen Sektoren wie der Landwirtschaft, dem Gebäudewesen und der Abfallwirtschaft aus.

In der Industrie und beim nationalen wie internationalen Verkehr stiegen sie dagegen sogar leicht an. Die EEA merkte dazu an, dass unter anderem die Verkaufszahlen von E-Autos 2024 rückläufig gewesen seien. Alle derzeitigen Trends unterstrichen die Notwendigkeit, den Klimaschutz weiter zu stärken und in ihn zu investieren.

Quelle: Katia Meyer-Tien

GE Vernova legt Konzept für Energiesystem vor

STROMNETZ. GE Vernova hat ein Whitepaper vorgestellt, das laut Unternehmen Wege zu einer sicheren und kohlenstoffarmen Stromversorgung in Deutschland bis 2035 beschreibt.

Am 6. November hat GE Vernova ein Whitepaper zur künftigen Ausrichtung des deutschen Stromsystems veröffentlicht. Das Unternehmen entstand 2024 aus der Aufspaltung des Mischkonzerns General Electric und ist seit Jahrzehnten im deutschen Energiemarkt aktiv. Nach Angaben von GE Vernova sind rund 46.000 MW der installierten Leistung in Deutschland mit Technologien des Unternehmens verbunden.

Der Veröffentlichung ging das jüngste Energiewende-Monitoring des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) voraus, das einen 10-Punkte-Plan für die Transformation des Energiesystems enthält. Laut GE Vernova ergeben sich aus den aktuellen Herausforderungen – unter anderem Netzausbau, Einspeisebeschränkungen bei erneuerbaren Energien und steigende Systemkosten – Anforderungen an ein stärker koordiniertes Vorgehen. Die Verzahnung verschiedener Technologien und Infrastrukturentscheidungen miteinander sei notwendig.

Markus Becker, Executive Director für System Economics bei GE Vernova Consulting Services, sagte, Deutschland werde zusätzliche regelbare Kapazitäten benötigen. Entscheidend sei jedoch, wie schnell Flexibilitätsoptionen, Netzausbau und Nachfrageentwicklung zusammen Fortschritte machten. Becker betonte, die Lösung liege nicht in einer einzelnen Technologie, sondern im Zusammenspiel verschiedener Bausteine.

Vier Themenfelder verknüpfen

Das Whitepaper formuliert vier Themenfelder, die aus Sicht des Unternehmens für politische Entscheidungsträger und Systemplaner zentral sind:

- Erstens empfiehlt GE Vernova eine beschleunigte, integrierte Systemplanung. Entscheidungen über Investitionen in Erzeugung, Übertragung und Flexibilität sollten enger abgestimmt werden, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Gesamtkosten für das Energiesystem zu begrenzen.

- Zweitens nennt das Unternehmen die Skalierung von Flexibilitäts- und Speicherlösungen. Dazu zählen Batterieprojekte, nachfrageseitige Steuerung und digitale Anwendungen, die Lastflüsse besser an das schwankende Angebot erneuerbarer Energien anpassen sollen. Diese Maßnahmen könnten die Zahl der Einspeisebegrenzungen reduzieren und die Netze entlasten.

- Drittens spricht sich GE Vernova für den Einsatz moderner, effizienter Gasanlagen aus, die kurzfristig flexible Leistung bereitstellen können. Laut dem Unternehmen sollten diese Anlagen technologieneutral für spätere Dekarbonisierungspfade offen sein. Perspektivisch könnten sie etwa mit Wasserstoff oder anderen CO2-armen Energieträgern betrieben werden, sobald diese ausreichend verfügbar sind.

- Viertens empfiehlt das Unternehmen die Weiterentwicklung des Marktdesigns für Flexibilität und Systemadäquanz. Mechanismen zur Kapazitäts- oder Leistungsbereitstellung sollten so ausgestaltet sein, dass sie unterschiedliche Formen gesicherter Leistung und deren schnelle Verfügbarkeit berücksichtigen. Dadurch könnten Investitionsanreize für Anlagen geschaffen werden, die die Versorgungssicherheit stabilisieren.

Produktionskapazitäten für Turbinen, Transformatoren und Netzkomponenten sollten in Deutschland und der Europäischen Union gehalten oder gestärkt werden, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Projektumsetzungen zu beschleunigen.

Nach Angaben von GE Vernova soll das Whitepaper als Beitrag zur aktuellen politischen Debatte dienen und Orientierung für Entscheidungen in den kommenden Jahren geben. Das Unternehmen betont, dass ein koordiniertes Vorgehen über alle Wertschöpfungsstufen hinweg erforderlich sei, um die Energiewende sozial verträglich und systemstabil voranzubringen.

Das 22-seitige Whitepaper „Germany at a crossroads: Energiewende perspectives“ steht auf der Internetseite von GE Veronva als PDF zum Download bereit.

DIHK drängt auf Pragmatismus beim Hochlauf

Quelle: Shutterstock / Alexander Kirch

WASSERSTOFF. Bei der ersten internationalen Wasserstoffkonferenz des DIHK forderte die Wirtschaft mehr Tempo, klare Regeln und verlässliche Rahmenbedingungen für den Hochlauf von Wasserstoff.

Wasserstoff gilt als Schlüssel für eine klimaneutrale Energieversorgung. Doch der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft kommt in Deutschland und international nur langsam voran. Das wurde bei der ersten internationalen Wasserstoffkonferenz der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) am 6. November in Berlin deutlich. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten vor Ort über Fortschritte und Hürden beim globalen Wasserstoffhochlauf.

„Der Wasserstoffhochlauf ist kein Selbstläufer“, zeigte sich Achim Dercks überzeugt. Laut dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der DIHK sind klare Rahmenbedingungen, ein zügiger Infrastrukturausbau und internationale Kooperationen nötig, um Deutschland vom Innovationsführer zum Anwendungsland zu machen.

Investitionen und Netzentgelte bremsen Projekte

Laut DIHK beträgt die installierte Elektrolysekapazität in Deutschland derzeit rund 170 MW – weit entfernt vom Ziel der Nationalen Wasserstoffstrategie, die bis 2030 10.000 MW vorsieht. Der Grund: Viele Projekte verzögerten sich oder würden ganz aufgegeben. „Wenn wir unsere Klimaziele erreichen und industrielle Wertschöpfung sichern wollen, müssen Genehmigungen schneller erfolgen, Investitionen erleichtert und internationale Partnerschaften konkretisiert werden“, betonte Dercks auf der Konferenz.

Das geplante Wasserstoff-Kernnetz sei ein wichtiger Schritt, erklärte der Verband. Es soll rund 9.400 Kilometer lang sein und Investitionen von etwa 20 Milliarden Euro erfordern (wir berichteten). Allerdings sei das vorgesehene Netzentgelt viermal so hoch wie beim Gas und könne dadurch die Nutzung bremsen, so der Verband.

Auch von europäischer Ebene drohen laut DIHK zusätzliche Hürden. Zwar strebt die EU bis 2030 einen Verbrauch von 20 Millionen Tonnen Wasserstoff an, doch unklare Definitionen und komplexe Regelwerke erschwerten die Umsetzung in den Mitgliedstaaten.

Ein Beispiel sei der Delegierte Rechtsakt zur Definition von kohlenstoffarmem Wasserstoff, der am 8. November 2025 in Kraft treten soll. Dieser legt fest, dass Wasserstoff nur dann als kohlenstoffarm gilt, wenn seine Herstellung mindestens 70 Prozent weniger Treibhausgase verursacht als fossile Brennstoffe. Dabei werden sämtliche Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg berücksichtigt – von der Erzeugung bis zur Nutzung.

EU-Regeln schaffen Unsicherheit für den Markt

„Die restriktive Definition von kohlenstoffarmem Wasserstoff bremst zusätzlich zu den bestehenden strengen Kriterien für grünen Wasserstoff den Hochlauf“, so Dercks. Das schränke die Verfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff in der EU erheblich ein. Zudem würden die strengen CO2-Grenzwerte den Import von Wasserstoff aus Drittstaaten erschweren – dabei müsse Deutschland voraussichtlich rund zwei Drittel seines künftigen Bedarfs importieren.

Die EU habe zwar mit der Wasserstoffbank und den IPCEI-Projekten (Important Projects of Common European Interest) wichtige Instrumente geschaffen. „Um einen echten Markt zu schaffen, braucht es aber auch praxistaugliche Regeln und Investitionssicherheit – keine regulatorischen Flickenteppiche“, so Dercks.

International sei der Wettbewerb längst in vollem Gange: Mehr als 30 Länder hätten nationale Wasserstoffstrategien verabschiedet. Während die Volksrepublik China und die USA mit umfangreichen Förderprogrammen voranschritten, verfüge Europa über acht der zehn größten Elektrolyseurhersteller. Jedes zehnte Patent zur Wasserstofftechnologie stamme aus Deutschland. „Deutschland hat die technologische Kompetenz und internationale Partnerschaften“, sagte Dercks. Jetzt brauche es Entschlossenheit, Tempo und Pragmatismus, um den Markthochlauf wirklich anzuschieben.

Die DIHK kündigte an, die Ergebnisse der Konferenz in den kommenden Wochen mit den zuständigen Bundesministerien und europäischen Institutionen zu erörtern. Ziel sei es, regulatorische Hürden abzubauen und Investitionssicherheit zu schaffen.

Europäischer PPA-Markt bricht ein

Quelle: Shutterstock / Jevanto Productions

REGENERATIVE. In diesem Jahr ist so wenig installierte grüne Kraftwerksleistung in PPA vermarktet worden wie seit 2021 nicht. Laut Re-Source Platform gibt es 60 Prozent weniger Abschlüsse als 2024.

Die installierte Leistung aus Erneuerbaren-Anlagen in Europa, deren Stromvermarktung in grünen Power Purchase Agreements (PPA) im Laufe dieses Jahres angekündigt worden ist, ist gegenüber 2024 vom bisherigen Rekordwert von 12.900 MW auf etwas mehr als 4.900 MW eingebrochen. Das melden die Analysten der Re-Source Platform aus Anlass der gleichnamigen PPA-Messe in Amsterdam. Die Zahlen sind bereits einigermaßen repräsentativ für das Gesamtjahr, da die sogenannte Hunting Season, die jährliche Jagdsaison nach PPA, im November praktisch schon abgeblasen ist.

Wind und vor allem PV tragen nach wie vor fast alleine zu neuen PPA bei. Alleine an Solar-PPA wurden in diesem Jahr bisher 3.100 MW angekündigt, während kombinierte neue Wind-Solar-PPA nur 200 MW stellten.

Die kumulierte unter PPA vermarktete Leistung, also inklusive der bereits in der Lieferphase befindlichen PPA, stieg zwar weiter, und zwar von etwa 53.000 MW auf 55.500 MW, doch der steile Anstieg seit 2021 ist erst mal vorbei.

Deutschland bleibt nach den Zahlen der Re-Source nach Spanien der zweitgrößte PPA-Markt Europas. Die kumulierte Leistung unter Vertrag beträgt aktuell hierzulande 7.100 MW oder 13 Prozent der europaweiten PPA-Leistung, in Spanien sind es 13.100 MW oder 24 Prozent. Dominant ist im Gegensatz zum sonnenreichen Spanien die Windkraft (on- und offshore) mit 3.600 MW, dicht gefolgt von PV mit 2.900 MW.

Hinsichtlich der Abnehmerbranchen (PPA-Offtaker) liegen die Techkonzerne in Europa mit kumuliert 17.400 MW vorne, gefolgt von der Schwerindustrie mit 14.100 MW. In Deutschland mit seiner starken industriellen Basis verhält es sich umgekehrt: 2.200 MW an die größte Abnehmerbranche, die Schwerindustrie, im Vergleich zu nur 1.400 MW zugunsten der Informations- und Kommunikationsgiganten. Die Automobilbranche hat sich nochmal 665 MW PPA gesichert und liegt hierzulande damit auf Rang drei, während sie im Europamaßstab unter ferner liefen liegt.

„Paradox“ für die europäische Windlobby

Der Dachverband Wind Europe, der mit anderen Erneuerbaren-Verbänden zur Messe und Plattform Re-Source beiträgt, nannte den Einbruch „paradox“: Die Unternehmen stimmten mit geringerer Zahlungsbereitschaft für PPA gegen ihre Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei liefert Wind Europe in derselben Verbandsmitteilung den wirtschaftlichen Grund gleich selbst mit: Durch das damit häufigere Auftreten negativer Strom-Spotpreise seien PPA-Verhandlungen schwieriger geworden. Das erklärt auch der PPA-Dienstleister Pexapark in seinem Bericht übers dritte Quartal.

Wind Europe sieht weitere Ursachen für die Delle in dem geringeren Netzausbau-Tempo, währenddessen mehrere Hunderttausend MW grüner Kraftwerke auf einen Netzanschluss warteten, zudem in schleppenden Genehmigungsverfahren und in der mangelnden Elektrifizierung des Energiesystems. 26 der 27 EU-Mitgliedsstaaten hätten die Verfahrensbeschleunigungen in der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III noch nicht umgesetzt.

Der Dachverband forderte, dies nachzuholen und den Clean Industrial Act zum Aufbau und Schutz der europäischen Cleantech-Wirtschaft samt der daran angepassten Beihilferegeln (CISAF) mit Leben zu füllen. Wind Europe begrüßte auch die Erklärung der EU-Kommission, über dreiseitige Differenzverträge für Offshorewind und Co-Location-Parks nachzudenken, bei denen sich der (Mitglieds-)Staat zwischen Vermarkter und Abnehmer schiebt und beiden Risiken abnimmt.

Obendrein habe die Europäische Investitionsbank (EIB) jüngst ein 500 Millionen Euro schweres Beihilfeprogramm für Mittelstands-PPA aufgelegt.

Die Detailergebnisse der PPA-Statistik sind auf der Re-Source Platform abrufbar.

Asew bündelt 434 Millionen kWh

Quelle: Shutterstock

REGENERATIVE. Das Stadtwerke-Netzwerk „ASEW“ hat in seiner jüngsten Sammelausschreibung Herkunftsnachweise im Umfang von 434 Millionen kWh für 18 Stadtwerke beschafft und stabile Preise erzielt.

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung − kurz „ASEW“ − hat ihre letzte Sammelausschreibung des Jahres für Herkunftsnachweise (HKN) abgeschlossen. Nach Angaben des Stadtwerke-Netzwerks mit Sitz in Köln konnten rund 434 Millionen kWh an HKN gebündelt und für 18 beteiligte Stadtwerke beschafft werden.

Laut Christian Esseling, stellvertretender Abteilungsleiter Energievertrieb und Kunde bei der Asew, zeigten sich alle interessierten Stadtwerke bereit, die angebotenen Mengen zu übernehmen. „Im Gegensatz zur Frühjahrsausschreibung haben diesmal sämtliche Beteiligten die angefragten Angebote angenommen“, wird er in einer Mitteilung der Asew zitiert. Durch Nachverhandlungen seien zudem bessere Konditionen erzielt worden, von denen die Stadtwerke unmittelbar profitierten.

Die Ausschreibung umfasste vier Qualitätskategorien mit Produktionszeiträumen bis einschließlich dem Jahr 2028. Auch die angefragte Gesamtmenge sei vollständig realisiert worden, ergänzte Patrick Niehaves, Senior-Projektmanager für Umweltaussagen und Kompensation.

Markt bleibt wetterabhängig und schwankungsanfällig

Der Markt für Herkunftsnachweise reagierte in den vergangenen Monaten sensibel auf Witterungseinflüsse und das Verhalten der Marktakteure. Laut Asew habe eine im Februar deutlich gestiegene Wasserkrafterzeugung in Europa zu sinkenden Preisen geführt. Später kam es zu einer Verknappung des Angebots, da einige Produzenten bei niedrigen Preisniveaus ihre Zertifikate zurückhielten – mit der Folge eines kurzzeitigen Preisanstiegs. Inzwischen habe sich das Preisniveau wieder nach unten bewegt.

Im Alpenraum habe die Trockenheit im Sommer dagegen für steigende Preise gesorgt. „Dort wurden starke Preisanstiege in den vergangenen Monaten zum neuen Standard“, so Niehaves.

Laut ASEW zeigte der deutsche Markt für Herkunftsnachweise in diesem Jahr ein unterdurchschnittliches Angebot an Wasser- und Windstrom. Eine starke Solarstromproduktion im späten Sommer stabilisierte die Situation. Im Herbst 2025 traf das weiterhin schwache Angebot auf eine verhaltene Nachfrage aus Industrie und Handel, sodass sich ein insgesamt stabiles Preisniveau ergibt.

Die nächste Sammelausschreibung der Asew ist für das Frühjahr 2026 geplant. Weitere Informationen zu den Angeboten und Aktivitäten des Ökoenergiebereichs finden Interessierte auf der Internetseite des Stadtwerke-Netzwerks.

Die Asew ist mit bundesweit mehr als 380 Mitgliedsunternehmen die größte deutsche Stadtwerke-Kooperation für Energieeffizienz, Klimaschutz und erneuerbare Energien. Sie wurde im Jahr 1989 aus dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) heraus gegründet und bietet ihren Mitgliedern Beratung, Produkte sowie Qualifizierungsangebote zur Förderung einer sparsamen und umweltschonenden Energie- und Ressourcennutzung.

Nordlicht 2 wird aus Vestas-Anlagen bestehen. Quelle: Vestas

Offshore-Park Nordlicht 2 erhält Plangenehmigung

OFFSHORE. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat grünes Licht für den Bau des Offshore-Windparks Nordlicht 2 gegeben − 44 Windenergieanlagen nördlich von Borkum.

Der Energiekonzern Vattenfall will rund 85 Kilometer nördlich von Borkum in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee insgesamt 44 Windenergieanlagen auf einer Fläche von 44 Quadratkilometern errichten, teilten Vattenfall und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am 6. November mit. Der Windpark Nordlicht 2 soll im Endausbau mit 44 Turbinen zu je 15 MW über eine Nettokapazität von 660 MW verfügen.

Nach Nordlicht 1, der seine Genehmigung vom BSH Anfang Oktober dieses Jahres erhalten hatte, liegt damit auch für den zweiten Teil des Nordlicht-Clusters eine Genehmigung vor. Das Cluster umfasst zwei Standorte nördlich von Borkum mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.600 MW. Im Flächenentwicklungsplan ist die Fläche N-6.6 im Gebiet N-6 für den Windpark vorgesehen. Der erzeugte Strom soll in die Konverterplattform „BorWin Delta“ eingespeist werden. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird nach Auskunft des Betreibers Vattenfall mit einer Stromproduktion des Clusters von rund 6 Milliarden kWh pro Jahr gerechnet.

Windpark Nordlicht soll 2028 in Betrieb gehen

Die Offshore-Windenergieanlagen werden auf Monopilefundamenten in einer Wassertiefe von 37 bis 40 Metern errichtet. Die geplanten Anlagen haben einen Rotordurchmesser von 236 Meter bei einer Gesamthöhe von 262,5 Meter. Vattenfall hat mit Vestas einen Vertrag über die Lieferung und Installation von 112 Windturbinen des Typs V236-15,0 MW für die Offshore-Windparks Nordlicht 1 und 2 geschlossen. Teile der Turmstruktur bestehen laut Vattenfall aus emissionsarmem Stahl, der den CO2-Fußabdruck nach Unternehmensangaben zusätzlich senken soll. Der Baubeginn von Nordlicht 1 ist für 2026 vorgesehen, Nordlicht 2 soll ein Jahr später folgen. Die Inbetriebnahme beider Anlagen ist für 2028 geplant.

Die finale Bauentscheidung hatte Vattenfall im März dieses Jahres getroffen. Zeitgleich erklärte BASF, seinen Anteil an den beiden Windparks zurück an Vattenfall zu verkaufen (wir berichteten). Erst 2024 hatte der Chemiekonzern 49 Prozent am Nordlicht-Cluster erworben. Vattenfall baut damit allein.

BASF gab im Frühjahr 2025 dazu bekannt, dass das Unternehmen die Versorgung mit grünem Strom besser mit der Nachfrage in Einklang bringen möchte. Entsprechend passe das Unternehmen sein Portfolio an erneuerbaren Energieprojekten an. Gleichzeitig will der Konzern die Zusammenarbeit mit Vattenfall fortsetzen und hat sich eine langfristige Versorgung mit erneuerbarem Strom für die chemische Produktion in Europa gesichert – „zu einem Zeitpunkt, an dem zusätzlicher grüner Strom benötigt wird“, hieß es dazu von BASF.

Energie bald kein Inflationsmotor mehr

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Ab Anfang 2026 sollten die Energiekosten nicht mehr merklich zur Teuerung beitragen, erwartet E-Control-Chef Urbantschitsch. Tendenziell wirkt der Erneuerbaren-Ausbau preisdämpfend.

Nach Ansicht von E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch werden die Energiekosten ab dem Beginn des Jahres 2026 nicht mehr merklich zur Inflation in Österreich beitragen. Bei einem Gespräch im Klub der Wirtschaftspublizisten erläuterte der Chef der Energiemarkt-Regulierungsbehörde, die Großhandelspreise für Strom und Gas seien tendenziell im Sinken. Die per 1. Januar geplante, prozentual teils erhebliche Erhöhung der Netztarife für beide Energieträger kompensiere den Preisrückgang nicht. Im Stromsektor komme hinzu, dass per 1. Januar 2025 staatliche Unterstützungen für die Endkunden, darunter der sogenannte „Stromkostenzuschuss“, entfielen. Dies habe maßgeblich zu den Preissteigerungen im heurigen Jahr beigetragen. Im Jahr 2026 werde dieser Effekt nicht mehr schlagend. Heuer hatte der Energiesektor laut Urbantschitsch insgesamt mit knapp einem Fünftel zur Inflation von etwa 4 Prozent beigetragen.

Urbantschitsch erwartet, dass sich die vorgesehene weitere Steigerung der Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien tendenziell preisdämpfend auswirkt. Schon jetzt hänge der Preis für elektrische Energie wesentlich „vom Erneuerbaren-Ausbau“ ab. Urbantschitsch verwies darauf, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Österreich bei mehr als 90 Prozent liegt: „Vor allem in einem guten Wasser- und Windkraftjahr wie 2024 hat das natürlich auch preislich seine Wirkung.“

Bei Gas gut versorgt

Bei Erdgas wiederum kämen ab etwa 2027/28 neue LNG-Kapazitäten auf den Weltmarkt: „Das heißt, auch die Gaspreise sollten zumindest moderat sinken.“ Trotz des Beschlusses der EU, den Gasbezug aus Russland mit Ende 2027 vollständig einzustellen, sieht der E-Control-Vorstand Europa und damit auch Österreich bis auf Weiteres gut versorgt. In Österreich belaufe sich der Speicherfüllstand derzeit auf etwa 85 Milliarden kWh. Technisch sei es möglich, rund 100 Milliarden kWh zu speichern. Zum Vergleich: Österreichs Jahresbedarf liegt nach den Zahlen der Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) bei 78 Milliarden kWh.

Urbantschitsch riet, die „strategische Gasreserve“ der Bundesregierung, die sich auf 20 Milliarden kWh beläuft, zumindest bis zum Ende des EU-Gasbezugs aus Russland aufrechtzuerhalten und erst in der Folge über eine mögliche Auflösung nachzudenken.

Im Zusammenhang mit dem kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) werden nicht zuletzt die vorgesehenen Bestimmungen zu den Preisänderungen intensiv diskutiert. Urbantschitsch konstatierte dazu, es werde wohl „schwierig, eine Regelung zu finden, die sowohl die Kunden als auch die Versorger zufriedenstellt“. Außerdem sei stets zu erwarten, dass Rechtsanwälte Möglichkeiten von Klagen gegen die E-Wirtschaft ausloteten: „Ich glaube daher nicht, dass das ElWG Rechtsfrieden bringen wird. Dafür ist die Materie zu komplex.“ Letzten Endes werde die E-Wirtschaft daher wohl, wie bereits derzeit, zunehmend befristete Verträge anbieten. Allfälligen neuen Verträgen müssten die Kunden ausdrücklich zustimmen.

Urbantschitsch empfahl den Stromversorgern, ihre Kundenkommunikation weiter zu verbessern. Nicht zuletzt sollten die Rechnungen verständlicher gestaltet werden. Freilich sei dies angesichts der komplexen Rechtslage eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Doch habe die Branche immer wieder ihre Kreativität unter Beweis gestellt. Dies werde in Zukunft verstärkt gefragt sein.

Wechsel an die Uni

Urbantschitsch verlässt die E-Control im März kommenden Jahres. Nach zwei Funktionsperioden darf er sich nicht mehr um ein Vorstandsmandat bewerben. Bereits jetzt ist der Jurist nebenberuflich als Lektor für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Ab Oktober 2026 wird er, der vor wenigen Monaten zum Universitätsprofessor berufen wurde, dort eine Halbtagstätigkeit aufnehmen. Für die E-Control ist Urbantschitsch seit deren Einrichtung im Jahr 2001 tätig.

Sein Kollege bei der Regulierungsbehörde, Alfons Haber, hat erst eine Vorstandsperiode hinter sich. Dem Vernehmen nach hat er sich für eine weitere Amtszeit beworben.

Hauptheizenergie bei genehmigten Einfamilienhäusern

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Etwa 90 Prozent der im Juli 2025 genehmigten, neu zu errichtenden Wohngebäude mit ein und zwei Wohnungen sollen überwiegend durch erneuerbare Energien beheizt werden. Der Anteil neu genehmigter Wohngebäude, die durch konventionelle Energien beheizt werden sollen, lag im genannten Berichtsmonat bei lediglich 4,4 Prozent. Die mit etwa 87 Prozent aller erteilten Genehmigungen am häufigsten vorgesehene erneuerbare Energiequelle ist die Wärmepumpe (Umweltthermie und Geothermie). Erdgas dagegen, die am meisten genutzte konventionelle Energiequelle, wurde im Juli 2025 in nur rund 1,5 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser als primäre Wärmequelle geplant und verliert damit im Wohnungsneubau weiter an Bedeutung.

Quelle: Jonas Rosenberger

Uniper verdient deutlich weniger

BILANZ. Das Staatsunternehmen Uniper meldet nach neun Monaten Rückgänge beim Umsatz und Gewinn. Die Ergebnisprognose für 2025 will das Management erreichen.

Der Düsseldorfer Uniper-Konzern hat die Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale veröffentlicht und einen deutlichen Rückgang seiner Ergebnisse verbucht. Die Umsatzerlöse lagen bei 44,83 Milliarden Euro, nach 48,26 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) fiel auf 641 Millionen Euro, nach 2.176 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzernüberschuss verringerte sich von 2.176 Millionen Euro auf 235 Millionen Euro.

„Die Ergebnisse im Berichtszeitraum liegen insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen und wir sind auf einem guten Weg, unsere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen“, lässt sich Finanzvorstand Christian Barr zitieren. Bereits im vergangenen Jahr hätte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass sich die „außergewöhnlich guten Ergebnisse aus 2024 in den folgenden Geschäftsjahren nicht wiederholen lassen würden.“

Trotz des deutlichen Rückgangs hält Uniper an seiner Prognose fest. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen weiterhin ein Adjusted Ebitda zwischen 1 Milliarde und 1,3 Milliarden Euro. Die sogenannte Netto-Cash-Position war Ende September mit 3,32 Milliarden Euro deutlich positiv – trotz einer Rückzahlung von 2,55 Milliarden Euro an den Bund im Frühjahr. „Die vertragsgemäßen Rückforderungsansprüche der Bundesrepublik Deutschland in Folge der finanziellen Stabilisierung von Uniper im Jahr 2022 sind damit vollständig beglichen.“

Der Ergebnisrückgang betrifft alle drei zentralen Geschäftsbereiche von Uniper. Im Segment „Green Generation“ sank das Adjusted Ebitda auf 540 Millionen Euro (Vorjahr: 738 Millionen Euro). Verantwortlich waren niedrigere Strompreise in Nordschweden infolge hoher Wasserstände in den Speichern. Auch der Ausfall des schwedischen Kernkraftwerks Oskarshamn 3 im zweiten Quartal minderte die Erlöse. Das Ergebnis der Stromerzeugung aus Wasserkraft in Deutschland sei ebenfalls leicht rückläufig gewesen.

Im Bereich „Flexible Generation“ halbierte sich das Ergebnis in den ersten neuen Monate nahezu, von 1.056 Millionen Euro auf 459 Millionen Euro. Belastend wirkten sich geringere Erträge aus Absicherungsgeschäften sowie der Rückgang des Kraftwerksportfolios aus. So wurden mehrere fossile Kraftwerke stillgelegt oder verkauft, darunter Ratcliffe in Großbritannien, Heyden 4 in Deutschland und das ungarische Gaskraftwerk Gönyü.

Einen Verlust nach neun Monaten musste Uniper sogar im Segment „Greener Commodities“ hinnehmen. Das Adjusted Ebitda drehte von plus 699 Millionen Euro auf minus 196 Millionen Euro. „Ökonomisch vorteilhafte Optimierungsaktivitäten im Gasportfolio aus der Vergangenheit wirkten sich auf das laufende Geschäftsjahr negativ aus“, heißt es etwas kryptisch. Zudem seien keine weiteren Erträge durch die Ersatzbeschaffung von entfallenen Lieferungen russischer Gasmengen erwirtschaftet worden

Fortschritte meldete Uniper hingegen bei der Umsetzung von EU-Auflagen, die im Zuge der Verstaatlichung im Jahr 2022 aus Brüssel auferlegt wurden. Mitte September 2025 wurde der Verkauf des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 an die Res-Invest Group vereinbart, Ende Oktober folgte der Abschluss des Verkaufs der Uniper Wärme GmbH an die Iqony Fernwärme GmbH (wir berichteten). Der deutsche Staat hält seit Dezember 2022 eine Mehrheit von rund 99 Prozent an Uniper.

Baywa verkauft Gesellschaft an Energiedienstleister EGC

Der Eingangsbereich der Baywa-Zentrale in München. Quelle: Baywa

UNTERNEHMEN. Die Baywa verkauft ihre Tochter EDL an den Düsseldorfer Energiedienstleister EGC. Der Verkauf soll Ende 2025 abgeschlossen sein und soll EGCs Position im Biomassegeschäft stärken.

Der Baywa-Konzern muss weiter Schulden reduzieren und verkauft in diesem Zusammenhang die Tochtergesellschaft „BayWa Energie Dienstleistungs GmbH“ (EDL). Der Käufer ist der Düsseldorfer Energiedienstleister EGC und zahlt einen für einen „zweistelligen Millionen Euro-Betrag“, teilte Baywa am 6. November mit. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2025 erwartet. Baywa will sich auf Kerngeschäftsfelder Agrar, Agrartechnik, Baustoffe sowie Mobilität und Wärme verschlanken. EGC will mit dem Kauf das eigene Biomasseportfolio stärken.

Die auf den Betrieb von Biomasse-Heizungsanlagen und Nahwärmenetzen spezialisierte Tochtergesellschaft EDL mit Sitz in München wurde im Jahr 2009 gegründet. Das Unternehmen betreibt an 52 Standorten Wärmeerzeugungsanlagen, die vorwiegend durch Biomasse (Holzpellets und -hackschnitzel) betrieben werden und jährlich rund 51,2 Millionen kWh Wärme erzeugen. Baywa EDL betreut eine breite Kundenbasis – insbesondere Kommunen und öffentliche Auftraggeber. Die Projektstandorte befinden sich vor allem in Bayern.

Ausbau der regionalen Präsenz und des Technologieportfolios

EGC erweitert mit dem Erwerb der Baywa EDL ihre Aktivitäten in Bayern und ist laut eigener Auskunft damit bundesweit in allen wesentlichen Regionen vertreten. Das Unternehmen stärkt zugleich sein Angebot im Bereich der Biomasse und ergänzt die bisherigen Schwerpunkte auf Wärmepumpen und Photovoltaik. Besonders die starke Verankerung von Baywa EDL im kommunalen Sektor eröffnet EGC neue Wachstumsperspektiven und Referenzprojekte für weitere Regionen.

EGC ist ein Anbieter von Energiedienstleistungen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, energie- und gebäudetechnische Systeme zu planen und umzusetzen − sowohl im Bestand als auch im Neubau. Auch die Finanzierung, Unterhaltung und der Betrieb von Heizzentralen und Stromversorgungsnetzen bis zur Energielieferung ist Teil des Portfolios. Das Unternehmen betreut bundesweit derzeit mehr als 100 Kunden und rund 1.000 installierte Heizzentralen. Zu den Kunden der EGC zählen private und öffentliche Wohnungsgesellschaften, Immobilieninvestoren wie Versicherungen, Banken und Fondsgesellschaften.

Wien Energie will vorerst kein neues Gaskraftwerk

Quelle: Shutterstock / lovelyday12

REGENERATIVE. Laut dem stadteigenen Energieversorger rechnet sich der Ersatz der alternden Kraft-Wärme-Kopplungen ohne Kapazitätsmarkt nicht. Daher kauft er den Ökostromerzeuger Imwind.

Die stadteigene Wien Energie legt die Pläne zum Ersatz ihrer alternden Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplungen vorerst auf Eis. Das berichteten der Aufsichtsratschef des Unternehmens und Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt, und die für Energiepolitik zuständige Wiener Stadträtin Ulrike Sima (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) am 6. November. Weinelt hatte in den vergangenen Jahren immer wieder von Überlegungen zum Bau einer nach Möglichkeit wasserstofffähigen Gas-KWK mit etwa 300 bis 350 MW berichtet. Diese sollte am Kraftwerksstandort Wien-Simmering, dem größten der Wien Energie, errichtet werden.

Wie Weinelt am 6. November erklärte, ist der Bau derartiger Anlagen unter den derzeitigen österreichischen Rahmenbedingungen indessen nicht durchführbar. Die Gas-KWK der Wien Energie sowie anderer Anbieter, etwa des Verbunds und der niederösterreichischen EVN, würden meist im Zuge des Netzreserve-Regimes vorgehalten und eingesetzt. Die damit erwirtschafteten Erlöse reichen jedoch zur Finanzierung von Neuanlagen nicht aus. „Was wir bräuchten, wäre ein Kapazitätsmarkt. Aber wann der kommt, wissen wir nicht. Und solange es ihn nicht gibt, wird niemand in Österreich ein Gaskraftwerk bauen, weil es sich nicht rentiert“, stellte Weinelt auf Anfrage der Redaktion klar.

Stadträtin Sima sieht in diesem Zusammenhang den Bund gefordert. Die Wiener KWK dienten letztlich der Versorgungssicherheit in ganz Österreich. Daher sei es nur recht, wenn dieser die Stadt bei der Finanzierung ihres Ersatzes unterstütze: „Wenn der Bund Gaskraftwerke will, muss er die Regeln für deren Bau schaffen.“ Sie habe sich in Verhandlungen mit den zuständigen Bundespolitikern in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht „den Mund fusslig geredet“.

Wind statt Gas

Weil dies bis dato vergeblich war, setzt die Wien Energie im Auftrag der Stadt nun einen Schritt in eine andere Richtung, berichtete Sima: Statt in neue Gaskraftwerke zu investieren, die sich unter den gegebenen Bedingungen nicht rechnen, erwirbt das Unternehmen den Ökostromerzeuger Imwind mit Hauptsitz in Wien. Den Kaufpreis nannte Weinelt auf Anfrage der Redaktion unter Hinweis auf Geheimhaltungspflichten nicht. Die Imwind besteht seit 1995. Sie hat etwa 100 Beschäftigte und ist in Deutschland mit einer Niederlassung in Mainz vertreten.

Zurzeit verfügt die Imwind über Windparks mit 180 MW sowie PV-Anlagen mit 50 MW. Die Wien Energie selbst betrieb laut einer bei der Pressekonferenz verteilten Aussendung im März des heurigen Jahres PV-Anlagen mit insgesamt 250 MW. Die Leistung ihrer Windparks will sie im Lauf des kommenden Jahres auf 520 MW verdoppeln. Gemeinsam mit der Imwind, die organisatorisch bestehen bleibt, verfügt sie über ein bis 2030 realisierbares „Leistungspotenzial“ von etwa 1.800 MW.

Gas-KWK-Betrieb bis 2040

Die bestehenden Gas-KWK der Wien Energie an den Standorten Simmering und Donaustadt können noch bis etwa 2040 betrieben werden, berichtete Weinelt der Redaktion: „Wir werden sie sicher nicht von heute auf morgen abdrehen.“ Das österreichische Netzreserve-Regime wiederum wurde, wie berichtet, von der EU-Kommission am 6. Oktober bis 2030 in modifizierter Form verlängert. „Also müssen bis 2030 die Bedingungen für den Bau neuer Gaskraftwerke geschaffen werden“, betonte Weinelt.

Möglicherweise werde die Wien Energie nicht ein einziges Großkraftwerk errichten, sondern mehrere Anlagen kleinerer Dimension, ergänzte Weinelt. Diese würde nicht im Dauerbetrieb gefahren, sondern zur kurzzeitigen Bereitstellung von Ausgleichs- und Regelenergie verwendet.

Stadtwerke Neustadt stemmen großes Solarprojekt

Großes Solarprojekt in Planung: Geschäftsführer Holger Mück. Quelle: Stadtwerke Neustadt

PHOTOVOLTAIK. Die Sonne soll Neustadt an der Weinstraße massiv dabei helfen, die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Ein 25-MW-Solarpark spielt dabei eine Rolle und hat nun eine große Hürde genommen.

Im Bundestrend liegt Neustadt an der Weinstraße nicht in den vorderen Regionen, was den Anteil regenerativer Energien im Stromsektor angeht. Während in Deutschland 2024 der Anteil an der Stromproduktion auf über 54 Prozent stieg, kamen die Ökoenergien in der rheinland-pfälzischen Kommune auf nur rund 16 Prozent.

Das soll sich nun ändern. Der Stadtrat hat am 4. November per einstimmigem Beschluss über den Bebauungsplan den Weg für das bis dato größte Erneuerbaren-Projekt der kreisfreien Stadt geebnet. Im Osten der Kommune soll auf 24 Hektar große Fläche ein 25-MW-Solarpark entstehen, den die örtlichen Stadtwerke als Bauherr und Betreiber umsetzen werden.

Die erwarteten 28 Millionen kWh Grünstrom pro Jahr sollen rechnerisch nicht nur 7.000 vierköpfige Haushalte versorgen können. Die Sonnenfarm „Benzenloch“ würde auch 20 Prozent des städtischen Strombedarfs decken und damit den Anteil erneuerbarer Erzeugung an der Stromproduktion auf einen Schlag mehr als verdoppeln. In Neustadt leben etwa 53.000 Menschen.

Kommune und Stadtwerke sprechen in den Ratsvorlagen von „einer der größten Freiflächen-Solaranlagen“ in der Weinbauregion, die einen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität spätestens im Jahr 2040 darstellen soll. Ein Zwischenziel bei diesem Vorhaben soll das Jahr 2030 markieren, dann will Neustadt zwei Drittel des Stromverbrauchs über Ökokraftwerke vor Ort abdecken.

Bevor die Stadtwerke in die konkreten Bauplanungen eintreten können, hat die Kommune noch eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger angesetzt. Sie findet am 12. November statt.

Vollzeit-Geschäftsführer bei Allgäuer Stadtwerk abberufen

Lindenbergs Stadtwerke leitet nun Klaus Moser (Mitte). Quelle: Stadtwerke Lindenberg

PERSONALIE. Synergien gehen manchmal auch auf Kosten von Posten. Im bayerischen Schwaben ist der Geschäftsführer eines Versorgers nun seinen Job los, da die Arbeit im Nebenamt zu stemmen ist.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Lindenberg GmbH hat den bisherigen Geschäftsführer des Versorgers von seinen Aufgaben entbunden. Die Abberufung von Markus Mischke erfolgte auf der Aufsichtsratssitzung am 30. Oktober, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Das Kontrollgremium ist demnach der Auffassung, dass künftig kein Vollzeit-Geschäftsführer mehr für die Leitung des kommunalen Unternehmens „benötigt“ werde. Entsprechend ist die Unternehmensführung fortan als Nebenamt deklariert, mit dieser Aufgabe ist seit dem 31. Oktober Klaus Moser (51) betraut.

Der neue Zuschnitt ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Großteil des operativen Betriebs entfallen sei, heißt es weiter. Die Stadtwerke haben keinen eigenen Stromvertrieb, sondern sind in diesem Bereich Anbieter von privaten Solarlösungen. Vorrangig sind sie Versorger für Gas und Wasser in der Stadt im Allgäu und haben das Gasnetz an die Thüga Energienetze GmbH verpachtet. Als kleines, kommunales Unternehmen stehe Lindenberg „unter hohem Effizienzdruck“.

Dass die Wahl auf Klaus Moser gefallen ist, ist daher folgerichtig. Er ist und bleibt in der Hauptsache Leiter für kaufmännische Betriebsführungen der Thüga Energienetze, die ihren Sitz in Bad Waldsee hat. An der Seite des neuen Geschäftsführers bleibt Robert Wagner als Prokurist und technischer Leiter der Stadtwerke Lindenberg.

Markus Mischke war seit Januar 2015 Geschäftsführer des Versorgers im Westallgäu. Auch er hat eine Vergangenheit bei der Thüga Energienetze. Laut dem Berufsnetzwerk Linkedin war er dort parallel zu seiner Aufgabe in Lindenberg gut drei Jahre lang weiter als Prokurist tätig.

Ob sein Ausscheiden in Lindenberg überraschend kam oder es bereits eine neue berufliche Perspektive für ihn gibt, wollte diese Redaktion bei den Beteiligten in Erfahrung bringen. Der Erste Bürgermeister Lindenbergs, Eric Ballerstedt (CSU), lehnte allerdings eine weitergehende Stellungnahme ab.

Murrhardts Versorger hat einen neuen Verantwortlichen

Geschäftsführer Markus Rau (r.) und Bürgermeister Armin Mößner. Quelle: SW Murrhardt

PERSONALIE. Ein Versorger im Schwäbisch-Fränkischen Wald steht unter neuer Leitung. Der bisherige Geschäftsführer wechselt im kommenden Jahr in den Ruhestand.

Die Stadtwerke Murrhardt haben einen neuen Geschäftsführer. Markus Rau hat am 1. November seine Aufgabe in der nordöstlich von Stuttgart gelegenen Kleinstadt im Rems-Murr-Kreis angetreten. Er ist der neue Chef für rund 20 Mitarbeitende.

Die Nachfolgeregelung war erforderlich, da der bisherige Leiter des Eigenbetriebs Ende März 2026 in den Ruhestand wechseln wird. Rainer Braulik ist seit dem Jahr 2002 in seiner Funktion als Erster Beigeordneter zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke.

Markus Rau ist Diplom-Ingenieur in Umwelt- und Versorgungstechnik und hat einen Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen. Er verfügt laut Mitteilung der Stadtwerke über lange Erfahrung in der Energiewirtschaft, so war er Betriebsleiter der Stadtwerke Waiblingen und zuletzt technischer Leiter der Stadtwerke Schorndorf, ebenfalls Versorger im Landkreis Rems-Murr.

Die Stadtwerke Murrhardt sind ein regionaler Energiedienstleister für Wasser, Erdgas und Wärme. Für die rund 15.000 Menschen der Stadt ist der kommunale Eigenbetrieb der Grundversorger für Trinkwasser, Erdgas und Wärme.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

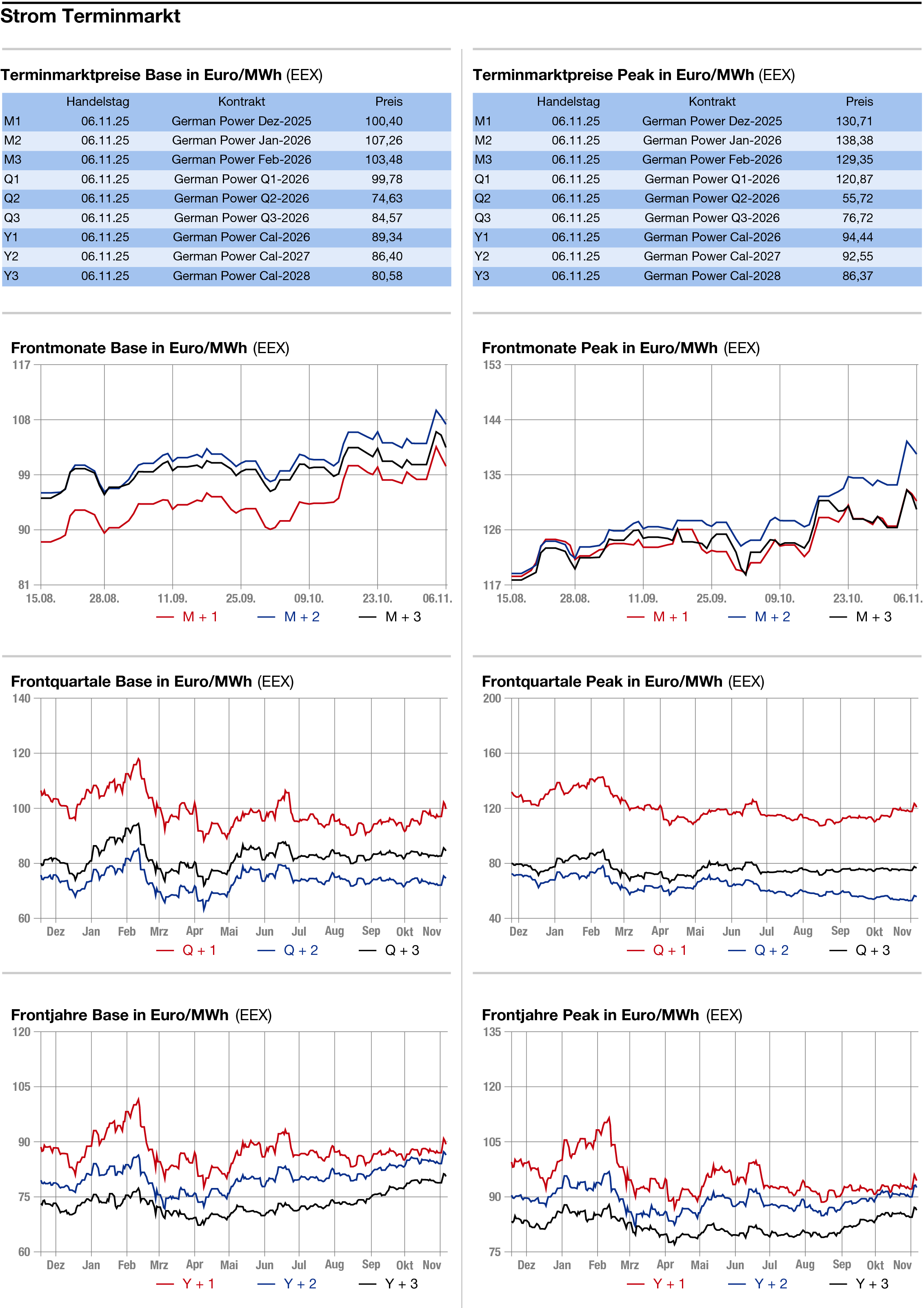

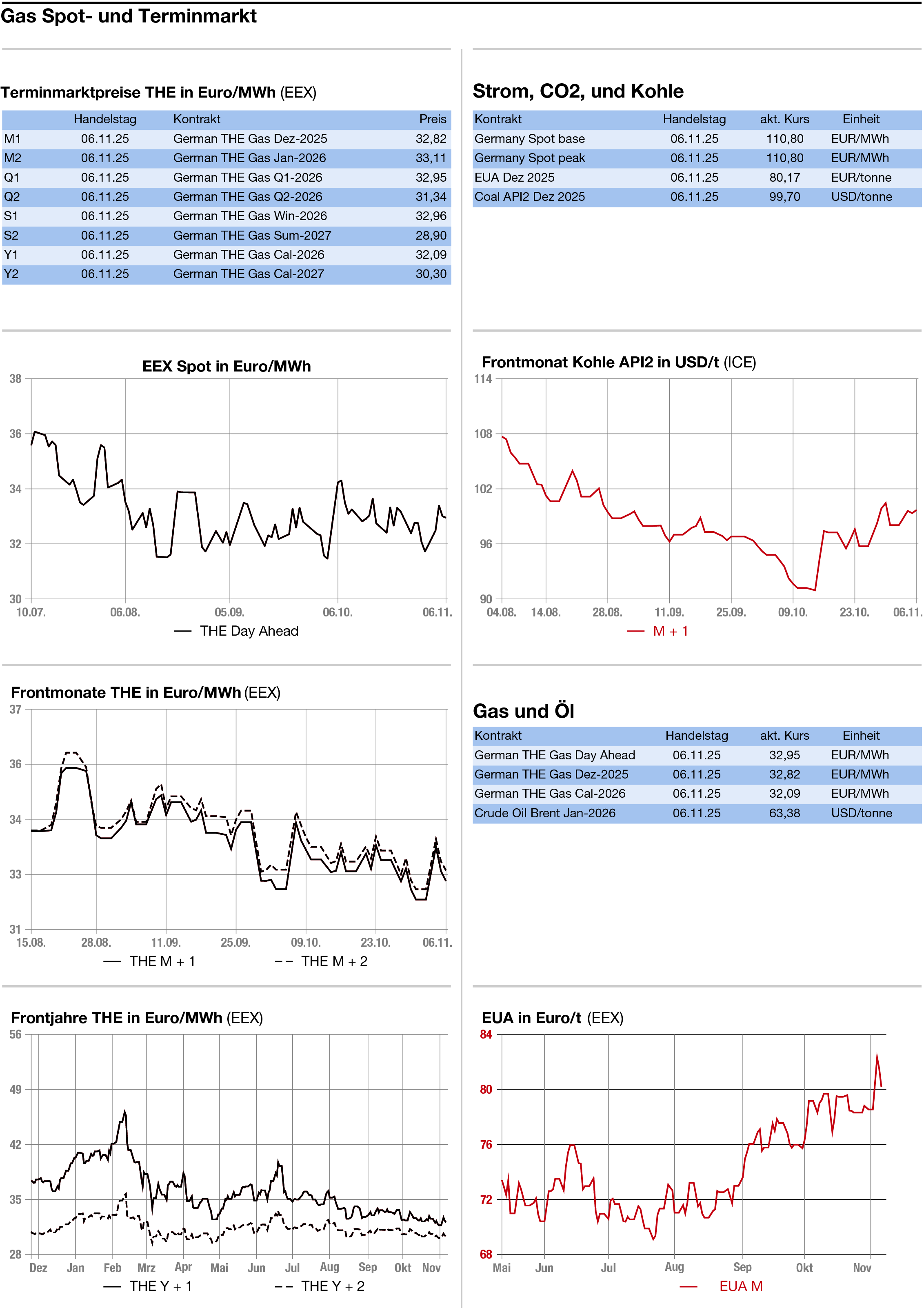

STROM

GAS

ETS2-Verschiebung drückt CO2-Preis

Quelle: E&M

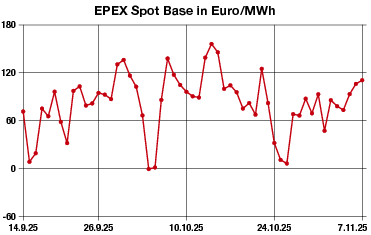

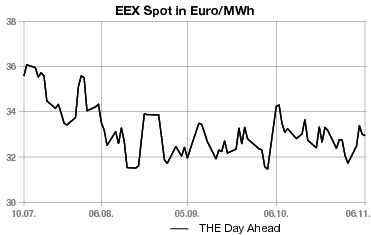

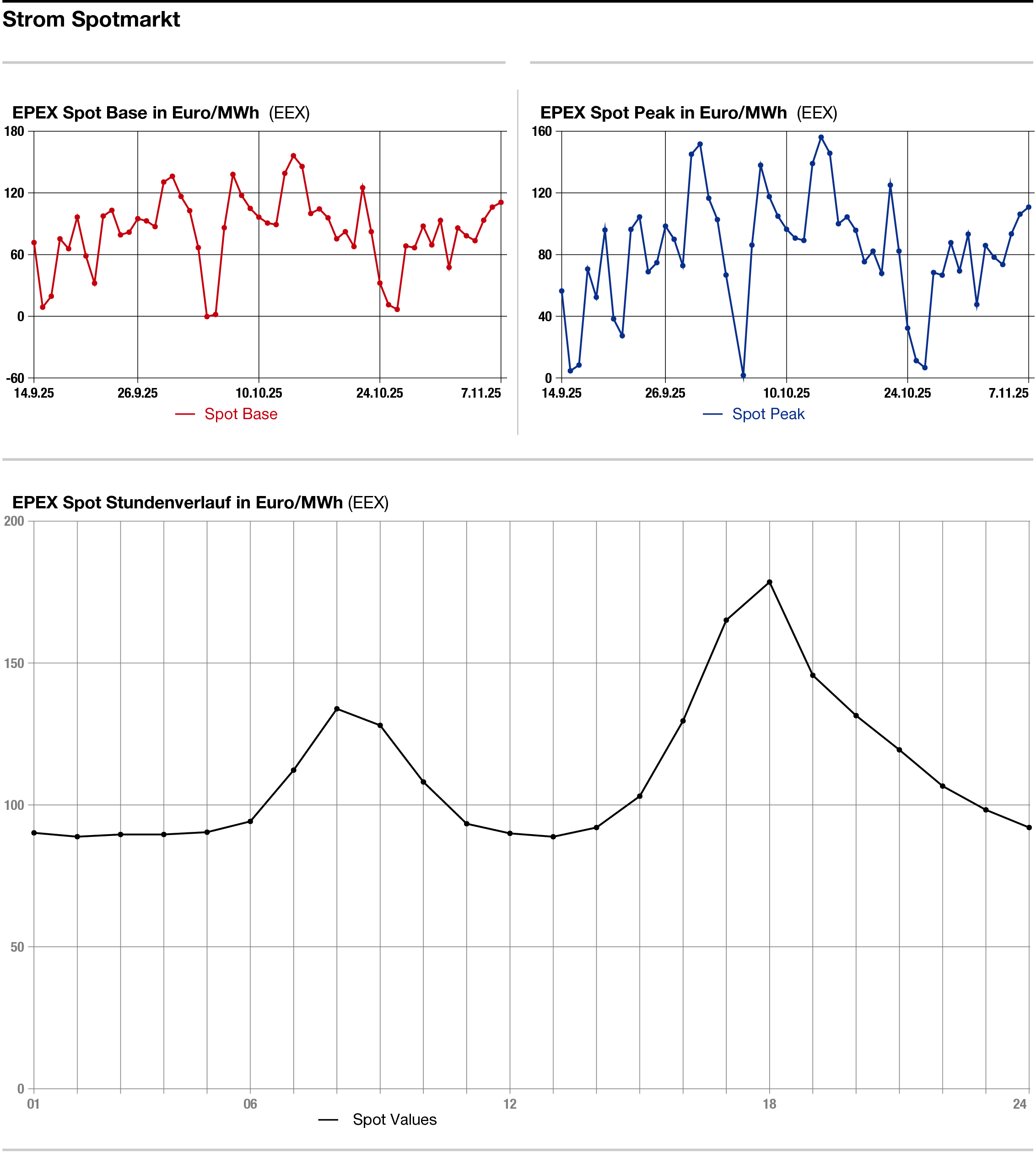

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Donnerstag präsentiert. Während der Day-ahead-Strom im Zuge geringerer Einspeisemengen etwas fester notierte, tendierten die Preise entlang der Kurve leicht schwächer. Die CO2-Zertifikate gaben weiter nach, belastet von Gewinnmitnahmen und der Verschiebung des ETS 2, auch wenn der mittelfristige Ausblick strukturell bullish bleibt. Am Gasmarkt überwogen ebenfalls gemischte Signale: hohe LNG-Zuflüsse und eine aktuell gute Versorgungslage wirkten dämpfend, während mögliche Temperaturrückgänge bei vergleichsweise niedrigen Speicherständen das Risiko plötzlicher Aufwärtsbewegungen erhöhen.

Strom: Überwiegend etwas schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead hingegen gewann 4,50 Euro auf 111,00 Euro je Megawattstunde im Base und 9,00 Euro auf 121,50 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse kostete der Day-ahead 110,80 Euro im Base und 121,16 Euro im Peak. Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Freitag noch einmal etwas unter dem Niveau vom Donnerstag liegen.

Für Samstag und Sonntag sehen die Meteorologen von Eurowind einen weiteren Rückgang, bevor die Einspeiseleistung ab Montag wieder kontinuierlich zunehmen dürfte. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,50 Euro auf 89,55 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag weitere Abgaben verzeichnet. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 1,01 Euro auf 80,48 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 21,05 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,24 Euro, das Tief bei 80,20 Euro.

Belastet wurden die Preise wie bereits am Mittwoch von der EU-Entscheidung, den Start des ETS 2 zu verschieben sowie von Gewinnmitnahmen. Der fundamentale Ausblick für den EUA-Markt bis 2026 bleibt den Analysten der ING zufolge aber bullish: Ab dem kommenden Jahr werde das verfügbare Angebot im Rahmen der Reform des EU-Emissionshandels deutlich sinken, was den Markt strukturell verknappt und das Aufwärtspotenzial verstärken dürfte.

Erdgas: Uneinheitlich haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,025 Euro auf 31,750 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,60 Euro auf 32,80 Euro nach oben. Die europäischen Gaspreise zeigen sich laut Analysten hin- und hergerissen zwischen bearishen und bullishen Argumenten. Belastend wirkten hohe LNG-Importmengen, die für eine gute Versorgungslage sorgen.

Auf der anderen Seite gebe es aber Befürchtungen, eine schwächere Windeinspeisung könne die Gasnachfrage anziehen lassen. Wie die Analysten der ING berichten, haben spekulative Fonds ihre Netto-Long-Positionen in der Vorwoche deutlich reduziert, während die Short-Seite weiter ausgebaut wurde.

Trotz dieser Positionierung bleibt das europäische Gasbilanzbild für den Winter anfällig, da die Füllstände der EU-Speicher weiterhin unter dem Fünfjahresmittel liegen. Die Analysten weisen darauf hin, dass das hohe Brutto-Short-Volumen bei unerwarteten Wetter- oder Angebotsereignissen ein Risiko für abrupte Preisbewegungen darstellt.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: