Flexperten-Geschäftsführer Uwe Welteke-Fabricius erklärt, die Branche habe „zu lange auf die beihilferechtliche Notifizierung des Biomassepakets warten müssen“. Erst am 1. Oktober sei die erste Ausschreibung erfolgt. Laut Flexperten entfaltet das aktuelle Biomassepaket zunächst positive Wirkungen: In den Jahren 2025 und 2026 sollen demnach insgesamt über 2.000 MW zusätzliche steuerbare Leistung entstehen. Damit werde ein starker Impuls für mehr Flexibilisierung gegeben, sodass die Anlagen Strom bedarfsgerecht statt durchgehend erzeugen. Allerdings laufen die Ausbaupfade ab 2027 deutlich aus: Für 2027 sind nur noch 326 MW vorgesehen, für 2028 lediglich 76 MW. Aus Sicht der Betreiber fehlt damit eine verlässliche Perspektive, besonders für Anlagen, die aktuell nach 20 Jahren aus der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) fallen.

Stilllegungen vermeiden

Derzeit arbeiten laut Flexperten rund 7.000 Biogasanlagen in Deutschland. Die Landwirtschaft erwirtschafte jährlich rund sechs Milliarden Euro ihres Jahresumsatzes von 50 Milliarden Euro über Biogas. Durch Flexibilisierung und zusätzliche Wärmenutzung könne dieser Anteil steigen, wenn die Anlagen einen Zeithorizont für eine Umrüstung bekommen.

Als problematisch gilt aus Sicht der Branche besonders die neue Systematik der Förderung. Das Biomassepaket begrenzt künftig die vergütungsfähigen Betriebsstunden im Jahr. Ziel ist es, Anreize zur bedarfsgerechten Stromerzeugung zu verstärken. Kritiker halten den Übergang jedoch für zu abrupt. Welteke-Fabricius meint, besonders Anlagen aus den Jahrgängen 2005 und 2006 könnten aufgrund notwendiger Umbauten vorübergehend nicht voll einspeisen, sodass ohne Übergangsfrist wirtschaftliche Verluste bis hin zur Stilllegung drohen.

Auch die Verlängerung der Anschlussförderung von zehn auf zwölf Jahre bewertet die Branche nur teilweise positiv. Zwar verbessere dies laut dem Hauptstadtbüro Bioenergie die Wirtschaftlichkeit leicht. Jedoch würden dadurch Neuanlagen im Vergleich attraktiver gefördert als Bestandsanlagen. Für die zweite Förderperiode sei daher mindestens ein Zeitraum von 15 Jahren notwendig, heißt es aus Betreiberkreisen.

Umschwenken auf Gas- und Wärmeproduktion behindert

Hinzu kommen Netzfragen. So verweigern laut Flexperten Verteilnetzbetreiber häufig die für eine flexible Fahrweise erforderlichen Anpassungen der Netzanschlüsse. Auch das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in Leipzig warnt. Experte Walter Stinner betont, die Kreditfähigkeit von Biogasanlagen müsse langfristig gesichert werden. Fossile Gaskraftwerke würden auch nicht für nur zwölf garantierte Betriebsjahre gebaut, für Biogas müsse daher eine Art Kapazitätsvergütung diskutiert werden. Außerdem seien Einnahmen aus dem Wärmeverkauf notwendig, um Investitionen abzusichern.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) plant laut veröffentlichtem Zeitplan eine Überarbeitung des EEG frühestens ab 2026, mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2027. Die Anpassung erfolge im Rahmen einer stärker system- und marktorientierten Förderung. Prognosen des Ministeriums gehen davon aus, dass die installierte Leistung der Biogasstromerzeugung bis 2037 auf 5.000 MW sinken könnte, wenn keine Gegenmaßnahmen erfolgen.

Die Flexperten fordert deshalb ein „Biomassepaket 2.0“. Kernpunkte sind nach Angaben des Netzwerks eine deutliche Erhöhung der Ausschreibungsvolumina zur Flexibilisierung auf mindestens 3.000 MW pro Jahr über sechs Jahre sowie abgesicherte Investitionsbedingungen auch für kleinere Betreiber. Ohne diese Schritte drohten Stilllegungen in größerem Umfang.

|

| Konstellationen zur Einbindung von Biomasse ins Energiesystem - Für Vollbild auf die Grafik klicken Quelle: Energethik Ingenieure |

Biomethan unter Druck

Auch der Biomethanmarkt gerät unter Druck. Laut Aussagen aus Branchenkreisen belasten unsichere Netzanschlussbedingungen, Diskussionen über Kostenbeteiligungen sowie Marktunruhen nach Insolvenzen von Anbietern das Vertrauen. Dadurch würden Projekte verzögert und Investitionen zurückgestellt.

Die Branche sieht Biogas weiterhin als wichtigen heimischen Baustein für die Versorgungssicherheit, insbesondere in Zeiten niedriger Einspeisung aus Wind und Sonne. Flexible Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen könnten lokal Wärme bereitstellen und gleichzeitig Strom erzeugen. Allerdings brauche es dafür stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die kommenden Monate dürften daher entscheidend für die Weichenstellung sein.

Die Umlage machte laut Regierungsangaben bei Haushalten rund 2,4 Prozent des Gaspreises aus, bei Großkunden aus der Industrie rund fünf Prozent. Zuletzt betrug sie 0,289 Cent pro kWh. Ein Vierpersonenhaushalt zahlte damit pro Jahr zwischen 30 und 60 Euro.

Zustimmung und Kritik

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die Entscheidung. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erklärte, Stadtwerke und kommunale Versorger würden die Entlastung vollständig an ihre Kundschaft weitergeben. Zugleich betonte der Verband, dass der Gaspreis aus mehreren variablen Bestandteilen bestehe. Daher führe der Wegfall der Umlage nicht zwingend zu sinkenden Endkundenpreisen.

Widerspruch kam von den Grünen und der AfD, die gegen die Reform stimmten. Die Linke enthielt sich. Vertreter der Grünen argumentierten, die frei werdenden Mittel sollten stärker in Wärmedämmung und den Ausbau von Wärmepumpen fließen. Fossiles Gas sei keine langfristige Option. Die Linke sprach sich stattdessen für die Senkung der Stromsteuer und die Einführung eines direkten Klimageldes aus.

CCS geregelt

Neben der Änderung bei der Gasspeicherumlage hat der Bundestag auch das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) reformiert. Die Novelle erlaubt künftig den industriellen Einsatz von Carbon Capture and Storage (CCS) und schafft eine Grundlage für den Ausbau entsprechender Infrastruktur. Eine Speicherung von CO2 soll vor allem unter dem Meer erfolgen. Die Bundesländer können aber entscheiden, ob sie die Speicherung auch an Land ermöglichen. Der Schutz von Grund- und Trinkwasserressourcen hat dabei Vorrang.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bewertet die Entscheidung als Voraussetzung dafür, energieintensive Industrien in Deutschland zu erhalten. Reiche sagte in der Bundestagsdebatte, die Bundesregierung wolle industrielle Prozesse mit geringeren Emissionen ermöglichen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sichern.

Auch der VKU sieht in CCS eine wichtige Ergänzung kommunaler Klimaschutzstrategien. Nach Angaben des Verbands ist die thermische Abfallbehandlung für die Entsorgungssicherheit notwendig. Treibhausgasneutralität sei dort jedoch nur über CO2-Abscheidung erreichbar. Bei biogenen Abfällen seien sogar negative Emissionen möglich, sagte Liebing.

CO2-Markt schaffen

Der Branchenverband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft (DGWW), bewertete das neue Rechtsumfeld als Schritt hin zu einer Molekülwende. Vorstandsmitglied Timm Kehler verwies darauf, dass nun Investitions- und Marktbedingungen folgen müssten, damit Anlagen und Pipelines entstehen könnten.

Auch der Fachverband im europäischen Maschinen- und Anlagenbau, VDMA Power Systems, unterstützte die Reform. Geschäftsführer Dennis Rendschmidt erklärte, eine verlässliche Infrastrukturplanung sei entscheidend, damit Unternehmen in Technologien zur CO2-Abscheidung investieren können. Die Ausgestaltung konkreter Projekte, Investitionsbedingungen und Fördermechanismen bleibe in den kommenden Monaten ein zentrales Thema für die Energie- und Industriepolitik, sagte er zugleich.

Die Teilnehmenden tauschten sich am 6. November darüber aus, wie sich Klimaschutzvorhaben so planen und finanzieren lassen, dass sie langfristig wirtschaftlich tragfähig sind. Das Treffen setzte dabei vor allem auf die Verbindung von Praxisbeispielen, Fachdiskussionen und kurzen Vorstellungsformaten für neue Ideen.

Best-Practice-Beispiele

Nach Angaben der Konferenzleitung standen sowohl betriebswirtschaftliche Fragen als auch technische Optionen für Investitionen im Mittelpunkt. Unternehmen, die bereits Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt haben, stellten ihre Vorgehensweisen und Erfahrungen vor. Diese sogenannten Best-Practice-Beispiele sollten zeigen, mit welchen finanzwirtschaftlichen Modellen Projekte umgesetzt werden können, die CO2-Emissionen verringern und gleichzeitig wettbewerbsfähige Kostenstrukturen sichern.

In Expertengesprächen diskutierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Industrie über aktuelle Rahmenbedingungen. Dabei ging es etwa um regulatorische Anforderungen, Förderinstrumente und die Rolle privater Kapitalgeber. Nach Darstellung mehrerer Teilnehmender sei die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungsprodukten in den vergangenen Jahren gestiegen. Gleichzeitig bestünde Unsicherheit darüber, welche Investitionsmodelle für verschiedene Unternehmensgrößen und Geschäftsmodelle geeignet sind.

Innovation Pitches

Ein weiteres Element des Programms waren kurze Präsentationen junger Unternehmen und Forschungsteams. Diese sogenannten „Innovation Pitches“ zeigten laut den Veranstaltern neue Lösungen für Energieeffizienz, emissionsarme Produktionsprozesse und digitale Steuerungssysteme. Die vorgestellten Ansätze reichten von neuen Verfahren zur Einsparung von Wärmeenergie bis zu digitalen Analysewerkzeugen, die den Energieeinsatz in Betrieben transparenter machen sollen. Ziel dieser Präsentationen war es, mögliche künftige Kooperationen und Investitionsprojekte anzubahnen.

Nach Einschätzung mehrerer Diskutierender besteht ein zunehmender Bedarf, Finanzierungsmodelle an die unterschiedlichen Ausgangslagen von Unternehmen anzupassen. Während große Industrieunternehmen meist über eigene Nachhaltigkeitsabteilungen verfügen, sind kleinere und mittlere Unternehmen stärker auf externe Beratung angewiesen. Vertreter kleinerer Energieversorger betonten, dass Projekte zur Dekarbonisierung ihrer Netze und Anlagen langfristige Planungssicherheit erfordern. Die Diskussionen zeigten, dass Finanzierungswege häufig von individuellen Faktoren wie Standort, verfügbarem Kapital und regionalen Infrastrukturbedingungen abhängen.

Politik soll Leitplanken setzen

Auch die Rolle der öffentlichen Hand war Teil der Gespräche. Laut Aussagen aus mehreren Verbänden erwarten Unternehmen klare Leitplanken, etwa zu Förderprogrammen oder steuerlichen Rahmenbedingungen. Einige Diskutierende verwiesen darauf, dass Förderinstrumente zwar Impulse setzen können, aber nicht alle Geschäftsmodelle abdecken. Entscheidend sei daher eine Kombination aus öffentlichen Mitteln und privaten Kapitalquellen.

Die Konferenz in Cottbus verdeutlichte insgesamt, dass sich Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit nach Einschätzung vieler Teilnehmender nicht ausschließen müssen. Voraussetzung sei jedoch, dass Investitionen sorgfältig geplant, technologische Optionen geprüft und geeignete Finanzierungsformen gefunden werden. Die vorgestellten Praxisbeispiele und Projektskizzen sollen nun in weiteren regionalen und überregionalen Fachgesprächen vertieft werden.

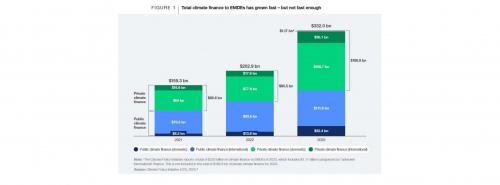

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Genf hat am 6. November einen Bericht zur Erschließung privater Klimafinanzierung in Schwellen- und Entwicklungsländern vorgestellt. Laut WEF benötigen diese Staaten bis 2030 jährlich rund 2,4 Billionen US-Dollar, um klimabezogene Investitionen umzusetzen. Etwa eine Billion US-Dollar davon sollen überwiegend aus privaten internationalen Quellen stammen.

Der Bericht mit dem Titel „From Risk to Reward: Unlocking Private Capital for Climate and Growth“ beschreibt praktikable Handlungsschritte für Regierungen, Entwicklungsbanken sowie institutionelle und private Investoren. Hintergrund der Analyse ist die erhebliche Lücke zwischen Finanzbedarf und tatsächlichen Geldströmen.

Nach Zahlen des WEF erhielten Schwellen- und Entwicklungsländer im Jahr 2023 rund 332 Milliarden US-Dollar für klimabezogene Projekte. Die internationale Privatfinanzierung lag bei 36 Milliarden US-Dollar. Vor dem Hintergrund wachsender Klimarisiken und steigender Kapitalkosten verweist der Bericht auf die Notwendigkeit, aus politischen Zielen finanzierbare und investierbare Projekte zu entwickeln.

Investitionen in sechs Feldern

Die Studie identifiziert sechs zentrale Bereiche, in denen unterschiedliche Akteursgruppen aktiv werden sollen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau investierbarer Projektpipelines. Regierungen und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen sollen demnach verstärkt öffentlich-private Allianzen bilden, Innovationsfonds unterstützen und Nachfragebündelung fördern, um Vorhaben für Investoren kalkulierbarer zu machen.

Zudem sollen Programme zur Begleitung von Projekten in frühen Entwicklungsphasen entstehen, um die Bankfähigkeit zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Verfügbarkeit verlässlicher Daten. Laut dem WEF erschweren fehlende Marktinformationen in vielen Ländern eine fundierte Risikoanalyse privater Investoren. Nationale digitale Plattformen zur Erfassung von Energiedaten, Kapitalströmen, Infrastrukturstatus und regulatorischen Entwicklungen könnten dem Bericht zufolge dazu beitragen, Wahrnehmungs- und Prüfungsrisiken zu reduzieren.

Darüber hinaus hebt der Bericht Maßnahmen zur Mobilisierung lokalen Kapitals hervor. Durch Kreditgarantien, Lokalwährungsinstrumente und Förderprogramme zur Reduzierung von Wechselkursrisiken sollen Investitionen vor Ort erleichtert werden. Die Vereinfachung der Risikoteilung ist ein weiterer Baustein. Standardisierte Strukturen für Mischfinanzierungen sowie Klimarisikoversicherungen gelten aus Sicht des WEF als Hebel, um höhere private Beteiligungen anzustoßen.

|

| Entwicklung der Investitionen in entstehende Märkte und sich entwickelnde Wirtschaften (EMDE) in Milliarden Dollar. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken. Quelle: WEF |

Politische Planungssicherheit schaffen

Ein zentrales Element bleibt die politische und regulatorische Planungssicherheit. Regierungen sollen nationale Klimaziele in konkrete Investitionsprogramme überführen, die verlässlich und über Wahlperioden hinaus gültig sind. Klare Fahrpläne und transparente Ausschreibungsverfahren sollen Vertrauen schaffen und die Planbarkeit erhöhen. Ergänzend regt das WEF den Ausbau von Eigenkapitalinstrumenten an, um langfristige und skalierbare Projekte zu ermöglichen. Plattformmodelle und katalytisches Eigenkapital könnten dabei helfen, institutionelle Investoren einzubinden.

Laia Barbara, Leiterin der Klimastrategie beim Weltwirtschaftsforum, betont laut Veröffentlichung die Bedeutung koordinierter Anstrengungen. Klimafinanzierung in Entwicklungsländern sei nicht allein ein Umweltanliegen, sondern eine finanzielle Strukturfrage, die Kreditbewertungen, Investitionsverhalten und Wachstumschancen beeinflusse. Öffentliche und private Akteure müssten ihre Maßnahmen stärker aufeinander abstimmen und gezielt dort einsetzen, wo der größte Hebel wirke.

Der Bericht versteht sich als Leitfaden für politische Entscheidungsträger, Entwicklungsbanken, Investoren und Marktteilnehmende. Er plädiert für einen systemischen Ansatz, der politische Signale, Risikoteilungsinstrumente und lokale Partnerschaften verbindet. Ziel ist es, das Vertrauen privater Investoren zu stärken und Kapitalströme in Regionen zu lenken, in denen sowohl Wachstums- als auch Emissionsminderungspotenziale bestehen.

Der Bericht „From Risk to Reward“ des WEF steht in englischer Sprache als PDF zum Download bereit.

Zu den neuen Mitgliedern zählen unter anderen die Axpo Solar Deutschland GmbH und die Terra One Climate Solutions GmbH aus Berlin, die Deutsche Regas GmbH & Co. KGaA aus Lubmin, die Getec Green Energy GmbH aus Magdeburg, die Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH, die Stadtwerke Nagold sowie das dänische Energiehandelsunternehmen In Commodities A/S.

„Die Bandbreite der Unternehmen – von regionalen Energie- und Wasserversorgern bis hin zu international tätigen Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft – zeigt, wie vernetzt und innovationsorientiert unsere Branche inzwischen arbeitet“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Mit über 2.000 Mitgliedsunternehmen vertritt der BDEW die gesamte Wertschöpfungskette der Energie- und Wasserwirtschaft – von Erzeugung, Netzbetrieb und Handel bis hin zur Trinkwasser- und Abwasserwirtschaft, heißt es weiter. Die Mitgliedsunternehmen sichern rund 90 Prozent des Strommarkts, über 60 Prozent des Wärmeabsatzes, mehr als 90 Prozent des Erdgasmarkts sowie 95 Prozent der Energienetze in Deutschland.

Wie sich der Ausfall finanziell auswirkt, ist laut dem Verbund noch zu erheben. Zur Frage der Redaktion, inwieweit Versicherungen gegen die Schäden bestehen und ob die Reparaturkosten für Limberg III durch Garantien gedeckt sind, teilte der Konzern mit, dass grundsätzlich Absicherungen gegen derartige Vorkommnisse bestünden. Die Details in den nun aufgetretenen Fällen müssten noch geklärt werden.

Mit Limberg III stieg die Turbinenleistung der Kraftwerksgruppe Kaprun um 53 Prozent auf 1.382 MW, die Pumpleistung erhöhte sich um 75 Prozent auf 1.120 MW. Insgesamt verfügt der Verbund über Pumpspeicherkraftwerke mit 2.600 MW Turbinen- sowie 2.300 MW Pumpleistung. Seinen Angaben zufolge beliefen sich die Kosten für Limberg III auf 572 Millionen Euro.

Geplant ist der weitere Ausbau von Kaprun. Dieser umfasst insbesondere eine neue Hauptstufe mit der Bezeichnung „Schaufelberg“, deren Leistung der Verbund mit 480 MW beziffert. Sie soll um das Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen. Die Investitionen schätzt der Konzern auf etwa 600 Millionen Euro.

Der Gastarif verringert sich dem Vernehmen nach für Bestandskunden um 13 Prozent. Damit liegt er etwa 1,74 Cent unter dem Vorjahresniveau, so das Unternehmen. Den neuen Arbeitspreis für Neukunden im Stadtgebiet beziffern die Stadtwerke Stuttgart auf 8,98 Cent/kWh.

Für Biogas im Tarif für 10 Prozent Biogasbeimischung berechnen die Stadtwerke künftig einen Arbeitspreis von 10,98 Cent/kWh. Die Ersparnis bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh geben die Stadtwerke mit 195 Euro an, 1.814 Euro soll die Jahresrechnung dann betragen.

8 Prozent weniger in München

Die Stadtwerke München (SWM) passen zum Jahreswechsel die Erdgaspreise an. Der kommunale Konzern verweist zum einen auf die steigenden Netznutzungsentgelte und Kosten für Emissionszertifikate. Zum anderen haben sich die Beschaffungskosten und die Bilanzierungsumlage reduziert. Hinzu kommt, dass die Gasspeicherumlage im kommenden Jahr wegfällt. „Daher können die SWM den Arbeitspreis deutlich senken, während sie den Grundpreis anheben müssen. In Summe werden die meisten Erdgaskundinnen und -kunden von einer Senkung ihrer Energiekosten profitieren“, teilt das Unternehmen mit.

Ein Münchner Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 15.000 kWh zahlt nach Rechnung der SWM ab Januar etwa 153 Euro pro Jahr weniger – etwa 1.764 Euro statt 1.917 Euro. Das entspricht einer Senkung von 8 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis.

Der neue Arbeitspreis in der Grundversorgung im Kleinverbrauchstarif (bis 7.500 kWh) beträgt 9,86 Cent/kWh netto (bisher: 10,97 Cent/kWh), der neue Grundpreis 125,66 Euro netto pro Jahr (bisher: 88,90 Euro). Im Vollversorgungstarif (bis 103.000 kWh) sind es 9,46 Cent/kWh (bisher: 10,57 Cent/kWh) und 155,66 Euro pro Jahr (bisher: 118,90 Euro). Im Leistungsgrundpreistarif (mehr als 103.000 kWh) berechnen die Stadtwerke künftig 8,74 Cent/kWh (bisher: 9,85 Cent/kWh) und 147,26 Euro pro Jahr (bisher: 110,50 Euro pro Jahr).

Für Vertragskunden im Bestand beträgt der neue Arbeitspreis im Tarif „Kompakt“ 9,31 Cent/kWh netto. Der Grundpreis beträgt 116,02 Euro pro Jahr. Im Tarif „Basis“ kostet die Kilowattstunde nächstes Jahr 8,91 Cent/kWh, der Grundpreis beträgt 146,02 Euro pro Jahr.

Mindestens 3 Cent/kWh weniger für Strom in Dresden

In Dresden verringern sich die Strompreise. Wie der Regionalversorger Sachsenenergie mitteilt, sinkt der Arbeitspreis im Grundversorgungsgebiet für Haushaltskunden ohne laufende Preisbindung um 4,24 Cent/kWh. Der monatliche Grundpreis steigt um bis zu 1,94 Euro. Für einen Haushalt in der Grundversorgung in Ostsachsen mit einem Jahresverbrauch von 2.700 kWh bedeutet das unter dem Strich eine Ersparnis von 91 Euro, so das kommunale Unternehmen. Die Absenkung variiere je nach Stromtarif und liege für die überwiegende Zahl der Kunden und Kundinnen bei mindestens 3 Cent/kWh.

Erdgas soll nach dem Wegfall der Gasspeicherumlage um 0,34 Cent je verbrauchter Kilowattstunde günstiger werden. „Alle anderen zum Jahresbeginn 2026 neu berechneten Kostenbestandteile gleichen sich aus und haben keinerlei Auswirkungen auf den Endkundenpreis“, schreibt Sachsenenergie.

Anträge sollen ab Anfang Dezember bis Ende 2028 gestellt werden können. Eine Verlängerung des Programms bis 2030 sei möglich, heißt es. Die Laufzeit einzelner Darlehen beträgt bis zu 30 Jahre. Pro Unternehmen sind die verbürgten Kredite auf 100 Millionen Euro gedeckelt. Antragsberechtigt sind laut Ministerium kommunale Energieversorger und Stadtwerke mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in Hessen.

Bereitgestellt wird das Nachrangkapital von der „WIBank“, der Förderbank des Landes Hessen. Das Land sichert die Darlehen über eine 100-prozentige Bürgschaft ab. Das Geld stärkt die Eigenkapitalbasis; Nachrangkapital wird wirtschaftlich wie Eigenkapital behandelt, es steht im Rang hinter anderen Kreditverbindlichkeiten.

Vorhaben können „haushaltsschonend“ umgesetzt werden

„Damit Bürgerinnen und Bürger neue Energie aus Wasserstoff, Geothermie oder Fernwärme bekommen, müssen Netze modernisiert und neue gebaut werden“, wird Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) zitiert. „Mit dem neuen Landesprogramm geben wir den Stadtwerken die finanzielle Stärke, die sie brauchen, um in Infrastruktur und neue Technologien zu investieren.“ Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) betont: „Mit dem Nachrangkapital des Energie Fonds können nun mehrjährige Vorhaben sehr effizient, maximal wirksam, aber vor allem haushaltsschonend zum Einsatz gebracht werden.“

In der kommunalen Energiewirtschaft rennt die Politik offene Türen ein. „Mit massiven Investitionen hält unsere ESWE-Gruppe die Energienetze in der hessischen Landeshauptstadt auf modernstem Stand. Beim Infrastrukturausbau ist uns dabei wichtig, schon jetzt potenzielle zukünftige Energieträger zu berücksichtigen. Das Nachrangdarlehen ermöglicht es uns, Technologie, Ökologie und Ökonomie bei unseren Planungen in Einklang zu bringen“, sagt Jörg Höhler, Vorstandsvorsitzender des kommunalen Unternehmens, über das neue Programm.

Die USA scheinen daran großes Interesse zu haben: Neben Vertretern von mehr als 20 europäischen Staaten nahmen auch US-Energieminister Chris Wright und US-Innenminister Doug Burgum an der P-Tec teil. „Wir alle begreifen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass Russland irgendetwas liefert“, sagte Wright und betonte Griechenlands Rolle in der neuen, sich entwickelnden Energielandschaft.

„Das Verbot von russischem Erdgas ist eine Gelegenheit, die Energiestrategie Südosteuropas neu zu gestalten“, sagte Mitsotakis. Europa sei bekanntlich ein großer Energieimporteur und werde Erdgas noch für viele Jahre brauchen. Die bereits unterzeichneten sowie geplanten Abkommen der Konferenz zeigten nun, dass diese Zusammenarbeit Substanz habe. Sie basiere nicht nur auf Handel, sondern auch auf gemeinsamen geopolitischen Zielen.

Kritik an der Rolle der Türkei

Griechenland wolle eine Energieinfrastruktur ohne geopolitische Spannungen gewährleisten, sagte Mitsotakis. Das erfordere jedoch auch die vollständige Durchsetzung des Banns von russischem Gas. Bisher kommt der größte Teil des Pipelinegases von Russland von der Türkei aus in Südosteuropa an. Mitsotakis appellierte mit Blick auf diese Rolle Ankaras beim Gasimport sowohl an die beiden US-Minister als auch die europäischen Partner. „Wir können russisches Gas nicht quasi durch die Hintertür, nämlich über die Türkei, importieren. Dann sind all unsere Maßnahmen umsonst.“

Für die Länder in Südosteuropa spiele stattdessen der „vertikale Korridor“ eine zentrale Rolle. Das weitmaschige Pipelinenetz verbindet Griechenland mit Bulgarien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Moldau und der Ukraine. Schon längst erreicht Flüssiggas dabei in großen Mengen griechische Häfen und wird von dort aus weiterverteilt. Künftig soll laut Mitsotakis über diesen Weg noch mehr Gas aus nicht-russischen Quellen von Griechenland nach Norden fließen. Erdgaslieferungen aus den USA würden dabei die Hauptrolle spielen, sagte der griechische Regierungschef.

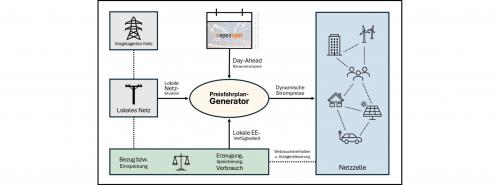

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderte Projekt arbeitet an einem Preissystem, das die Auslastung regionaler Stromverteilnetze abbildet. Prognosen, Netzsteuerungen und Preissignale laufen hierzu in einer digitalen Plattform zusammen. Eine offene Middleware mit standardisierten Schnittstellen soll es Stadtwerken und Energieversorgern ermöglichen, diese Preissignale einzubinden.

Das Herzstück von „DynaNet“ ist ein „FlexPreis“. Er kombiniert Börsenstrompreis, Netzentgelt und Netzauslastung zu einem variablen Tarif. Das System reagiert auf lokale Engpässe und gibt den Nutzern ein Preissignal, wann Stromverbrauch das Netz entlastet. So entsteht ein Anreiz, Energie flexibler und effizienter einzusetzen.

|

| Schema zum Zusammenspiel von Prognosen, Netzsteuerungen und Preissignale (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: AWSi |

Kim Jost erklärt: „Mit Dynanet machen wir flexible Stromtarife alltagstauglich – ohne technische Komplexität für die Endkunden, aber mit großer Wirkung fürs Energiesystem.“ Laut der Leiterin des Projektes am August-Wilhelm-Scheer-Institut prüfe man gemeinsam mit den Stadtwerken, wie sich das Modell in der Praxis umsetzen lässt und wie Verbraucher auf variable Preise reagieren.

Praxispartner und technologische Basis

Das AWSi arbeitet im Projekt mit mehreren Partnern zusammen, darunter die Hochschule Weserbergland und das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE). Die Stadtwerke Saarlouis stellen das reale Verteilnetz für den Feldversuch bereit und integrieren die neue Preislogik in ihre IT-Systeme. Der Test soll zeigen, ob das Modell technisch funktioniert, wirtschaftlich tragfähig ist und Akzeptanz bei Endkunden findet.

Technologisch basiert Dynanet auf digitalen Zwillingen, die Netzzustand, Lastflüsse und Einspeisung simulieren. Prognosemodelle für Photovoltaik- und Windstrom liefern Echtzeitdaten, um Preissignale passgenau an die aktuelle Netzsituation anzupassen.

Die Laufzeit des Projektes endet Ende Juli 2028. Das Institut will mit Dynanet ein marktfähiges Entgeltsystem entwickeln, das Netzstabilität, Wirtschaftlichkeit und regulatorische Anforderungen zusammenbringt. Besonders Stadtwerke sollen davon profitieren, da sie damit ihre Netze effizienter betreiben und Investitionen gezielter planen können.

Das Rechenzentrum namens „Green Rocks“ errichten KMW und der norwegische Datacenter-Betreiber Green Mountain. Die Innio-Technologie soll als Backup fungieren. Die Partnerschaft mit Innio sei darauf ausgelegt, „den Betrieb unseres Rechenzentrums auch im Falle eines Blackouts zu unterstützen“, wird KMW-Vorstand Oliver Malerius in einer Mitteilung zitiert.

Die Inbetriebnahme des Kraftwerks soll nach Unternehmensangaben bis Ende 2027 erfolgen. Mit den modularen Energiesystemen sichere man die Stromversorgung für kritische Infrastruktur sowie Datacenter und ermögliche so eine dynamische KI-Entwicklung, erklärt Thomas Seeber, Managing Director bei Innio. Die Aggregate verursachen bis zu 95 Prozent weniger Stickoxid-Emissionen als konventionelle Dieselgeneratoren und seien wasserstofffähig.

Es entstehe „eine Tonne Mikroplastik-Abrieb pro Windrad“, verbreitete die Fraktion Anfang November unter anderem auf X, Facebook und Instagram. Der Abrieb belaufe sich auf rund 40 Kilogramm pro Anlage und Jahr. Offenbar wird also eine Laufzeit von 25 Jahren angenommen. Neuesten wissenschaftlichen Studien zufolge ist der Abrieb jedoch um ein Vielfaches geringer.

Fakten zum Windabrieb

Es stimmt, dass es an Windkraftanlagen zur Erosion an den Rotorblättern kommen kann, vor allem an deren Vorderkanten. Diese Flächen sind Regen, Hagel und Schnee ausgesetzt. Bei Geschwindigkeiten an den Rotorspitzen von bis zu 360 Kilometern pro Stunde wirken Tropfen wie Schmirgelpartikel.

Dadurch wird Material abgetragen, es entsteht Mikroplastik-Abrieb. Auch wenn diese Partikelemissionen nur sehr gering sind, können sie langfristig die Effizienz der Anlagen beeinträchtigen.

Was neueste technische Studien wirklich zum Abrieb sagen

Eine Studie der Technischen Universität Dänemark aus dem Jahr 2024 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Materialverlust von 30 bis 540 Gramm pro Rotorblatt aus. Die meisten Anlagen haben drei Rotorblätter.

- Onshore-Anlagen an Land: 8 bis 50 Gramm pro Blatt und Jahr

- Offshore-Anlagen auf dem Meer: 80 bis 1.000 Gramm pro Blatt und Jahr

Eine niederländische Studie von 2024 schätzt die Emissionen moderner Offshore-Anlagen auf etwa 240 Gramm Mikroplastik pro Anlage und Jahr. Das entspricht 6,0 Kilogramm (0,006 Tonnen) über 25 Jahre.

Auch der Bundesverband Windenergie (BWE) nimmt zu diesem Thema Stellung. In einem Positionspapier vom August 2024 gibt er einen jährlichen Materialverlust von etwa 2,74 Kilogramm pro Windenergieanlage an − ein Mittelwert aus den Schätzungen der beiden Unternehmen Key Wind Energy (3,38 Kilogramm) und Deutsche Windtechnik (2,1 Kilogramm). Dieser Mittelwert ergibt bei einer Laufzeit von 25 Jahren gut 68,5 Kilogramm (0,069 Tonnen).

Unmengen mehr Abrieb bei Reifen

Geht man also von einem jährlichen Materialverlust pro Windkraftanlage von drei Kilogramm aus, so wären das hochgerechnet auf alle 28.766 Anlangen in Deutschland (Stand: 2024) eine Gesamtmenge von 86,3 Tonnen pro Jahr.

Zum Vergleich: Die jährliche Menge an Reifenabrieb in Deutschland wird vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik auf bis zu 100.000 Tonnen geschätzt. Andere Studien nennen noch viel höhere Werte.

AfD-Quelle ist ältere Angabe mit Unsicherheiten

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat beim energie- und wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD im NRW-Landtag, Christian Loose, nachgefragt, auf welche Quelle sich seine Fraktion bei der Angabe von „eine[r] Tonne Mikroplastik-Abrieb pro Windrad“ bezieht.

Loose verweist auf eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags von 2020. Diese bezog sich damals auf das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (Fraunhofer-Iwes). Demnach könnten es in einer „Worst Case“-Rechnung 45 Kilogramm Abrieb pro Windrad und Jahr sein. Doch es gibt eine wichtige Einschränkung: Dieser Wert geht schon vor fünf Jahren von äußerst extremen Annahmen aus, was auch die Autoren damals schreiben: Ihnen zufolge liegt der tatsächliche Abrieb „mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich darunter“.

Die dpa hat auch bei Fraunhofer-Iwes nachgefragt. Deren Pressesprecherin verweist aktuell auf die Angaben im BWE-Positionspapier vom August 2024.

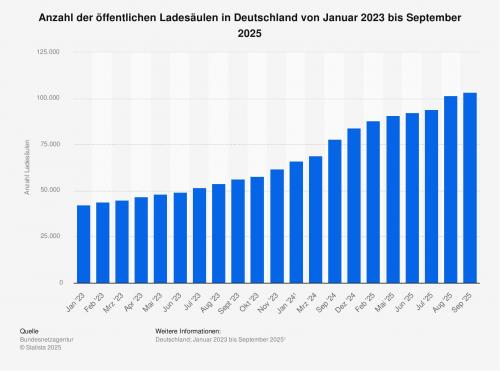

Die Anzahl der Ladesäulen in Deutschland steigt weiter an. So gab es zum 1. September dieses Jahres nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 103.300 öffentlichen Ladestationen für Elektroautos. Dies ist mehr als je zuvor. Die Anzahl der Ladepunkte lag bei etwa 177.400. Der größte Betreiber öffentlicher Ladesäulen in Deutschland war „EnBW mobility+“.

Die Anlage werde als Teil der sogenannten „Gigawatt Factory“ der Leag Clean Power errichtet, die Wind- und Solarstromanlagen mit flexiblen Kraftwerken und großtechnischen Speichern verknüpft. Das System basiert auf der Smartstack-Technologie von Fluence.

Die Partner haben vertraglich die Lieferung der Batteriesysteme mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen, die Systemintegration der elektrotechnischen Anlagen und die Errichtung des Speichers vereinbart. Dafür ist ein rund zehn Hektar großes Areal südöstlich des Kraftwerks Jänschwalde vorgesehen. Die Lieferung der Schaltanlage zum Anschluss an das 380 kV Netz wird Siemens Energy übernehmen.

Leag-Chef Adi Roesch erklärte, mit dem Projekt werde ein weiterer Schritt beim Ausbau der Gigawatt Factory vollzogen, während Fluence-CEO Julian Nebreda von einem „Meilenstein für die Energiezukunft Deutschlands und Europas“ sprach.

Thomas Brandenburg hob die Dimension des Projekts hervor. „Die technische Auslegung als Vier-Stunden-Speicher unterstützt den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in der Gigawatt Factory, hilft bei der Netzstabilisierung und ermöglicht durch geringere spezifische Investitionskosten eine optimale Auslastung des bestehenden Netzanschlusses“, so der Geschäftsführer der Leag Clean Power GmbH.

Mit dem Projekt „Giga Battery Jänschwalde 1000“ wollen die Leag und Fluence nach eigener Aussage zeigen, dass Energiespeicher eine zentrale Rolle für die Versorgungssicherheit und die Umsetzung der Energiewende übernehmen können.

Die Leag ist nicht der einzige Auftraggeber von Fluence in Deutschland. Der Speicherhersteller hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Aufträgen über den Bau von Großbatterien erhalten, etwa von Tennet für die Errichtung von zwei Netzboostern mit insgesamt 200 MW, von Transnet BW für eine Anlage mit 250 MW, von Lichtblick über 100 MW und vom österreichischen Energiekonzern Verbund über zwei Speicher in Rheinland-Pfalz und in Thüringen mit zusammen 92 MW.

Mit den neuen Projekten betreibt der Energieversorger inzwischen 17 Windparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 230 MW. Ziel ist es, die eigene Erzeugung aus erneuerbaren Energien langfristig auf 2.000 MW zu erhöhen. Entwickelt wurden die beiden Anlagen von der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Juwi, die auf Planung und Bau von Wind- und Solarparks spezialisiert ist.

Der Windpark „Förderstedt“ wurde nach gut einem Jahr Bauzeit im September 2025 in Betrieb genommen. Dort stehen vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V162 mit einer Gesamtleistung von 24 MW. Nach Unternehmensangaben erzeugen sie jährlich rund 21 Millionen kWh Strom. Rein rechnerisch entspricht dies dem Strombedarf von 21.000 Haushalten.

Ebenfalls im September 2025 nahm MVV Energie den 520 Kilometer entfernten Windpark „Niederkirchen 2“ in Betrieb. Das Projekt liegt im Landkreis Kaiserslautern und umfasst zwei Anlagen des Typs Nordex N163 mit einer Gesamtleistung von 14 MW. Diese produzieren laut dem Unternehmen rund 12 Millionen kWh Strom pro Jahr, ausreichend für etwa 12.000 Haushalte. Beide Standorte wurden vollständig in das Erzeugungsportfolio von MVV Energie integriert.

Modernisierungen und Erweiterungen in 2026

MVV Energie plant 2026 bestehende Anlagen zu modernisieren und zu erweitern. Im rheinland-pfälzischen Minfeld sollen vier ältere Windräder aus dem Jahr 2004 durch zwei neue Vestas V162 ersetzt werden. Mit einer installierten Leistung von 6 MW je Anlage verdoppelt sich die bisherige Gesamtkapazität auf 12 MW. Künftig kann der Windpark damit jährlich rund 11 Millionen kWh Strom bereitstellen.

Ein weiteres Projekt entsteht im nordrhein-westfälischen Wilnsdorf, wo vier Vestas V150 mit zusammen 24 MW errichtet werden sollen. Diese sollen nach Angaben von MVV Energie jährlich etwa 20 Millionen kWh Strom erzeugen.

Neben dem Ausbau legt MVV Energie Wert auf die Integration erneuerbarer Energiequellen in das Stromnetz. Der Windpark Siegfriedeiche und Buhlenberg in Hessen wurde als erster deutscher Onshore-Windpark für die Bereitstellung von Sekundärregelleistung präqualifiziert und nimmt seit Juli dieses Jahres am Regelreservemarkt teil.

Shell setzt beim Ausbau seines öffentlichen Ladeangebots auf verkehrsgünstige Standorte, insbesondere an Shell-Tankstellen, aber auch an Einzelhandelsstandorten wie Rewe, Penny oder KFC sowie bei Fachmarktzentren des Betreibers Redevco. Ziel sei es, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, „das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind“. Dafür bietet der neue Ladehub in Rheda-Wiedenbrück einen Shell-Shop mit Cafe, Waschstraße, Toiletten und eine Amazon-Paketstation.

Parallel investiert Shell in den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes. Neben den Schnellladepunkten an Tankstellen kommen rund 1.000 zusätzliche AC-Ladepunkte der Tochtergesellschaft Ubitricity hinzu. Die strategische Ausrichtung liege, so betont Tankstellenchef Glattes, auf dem öffentlichen Laden, da sich das Ladeverhalten zunehmend vom privaten in den öffentlichen Raum verlagere.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

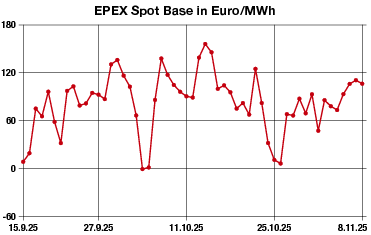

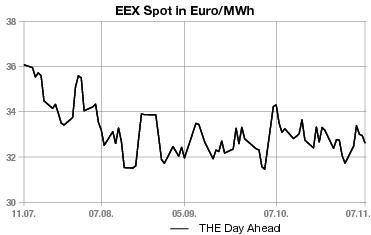

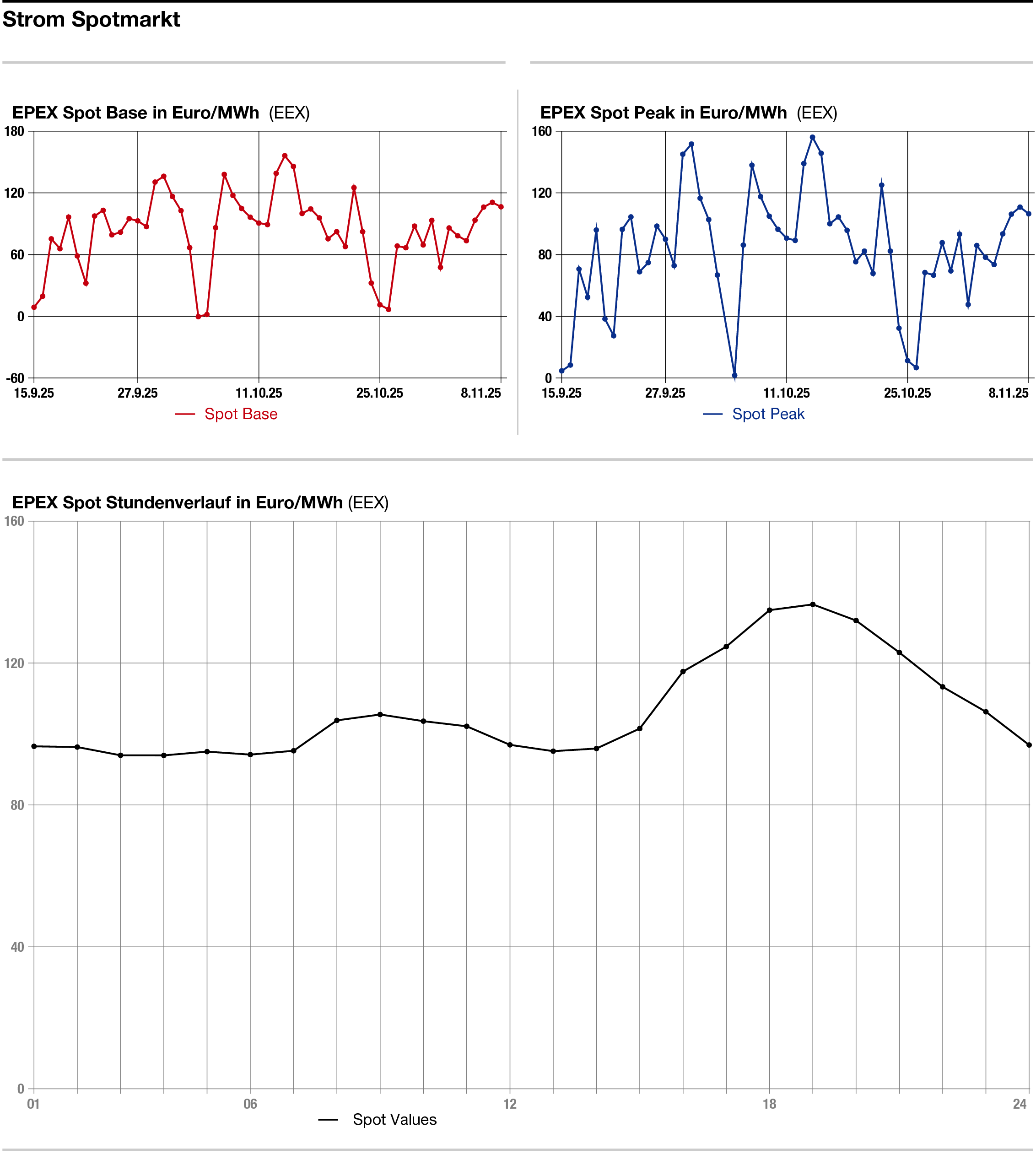

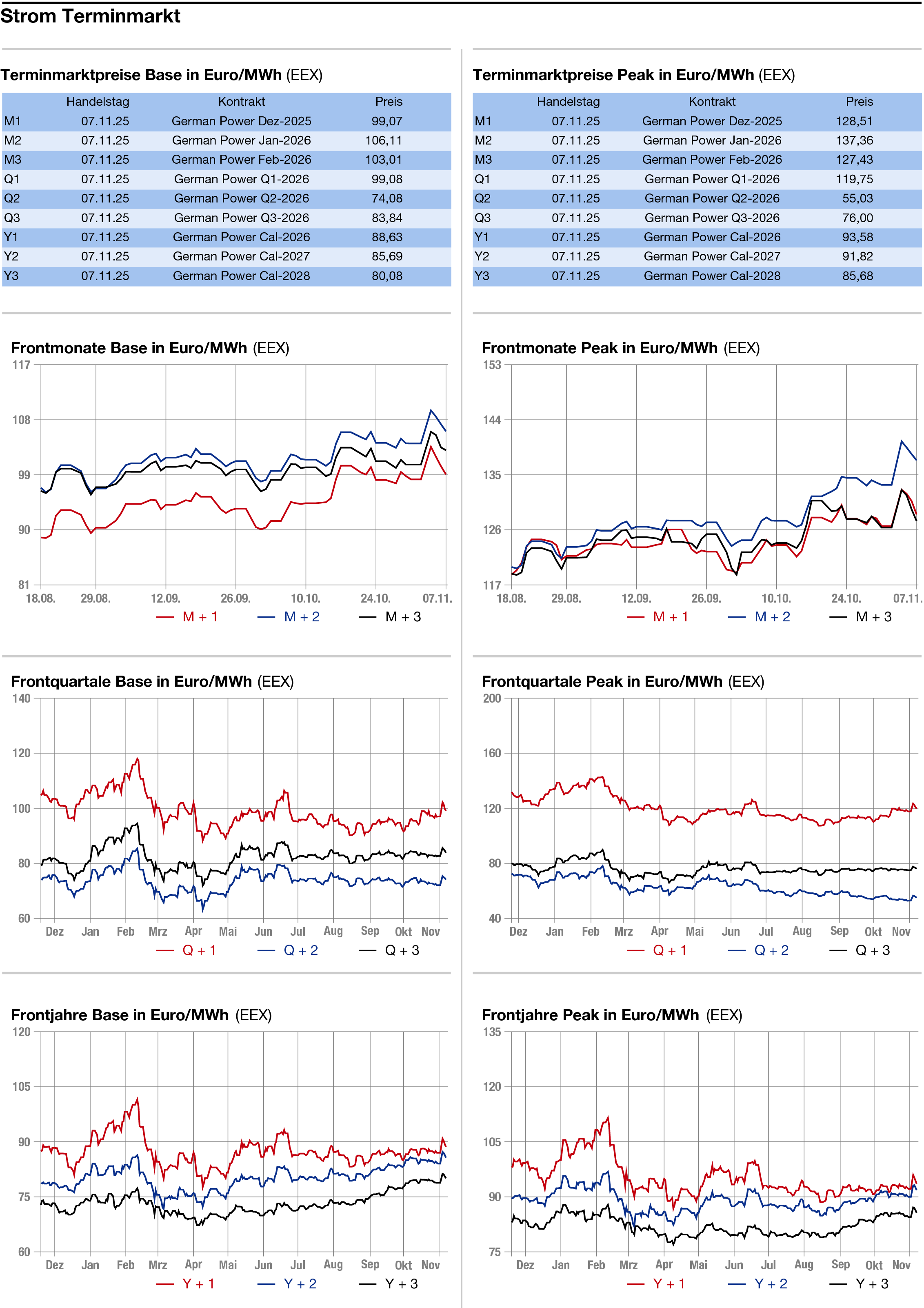

Strom: Überwiegen schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag präsentiert. Der Montag kostete an der Börse mit 141 Euro je Megawattstunde im Base jedoch relativ viel, was auf die für diesen Tag erwartete geringe Einspeiseleistung der Erneuerbaren von nur 6 Gigawatt zurückzuführen war. Am Donnerstag stand der Freitag selbst im außerbörslichen Handel bei 111,00 Euro im Base und 121,50 Euro im Peak.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren soll den Meteorologen von Eurowind zufolge zum Start in die neue Woche noch schwach ausfallen, dann aber kontinuierlich etwas ansteigen. Ab Mittwoch wird wieder eine Einspeiseleistung von knapp über 20 Gigawatt erwartet.

CO2: Schwächer haben die CO2-Preise am Freitag notiert. Der Dec 25 fiel im Tagesverlauf wieder unter die Marke von 80 Euro und verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,44 auf 79,73 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 80,66 Euro, das Tief bei 79,66 Euro.

Nachdem die Preise für Emissionszertifikate in der abgelaufenen Woche zunächst noch zugelegt hatten, brachte der Mittwoch mit politischen Entscheidungen die Gegenbewegung: Das zähe Ringen der EU-Umweltminister um das Klimaziel 2040, das letztlich in einer weiteren Abschwächung mündete – nun dürfen für bis zu fünf Prozent der Minderung internationale Zertifikate angerechnet werden – sowie die Verschiebung des sogenannten EU-ETS 2 für Gebäude und Verkehr um ein Jahr auf 2028 haben der Stimmung im EU-Emissionshandel einen Dämpfer versetzt, wie die Analysten der Commerzbank zusammenfassen.

Die Aufweichung habe direkt zwar keine Auswirkungen auf den EU-Emissionshandel, denn zur Erfüllung der Emissionspflichten sollen hier keine internationalen Gutschriften eingebracht werden dürfen. Aber zum einen wurde laut einem Bloomberg-Bericht im Zuge der Kompromissfindung wohl von einigen auch die Aufforderung an die EU-Kommission formuliert, über ein langsameres Ausschleichen der freien Zuteilung in den Industriesektoren ab 2028 nachzudenken. Zum anderen zeigten die Diskussionen einmal mehr, dass die EU-Staaten ihre Ambitionen in der Klimapolitik zumindest teilweise zurückschrauben, so die Analysten weiter.

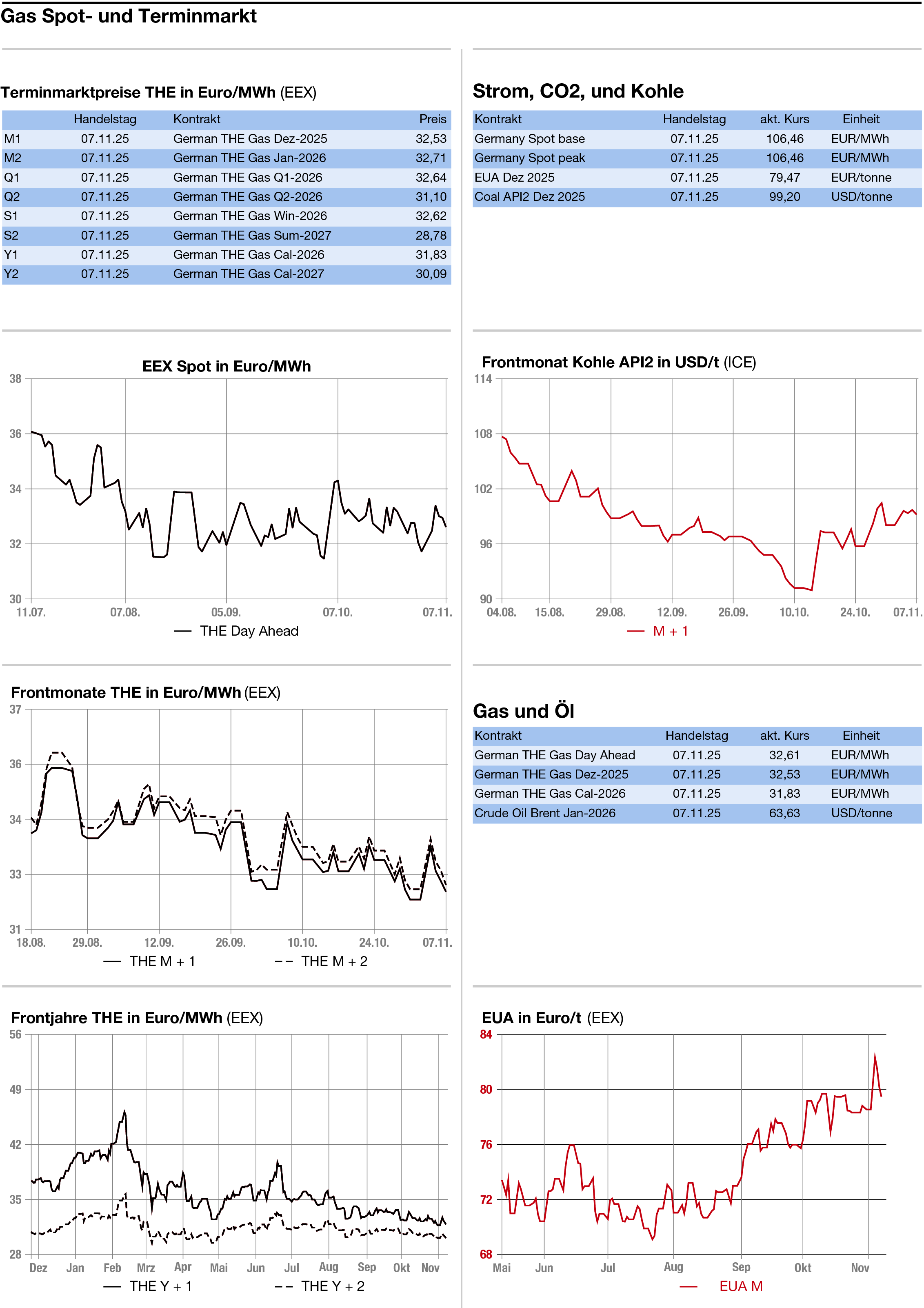

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14 Uhr 0,175 auf 31,375 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 0,275 auf 32,80 Euro je Megawattstunde.

Marktteilnehmer verwiesen vor allem auf die Aussicht auf anhaltend milde Temperaturen im November, die den Heizbedarf reduzieren und damit die Sorgen im Hinblick auf die Gasspeicherstände abmildern.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: