11. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

PPA-PREISINDEX: Deutsche PPA-Preise im leichten Aufwärtstrend

GASKRAFTWERKE: Genossenschaft geht gegen Subventionen bei Gaskraftwerken vor

POLITIK: Umweltminister: Es bleibt bei Heizungs-Förderung

STROMNETZ: 50 Hertz kündigt Offensive bei Netzanschlüssen an

HANDEL & MARKT

REGULIERUNG: Netzentgeltrabatte nur bei netzdienlichem Verhalten

STROMSPEICHER: Enni hat bereits zweite Großbatterie in Auftrag gegeben

REGENERATIVE: Direktvermarktung steigt weiter moderat an

STATISTIK DES TAGES: CO2-Emissionen in Deutschland zwischen 1990 und 2024

TECHNIK

KLIMASCHUTZ: Umfrage zeigt hohen Informationsbedarf zu CCS

STROMSPEICHER: Forschungsteam will Batterien langlebiger machen

F&E: Fraunhofer-Forscher startet Aufklärungsprojekt für Wärmepumpen

UNTERNEHMEN

VERTRIEB: Auch Stadtwerke Tübingen senken Energiepreise

BETEILIGUNG: Solarcomplex treibt 5 Millionen Euro privates Geld ein

PERSONALIE: Stadtwerke Löhne suchen Ersatz für wechselnden Werkleiter

WÄRMENETZ: Heißwasser statt Dampf in Jena

TOP-THEMA

Offshore-Branche fordert Auktions-Moratorium und Differenzverträge

Quelle: Fotolia / ptoscano

WINDKRAFT OFFSHORE.

Die Offshore-Branche hat kein Vertrauen mehr in das gültige Auktionsdesign. Um den Ausbau der Meeresfarmen zu retten, fordern Verbände und Netzbetreiber ein Moratorium und eine Reform.

Das Ausbleiben von Geboten bei der jüngsten Ausschreibung für Offshore-Windenergie darf nicht folgenlos bleiben. Das fordern Verbände und Übertragungsnetzbetreiber in einer gemeinsamen Erklärung, die sie am 10. November in Berlin veröffentlicht haben.

Kernpunkt ist, die nächste terminierte Auktion von Juni 2026 ins vierte Quartal des kommenden Jahres zu verschieben, um Zeit für eine grundlegende Reform des Vergabeverfahrens zu gewinnen. Das ist der gemeinsame Standpunkt von Bundesverband Windenergie Offshore (BWO), Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Maschinen- und Anlagenbauerverband VDMA Power Systems sowie Tennet, Amprion und 50 Hertz als Übertragungsnetzbetreiber.

Bei einer Veranstaltung des BWO und der Kanzlei Dentons in Berlin formulierten die Beteiligten auch ihre Vorschläge, wie „die Offshore-Windenergie wieder zu einem planbaren und attraktiven Investitionsfeld werden“ könne. Zentraler Hebel seien zweiseitige Differenzverträge (Contract for Difference/CfD). Sie legen einen in den Auktionen festzulegenden Preis je kWh fest, der zu Ausgleichszahlungen des Staates führt, sofern der Marktpreis darunter liegt; umgekehrt schöpft der Staat die Mehreinnahmen ab, sollte der Marktpreis höher liegen.

Betriebsgenehmigungen sollen für 35 Jahre gelten

Dies sei der Weg, um künftig wieder erfolgreiche Offshore-Windauktionen zu ermöglichen. Dafür aber braucht es nach Ansicht der Verbände und Netzbetreiber ausreichend Zeit. Die Nachholauktion für die beiden im August nicht bezugschlagten Offshore-Gebiete (2.500 MW Gesamtleistung) dürfe folglich nicht der 1. Juni 2026 sein, wie bislang festgelegt. Eine Verlegung hatte der BDEW bereits Ende Oktober gefordert (wir berichteten).

Die gewonnene Zeit solle die Regierung nutzen, um das Auktionsdesign zu überarbeiten und CfD einzuführen. Das solle letztlich dazu führen, die Kapital- und Stromerzeugungskosten signifikant zu senken.

Der Forderungskatalog der Initiative ist aber noch länger. Er umfasst auch die Erwartung, Offshore-Gebiete besser zu planen und zu nutzen, um die Stromerträge zu steigern und die Netzinfrastruktur effizienter auszulasten. Die in der Sache Verbündeten wollen als Richtwert den tatsächlich erzeugten Strom festlegen und nicht die installierte Leistung.

Ferner bringt das Papier weitere Sofortmaßnahmen ins Spiel. Die Genehmigung von Offshore-Farmen solle demnach künftig für 35 Jahre gelten und damit zehn Jahre länger als bisher. Dazu fordern sie einen abgestuften Bußgeldkatalog für den Fall, dass sich die Betriebsbereitschaft verzögert.

Solcherlei Maßnahmen wären geeignete Mittel, um Refinanzierungszeiträume zu verlängern und die Stromerzeugungskosten zu senken. Überdies würden sie Planungssicherheit für Investoren schaffen. Spielraum bei ihren Forderungen sehen die Beteiligten offenbar kaum. So heißt es wörtlich in der Erklärung: „Entscheidend ist das Zusammenspiel aller in der Branchenerklärung vorgeschlagenen Maßnahmen mit der Einführung von CfDs.“

Quelle: E&M

Deutsche PPA-Preise im leichten Aufwärtstrend

PPA-PREISINDEX. Die Preiskorridore für marktübliche Power Purchase Agreements haben im Oktober 2025 leicht angezogen. Das ergibt der PPA-Preisindex von E&M und Enervis.

Die erzielbaren Preiskorridore für typische Strom-Direktlieferverträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen (Power Purchase Agreements) haben sich in Deutschland im Oktober nach unten entwickelt − in Abhängigkeit vom Strom-Terminmarkt der Börse EEX. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Analysehauses Enervis für den gemeinsamen PPA-Preisindex mit Energie und Management.

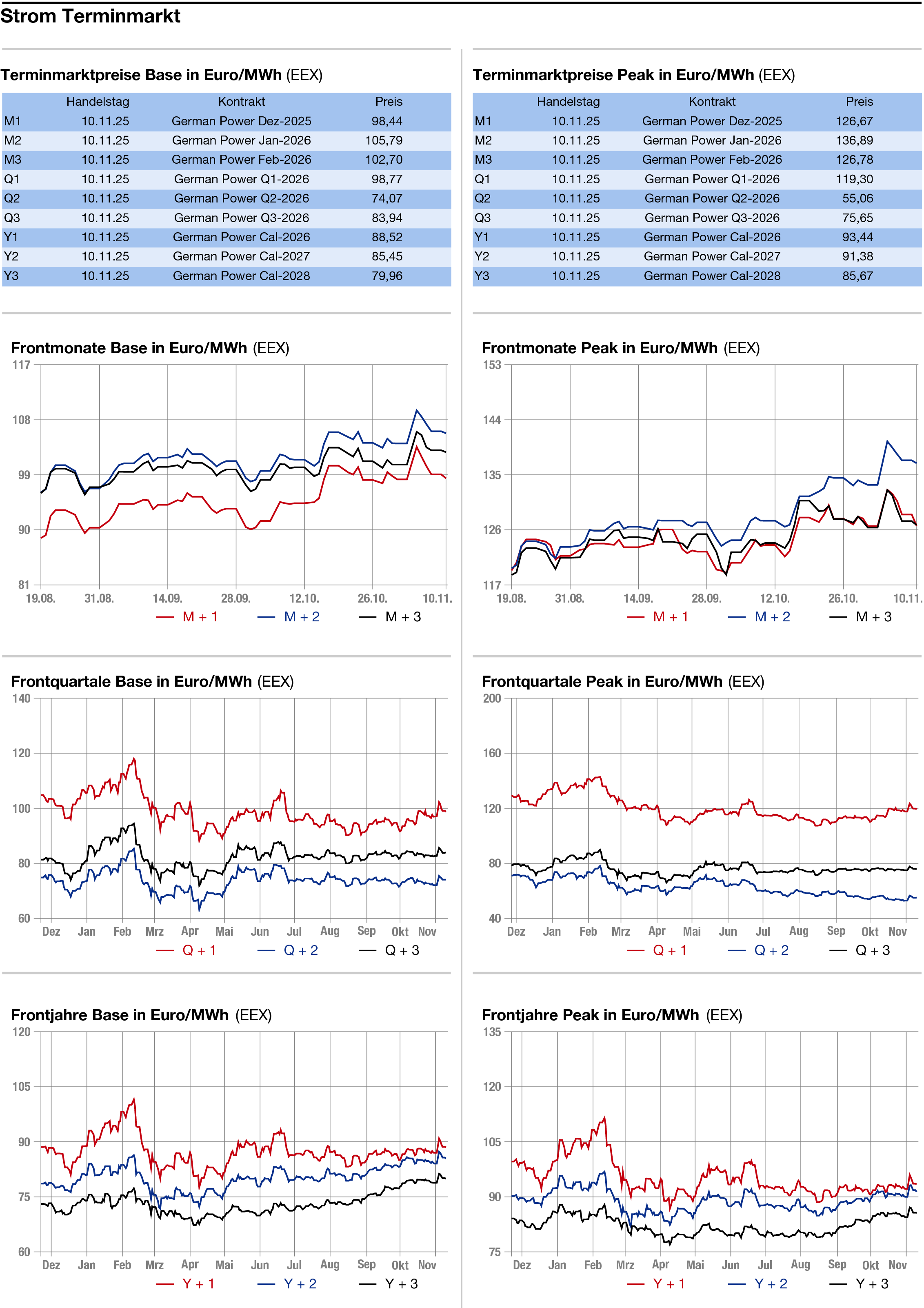

Demnach sind die Preise im Terminmarkt im Oktober, die die Referenzpreise für PPA bilden, ein wenig angestiegen. Während das Frontjahr 2026 wieder oberhalb von 87 Euro/MWh notiert, liegt das längerfristige Preisniveau weiterhin oberhalb von nur 70 Euro/MWh für die Base-Lieferung.

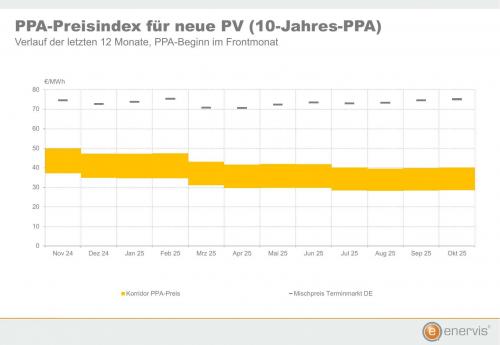

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung mit einem Lieferstart im November 2025 lag der Preiskorridor im Oktober zwischen 29 und 40 Euro/MWh. Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im Oktober für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 75 Euro/MWh.

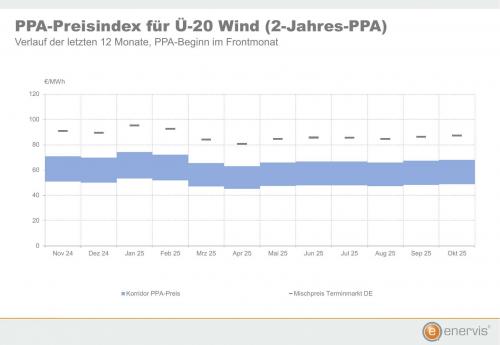

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf bestehende, über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom November an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im Oktober von 49 bis 68 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis von Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt oberhalb des Niveaus des Vormonats September.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 87 Euro/MWh.

Die Methodik des PPA-Preisindex

Auf die Marktpreis-Bandbreiten von PPA kommen die Analysten von Enervis so: Sie nehmen vom ermittelten durchschnittlichen Preis der jeweils einschlägigen Terminmarkt-Lieferprodukte auf dem Graustrom-Terminmarkt der Börse EEX − dem Dreh- und Angelpunkt für die Bepreisung dieser langfristigen Direktlieferverträge − verschiedene Ab- und Zuschläge vor:

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Genossenschaft geht gegen Subventionen bei Gaskraftwerken vor

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Die Hamburger Energiegenossenschaft Green Planet Energy will in Brüssel die staatlichen Subventionen bei den geplanten Gaskraftwerken verhindern.

Mit der Hamburger Energiegenossenschaft Green Planet Energy geht ein weiteres Unternehmen gegen die Pläne der Bundesregierung vor, neue Gaskraftwerke mit Steuermilliarden zu fördern. In Brüssel hat das Unternehmen einer Pressemitteilung zufolge nun offiziell Beschwerde eingelegt.

Der Vorwurf: Die Regierung verstoße mit ihrer Kraftwerksstrategie gegen EU-Wettbewerbsrecht und gegen die eigenen Klimaziele. Einige Wochen zuvor hatte das Energieunternehmen Einskommafünfgrad mit dem gleichen Argument Beschwerde in Brüssel eingelegt.

Konkret geht es laut Green Planet Energy um Subventionen von geschätzt 20 Milliarden Euro für die Gaskraftwerke mit 20.000 MW Leistung, die bis 2030 entstehen sollen. Diese Subventionen, so Green Planet Energy, verzerrten den Wettbewerb zulasten erneuerbarer Energien, von Speicherprojekten und Bürgerenergie.

„Die Bundesregierung fördert fossile Abhängigkeiten statt die Energiewende voranzubringen“, sagt Sönke Tangermann, Co-Vorstand der Genossenschaft. „Milliarden für Gasblöcke bedeuteten weniger Nachfrage nach sauberem Strom, weniger Chancen für Speicherprojekte, Wind- und Solaranlagen – und am Ende höhere Kosten für alle.“

In der bei der EU-Kommission eingereichten Beschwerde heißt es, die geplante Förderung verstoße gegen die EU-Leitlinien für Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfen (CEEAG), weil sie weder technologieoffen sei noch gleiche Chancen für Speicher, Demand-Response oder grünen Wasserstoff biete.

„Subventionen für fossile Gaskraftwerke verzerren den Wettbewerb und gefährden Akteure, die in eine saubere, dezentrale Energiezukunft investieren. Wir fordern die EU-Kommission auf, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen“, so Tangermann abschließend.

In der Diskussion um die von der Bundesregierung geplante Ausschreibung von neuen Gaskraftwerken setzt der Energieversorger Einskommafünfgrad ebenfalls auf Brüssel. Das Unternehmen hat Ende Oktober bei der Europäischen Kommission offiziell Beschwerde gegen die geplante Kraftwerksstrategie eingelegt (wir berichteten). Die Pläne seien wettbewerbsverzerrend und trieben die Kosten für die Energiewende unnötig in die Höhe, hieß ebenfalls damals es in der Begründung.

Umweltminister: Es bleibt bei Heizungs-Förderung

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Das Heizungsgesetz war schon in der Ampel-Regierung ein Zankapfel. Schwarz-Rot plant den Neustart − aber wichtige Grundsätze würden sich dabei nicht ändern, meint der Umweltminister.

Die Förderung für den Heizungstausch soll nach Worten von Bundesumweltminister Carsten Schneider weitergehen. „Sie können bis zu 70 Prozent Zuschuss bekommen, wenn Sie über wenig Einkommen verfügen, und das werden wir auch beibehalten“, versprach der SPD-Politiker in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.

Die Bundesregierung fördere das mit 12 Milliarden Euro sozial gestaffelt. Schneider verwies auf steigende Einbauzahlen von Wärmepumpen, es seien zuletzt mehr eingebaut worden als Gasheizungen. Beim umstrittenen Heizungsgesetz hat sich die schwarz-rote Koalition einen Neustart vorgenommen, im Koalitionsvertrag ist sogar von „abschaffen“ die Rede. CDU und CSU hatten darauf gedrängt.

„Es wird eine Novelle geben, aber im Grundsatz wird es so bleiben“, sagte Schneider mit Bezug auf die beabsichtigten CO2-Einsparungen. Deutschland sei durch nationale und europäische Gesetze gebunden, zudem sei dies klug. Der Emissionshandel mache fossile Brennstoffe wie Gas und Öl immer teurer. Klimafreundliche Technologien wie die Wärmepumpe würden hingegen günstiger.

Schneider erinnerte daran, dass Deutschland im Wärme- und Verkehrsbereich den Klimazielen hinterherhinke. Da die Koalition geschlossen hinter dem Ziel stehe, das Land bis 2045 klimaneutral zu machen, müsse sie nun liefern. „Und das gehört zum Liefern dazu.“ Klimaneutralität bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als auch wieder gebunden werden können.

Was das Heizungsgesetz derzeit vorsieht

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) trat in seiner jetzigen Form Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden.

Das Gesetz sieht vor, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das gilt aber vorerst nur für Neubaugebiete. Für Bestandsbauten spielt eine kommunale Wärmeplanung eine wichtige Rolle. Diese soll in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen.

50 Hertz kündigt Offensive bei Netzanschlüssen an

Quelle: Shutterstock / Penofoto

STROMNETZ. In den kommenden vier Jahren will der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz Projekte mit rund 30.000 MW Leistung anschließen.

50 Hertz will in den kommenden Jahren so viele Netzanschlussprojekte wie nie zuvor stemmen. Bis Ende 2029 sollen rund 75 Projekte im Netzgebiet gestartet werden. „Dabei geht es um eine Anschlussleistung für die Ein- und Ausspeisung von Strom in einer Höhe von knapp 30 Gigawatt“, heißt es vom Unternehmen mit Sitz in Berlin.

Die Projekte umfassen dabei: mehr als 30 PV-Freiflächenanlagen mit 13.000 MW, 25 Großbatteriespeicher mit 11.300 MW, zehn Windparks mit 2.200 MW, sieben Elektrolyseure mit 1.300 MW und fünf Rechenzentren mit 2.000 MW.

Darüber hinaus liegen nach Angaben des Unternehmens rund 150 weitere Anträge auf Anschluss von Großbatterien mit insgesamt 63.000 MW Leistung vor. „Für diese Anträge gibt es nach derzeitigem Stand keine Perspektive für einen Projektstart vor Ende 2029.“ Diese Projekte stünden auf einer Warteliste und könnten nachrücken, falls einzelne Vorhaben nicht realisiert werden könnten.

50-Hertz-Chef Stefan Kapferer betonte aber vor allem die Notwendigkeit von Gaskraftwerken: „Sobald das Ausschreibungsdesign für neue Gaskraftwerke mit den notwendigen Standorten feststeht, müssen für diese Erzeugungsanlagen Netzanschlüsse bevorzugt bereitgestellt werden können. Sie dürfen nicht am Ende der Warteschlange stehen, dafür sind sie für Versorgungssicherheit und Systemstabilität und damit das Gelingen der Energiewende zu wichtig.“

Die Projekte sollen gestaffelt zwischen 2025 und 2029 starten. Bis zur Inbetriebnahme könnten jedoch drei bis sechs Jahre vergehen, da zahlreiche planerische, rechtliche und technische Hürden zu nehmen sind. Ein Teil der Vorhaben hat bereits begonnen: In Wustermark bei Berlin wurde ein Rechenzentrum des britischen Betreibers Virtus mit 300 MW Leistung an das Netz angebunden, in Förderstedt in Sachsen-Anhalt startete Eco Stor den Bau eines Großbatteriespeichers mit 300 MW und 714 MWh Kapazität.

„First come, first served ist unzeitgemäß“

Der Netzbetreiber muss bei der Vergabe von Netzanschlüssen unterschiedliche gesetzliche Regelwerke einhalten. Während Erneuerbare-Energien-Anlagen laut EEG einen Anschlussvorrang haben, gilt dies nicht für Energiespeicher. Zudem ist die Anwendbarkeit der Kraftwerksnetzanschlussverordnung auf Batteriespeicher rechtlich ungeklärt. Derzeit vergibt 50 Hertz Zuschläge nach dem Windhundprinzip („First come, first served“).

Angesichts der überzeichneten Antragslage hält das Unternehmen dieses Verfahren für nicht mehr sachgerecht. Wenn Netzanschlüsse allein nach der Reihenfolge der Anträge vergeben würden, drohten Blockaden für andere Projekte, die für das Gesamtsystem wichtig sind.

In einem gemeinsamen Positionspapier mit Amprion, Tennet und TransnetBW fordert 50 Hertz daher ein neues, auf Projektreife basierendes Verfahren. Anträge sollen demnach an festen Stichtagen bewertet und nach technischem Reifegrad sowie Netzverträglichkeit priorisiert werden. „Entscheidend ist nicht mehr der Posteingangsstempel, sondern die nachgewiesene Projektreife“, heißt es in der Stellungnahme. So könne eine gesamtsystemische Optimierung der Anschlussvergabe erreicht werden.

Im Netzgebiet von 50 Hertz sind aktuell Erzeugungsanlagen mit rund 75.000 MW installiert, darunter 23.000 MW konventionelle Kraftwerke und über 51.000 MW Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Last im Netzgebiet liegt zwischen 7.000 und 16.700 MW je nach Tageszeit.

Derzeit liegen den vier ÜNB bundesweit Anträge für Großbatteriespeicher mit über 200.000 MW Leistung vor – davon haben bisher etwa 50.000 MW eine Anschlusszusage. Laut Bundesnetzagentur sind derzeit 2.400 MW mit einer Kapazität von 3,2 Millionen kWh an Großspeichern in Betrieb.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Netzentgeltrabatte nur bei netzdienlichem Verhalten

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur überprüft die Netzentgeltstruktur von industriellen Stromabnehmern. Nun haben sich die Übertragungsnetzbetreiber geäußert.

Die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben eine gemeinsame Stellungnahme zum Diskussionspapier der Bundesnetzagentur über die Ausgestaltung der Netzentgelte für Industrie und Gewerbe abgegeben. 50 Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW sprechen sich dafür aus, ein Sondernetzentgelt, also mögliche Rabatte, „zukünftig stärker an der Erbringung von Flexibilitäten auszurichten“, heißt es in dem Papier.

Im Paragraf 19 der Stromnetzentgeltverordnung können große Stromverbraucher unter bestimmten Voraussetzungen Rabatte bei den Netzentgelten beantragen. Die ÜNB unterstützen grundsätzlich die von der Bundesnetzagentur angestrebte Abkehr von starren Bandlastprivilegien hin zu flexiblen Anreizsystemen, heißt es weiter.

Die Behörde in Bonn strebt in einem Diskussionspapier vom September eine grundlegende Reform der Netzentgelte für Industrie und Gewerbe an. Ziel sei es, die bislang geltenden Sonderentgelte nach Paragraf 19 Abs. 2 (StromNEV) neu auszurichten. Das bisherige System belohnt Unternehmen, die ihren Stromverbrauch über das Jahr möglichst gleichmäßig gestalten – also Bandlast fahren. Diese Regelung gilt nach Einschätzung der Behörde und Branchenvertreter jedoch als nicht mehr zeitgemäß.

Durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien mit stark schwankender Einspeisung brauche das Stromsystem mehr Flexibilität, nicht Konstanz. Daher begrüßen die vier ÜNB die Initiative der Bundesnetzagentur und stimmen ihr zu, „ein Sondernetzentgelt zukünftig stärker an der Erbringung von Flexibilitäten auszurichten“, heißt es.

Klare Trennung von markt- und netzdienlicher Flexibilität

Die Übertragungsnetzbetreiber fordern jedoch eine klare Trennung zwischen markt- und netzdienlicher Flexibilität. Nur Letztere trage zur Stabilisierung des Gesamtsystems bei. Die Netzbetreiber regen daher an, dass Rabatte künftig an transparente, von Netzbetreibern veröffentlichte Signale gekoppelt werden, die eine koordinierte Lastverschiebung ermöglichen.

Darüber hinaus mahnen sie einheitliche Regelungen über alle Netzebenen hinweg an. Ohne abgestimmte Standards zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern bestehe die Gefahr von Fehlsteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen. Auch sollten Anreizsysteme schrittweise ausgestaltet werden, um „Kippschaltereffekte“ zu vermeiden – also Situationen, in denen ein Unternehmen durch minimale Abweichungen den Anspruch auf einen Rabatt vollständig verliert.

Die Bundesnetzagentur will die Konsultation bis ins Jahr 2026 fortführen.

Übergangsregelungen sollen sicherstellen, dass bestehende Entgeltvereinbarungen nicht abrupt enden. Nach Angaben der Behörde bestehen derzeit rund 560 individuelle Netzentgeltvereinbarungen, die der Industrie jährlich rund 1,4 Milliarden Euro Ersparnis bringen. Diese sollen künftig nur noch dann zulässig sein, wenn die betreffenden Unternehmen messbar zur System- oder Netzstabilität beitragen.

Für die energieintensive Industrie steht damit eine grundlegende Umstellung bevor. Die Unternehmen müssen künftig nachweisen, dass ihr Stromverbrauch nicht nur planbar, sondern auch flexibel und systemdienlich ist. Die Konsultation zum Diskussionspapier läuft; konkrete Fristen für Festlegung und Umsetzung sind bislang nicht terminiert. Branchenvertreter rechnen damit, dass die Ergebnisse 2026 vorliegen und neue Regelungen ab 2027 in Kraft treten könnten.

Das „Diskussionspapier Entgelte für Industrie und Gewerbe“ der Bundesnetzagentur und die „Stellungnahme zum Diskussionspapier“ der Übertragungsnetzbetreiber stehen im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.

Enni hat bereits zweite Großbatterie in Auftrag gegeben

Vorstand Stefan Krämer (links) und Vertriebsleiter Stephan Scholz bauen Speicher. Quelle: Enni

STROMSPEICHER. Und der zweite folgt sogleich: Die Enni, Versorger aus Moers am Niederrhein, schließt im Januar den ersten Großspeicher an. Eine noch stärkere Batterie soll binnen zwölf Monaten folgen.

Eigene Großspeicher sind eine lohnenswerte Investition. Das zumindest ist der Standpunkt des mehrheitlich kommunal getragenen Versorgungsunternehmens Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) aus Moers. Der Aufsichtsrat hat nun einen Millionenbetrag für ein zweites Projekt bewilligt.

Wie die Enni mitteilt, stehen demnach für den Bau eines Batteriespeichers im Nachbarort Neukirchen-Vluyn 14 Millionen Euro zur Verfügung. Die europaweite Suche nach einem Generalunternehmer für das Vorhaben laufe bereits und solle im Dezember abgeschlossen sein, heißt es weiter. Entstehen soll nach derzeitigem Planungsstand ein Speicher mit einer Leistung von 24 MW, der Strom in einem Umfang von 60.000 kWh Platz bieten kann.

Das erforderliche Grundstück hat die Enni bereits von der Kommune gepachtet. Auf 7.000 Quadratmetern sollen in einem ersten Schritt zwölf Container für die erforderlichen Zellen entstehen. Das Gelände ist allerdings groß genug für einen weiteren Ausbau. Der Netzanschluss an das 10-kV-Mittelspannungsnetz erfolgt über ein nahe gelegenes Umspannwerk. Baubeginn soll im Herbst 2026 sein, Inbetriebnahme Anfang 2027.

Ebenfalls zwölf Container groß ist Ennis erstes Speicherprojekt, das bereits im Januar 2026 ans Netz gehen soll. Die Großbatterie steht im Moerser Technologiepark Eurotec und ist eine Koproduktion der Enni mit den Stadtwerken Dinslaken. Die Akkus können binnen zwei Stunden 40.000 kWh aufnehmen und bei Bedarf wieder zurück ins Netz geben.

Der scheidende Enni-Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer hat bereits weitere Batterieprojekte vor Augen. Vorgesehen sind sie bei geplanten Solarparks am Rande der firmeneigenen Wasserwerke. Zunächst steht der Baubeginn einer Solaranlage am Standort Niep-Süsselheide noch im laufenden Jahr auf der Tagesordnung.

Die Enni ist ein regionaler Versorger und bundesweit tätiger Energiedienstleister. Die Stadt Moers hält über die 100-prozentige Tochter „ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR“ beinahe zwei Drittel der Anteile, hinzu kommen der Mönchengladbacher Versorger NEW AG, Gelsenwasser und die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Direktvermarktung steigt weiter moderat an

Quelle: Fotolia / Simon Kraus

REGENERATIVE. Bei der geförderten wie sonstigen Direktvermarktung gab es im Vergleich zum vergangenen Monat Zuwächse, teilten die Übertragungsnetzbetreiber bei Vorlage der Novemberzahlen mit.

Im November ist die in der Direktvermarktung befindliche Leistung bundesweit um 523 MW gestiegen. Damit erreicht die Gesamtleistung aller Erneuerbare-Energien-Anlagen in der Direktvermarktung nun 127.372 MW. Das zeigen die aktuellen Daten, die die vier Übertragungsnetzbetreiber Anfang November veröffentlicht haben.

Zum Vergleich: Im Oktober lag die gemeldete Gesamtleistung bei 126.849 MW und im September bei 126.086 MW. Das Wachstum setzt sich somit gleichmäßig fort, wenn auch mit leicht sinkender Dynamik im Vergleich zum Frühsommer.

In der geförderten Direktvermarktung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stieg die Leistung um rund 576 MW auf 98.681 MW. Der größte Anteil entfällt weiterhin auf Windenergie an Land mit 51.920 MW, ein Plus von knapp 470 MW gegenüber Oktober.

Die Solarenergie legte um 124 MW auf 32.307 MW zu. Damit bleibt der Zubau im PV-Bereich stabil, wenn auch etwas geringer als in den Sommermonaten.

In der Biomasse stagnierte die direktvermarktete Leistung weitgehend bei 7.189 MW, während Wasserkraft mit 878 MW und Geothermie mit 41 MW auf nahezu unverändertem Niveau liegen.

Die Windenergie auf See verzeichnete erneut einen leichten Rückgang von 6.334 MW im Oktober auf 6.299 MW im November. Der Bereich Gas (Deponie-, Klär- und Grubengas) ging leicht auf 46 MW zurück.

Sonstige Direktvermarktung mit moderatem Plus

In der sonstigen Direktvermarktung stieg die gemeldete Leistung ebenfalls leicht um rund 50 MW auf 28.691 MW. Auch hier stammen die Zuwächse vor allem aus dem Bereich Solar, während Windkraft und Biomasse auf nahezu konstantem Niveau verharren.

Direktvermarktungspflichtig sind in der Regel grüne Kraftwerke mit einer installierten Leistung ab 100 kW. Kleinere Photovoltaik-Anlagen auf Privatdächern sind von dieser Pflicht ausgenommen und tauchen deshalb in der Statistik nicht auf. Maßgeblich für die geförderte Direktvermarktung ist weiterhin das Marktprämienmodell nach dem EEG.

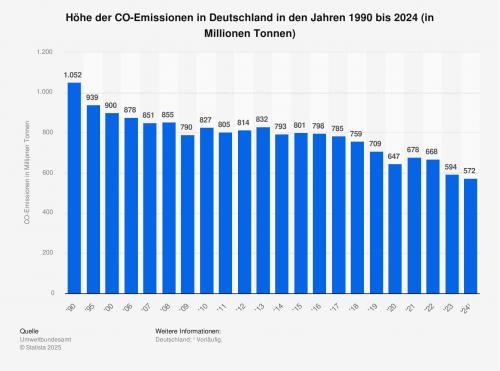

CO2-Emissionen in Deutschland zwischen 1990 und 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Höhe von rund 572 Millionen Tonnen verursacht. Gegenüber dem Jahr 1990 hat sich die emittierte Menge somit um fast die Hälfte verringert. Ebenso nahm die Menge der produzierten CO₂-Emissionen pro Einwohner Deutschlands in den vergangenen 30 Jahren erkennbar ab. Quelle: Statista

(v.li.) Vorstellung der CCS-Umfrage mit Bengt Bergt (DGWW), Katharina Potyka (Civey) und Hilmar Girnus (Navos). Quelle: Susanne Harmsen

Umfrage zeigt hohen Informationsbedarf zu CCS

KLIMASCHUTZ. Navos und die Deutsche Carbon Management Initiative ließen eine Civey-Umfrage zu CCS in Deutschland durchführen. Die Ergebnisse zeigen Zustimmung, Skepsis und viel Unentschlossenheit.

In Deutschland herrscht weiterhin ein geteiltes Bild zur Speicherung von Kohlendioxid, bekannt als Carbon Capture and Storage (CCS). Das zeigt eine repräsentative Befragung von 5.000 Bürgerinnen und Bürgern, die das Kommunikationsunternehmen Navos aus Berlin gemeinsam mit der Deutschen Carbon Management Initiative (DCMI) in Auftrag gegeben hat. Die DCMI wird vom Verband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft (DGWW) getragen.

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey führte die Erhebung im September durch. Die Befragung erfolgte vor dem Hintergrund der Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, mit dem die Bundesregierung einen Rahmen für den künftigen kommerziellen Einsatz der Technologie schaffen will. Der Bundestag hat das Gesetz am 7. November verabschiedet (wir berichteten).

Ein Drittel der Deutschen kennt CCS nicht

Nach Angaben der Auftraggeber zeigen die Ergebnisse, dass die gesellschaftliche Zustimmung zur CO2-Speicherung nicht selbstverständlich ist. 36 Prozent der Befragten sprechen sich für CCS aus, während ebenso viele die Technologie kritisch sehen. 28 Prozent der Befragten bleiben unentschlossen. Ein Teil der Skepsis erklärt sich aus mangelnder Kenntnis: 32 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben nach eigenen Angaben noch nicht von CCS gehört. Weitere 9 Prozent sind unsicher, ob ihnen die Technologie bekannt ist. Laut der Studie deutet dies darauf hin, dass viele ihre Bewertung aufgrund unvollständiger Informationen treffen.

Die Umfrage belegt außerdem, dass wirtschaftliche Erwägungen eine wesentliche Rolle spielen. 32 Prozent der Befragten sehen die möglichen Kosten als größte Sorge. Sicherheitsfragen nennen 25 Prozent, Umweltbedenken 24 Prozent. Gleichzeitig erkennen 27 Prozent positive Effekte für den Klimaschutz an, 24 Prozent erwarten Vorteile für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Laut den Auftraggebern zeigt dies, dass die Debatte in der Bevölkerung zunehmend auch vor dem Hintergrund industrieller Standortfragen geführt wird.

Politische Präferenzen entscheidend

Deutlich wird ebenfalls ein differenziertes Bild bei der Bewertung möglicher Speicherstandorte. 18 Prozent befürworten Onshore, also die Speicherung an Land. 9 Prozent bevorzugen Offshore, die Einspeicherung unter dem Meeresboden. 19 Prozent stimmen beiden Varianten zu, während 25 Prozent beide ablehnen. Aus Sicht von Navos und DCMI zeigen diese Ergebnisse, dass bauliche und regionale Aspekte für die Akzeptanz von CCS entscheidend sein könnten.

Auch politische Präferenzen spiegeln sich in den Antworten wider. Anhängerinnen und Anhänger von CDU und FDP verbinden CCS vor allem mit Vorteilen für die Wettbewerbsfähigkeit. Personen mit Nähe zu Grünen und Linken nennen häufiger klimapolitische Gründe. Die Befragten mit Nähe zu SPD, CDU und Grünen erwarten von der Bundesregierung mehr Unterstützung für die Technologie. Anhänger von FDP, Linken und dem Bündnis Sahra Wagenknecht zeigen sich unentschieden. Befragte, die der AfD nahestehen, lehnen CCS mehrheitlich ab.

Wirtschaft braucht CCS-Akzeptanz für Klimaschutzziele

Die Industrie beobachtet die politische Entwicklung nach eigener Aussage aufmerksam. Nach der Verabschiedung des geänderten Gesetzes durch den Bundestag betonte Matthias Frederichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Baustoffe, Steine und Erden, die Notwendigkeit eines Aufbaus von CO2-Transport- und Speicherinfrastruktur. Er sprach von einem „wichtigen Schritt in die klimaneutrale Zukunft“.

DGWW-Sprecher Bengt Bergt betonte die Rolle der Akzeptanz: Er sieht Carbon Management als ein Werkzeug, um Klimaschutz und industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Aus seiner Sicht reicht die Schaffung eines rechtlichen Rahmens nicht aus. Es sei erforderlich, die Bevölkerung stärker einzubeziehen und Vorteile für Beschäftigung und Standort zu erläutern.

|

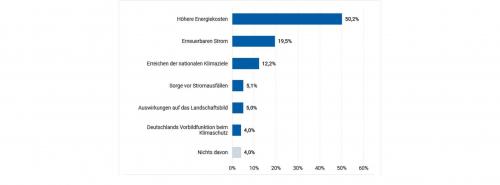

| Umfrageergebnisse 2025: Was verbinden Sie mit der Energiewende? (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Civey |

Auch Civey verweist auf die Bedeutung der Kostenfrage. Nach Aussage von Studienautorin Katharina Potyka benötigen die Bürgerinnen und Bürger Informationen darüber, wie Investitionen finanziert werden und welche Auswirkungen sich daraus ergeben könnten.

Hilmar Girnus, Director von Navos Public Dialogue Consultants, sieht in der Umfrage einen Auftrag für mehr Dialog. Aus seiner Perspektive müssen Bedenken und offene Fragen frühzeitig aufgegriffen werden, um Projekte gesellschaftlich tragfähig zu planen. Die Auftraggeber der Studie betonen daher die Notwendigkeit einer transparenten Kommunikation, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte deutlich macht.

Die Studie befragte 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe ab 18 Jahren.

Die vollständigen Ergebnisse der CCS-Umfrage von Civey stehen im Internet bereit.

Forschungsteam will Batterien langlebiger machen

Die Gründer des Spin-Offs Doyam (v.l.): Sheikh Mustafa Mumtaz, Thorben Schobre und Lukas Radomsky. Quelle: Doyam

STROMSPEICHER. Ein Team der TU Braunschweig arbeitet an einem Messsystem, das den Lade- und Alterungszustand von Lithium-Ionen-Batterien präzise überwachen soll.

Batteriespeicher gewinnen für die Energiewende zunehmend an Bedeutung. Sie gleichen Schwankungen aus, speichern Strom aus Wind- und Solaranlagen und sichern so die Netzstabilität. Das Gründerteam um Thorben Schobre, Sheikh Mustafa Mumtaz und Lukas Radomsky will mit seiner Lösung dazu beitragen, Energiespeicher effizienter zu betreiben und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Das Spin-off „Doyam“ aus der Technischen Universität Braunschweig arbeitet an einer Technologie, die den Lade- und Alterungszustand von Batteriespeichern während des Betriebs ermittelt. Mit der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Höhe von rund 1 Million Euro will das Team sein Verfahren zur Marktreife bringen. Das Gründerteam um Thorben Schobre, Sheikh Mustafa Mumtaz und Lukas Radomsky will mit seiner Lösung dazu beitragen, Lithium-Ionen-Batterien effizienter zu betreiben und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Das Verfahren kombiniert die elektrochemische Impedanzspektroskopie, die den Wechselstromwiderstand misst, mit Methoden des maschinellen Lernens. So soll sich der Zustand einzelner Batteriezellen präzise bestimmen lassen, heißt es aus Braunschweig. Kombiniert mit modularen, leistungselektronischen Wandlern lässt sich die Technologie auch auf große Zellverbünde in stationären Speichern übertragen, wie die Wissenschaftler erklären.

Nach Angaben der Universität soll die Kombination aus Messtechnik und Datenanalyse dazu beitragen, Betriebskosten und Wartungsaufwand zu senken. Gleichzeitig ermögliche sie eine längere Nutzungsdauer und höhere Sicherheit der Speicher. Das Gründerteam verfügt nach eigenen Angaben über langjährige Erfahrung in Leistungselektronik und Batterietechnik. Es nutzt die Labore des Instituts für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen der TU Braunschweig für die Weiterentwicklung des Prototyps.

Förderung von Wissenschaft zu Markt

Das Projekt wird durch Professorin Regine Mallwitz als Mentorin sowie von Professor Markus Henke und dem Transferservice der Universität begleitet. Ziel ist es, die Technologie in ein serienreifes Produkt zu überführen und einen tragfähigen Geschäftsplan zu entwickeln.

Mit ihrem Projekt wollen die Gründer den Wirkungsgrad von Batteriespeichern erhöhen und auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Batterietechnik langfristig untermauern. Die TU Braunschweig sieht darin ein Beispiel, wie universitäre Forschung zu konkreten Lösungen für die Energiewende beitragen kann.

Fraunhofer-Forscher startet Aufklärungsprojekt für Wärmepumpen

Quelle: Fraunhofer ISE

F&E. Das neue Fraunhofer-Spin-off „Heat Pumps Watch“ soll das Vertrauen in Wärmepumpen stärken und wissenschaftliche Erkenntnisse für Fachleute, Politik und Verbraucher zugänglich machen.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg hat mit „Heat Pumps Watch“ eine Ausgründung ins Leben gerufen, die sich dem Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Wärmepumpen widmet, teilte das ISE am 10. November mit. Initiator ist der langjährige Fraunhofer-Wissenschaftler Dr. Marek Miara. Das neue Spin-Off soll Forschungsergebnisse zu Technik, Effizienz und Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen systematisch aufbereiten und so Orientierung für Fachleute, politische Entscheidungsträger und private Eigentümer bieten. Finanziert wird das erste Projekt von der Stiftung Klimaneutralität.

„Das größte Hindernis ist ein Mangel an Vertrauen in die Technologie Wärmepumpe. Dem möchten wir durch leicht zugängliche Informationen Abhilfe verschaffen“, erklärte Miara am Europäischen Tag der Wärmepumpe seine Motivation für die Gründung der Organisation. Fehlendes Vertrauen in die Technologie verhindere die notwendige Dynamik. Heat Pumps Watch will dem durch wissenschaftlich geprüfte, verständlich aufbereitete Informationen begegnen.

Breiter Fokus und wissenschaftliche Einbindung

Das Spin-off ermöglicht Miara, seine bisherige Kommunikationsarbeit am Fraunhofer ISE auf internationale Forschung auszuweiten. Unterstützt wird die Initiative von einem Beirat, in dem Vertreterinnen und Vertreter aus Forschung, Industrie, Kommunikation und Verbraucherschutz mitwirken.

„Ohne eine erfolgreiche Wärmewende kann es keine erfolgreiche Klimawende geben, da über 50 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland auf Wärme entfallen“, sagte Professor Peter Schossig, Bereichsleiter Wärme und Gebäude am Fraunhofer ISE und Beiratsmitglied bei Heat Pumps Watch. Die Elektrifizierung durch Wärmepumpen sei dabei von entscheidender Bedeutung. „Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt generieren hier laufend neue Erkenntnisse. Heat Pumps Watch sammelt diese und bereitet sie für verschiedene Zielgruppen verständlich auf.“

Laut Schossig ist die Elektrifizierung des Wärmesektors durch Wärmepumpen ein entscheidender Faktor für das Erreichen der Klimaziele. Über die Hälfte des deutschen Endenergieverbrauchs entfalle auf Wärme, daher brauche die Wärmewende eine fundierte Informationsbasis. Heat Pumps Watch will diese Grundlage bereitstellen – evidenzbasiert, verständlich und unabhängig.

Zum Start veröffentlicht Heat Pumps Watch eine 18-teilige Reihe, die zentrale Fragen zu Wärmepumpen adressiert. Die Serie behandelt Themen wie Einsatzmöglichkeiten in Bestandsgebäuden, Wirtschaftlichkeit, Geräuschentwicklung oder die Integration von Künstlicher Intelligenz.

Quelle: Pixabay / Stefan Schweihofer

Auch Stadtwerke Tübingen senken Energiepreise

VERTRIEB. Viele Energieversorger planen Preissenkungen zum neuen Jahr. Auch die Stadtwerke Tübingen passen ihre Tarife an. Günstigere Strom- und Gaspreise sollen die Haushalte entlasten.

Nicht nur in Tübingen, auch andernorts reagieren Energieversorger auf die sinkenden Beschaffungskosten für Strom und Gas: Auch die Rheinenergie, die Stadtwerke München und Sachsenenergie haben ihren Kunden bereits Preissenkungen in Aussicht gestellt (wir berichteten). Nun folgen die Stadtwerke Tübingen: Ab dem 1. Januar kommenden Jahres wollen sie die Arbeitspreise für Strom und Erdgas senken.

Das kommunale Versorgungsunternehmen mit Sitz in Tübingen (Baden-Württemberg) teilt mit, dass in den meisten Stromtarifen die Preise um durchschnittlich 1,6 bis 7,7 Prozent sinken. Beim Erdgas bewegen sich die Reduktionen zwischen 4 und 5 Prozent. Trotz leicht gestiegener Grundpreise in einzelnen Stromtarifen rechnen viele Haushalte laut dem Versorger mit niedrigeren Gesamtkosten.

Möglich machen die Anpassungen vor allem geringere Kosten für Energieeinkauf und Netzentgelte. Im Gegenzug seien staatliche Umlagen erneut leicht gestiegen, wie das Unternehmen mitteilt.

Einfluss auf Strom- und Gastarife

Ein Beispiel verdeutlicht den Effekt: 1 kWh Strom im Tarif „TüStrom Natur Haushalt“ kostet künftig 33,13 Cent – das sind 3,45 Cent weniger als bisher. Ein Musterhaushalt mit 2.000 kWh Jahresverbrauch zahlt dadurch rund 47 Euro weniger pro Jahr, trotz eines höheren Grundpreises von künftig 179 Euro. Bislang liegt dieser bei 157 Euro im Jahr.

Beim Erdgas ergibt sich laut der Stadtwerke Tübingen ebenfalls ein spürbarer Effekt: Im Tarif „TüGas Fix“ sinkt der Arbeitspreis um 0,66 Cent auf 12,38 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh spart ein Beispielhaushalt rund 117 Euro. Der Grundpreis bleibt mit 138,52 Euro konstant.

Eine zusätzliche Entlastung erwarten die Stadtwerke durch die jüngst vom Bundestag beschlossene Abschaffung der Gasspeicherumlage. Diese Änderung wirkt sich auf alle Gastarife aus, konnte aber aufgrund gesetzlicher Fristen nicht mehr in alle Anschreiben der Kunden integriert werden. Sondertarifkunden sollen jedoch bereits Informationen zu den Preisen ohne Umlage erhalten.

Die Stadtwerke Tübingen sind ein kommunales Versorgungsunternehmen mit rund 690 Beschäftigten. Neben Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser betreibt der Konzern unter anderem Bäder, Parkhäuser und den Stadtbusverkehr. Der Jahresumsatz liegt nach eigenen Angaben bei über 500 Millionen Euro.

Solarcomplex treibt 5 Millionen Euro privates Geld ein

Solarcomplex steckt Privatkapital auch in Heizzentralen wie in Hilzingen. Quelle: Solarcomplex

BETEILIGUNG. Das als AG geführte Bürgerunternehmen Solarcomplex leiht sich ein weiteres Mal Geld bei Privatanlegern. Fünf Millionen Euro sollen über Genussscheine hereinkommen.

Für die regionale Energiewende rund um den Bodensee sind dauerhaft Investitionen erforderlich. Das volle Auftragsbuch will die Solarcomplex AG nun auch mit Hilfe von privatem Geld abarbeiten. Fünf Millionen Euro möchte das von Bürgern, Stadtwerken und Genossenschaften getragene Unternehmen mit Sitz in Singen bundesweit akquirieren.

Wie Solarcomplex am 10. November bekannt gab, sind Investitionen in einer Stückelung von je 2.500 Euro möglich − es sind damit 2.000 Genussscheine im Angebot. Auf das Geld müssen Anlegende mindestens drei Jahre verzichten, es bringt in dieser Zeit den festen Zinssatz von jährlich 2,5 Prozent ein. Den Zins erwirtschafte Solarcomplex aus den Erlösen des bisherigen Kraftwerksparks, heißt es weiter.

Zu den verwirklichten Projekten zählen inzwischen 20 Wärmenetze, zwei Biogasanlagen, ein Dutzend Windturbinen, Solaranlagen mit mehr als 200 MW Leistung auf Dächern und Äckern sowie 15 Holzenergieanlagen im Contracting. Für diese Projekte hat Solarcomplex seit der Gründung nach eigenen Angaben rund 350 Millionen Euro investiert.

Das Unternehmen ist seit 2007 eine nicht an der Börse notierte Aktiengesellschaft. Privatleute können sich am Unternehmen selbst oder durch Genussscheine an Projekten beteiligen. Heute verfügt Solarcomplex über 1.700 Gesellschafter, darunter auch Stadtwerke, Bürgerenergiegenossenschaften und Stiftungen, mit einem Eigenkapital von mehr als 43 Millionen Euro.

Solarcomplex-Vorstand Bene Müller beschreibt den Hintergrund der Kapitalakquise so: „Unser Genussscheinkapital ist gedacht für diejenigen, welche klare Konditionen haben wollen: feste Verzinsung, feste Laufzeit, keine Gebühren.“ Prospekt und Zeichnungsschein hat das Unternehmen im Internet hinterlegt.

Stadtwerke Löhne suchen Ersatz für wechselnden Werkleiter

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

PERSONALIE. Der Werkleiter eines ostwestfälischen Versorgers zieht ein paar Orte weiter und übernimmt die frei werdende Geschäftsführung der Stadtwerke in Porta Westfalica.

Am Nordostrand von Nordrhein-Westfalen bekommen zwei Versorger eine neue Leitung. Auslöser ist das nahende Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Randulph Noack.

Noack wechselt im April 2026 in die passive Phase der Altersteilzeit und macht damit seinen Stuhl in der 37.000 Menschen zählenden Stadt des Kreises Minden-Lübbecke frei. Als Nachfolger hat der kommunale Versorger, der Strom, Heizstrom, Gas und Wärme im Energieangebot hat, sich nun für Matthias Kreft entschieden.

Für Kreft ist die neue Aufgabe nicht mit einem aufwendigen Ortswechsel verbunden. Er ist aktuell als Werkleiter des Versorgers in Löhne tätig. Die Kommune im Kreis Herford liegt nur rund 20 Straßenkilometer von Porta Westfalica entfernt.

Für Löhne ergibt sich daraus − nach Jahren der Kontinuität auf diesem Posten − die Bestellung eines neuen Werkleiters. Wie die Kommune als Mutter des Unternehmens über eine Sprecherin mitteilt, sei die Nachfolgesuche inzwischen gestartet.

Die Stadtwerke Löhne vertreiben ebenfalls Strom-, Gas- und Wärmeprodukte und sind als Eigenbetrieb der Stadt organisiert. In der aktuellen Form existieren sie seit 2020, davor firmierten sie unter der Bezeichnung Wasserbetriebe.

|

| Matthias Kreft wechselt aus dem ostwestfälischen Löhne ins benachbarte Porta Westfalica Quelle: Stadtwerke Löhne |

Heißwasser statt Dampf in Jena

Geschäftsführer Andre Sack, Stadtwerke Jena Netze-Geschäftsführerin Kristin Weiß und Stadtwerke-Projektleiter Christoph Krauße (v.l.) mit dem Schlussstein. Quelle: Stadtwerke Jena / Sandra Werner

WÄRMENETZ. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck haben ihr Projekt „Dampfablösung“ abgeschlossen. Ein Abschluss, der nach Unternehmensangaben „ein Anfang ist“.

Die kalte Dusche an Muttertag ist vergessen. Am Abend des 11. Mai war aus vielen Wasserhähnen und Duschköpfen in Jena nur noch kaltes Wasser gekommen. Die Stadtwerke hatten das dampfbetriebene Fernwärme-Netz im Süden der Stadt außer Betrieb genommen, um die Gegend an das mit Heißwasser gespeiste Hauptnetz anzuschließen. Die Umstellung bedeutet einen „ersten konkreten baulichen Schritt hin zum großen Ziel, die Fernwärme für Jena künftig klimaneutral bereitstellen zu können“, betonte das kommunale Unternehmen damals anlässlich der kurzzeitigen Abkühlung. Jetzt haben die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit einem Schlussstein das Projekt „Dampfablösung“ beendet.

Der Schlussstein, eine mit den Projektdaten geprägte Betonstufe, ziert künftig den Eingang der neu gestalteten Fernwärmestation an der Ernst-Abbe-Hochschule. Stadtwerke-Chef Andre Sack, Geschäftsführer der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Jena Netze, Kristin Weiß, und Stadtwerke-Projektleiter Christoph Krauße begossen den Stein gleichsam symbolisch mit heißem Wasser.

Seit 2019 haben die Stadtwerke nach eigener Darstellung in mehreren Teilmaßnahmen auf diese Netzumstellung hingearbeitet. 24 baulich-betriebliche Einzelmaßnahmen seien umgesetzt worden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 6,8 Millionen Euro, davon entfielen 3,4 Millionen Euro auf das laufende Jahr.

Wärmenetzstrategie und Wärmeplanung

Die Stilllegung des Dampfnetzes ist für den Versorger „eine der größten Veränderungen im Jenaer Fernwärmenetz seit Ende der 1990er Jahre“. Das Dampfnetz verlief auf einer Länge von sieben Kilometern. Es nutzte bis zu 320 Grad heißen Wasserdampf. Zuletzt wurden noch neun zumeist gewerblich-industrielle Großkunden über das Dampfnetz versorgt. Sie hätten die Fernwärme nicht nur zum Heizen, sondern auch in der Produktion genutzt. Doch die Nachfrage nach reinem Prozessdampf ist zuletzt stark zurückgegangen. Hinzu kam, dass sich ein Hochtemperatur-Fernwärmenetz nicht für den Betrieb mit erneuerbaren Energien eignet.

Die Dampfablösung sieht man als erste konkrete Maßnahme, um das Fernwärmenetz zukunftssicher aufzustellen. Von einem Projektabschluss, „der eigentlich ein Anfang ist“, ist die Rede. Die Stadtwerke wollen den Ausbau und die Verdichtung des Fernwärmenetzes und die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung vorantreiben.

Seit Ende 2022 liegt mit der Wärmenetzstrategie ein Konzept vor, wie die Fernwärme für Jena bis 2040 klimaneutral erzeugt werden soll. Seit Anfang dieses Jahres gibt es eine kommunale Wärmeplanung für die Stadt. Aktuell führen die Stadtwerke die Erkenntnisse in einer aus dem Bundesprogramm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“ geförderten Transformationsplanung zusammen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

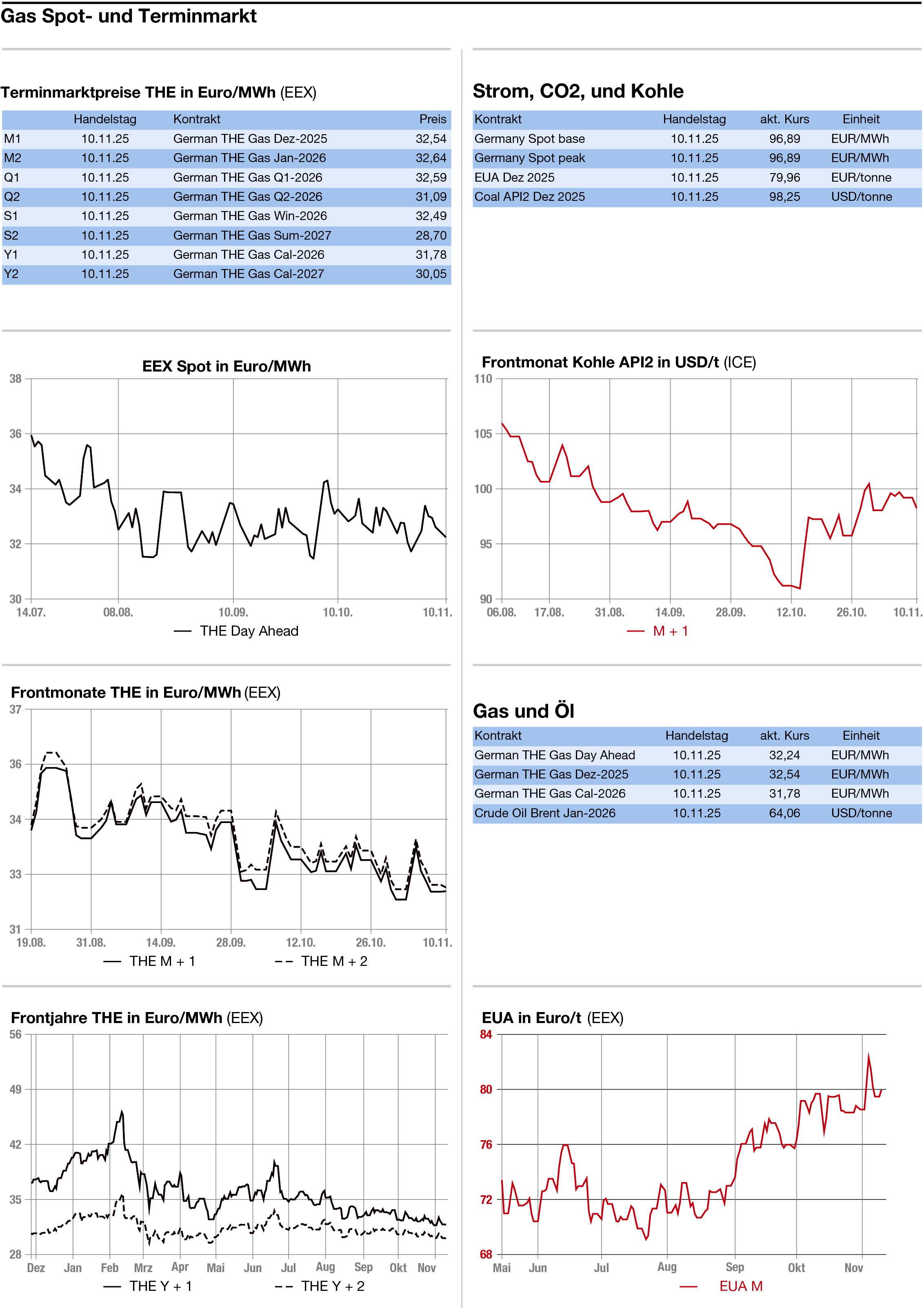

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiekomplex gibt zum Wochenauftakt nach

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

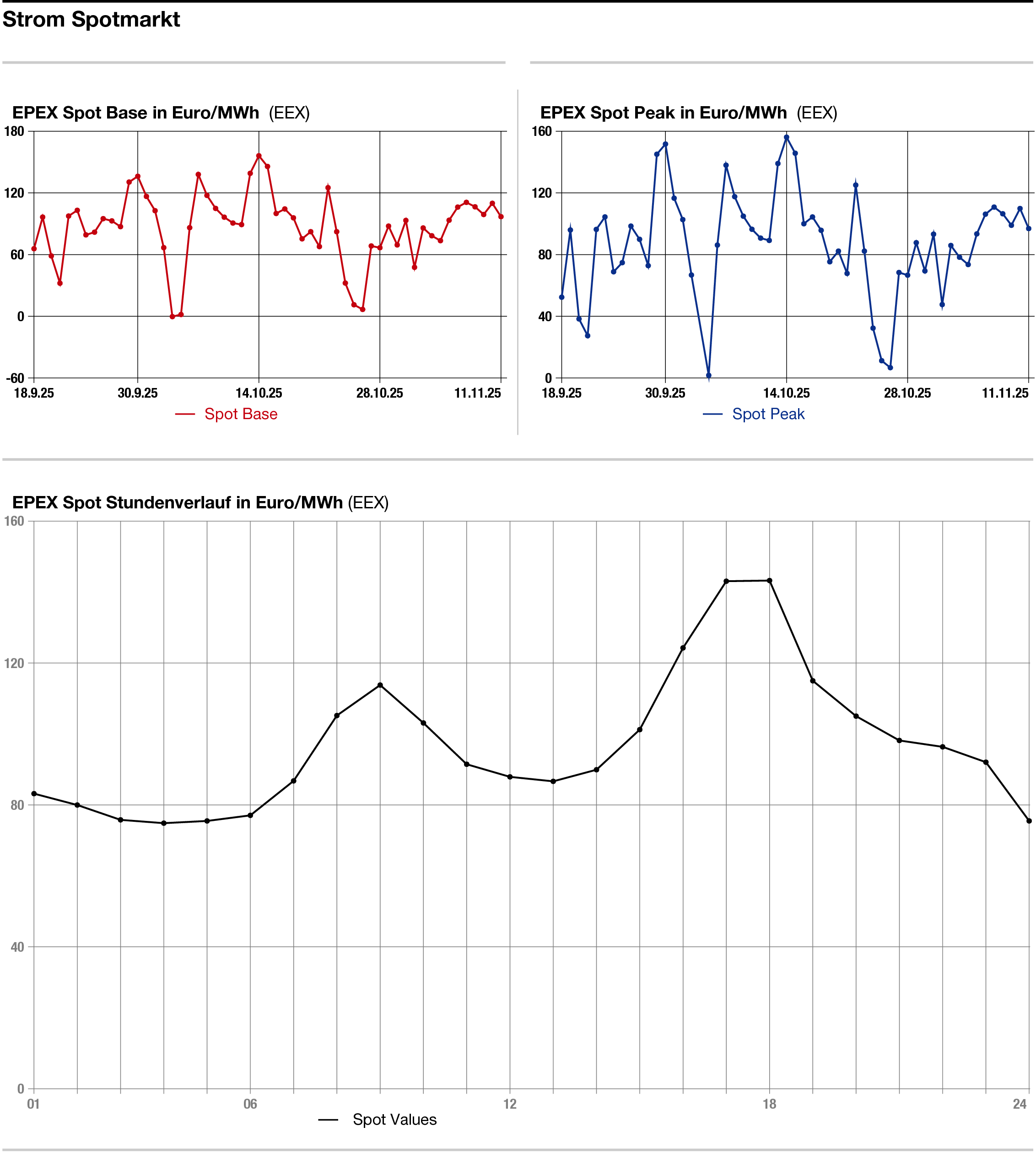

Überwiegend leichter haben sich die Energienotierungen am Montag gezeigt. Nur Brent konnte etwas von den Hoffnungen auf ein Ende des Regierungs-Shutdowns in den USA profitieren, die die Aktienmärkte beflügelt. „In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdown ab, damit steigt die Risikobereitschaft“, heißt es an der Börse. Doch die politischen Entwicklungen in den USA waren nicht durchschlagskräftig genug, um die europäisch-zentrierten Energiemärkte aus ihrer Lethargie zu reißen. Dafür ist die Witterung noch deutlich zu mild.

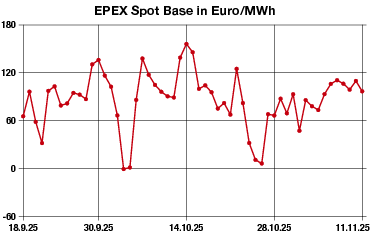

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Day-Ahead zeigte sich mit 97 Euro/MWh im Base und 109 Euro/MWh im Peak. An der Börse mussten für die Grundlast 96,89 Euro und in der Spitzenlast 108,73 Euro/MWh gezahlt werden. Am Freitag wurden für den Montag börslich 141 Euro entrichtet.

Ursache für den Preisrückgang von Montag auf Dienstag ist eine höhere Erneuerbaren-Einspeisung. Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den zweiten Tag der laufenden Arbeitswoche im Base 20,1 GW an Beiträgen von Wind und Solar. Für den Berichtstag wurden nur 9,4 GW vorhergesagt. Für den Mittwoch werden bei steigenden Temperaturen rund 28,7 GW prognostiziert und für den Donnerstag gar 30,9 GW. Danach sollen die Beiträge von Wind und Solar zurückgehen und die Temperaturen etwas sinken.

Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag unter dem Eindruck der leichten Abgaben bei CO2 und Gas 0,33 auf 88,36 Euro/MWh.

CO2: Der CO2-Markt zeigte sich am Montagnachmittag leichter. Bis gegen 14.22 Uhr verlor der Dec 25 um 0,38 auf 79,09 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden am Berichtstag bis zu diesem Zeitpunkt 20,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 80,35 Euro, das Tief bei 78,91 Euro. Die Marke von 80 Euro ist laut Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, entscheidend für die kurzfristige Marktentwicklung. Ein nachhaltiges Übertreffen dieses Widerstands würde weitere Aufwärtsimpulse auslösen. Dagegen müsse bei Notierungen unter 78 Euro mit einer verstärkten Konsolidierung gerechnet werden, so die Analystin.

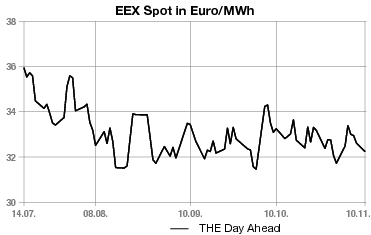

Erdgas: Etwas leichter haben sich am Montag die europäischen Gasmärkte gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.58 Uhr 0,23 auf 30,77 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 0,16 auf 32,73 Euro nach unten. Ursache für die leicht seitwärts-abwärts gerichtete Bewegung sind die die Aussichten auf eine zunächst weiter bestehende milde Witterung in Deutschland und Nordwesteuropa über die Monatsmitte hinaus.

Erst mit dem Rückgang auf winterliche Temperaturen dürften sich für die Gasmärkte bullishe Impulse ergeben. Die Heating Degree Days belaufen sich aktuell auf 59,4. Der saisonale Durchschnitt beträgt 71,7. Sehr gut ist zudem die Versorgung mit norwegischem Erdgas. Für den Berichtstag belaufen sich die Lieferungen auf reichhaltige 331,4 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: