12. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

MOBILITÄT: Verkehrswende auf die Straße bringen

WASSERSTOFF: Deutschland und Tschechien vernetzen Wasserstoffnetze

KOHLE: BMWE präzisiert Leag-Entschädigung

RECHT: Eilantrag gegen Geothermie-Erlaubnis unzulässig

HANDEL & MARKT

SMART METER: 100 Millionen für den Smart-Meter-Rollout

AUFTRAG: Siemens Energy kauft gesamten Strom aus EnBW-Solarpark

IT: Hoher Strombedarf für Rechenzentren

VBW-ENERGIEPREISINDEX: Energiepreise im September leicht gestiegen

STATISTIK DES TAGES: Pfad zum kompletten Kohleausstieg in Deutschland bis 2038

TECHNIK

STROMNETZ: Netzumbau erfordert Trennung von PV-Anlagen

GEBÄUDETECHNIK: Wärmepumpen sind auch im Altbau effizient

STROMSPEICHER: Feldtest zum bidirektionalen Laden als Erfolg gewertet

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: Versorger stehen vor Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro

KOHLEKRAFTWERKE: Resinvest kauft weitere Kohlekraftwerke

RECHT: Entlassene Pforzheimer Geschäftsführer geben auf

PERSONALIE: Nur ein Kurzzeit-Chef bei den Stadtwerken Neustadt

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energienotierungen uneinheitlich

TOP-THEMA

Sefe bezieht Milliarden kWh LNG aus Russland

Quelle: Pixabay / Rudy and Peter Skitterians

GAS.

Durch einen Take-or-Pay-Vertrag bezieht das deutsche Staatsunternehmen Sefe noch immer erhebliche Mengen verflüssigtes Erdgas aus Russland, so eine Antwort der Bundesregierung.

Das deutsche Staatsunternehmen Securing Energy for Europe GmbH (Sefe) hat mit einem russischen Unternehmen noch immer eine aktive Lieferbeziehung über eine Menge von 2,9 Millionen Tonnen (umgerechnet rund 40 Milliarden kWh) verflüssigtes Erdgas (LNG) pro Jahr. Das teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag mit. Das Erdgas kommt dabei von der russischen Jamal-Halbinsel. Und: „Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2040“, heißt es weiter.

Trotz umfangreicher Sanktionen der Europäischen Union und des erklärten Willens der Bundesregierung, kein russisches Erdgas mehr zu importieren, kommen damit immer noch erhebliche Mengen Erdgas aus Russland nach Deutschland. Denn: „Zur aktuellen Rechtslage wirksame Kündigungsoptionen bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung nicht.“ Heißt: Die aktuelle Rechtslage gibt eine Kündigung des Vertrags nicht her.

Sefe mit Sitz in Berlin ist die Nachfolgegesellschaft der Gazprom Germania. Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde die deutsche Tochter des Gazprom-Konzerns in deutsches Staatseigentum überführt. Übernommen wurde dabei auch der Liefervertrag der „SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd“ mit der russischen „Yamal Trade Pte Ltd“ (Yamal). Darin ist festgelegt, dass das Unternehmen eine feste Menge verflüssigtes Erdgas pro Jahr von der Jamal-Halbinsel bezieht. Aktuelle Anlandepunkte sind europäische LNG-Häfen in Belgien oder Frankreich, wo das Gas in das europäische Gasnetz eingespeist wird.

Das Problem ist dabei: Sefe hat laut Bundesregierung kein einseitiges Kündigungsrecht, ist also an den Vertrag gebunden – im konsequentesten Fall bis 2040. Im Jahr 2023 sei erfolglos ein Versuch unternommen worden, den Vertrag an einen Dritten zu verkaufen. Das Erdgas gar nicht abzunehmen, sei aus Sicht der Bundesregierung allerdings auch keine Lösung, da es sich bei dem Vertrag um einen Take-or-Pay-Vertrag handelt.

So heißt es in der Antwort: „Da Sefe kein einseitiges Kündigungsrecht besitzt, würde die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Yamal-Vertrag dazu führen, dass Sefe weiterhin den ‚Take-or-Pay‘-Preis an Yamal zahlen müsste, während Yamal gleichzeitig berechtigt wäre, das LNG an einen anderen Käufer zu verkaufen, was zu doppelten Einnahmen für Yamal führen würde.“

Um aus dem Vertrag herauszukommen, setzt die Regierung nun auf das 19. EU-Sanktionspaket. Darin sei es möglich, sich auf höhere Gewalt („force majeure“) zu berufen. „Nach Kenntnis der Bundesregierung dürften sowohl die Verordnung bezüglich ‚RePowerEU‘ als auch das 19. Sanktionspaket dazu führen, dass Sefe die Abnahme des LNGs aus dem Yamal-Altvertrag einstellen muss.“ Die Bundesregierung unterstütze ausdrücklich die Bemühungen um EU-Sanktionsmaßnahmen, heißt es weiter. Ob das aber wirklich gelingt, ist noch unklar.

Quelle: BEE

Verkehrswende auf die Straße bringen

MOBILITÄT. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) dringt auf eine ambitionierte Weiterentwicklung der THG-Quote für die Verkehrswende. Der Kabinettsbeschluss dazu sei überfällig.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat die Bundesregierung am 11. November dazu aufgerufen, die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) als zentrales Instrument für die Verkehrswende verlässlich weiterzuentwickeln. Hintergrund ist die Verschiebung des geplanten Kabinettsbeschlusses zur Novelle des Bundesimmissionsschutzgesetzes, mit dem auch die Neuregelung der THG-Quote verbunden ist. Der Verband sieht darin ein Signal der Unsicherheit für Marktakteure, die auf langfristig verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen seien.

In einem Grundsatzpapier nennt der BEE zentrale Maßnahmen für die rasche Verkehrswende. Laut BEE entscheidet die Entwicklung im Verkehrssektor maßgeblich darüber, ob Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Während im Strom- und Industriesektor seit Jahren sinkende CO2-Emissionen zu beobachten seien, habe sich im Verkehr kaum etwas verändert.

Der Verband verweist darauf, dass die Elektromobilität inzwischen technisch marktreif ist und europäische sowie deutsche Hersteller ein breites Angebot an elektrisch betriebenen Fahrzeugen bereitstellen. Entscheidend sei nun ein ordnungspolitischer Rahmen, der Investitionen ermögliche und Planungssicherheit schaffe.

Orientierung an der tatsächlichen CO2-Minderung

BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser betont, dass die THG-Quote eine wesentliche Rolle spiele. Sie solle nach ihrer Einschätzung ambitioniert angehoben und bis zum Jahr 2045 fortgeführt werden. Nur so ließen sich Investitionen in erneuerbare Antriebe verlässlich absichern. „Die Verkehrswende gelingt, wenn es einen klaren Rahmen gibt. Die THG-Quote schafft Orientierung für Hersteller, Energieunternehmen und Verbraucher“, so Heinen-Esser.

Der BEE verweist zudem auf weitere Maßnahmen, die die Politik parallel vorantreiben sollte. Dazu gehören aus Sicht des Verbands Kaufanreize für Elektrofahrzeuge, etwa durch steuerliche Entlastungen oder sozial gestaltete Leasingmodelle, wie sie in Frankreich praktiziert werden. Ein Bonus-Malus-System, das erneuerbare Antriebe gleichwertig einbezieht, könne zusätzliche Wirkung entfalten.

Bei erneuerbaren Kraftstoffen fordert der Verband eine steuerliche Behandlung, die sich an der tatsächlichen CO2-Minderung orientiert und nicht am eingesetzten Volumen oder Energiegehalt. Auch im Güterverkehr sieht der BEE Handlungsbedarf. Die Lastkraftwagen-Maut solle weiterentwickelt werden, sodass Fahrzeuge, die nachweislich nachhaltige Kraftstoffe verwenden, eine Rückerstattung der CO2-Komponente erhalten können. Eine solche Regelung könne den Einsatz erneuerbarer Lösungen im Schwerlastbereich wirtschaftlicher machen.

Klare Regeln für bidirektionales Laden nötig

Ein weiterer Schwerpunkt des Verbands betrifft die Lade- und Tankinfrastruktur. Der Ausbau müsse an öffentlichen, gewerblichen und privaten Standorten schneller vorankommen. Dabei gehe es nicht nur um die Errichtung zusätzlicher Ladepunkte, sondern auch um verlässliche Investitionsbedingungen und Preistransparenz, auch im privaten Bereich. Kommunen sollten nach Einschätzung des BEE in die Lage versetzt werden, Fuhrparks klimafreundlich zu gestalten, ohne dass bestimmte erneuerbare Antriebsarten strukturell benachteiligt werden.

Darüber hinaus hebt der Verband die Integration der Elektromobilität in das Stromsystem hervor. Bidirektionales Laden, also das Einspeisen von Strom aus Fahrzeugbatterien zurück ins Netz (Vehicle-to-Grid), könne die Netzstabilität verbessern. Dafür seien klare Markt- und Abgabenregelungen sowie dynamische Tarife erforderlich. Der BEE habe diese Punkte bereits in einem Kommentar zum Masterplan Ladeinfrastruktur gegenüber der Bundesregierung hervorgehoben, heißt es von Seiten des Verbands.

Heinen-Esser unterstreicht, dass erst das Zusammenspiel verschiedener erneuerbarer Optionen eine krisenfeste und bezahlbare Mobilität ermögliche. Die Bundesregierung müsse deshalb den anstehenden Kabinettsbeschluss zur THG-Quote als Ausgangspunkt für eine konsequent erneuerbare Verkehrswende nutzen. Ziel sei ein klimaneutrales und wirtschaftlich stabiles Mobilitätssystem bis 2045.

Das BEE-Grundsatzpapier zur Energiewende im Straßenverkehr steht als PDF zum Download bereit.

Deutschland und Tschechien vernetzen Wasserstoffnetze

Quelle: Shutterstock / r.classen

WASSERSTOFF. Deutschland und Tschechien planen, ihre Wasserstoffnetze zu verknüpfen. Eine neue Arbeitsgruppe soll Projekte wie den „Czech-German Hydrogen Interconnector“ koordinieren.

Deutschland und Tschechien haben ihre Zusammenarbeit beim Aufbau einer gemeinsamen Wasserstoffinfrastruktur vertieft. Beim Auftakttreffen in Berlin kamen Vertreter beider Regierungen und Industrieakteure zusammen, um eine bilaterale Arbeitsgruppe für Wasserstoffinfrastruktur zu gründen. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) soll die Gruppe die grenzüberschreitende Planung und den Informationsaustausch stärken.

Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Bernhard Kluttig, Abteilungsleiter für Sicherheit, Gas und Wasserstoff im BMWE, und Tomas Ehler, Abteilungsleiter im tschechischen Ministerium für Industrie und Handel. Beide betonten die Bedeutung einer abgestimmten Wasserstoffstrategie in Mitteleuropa. Kluttig sagte, eine verlässliche Wasserstoffinfrastruktur ende nicht an Landesgrenzen und sei zentral für eine klimaneutrale Energiezukunft. Ehler hob hervor, dass Wasserstoffimporte aus Deutschland die Dekarbonisierung der tschechischen Industrie wesentlich unterstützen könnten.

Ein Schwerpunkt der neuen Kooperation liegt auf dem sogenannten „Czech-German Hydrogen Interconnector“ (CGHI). Dieses Projekt sieht die Umrüstung bestehender Erdgasleitungen zu Wasserstoffpipelines vor, die den bidirektionalen Transport zwischen beiden Ländern ermöglichen sollen. Damit wird eine direkte Verbindung der nationalen Wasserstoffnetze geschaffen, die zugleich das geplante deutsche Wasserstoff-Kernnetz stärken soll. Zudem bereitet das Vorhaben künftige Wasserstoffimporte nach Tschechien vor.

Grundlage der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Deutsch-Tschechische Absichtserklärung zur Wasserstoffinfrastruktur, die beide Staaten am 25. April dieses Jahres unterzeichnet haben. Darin bekennen sie sich zu einem koordinierten Aufbau einer sicheren und leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur in Mitteleuropa.

Die neue Arbeitsgruppe soll neben den Ministerien auch die nationalen Regulierungsbehörden und Netzbetreiber wie Gascade, Open Grid Europe (OGE), „NaTran“ und „Net4Gas“ einbinden. Sie will den Informationsaustausch vertiefen, gemeinsame Planungen vorantreiben und so den Aufbau eines integrierten europäischen Wasserstoffmarkts unterstützen. Laut beiden Regierungen ist das Ziel, Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Effizienz und technologische Souveränität in der Region zu fördern.

BMWE präzisiert Leag-Entschädigung

Quelle: Pixabay / Ben Scherjon

KOHLE. Entschädigung und Zahlungsrhythmus für Leag-Stilllegungen werden neu geordnet. Auslöser ist ein Antrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie an den Bundestag.

Die Entschädigungsregelung für die Stilllegung von Braunkohleanlagen der Lausitz Energie-Gruppe (LEAG) soll angepasst werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat dem Bundestag einen entsprechenden Antrag vorgelegt und die erforderliche Zustimmung nach § 49 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes (KVBG) beantragt (siehe Drucksache 21/2598). Zuvor hatte das Bundeskabinett den Entwurf am 8. Oktober dieses Jahres zur Kenntnis genommen.

Kern des Vorhabens ist es, die Entschädigung der Leag auf einen nominalen Betrag von bis zu 1,75 Milliarden Euro festzulegen. Der Betrag setzt sich aus einem feststehenden Anteil und später festzulegenden, variablen Anteilen zusammen. Für Kleinanlagen ist keine Entschädigung vorgesehen, und Zinsen fallen nicht an. Das BMWE bittet den Bundestag, dem beigefügten Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag (ÖRV) zuzustimmen.

Zahlungsrhythmus und Verfahren

Von 2025 bis einschließlich 2029 sollen fünf jährliche Raten von jeweils 91,5 Millionen Euro an die zweckgebundenen Gesellschaften fließen. Parallel sollen zusätzliche Einzahlungen nach § 45 Absatz 3 KVBG zum 31. Dezember dieses Jahres vollständig erstattet werden. Ab 2029 folgen nach dem Willen des BMWE jährliche Raten, deren Höhe die Bundesnetzagentur nach zwei im Vertrag festgelegten Formeln ermitteln soll: eine Formel für entgangene Gewinne aus der Stromerzeugung und eine weitere für entgangene Gewinne aus dem Vertrieb von Veredelungsprodukten. Die Formel für die Stromerzeugung gilt je Block für bis zu fünf Jahre nach dessen endgültiger Stilllegung; die Anwendung endet spätestens 2042.

Zwischen 2029 und 2039 soll ein „Ursprünglicher Jahreshöchstbetrag“ die Auszahlungen auf jeweils ein Fünfzehntel der verbleibenden Gesamtsumme begrenzen − nach Abzug der Erstattungen. Unterschreitungen können in Folgejahren nachgeholt werden, wie in der Drucksache zu lesen ist. Übersteigt der errechnete Betrag den Jahreshöchstbetrag, wird der Überschuss in späteren Jahren ausgezahlt. Insgesamt enden die Zahlungen, sobald die Summe von 1,75 Milliarden Euro erreicht ist.

Berichtspflicht der Leag

Die Bundesnetzagentur überprüft die jährlichen Zahlungen und legt deren Höhe fest. Dafür muss die Leag bis zum 30. Juni eines jeden Jahres Unterlagen, Nachweise und Berichte einreichen. Der Behörde obliegt das Recht, zusätzliche Informationen anzufordern oder eigene Prüfungen durchzuführen. Außerdem legt der Änderungsvertrag genau fest, wann Geld aus den Zweckgesellschaften entnommen werden darf − etwa, wenn Rekultivierungsarbeiten abgeschlossen sind, wenn ein Sicherheitsaufschlag von 10 Prozent überschritten wird oder wenn bereits gezahlte Entschädigungen weitergereicht werden. Jede Entnahme muss von den zuständigen Bergbehörden genehmigt werden.

Sobald der Änderungsvertrag in Kraft tritt, übernimmt „EP Energy Transition, a.s.“, eine tschechische Aktiengesellschaft der EPH-Gruppe, die Anteile der bisherigen Leag-Gesellschafter und wird Vertragspartner. Der Antrag soll zudem die bereits vereinbarten Rechtsverzichte erneuern und internationale Schiedsgerichte ausschließen. Wenn diese Zusagen verletzt werden, kann der Bund Zahlungen stoppen und bereits gezahlte Beträge zurückfordern.

Laut BMWE dient die beim Bundestag eingereichte Änderung dazu, die Auflagen der Europäischen Kommission zu erfüllen. Diese hatte am 4. Juni 2024 eine Entschädigung der Leag von bis zu 1,75 Milliarden Euro als mit dem Binnenmarkt vereinbar bewertet – unter bestimmten Bedingungen. Der Vertrag passt den bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag (ÖRV) an diese Vorgaben an. Er tritt erst in Kraft, wenn auch die geplanten Änderungen am KVBG gelten.

Nach Angaben des Bundestags fügt sich das Vorhaben in das KVBG von 2021 ein. Dieses sieht die schrittweise Abschaltung aller Braunkohlekraftwerke in Deutschland bis spätestens 2038 vor und regelt Entschädigungen für vorzeitige Stilllegungen. Der neue Änderungsvertrag betrifft die Leag-Standorte in der Lausitz und legt Zahlungen, Kontrolle und Zuständigkeiten neu fest.

Eilantrag gegen Geothermie-Erlaubnis unzulässig

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

RECHT. Die Richter verweisen auf das zweistufige Bergrechtsverfahren. Erst bei konkreten Bohrungen könnten Anwohner Einwände vorbringen.

Der Eilantrag eines Anwohners gegen die Verlängerung einer sogenannten bergrechtlichen Aufsuchungserlaubnis für Tiefengeothermie im Feld „Rhein-Pfalz“ ist gescheitert. Der Antrag sei unzulässig, teilte das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße mit.

Der Mann, Eigentümer eines Grundstücks in Waldsee und Mitglied einer Bürgerinitiative, hatte sich gegen den Schritt des Landesamts für Geologie und Bergbau gewandt, die Erlaubnis für die Stadt Schifferstadt und die Stadtwerke Speyer bis Juli 2028 zu verlängern. Sein Grundstück liege nahe an geplanten Bohrlandepunkten. Er fürchte Lärm-, Licht- und Verkehrsbelastungen sowie seismische Effekte und eine Gefährdung des Grundwassers.

Nach Auffassung der Richter fehlt dem Antragsteller die Antragsbefugnis. Die Verlängerung einer Aufsuchungserlaubnis nach dem Bundesberggesetz könne keine Rechte privater Dritter verletzen. Die Kammer verwies auf das zweistufige System des Bergrechts. Die jetzige Erlaubnis gewähre nur das Recht, in einem bestimmten Gebiet nach Erdwärme zu suchen. Erst bei Bohrungen sei ein Verfahren erforderlich, in dem Anwohner ihre Einwände vorbringen könnten.

Befürchtete Beeinträchtigungen wie Lärm, Erschütterungen oder Gefahren fürs Grundwasser seien daher erst in diesem zweiten Schritt zu prüfen. Ein konkreter Bohrstandort in Waldsee stehe derzeit nicht fest. Der Beschluss vom 10. November 2025 (Az.: 5 L 1190/25.NW) ist nicht rechtskräftig. Gegen ihn ist Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz möglich.

Quelle: Shutterstock / Shcherbakov Ilya

100 Millionen für den Smart-Meter-Rollout

SMART METER. Der Infrastrukturinvestor Calisen will rund 100 Millionen Euro in den Rollout intelligenter Messsysteme investieren und mit einem ehemaligen EnBW-Manager im hiesigen Markt Fuß fassen.

Die Callisen-Gruppe hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren „bis zu 100 Millionen Euro“ im Rahmen der Partnerschaft mit Energy Metering Germany in das intelligente Messwesen zu investieren. Mit diesen Mitteln soll die „Einführung von 250.000 kostenfreien intelligenten Messsystemen“ unterstützt werden, wie es in einer Mitteilung von Calisen heißt.

Mit dem Metering-Dienstleister und Infrastrukturinvestor Calisen hat Energy Metering Germany – in diese Gesellschaft hat Octopus Energy seinen wettbewerblichen Messstellenbetrieb ausgegliedert – einen Partner gewonnen, der die Finanzierung der intelligenten Messsysteme von Octopus Energy übernimmt. Damit werde ein neues Marktsegment in Deutschland geschaffen, hieß es bei Bekanntgabe der Kooperation im Februar 2025: der Meter Asset Provider (MAP).

In Großbritannien, wo Octopus und Calisen jeweils ihren Hauptsitz haben, ist diese Rolle schon seit Jahren fest im Ökosystem des intelligenten Messwesens etabliert. Dort gibt es sogar mit der Community of Meter Asset Providers (CMAP) einen Branchenverband, in dem sich Unternehmen zusammengeschlossen haben, die in Smart Meter und die damit verbundene Technik investieren.

Calisen ist Meter Asset Provider

Die Bekanntgabe des Investitionsvolumens für die nächsten drei Jahre folge auf den „erfolgreichen Abschluss eines im Februar dieses Jahres gestarteten Pilotprojekts, heißt es in der aktuellen Mitteilung weiter. In dessen Rahmen seien bis heute rund 10.000 intelligente Messsysteme bundesweit installiert worden.

Octopus Energy ist neben Rabot Charge, Tibber und Ostrom auch Mitglied der Smart Meter Initiative (SMI). Die Unternehmen bezeichnen sich als digitale Ökostromanbieter und hatten im Januar 2024 angekündigt, im Rahmen der SMI den Rollout intelligenter Messsysteme gemeinsam mit grundzuständigen Messstellenbetreibern vorantreiben zu wollen. Hintergrund sind die Produktportfolien der Unternehmen, die stark auf flexible beziehungsweise dynamische Tarife setzen, welche zum Teil den Einsatz eines intelligenten Messsystems voraussetzen.

Zur aktuellen Ankündigung erklärte Catherine O‘Kelly, CEO von Calisen: „Die intelligenten Messsysteme, die wir im Rahmen unseres Partnerschaftsmodells bereitstellen, bei dem wir die Finanzierung und Installation übernehmen, ermöglichen Verbrauchern einen schnellen und einfachen Zugang zu diesem für eine erfolgreiche Energiewende wichtigen Instrument.“

„Wir sehen ein enormes Potenzial, die Energiewende am deutschen Markt zu beschleunigen. Deshalb bauen wir vor Ort ein Team auf, um diesen Wandel aktiv zu unterstützen“, fügte Claus Fest hinzu. Er ist der neue Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH. Er kommt von EnBW, wo er unter anderem den Bereich Energiewirtschaft und Beschaffung leitete.

„Durch die Partnerschaft mit EMG zeigen wir, dass Smart Metering ein investierbares Asset ist und erschließen privates Kapital, das für die Erreichung der erforderlichen Größe und Geschwindigkeit des Rollouts von Smart Metern unerlässlich ist“, so Fest.

Siemens Energy kauft gesamten Strom aus EnBW-Solarpark

Ein PPA-Vertrag zwischen EnBW und Siemens Energy ist perfekt. Quelle: EnBW

AUFTRAG. Alles für einen: Siemens Energy kann die komplette Stromproduktion eines 40-MW-Solarparks von EnBW für sich beanspruchen. Möglich macht es ein umfangreicher Direktliefervertrag (PPA).

Eine große Menge Sonnenenergie aus Brandenburg hat sich Siemens Energy sichern können. Mit der Karlsruher Energie Baden-Württemberg (EnBW) handelte der Elektro- und Energietechnikriese einen Langfristvertrag (Power Purchase Agreement) über zehn Jahre aus.

Erstmals soll demnach ab dem 1. Januar 2026 bilanziell Grünstrom aus dem brandenburgischen Solarpark Frankenförde an Siemens Energy gehen. Die 40,8-MW-Anlage ist laut Mitteilung von EnBW seit Juni 2025 funktionsfähig. Über den Daumen kann der Abnehmer mit 40 Millionen kWh Ökoenergie pro Jahr rechnen.

Siemens Energy erhält die komplette Menge des produzierten Stroms, heißt es weiter. Damit ließe sich ein Viertel des Bedarfs der deutschen Standorte decken. Das Unternehmen hat seinen Verwaltungssitz in München und die Konzernzentrale in Berlin.

Geht man nach der Selbstbeschreibung von Siemens Energy, wird der Konzern noch grüner als grün. Offiziell spricht er davon, bereits seit 2023 den eigenen Strombedarf über Ökoenergie zu decken. Dafür kauft Siemens Energy Strom mit Herkunftsnachweisen ein.

Die Partnerschaft mit EnBW sei für Siemens Energy „ein Baustein auf unserem Weg zur klimaneutralen Unternehmensführung bis 2030“, so Dieter Vollkommer, Leiter Nachhaltigkeit, laut der Mitteilung. EnBWs Commercial Director Trading, David Beaton, wiederum sieht sein Unternehmen als „führender Anbieter von PPAs“ gestärkt.

EnBW und Siemens Energy machen nicht zum ersten Mal gemeinsame Sache. Sie kooperieren bereits bei diversen Energiewende-Projekten, zum Beispiel beim Neubau des wasserstofffähigen Gaskraftwerks in Stuttgart-Münster, bei den Nordsee-Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ (Gesamtleistung 630 MW) oder bei der Stromtrasse „SuedLink“.

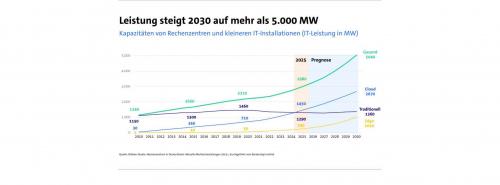

Hoher Strombedarf für Rechenzentren

Quelle: Pixabay / Edgar Oliver

IT. Der Digitalverband Bitkom hat neue Zahlen zum Rechenzentrumsmarkt veröffentlicht. KI und Cloud sorgen demnach für starkes Wachstum, besonders in Frankfurt/Main.

Die Rechenzentrumslandschaft in Deutschland wächst deutlich. Laut einer neuen Studie des Digitalverbands Bitkom, die das Borderstep Institut erstellt hat, treiben vor allem Anwendungen der künstlichen Intelligenz sowie Cloud-Angebote den Ausbau voran. In diesem Jahr investieren demnach Betreiber rund 12 Milliarden Euro in IT-Hardware sowie 3,5 Milliarden Euro in Gebäude und technische Ausstattung.

Der Anteil von Rechenzentren, die speziell für KI ausgelegt sind, liegt derzeit bei rund 15 Prozent der installierten Kapazitäten. Bis 2030 soll deren Anschlussleistung von aktuell 530 MW auf 2.020 MW steigen. Dann würde ihr Anteil etwa 40 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen. Aktuell sind in Deutschland rund 2.000 Rechenzentren mit einer Leistung von jeweils mehr als 100 kW in Betrieb, darunter 100 größere Standorte mit mindestens 5 MW Leistung.

Die gesamte Rechenzentrumsleistung steigt 2025 nach Studienangaben um 9 Prozent auf 2.980 MW. Anfang 2026 soll erstmals die Marke von 3.000 MW überschritten werden. Bis 2030 rechnen die Studienautoren mit rund 5.000 MW. Gemessen an 2024 würden sich die Kapazitäten damit nahezu verdoppeln. Damit steigen der Strombedarf und die Anforderungen an die Netzanschlüsse.

Energieeffizienz bleibt Wettbewerbsfaktor

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder betont die wirtschaftliche Bedeutung leistungsfähiger Rechenzentren. Für einen wettbewerbsfähigen Standort brauche es daher schnellere Genehmigungen, verlässliche Rahmenbedingungen und Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen. Ohne leistungsfähige Rechenzentren könne Deutschland seine digitale Souveränität nicht sichern.

Die Hälfte der aktuell installierten Kapazitäten entfällt laut Studie auf Cloud-Infrastrukturen. Diese steigen in diesem Jahr um rund 17 Prozent auf 1.450 MW. Edge-Rechenzentren, die näher an Anwendungen und Nutzern angesiedelt sind und besonders kurze Reaktionszeiten ermöglichen, kommen 2025 auf 240 MW, bleiben jedoch im Vergleich zu klassischen und Cloud-Strukturen vorerst eine Ergänzung. Klassische Rechenzentren verzeichnen dagegen einen leichten Rückgang und erreichen 2025 etwa 1.290 MW.

Parallel dazu steigt der Stromverbrauch weiter. Für 2025 wird ein Bedarf von 21,3 Milliarden kWh erwartet. 2024 lag er noch bei 20 Milliarden kWh, 2015 bei 12 Milliarden kWh. Zwei Drittel des Bedarfs entfallen auf Server, Speicher und Netzwerktechnik, ein Drittel auf Gebäudetechnik wie Kühlung. Die Energieeffizienz der Systeme hat sich in den vergangenen Jahren zwar verbessert, doch der steigende Bedarf durch KI-Anwendungen kompensiert Einsparungen weitgehend.

Nach Angaben von Rohleder bleibt Energieeffizienz ein zentraler Wettbewerbsfaktor.

Regional zeigt sich ein starkes Gefälle. Das größte Cluster liegt mit gut 1.100 MW im Großraum Frankfurt. Bayern folgt mit 420 MW, Nordrhein-Westfalen mit 378 MW. Geringe Leistungen verzeichnen Schleswig-Holstein, Bremen oder das Saarland. Für die kommenden Jahre kündigen Betreiber zahlreiche neue Vorhaben an, darunter Projekte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern wird über ein Rechenzentrum mit rund 1.000 MW diskutiert.

|

| Prognostizierter Leistungsbedarf durch den Ausbau von Rechenzentren - Für Vollbild auf die Grafik klicken Quelle: Bitkom |

International wächst der Markt schneller. In den USA waren 2024 Rechenzentrumsleistungen von 48 GW installiert, in China 38 GW. Damit liegen beide Länder weit vor Deutschland. In den USA entstehen derzeit mehrere sehr große Anlagen, die vollständig für KI-Systeme ausgelegt sind. Rohleder sieht deshalb Handlungsbedarf und fordert von Bund und Ländern eine gezielte Rechenzentrumsstrategie. Dazu zählt aus Bitkom-Sicht eine Entlastung bei Energiekosten, beschleunigte Planungsprozesse sowie eine Anpassung regulatorischer Vorgaben, etwa zur Nutzung von Abwärme und Energieeffizienz.

Die Bitkom-Studie „Rechenzentren in Deutschland: Update 2025 aktueller Marktentwicklungen“ steht im Internet bereit.

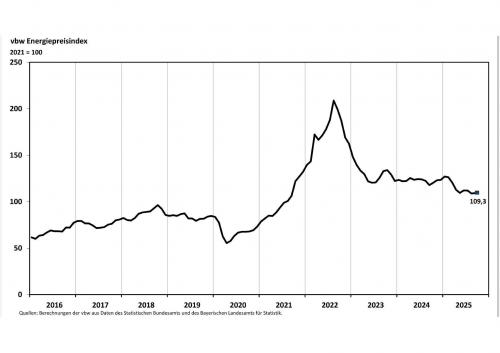

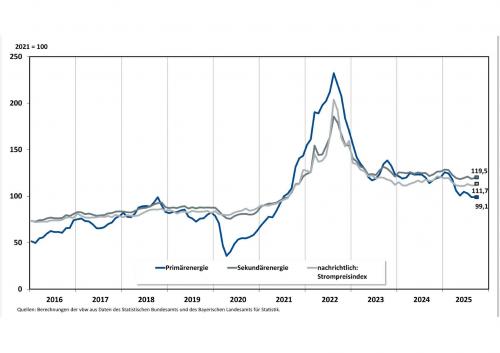

Energiepreise im September leicht gestiegen

Quelle: E&M

VBW-ENERGIEPREISINDEX. Der Energiepreisindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft lag im September bei 109,3 Punkten. Im Vergleich zum August sind die Energiepreise leicht um 0,5 Prozent angestiegen.

Der Energiepreisindex der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW-Energiepreisindex) lag im September mit 109,3 Punkten auf vergleichbarem Niveau wie im August.

Seit gut einem halben Jahr bewegen sich die Preise damit im Trend seitwärts. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019 – dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie – lagen die Energiepreise für die bayerische Wirtschaft zugleich noch um 30,7 Prozent höher.

Der Teilindex für Primärenergie notierte im September 2025 bei 99,1 Punkten. Im Vergleich zum Vormonat August veränderte sich der Index nur geringfügig (+0,1 %). Trotz der Stagnation des gesamten Teilindex veränderten sich die Preise der einzelnen Primärenergieträger im September gegenüber dem Vormonat mitunter erheblich. Während die Einfuhrpreise für Steinkohle und Erdöl jeweils um 1,8 Prozent zurückgingen, stieg der Preis für importiertes Erdgas um 4,8 Prozent und der Preis für inländisch erzeugte Braunkohle sogar um 6,1 Prozent an.

Der Teilindex für Sekundärenergie stieg im September leicht überdurchschnittlich an. Gegenüber dem Vormonat lag er um 0,7 Prozent höher bei 119,5 Punkten. Verantwortlich für den Anstieg im Vormonatsvergleich waren vor allem höhere inländische Erzeugerpreise für leichtes Heizöl (+3,8 %) und Diesel (+0,5 %).

Der Strompreisindex, der im Index für Sekundärenergie enthalten ist und der neben dem Einfuhrpreis auch die inländischen Erzeugerpreise enthält, stieg im September 2025 geringfügig um 0,2 Prozent gegenüber August auf 111,7 Punkte. Im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 2019 lag der Preisindex damit weiterhin um 34,2 Prozent höher.

Aus Sicht der VBW muss die Politik dringend Fakten schaffen, um die voranschreitende Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts zu stoppen. „Ohne einen global wettbewerbsfähigen Strompreis ist die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts ernsthaft in Gefahr. Dazu gehört die Einführung eines Industriestrompreises für die energieintensive Industrie ebenso wie die dauerhafte Absenkung der Stromsteuer für alle Branchen“, kommentiert VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Zum Hintergrund: Basisjahr für den VBW-Energiepreisindex ist 2021 (2021=100). In den VBW-Energiepreisindex fließen 14 Einzelpreisindikatoren zu neun unterschiedlichen Energiearten ein. Die Gewichtung der einzelnen Energiearten erfolgt entsprechend ihrem jeweiligen Verbrauch in Bayern. Weitere Erläuterungen zum VBW-Energiepreisindex finden sich im Internet.

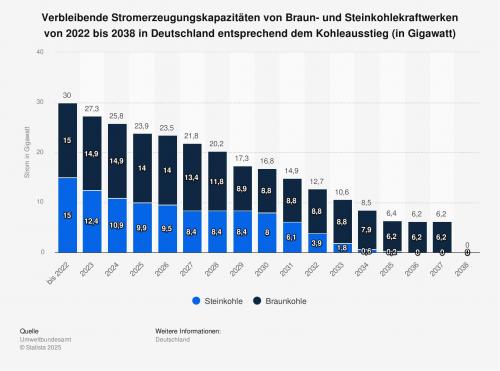

Pfad zum kompletten Kohleausstieg in Deutschland bis 2038

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Einer Erhebung des Bundesumweltministeriums illustriert den sich schrittweise vollziehenden Kohleausstieg bis 2038 in Deutschland. So soll der Kohlestrom, der im Jahr 2020 noch 39,7 Gigawatt erbrachte, schrittweise reduziert werden. 2030 soll nur noch 16,8 Gigawatt Strom aus Kohlekraftwerken generiert werden, um 2038 den kompletten Ausstieg zu vollziehen.

Quelle: Shutterstock / Diyana Dimitrova

Netzumbau erfordert Trennung von PV-Anlagen

STROMNETZ. Westnetz erneuert in Wickede-Echthausen das Mittelspannungsnetz, um Störungen zu vermeiden. Die Bauarbeiten bringen Einschränkungen für private PV-Anlagen-Betreiber mit sich.

Der in Dortmund ansässige Verteilnetzbetreiber des Energiekonzerns Eon startet in Wickede-Echthausen nahe Dortmund den umfassenden Austausch einer Mittelspannungsleitung. Das Unternehmen reagiert damit auf zwei Störungsfälle der vergangenen Wochen, die zu Versorgungsunterbrechungen geführt hatten. Ausgelöst wurden diese, wie Westnetz gegenüber der Redaktion erklärte, durch einen komplexen Kabelfehler auf zwei Kabel im Mittelspannungsnetz. Die genaue Fehlerursache werde noch analysiert. In beiden Störungsfällen war es Westnetz möglich, die Stromversorgung durch Notstromaggregate kurzfristig wiederherzustellen.

Wie Westnetz weiter mitteilt, ist das Stromnetz in Wickede-Echthausen standardmäßig redundant aufgebaut. Aufgrund der komplexen Fehlerstruktur könnten derzeit jedoch beide Leitungen nicht betrieben werden. Nach interner Prüfung habe man sich dazu entschieden, die beiden Mittelspannungskabel nicht punktuell zu reparieren, sondern sie vollständig zu ersetzen. Auch mehrere Ortsnetzstationen sollen erneuert werden. Ziel sei eine langfristig stabilere Stromversorgung, teilte das Unternehmen mit.

Die Arbeiten beginnen auf der Straße von Echthausen in Richtung Voßwinkel und erstrecken sich über eine Länge von rund neun Kilometern. Nach Angaben von Westnetz wird die Bauzeit etwa vier Monate betragen. Während dieser Zeit sollen mobile Stromaggregate die Versorgung der Haushalte sichern. Schrittweise will Westnetz die Einspeisung auf das neue Kabelnetz umstellen.

Auswirkungen auf Photovoltaikanlagen

Die Versorgung der Haushalte in Echthausen über mobile Dieselaggregate mit Strom sei eine gängige Option, um die Stromversorgung für die betroffenen Einwohner sicherzustellen, heißt es von Westnetz. Die Aggregate arbeiten als sogenannte Inselnetze und sind nicht für die gleichzeitige Einspeisung von Photovoltaikstrom ausgelegt. Würden PV-Anlagen parallel einspeisen, könnten Spannung und Frequenz schwanken, was die Aggregate überlasten oder abschalten könnte.

Besonders betroffen wären die in vielen Haushalten installierten Wärmepumpen. Sie benötigen eine gleichbleibende Netzfrequenz von 50 Hertz, damit der Kompressor gleichmäßig läuft und sowohl Heizung als auch Warmwasser zuverlässig funktionieren. Schon kleine Abweichungen könnten den Betrieb stören.

Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung für die rund 1.000 Einwohner während der Bauarbeiten zuverlässig über die Aggregate sichergestellt werden kann, hat Westnetz die etwa 100 PV-Anlagen vorübergehend vom Netz getrennt. Sobald eine Umschaltung zurück auf das Leitungsnetz möglich sei, will Westnetz die Anlagen wieder in Betrieb nehmen.

Das Laden von Elektrofahrzeugen sowie die Nutzung elektrischer Haushaltsgeräte werde während der viermonatigen Bauphase möglich sein, wie Westnetz versichert. Angesprochen auf Ausgleichszahlungen der betroffenen PV-Anlagenbetreiber erklärt der Verteilnetzbetreiber: „Wir bedauern, dass die Kunden aktuell keine Energie ins Netz einspeisen können. Daher prüfen wir derzeit die Möglichkeiten von Entschädigungen und werden in Kürze die betroffenen Bürger informieren.“

Wärmepumpen sind auch im Altbau effizient

Quelle: Fotolia / Marlon Bönisch

GEBÄUDETECHNIK. Eine Studie im Auftrag des hessischen Wirtschaftsministeriums bescheinigt der Wärmepumpe auch bei unsanierten Häusern gute Heizergebnisse.

Moderne Wärmepumpentechnik kann auch in unsanierten und teilsanierten Gebäuden zuverlässig und effizient betrieben werden. Das zeigt das vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum geförderte Forschungsprojekt „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“.

Durchgeführt wurde das Projekt vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt. In einer zweijährigen Feldphase untersuchten die Forschenden 48 Wohngebäude mit installierten Wärmepumpenanlagen unterschiedlicher Baualtersklassen. „Wärmepumpen können auch in älteren Wohngebäuden effizient betrieben werden“, so das positive Fazit des IWU.

Etwa ein Fünftel der Gebäude war dabei vor 1949 errichtet worden, ein Drittel zwischen 1949 und 1978 und knapp die Hälfte zwischen 1979 und 1994. Bei den untersuchten Objekten handelt es sich überwiegend um Ein- und Zweifamilienhäuser.

Die Jahresarbeitszahlen (JAZ) lagen im Mittel bei 3,1 für Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei 3,7 für Anlagen mit Fußbodenheizung und bei 4,7 für Erdreich-Wärmepumpen. Letztere erzielten damit die höchsten Effizienzwerte.

Besonders positiv wirkten sich niedrige Vorlauftemperaturen und der Austausch einzelner Heizkörper aus. Gebäude, in denen die Vorlauftemperatur auf unter 50 Grad Celsius gesenkt werden konnte, wiesen deutlich bessere Effizienzergebnisse auf.

Das IWU betont, dass eine sorgfältige Planung und qualifizierte Installation entscheidend für den effizienten Betrieb sind. Hydraulischer Abgleich, korrekte Dimensionierung der Anlage und eine abgestimmte Regelungstechnik gehören demnach zu den wichtigsten Einflussfaktoren. Eine praxisnahe Schulung des Fachhandwerks könne zudem helfen, die vorhandenen Potenziale besser zu nutzen.

Hohes Maß an Zufriedenheit bei den Eigentümern

Eine begleitende Befragung der Eigentümer ergab ein hohes Maß an Zufriedenheit. Rund 90 Prozent der Befragten zeigten sich mit Funktion und Betrieb ihrer Wärmepumpe zufrieden, 71 Prozent sogar sehr zufrieden.

Als wichtigste Beweggründe für die Investition nannten sie Klimaschutz, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Möglichkeit, die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren. Wirtschaftliche Überlegungen spielten dabei eine untergeordnete Rolle.

Die Kostenanalyse von 39 Anlagen ergab durchschnittliche Gesamtkosten von rund 30.100 Euro. Luft-Wasser-Wärmepumpen lagen im Mittel bei 29.700 Euro, Erdreichanlagen bei 27.500 Euro (ohne Quellenerschließung) und bivalente Systeme bei rund 34.300 Euro.

Zwischen 2017 und 2023 stiegen die mittleren Kosten um etwa 6.000 Euro, bedingt durch höhere Materialpreise, gestiegene Lohnkosten sowie zusätzliche Arbeiten wie Heizkörpertausch und Elektroinstallationen.

Auch im Hinblick auf die Klimabilanz fällt das Ergebnis positiv aus.

Modellrechnungen zeigen, dass Wärmepumpen selbst in unsanierten Gebäuden deutliche CO2-Einsparungen ermöglichen. Ihr frühzeitiger Einsatz kann zudem verhindern, dass Eigentümer erneut in fossile Heizsysteme investieren und damit langfristige Abhängigkeiten schaffen.

Der Bericht „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“ kann auf der Internetseite des Institut Wohnen und Umwelt GmbH heruntergeladen werden.

Feldtest zum bidirektionalen Laden als Erfolg gewertet

Bidirektionales Laden birgt laut Studie großes Potenzial. Quelle: Hager Group

STROMSPEICHER. Der Dreiklang aus E-Auto, Solaranlage und Speicher kann sich lohnen. Das schließt ein Elektrotechnik-Dienstleister aus einem zwei Jahre dauernden Feldtest zum bidirektionalen Laden.

Das bidirektionale Laden von Elektro-Fahrzeugen hat den Praxistest bestanden. So sieht es zumindest die Hager Group, ein international tätiges Elektrotechnik-Unternehmen aus dem saarländischen Blieskastel. Zwei Jahre lang testete die Firma den Einsatz von „e-trons“ des Herstellers Audi in zehn privaten Haushalten.

Laut einer Mitteilung von Hager ergibt sich eine Reihe von Vorteilen, wenn Nutzende Strom in die Fahrzeugakkus ein- und aus ihnen ausspeisen. Zuvorderst verbesserten die Haushalte allein durch Solaranlage und Speicher ihren Anteil an genutztem Ökostrom sowie ihre Energieautarkie um mehr als 50 Prozent. Kommt das bidirektionale Laden über das Auto hinzu, liegt der Anteil bei rund 60 Prozent.

Hager nutzte die Vesuchsanordnung auch für den Einsatz einer eigenen Lösung, des „Shift-Modes“. Hier landet die Energie aus dem Auto-Akku zuerst im stationären Speicher des Haushalts, der Transfer geschieht mit der langsamen Leistung von 4,5 kW und schont die Batterie. Die Aktivzeit des Stromers reduziere sich um 85 Prozent, schreibt Hager.

Insgesamt bewegten die Haushalte 7.000 kWh über die Stromerakkus in den Speicher oder auch ins Hausnetz für andere Stromverbraucher, darunter Wärmepumpen. Der Einsatz eines Energiemanagements automatisiert dabei die Entscheidung, wohin der Solarstrom wandert. Das Auto regelmäßig an die Wallbox anzuschließen, empfiehlt Hager, weil es die bestmögliche Verwendung des eigenproduzierten Grünstroms garantiere.

Das Unternehmen sieht insgesamt einen „echten Nutzen“ für Haushalte und das Energiesystem, Akkus von E-Autos in die Stromversorgung zu integrieren. Durch den Feldversuch habe man „gelernt, wie wichtig Nutzerverhalten, einfache Bedienung und intelligente Algorithmen für den Erfolg sind“, so Ulrich Reiner aus der Innovationsabteilung laut der Mitteilung.

Im Test erfasste Hager rund 10 Terabyte an Daten, darunter Ladeprofile, Energieflüsse und Nutzerverhalten. Mit den Ergebnisse das Unternehmen seine Technik weiter entwickeln. Die Tochtermarke „E3/DC“ hatte bereits 2024 eine TÜV-zertifizierte Kombi-Lösung für bidirektionales Laden auf den Markt gebracht.

Quelle: Thomas Klewar

Versorger stehen vor Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro

FINANZIERUNG. Um regional die Energiewende stemmen zu können, müssen Versorger bis 2045 bis zu 535 Milliarden Euro investieren. Dafür braucht es neue Finanzierungslösungen, wie eine Studie zeigt.

Stadtwerke, Versorger und Kommunen sollen massiv in den Umbau der Energieversorgung investieren und somit zu den Klimazielen beitragen. Dafür werden insbesondere in den nächsten zehn Jahren hohen Investitionen nötig sein.

Bis zum Jahr 2045 müssen insgesamt 535 Milliarden Euro in Strom- und Gasverteilnetze sowie in die netzgebundene Wärmeversorgung investiert werden. Der überwiegende Teil dieser Investitionen, rund zwei Drittel, dürfte bis zum Jahr 2035 anfallen. Das sind Ergebnisse einer Studie, die die KfW bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Auftrag gegeben hat.

Aus der eigenen Innenfinanzierungskraft heraus werden sie allerdings nur rund ein Viertel des Investitionsbedarfs decken können. so ein wesentliches Ergebnis dieser Studie. Weitere zehn Prozent könnten über neu eingenommene Zuschüsse in Form von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen finanziert werden. Damit verbleibt eine Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro, was 65 Prozent des gesamten Investitionsbedarfs entspricht. Diese Lücke müssen die Energieversorger durch neues Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47 Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euro schließen.

„Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für die Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihre Grenzen. Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur braucht es auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielle Instrumentenkasten erweitert werden kann“, sagte Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Der größte Finanzierungsbedarf entsteht laut Studie in den kommenden zehn Jahren. Bis zum Jahr 2035, wenn in etwa die Spitze der jährlichen Investitionen erreicht ist, werden demnach 40 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital und 218 Milliarden Euro an Fremdkapital benötigt. Für die Berechnung wurde von den Autorinnen und Autoren von PwC unterstellt, dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25 Prozent aufrechthalten.

Querverbund-Unternehmen haben es besonders schwer

Der hohe Investitionsbedarf trifft insbesondere die Stadtwerke besonders hart, da deren Gewinne oftmals zur Querfinanzierung anderer kommunaler Aufgaben genutzt werden. Diese Mittel stehen daher nur begrenzt zur Mitfinanzierung der Energiewende zur Verfügung.

Auch mit der Frage, wie sich die riesige Kapitallücke schließen lässt, haben sich die Studienautoren beschäftigt und verschiedene Ansätze erarbeitet: Größere Energieversorger könnten demnach unter anderem verstärkt Schuldscheindarlehen nutzen. Geeignete Förderprogramme, etwa durch konsortiale Ko-Finanzierungen von Förderinstituten oder die staatliche Übernahme eines Teils des Kreditausfallrisikos, wären ebenfalls eine Möglichkeit zur Erweiterung der Kreditfinanzierung. Die Verbriefung von Krediten und die Weiterverteilung des Risikos an Dritt-Investoren könnten Hausbanken entlasten und Kapazitäten für Neukredite schaffen.

Für die Eigenkapitalstärkung kommunaler Energieversorger liegt bereits ein Vorschlag des Verbands öffentlicher Banken (VÖB) vor, der teilweise eine Anpassung des Kommunalrechts in den Bundesländern erfordern würde. Auch mezzanine Kapitalinstrumente unter Einbindung von Förderinstituten könnten eine Lösung darstellen. Diese würden verglichen zu einem traditionellen Kreditkapital nachrangig behandelt, hätten aber keine Mitbestimmungsrechte. Ebenso könnten Kapitalverwaltungsgesellschaften zusätzliche Mittel privater Investoren poolen und in Form von Nachrangkapital zur Finanzierung einer breiten Anzahl von Energieversorgern einsetzen.

Resinvest kauft weitere Kohlekraftwerke

Quelle: GKM

KOHLEKRAFTWERKE. Das Unternehmen Resinvest hat den Betreiber mehrerer thermischer Stromerzeugungsanlagen in Deutschland und den Niederlanden übernommen.

Die „ResInvest Group a.s.“ mit Sitz in Prag hat von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft Riverstone Holdings LLC den Kraftwerksbetreiber Onyx Power mit Sitz in Berlin übernommen. Das teilte Resinvest in einer Pressemitteilung auf LinkedIn mit. Die Übernahme umfasst in erster Linie fossile Anlagen in Deutschland an den Standorten Zolling (Bayern), Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Farge (Bremen) sowie eine Anlage im niederländischen Rotterdam.

Das Portfolio von Onyx Power besteht aus sechs Kraftwerken in Deutschland und den Niederlanden mit einer Gesamtleistung von rund 1.650 MW. Dabei handelt es sich zum Teil um moderne Anlagen, wie das 2015 in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk in Rotterdam mit einer Leistung von 731 MW. Das ebenfalls 2015 in Betrieb genommene Kraftwerk Wilhelmshaven liefert 726 MW.

In Zolling erzeugt eine Kombination aus einem 472-MW-Kohleblock, einem 21-MW-Biomasse-Heizkraftwerk und zwei Gasturbinen mit je rund 25 MW Strom. Am Standort Farge bei Bremen endete die Kohleverstromung bereits im März 2024. Dort wird derzeit der Rückbau vorbereitet, der bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll.

„Die Übernahme passt zu unserem Ansatz, in zuverlässige, hochwertige Energieinfrastruktur in ganz Europa zu investieren“, erklärte Tomas Novotny, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Resinvest Group. „Wir werden unsere Erfahrung im Energiesektor einbringen, um die Strategie von Onyx Power und die bevorstehende Transformation im Rahmen der Energiewende zu stärken.“

Resinvest mit Hauptsitz in Prag ist ein privat geführtes Handels- und Investmentunternehmen, das seit 2009 in 16 Ländern tätig ist. Es handelt mit Rohstoffen wie Übergangsbrennstoffen, Biomasse, Agrarprodukten und Seefracht und beliefert Energieversorger in Europa und Asien. Die Akquisition unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Bereits im September hatte Resinvest das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen vom Energieunternehmen Uniper übernommen. An der Anlage wurde ab 2007 gebaut, nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen ging sie am 30. Mai 2020 in Betrieb. Sie verfügt über eine elektrische Nettoleistung von 1.052 MW. Mit dem Verkauf erfüllte Uniper beihilferechtliche Auflagen der EU-Kommission im Zusammenhang mit der Verstaatlichung des Düsseldorfer Energieunternehmens.

Bereits im November 2024 hatte ResInvest zwei Kohlekraftwerke in Polen vom tschechischen Energieunternehmen CEZ übernommen.

Der Verkäufer Riverstone Holdings LLC ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York, die sich auf Investitionen in den Energie- und Infrastruktursektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und verwaltet Fonds mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar.

Entlassene Pforzheimer Geschäftsführer geben auf

Quelle: Fotolia / aerogondo

RECHT. Die Hoffnungen von zwei Ex-Geschäftsführern der Stadtwerke Pforzheim auf Gehaltsnachzahlungen sind geplatzt. Sie haben die Berufung gegen ihre 2019 erfolgte Entlassung zurückgezogen.

Endgültiges Ende einer Beziehung: Nach mehr als sechs Jahren Rechtsstreit haben die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Stadtwerke Pforzheim den Widerstand gegen ihre Kündigungen aufgegeben. Vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe zogen sie am 11. November ihre Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil aus 2023 zurück.

Die Stadtwerke Pforzheim bestätigten auf Anfrage dieser Redaktion, dass das Urteil des Landgerichts Karlsruhe nun rechtskräftig sei. Im April 2023 hatte die erste Instanz festgestellt, dass sie keinen Zweifel an der Rechtswirksamkeit der fristlosen Entlassung erkennen könne (wir berichteten). Dies bestätigte nun das Oberlandesgericht, worauf die Kläger ihre Berufung nicht länger aufrecht erhielten.

Zum Jahreswechsel 2018/19 war es in Pforzheim zum großen Knall gekommen. Ein Gewinnrückgang um rund 7 Millionen Euro hatte der Aufsichtsrat den beiden Geschäftsführern Roger Heidt und Thomas Engelhard angekreidet. Die Stadt Pforzheim hatte daraufhin eine erwartete Gewinnabführung ihrer Tochter in Höhe von 6,5 Millionen Euro in den Wind schießen müssen. Der Thüga als weiterem Anteilseigner entgingen einkalkulierte 3,5 Millionen Euro.

Außergerichtliche Einigung war nur kurze Zeit möglich

Die Geschäftsführer hätten das schlechtere Ergebnis früher anzeigen müssen, lautete der Vorwurf, der am 23. Januar 2019 in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates schließlich zur fristlosen Entlassung führte. Im April 2019 reichten die Ex-Geschäftsführer vor dem Landgericht Klage gegen den Rausschmiss ein. Sie erhofften sich, hieß es damals aus informierten Kreisen, Schadenersatz und ihnen vermeintlich zustehende Gehaltsfortzahlungen in Höhe von insgesamt etwa 1 Million Euro. Das war ein Vielfaches dessen, was ihnen zum Zeitpunkt der Entlassung noch zustand: Medien gaben die Summe der Tantiemen mit etwa 14.000 Euro pro Kopf an plus Urlaubsabgeltungen.

Zwischen dem Zeitpunkt, als Roger Heidt und Thomas Engelhard ihre Klagen einreichten, und dem Urteil des Landgerichts im Frühjahr 2023 hatte es auch den Versuch einer gütlichen Einigung gegeben. Sie hatte der inzwischen wiedergewählte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke initiiert. Vergebens. Die Stadtwerke erklären dazu auf Nachfrage, dass aufgrund der Rücknahme der Berufung „eine Einigung kein Thema mehr“ gewesen sei. Mit der Rechtskraft des Landgerichtsurteils bleibt es mithin unwidersprochen, dass die beiden Entlassenen im Jahr 2018 ihre Informations- und Berichtspflichten als Geschäftsführung verletzt haben.

Die Stadtwerke Pforzheim reagierten zu Beginn 2019 mit der Bestellung von Herbert Marquard als Interimschef. Aus der vorübergehenden Lösung wurde eine längere, ehe Marquard Ende Mai 2025 seine Zelte im Nordwesten Baden-Württembergs abbrach. Er heuerte kurze Zeit später beim Versorger in Bietigheim-Bissingen vor den Toren Stuttgarts an, erneut als Feuerwehrmann.

In Pforzheim wurde Aik Wirsbinna nach Marquards Abschied alleiniger Geschäftsführer und Chef von mehr als 600 Mitarbeitenden, Auszubildende eingerechnet. Roger Heidt ist seit seinem Ausscheiden freiberuflich tätig, folgt man den Angaben seines Auftritts im Berufenetzwerk Linkedin.

Nur ein Kurzzeit-Chef bei den Stadtwerken Neustadt

Lutz Rüttinger (l.) ist weg, als Geschäftsführer bleibt Holger Mück (r.; hier mit Torsten Hinkel, Mitte). Quelle: Stadtwerke Neustadt

PERSONALIE. Die Doppelspitze bei den Stadtwerken Neustadt an der Weinstraße ist schon wieder Geschichte. Acht Monate nach seiner Bestellung ist die Trennung vom zweiten Geschäftsführer erfolgt.

Paukenschlag bei den Stadtwerken Neustadt an der Weinstraße. Die im Februar neu gebildete Doppelspitze gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Vorerst soll es keine geteilte Verantwortung an der Spitze des rheinland-pfälzischen Versorgers mehr geben, teilt die Kommune als Stadtwerke-Mutter auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Der Aufsichtsrat hat jüngst die Trennung von Lütz Rüttinger beschlossen. Der kaufmännische Geschäftsführer war erst zum 1. Februar des laufenden Jahres an die Stelle von Torsten Hinkel getreten, der im Frühjahr einen anderen Karriereweg eingeschlagen hat.

Wie der Stadt-Sprecher weiter erklärt, habe Rüttinger um die Aufhebung seines Vertrags gebeten. Dem Wunsch hätten die Gesellschafter, einen Minderheitsanteil halten noch die Pfalzwerke, entsprochen. Wirksam wurde die Regelung demnach bereits am 30. September, nach acht Monaten der Zusammenarbeit.

In Neustadt unterrichtete Oberbürgermeister Marc Weigel (Freie Wähler) nun in zwei Etappen den Rat der Stadt. Einmal über die Aufhebung des Vertrags, danach über die Neuregelung an der Unternehmensspitze. Der technische Geschäftsführer Holger Mück trägt ab sofort die alleinige Verantwortung für den Versorger.

Das solle nach Auffassung der Gesellschafter bis auf Weiteres auch so bleiben, sagt der Stadtsprecher. Unterstützung soll Holger Mück durch zwei dem Unternehmen angehörende Bereichsleiter bekommen, die fortan als Prokuristen mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten.

Weitere Gründe für die Trennung wollten die Beteiligten nicht nennen. Geplant war natürlich eine längere Beschäftigung Rüttingers. Er selbst hatte sich Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft in der Weinbauregion vorgenommen. Zu seinen bisherigen Karrierestationen zählten die Next Kraftwerke GmbH, deren Mitbegründer er war, die Mannheimer MVV Energie AG und deren Tochtergesellschaft, der Projektentwickler Juwi.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

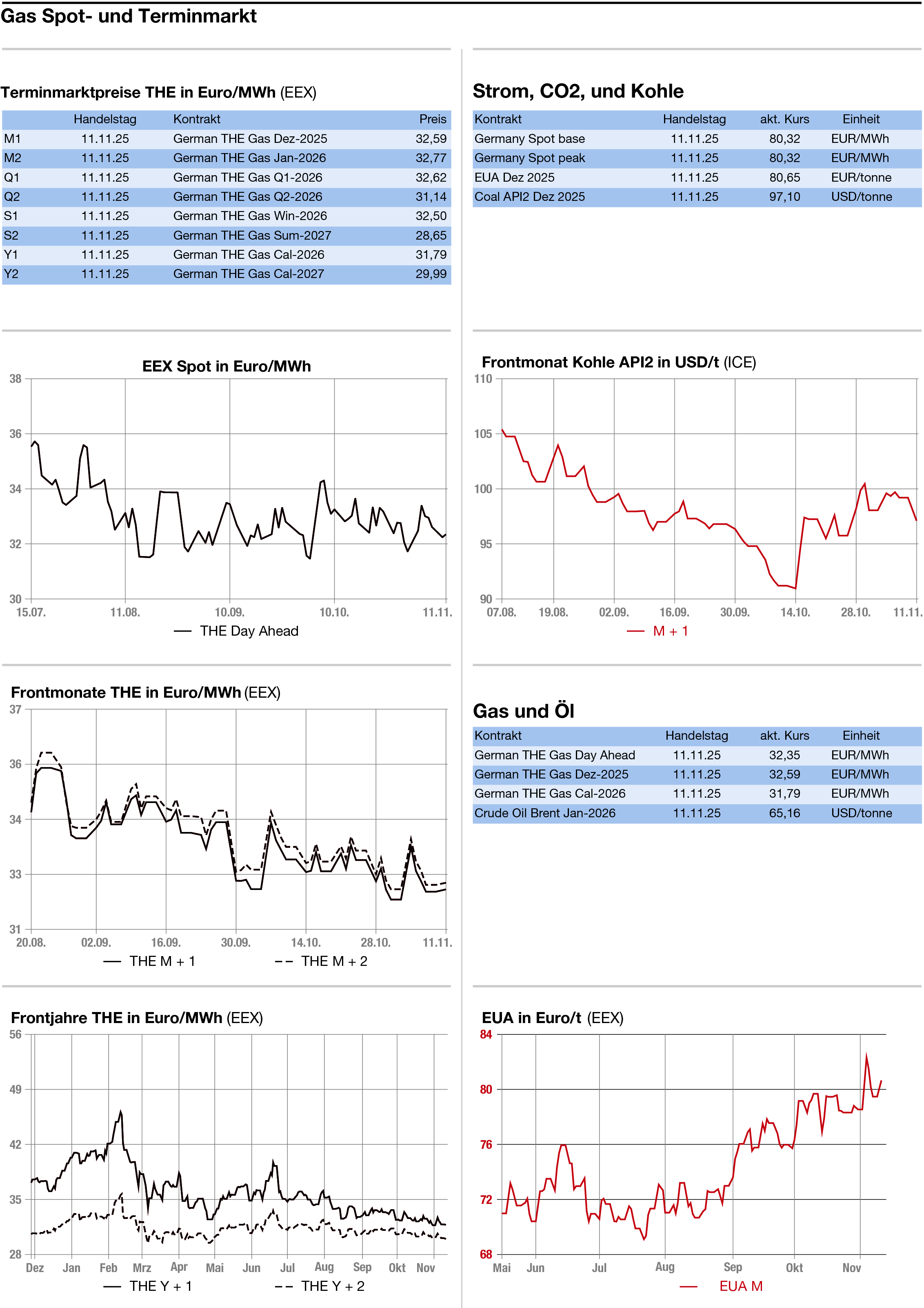

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energienotierungen uneinheitlich

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Dienstag präsentiert. Händler fürchten nun eine Flut von Daten, die während des US-Regierungs-Shutdowns nicht veröffentlicht worden waren. Am stärksten dürfte Rohöl von der Datenflut betroffen sein. Aber auch die Erdgaspreise werden sich möglicherweise vor dem Hintergrund der US-Daten deutlich verändern. An den europäisch zentrierten Märkten wie Strom und CO2 ist dagegen mit einem Fortgang der ausgesprochen undynamischen Preisentwicklung zu rechnen.

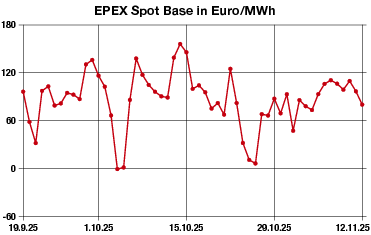

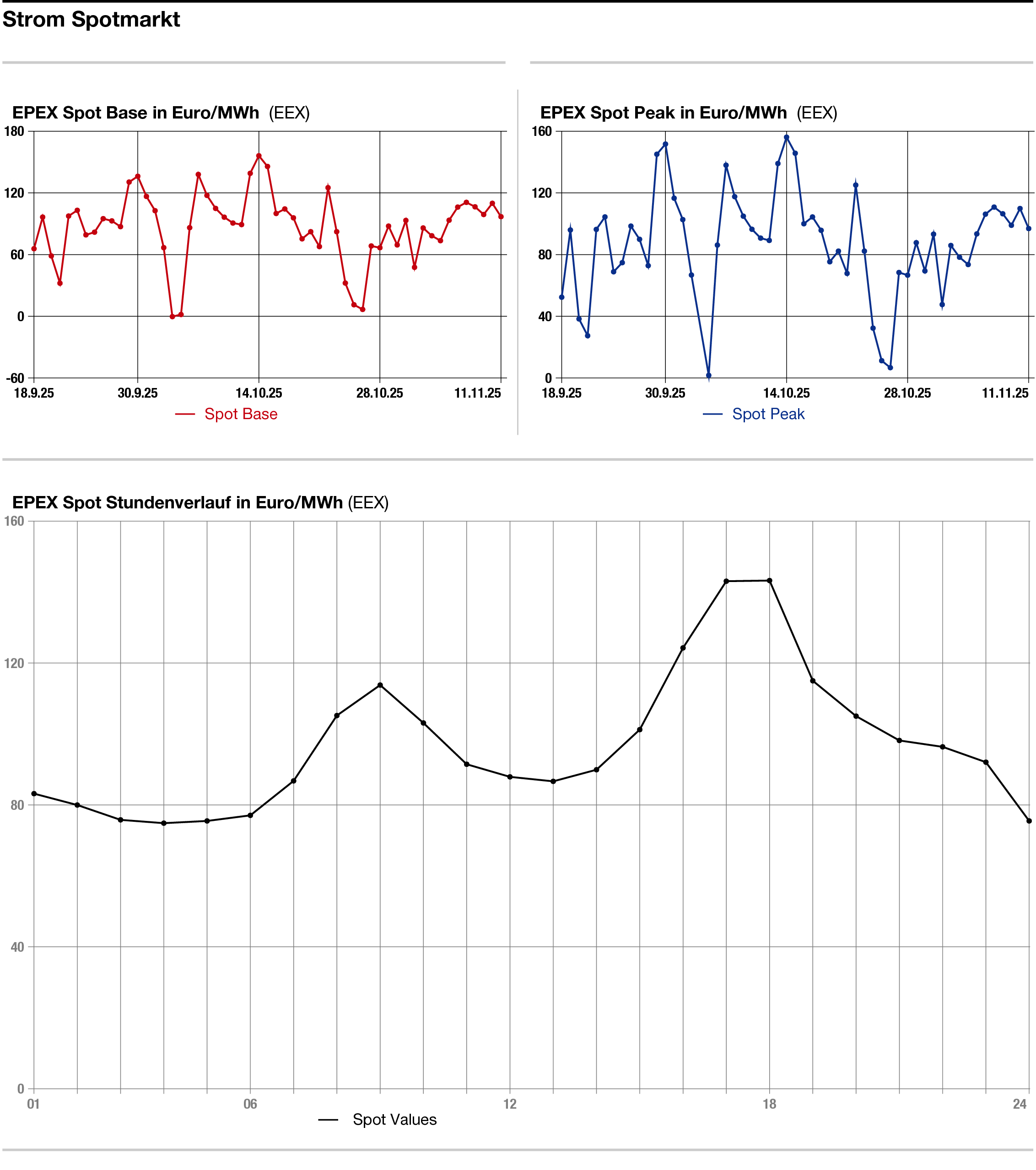

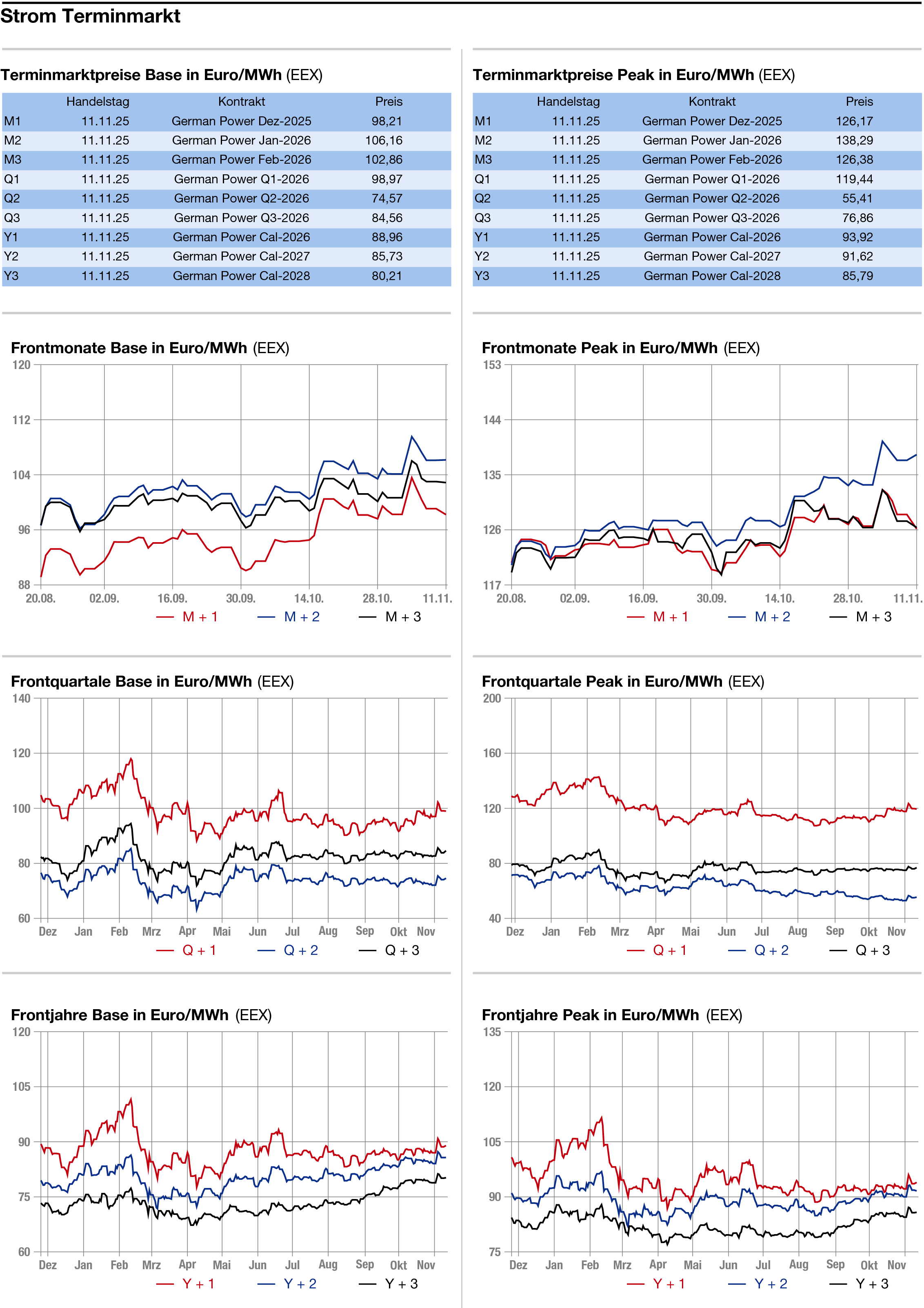

Strom: Uneinheitlich hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert. Der Day-ahead verlor im Base 16,50 auf 80,50 Euro je Megawattstunde und im Peak 21,00 auf 88,21 Euro je Megawattstunde. An der Börse kostete der Day-ahead in der Grundlast 80,32 Euro und in der Spitzenlast 87,62 Euro.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Mittwoch geringer ausfallen als noch am Dienstag, für den 20,4 Gigawatt erwartet wurden. Für Donnerstag wird noch einmal ein Anstieg auf 32,8 Gigawatt in Aussicht gestellt. Danach gehen die Aussichten für die Einspeiseleistung deutlich zurück. Das Windaufkommen dürfte zunächst durchschnittlich ausfallen. Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum frühen Dienstagnachmittag 0,11 auf 88,47 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise zeigten sich am Dienstagnachmittag kaum verändert. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.26 Uhr 0,02 auf 79,99 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 80,25 Euro, das Tief bei 79,50 Euro. Damit setzt sich der Kampf um den Widerstand von 80 Euro auch am Berichtstag fort.

Anfang letzter Woche bekam der Markt einen ersten Vorgeschmack darauf, wie sich das Wetter auf die kurzfristige Nachfrage nach Kohlenstoff auswirken kann, als Befürchtungen einer Dunkelflaute die Energiepreise in die Höhe schnellen ließen. Der Kohlenstoffmarkt folgte diesem Trend, da die Energieversorger angesichts der schwächeren Windenergieerzeugung eilig versuchten, sich fossile Spreads zu sichern. Da Spekulanten bereits erhebliche Long-Positionen halten, bleiben die Energieversorger auf kurze Sicht die wichtigsten Akteure, die es zu beobachten gilt. Die Diskussion um das CO2-Ziel für 2040 trübte die Stimmung.

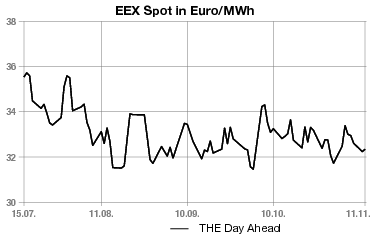

Erdgas: Behauptet haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.16 Uhr 0,040 auf 30,96 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE sank der Day-ahead um 0,215 auf 32,140 Euro je Megawattstunde. Der Preis für europäisches Erdgas steht damit trotz eines geringeren Füllstands der Gasspeicher nur knapp über dem Jahrestief von 30,30 Euro, das im August erreicht worden war.

Nachdem der Gaspreis in den vergangenen fünf Handelstagen gesunken ist, kostet europäisches Erdgas mittlerweile rund 25 Prozent weniger als vor einem Jahr. Nach Einschätzung der Rohstoffanalystin Barbara Lambrecht von der Commerzbank zeichnet sich beim Gaspreis derzeit keine Trendwende ab, was sie mit der Aussicht auf „wohl eher milde Temperaturen zu Winterbeginn“ erklärte. Auch die Entwicklung der Füllstände in den europäischen Gasspeichern sorgte an den Rohstoffmärkten nicht für Nervosität.

Wie aus Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgeht, sind die deutschen Gasspeicher zu etwa 75 Prozent gefüllt. Für Europa wird der Füllstand mit gut 82 Prozent angegeben. Vor einem Jahr lagen die europäischen Füllstände bei etwa 93 Prozent. Deutschland erhält das meiste Erdgas über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Über die deutschen Terminals für den Import von Flüssiggas (LNG) kamen laut jüngsten Angaben der Bundesnetzagentur von Mitte September 15 Prozent der importierten Gesamtmenge ins Land.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: