13. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

BKWK-KONGRESS: BMWE-Führungskräfte sichern festen Platz der KWK zu

STROMSPEICHER: EnWG-Novelle erleichtert Bau von Energiespeichern

POLITIK: Wirtschaftsweise plädieren für Investitionen in Transformation

EMISSIONSHANDEL: Koalition will nationalen CO2-Preis 2027 verstetigen

SPECULANTIUS: Bundesregierung konkret an Tennet-Einstieg interessiert

WÄRME: Österreich: „Gemengelage“ bei Wärmewende

HANDEL & MARKT

ENERGIEHANDEL: Neue Chancen für PV und Batterien im Regelenergiemarkt

WORLD ENERGY OUTLOOK : Im Weltmaßstab stehen die Zeichen auf Ökostrom

STROMSPEICHER: Hohe Zahl an Speicherprojekten wartet auf Netzanschluss

TECHNIK

WASSERSTOFF OFFSHORE: Aquaventus fordert hybride Netze für Offshore-Wasserstoff

IT: Bedrohungslage weiter auf hohem Niveau

PHOTOVOLTAIK: Eines der größten deutschen Hybridkraftwerke fährt hoch

STROMNETZ: Wie das Bayernwerk die Energiewende smart integriert

UNTERNEHMEN

VERTRIEB: So drehen Versorger an den Preisschrauben

BILANZ: Netzgeschäft bleibt Wachstumstreiber bei Eon

BILANZ: RWE erwartet gute Geschäfte durch KI

PERSONALIE: Gasspeicher-Verband hält an Chefin fest

PERSONALIE: Johannes Werhahn wird MVV-Vertriebsvorstand

STATISTIK DES TAGES: Wärme- und Kältebereitstellung aus Biomasse

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: CO2 legt zur Wochenmitte kräftig zu

TOP-THEMA

Biomasse behält Status im Stromsteuergesetz

Quelle: Fotolia / JFL Photography

POLITIK.

Der Finanzausschuss des Bundestags hat beschlossen: Strom aus Biomasse sowie Klär- und Deponiegas werden auch steuerlich weiter als Strom aus erneuerbaren Energien definiert.

Der Finanzausschuss des Bundestages hat am 12. November die geplante Änderung des Stromsteuergesetzes zugunsten der Bioenergie angepasst. Damit bleibt Biomasse – ebenso wie Klär- und Deponiegas – steuerrechtlich als Strom aus erneuerbaren Energien anerkannt. Eine ursprünglich vorgesehene Streichung dieser Erzeugungsformen aus der Begriffsdefinition wurde aus dem Gesetzentwurf entfernt.

Hintergrund ist das Dritte Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes, das die Koalitionsfraktionen aus SPD und Union mit mehreren Änderungen im Ausschuss beschlossen haben. Ziel der Anpassungen ist es laut den Fraktionen, Missverständnisse zu vermeiden. Es habe die Sorge bestanden, dass die Herausnahme der Bioenergie aus der Definition auch in anderen Rechtsbereichen Folgen haben könnte. Diese Befürchtung habe sich zwar nicht bestätigt, dennoch entschied sich der Ausschuss, die bisherige Regelung beizubehalten.

Begleitet wird der Schritt von einer redaktionellen Anpassung: In den entsprechenden Paragrafen werden künftig Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme und Wasserkraft einzeln genannt. Für diese Formen der Stromerzeugung ändert sich dadurch nichts.

Weitere Anpassungen

Darüber hinaus beschlossen die Abgeordneten weitere Klarstellungen im Stromsteuergesetz. So kann der Anspruch auf Steuerentlastung bei rückumgewandeltem Strom aus Speichern erst nach der Rückumwandlung entstehen.

Außerdem bleibt eine Ausnahme vom sogenannten Versorgerstatus auch dann möglich, wenn Versorger anderen Versorgern Strommengen unentgeltlich zur Eigennutzung bereitstellen. Die Schwelle für Ausnahmen vom Versorgerstatus wird von 2 MW auf 10 MW angehoben, sofern Strom nicht an Letztverbraucher geliefert wird.

Mehrere Änderungen dienen laut den Koalitionsfraktionen dem Bürokratieabbau. Dazu zählen vereinfachte Regelungen für steuerfreie Stromentnahmen. Nach der Abstimmung im Ausschuss wurde der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Regierungsfraktionen angenommen, während die Opposition geschlossen dagegen votierte.

Der Entwurf sieht zudem vor, die abgesenkte Stromsteuer für Industrie, Land- und Forstwirtschaft fortzuschreiben. Ohne diese Maßnahme würde die Steuervergünstigung Anfang 2026 auslaufen, was höhere Stromkosten zur Folge hätte.

Ein Antrag der AfD-Fraktion, die Stromsteuer dauerhaft für alle Verbraucher auf das europäische Minimum zu senken, fand im Ausschuss keine Mehrheit. Die Grünen kündigten an, für die Plenarsitzung am 13. November einen eigenen Antrag vorzulegen. Anders als die AfD sprechen sich die Grünen gegen die Abschaffung der CO2-Bepreisung aus.

Bioenergiebranche erleichtert

Zustimmung kam aus der Branche: Das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) lobte die Entscheidung des Finanzausschusses als wichtiges politisches Signal. „Biomasse ist und bleibt erneuerbar“, sagte HBB-Leiterin Sandra Rostek. Der Kompromiss sende ein positives Signal an die Bioenergie-Branche. Zugleich kritisierte Rostek, dass das Bundesfinanzministerium (BMF) einer pragmatischen Anerkennung bereits geprüfter Nachhaltigkeitsnachweise nicht zugestimmt habe.

Nach EU-Vorgaben müssen Bioenergie-Anlagenbetreiber einen nachhaltigen Betrieb nachweisen, um von Steuerbefreiungen zu profitieren. Das BMF hatte aus verfahrenstechnischen Gründen vorgesehen, bestehende Nachweise nicht anzuerkennen. Stattdessen sollte die Steuerbefreiung entfallen und durch eine Rückerstattung ersetzt werden – womit Bioenergie im Stromsteuerrecht nicht länger als erneuerbare Energie gegolten hätte. Mit der jetzt beschlossenen Streichung des Begriffs „erneuerbare Energieträger“ aus dem Gesetz ist diese Regelung vom Tisch.

Die Verbände der Bioenergie-Branche begrüßen neben der Definitionsergänzung auch die geplanten steuerlichen Entlastungen für das produzierende Gewerbe. Diese sollen – wie im ursprünglichen Entwurf vorgesehen – auch landwirtschaftlichen Betrieben zugutekommen. Das Plenum des Bundestages berät den Gesetzentwurf am 13. November in zweiter und dritter Lesung.

Von links Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Barbara Minderjahn (BKWK) auf dem Kongress. Quelle: Susanne Harmsen

BMWE-Führungskräfte sichern festen Platz der KWK zu

BKWK-KONGRESS. Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft treffen sich in Berlin zum 17. BKWK-Kongress. Die Branche stehe bereit, einen größeren Beitrag zur Energiewende zu leisten, hieß es.

Unter dem Motto „Kraft-Wärme-Kopplung liefert Strom, Wärme und Sicherheit“ treffen sich am 11. und 12. November 2025 Branchenvertreter in Berlin zum 17. BKWK-Kongress. Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (BKWK) sendet klare Signale an die Politik. Hauptgeschäftsführerin Barbara Minderjahn unterstrich: „KWK wird ein wichtiger Baustein zukünftiger Energiesysteme bleiben, weil sie im Großen wie im Kleinen Versorgungssicherheit schafft.“ Sie sei die wichtigste Technologie für den Umbau der Energieversorgung hin zu einer CO2-armen Versorgung, sagte sie.

BKWK-Präsident Andreas Rimkus sagte in seiner Rede: „Die deutsche KWK-Branche kann jährlich eine Kapazität von mindestens 6 GW an gesicherter Leistung zubauen.“ Gemessen an dem politischen Vorhaben von bis zu 20 GW Gaskraftwerken im Jahr 2030, sei die Branche bereit, einen erheblichen Anteil beizutragen, um dieses Ziel aus dem Koalitionsvertrag zu erreichen. In der Kopplung von Wärme- und Stromerzeugung sei die Technologie auch effizienter als neue Gaskraftwerke ohne Wärmenutzung. Rimkus ergänzte: „Dezentrale KWK-Anlagen entlasten die Netze und senken auf diese Weise die Kosten für die Energiewende.“ Der Verbandspräsident forderte vom Gesetzgeber mehr Planungssicherheit für Betreiber von KWK-Anlagen und, ihre Rolle in der künftigen Kraftwerksstrategie verbindlich zu verankern.

Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär beim Energieministerium (BMWE), hob in seinem Vortrag hervor, dass die Rolle der KWK in der Energiewende wachse, weil die erneuerbaren Stromanlagen die Grundlast liefern und die Strom- und Wärmeversorgung über flexible KWK abgesichert wird. „KWK schließt die Lücken zwischen Nachfrage und Angebot und das auch mit erneuerbaren Brennstoffen“, sagte der CDU-Politiker. Die Zukunft der KWK sei sicher, denn es wird immer Zeiten geben, in denen Strom und Wärme gleichzeitig benötigt werden.

Rouenhoff wies darauf hin, dass die energiewirtschaftlich erforderlichen KWK-Einsätze seltener werden und man jetzt einen klaren Rahmen benötige, damit die Anlagen gebaut werden können: „Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Das KWKG muss für den Kapazitätsmarkt fit

gemacht werden.“ Rouenhoff sichert für das Wirtschaftsministerium zu, dass man gemeinsam mit dem BKWK praxistaugliche Lösungen finden werde.

Verhandlungen über Wärmelieferverordnung

Auch Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin für Energieeffizienz, Wärme und Energieforschung im BMWE, versicherte die Branche ihrer Unterstützung. Sie verwies auf die gelungene Verlängerung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) sowie auf Förderungen aus dem Haushalt des Ministeriums. So seien für effiziente Wärmenetze im Programm BEW 2.900 Anträge bewilligt und 3,6 Milliarden Euro an Förderung zugesagt. Dieses Programm werde auch im kommenden Haushalt fortgesetzt.

„Wir stehen in Verhandlungen mit dem Justizministerium, die Wärmelieferverordnung zu verändern, da bei Warmmietenneutralität die Investitionen in die Wärmewende nicht möglich wären“, sagte sie. Dafür bekam sie herzlichen Beifall. Sie hoffe, dies sei „in dieser Legislaturperiode“ zu lösen. Von Kongressteilnehmern kam die Bitte, eine längere Vertragslaufzeit für Wärmelieferverträge als zehn Jahre zu ermöglichen, weil damit bei den Banken günstigere Finanzierungsbedingungen und am Ende günstigere Wärmekosten für die Kunden möglich seien.

KWK ins GEG

Im Baugesetzbuch werde hoffentlich demnächst der Einbau von Wärmespeichern im Referentenentwurf berücksichtigt, sagte von Ahlefeldt auf Nachfragen aus dem Publikum. Ingenieur Ullrich Brosziewski regte an, KWK als Erfüllungsmöglichkeit ins Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu integrieren. Das gehe analog zur Fiktion für die Wärmepumpe, dass sie künftig - wegen komplett erneuerbar erzeugtem Strom - klimaneutral heizt. Gleiches wäre für KWK erforderlich, die ja künftig ebenfalls mit klimaneutralen Brennstoffen wie Biogas oder Wasserstoff arbeiten könne.

BKWK-Vizepräsident Stefan Liesner vermisste die Verbindung zwischen GEG und KWKG. Von Ahlefeldt stimmte zu, dass dies gelöst werden müsse. Es müsse ein Kompromiss auch in den Förderbedingungen gefunden werden, damit nicht Häuser mit Wärmepumpen verhindern, dass Wärmenetze genug Kunden finden. „Das gemeinsame Ziel bleibt die möglichst kostengünstige Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare und damit klimafreundliche Energiequellen“, schloss von Ahlefeldt.

EnWG-Novelle erleichtert Bau von Energiespeichern

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages stimmt dem geänderten „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts“ zu. Es soll Verbraucher schützen und den Speicherausbau beschleunigen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages hat am 12. November den Gesetzentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU/CSU angenommen. AfD und die Grünen stimmten dagegen, die Fraktion Die Linke enthielt sich. Das Gesetz soll am 13. November in zweiter und dritter Lesung im Bundestag beschlossen werden und noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Mit der Reform sollen der Verbraucherschutz im Energiesektor gestärkt und der Ausbau erneuerbarer Energien erleichtert werden. Wesentliche Elemente sind die Förderung von gemeinschaftlichem Stromverbrauch - des sogenannten Energy Sharing - sowie die Beschleunigung des Smart Meter Rollouts. Damit soll die Digitalisierung der Energiewirtschaft vorangetrieben werden.

Im parlamentarischen Verfahren wurden zudem mehrere Änderungen beschlossen. So wird die Frist für Gasnetz-Anschlussbegehren bis Ende 2026 verlängert. Anträge lassen sich damit weiter nach den Regelungen der auslaufenden Gasnetzzugangsverordnung bearbeiten. Auch für Wärmespeicher und unterirdische Wasserstoffspeicher sollen bauplanungsrechtliche Verfahren vereinfacht werden. Laut Koalitionsfraktionen sind diese Anlagen zentral für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffwirtschaft.

Die Neuregelungen für Großbatterien

Besonders hervorgehoben wird die Neuregelung für Groß-Batteriespeicher. Sie werden künftig im Baugesetzbuch ausdrücklich als privilegierte Anlagen im Außenbereich anerkannt. Das erleichtert Genehmigungen erheblich, da Großspeicher in der Regel in der Nähe von Umspannwerken und Netzknotenpunkten errichtet werden müssen. Nach Angaben des Ausschusses gilt die Privilegierung für Anlagen ab einer Kapazität von mindestens 1.000 kWh.

Zudem verabschiedete der Ausschuss einen Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, den Rollout intelligenter Messsysteme zu beschleunigen. Geprüft werden sollen unter anderem ein neues Sanktionsregime und eine Ausweitung des Einsatzbereichs.

Eine umfassendere Novelle des Energiewirtschaftsrechts ist für 2026 vorgesehen. Ein Änderungsantrag der Grünen fand hingegen keine Mehrheit. Die Fraktion hatte gefordert, Netzanschlussanträge vollständig zu digitalisieren und automatische Schnittstellen einzuführen. Außerdem wollten die Grünen nach österreichischem Vorbild eine zentrale Anlaufstelle für Energy-Sharing-Projekte etablieren.

Solarbranche begrüßt Neufassung des Gesetzes

Zustimmung kam aus der Solarbranche. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Sitz in Berlin begrüßte die im Ausschuss beschlossene Fassung ausdrücklich. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig erklärte, die Neuregelung sei ein wichtiger Schritt für den beschleunigten Ausbau von Strom-, Wärme- und Wasserstoffspeichern. „Das wird die baurechtliche Genehmigung und damit die Realisierung von Batterie- und Wärmespeichern erheblich vereinfachen und rechtssicherer machen“, sagte Körnig.

Der Verband lobte vor allem die konsequente Netzentgeltbefreiung von Speichern, die in der Gesetzesnovelle verankert wurde. Nach der neuen Regelung profitieren künftig auch sogenannte Multi-Use-Speicher, die Strom nicht nur aus dem Netz, sondern auch aus Photovoltaikanlagen oder Kundenanlagen beziehen. Zuvor galt die Befreiung nur für Speicher, die ausschließlich Netzstrom einspeisen.

Nach Einschätzung des BSW-Solar können Multi-Use-Speicher dazu beitragen, die Netzanschlusskapazitäten effizienter zu nutzen, Einspeise- und Bezugsspitzen zu reduzieren und so das Stromsystem zu stabilisieren. Sie leisten damit laut Verband einen Beitrag, um die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken.

Der BSW-Solar setzt sich weiter für ein gesetzlich festgelegtes Ausbauziel von 100 Millionen kWh Speicherkapazität bis 2030 ein. Derzeit seien 25 Millionen kWh Kapazität installiert, die aber zu 85 Prozent nur für Eigenstrom genutzt werden.

Wirtschaftsweise plädieren für Investitionen in Transformation

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: Fotolia / oqopo

POLITIK. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Wirtschaft rechnet für 2026 mit nur 0,9 Prozent Wachstum. Er mahnt mehr Investitionen in Digital- und Energieinfrastruktur an.

Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - der „Wirtschaftsweisen“ weiter nur langsam voran. In seinem am 12. November in Berlin vorgestellten Jahresgutachten geht das Beratergremium der Bundesregierung von einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus, das 2026 lediglich um 0,9 Prozent wächst. Im Frühjahr hatte der Rat noch ein Plus von 1,0 Prozent prognostiziert. Die Bundesregierung selbst erwartet 1,3 Prozent.

Für das laufende Jahr heben die Ökonominnen und Ökonomen ihre Prognose leicht an – von einer zuvor erwarteten Stagnation auf nun 0,2 Prozent Wachstum. Deutschland befinde sich seit Jahren in einer Schwächephase, heißt es im Gutachten. Gründe seien strukturelle Probleme wie im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, steigende Sozialabgaben und ein hoher bürokratischer Aufwand.

Die Wirtschaftsweisen verweisen zudem auf tiefgreifende Transformationsprozesse: Der Krieg in der Ukraine, gestiegene Energiekosten sowie Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel beschleunigten den Strukturwandel in Deutschland. Um dessen negative Folgen zu begrenzen, empfehlen die Expertinnen und Experten gezielte Maßnahmen für Produktivitätssteigerung, etwa durch Investitionen in die Digital- und Energieinfrastruktur. Wichtig sei auch, regionalen Ungleichgewichten entgegenzuwirken, damit wirtschaftlich schwächere Gebiete nicht dauerhaft abgehängt werden.

Sondervermögen besser einsetzen

Kritisch bewertet der Rat die geplante Verwendung des milliardenschweren „Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität“. Die bisher vorgesehenen Ausgaben hätten nur eine geringe positive Wirkung auf das Wirtschaftswachstum, weil sie weitgehend durch Umschichtungen im Bundeshaushalt und konsumptive Ausgaben wie die Ausweitung der Mütterrente finanziert würden. „Die Wirkung wäre deutlich größer, wenn die Mittel vollständig für zusätzliche Ausgaben und Investitionen eingesetzt würden“, heißt es im Gutachten.

Neben wirtschaftspolitischen Impulsen fordern die „Wirtschaftsweisen“ auch steuerliche Reformen. Vor allem die Erbschaftsteuer sollte aus ihrer Sicht überarbeitet werden, da unterschiedliche Vermögensarten bislang ungleich behandelt würden. Vor allem Betriebsvermögen sei steuerlich stark begünstigt.

Ratsmitglied Veronika Grimm äußerte dazu eine abweichende Meinung und sprach sich gegen eine Änderung der derzeitigen Regelungen aus.

|

| Die Wirtschaftsweisen beim Gutachten (von links oben) Ulrike Malmendier, Monika Schnitzer, Martin Werding und Veronika Grimm Quelle: Susanne Harmsen |

Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats 2025/26 steht im Internet bereit.

Koalition will nationalen CO2-Preis 2027 verstetigen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

EMISSIONSHANDEL. Union und SPD nehmen die Verschiebung des EU-Emissionshandelssystems auf Brenn- und Kraftstoffe nicht zum Anlass, die nationale CO2-Abgabe 2027 zu senken.

Die schwarz-rote Koalition will für 2027 Preissprünge beim Tanken mit Benzin und Diesel sowie Heizen mit Öl und Gas in Deutschland durch den CO2-Preis verhindern. Demnach soll der Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne im Jahr 2026 auch 2027 gelten. Darauf einigten sich die beiden Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) und Esra Limbacher (SPD). Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Hintergrund sind geänderte Pläne auf EU-Ebene. Die EU-Länder wollen den europaweiten Start des Emissionshandels für die Sektoren Verkehr und Gebäude (ETS2) von 2027 auf 2028 verschieben. In diesem würde die bisher nationale CO2-Bepreisung für die Sektoren aufgehen.

Hintergrund sind geänderte Pläne auf EU-Ebene. Die EU-Länder wollen den europaweiten Start des Emissionshandels für die Sektoren Verkehr und Gebäude (ETS2) von 2027 auf 2028 verschieben. In diesem würde die bisher nationale CO2-Bepreisung für die Sektoren aufgehen.

„Wir brauchen jetzt im Sinne der Planungssicherheit und Verlässlichkeit schnell Klarheit, welcher CO2-Preis in Deutschland im Jahr 2027 gilt“, teilten Jung und Limbacher der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Brennstoffemissionshandelsgesetz solle festgeschrieben werden, dass 2027 dasselbe gelten solle wie im Jahr 2026 - ein Korridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Das Umweltministerium prüfe nun, ob dies rechtlich umsetzbar sei und ob beziehungsweise welche Änderungen am Gesetz dazu notwendig seien.

Ohne eine politische Einigung der Koalition hätte 2027 der CO2-Preis gegriffen, der bereits für die Industrie gilt. Derzeit liegt dieser bei rund 80 Euro je Tonne.

Schrittweiser Anstieg

Derzeit gilt ein CO2-Preis für die Sektoren Verkehr und Gebäude von 55 Euro pro Tonne. Diesen CO2-Preis gibt es in Deutschland seit 2021. Mit einer schrittweise steigenden CO2-Bepreisung soll ein Anreiz für mehr Sparsamkeit sowie zu einem Umstieg auf klimafreundliche Technologien gesetzt werden, um CO2-Emissionen zu verringern. Im Unterschied zum EU-ETS1 für Kraftwerke und Industrie ergibt sich im nationalen Emissionshandelssystem der CO2-Preis nicht durch ein wettbewerbliches Verfahren um ständig weniger CO2-Ausstoßrechte, sondern durch gesetzliche Festlegung eines allmählichen Preisanstiegs.

Der CO2-Preis basiert auf einem nationalen Emissionshandelssystem. Große Unternehmen, die Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel verkaufen, müssen dafür Emissionszertifikate erwerben. So entsteht ein Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2. Die Kosten werden an die Endverbraucher weitergegeben. Mit einer steigenden CO2-Bepreisung verteuern sich das Tanken mit Benzin und Diesel sowie das Heizen mit Erdgas und Öl.

Die Bundesregierung sei dafür eingetreten, dass der europäische Emissionshandel für Wärme und Verkehr wie vorgesehen 2027 starte, so die Koalitionspolitiker. Um die Einigung auf einen Kompromiss zu erreichen, sei aber die Verschiebung um ein Jahr auf 2028 notwendig gewesen. Die EU-Umweltminister hatten sich auf ein Klimaziel bis 2040 geeinigt.

Bundesregierung konkret an Tennet-Einstieg interessiert

Quelle: OpenAI

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht diese Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

Er ist schon länger im Gespräch, nun kommt scheinbar wieder Bewegung in die Sache. Die Bundesregierung prüft den Einstieg bei der deutschen Tochter des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet in Höhe von 25,1 Prozent. Eine Entscheidung über den Erwerb sei allerdings noch nicht gefallen, meldet der Nachrichtensender ntv und beruft sich dabei auf das Wirtschaftsministerium (BMWE).

Auch im Haushaltsentwurf für 2026 sei keine feste Vorsorge getroffen, heißt es weiter. Sollte die staatliche Förderbank KFW den Anteil übernehmen, würden im Bundeshaushalt nur die Refinanzierungskosten erscheinen – diese lägen laut Ministerium im unteren dreistelligen Millionenbereich über mehrere Jahre.

„Die Bundesregierung prüft eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland“, wird ein Sprecher des BMWE bei NTV zitiert. Damit solle ein Beitrag zu einem bedarfsgerechten Netzausbau und einer stabilen Finanzierungsstruktur geleistet werden. Der Netzbetreiber stehe in den kommenden Jahren vor erheblichen Investitionen in neue Übertragungsleitungen und Offshore-Anbindungen.

Bereits im September hatte die niederländische Regierung signalisiert, Deutschland in ein Investorenkonsortium einzubinden. In einem Brief damals an das Parlament in Den Haag schrieb der niederländische Finanzminister Eelco Heinen, der deutsche Staat habe „sein Interesse an einer Minderheitsbeteiligung deutlich gemacht“. Die niederländische Tennet-Holding kündigte an, zu gegebener Zeit Gespräche mit der KFW-Bank über eine mögliche Investition aufzunehmen.

Österreich: „Gemengelage“ bei Wärmewende

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Bei der Dekarbonisierung des Gebäudesektors mangelt es nicht an Herausforderungen, hieß es bei einem Symposium in Wien. Doch nur mit ihr funktioniere die Energiewende.

Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2040 möchte Österreich vollständig „klimaneutral“ werden. Dazu wird nicht zuletzt der Ausstieg aus Heizsystemen auf Basis fossiler Energieträger diskutiert. Wie es um die diesbezüglichen Bestrebungen bestellt ist und welche Hindernisse dabei bestehen, diskutierten Fachleute bei einem Symposium mit dem Titel „Wärmewende im Recht - Vom Hemmschuh zum Hebel für den Heizungstausch“ am 11. November in Wien.

„Rund 52 Prozent des Endenergieverbrauchs in Österreich entfallen auf den Gebäudesektor. Wenn die Energiewende dort nicht funktioniert, funktioniert sie überhaupt nicht“, warnte Michael Aumer. An Herausforderungen ist laut dem Leiter der Abteilung Energieeffizienz und Wärme im österreichischen Wirtschaftsministerium (BMWET) kein Mangel. Eine davon ist die Vielzahl der Beteiligten, die unterschiedliche Interessen verfolgen, von Immobilieneigentümern und -investoren über Mieter und Hausverwaltungen bis zu Energiebereitstellern sowie Finanzdienstleistern.

Dazu kommen komplexe Entscheidungsstrukturen im Wohnrecht, die die Wirtschaftlichkeit von Vorhaben bisweilen in Frage stellen, der hohe Finanz- und daher Förderbedarf sowie technische Herausforderungen. Aumer: „Das ist eine komplexe Gemengelage.“

Richtung Teilstilllegung des Gasnetzes

Immerhin sei bereits mancherlei geschehen, um die Situation zu verbessern. Der Abteilungsleiter: „Die Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) ist in Umsetzung, mit der kommunalen Wärmeplanung wurde begonnen. Der Bund und die Bundesländer richten dazu eine Plattform ein. Auch wird an den Plänen zur Stilllegung von Teilen der Erdgasnetze gearbeitet.“ Wichtig ist laut Aumer ferner der Österreichische Netzinfrastrukturplan (ÖNIP): „Damit bekommt die Infrastruktur-Komponente eine starke Bedeutung in der energiepolitischen Diskission.“

Aus Aumers Sicht geht es nun darum, der Bevölkerung die Bedeutung der Energiewende und die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen zu verdeutlichen. Auch gelte es, neue Formen der Kooperation der an der Energiewende beteiligten Akteure zu etablieren.

Als Beispiel nannte Aumer das „Erneuerbare-Wärme-Gesetz“ (EWG). Den seinerzeitigen Entwurf hätten Fachleute des Bundes und der Länder gemeinsam erarbeitet: „Leider haben wir andere Interessengruppen zu spät eingebunden. Aber prinzipiell ist das ein guter Ansatz.“ Das gelte, obwohl im EWG letztlich keine verbindlichen Ziele für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen verankert wurden.

Arbeiterkammer für „Wärmewirtschaftsgesetz“

Martina Prechtl-Grundnig, die Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), erinnerte daran, dass auf Basis des EWG bis Ende 2024 bis zu 75 Prozent der Kosten für den Tausch von Heizungen vom Bund gefördert wurden. Wegen der prekären Budgetlage sei der Geldsegen gestoppt worden.

Mit der neuen „Sanierungsoffensive“ des Bundes ließen sich immerhin rund 30.000 alte Heizungen pro Jahr durch neue Systeme auf Basis erneuerbarer Energien sowie durch Wärmepumpen ersetzen: „Allerdings waren es vergangenes Jahr etwa doppelt so viele. Und um bis 2040 sämtliche Öl- sowie Gasheizungen auszutauschen, müssten es pro Jahr 80.000 sein.“

Zurzeit werden österreichweit etwa 55 Prozent des Bedarfs an Raumwärme und Warmwasser mithilfe erneuerbarer Energien gedeckt. Bei der Prozesswärme in Industrie und Gewerbe liegt deren Anteil bei 40 Prozent.

Priska Lueger, Referentin für Energierecht in der Arbeiterkammer, der gesetzlichen Vertretung der österreichischen Arbeitnehmer, betonte, bei der „Energiewende“ im Wärmesektor gehe es vor allem um die Haushalte und damit, rechtlich gesehen, um den Konsumentenschutz. Wenn die Haushalte schon auf den Einsatz fossiler Energieträger für Raumwärme und Warmwasser verzichten sollten, bräuchten sie Rechtssicherheit und klare Perspektiven, die derzeit fehlten: „Sinnvoll wäre ein Wärmewirtschaftsgesetz in Analogie zum kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz und zum Gaswirtschaftsgesetz.“ Darin sei klarzulegen, „wer wofür zuständig ist“. Hilfreich wäre laut Lueger auch eine zentrale Anlaufstelle, an die sich Wärmekunden wenden können.

Wunsch: mehr Anreize für Contracting

Der Immobilieninvestor Christian Kaltenegger, der die Geschäftsstelle des Verbands „Dienstleister Energieeffizienz & Contracting Austria“ (DECA) leitet, plädierte dafür, die Anreize für einschlägig tätige Unternehmen zu verstärken. Als „großes Thema“ erachtet Kaltenegger das Contracting, das es ihm zufolge ermöglicht, „kosteneffiziente Lösungen zu entwickeln. Wir haben das Know-how dafür“.

Quelle: Shutterstock / katjen

Neue Chancen für PV und Batterien im Regelenergiemarkt

ENERGIEHANDEL. Die Bundesnetzagentur hat die Einführung zusätzlicher Viertelstundenprodukte am Regelleistungsmarkt genehmigt. Das ergibt sich aus einem Beschluss der Behörde.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat den Vorschlag der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) genehmigt, zusätzliche Viertelstundenprodukte für die Sekundärregelung (aFRR) und Minutenreserve (mFRR) einzuführen. aFRR und mFRR sind zwei Segmente des Regelenergiemarktes, der dem kurzfristigen Ausregeln des Stromsystems dient. Ziel des Vorschlags ist, die Integration erneuerbarer Energien und anderer Flexibilitäten in die Regelleistungsmärkte zu verbessern. Bislang werden Regelreserven in Vier-Stunden-Blöcken ausgeschrieben.

Die neuen Produkte sollen spätestens zwölf Monate nach dem Beschluss vom 28. Oktober umgesetzt werden. Den genauen Termin für die Einführung sollen die ÜNB laut der Bundesnetzagentur mit einem Vorlauf von vier Wochen auf der Webseite regelleistung.net veröffentlichen.

Die Übertragungsnetzbetreiber beabsichten jedoch, „die vorgeschlagene Anpassung zur Einführung der zusätzlichen Gebotsoption schnellstmöglich, das heißt im März / April 2026 produktiv zu nehmen“, steht in der Anlage zum Beschluss. Die technischen Anpassungen sollen außerdem in einer Testphase mit Marktteilnehmern geprüft werden.

Die Einführung dieser neuen Produkte soll es vor allem Betreibern von Photovoltaikanlagen ermöglichen, Regelleistung besser an die tatsächlichen Erzeugungsprofile anzupassen. In den bisherigen Vier-Stunden-Blöcken war die Teilnahme wegen starker Produktionsschwankungen, etwa in den Morgen- und Abendstunden, oft nicht wirtschaftlich. Zudem seien Vier-Stunden-Produkte „nicht geeignet, die Flexibilitätspotenziale von EE-Anlagen, insbesondere von PV-Anlagen, für die relevanten Regelleistungsmärkte zu nutzen“, schreibt die Bundesnetzagentur.

Auch Betreiber von Batteriespeichern und konventionellen Anlagen sollen profitieren, da die kürzeren Zeitscheiben eine engere Kopplung an den Stromgroßhandel ermöglichen, der bereits seit Oktober 2025 auf Viertelstundenprodukte umgestellt ist.

Primärregelreserve außen vor - noch

Laut Beschluss der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur fördert die Maßnahme den Wettbewerb und soll langfristig die Beschaffungskosten für Regelenergie senken. Durch zusätzliche Gebotsoptionen erwarten die ÜNB eine breitere Marktteilnahme und mehr Preisstabilität. Nach Angaben der Behörde soll die Umstellung auch helfen, die in den vergangenen Jahren gestiegene Preisvolatilität insbesondere in Sommermonaten abzufedern.

Nicht Teil des Verfahrens war die Einführung kürzerer Produkte in der Primärregelreserve (FCR, ein weiteres Segment des Regelenergiemarktes), teilte die Bundesnetzagentur weiter mit. Die Behörde regt allerdings an, die verkürzten Produkte auch im FCR-Markt vorzusehen. Viertelstundenprodukte würden ebenfalls in der FCR klare Vorteile für Technologien wie Batteriespeicher bieten, um Intraday- und FCR-Vermarktung unter den gegebenen Randbedingungen - etwa Ladezyklen - effizienter zu optimieren. „Damit könnten sich im FCR-Markt ähnlich positive Effekte ergeben, wie sie für die Regelleistungsmärkte der aFRR und mFRR zu erwarten stehen“, schreibt die Bundenetzagentur in ihrem Beschluss.

Der Beschluss (Az. BK6-25-212) mitsamt der Anlage ist auf der Webseite der Bundesnetzagentur verfügbar.

Im Weltmaßstab stehen die Zeichen auf Ökostrom

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

WORLD ENERGY OUTLOOK . Die IEA skizziert in ihrem diesjährigen World Energy Outlook unterschiedliche Szenarien, wie sich Energieversorgung, Strommix und CO2-Emissionen bis 2050 entwickeln könnten.

Im Brasilien trifft sich dieser Tage die Staatengemeinschaft zur UN-Klimakonferenz Cop 30, um über den künftigen globalen Klimaschutz zu verhandeln. Die jeweiligen nationalen Klimaschutzbeiträge (NDC), mit denen die Erderwärmung deutlich unterhalb von 2 Grad gehalten werden sollen, bilden eines der Kernthemen. Bislang, das geht aus einer Untersuchung der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Studies (CEPS) hervor, sind die nationalen Selbstverpflichtungen der Vertragsstaaten zu wenig, um 1,5 Grad einzuhalten.

Während die Klimaverhandlungen in Belem gestartet sind, hat die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihr jährliches Publikations-Flaggschiff World Energy Outlook samt Update zu Energiedaten, Technologie- und Marktentwicklungen vorgestellt. In diesem werden vier Szenarien modelliert, wie sich die weltweite Energieversorgung bis 2050 entwickelt. Sie basieren auf unterschiedlichen Annahmen zur Politik und zur technologischen Umsetzung. Kein Szenario ist als Prognose zu verstehen. Vielmehr ermöglichen die unterschiedlichen Ansätze einen Vergleich der Folgen verschiedener Politiken auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Umwelt- und Klimaverträglichkeit der Energieversorgung.

Drei definierte Hauptszenarien

Im Current Policies Scenario (CPS) wird die Entwicklung im Energiesektor im Hinblick auf bestehendes Recht betrachtet und eine langsamere Einführung von Technologien, etwa aufgrund fehlender politischer Unterstützung, abgebildet.

Im Stated Policy Scenario (Steps) kommt es zu einem schnelleren Wandel, da zusätzlich zu bereits rechtsverbindlich getroffenen Regelungen auch belastbare Initiativen der Regierungen in die Modellierung einfließen. Dabei wird allerdings nicht automatisch davon ausgegangen, dass alle politischen Absichten nahtlos in die Realität umgesetzt werden und die bisherigen NDC ganz erreicht werden.

Zusätzlich zu dem selbsterklärenden Szenario Net-Zero Emissions by 2050 (NZE) wird in dem neuen Accelerating Clean Cooking and Electricity Services Scenario eine Roadmap skizziert, bei der ein universeller Zugang zu Strom bis 2035 und zu sauberem Kochen bis 2040 erreicht werden. Gegenwärtig haben noch 730 Millionen Menschen keinen Zugang zu Strom.

Erneuerbare Energien und Atomkraft legen in allen Szenarien zu

In den Szenarien CPS und Steps nimmt der Primärenergieverbrauch künftig weiter zu, während in NZE mit einem Rückgang gerechnet wird. Erneuerbare steigen bis 2050 auf mehr als das Doppelte an, in NZE sogar auf das Vierfache gegenüber 2024. Auch die Kernenergie legt in allen Szenarien deutlich zu, am stärksten in NZE.

Das Wachstum der Nachfrage von Öl und Erdgas setzt sich in CPS bis 2050 fort, während der Verbrauch an Kohle bereits vor Ende der laufenden Dekade zurückzugehen beginnt. In Steps wird der Peak in der Kohlenachfrage begleitet von einer Abflachung der Verbrauchskurve bei Öl um 2030.

Im Unterschied zum Outlook 2024 setzt sich das Wachstum der Erdgas-Nachfrage bis in die 2030er-Jahre fort – hauptsächlich als Folge der Änderungen in der Politik der USA und aufgrund niedrigerer Gaspreise. Bis 2030 gehen rund 300 Milliarden Kubikmeter jährliche Exportkapazitäten neu an den Start, ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber der gegenwärtig verfügbaren LNG-Versorgung. Die Hälfte davon wird in den USA errichtet, weitere 20 Prozent in Katar, gefolgt von Kanada. Im NZE-Szenario sinkt naturgemäß die Nachfrage nach allen fossilen Energien stark.

Das Zeitalter der Elektrizität

Die IEA geht in allen Szenarien davon aus, dass sich die Nachfrage nach Strom stärker erhöht als der Primärenergieverbrauch. Das Wachstum wird vor allem durch Erneuerbare abgedeckt. Deren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung steigt von 32 Prozent (2024) bis 2050 auf 60 Prozent in CPS, auf fast 70 Prozent in Steps und auf nahezu 90 Prozent in NZE.

Die Kernenergie verzeichnet ein Comeback. Dies gilt für traditionelle große Reaktoren ebenso wie für Small Modular Reactors (SMR). In gut 40 Staaten ist die Kernenergie Bestandteil der Energiestrategie.

Kohle erleidet starke Einbußen, während der Gasverstromung zumindest in den Szenarien CPS und Steps noch eine Wachstumsperspektive eingeräumt wird.

Während die Investitionen in die Stromerzeugung seit 2015 um fast 70 Prozent auf rund 1 Billion Dollar pro Jahr gestiegen sind, ist die Strom-Infrastruktur nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit auf 400 Milliarden Dollar Investitionsvolumen ausgebaut worden.

Der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch erhöht sich von 21 Prozent (2024) bis 2050 auf 29 Prozent in CPS, auf 31 Prozent in Steps und auf 55 Prozent in NZE.

Die 519 Seiten starke Schrift, in der unter anderem für die EU differenzierte Einschätzungen ausgewiesen sind, lässt sich auf der Website der IEA abrufen.

Hohe Zahl an Speicherprojekten wartet auf Netzanschluss

Quelle: Fotolia / sdecoret

STROMSPEICHER. Erstmals hat die Bundesnetzagentur Daten zu Anschlussanfragen und -zusagen für Batteriespeicher veröffentlicht. Die Zahlen zeigen ein stark wachsendes Marktinteresse.

Die Bundesnetzagentur hat am 12. November erstmals Daten zu Anschlussanfragen und -zusagen für Batteriespeicher oberhalb der Mittelspannungsebene veröffentlicht. Im Jahr 2024 stellten Netzbetreiber demnach bundesweit 9.710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher ab der Mittelspannungsebene aufwärts fest, also mit Anschlüssen an Netze oberhalb von 1 kV. Hausspeicher von Privatpersonen, die naturgemäß ans Niederspannungsnetz angeschlossen sind, sind in diesen Angaben der Bundesnetzagentur nicht enthalten. Die beantragten Anlagen summieren sich auf eine geplante Leistung von rund 400.000 MW und eine Speicherkapazität von 661 Millionen kWh.

Aktuell sind 921 größere Batteriespeicher hierzulande in Betrieb. Diese verfügen über eine Nettonennleistung von rund 2.300 MW und eine Speicherkapazität von 3,2 Millionen kWh. Der überwiegende Teil der Projekte befindet sich damit noch in der Planungs- oder Genehmigungsphase.

3.800 Anschlusszusagen – aber kein Garant für Realisierung

Im Jahr 2024 erteilten die Netzbetreiber rund 3.800 Anschlusszusagen. Diese betreffen sowohl neue Anfragen als auch Projekte aus den Vorjahren. Die zugesagten Anlagen kommen zusammen auf 25.000 MW Leistung und 46 Millionen kWh Speicherkapazität. Eine Anschlusszusage verpflichtet zwar den Netzbetreiber, garantiert aber nicht, dass das Projekt tatsächlich umgesetzt wird.

Mit der Veröffentlichung legt die Bundesnetzagentur erstmals einheitliche Daten für Batteriespeicher-Anfragen auf Verteilernetzebene vor. Sie stammen aus der Monitoring-Erhebung 2024. Daten für 2025 sollen laut Behörde folgen.

Detaillierte Informationen zu den Zahlen stellt die Bundesnetzagentur auf ihrer Plattform smard.de bereit.

Robert Seehawer (links) und Matthias Janssen bei der Vorstellung der Kurzstudie. Quelle: Davina Spohn

Aquaventus fordert hybride Netze für Offshore-Wasserstoff

WASSERSTOFF OFFSHORE. Offshore produzierter Wasserstoff kann die Systemkosten der Energiewende deutlich senken. Eine Studie von Frontier Economics zeigt Einsparungen von bis zu 1,7 Milliarden Euro pro Jahr.

„Harten Tobak, aber dafür robuste Fakten“ liefern die Ergebnisse der Kurzstudie, wie Robert Seehawer, Geschäftsführer der Initiative Aquaventus, am 12. November in Berlin erklärte. Die Initiative hatte die Untersuchung bei dem Beratungsunternehmen Frontier Economics mit Sitz in London in Auftrag gegeben. Die Studie zeige, dass auf hoher See produzierter Wasserstoff die Systemkosten der Energiewende deutlich senken kann.

Matthias Janssen von Frontier Economics erläuterte, für die Studie seien drei Szenarien für den Ausbau der Offshore-Windenergie in der deutschen Nordsee bis 2045 herangezogen worden: das bisherige Anschlussmodell, eine Variante mit sogenanntem „Overplanting“ – also einer höheren Turbinenleistung als Netzkapazität – sowie ein Konzept der Sektorenkopplung, bei dem Offshore-Elektrolyseure und Wasserstoff-Pipelines die Stromkabel ergänzen. Letztes Szenario, die Offshore-Sektorenkopplung, ermögliche Kosteneinsparungen von bis zu 1,7 Milliarden Euro pro Jahr in den Zonen 4 und 5 der Nordsee, ist in der 34-seitigen Studie nachzulesen.

Zone 4 liegt nordwestlich von Helgoland und grenzt an dänische Gewässer. Sie gilt als besonders windstark, ist jedoch mehr als 100 Kilometer von der Küste entfernt. Zone 5 schließt westlich daran an und reicht fast bis zur Grenze der niederländischen AWZ. Sie zählt zu den entferntesten Offshorewind-Gebieten Deutschlands.

Größere Energiemengen transportierbar durch H2-Pipelines

Ergeben würde sich dieses Einsparpotenzial dadurch, dass weniger Stromkabel installiert werden müssen und eine Wasserstoff-Pipeline größere Energiemengen über lange Distanzen günstiger transportieren kann als Seekabel. Zwar ist Offshore-Elektrolyse teurer als die Produktion an Land, doch die geringeren Transportkosten durch die Pipeline und die bessere Netzauslastung überwiegen. Dadurch lasse sich die Windleistung auf See flexibler nutzen.

„Die parallele Infrastruktur für Strom und Wasserstoff ermöglicht eine systemdienliche Nutzung der Offshore-Windenergie“, schreiben die Autoren der Studie. In Zeiten hoher Strompreise werde Elektrizität bevorzugt ans Festland geliefert, bei niedrigen Preisen hingegen zu Wasserstoff verarbeitet und über die Pipelines transportiert.

|

| Kurzstudie „Efficient integration of mixed connection concepts for offshore wind and hydrogen production“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Frontier Economics |

Konkret steigert die Offshore-Sektorenkopplung laut Frontier Economics die Netzauslastung von 52 auf 65 Prozent und senkt die Abregelungsverluste von 14 auf 11 Prozent. Damit werden in der 70.000-MW-Ausbaustufe bis 2045 rund 2,5 Milliarden kWh mehr Energie pro Jahr ins System eingespeist als bei einem reinen Stromanschluss. Dieser zusätzliche Energieeintrag entspricht dem jährlichen Verbrauch von rund 800.000 Haushalten.

Auch bei einem konservativeren Szenario mit 55.000 MW Offshore-Leistung bis 2045 bleibe der Effekt signifikant: Die Einsparung liege dort noch bei rund 0,5 Milliarden Euro jährlich. Frontier Economics führt das auf die geringeren Netzinvestitionen und die höhere Energieausbeute zurück.

Seehawer und Janssen betonten die Robustheit der Studienergebnisse: Selbst bei doppelt so hohen Kosten für Offshore-Elektrolyseure bleibe das Konzept der Sektorenkopplung die wirtschaftlichste Lösung. Auch unterschiedliche Strompreise oder variierende Elektrolysekapazitäten würden daran nichts ändern. Die Initiative sieht die Verbindung von Strom- und Wasserstoffnetzen daher als entscheidenden Schritt, um die Offshore-Windpotenziale in den entfernten Gebieten der Nordsee effizient zu nutzen.

Gesetzliche Grundlage fehlt

Neben der technischen Analyse enthält die Studie auch Empfehlungen für die Politik. Damit sich das Modell wirtschaftlich umsetzen lasse, müsse das Bundesrecht angepasst werden. Deutschland sei derzeit das einzige Nordsee-Anrainerland, das hybride Anschlusskonzepte gesetzlich ausschließe, monierte Seehawer. Laut der Studie könnte eine Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) diese Lücke ohne großen Aufwand schließen. Dieses dürfte wegen der im Juni geplatzten Ausschreibung von Offshorewind-Flächen ohnehin novelliert werden.

Auch die Offshore-Fläche SEN-1 solle zügig ausgeschrieben und von Beginn an für kombinierte Strom- und Wasserstoff-Anschlüsse geöffnet werden.

Jörg Singer zeigte sich überzeugt: „Die wahren Kostentreiber des Wasserstoff-Hochlaufs liegen in der Regulierung“. Laut dem Vorsitzenden von Aquaventus könne eine integrierte Energieinfrastruktur die Abhängigkeit von Importen verringern und die Innovationskraft der deutschen Industrie stärken.

Die Studie „Efficient integration of mixed connection concepts for offshore wind and hydrogen production“ kann über die Internetseite von Aquaventus angefordert werden.

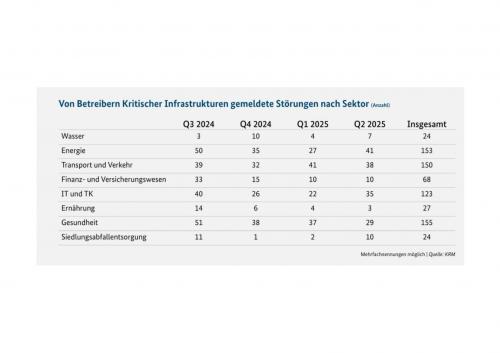

Bedrohungslage weiter auf hohem Niveau

Quelle: Fritz Wilhelm

IT. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seinen jährlichen Lagebericht zur Cybersicherheit vorgelegt. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sind gefährdet.

Auch in diesem November hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wieder seinen jährlichen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vorgelegt. Berichtszeitraum ist vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025.

Anders als in den vorangegangenen Jahren sieht die Behörde keine stetige Verschärfung der Bedrohungslage. Sie habe sich stabilisiert – allerdings auf hohem Niveau. Denn nach wie vor machten Unternehmen, öffentliche Stellen und Organisationen es Angreifern viel zu leicht, Schaden anzurichten. Das BSI warnt, Cyberkriminelle gingen immer den Weg des geringsten Widerstands und suchten sich Ziele mit dem geringsten Schutzniveau. So seien immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen sowie politische Institutionen ins Visier von Angreifern geraten.

Gerade Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern seien oft nicht in der Lage, sich adäquat um den Betrieb und die Absicherung der Informationstechnik zu kümmern.

So würden die Schwachstellen, die im aktuellen Berichtszeitraum täglich bekannt wurden, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen besonders durchschlagen. Auf die KMU beziehen sich laut BSI auch 80 Prozent der angezeigten Cyberangriffe. Diese führten in den meisten Fällen auch zu Datenleaks, mit den die Geschädigten oft nicht umzugehen wüssten.

Dem Lagebericht zufolge wurden weltweit täglich im Durchschnitt 119 Schwachstellen in IT-Systemen bekannt. Gegenüber dem vorhergegangenen Zeitraum bedeute dies ein Zuwachs um 24 Prozent. Die Schwachstellen können sich sowohl auf Software- als auch Hardwareprodukte beziehen. Das BSI betont daher „Security by Design“ – ein Ansatz, der beispielsweise im intelligenten Messwesen mit den Smart Meter Gateways verfolgt wird – sei daher „strategische Notwendigkeit“. Im aktuellen Berichtszeitraum wurden laut BSI 75 neue Hardware‑ und Mikroarchitektur‑Schwachstellen bekannt. Darüber hinaus gingen 165 Meldungen über Schwachstellen in Softwareprodukten ein.

BSI verzeichnet 153 Meldungen aus dem Energiesektor

Zudem wurden im aktuellen Berichtszeitraum neue Angriffsinfrastrukturen bekannt. Der Lagebericht erwähnt dazu zwei neue IoT-Botnetze. Deren Schadsoftware war bereits im Produktionsprozess auf die jeweiligen Geräte gelangt und diese waren dann vorinfiziert an den Handel weitergegeben worden. Eine nachträgliche Bereinigung der rund 40.000 IoT-Geräte, die über das Internet in Netzwerke eingebunden werden sollten, sei nicht möglich gewesen.

Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass durchaus Maßnahmen greifen, um die gesamtgesellschaftliche Resilienz gegen Attacken zu stärken. Sowohl die Präventions- und Verteidigungsfähigkeit als auch die Fähigkeit zur Bewältigung erfolgreicher Angriffe seien gestiegen. Letztlich seien auch internationale Strafverfolgungsbehörden erfolgreich gegen kriminelle Gruppen vorgegangen und haben ihnen das Handwerk legen können.

Dennoch: gerade für Unternehmen und Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, bleibt die Gefährdungslage sehr angespannt. In fast allen Kritis-Sektoren habe das BSI im Berichtszeitraum mehr Störungsmeldungen zu verzeichnen als in den zwölf Monate davor. Der Energiesektor ist einer von ihnen. In diesem zählen aktuell (Stichtag 30. Juni 2025) 308 Anlagenbetreiber und 517 Anlagen zur kritischen Infrastruktur. Nach 137 Meldungen im vorangegangenen Berichtszeitraum hat das BSI nun 153 Meldungen verzeichnet.

An diese Einordnung ist eine Meldepflicht geknüpft. Sie bezieht sich auf Störungen, „die zu einem Ausfall oder zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Kritis geführt haben oder führen können“. Das BSI ermutigt die Unternehmen allerdings auch, freiwillige Meldungen beim nationalen IT-Lagezentrum abzugeben. Schließlich trage jede Meldung zum Lagebild bei.

Nähere Informationen zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland stehen auf der Internetseite des BSI zur Verfügung.

Eines der größten deutschen Hybridkraftwerke fährt hoch

Der Solarpark in Zerbst mit dem Batteriespeicher im Vordergrund. Quelle: Statkraft

PHOTOVOLTAIK. In Zerbst entsteht eines der größten Hybridkraftwerke Deutschlands. Die Anlage kombiniert PV und Batteriespeicher. Für den Betreiber Statkraft ist sie eine Premiere.

Statkraft hat ein Hybridkraftwerk aus Photovoltaik und Batteriespeicher in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um „das größte Projekt dieser Art im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Deutschland“. Die Anlage soll rein rechnerisch den Strombedarf von rund 14.000 Haushalten decken und helfen, pro Jahr etwa 32.000 Tonnen CO2 einzusparen und 50 Millionen kWh Grünstrom erzeugen.

Das norwegische Energieunternehmen Statkraft, mit Hauptsitz in Oslo und Sitz der deutschen Tochter in Düsseldorf, gilt als größter Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa. Das Kraftwerk ist in einer ehemaligen Kiesgrube in Zerbst Ost entstanden. Der Solarpark umfasst 46,4 MW, der Speicher kommt auf eine Ausspeicherleistung von 16 MW. Die Kombination aus beiden Komponenten mache es möglich, tagsüber erzeugte Solarenergie zu speichern und sie später, bedarfsgerecht ins Netz einzuspeisen, hieß es aus Düsseldorf.

Der Batteriespeicher besteht aus 88 sogenannten Cubes, die jeweils 16 Lithium-Ionen-Akkus enthalten. Insgesamt können die Speicher laut Statkraft bis zu 57.000 kWh Strom aufnehmen. Das kann in etwa dreieinhalb Stunden geschehen, so Statkraft auf Anfrage. Damit soll die Anlage Schwankungen im Netz ausgleichen und die Wirtschaftlichkeit der Solarstromerzeugung erhöhen. Der erzeugte Strom erhält eine Marktprämie aus der EEG-Innovationsausschreibung, wie es weiter heißt.

Nur zwölf Monate Bauzeit

Der Bau des Kraftwerks begann im Oktober 2024, nach Abschluss von Umwelt- und Artenschutzprüfungen. In nur zwölf Monaten war das Kraftwerk fertiggestellt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete bei der offiziellen Inbetriebnahme das Projekt als „Leuchtturm für die Energiewende in Sachsen-Anhalt“ und lobte die Kombination aus Solar- und Speichertechnologie als wichtigen Beitrag zur Netzstabilität.

Laut Statkraft läuft die Einspeisung ins Netz bereits seit vergangenen Oktober. Die Anlage sei inzwischen stabil im Betrieb. Wie die Norweger erklären, handelt es sich in Zerbst um die erste eigenentwickelte Erneuerbare-Energien-Anlage, die das Unternehmen als Projektentwickler in Deutschland ans Netz gebracht hat.

Freiwillige Kommunalabgabe an die Stadt

Die Stadt Zerbst/Anhalt soll von der Anlage direkt profitieren. Statkraft zahlt nach eigenen Angaben voraussichtlich jährlich rund 100.000 Euro als freiwillige Kommunalabgabe. Die Kommune kann das Geld für Infrastrukturprojekte einsetzen. Neben dieser Zahlung fällt Gewerbesteuer an, die ebenfalls in die lokale Entwicklung fließen soll.

Statkraft betont, dass Hybridkraftwerke wie in Zerbst die Zukunft der dezentralen Energieerzeugung prägen könnten. Sie verbinden Effizienz, Speichermöglichkeiten und Flexibilität. „Mit dem Solarpark Zerbst setzen wir ein starkes Zeichen für die Energiewende“, sagte Claus Urbanke, Vice President Wind, Solar & Storage Development Germany bei Statkraft. Projekte dieser Art sollen in den kommenden Jahren an weiteren Standorten folgen.

Statkraft beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende und betreibt Anlagen für Wasser-, Wind- und Solarenergie sowie Gas- und Fernwärme-Versorgung. In den vergangenen Jahren hat Statkraft seine Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Wind, Solar und Speicher deutlich ausgebaut und arbeitet derzeit an einer Projektpipeline von rund 4.000 MW.

Weitere Informationen zum Hybridkraftwerk in Zerbst hat Statkraft auf einer Internetseite zusammengestellt.

Wie das Bayernwerk die Energiewende smart integriert

Ein Container-Umspannwerk. Quelle: Günter Drewnitzky

STROMNETZ. Innovationen, Digitalisierung, KI – zwingende Voraussetzungen, um die Energiewende voranzubringen. Das ist für Bayernwerk-Chef Leo Westphal klar. Vor allem, wenn es schnell gehen muss.

Was man bei der Eon-Tochter Bayernwerk so alles ersonnen hat, um die Umstellung auf erneuerbare Energieträger und vor allem deren Integration ins Stromnetz zu beschleunigen und zu erleichtern, das hat der Energieversorger beim „InnoDay“ am Unternehmenssitz in Regensburg vorgestellt.

Der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende Egon Leo Westphal zeigte bei der Veranstaltung die enormen Veränderungen auf, die das Energiesystem in den vergangenen Jahren nicht nur im Freistaat erlebt hat: An sonnenreichen Tagen müssen bis zu 13.400 MW Einspeisung im Netzbetrieb gemanagt werden. Bis zu 7.000 MW – mehr als die maximale Verbrauchslast Bayerns – werden an solchen Tagen ins europäische Übertragungsnetz abgegeben. Zugleich verwies er auch auf die Probleme, die damit einhergehen, dass der Fortschritt bei der Energiewende lange Zeit nur an der Zahl der Erneuerbaren-Einspeiseanlagen festgemacht wurde. Das sei vorbei, heute müsse es darum gehen, nach den Erneuerbaren die Energienetze und das ganze Energiesystem zu entfesseln. „Unsere technologische Innovationskraft ist entscheidend, um das Energiesystem von morgen in Balance und damit so richtig ins Laufen zu bringen.“ Nur dann werde die Energiewende zum Erfolg und könne die Potenziale für die Menschen vollumfänglich ausspielen.

Alle Komponenten des Systems zusammenbringen

Weiter sprach Westphal die hohen Investitionen seines Unternehmens in den Netzaus- und -umbau an. In den Jahren 2025 und 2026 werden demnach kumuliert mehr als 4 Milliarden Euro zusammenkommen. „Um am Ende alle Komponenten des Systems zusammenzubringen, braucht es Innovationen und kreative Ideen“, so der Vorstandsvorsitzende. Und welche das sind, zeigte das Unternehmen jetzt beim Innovationsparcours, der in der Regensburger Zentrale aufgebaut war.

- Da sind zunächst die „Local Energy Communities“. Hinter ihnen steckt die Idee, dass Strom regional erzeugt und auch verbraucht wird – was nicht nur den Netzen gut tut, sondern auch dem Geldbeutel der Verbraucher. Diese bekommen nämlich über eine Software die Zeiten mit den günstigsten Strompreisen angezeigt und können sie auch nutzen. Im Landkreis Bamberg läuft ein entsprechendes Pilotprojekt.

- Überbauung und „Snap“ sind weitere zukunftsweisende Ansätze zur Integration der Erneuerbaren. Das Vorhaben zielt darauf ab, die in Bayern schon reichlich vorhandenen Netzanbindungen für Solaranlagen gleichzeitig für Windräder zu nutzen. Damit, so hat man ausgerechnet, ließen sich 4.900 MW Windstrom zusätzlich ins Netz integrieren. Wie Untersuchungen gezeigt haben, machen sich Wind und Sonne bei der Einspeisung kaum Konkurrenz.

- Und die Snap-Software hilft dabei, die Player, also PV-Anlagen-Besitzer, Windmüller und Netzbetreiber schnell zusammenzubringen: Mussten früher unzählige Formulare hin- und hergeschickt werden, lassen sich jetzt alle Informationen schnell am PC abrufen und vor allem austauschen. Basis ist das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.

- Umspannwerke im Container. Weiteres Nadelöhr der Energiewende: Umspannwerke. Hunderte muss das Bayernwerk neu bauen. Auch hier soll es jetzt schneller gehen. War früher jede Anlage ein Unikat, so sollen sie jetzt von der Stange kommen. Container-Umspannwerke sind angesagt. Sie sind kompakt, auf 13 Meter kann eine komplette 110-kV-Anlage untergebracht werden: eine Flächeneinsparung von 85 Prozent. In erster Linie kommen sie zum Einsatz, um Engpässe während Bauarbeiten zu überbrücken, eine Art Bypass. Drei Projekte laufen bereits.

- Bei weiteren innovativen Projekten geht es vorwiegend darum, Informationen aus dem Netzbetrieb zu gewinnen und sie vorteilhaft zu verwerten. Ein Beispiel sind die Heimdall-Sensoren, die direkt auf Hochspannungs-Leiterseilen installiert werden und die verschiedensten Betriebsdaten liefern. Mit dem Effekt, dass sich eine Freileitung schon mal um 40 bis 50 Prozent höher belasten lässt, als die Hersteller es angeben. Diese sind für Worst-Case-Szenarien ausgelegt. Aktuell wird die Belastung von zehn Trassen mithilfe der Sensoren überwacht und gesteuert. Bis Ende 2026 sollen es 40 sein.

- Auch im Bereich der Ortsnetzstationen gibt es Projekte zur intelligenten Steuerung, darüber hinaus innovative Überwachungssysteme, die Fehlerstellen im Bereich der Hoch- und Mittelspannung erkennen können und so eine rechtzeitige Reparatur ermöglichen – im besten Fall vor einem Ausfall.

|

| Alexander Lacher am Kabeldiagnose-Fahrzeug. Motto: Fehler finden, bevor der Strom ausfällt Quelle: Günter Drewnitzky |

Quelle: Pixabay / Stefan Schweihofer

So drehen Versorger an den Preisschrauben

VERTRIEB. Strom, Gas, Fernwärme – der Preistrend weist für das kommende Jahr klar nach unten. Die aktuellen Fälle Flensburg, Berlin-Brandenburg, Weimar, Düsseldorf und Augsburg.

Verschiedene etablierte Gas- und Fernwärmeversorger haben am 12. November Preissenkungen fürs nächste Jahr angekündigt. Teilweise schrauben sie auch bei Strom ihre Forderungen herunter.

Die Gasag in Berlin und ihre Tochter, die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH mit Sitz im brandenburgischen Michendorf, reduzieren jeweils den Arbeitspreis für Gas um netto 0,289 Cent /kWh – in Höhe der wegfallenden Gasspeicherumlage. Die Entlastung gelte sowohl für die Grundversorgung als auch für Bestandskundinnen und -kunden mit Laufzeitverträgen, auch bei jenen innerhalb der Mindestvertragslaufzeit, heißt es. Bei einem jährlichen Verbrauch von durchschnittlich 20.000 Kilowattstunden betrage die Ersparnis knapp 70 Euro im Jahr, kündigte die EMB an.

Die Stadtwerke Flensburg senken den Arbeitspreis für Fernwärme im Primärnetz um knapp 5 Prozent – von 132,57 auf 126,31 Euro pro Megawattstunde. Der Grundpreis steigt von 717,11 auf 739,36 Euro pro Jahr. Laut Unternehmen ergibt sich für Haushalte – je nach Verbrauch – eine Gesamtersparnis zwischen 1 und 3 Prozent.

Der Arbeitspreis für Strom in der Grundversorgung geht von 34,06 Cent/kWh auf 31,78 Cent/kWh zurück. Der Grundpreis steigt von 113,16 Euro auf 128,59 Euro im Jahr. Ein Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch zahlt damit rund 78 Euro weniger als im Jahr 2025.

Die Stadtwerke Augsburg setzen den Strompreis in der Strom-Grundversorgung zum 1. Januar 2026 um 3,51 Cent/kWh – etwa 7 Prozent – herab. Der Grundpreis für den Anschluss erhöht sich um 1,19 Euro pro Monat. Für 90 Prozent der Augsburger Haushalte in der Grundversorgung ergibt sich laut Stadtwerken eine Entlastung. Rund 70 Euro im Jahr spart ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.400 Kilowattstunden

Für Gas soll in Augsburg zum 1. Februar 2026 eine Preissenkung um 0,344 Cent/kWh folgen, was eine Entlastung von etwa 51 Euro pro Jahr bedeutet.

Die Stadtwerke Düsseldorf senken den Arbeitspreis für Erdgas um 1 Cent/kWh, während der Grundpreis um rund 3 Euro pro Monat steigt, dadurch gibt es auf Verbraucherseite Gewinner und Verlierer: Für einen Haushalt mit 11.500 kWh Jahresverbrauch ergibt sich nach Rechnung des Versorgers eine Ersparnis von rund 77 Euro im Jahr. Für einen minimalen Verbrauch von 3.000 kWh im Jahr führt die Anpassung zu einer Preiserhöhung von 8 Euro im Jahr.

Systematisch ähnlich senken die Stadtwerke Weimar den Arbeitspreis für Gas in der Grundversorgung - um 4,51 Cent auf 16,98 Cent/kWh brutto -, während der Grundpreis steigt, und zwar um 35,37 Euro/Jahr brutto. Ein durchschnittlicher Haushalt mit 18.000 kWh Jahresverbrauch spart nach Unternehmensangaben 776 Euro im Jahr. Um hier zu den Verlierern zu gehören, müsste ein Kunde weniger als 784 kWh im Jahr abnehmen.

Beim Produkt „Weimargas“ reduzieren die Stadtwerke den Arbeitspreis um 3,57 Cent/kWh auf insgesamt 11,79 Cent/kWh brutto. Der Grundpreis bleibt konstant. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh errechnet sich eine jährliche Brutto-Ersparnis von 642,60 Euro.

Netzgeschäft bleibt Wachstumstreiber bei Eon

Quelle: Eon

BILANZ. Der Essener Eon-Konzern steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten dieses Jahres.

Die Eon SE hat in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 57,5 Milliarden Euro nach 56,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Das sei ein Anstieg um rund 2 Prozent, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Geschäftszahlen mit.

Auch das Ergebnis konnte Eon verbessern: Das bereinigte Konzern-Ebitda erhöhte sich um rund 10 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Das Ebitda beschreibt den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg leicht auf 2,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,2 Milliarden Euro).

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte Eon seine Prognose. Erwartet werden weiter ein bereinigtes Konzern-Ebitda zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro sowie ein bereinigter Konzernüberschuss von 2,9 bis 3,1 Milliarden Euro. „Wir wachsen weiter und leisten als Spielmacher der Energiewende gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Transformation des europäischen Energiesystems“, sagte CFO Nadia Jakobi.

Deutlich zulegen konnte Eon im Geschäftsfeld Energy Networks, das die Verteilnetz-Aktivitäten für Strom und Gas umfasst. Das bereinigte Ebitda erhöhte sich hier um 18 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 4,8 Milliarden Euro). „Die positive Entwicklung ist vor allem auf die gestiegenen Investitionen in den Ausbau, die Modernisierung und die Digitalisierung der Netzinfrastruktur zurückzuführen“, teilte Eon mit.

Rückgang im Vertriebsgeschäft

Im Geschäftsfeld Energy Retail, das das Vertriebsgeschäft und Kundenlösungen bündelt, verringerte sich das bereinigte Ebitda dagegen um 18 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro: Nach neun Monaten im Jahr 2024 stand hier ein Ergebnis von 1,7 Milliarden Euro. In Großbritannien belasteten Veränderungen im Kundenportfolio das Ergebnis, vor allem ein höherer Anteil an Kunden mit Festpreisverträgen, heißt es von Eon. „In Deutschland haben sich temporäre Effekte ergebnismindernd ausgewirkt, unter anderem bedingt durch zeitlich verlagerte aperiodische Ergebnisse“, so Eon, ohne den Sachverhalt näher zu erläutern.

Im Bereich Energy Infrastructure Solutions stieg das bereinigte Ebitda um 15 Prozent auf 400 Millionen Euro. Zu dem Ergebnisanstieg trugen laut Eon positive Wettereffekte, eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit in Skandinavien und Großbritannien sowie neue Inbetriebnahmen und der Ausbau der Smart-Meter-Infrastruktur in Großbritannien bei. Das Geschäftsfeld bietet Energielösungen für Städte, Kommunen sowie Gewerbe- und Industriekunden – insbesondere im Bereich Fernwärme und Fernkälte.

Insgesamt investierte Eon in den ersten neun Monaten des Jahres 5,1 Milliarden Euro in die Transformation des europäischen Energiesystems – ein Plus von 8 Prozent auf Jahresbasis. „Mit unseren bisherigen Investitionen bekräftigen wir unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr insgesamt rund 8,6 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren“, so Jakobi.

RWE erwartet gute Geschäfte durch KI

RWE-Zentrale in Essen. Quelle: RWE

BILANZ. In den ersten neun Monate dieses Jahres blieb RWE mit seinen Geschäftszahlen hinter dem Vorjahreszeitrum zurück. Das Management ist trotzdem zufrieden.

Der Essener Energiekonzern RWE hat in den ersten drei Quartalen 2025 einen Umsatz von 13,27 Milliarden Euro erzielt, nach 15,95 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang um rund 2,69 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen bei Vorlage seiner Geschäftszahlen für die ersten neun Monate mit.

Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sank auf 3,48 Milliarden Euro nach 3,98 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Nettoergebnis verringerte sich im Vorjahresvergleich auf 1,29 Milliarden Euro nach 1,64 Milliarden Euro.

Das Management führt die rückläufige Entwicklung vor allem auf eine Normalisierung des Ergebnisses im Segment Flexible Erzeugung sowie auf ein schwächeres Handelsgeschäft zurück. Im Bereich Flexible Erzeugung ist die Stromerzeugung mit Laufwasser-, Pumpspeicher-, Biomasse- und Gaskraftwerken gebündelt, auch das Steinkohlekraftwerk Eemshaven in den Niederlanden wird dort geführt.

„Zudem führte ein geringeres Windaufkommen in Europa zu einer niedrigeren Windstromproduktion und damit zu Ergebniseinbußen“, so die Aussage von RWE. Positiv wirkten dagegen die Inbetriebnahme neuer Onshore-Windanlagen, Solarparks und Batteriespeicher.

Finanzvorstand Michael Müller sagte: „Mit den Ergebnissen der ersten neun Monate sind wir zufrieden. Wir bestätigen unsere Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr und unsere Ergebnisziele bis 2030.“ Der Boom der Künstlichen Intelligenz treibe weltweit die Stromnachfrage und damit die Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Müller: „Das sind gute Aussichten für unser Geschäft.“

Schwächere Windbedingungen in Europa

Im Segment Offshore Wind erreichte RWE ein bereinigtes Ebitda von 915 Millionen Euro nach 1.079 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang resultierte hauptsächlich aus deutlich schwächeren Windbedingungen in Europa. Zudem wurden beim Terminverkauf von Strommengen niedrigere Preise an den Großhandelsmärkten erzielt.

Das Segment Onshore Wind/Solar steigerte das bereinigte Ebitda auf 1.242 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 990 Millionen Euro). Ausschlaggebend waren die Inbetriebnahme neuer Anlagen und höhere Marktpreise in den USA, die den Effekt der schwächeren Windverhältnisse an europäischen Standorten ausglichen.

Das bereinigte Ebitda im Segment Flexible Erzeugung sank auf 1.058 Millionen Euro nach 1.447 Millionen Euro im Vorjahr. Ursache waren geringere Margen aus Stromterminverkäufen infolge der Marktpreisentwicklung. Positiv wirkte ein Buchgewinn von 225 Millionen Euro aus dem Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts am Standort eines ehemaligen Kraftwerks in Großbritannien, so RWE. Zusätzliche Erträge erzielte RWE aus der kurzfristigen Optimierung des Kraftwerkseinsatzes.

Das Segment Energiehandel verzeichnete ein bereinigtes Ebitda von 150 Millionen Euro und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 465 Millionen Euro. „Nach einem schwachen ersten Halbjahr im laufenden Geschäftsjahr verzeichnete RWE Supply & Trading ein starkes drittes Quartal.“

RWE bekräftigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Erwartet wird weiterhin ein bereinigtes Ebitda zwischen 4,55 und 5,15 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden Euro.

Gasspeicher-Verband hält an Chefin fest

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Charlotte Roule, Geschäftsführerin des Speicherbetreibers Storengy, bleibt Präsidentin des Verbands Gas Storage Europe.

Zweite Amtszeit für Charlotte Roule: Die Französin ist als Präsidentin des Verbands Gas Storage Europe (GSE) wiedergewählt worden. Das teilt die Interessenvertretung der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber (GIE) mit. Die Geschäftsführerin des Speicherbetreibers Storengy soll weitere zwei Jahre an der GSE-Spitze stehen.

Roule gehört dem Exekutiv-Komitee von GSE seit 2023 an und ist seither auch Mitglied des GIE-Vorstands. Neben ihrem CEO-Posten bei Storengy bekleidet sie bei der Muttergesellschaft Engie das Amt der Vizepräsidentin für das Geschäftsfeld Wasserstoff.

Die Energiemanagerin hat innerhalb der Engie-Gruppe international reichlich Erfahrung gesammelt. So war sie unter anderem Group Chief Strategy Officer, CEO von Engie China sowie Managing Director von Storengy UK tätig. Seit Juni 2025 ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von Hydrogen Europe. Außerdem gehört sie dem Vorstand von France Gaz an. Von 2018 bis 2023 war sie Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China, die sie weiterhin in Paris vertritt, wie es heißt.

„In einer Zeit, in der Energie-Resilienz und Dekarbonisierung im Zentrum der strategischen Prioritäten Europas stehen, ist die Gasspeicherung ein entscheidender Faktor für sowohl Sicherheit als auch Nachhaltigkeit“, wird die Lobbyistin in einer Mitteilung nach ihrer Wiederwahl zitiert.

|

| Charlotte Roule Quelle: GIE |

Johannes Werhahn wird MVV-Vertriebsvorstand

Quelle: Pixabay / Edar

PERSONALIE. Die MVV Energie hat Dr. Johannes Werhahn zum 1. Januar 2026 zum neuen Vertriebsvorstand berufen. Er folgt auf Ralf Klöpfer, der sein Mandat niederlegt.

Die MVV Energie AG mit Sitz in Mannheim ordnet ihren Vorstand neu. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Johannes Werhahn die Verantwortung für den Vertriebsvorstand, wie das Unternehmen am 11. November mitteilte. Er folgt auf Ralf Klöpfer (59), der im Februar 2025 öffentlich angekündigt hatte, sein Vorstandsmandat zum Jahresende auf eigenen Wunsch zu beenden.

Werhahn ist 44 Jahre alt und seit mehreren Jahren in verantwortlichen Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Zuletzt war er als einer von zwei Geschäftsführern bei der MVV Enamic GmbH tätig, einer auf energiewirtschaftliche Dienstleistungen und Effizienzlösungen spezialisierten Tochtergesellschaft der MVV Energie. Dort verantwortet er seit 2023 das Geschäft mit dezentralen Energielösungen und digitalen Anwendungen für Industrie- und Gewerbekunden.

Zuvor war Werhahn neun Jahre beim Energiekonzern Eon tätig, unter anderem in leitender Funktion für den strategischen Einkauf von Netzgesellschaften sowie in der Führung der Geschäftsbereiche Energieeffizienz und Virtuelles Kraftwerk im internationalen Großkundensegment.

|

| Johannes Werhahn Quelle: MVV |

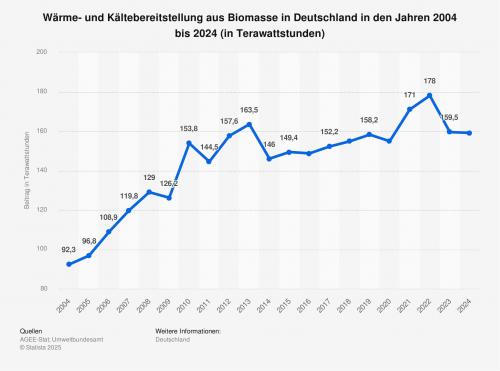

Wärme- und Kältebereitstellung aus Biomasse

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt die Entwicklung der Biomassenutzung zur Wärmebereitstellung in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2024. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland demnach rund 159 Milliarden kWh (TWh) Wärme aus Biomasse gewonnen. Die Angaben stammen von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) und dem Umweltbundesamt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

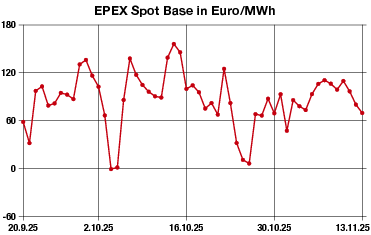

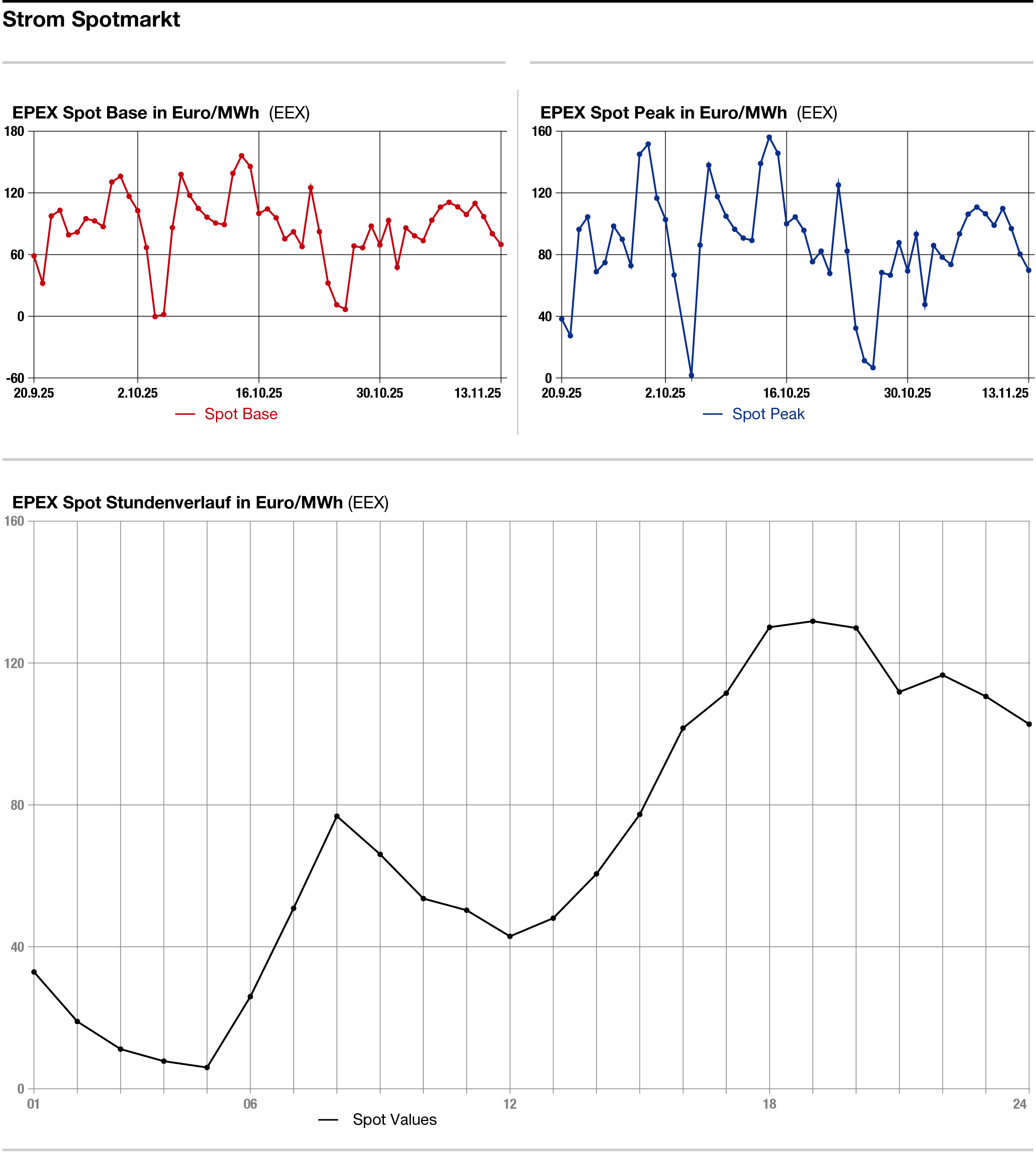

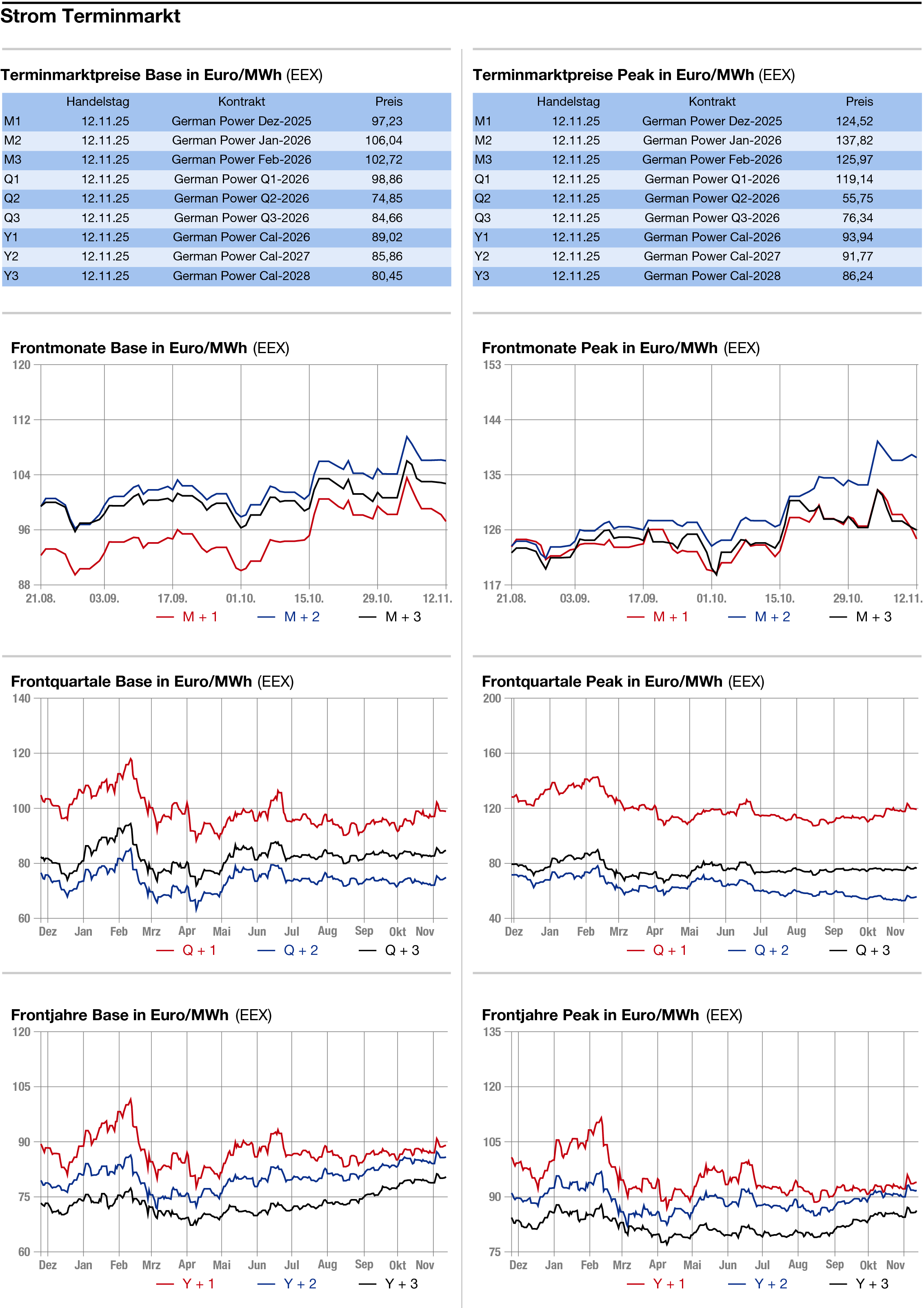

MARKTBERICHTE

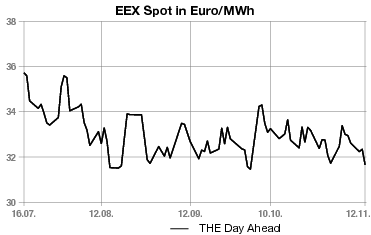

STROM

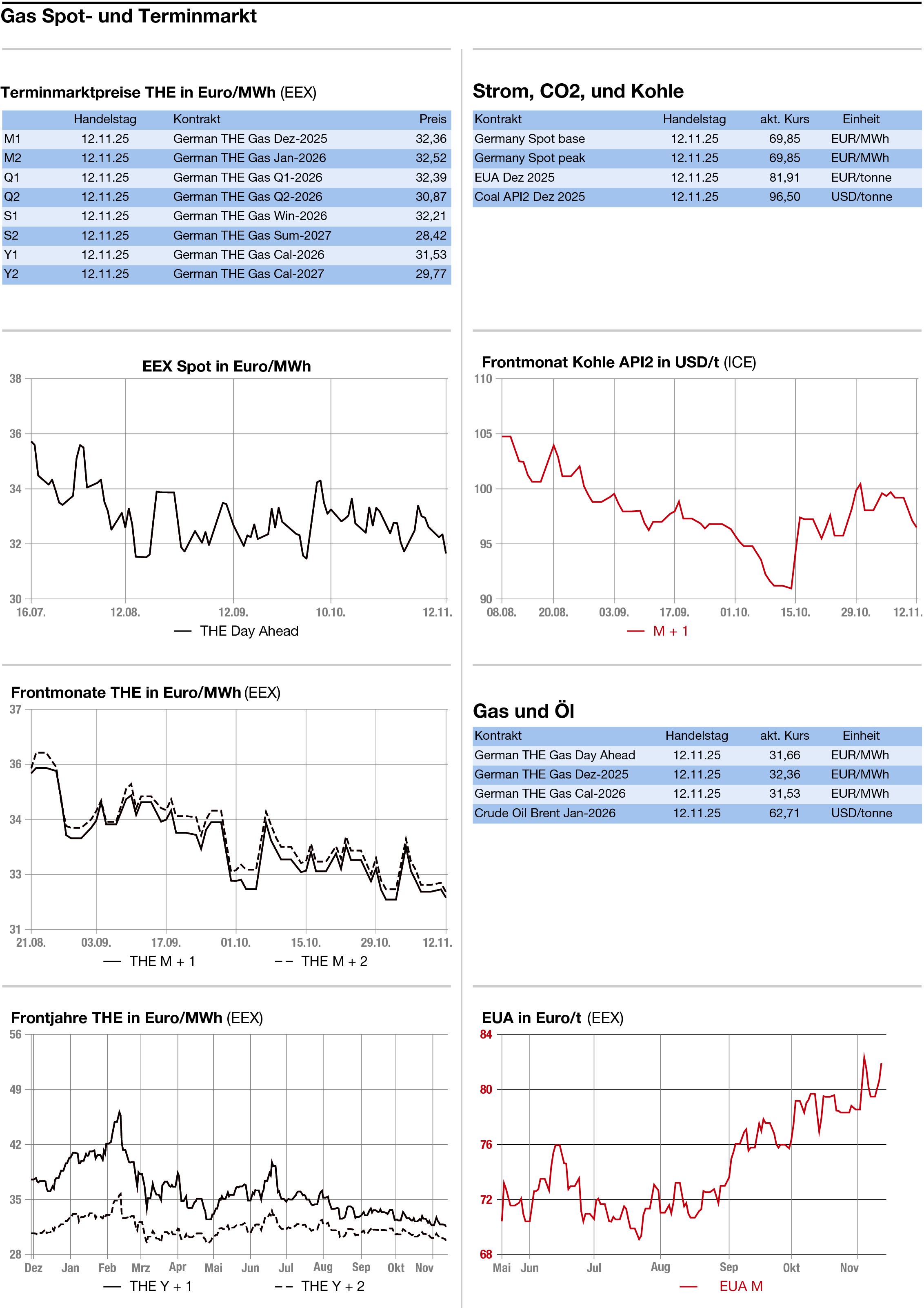

GAS

CO2 legt zur Wochenmitte kräftig zu

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte zur Wochenmitte gezeigt. Strom legte im kurzfristigen Handel zu, Gas notierte ein wenig fester, blieb aber eher am unteren Ende seiner überkommenen Range. Bullish zeigte sich allerdings CO2, getrieben von der Hoffnung, die Handelsspanne von 77 bis 80 Euro pro Tonne endlich hinter sich zu lassen, in der es so lange gefangen war. CO2 dürfte damit am Berichtstag auch Strom und Gas unterstützt haben.

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead allerdings verlor im Base 10,50 auf 70 Euro/MWh und im Peak 4 auf 84 Euro/MWh. An der Börse kostete der Donnerstag 69,85 Euro in der Grundlast und 83,66 Euro in der Spitzenlast.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Donnerstag im Vergleich zum Vortag noch einmal deutlich zunehmen und gut 34 GW erreichen, wie aktuelle Daten von Eurowind zeigen. Für den Berichtstag waren hingegen nur 29,5 GW prognostiziert worden. Für die Tage danach ist mit einer eher unterdurchschnittlichen Einspeisung von Windstrom und mit sinkenden Temperaturen zu rechnen, die zu Beginn der kommenden Woche auf ein leicht unterdurchschnittliches Niveau zurückgehen sollten. Damit ist insbesondere am kurzen Ende mit etwas festeren Preisen zu rechnen.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,93 auf 89,41 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Die CO2-Preise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Bis gegen 14.16 Uhr gewann der Dec 25 um 1,31 auf 81,96 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 28,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 82,37 Euro, das Tief bei 80,79 Euro. Die Überwindung der Marke von 80 Euro im Nachmittagsgeschäft des Vortags dürfte neue Käufe ausgelöst haben, wofür auch der kräftige Umsatz spricht. Unterdessen haben sich Netto-Longpositionen spekulativer Anleger an der ICE/Endex um 1 Million auf 97,5 Millionen Tonnen erhöht, was ein Zeichen für wachsendes Vertrauen in steigende Preise ist.

Etwas Unterstützung dürfte der Markt zudem von Wetterprognosen erhalten, wonach sich ab Montag kommender Woche in Nordwesteuropa eine Kälteperiode einstellen soll. Das US-Wettermodell rechnet mit Temperaturen von bis zu 2 Grad Celsius unter dem Saisondurchschnitt. Die kühle Witterung verbunden mit eher wenig Wind wird laut der Prognose der US-Meteorologen etwa eine Woche anhalten.

Dämpfend auf die Preisentwicklung dürfte sich allerdings die sehr gute Gasversorgung aus Norwegen auswirken. Für den Berichtstag meldet der Netzbetreiber Gassco einen Gasflow von nicht weniger als 341,4 Millionen Kubikmetern.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: