14. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

RECHT: Vattenfall muss Kündigungen erleichtern

POLITIK: Bundestag beschließt Zuschuss zu Netzentgelten

EFFIZIENZ: Eckpunkte für Prozesswärmestrategie vorgestellt

POLITIK: Schleppender Fortschritt bei der Energieunion

HANDEL & MARKT

PHOTOVOLTAIK: Über 40.000 Anlagen fallen aus Einspeisevergütung

WASSERSTOFF: Initiativen prüfen neuen Wasserstoffpfad über Algerien

KLIMAGIPFEL: KfW sagt für 960 Millionen Euro Finanzierungen zu

TECHNIK

F&E: Quartiermodell zeigt Potenzial für stabile Netze

FINANZIERUNG: Enerkite mit frischem Geld

UNTERNEHMEN: Envitec Biogas beliefert Reederei mit Bio-LNG

PHOTOVOLTAIK: Erster portugiesischer PV-Park in Deutschland

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT: Mainova prüft Erwerb weiterer Thüga-Anteile

BILANZ: EnBW meldet leicht rückläufiges Ergebnis

VERTRIEB: Lutherstadt Wittenberg wirbt mit Energy Sharing

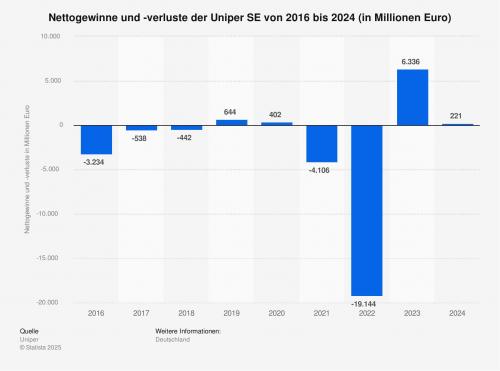

STATISTIK DES TAGES: Gewinne und Verluste von Uniper von 2016 bis 2024

TOP-THEMA

EU will Emissionen bis 2040 um 90 Prozent senken

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ.

Das Europäische Parlament hat sich für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 90 Prozent bis 2040 ausgesprochen. Der VKU mahnt zu Realismus und begrüßt eine Überprüfungsklausel.

Das Europäische Parlament in Brüssel hat am 13. November seine Position zum EU-Klimaziel für 2040 beschlossen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Damit schließt sich das Parlament weitgehend der Linie der Mitgliedstaaten an, die Anfang November nach langen Verhandlungen ebenfalls einer entsprechenden Zielmarke zugestimmt hatten.

Der Beschluss sieht vor, dass die Europäische Union ab 2036 bis zu fünf Prozentpunkte der Emissionsminderung durch Klimazertifikate aus Drittstaaten abdecken kann. In einem früheren Vorschlag der Europäischen Kommission war lediglich von drei Prozentpunkten die Rede gewesen.

ETS II erst ab 2028

Zudem sollen Brennstoffe wie Erdgas und Kraftstoffe erst ab 2028 in das Handelssystem für Treibhausgas-Zertifikate (ETS II) aufgenommen werden. Ursprünglich war der Start für 2027 vorgesehen. Betroffen sind insbesondere die Bereiche Gebäude und Verkehr. Mit der Verschiebung wollen die Abgeordneten starke Preisschwankungen beim Heizen und Tanken verhindern.

Das Parlament fordert außerdem, dass die Kommission künftig alle zwei Jahre die Fortschritte bei der Umsetzung der Klimaziele überprüft. Dabei sollen neben den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch technologische Entwicklungen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft berücksichtigt werden.

Deutsche Energiewirtschaft warnt vor Überforderung

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) unterstützt grundsätzlich die Zielrichtung des Klimagesetzes, warnt jedoch vor zu ehrgeizigen Annahmen. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erklärte, Klimaschutz sei ein gemeinsames Ziel, doch das 90-Prozent-Ziel bis 2040 beruhe auf „sehr optimistischen Annahmen“.

Technologien wie Wasserstoff, CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) sowie der notwendige Netzausbau seien noch nicht in ausreichendem Umfang verfügbar. „Wir dürfen die Menschen und Unternehmen nicht überfordern“, so Liebing.

Positiv bewertete der VKU die Aufnahme der Überprüfungsklausel in das Gesetzespaket. Sie ermögliche Anpassungen, falls sich technologische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen anders entwickelten als erwartet. Liebing bezeichnete die Klausel als „wichtiges Sicherheitsnetz“ und als „vernünftig und notwendig“.

Nationale Alleingänge befürchtet

Kritisch sieht der Verband hingegen die Verschiebung des ETS-II-Starts auf 2028. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung seien zentral für Investitionen und soziale Entlastung. „Wenn wir den ETS-II-Start verschieben, steigt die Gefahr zusätzlicher nationaler Alleingänge. Das macht Klimaschutz teurer und komplizierter“, sagte Liebing. Er betonte abschließend, nun müsse der Fokus auf der Umsetzung der Ziele für 2030 liegen. Nur wenn diese erreicht würden, könne der Weg zum 2040-Ziel realistisch gestaltet werden.

Nach der Abstimmung im Plenum folgt der sogenannte Trilog, in dem Parlament, Rat und Kommission einen gemeinsamen Gesetzestext aushandeln. Beobachter rechnen mit zügigen Verhandlungen, da die Positionen von Mitgliedstaaten und Parlament in zentralen Punkten eng beieinanderliegen.

Quelle: Shutterstock

Vattenfall muss Kündigungen erleichtern

RECHT. Im Streit um lange Wege zur Kündigung eines Energieliefervertrags teilt das Hanseatische Oberlandesgericht die Auffassung der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen äußert sich zufrieden über eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg. Dort hatten die Verbraucherschützer eine Klage eingereicht, nachdem sich Vattenfall Europe Sales nicht bereit erklärt hatte, eine Unterlassungserklärung abzugeben, wie es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale heißt.

Streitpunkt war der vermeintlich zu lange Klick-Weg bis zur Kündigung eines Energieliefervertrags. „Unverhältnismäßig“ seien die notwendigen Schritte bisher gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei sei rechtlich klar geregelt, dass der Kündigungsbutton eindeutig beschriftet und leicht zugänglich sein müsse. Der einschlägige Paragraf ist §312k BGB.

Wie aus einer Internetseite des Bundesamts für Justiz hervorgeht, monierte die Klägerin, dass keine unmittelbar oder leicht zugängliche, eindeutig beschriftete Kündigungsfläche und Bestätigungsseite vorgehalten wurden. Stattdessen sei der Kündigungsbutton erst über vier Klicks oder den „Umweg eines sprechenden Links“ erreichbar gewesen.

Vattenfalls habe zwar darauf hingewiesen, dass eine Kündigung beispielsweise über den Kunden-Login oder eine Chatfunktion möglich sei. Dieser Argumentation habe sich das Gericht jedoch nicht angeschlossen. Es habe stattdessen erklärt, die Umsetzung des Kündigungsbuttons auf der Internetseite des Energieversorgers sei nicht rechtskonform und konterkariere den Gesetzeszweck einer einfachen Kündigung. Dies könne auch durch andere Kündigungsmöglichkeiten nicht kompensiert werden. Der Energielieferant müsse künftig seinen Kunden ermöglichen, über eine leicht zugängliche und eindeutig gekennzeichnete Schaltfläche einen Vertrag online zu kündigen.

Wie die Verbraucherzentrale erläutert, ist seit Juli 2022 die digitale Kündigung für Dauerschuldverhältnisse, die online abgeschlossen wurden, Pflicht.

Bundestag beschließt Zuschuss zu Netzentgelten

Deutscher Bundestag. Quelle: phototek / Thomas Imo

POLITIK. Der Bundestag hat für 2026 einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro zu den Übertragungsnetzkosten bewilligt. Ziel ist die Entlastung von Haushalten und Unternehmen.

Der Bundestag hat am 13. November den Gesetzentwurf der Bundesregierung für einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten im Jahr 2026 verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) bereitzustellen, um die Strompreise für private und gewerbliche Verbraucher zu senken.

Der Zuschuss soll laut Bundesregierung über die Netzbetreiber an die Stromkunden weitergegeben werden. Grundlage ist der neue § 24c im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), der die Kostenentlastung rechtlich verankert. Ziel sei es, Stromkosten für Haushalte und Industrie zu dämpfen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu sichern.

Entgeltsenkung weitergeben

Im Bundestag stimmten die Fraktionen von CDU/CSU und SPD für den Entwurf, die Grünen votierten dagegen, AfD und Die Linke enthielten sich. Zuvor hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Energie den Entwurf mit kleineren Änderungen gebilligt. Eine vom Bundesrat geforderte Verlängerung der Maßnahme über 2026 hinaus fand keine Mehrheit.

Die Netzbetreiber werden verpflichtet, auf ihren Internetseiten beispielhaft zu zeigen, wie sich der Zuschuss auf typische Kundengruppen auswirkt: Haushaltskunden mit 3.500 kWh Jahresverbrauch, Gewerbekunden mit 50.000 kWh und Industriekunden mit 24 Millionen kWh. So soll Transparenz über die Wirkung der Entlastung geschaffen werden. Ein Änderungsantrag der Koalition schränkt die Pflicht zur Weitergabe der Entlastung ein: Für Verträge mit Preisgarantie gilt die Regel nicht, sofern die Garantie auch die Netzentgelte umfasst.

Energiebranche reagiert positiv

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßt das Gesetz. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sprach von einem richtigen Schritt, um Stromkunden zu entlasten. „Mit rund 30 Prozent Anteil an den Stromkosten sind die Netzentgelte ein wirksamer Hebel“, erklärte Liebing. Zugleich plädierte er dafür, den Zuschuss ab 2027 teilweise auch auf netzseitige Umlagen auszuweiten, um regionale Unterschiede bei der Entlastung zu verringern.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unterstützt den Zuschuss. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae bezeichnete ihn als wichtigen Beitrag zur Dämpfung der Strompreise, mahnte jedoch an, die Maßnahme auf mehrere Jahre zu verlängern. „Um Planungssicherheit für Investitionen zu schaffen, hätte der Zuschuss langfristig beschlossen werden sollen“, sagte Andreae. Eine gleichmäßige Entlastung aller Stromkunden könne der Zuschuss nicht gewährleisten. Dafür sei eine Senkung der Stromsteuer besser geeignet, regte sie an.

Netzanschlussverfahren beschleunigen

Kritik kommt auch vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE). Geschäftsführer Robert Busch sieht in der EnWG-Novelle, zu der der Zuschuss gehört, zwar Fortschritte bei Digitalisierung, Verbraucherschutz und Energy Sharing, fordert aber Nachbesserungen. Vor allem bei Netzanschlussverfahren müsse die Bundesregierung „zügig und professionell handeln“, um die bestehenden Engpässe im Stromnetz zu lösen.

Begriff Kundenanlage klären

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Sola) lobte eine im EnWG enthaltene Übergangsregelung zum bisher geltenden Recht für sogenannte Kundenanlagen. Demnach wird die bisherige, vom BGH verworfene Regelung bis Ende 2028 zumindest für den Bestand erhalten.

Wie weit diese Regelung in der Praxis hilft und vor allem bei neuen Projekten zum Mieterstrom und der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung anwendbar ist, bleib fraglich, kritisiert der Verband zugleich. Der Gesetzgeber solle deshalb schnellstmöglich eine dauerhaft rechtssichere und europarechtskonforme Regelung nachliefern, wie sie im Rechtsgutachten erarbeitet wurde, appelliert der BSW-Solar.

Der Bundestag kündigte an, das Verfahren zur Entlastung der Netzentgelte 2027 erneut zu prüfen. Ob es eine Verlängerung des Zuschusses geben wird, bleibt offen. Für 2026 soll die finanzielle Unterstützung nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums jedoch sicherstellen, dass die Strompreise für Verbraucher deutlich sinken.

Eckpunkte für Prozesswärmestrategie vorgestellt

Quelle: Fotolia / Andrei Merkulov

EFFIZIENZ. Der Thinktank „IN4climate.NRW“ hat Eckpunkte für eine bundesweite Prozesswärmestrategie vorgelegt, und fordert von der Politik eine klare Strategie.

Industrielle Prozesswärme macht rund zwei Drittel des industriellen Endenergiebedarfs aus und entsteht in vielen Branchen. Dennoch fehlt eine integrierte, bundesweite Strategie, moniert „IN4climate.NRW“. Um auf den dringenden Handlungsbedarf aufmerksam hinzuweisen, hat der von der NRW-Landesregierung initiierte Thinktank und die Publikation „Neun Eckpunkte für eine zukünftige Prozesswärmestrategie” veröffentlicht. Unterstützt wird die Veröffentlichung von 20 Unternehmen und Verbänden der energieintensiven Industrie sowie Forschungseinrichtungen.

Das Papier nennt klare Zielbilder, wettbewerbsfähige Strompreise und regionale Planungsprozesse als zentrale Faktoren. Zudem nennen die Autoren als weitere wichtige Puntkte, ausreichen Kapital und verlässliche CO2-Preissignale über 2027 hinaus. Weitere Punkte betreffen Leitmärkte für neue Technologien sowie stabile Bedingungen für deren Markthochlauf. Genehmigungs- und Förderverfahren sollen schneller und einheitlicher werden, um Investitionsentscheidungen zu erleichtern.

Insgesamt nennt das Papier neun Eckpunkte:

- Klare Zielbilder und verlässliche Rahmenbedingungen

- Wettbewerbsfähige Strompreise

- Lokale Netze und regionale Prozesswärmeplanung

- Investitionen in Transformation und Infrastruktur

- Langfristig verlässlicher Pfad beim CO2-Preis

- Leitmärkte als Nachfrageimpuls

- Markthochlauf innovativer Technologien

- Beschleunigung von Genehmigungs- und Förderverfahren und

- Dialog und Kooperation zwischen Politik und Industrie.

Die Pubklikation „Neun Eckpunkte für eine zukünftige Prozesswärmestrategie“ ist auf der Webseite von NRW Energy4Climate verfügbar.

Schleppender Fortschritt bei der Energieunion

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

POLITIK. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die von Brüssel geplante Energieunion bleibt ein Projekt, das vor allem auf dem Papier steht. Die Energiepreise in Europa sind zwar seit 2022 deutlich zurückgegangen, liegen aber nach dem jüngsten Bericht der EU-Kommission zum Aufbau einer „Energieunion“ weiter „erheblich über denen unserer Wettbewerber“. Die Kommission hat dafür zwei wichtige Ursachen identifiziert: erstens die weiterhin hohe Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Für die Einfuhr von Kohle, Öl und Gas mussten die EU-Staaten im letzten Jahr 375 Milliarden Euro bezahlen. Als zweite Ursache hat die Kommission „strukturelle Ineffizienzen“ ausgemacht, die vor allem auf die „unvollständige Integration des EU-Elektrizitätssystems zurückzuführen“ sind.

Der grenzüberschreitende Stromhandel generiere bereits heute Kostenvorteile von 34 Milliarden Euro pro Jahr. Er bleibe damit aber deutlich hinter den Möglichkeiten eines echten Strombinnenmarktes zurück. Das Redispatching, das durch Engpässe im europäischen Stromnetz notwendig wird, verursache pro Jahr Kosten von 5,2 Milliarden Euro, heißt es in dem Bericht. Ohne einen gezielten Ausbau der Netze könnten diese Kosten in fünf Jahren auf 26 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen. Insgesamt könnten die Vorteile durch „eine vertiefte Marktintegration und eine bessere Governance“ bis 2030 um 40 bis 43 Milliarden Euro pro Jahr steigen.

Einen substanziellen Fortschritt beim Aufbau eines echten Binnenmarktes für Strom konnten in diesem Jahr auf jeden Fall die baltischen Staaten verzeichnen, deren Stromnetz endgültig mit dem Rest der EU synchronisiert wurde. Das Baltikum wurde damit energiepolitisch unabhängig von Russland.

Langsamer Ausbau der Übertragungsnetze

Insgesamt geht es beim Ausbau der Übertragungsnetze aber nur langsam voran. Eine „kritische Herausforderung“ stelle insbesondere die Speicherkapazität dar. Obwohl 2024 in der EU mehr Speicher ans Netz gingen als in den Vorjahren, bleibe die Kapazität mit 61 GWh weit hinter den Erfordernissen zurück. Bis 2030 würden mindestens 200 GWh benötigt.

Die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen verursacht nicht nur Kosten für den Import, unter anderem aus Russland, sondern belastet auch die öffentlichen Haushalte. Um Unternehmen und Privathaushalte von den hohen Energiekosten zu entlasten, stellten die Mitgliedsstaaten 2024 zwar nur noch halb soviel Subventionen bereit wie 2023, aber immer noch 18 Prozent mehr als 2021. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen stelle weiter ein Risiko für die Versorgungssicherheit dar, sagt die Kommission, auch wenn der Anteil der Einfuhren aus Russland im August nur noch bei 12 Prozent lag.

Flüssiggas ist zwar auf dem Weltmarkt verfügbar, aber in Brüssel möchte man in Zukunft nur noch „sauberes LNG“ haben, was die Zahl der Anbieter, die man eigentlich vergrößern wollte, wieder einschränkt. Wichtige LNG-Erzeuger wie die USA oder Katar drohen damit, ihre Lieferungen einzustellen.

Der Ausbau der Wind- und Solarkraft ist 2024 weiter vorangekommen. Insgesamt nahm die installierte Leistung um 78.000 MW (plus 17 Prozent) zu. Auch bei der Senkung des Energieverbrauchs gibt es Fortschritte (die Zahlen stammen allerdings von 2023). Bemerkenswert ist der Rückgang um mehr als sechs Prozent in Wohngebäuden. Die Industrie verbrauchte 5,4 Prozent weniger Energie als 2022, was auch auf die schwache Konjunktur zurückzuführen sein dürfte (die Kommission macht dazu keine Angaben). Sowohl beim Ausbau der Erneuerbaren als auch bei der Verbesserung der Energieeffizienz werde die EU ihre Ziele 2030 nur erreichen, wenn die Transformation beschleunigt werde.

Trotzdem ist die Kommission zuversichtlich, dass die Union ihre Treibhausgase wie geplant weiter senken kann, „wenn die Mitgliedsstaaten die nationalen Energie- und Klimapläne parallel zur EU-Politik umsetzen“. Dafür müssten sie allerdings wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen. Bislang bleiben die Investitionen in die Transformation deutlich hinter jenen 660 Milliarden Euro pro Jahr zurück, die man in Brüssel für erforderlich hält.

Die Kommission hat daher zahlreiche Programme aufgelegt, Strategien beschlossen, Aktionspläne verabschiedet und Vorschläge unterbreitet, um den Aufbau der Energieunion zu beschleunigen. Es gibt einen „Aktionsplan für erschwingliche Energie“, einen „Fahrplan für die Beendigung der Energieeinfuhren aus Russland“, „Leitlinien zur Förderung vorausschauender Netzinvestitionen“ oder den „Strategieplan für Energietechnologie“, um nur einige zu nennen. Und es wurde eine „Taskforce für die Energieunion“ gebildet, die „politische Impulse“ geben soll, die offenbar dringend benötigt werden. Das Meiste davon ist nicht verbindlich oder muss, wie der Stopp für Gasimporte aus Russland, noch vom Ministerrat und vom Parlament beschlossen werden.

An den Versprechen, die in Brüssel mit der Energieunion verbunden werden, will die Kommission keine Abstriche machen. Die tatsächlichen Fortschritte beim Aufbau der Energieunion bleiben aber überschaubar.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Quelle: Pixabay / Alexa

Über 40.000 Anlagen fallen aus Einspeisevergütung

PHOTOVOLTAIK. Die Zahl der Ü20-PV-Anlagen, die aus der EEG-Förderung fallen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Bis zum Jahr 2030 werden es fast 200.000 sein.

Die Alterspyramide wächst nach oben schnell in die Breite. Waren es im Jahr 2021 noch 16.074 „PV-Einheiten“, die aus der Einspeisevergütung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fielen, so sind es in diesem Jahr 44.232. Das zeigt eine Auswertung des Bundesverbands der Solarwirtschaft (BSW-Solar) auf Basis des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur. Im kommenden Jahr werden demnach 66.044 PV-Anlagen ins Ü20-Alter kommen. Im Jahr 2030 steigt die Zahl auf 188.811.

In Bayern trifft es in diesem Jahr 19.220 Anlagen, nächstes Jahr sind es laut BSW-Solar-Auswertung 25.631. An zweiter Stelle im Ländervergleich folgt Baden-Württemberg, dort sind es dieses Jahr 9.979 PV-Anlagen, 2026 erreichen 15.172 die Altersschwelle. In Nordrhein-Westfalen fallen in diesem Jahr 5.284 Anlagen aus der Förderung, 2026 trifft es 7.430. Im Flächenland Niedersachsen sind es im laufenden Jahr 2.759 Anlagen, im kommenden Jahr fällt die Vergütung bei 4.453 weg.

Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Installationen, die bundesweit Ende des Jahrzehnts aus der Regelung rutschen, entfallen auf Bayern, knapp 19 Prozent auf Baden-Württemberg, 14 Prozent auf NRW und 8 Prozent auf Niedersachsen.

Betreiber von Anlagen, die das kritische Alter erreichen, haben drei Optionen, wie sie die Technik weiter wirtschaftlich nutzen können, wie die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das Solar-Cluster Baden-Württemberg betonen. Infrage kommen: Weiterbetrieb bei Volleinspeisung, Umstellung auf Eigenversorgung oder Repowering.

Optionen für den Weiterbetrieb

Wer sich für einen Weiterbetrieb mit Volleinspeisung entscheidet, dem zahlt der Netzbetreiber nach Worten der KEA-BW eine „Einspeisevergütung light“. Basis ist der durchschnittliche Erlös, den Solarstrom an der Strombörse erzielt. Davon gehen die Vermarktungskosten des Netzbetreibers weg. Diese Variante lohne sich für Haushalte, die einen sehr geringen Stromverbrauch vor Ort haben, so die KEA-BW. EEG-Anlagen mit mehr als 100 kW installierter Leistung müssen in die Direktvermarktung wechseln.

Option zwei ist die Umstellung auf Eigenverbrauch und die Einspeisung des im Haushalt nicht nutzbaren Solarstroms. Diese Option bietet sich für Haushalte an, bei denen ein moderater bis hoher Stromverbrauch vorhanden ist und die durch Eigenverbrauch Stromkosten einsparen wollen.

Als dritte Möglichkeit gilt das Repowering der Anlage. „Für eine Repowering-Maßnahme innerhalb der EEG-Vergütungszeit ist geplant: Bis zur Leistung der alten Anlage gibt es weiterhin die bestehende EEG-Vergütung bis zum Förderende. Für die Mehrleistung der Anlage erhalten die Betreiber die neue gültige EEG-Vergütung für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme“, so die KEA. Aktuell habe die EU dies jedoch noch nicht beihilferechtlich genehmigt.

Initiativen prüfen neuen Wasserstoffpfad über Algerien

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Algerien gewinnt als möglicher Lieferant von Wasserstoff nach Europa an Bedeutung. Die nun gestartete Machbarkeitsstudie soll klären, wie sich die Planungen konkret entwickeln könnten.

Die beiden internationalen Initiativen „ALTEH2A“ und „SouthH2 Corridor“ machen erste konkrete Fortschritte. Vertreter der beteiligten Unternehmen, darunter die Leipziger VNG AG, informierten nun in Berlin über den aktuellen Stand beider Initiativen und gaben den offiziellen Start der Machbarkeitsstudie bekannt. Beide Initiativen verfolgen das Ziel, erneuerbar erzeugten Wasserstoff aus Nordafrika perspektivisch nach Europa zu bringen und dafür die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen zu prüfen.

Die Machbarkeitsstudie für „ALTEH2A“ analysiert Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff in Algerien, mögliche Pipelinewege nach Europa und potenzielle Absatzmärkte. Die VNG als Mitbegründerin der Initiative erwartet erste Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2026. Daraus erhoffe man sich Erkenntnisse darüber, ob eine zukünftige Wasserstofflieferkette zwischen Algerien und Europa technisch und wirtschaftlich umsetzbar wäre.

Eine bereits im Oktober 2024 unterzeichnete Absichtserklärung bildet die Grundlage der Kooperation. Beteiligt sind neben VNG die algerischen Energieunternehmen Sonatrach und Sonelgaz, der italienische Fernleitungsnetzbetreiber Snam, das Infrastrukturunternehmen Sea Corridor und der österreichische Energiekonzern Verbund.

Günstige Voraussetzungen für grünen Strom

Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender von VNG, betont, eine gemeinsame Infrastruktur zwischen Algerien und Europa könne helfen, künftig erneuerbaren Wasserstoff in großem Maßstab bereitzustellen. Die Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung industrieller Prozesse stehen für die VNG dabei im Vordergrund. Nach Heitmüllers Worten bietet Algerien aufgrund seines Potenzials an erneuerbaren Energien günstige Voraussetzungen für eine solche Zusammenarbeit.

Der geplante „SouthH2 Corridor“, der von Deutschland über Österreich und Italien bis nach Algerien reichen soll, bildet den infrastrukturellen Teil des Vorhabens. Während „bayernets“ und weitere Fernleitungsnetzbetreiber die technische Entwicklung übernehmen, begleitet VNG das Gesamtvorhaben als Projektpartner, ohne selbst Infrastruktur zu betreiben. Bayernets, ein Fernleitungsnetzbetreiber aus München, arbeitet dafür gemeinsam mit den Partnerunternehmen GCA, TAG und Snam an der technischen Vorbereitung. Die Europäische Kommission hat die Einzelprojekte des Korridors als „Project of Common Interest“ eingestuft, was nach Angaben der Initiatoren die strategische Bedeutung für die europäische Energieversorgung verdeutlicht.

Teilprojekt in Bayern

Laut Bayernets soll das Teilprojekt „HyPipe Bavaria – The Hydrogen Hub“ den Transport von Wasserstoff aus Österreich nach Bayern ermöglichen und industrielle Regionen südlich und nördlich anschließen. Eine politische Erklärung von Algerien, Tunesien, Italien, Österreich und Deutschland aus dem Januar dieses Jahres unterstützt zudem die Entwicklung des südlichen Importkorridors.

Nour Eddine Daoudi, Vorstandsvorsitzender von Sonatrach, hebt die Chancen hervor, die Algerien aus seiner Sicht besitzt. Er verweist auf die vorhandene Infrastruktur und die geographische Lage des Landes. Die Kooperation eröffne aus seiner Sicht neue Möglichkeiten für wirtschaftliche Entwicklung und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Europa im Energiesektor.

Auch Matthias Jenn, Geschäftsführer von Bayernets, sieht die parallele Entwicklung von Erzeugung und Infrastruktur als entscheidenden Faktor. Er beschreibt die Notwendigkeit, Risiken für Investitionen früh zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten, damit Unternehmen zeitnah Entscheidungen treffen können.

KfW sagt für 960 Millionen Euro Finanzierungen zu

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

KLIMAGIPFEL. Die deutsche Staatsbank KfW schließt auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien zehn neue Finanzierungsvereinbarungen in Höhe von knapp 960 Millionen Euro ab.

Dabei geht es um den Waldschutz, die Unterstützung innovativer Unternehmen sowie Projekte zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas, wie die Förderbank in Belem mitteilte. Knapp 90 Prozent des Volumens sind demnach Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Vorstandschef Stefan Wintels sagte, der Schutz des Planeten sei eine wesentliche Grundlage für die künftige wirtschaftliche und politische Stabilität von Industrienationen wie Deutschland. „Die Klimaziele von Paris und die Stärkung des deutschen Wirtschaftsraums gehen sehr gut zusammen.“

Deutschland müsse es nur richtig machen, sagte Wintels. Denn auf dem Markt für nachhaltige Technologien habe die Bundesrepublik eine so gute Ausgangsposition wie kaum ein anderes Land. Aktuell liege ihr Anteil am Welthandel bei 13 Prozent − deutlich mehr als Deutschlands Anteil an den weltweiten Exporten insgesamt von gut 7 Prozent.

Wintels betonte, dass die reichen Länder ärmere Volkswirtschaften dabei unterstützen müssten, Lebensräume wie den Amazonas zu schützen. Zu der geplanten Beteiligung Deutschlands an dem von Brasilien an den Start gebrachten milliardenschweren Tropenwaldfonds (TFFF) sagte er, die KfW begleite die Fachministerien bei der Ausgestaltung eines möglichen Engagements. „Für den Schutz der Tropenwälder engagieren wir uns als KfW zudem bereits seit vielen Jahren finanziell im Auftrag der Bundesregierung.“

Quelle: Davina Spohn

Quartiermodell zeigt Potenzial für stabile Netze

F&E. Digitale Steuerung stabilisiert Stromnetze und senkt Emissionen im Quartier. Die Analyse stammt vom Zukunftslabor Energie am ZDIN und vom OFFIS – Institut in Oldenburg.

Das Zukunftslabor Energie ist ein Forschungsverbund, der am Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen, ZDIN, angesiedelt ist und eng mit dem „OFFIS – Institut für Informatik“ zusammenarbeitet. Gemeinsam untersuchen die Einrichtungen digitale Steuerungen für Energiesysteme.

Digitale Steuerung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch gewinnt im Energiesystem an Bedeutung, wie die Forschenden betonen. Das Zukunftslabor Energie hat seine mehrjährigen Forschungsarbeiten kürzlich abgeschlossen und präsentierte nun zentrale Ergebnisse. Das Zukunftslabor analysierte, wie Simulationen und vernetzte Steuerungen Netze entlasten und gleichzeitig den Energieverbrauch effizienter machen. Die Forschenden betrachten hierfür insbesondere dezentrale Erzeuger, Speichersysteme und neue Verbrauchslasten wie Wärmepumpen oder Elektromobilität.

Laut dem ZDIN mit Sitz in Oldenburg entwickelten sie im Zukunftslabor digitale Modelle, mit denen sich Energiekomponenten wie PV-Anlagen, Batteriespeicher oder Gebäude realitätsnah simulieren lassen. Diese Modelle bildeten die Grundlage für betriebliche Fahrpläne, die festlegen, wann einzelne Anlagen Energie bereitstellen oder aufnehmen. Die Forschenden betrachten dabei die Flexibilität jedes Gebäudes separat und prüften, wie sich der Betrieb optimal an das Netz anpassen lässt.

Optimierte Flexibilität für stabile Netze

Ein Multi-Agenten-System vernetzte in den Simulationen alle dezentralen Energiekomponenten. Jede Komponente verfügte über einen Software-Agenten, der die Informationen anderer Anlagen berücksichtigte und den eigenen Betrieb daran anpasste. Zusätzlich koordinierte ein Energiemanagementsystem die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch, um Transformatoren und Leitungen nicht zu überlasten.

Nach Angaben von Dr.-Ing. Fernando Penaherrera vom Offis – Institut für Informatik zeige die abgeschlossene Analyse, dass optimierte Fahrpläne den Ladezustand von Speichersystemen senken können. Dadurch entsteht die Möglichkeit, künftig weniger Speicherkapazität vorzuhalten. Gleichzeitig reduziert sich der parallele Stromverbrauch von Pufferspeichern, was Überlastungen im Niederspannungsnetz verhindert. Dieses arbeitet mit 230 V und darf laut den Forschenden nur um maximal fünf Prozent nach oben oder unten abweichen.

Die Kombination aus optimierter Flexibilität und zentralem Energiemanagement verringerte zudem die Zahl kritischer Netzsituationen. Besonders relevant ist dies in Phasen hoher gleichzeitiger Last, etwa wenn viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden. Hier stabilisiert die digitale Steuerung das System.

Quartiersanalysen für Braunschweig

Für das Wohnquartier „Am Ölper Berge“ in Braunschweig untersuchten die Forschenden, wie sich eine zunehmende Nutzung dezentraler Technologien auf den Energiebedarf und die CO2-Emissionen auswirkt. Das Quartier umfasst 49 Wohngebäude, die heute durch das lokale Energieversorgungsunternehmen Strom und Wärme erhalten.

Die Simulationen zeigten deutliche Effekte: Verbesserte Dämmung, der Einsatz effizienterer Wärmepumpen, ein Niedertemperatur-Fernwärmenetz sowie eine wachsende Zahl von Photovoltaikanlagen senken die Treibhausgasemissionen nach Angaben des Zentrums um bis zu 75 Prozent. Gleichzeitig verringert sich der gesamte Energiebedarf des Quartiers. Für ein dauerhaft stabiles Stromnetz ist jedoch ein intelligentes Energiemanagementsystem notwendig.

Ein thermisches Modell, das Parameter wie Wandflächen, Dämmstärken und Fensteranteile berücksichtigt, bildet den Wärmebedarf der Gebäude stundengenau ab. Diese Datentiefe hilft dabei, Lastspitzen präzise vorherzusagen und geeignete Ausgleichsstrategien zu planen.

Informations- und Kommunikationstechnik als Risikofaktor

Die Forschenden simulierten zusätzlich, welche Folgen Störungen in der digitalen Kommunikation haben. Verzögerungen bei der Informationsübertragung oder bei der Berechnung von Optimierungsmaßnahmen wirken sich kaskadenartig aus. In Extremfällen bleibt das Netz laut der Analyse bis zu sechs Sekunden instabil, bevor das Energiemanagementsystem eingreifen kann.

Das Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen folgert daraus, dass technische Mechanismen entwickelt werden müssen, um diese Latenzen zu verringern. Nur so lässt sich die Sicherheit digital gesteuerter Energiesysteme langfristig gewährleisten.

Enerkite mit frischem Geld

Quelle: Enerkite

FINANZIERUNG. Die Anteilseigner des Wind-Start-up Enerkite haben weites Geld für die Weiterentwicklung gegeben. Das Unternehmen will damit an die ganz großen Investoren ran.

Die „EnerKite GmbH“ aus Berlin, ein Start-up für Flugwindkraftanlagen, hat von ihren Anteilseignern frisches Kapital für die Weiterentwicklung erhalten. Die Bestandsgesellschafter investierten dabei 1,6 Millionen Euro. „An der geschlossenen Kapitalerhöhung beteiligten sich mehrere Family Offices und erfahrene Business Angels aus dem Gesellschafterkreis“, teilte Enerkite mit. Das Unternehmen richtet seinen Fokus nun auf eine sogenannte Series-A-Finanzierung. „Die Kapitalerhöhung bildet die Grundlage für die Series-A-Finanzierungsrunde, die bereits im Winter 2025/26 starten wird“, heißt es weiter von Enerkite.

Start-ups nutzen die in solchen Runden eingeworbenen Mittel üblicherweise, um den Geschäftsbetrieb auszubauen und Skalierungseffekte zu erreichen. Enerkite verweist darauf, dass die Finanzstrategie ausgerichtet ist „auf die Aufnahme von Early-Growth-VCs, Family Offices und Impact-Investoren, ergänzt durch strategische Partner oder öffentliche Co-Investments“. Mit der neuen Kapitalbasis sollen nachhaltiges Wachstum ermöglicht und der Zugang zum institutionellen Kapitalmarkt weiter geöffnet werden.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue Flugwindkraftanlage „EK100-10“. Die Variante „EK100-10P“ ist einsatzbereit. Damit sind Flugerprobungen in den kommenden Monaten sowie ein Demonstrationsbetrieb mit ersten Kunden im Jahr 2026 geplant. Enerkite vollzieht damit den Übergang von der Technologieentwicklung hin zur Produktentwicklung mit Kunden und zur Kommerzialisierung.

Das EK100-System ist nach Unternehmensangaben für eine industrielle Serienfertigung mit mehr als 10.000 Einheiten pro Jahr und Werk ausgelegt. Für den geplanten Produktionshochlauf setzt Enerkite auf Standards aus der Landmaschinenfertigung und auf wenige Varianten.

„Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P ist für mich ein entscheidender Meilenstein erreicht: Enerkite hat bewiesen, dass das Team seine anspruchsvollen technologischen Ziele konsequent und erfolgreich umsetzt“, wird Gesellschafter Paul Ganter zitiert, Patentanwalt bei Rau, Schneck & Hübner. Die neue Anlage soll Enerkite den notwendigen Schub für den nächsten Schritt geben, den Demonstrationsbetrieb bei Kunden.

Enerkite entwickelt Flugwindkraftanlagen, die mit einem automatisierten Flügel in Höhen von über 200 Metern arbeiten und die Energie am Boden in Strom umwandeln. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 25 Mitarbeitende an den Standorten Berlin und Eberswalde.

Envitec Biogas beliefert Reederei mit Bio-LNG

Probebetankung der TT-Line-Fähre Peter Pan mit Bio-LNG in Travemünde. Quelle: Schenk Tanktransport GmbH / Jan-Peter de Haan

UNTERNEHMEN. Envitec Biogas hat mit der Reederei TT-Line einen Liefervertrag für Bio-LNG geschlossen. Die Fähren sollen damit künftig betankt werden.

Die Reederei TT-Line hat im November in Travemünde erstmals 40 Tonnen Bio-LNG der Envitec Biogas für ihre Fähre Peter Pan übernommen, teilte das Biogasunternehmen am 13. November mit. Beide Unternehmen unterzeichneten zuvor einen Liefervertrag für künftige Betankungen per Lkw.

Die Fähren der TT-Line sind Ro-Pax-Fähren − das heißt, eine Verbindung von Passagier- und Fahrzeugschiff. TT-Line bietet Verbindungen im Direktverkehr nach Südschweden an. Mit bis zu 18 Abfahrten täglich und neun Schiffen verbindet TT-Line die deutschen Ostseehäfen Travemünde und Rostock, den polnischen Hafen Swinoujscie sowie die litauische Hafenstadt Klaipeda mit dem südschwedischen Trelleborg. Die Beförderungsleistung liegt jährlich laut Auskunft der Reederei aus Südschweden bei rund 1 Million Fahrgästen, 250.000 Autos und etwa 500.000 Frachteinheiten.

„Unsere Peter Pan ist, zusammen mit ihrem Schwesterschiff Nils Holgersson, die größte mit Flüssiggas betriebene Ro-Pax-Fähre der Welt“, sagt Torben Nikolay, CFO der TT-Line. „Wir haben in diesem Jahr bereits umfassende Bio-LNG-Betankungen per Bunker Barge durchgeführt und freuen uns nun, mit Envitec Biogas einen deutschen Partner für die besonders flexible Betankung per Lkw gefunden zu haben.“

Envitec baut Portfolio weiter aus

Reedereien wie TT-Line sind seit Inkrafttreten der EU-Verordnung über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr, auch bekannt als „FuelEU Maritime“, verpflichtet, verbindliche Grenzwerte für die Treibhausgasintensität der an Bord verwendeten Energie einzuhalten. Die Verordnung gilt für alle Schiffe in der EU mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 5.000 im gewerblichen Personen- oder Frachtverkehr, unabhängig davon, unter welcher Flagge sie fahren.

Das Biogasunternehmen Envitec mit Sitz in Lohne (Niedersachsen) und Saerbeck (Nordrhein-Westfalen) stellt sein Bio-LNG aus organischen Biomasseabfällen wie Gülle, Hühnertrockentrockenkot, Lebensmittelresten oder landwirtschaftlichen Reststoffen her. In einem ersten Schritt werden die Inputstoffe zu Biogas verarbeitet, dann per Gasaufbereitung zu Biomethan aufbereitet und anschließend zu Bio-LNG verflüssigt.

Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. In diesem Jahr hat der Biogasproduzent außerdem die Uniper-Tochter „LIQVIS“ übernommen. Damit gehören zu Envitec nun LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich.

Das Unternehmen ist weltweit in 18 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2024 erzielte die Envitec-Gruppe einen Umsatz von 337,7 Millionen Euro und ein Ebit von 44 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende.

Erster portugiesischer PV-Park in Deutschland

Deutschland-Premiere für portugiesischen Erneuerbaren-Riesen: Die PV-Anlage in Ketzin, Brandenburg, ist in Betrieb gegangen. Quelle: EPD

PHOTOVOLTAIK. Die Deutschlandtochter des portugiesischen Energiekonzerns EDP hat in Brandenburg ihre erste PV-Anlage in Betrieb genommen. Sie soll jährlich 91 Millionen kWh erzeugen.

Spatenstich für die Deutschlandpremiere war vor zwölf Monaten, jetzt läuft die Stromerzeugung. EDP Renewables, Tochtergesellschaft des portugiesischen Energiekonzerns, hat in Brandenburg den PV-Park bei Ketzin in Betrieb genommen. Die Anlage hat eine Leistung von 87 MW und soll jährlich rund 91 Millionen kWh liefern. Errichtet worden ist sie in Zusammenarbeit mit Kronos Solar; EDP hatte sich die Münchner Projektentwicklungsgesellschaft im Jahr 2022 einverleibt.

Die Portugiesen sehen in Deutschland einen ihrer „wichtigsten Wachstumsmärkte“. „Dieses erste Projekt legt das Fundament für ein hoffentlich kontinuierliches Wachstum in den kommenden Jahren“, sagte Duarte Bello, CEO von EDP in Europa, im Anschluss an die Eröffnungsfeier. Der Anlage südwestlich von Berlin sollen bald weitere folgen. In Meuselwitz, im Nordosten Thüringens gelegen, befindet sich ein 65-MW-Solarpark im Bau. Der Betriebsstart ist für Anfang 2026 geplant. Zudem gibt es nach Unternehmensangaben zwei weitere fortgeschrittene PV-Projekte.

EDP beziffert die Projektpipeline in Deutschland auf 3.000 MW, die langfristig angelegte Strategie ziele nicht nur auf „die Entwicklung neuer Solarprojekte, sondern auch den Ausbau von Windkraft und Energiespeichersystemen, sowohl als eigenständige Projekte als auch in Kombination mit komplementären erneuerbaren Energiequellen“, erklärt das Unternehmen.

„Wir gehen hier nicht aggressiv rein, sondern wir bauen die Teams langsam auf und suchen uns auch lokale Expertise“, erläuterte Bastian Dittrich, Leiter der Windkraftprojektentwicklung in Deutschland, vergangenes Jahr gegenüber dieser Redaktion. Das Investitionsvolumen bis 2026 bezifferte er auf rund 300 Millionen Euro. 20 Prozent der weltweiten Investitionen von EDP sollen laut Konzern auf Europa entfallen.

EDP betreibt Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum und zählt mehr als 13.000 Mitarbeitende. Solar-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen zusammengerechnet kommt der Konzern nach eigener Aussage auf eine installierte Gesamtkapazität von rund 32.000 MW.

Quelle: Thüga

Mainova prüft Erwerb weiterer Thüga-Anteile

WIRTSCHAFT. Die Eigentumsverhältnisse der Thüga stehen vor einer Neuordnung: Enercity will seine Anteile vergolden. Mainova verweist in dem Zusammenhang auf eine unverbindliche Absichtserklärung.

Seit 16 Jahren besteht das Konstrukt, nun scheinen dessen Tage gezählt. Im Dezember 2009 winkte das Bundeskartellamt den Verkauf der damaligen Eon-Tochter Thüga an ein Stadtwerke-Konsortium durch. Jeweils 20,53 Prozent gehören seither den kommunalen Unternehmen Enercity (Hannover), Mainova (Frankfurt/Main) und N-Ergie (Nürnberg), die übrigen Anteile hält der Unternehmensverbund „Kom 9“. Enercity will sich von seinen Anteilen trennen. Verkaufsgespräche sollen bereits seit Längerem stattfinden.

Die Mainova befindet sich nach eigenen Angaben in fortlaufenden Gesprächen mit Enercity und weiteren Gesellschaftern „über einen möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA“. Die Mainova habe „vor einiger Zeit eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung über das Vorgehen im Hinblick auf eine mögliche Veräußerung von Anteilen durch Enercity Aktiengesellschaft unterzeichnet“, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Redaktion mit. „Der Ausgang der Gespräche, insbesondere ob, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Anteile erworben werden sollen, ist offen.“

Mehrheitseigner äußert sich nicht „zu internen Angelegenheiten“

An anderer Stelle herrscht Schweigen nach außen. Weder Enercity noch N-Ergie noch die Thüga äußern sich zu den Verkaufsplänen. Auch die Stadt Hannover, der Enercity mehrheitlich gehört, hält sich bedeckt. Man äußert sich nicht „zu internen Angelegenheiten von Enercity“, so ein Stadtsprecher gegenüber der Redaktion – auch nicht vor dem Hintergrund, dass die Thüga-Beteiligung für das kommunale Unternehmen bisher profitabel gewesen ist.

Die Thüga zahlte im vergangenen Jahr aus dem Bilanzgewinn rund 295 Millionen Euro an die Anteilseigner aus. Im Jahr 2023 waren es 344 Millionen Euro. 20,53 Prozent Beteiligung bedeuten dabei einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Wie bei anderen Fällen auch, handelt es sich um eine Überkreuzbeteiligung. Die Thüga hält wiederum 24 Prozent der Anteile an Enercity.

Außer Frage steht, dass Enercity − wie viele Energieversorger − viel Geld für die Umsetzung der Transformationspläne braucht. Die Vorstandsvorsitzende des Versorgers, Aurelie Alemany, bezifferte allein die Kosten für die Wärmewende bis 2035 auf 1,5 Milliarden Euro. Für den Ausbau des Stromnetzes sind dem Vernehmen nach 2 Milliarden Euro vorgesehen.

Die niedersächsische Landeshauptstadt hat dem eigenen Unternehmen jüngst ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 700 Millionen Euro zugesagt. Am 30. Oktober beschloss der Rat der Kommune die Kreditaufnahme und die Darlehensvergabe. 350 Millionen Euro sollen noch im laufenden Jahr aus der Finanzspritze kommen.

Der Verkauf der Thüga brachte Eon im Jahr 2009 rund 2,9 Milliarden Euro ein. In Unternehmenskreisen schätzt man, dass der hannoversche Versorger für seine Anteile etwa 1 Milliarde Euro will.

Der Schnitt fällt in eine Zeit, da die Thüga selber weiter wachsen will. „Wir haben Stellschrauben definiert, wie wir durch stärkere Kooperationen auf allen Ebenen, in den Regionen als auch bundesweit, noch besser und effizienter von der Stärke und dem Know-how unseres Netzwerks profitieren können“, sagte Thüga-Vorstandsvorsitzender Constantin H. Alsheimer bei der Vorstellung des Geschäftsberichts für 2024. „Wir bleiben dabei offen für finanziell attraktive und regional passende neue Unternehmen.“

EnBW meldet leicht rückläufiges Ergebnis

Die Zentrale von EnBW in Karlsruhe. Quelle: EnBW / Andy Ridder

BILANZ. Der Karlsruher Energiekonzern EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat seine Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 vorgelegt.

Von Januar bis Ende September erzielte EnBW einen Umsatz von 25,83 Milliarden Euro nach 25,87 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis liege nach drei Quartalen leicht unter dem Vorjahreswert, die Jahresprognose bleibe jedoch unverändert, teilte das Unternehmen bei Vorlage der Geschäftszahlen mit. Das bereinigte Ebitda sank um 2,7 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 3,74 Milliarden Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss verringerte sich deutlich um 21,6 Prozent auf 994 Millionen Euro nach 1,27 Milliarden Euro im Vorjahr. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen „ein gesunkenes Finanzergebnis, das im Wesentlichen aus einer niedrigeren Marktbewertung von Wertpapieren gegenüber dem Vorjahr resultiert.“

„Das stabile Ergebnis ist einmal mehr auf die integrierte Aufstellung des Unternehmens von der Stromerzeugung über den Netzbetrieb bis zum Kundengeschäft zurückzuführen“, heißt es aus Karlsruhe. Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt EnBW seine Prognose: Das bereinigte Ebitda des Konzerns wird weiterhin in einer Bandbreite zwischen 4,8 und 5,3 Milliarden Euro erwartet.

Das Management steuert das Unternehmen nach drei Segmenten, hier die Ergebnisse der einzelnen Segmente im Überblick:

Das Segment Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur erzielte in den ersten neun Monaten 2025 ein bereinigtes Ebitda von 1,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Segment ist wiederum in zwei weitere Bereiche aufgegliedert: Der Bereich Erneuerbare Energien trug rund 793 Millionen Euro bei, etwa zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Ausschlaggebend waren ungünstige Wetterbedingungen, insbesondere schwache Offshore-Windverhältnisse in der ersten Jahreshälfte. Die geringeren Windstrommengen konnten nur teilweise durch höhere Erlöse aus Solarparks ausgeglichen werden. Im anderen Bereich Thermische Erzeugung und Handel sank das bereinigte Ebitda um 28 Prozent auf 796 Millionen Euro, bedingt durch rückläufige Erträge aus dem Handelsgeschäft.

Netzgeschäft mit deutlicher Steigerung

Das Segment Systemkritische Infrastruktur, das die Transport- und Verteilnetze für Strom und Gas umfasst, verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein bereinigtes Ebitda von rund 2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg um etwa zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Positiv wirkten sich laut EnBW vor allem Rückflüsse aus gestiegenen Investitionen aus, die zu höheren Erlösen aus der Netznutzung führten.

Das Segment Intelligente Infrastruktur für Kunden, also das Vertriebsgeschäft, erzielte ein bereinigtes Ebitda von 288 Millionen Euro – ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum resultierte hauptsächlich aus positiven Entwicklungen im Bereich Elektromobilität sowie guten Ergebnissen im B2C-Geschäft.

Von Januar bis September investierte EnBW 4,7 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor. „In der laufenden Dekade planen wir, bis zu 50 Milliarden Euro zu investieren“, sagte Finanzvorstand Thomas Kusterer.

Lutherstadt Wittenberg wirbt mit Energy Sharing

Quelle: Pixabay

VERTRIEB. Die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg führen ein neues Stromprodukt für Betreiber von privaten PV-Anlagen ein.

Die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg haben erstmals ein Energy-Sharing-Modell für Kunden mit Solaranlagen bis maximal 10 kW Leistung aufgelegt. Auch Besitzer von Balkonkraftwerken werden damit angesprochen. Nach Angaben des Unternehmens können Haushalte ihren selbst erzeugten Solarstrom künftig bilanziell an Dritte weiterreichen. Die Stadtwerke fungieren dabei als vermittelnde Instanz.

Energy Sharing ermöglicht es, überschüssigen PV-Strom an Familie, Freunde oder Nachbarn weiterzugeben, die selbst keine eigene Anlage besitzen. So sollen mehr Haushalte von lokal erzeugtem Strom profitieren.

Aktuell ist Energy Sharing in Deutschland unter Privatpersonen jedoch nicht möglich beziehungsweise nicht praktikabel. Sobald Strom verkauft wird, gelten die Anlagenbetreiber als Stromlieferanten und müssten entsprechende Verträge, Bilanzierungen und Liefergarantien vorhalten.

Der Bundestag arbeitet aktuell an einer gesetzlichen Grundlage, um Energy Sharing zu erlauben und rechtlich abzusichern. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die ab 2026 Energy Sharing in der gesamten Union vorsieht.

Um das Energy Sharing in Lutherstadt Wittenberg schon jetzt zu ermöglichen, springen die Stadtwerke als Mittler ein. „Der überschüssige PV-Strom wird bei den Stadtwerken eingespeist und bilanziell an die ausgewählte Person weitergeleitet“, heißt es weiter. Voraussetzung sei, dass Einspeisung und Nutzung zeitgleich erfolgen. Die Stadtwerke übernehmen Abrechnung und organisatorische Abwicklung.

Beide beteiligten Parteien müssen Stromkunden im Netzgebiet der Stadtwerke sein, das die Städte Wittenberg sowie Coswig umfasst. Betreiber einer Solaranlage schließen hierfür einen Einspeisevertrag mit den Stadtwerken ab. Parallel vereinbaren Erzeuger und Empfänger individuell den Preis für den transferierten Strom. „Natürlich kann der Solarstrom auch verschenkt werden“, so das Stadtwerk.

Voraussetzung für das Energy Sharing sind intelligente Messsysteme. Erzeuger und Empfänger benötigen jeweils ein Smart Meter, der Einspeisung und Verbrauch im Viertelstundentakt erfasst. Kunden ohne entsprechende Messtechnik können diese über die Stadtwerke installieren lassen.

Neben dem individuell vereinbarten Preis fallen Kosten für Abrechnung, gegebenenfalls für Smart-Meter-Technik sowie eine jährliche Servicepauschale an. Ziel des Angebots ist es, praktische Erfahrungen zu sammeln und Hemmnisse für Energy Sharing frühzeitig abzubauen.

„Wir warten nicht auf das Inkrafttreten des geplanten Gesetzes zum Energy Sharing, sondern handeln schon heute. Damit gehören wir zu den ersten Stadtwerken in Deutschland, die diesen Ansatz praktisch umsetzen“, sagte Ulrich Kettner, Leiter Vertrieb und Kundenservice der Stadtwerke.

Gewinne und Verluste von Uniper von 2016 bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der deutsche Energiekonzern Uniper hat im Jahr 2024 einen Nettogewinn von rund 220 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf einen Rekordgewinn von rund 6 Milliarden Euro. Der Konzern ging in 2016 aus der Aufspaltung des Energiekonzerns Eon hervor und war in 2023 der umsatzstärkste Energieversorger Deutschlands. Aufgrund der Energiekrise im Jahr 2022 ist Uniper seit Ende 2022 verstaatlicht. Quelle: Statista

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

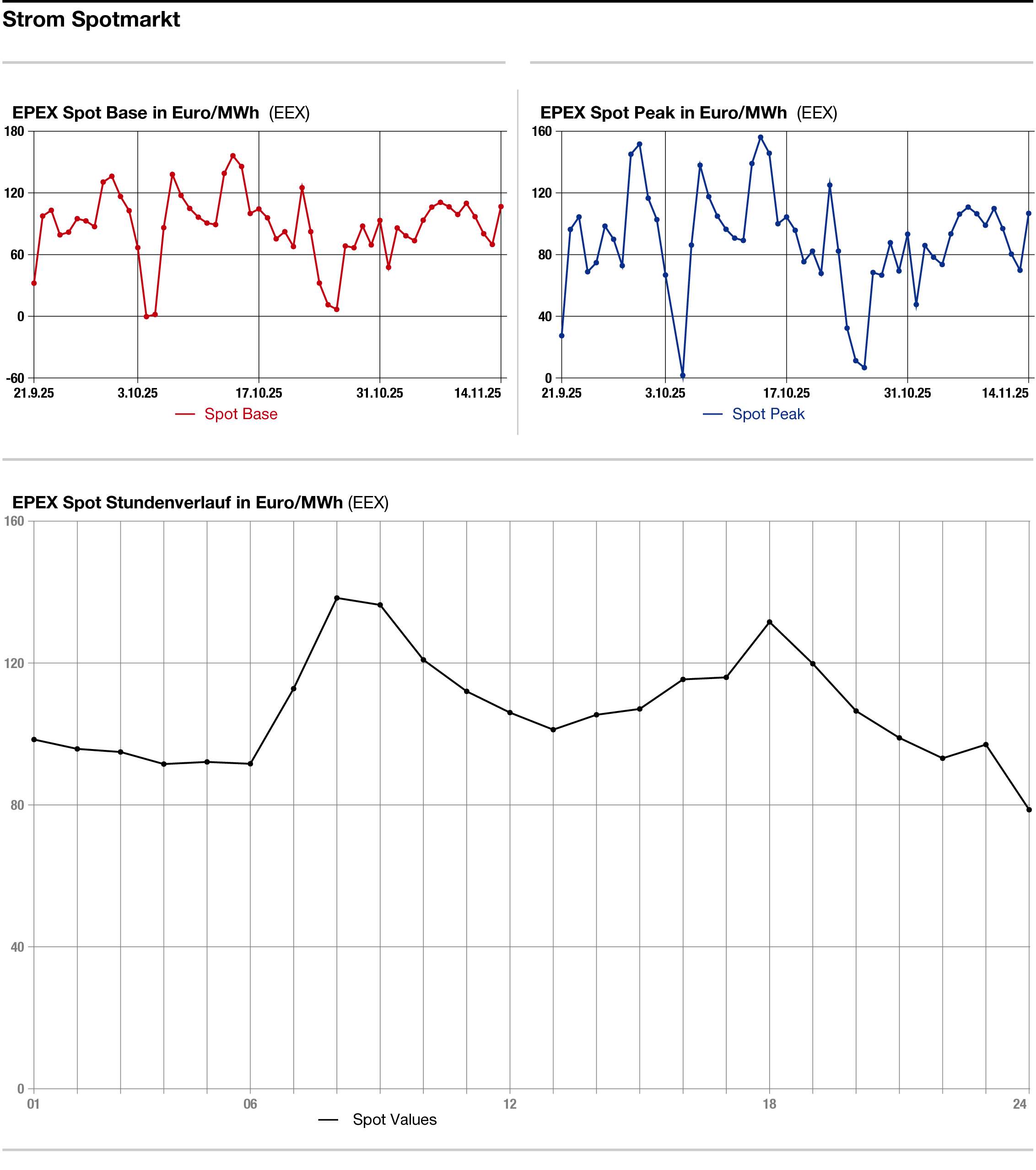

MARKTBERICHTE

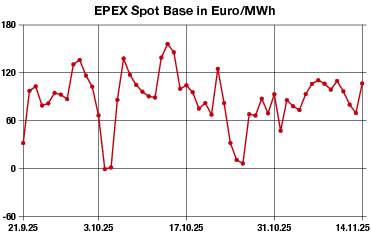

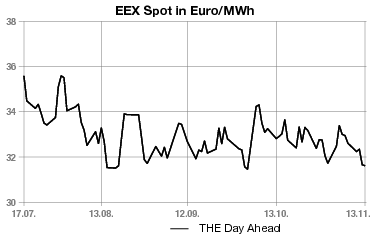

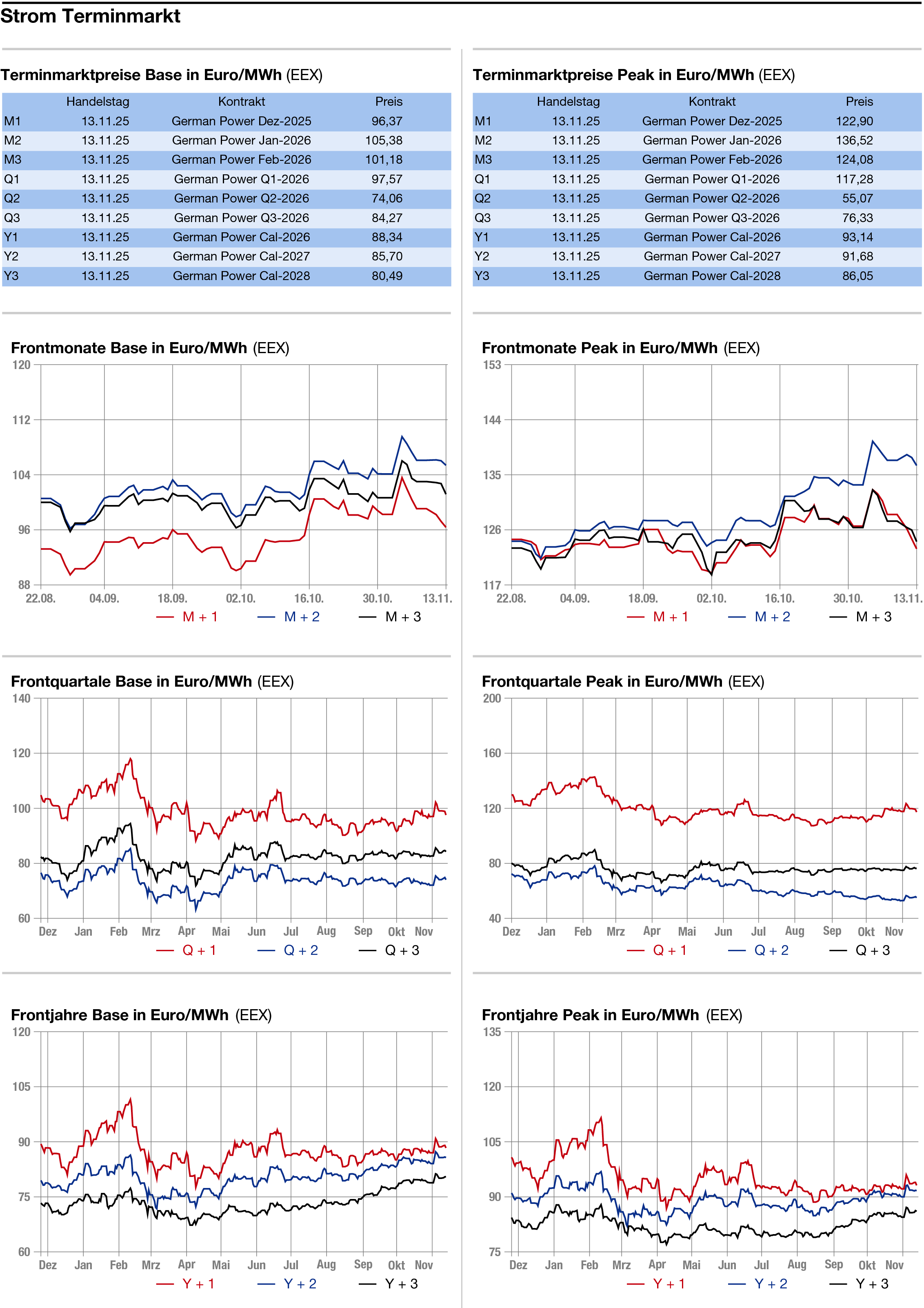

STROM

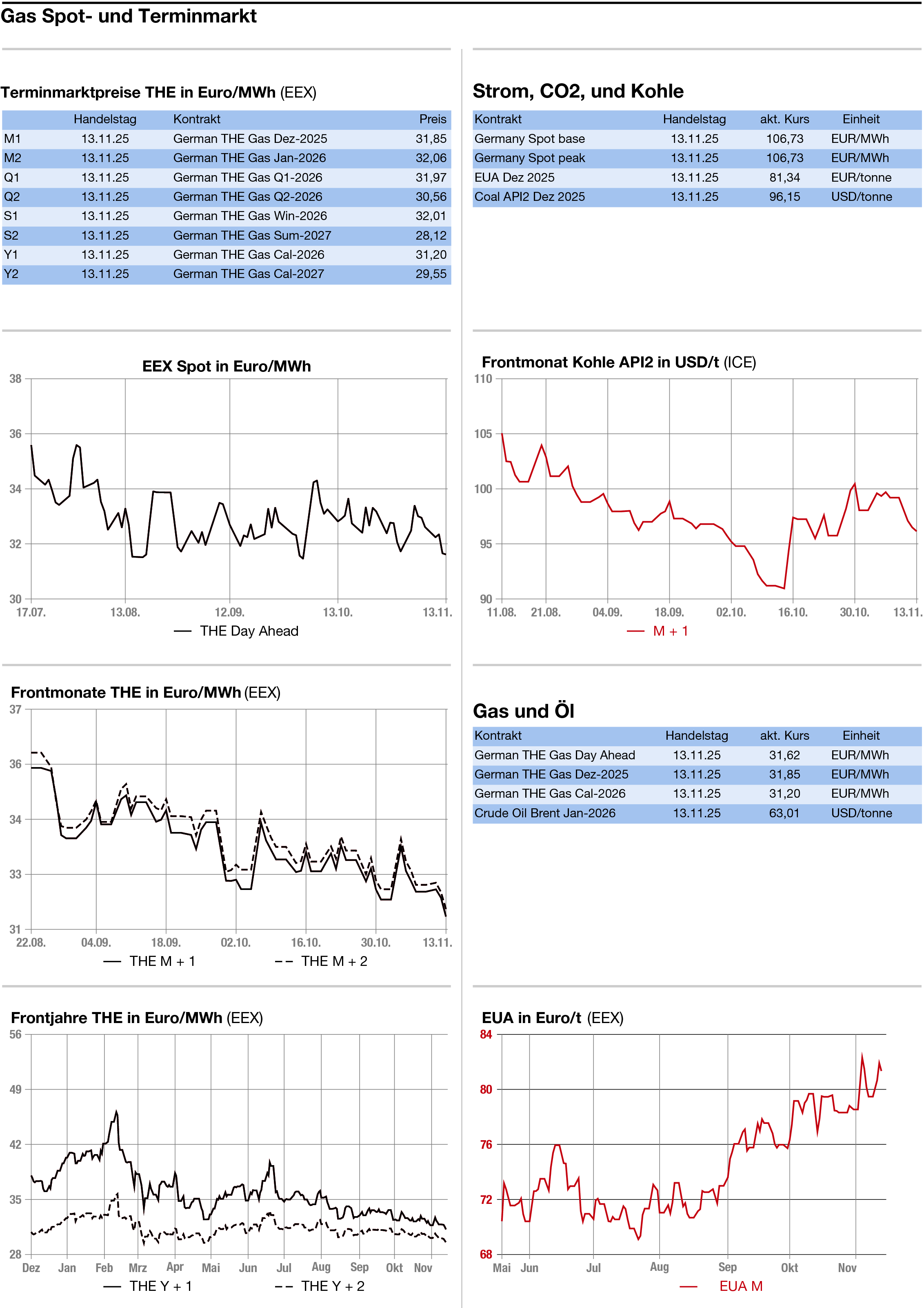

GAS

Doch kein Wintereinbruch, doch keine Dunkelflaute

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

In enger Bandbreite haben sich die Energiemärkte am Donnerstag präsentiert. Ein für die kommende Woche in Nordwesteuropa und Deutschland erwarteter erster winterlicher Hauch ist offenbar nicht stark genug, um bei Gas & Co für einen Ausbruch aus der lang etablierten Trading Range zu sorgen.

Zwar bestätigt sich die Prognose einer kühleren Witterung in den Vorhersageläufen der Wetterdienste Mal um Mal, doch ebenso zeigt sich immer wieder, dass dieser ersten kleine Kältewelle eine nur kurze Dauer beschieden ist und sie nach maximal einer Woche wieder von deutlich wärmerer Luft abgelöst werden dürfte.

Zur Stabilität beigetragen hat auch der Umstand, dass sich Befürchtungen einer Dunkelflaute für die kommende Woche offenbar nicht erfüllen werden. Zwar soll das Windaufkommen unterdurchschnittlich ausfallen, ein totales Einschlafen des Windes steht jedoch nicht zu erwarten.

Strom: Der Day-ahead stieg um 37 Euro auf 107,00 Euro/MWh im Base und um 31,25 Euro auf 115,25 Euro/MWh im Peak. An der Börse kostete der Day-ahead 106,73 Euro/MWh im Base und 114,86 Euro/MWh im Peak.

Ausschlaggebend für den Preisanstieg ist das deutlich geringere Aufkommen an Erneuerbaren-Strom. Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Freitag mit 14,6 Gigawatt erheblich unter dem Niveau vom Donnerstag verbleiben, für den Eurowind 35,1 Gigawatt vorhergesagt hat. Für Samstag und Sonntag erwarten die Meteorologen von Eurowind ebenfalls recht schwache Beiträge von Wind und Solar, die in der neuen Woche jedoch wieder etwas zulegen sollten. Wegen der vorhergesagten kühleren Witterung und des mäßigen Windaufkommens zeigte sich am Berichtstag auch die Frontwoche deutlich erhöht.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr vor dem Hintergrund der Abgaben bei Gas und CO2 bis zum Nachmittag 0,98 Euro auf 88,43 Euro/MWh.

Laut Belektron deuten mehrere Wochen mit starken Auktionsergebnissen auf eine solide Nachfrage hin. Der jüngste Commitment-of-Traders-Bericht spiegelte ebenfalls wachsendes Vertrauen wider und zeigte, dass Investmentfonds ihre Netto-Long-Positionen um fast 1 Million Tonnen auf die größte Position seit mehr als vier Jahren aufgestockt haben. Dies deute auf eine feste Entschlossenheit der Marktteilnehmer hin, ihre Engagements zu halten und sogar auszubauen, wobei geringfügige Rückgänge ihr Vertrauen nicht erschüttern konnten, so Belektron.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 13.20 Uhr 0,30 Euro auf 30,52 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,15 Euro auf 31,70 Euro/MWh nach unten.

Damit reagiert Gas kaum auf eine kurze Kältewelle, die die Wetterdienste für die neue Woche ankündigen. Die Meteorologen gehen dabei von einem Temperaturniveau aus, das zwischen 2 und 3 Grad Celsius unter dem Saisondurchschnitt liegt. Das Windaufkommen soll ein allenfalls mäßiges Niveau erreichen.

Dämpfend auf die Preisentwicklung wirkt sich die aktuell sehr gute Versorgung mit norwegischem Gas aus. Sie beläuft sich laut den Angaben des Netzbetreibers Gassco für den Berichtstag auf 341,0 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: