15. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bundesregierung einigt sich bei Kraftwerksstrategie

IT: Bundestag beschließt nationales IT-Sicherheitsrecht

POLITIK: Bundestag erleichtert Bau und Betrieb von Batteriespeichern

POLITIK: Energy Sharing: Stadtwerke dürfen mitmachen

RECHT: Gutachten fordert Kurswechsel bei Kundenanlagen

HANDEL & MARKT

STROMNETZ: Festpreise für Momentanreserve veröffentlicht

WASSERSTOFF: Weniger Wasserstofftankstellen zum Jahresende

STATISTIK DES TAGES: Umsatz der größten Energieversorger in Deutschland

TECHNIK

F&E: Fraunhofer bündelt Produktion für Wasserstofftechnik

GASTBEITRAG: „Inbetriebnahmeprüfungen sind keine bloße Formalität“

PHOTOVOLTAIK: Netzdienlicher Solarpark entsteht in Sachsen

WASSERKRAFT: Verbund hat Vorarbeiten zur Reparatur von Kaprun begonnen

UNTERNEHMEN

BILANZ: Siemens Energy: Jetzt sollen die Gewinne sprudeln

WÄRME: Orcan Energy integriert Howden-Turbine in neues ORC-Modul

SPECULANTIUS: Verdacht der Korruption in Emden

PERSONALIE: Schnitt an der Spitze der Gmünder Stadtwerke

TOP-THEMA

PV-Anlage nimmt erstmalig am Regelenergiemarkt teil

Der Solarpark Schkölen. Quelle: Enerparc

STROMNETZ.

Als erste Anlage in Deutschland hat sich eine PV-Anlage mit 37,4 MW für die Lieferung von Sekundärregelleistung präqualifiziert.

Seit dem 11. November nimmt die PV-Anlage von Enerparc in Schkölen (Thüringen) mit einer Leistung von 37,4 MW am Regelenergiemarkt teil. Erstmals habe in Deutschland ein Übertragungsnetzbetreiber eine Photovoltaik-Freiflächenanlage „für die Teilnahme an der Sekundärregelleistung – sowohl in positiver als auch negativer Richtung – präqualifiziert“, heißt es in einer Mitteilung von Sunnic Lighthouse.

Die Netzfrequenz im Stromnetz muss stabil bei 50 Hertz liegen. Kommt es zu Abweichungen, greifen abgestuft verschiedene Reserveleistungsmaßnahmen. Die Sekundärregelleistung – auch bezeichnet als „aFRR - automatic Frequency Restoration Reserve“ – wird nach rund 30 Sekunden aktiviert und der Teilnehmer muss innerhalb von fünf Minuten die volle vereinbarte Leistung bringen. Über die Präqualifikation weist der Anlagenbetreiber nach, dass er die technischen, betrieblichen und organisatorischen Anforderungen dafür erfüllt.

Die Dienstleister Sunnic Lighthouse, Entelios und der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, um Photovoltaikanlagen technisch und organisatorisch in die Sekundärregelleistung einzubinden. Die Besonderheit des Solarparks besteht darin, dass die Anlage nicht nur abgeregelt werden kann, sondern auch zusätzliche Einspeisung bereitstellt, wenn Stromknappheit herrscht.

„Präzise Prognosen, hochwertige Daten“

Für die Vermarktung ergeben sich zwei Einsatzszenarien. Bei der negativen Sekundärregelleistung wird die Leistung der Anlage reduziert, wenn im Netz ein Überangebot an Strom besteht. Das tritt insbesondere in Zeiten hoher Solarproduktion auf.

Wird positive Sekundärregelleistung benötigt, also bei Strommangel im Netz, speist die Anlage nach vorheriger Abregelung kurzfristig wieder ein. Auf diese Weise kann die Photovoltaik zur Stabilität der Stromversorgung beitragen.

Die Teilnahme an der Sekundärregelleistung setzt präzise Prognosen, hochwertige Daten und robuste technische Prozesse voraus. Für die Präqualifikation war ein Gesamtkonzept notwendig, „insbesondere im Hinblick auf regulatorische Anforderungen, technische Schnittstellen und die Integration der Prognosesysteme“, heißt es weiter. Voraussetzung dafür war eine enge Abstimmung mit dem Übertragungsnetzbetreiber.

„Paradigmenwechsel“ für die Branche

Weitere Anlagen aus dem Portfolio von Sunnic sollen in den Regelenergiemarkt eingebunden werden, sobald sie präqualifiziert sind. „Die erfolgreiche Integration unserer PV-Anlage in den aFRR-Markt ist ein Paradigmenwechsel – nicht nur für Sunnic und unsere Branche, sondern auch für das gesamte Energiesystem“, so Arved von Harpe, Geschäftsführer von Sunnic Lighthouse.

Sunnic Lighthouse bietet Dienstleistungen von der Direktvermarktung über die Stromversorgung bis zum Handel an. Die Tochtergesellschaft von Enerparc ist vor allem auf die Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien spezialisiert. Entelios ist im Bereich industrieller Demand-Response-Lösungen tätig und verfügt über Erfahrung in der Flexibilitätsoptimierung für komplexe Anlagen in Regelreservemärkten und im Intraday-Handel.

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

Bundesregierung einigt sich bei Kraftwerksstrategie

POLITIK. Die Bundesregierung hat sich bei dem Thema Kraftwerksstrategie geeinigt. Im nächsten Jahr sollen bis zu zehn Gigawatt an Kraftwerksleistung ausgeschrieben werden.

Die Bundesregierung hat sich bei der Kraftwerksstrategie geeinigt. Im Jahr 2026 soll demnach der Neubau von Gaskraftwerken mit einer Kapazität von bis zu zehn Gigawatt ausgeschrieben werden. Diese Kraftwerke sollen bis 2031 in Betrieb gehen und so gebaut werden, dass sie später mit Wasserstoff genutzt werden können. Eine abschließende Einigung mit der EU-Kommission dazu soll zeitnah erfolgen.

8 GW von den 10 GW sind als wasserstofffähige Gaskraftwerke vorgesehen, die restlichen 2 GW werden technologieoffen ausgeschrieben. Der Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ (GW) begrüßte die Einigung. Dies sei ein wichtiger erster Schritt, damit Stromversorgung und Industrie im künftigen klimaneutralen System stabil bleiben. Positiv sei auch, dass alle neuen Anlagen von Anfang an wasserstofffähig sein müssten. Investoren und Lieferanten stochern aber noch weiter im Nebel, monierte GW-Vorstand Timm Kehler. Es würden wesentliche Details der Kraftwerksausschreibungen fehlen. „Bundesregierung und EU-Kommission müssen die offenen Fragen zügig klären, damit die Ausschreibungen starten können und Deutschland beim Wasserstoff keine weitere Zeit verliert.“

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) drängt auf schnelle Antworten. „Dabei müssen unter anderem die Fragen geklärt werden, wie den Risiken, unter anderem hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wasserstoff und der Technologie für seinen Einsatz, im Kraftwerksbereich begegnet und wie die Erbringung von Systemdienstleitungen geregelt wird“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

KWKG der nächste wichtige Schritt

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) teilte mit, dass insbesondere die Genehmigung der EU-Kommission entscheidend ist. Hier braucht es jetzt schnellstmöglich Klarheit, so der Verband in einer Mitteilung vom 14. November. Die „Bundesregierung muss zudem faire, wettbewerbsfreundliche Ausschreibungsbedingungen für neue Gaskraftwerke sicherstellen, die auch Stadtwerken einen Zuschlag ermöglichen“, fordert Ingbert Liebing, VKU-Hauptgeschäftsführer. „Sie sollten deshalb auch kleinere Lose vorsehen und auf Dezentralität setzen, damit der Ausbau der Gaskraftwerke kosteneffizient und in einem fairen Wettbewerb erfolgen kann. Die Kraftwerksstrategie darf aber keine Eintagsfliege bleiben.“

Entscheidend für echte Versorgungssicherheit ist nach Ansicht des VKU darüber hinaus, schnellstmöglich das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) zu verlängern und zukunftsfest zu machen. Versorgungssicherheit braucht mehr als nur ein Standbein, betonte der VKU-Chef. Liebing: „KWK-Anlagen sind die Alleskönner der Energiewende, weil sie im Gegensatz zu reinen Gaskraftwerken auf der grünen Wiese nicht nur Strom, sondern auch Wärme absichern. Und schließlich brauchen wir zügig auch eine Diskussion über das Strommarktdesign der Zukunft mit einem technologieoffenen Kapazitätsmechanismus, der dezentrale Flexibilität in den Mittelpunkt stellt.“

Unternehmen legen offiziell Beschwerde in Brüssel ein

„Wir danken der EU-Kommission, dass sie die Bundesregierung offenbar auf den Boden der Realität zurückgeholt hat“, wird Grünen-Chef Felix Banaszak von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Denn: „Acht Gigawatt neue Gaskraftwerke sind die Hälfte dessen, was Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sich mal als Ziel gesetzt hat.“ Es sei gar noch weniger, als die 12,5 Gigawatt, die der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon mit der EU ausverhandelt habe.

Vor der Einigung hatten zudem Unternehmen Beschwerde in Brüssel wegen der Kraftwerksstrategie eingelegt. Die Hamburger Energiegenossenschaft Green Planet Energy beispielsweise hatte kürzlich bekanntgegeben, gegen die Pläne der Bundesregierung vorgehen zu wollen. In Brüssel hat das Unternehmen offiziell Beschwerde eingelegt. Die Subventionen, so Green Planet Energy, verzerrten den Wettbewerb zulasten erneuerbarer Energien, von Speicherprojekten und Bürgerenergie.

In der Diskussion über die von der Bundesregierung geplante Ausschreibung von neuen Gaskraftwerken setzt auch der Energieversorger Einskommafünfgrad auf Brüssel. Das Unternehmen hatte Ende Oktober bei der Europäischen Kommission offiziell Beschwerde gegen die geplante Kraftwerksstrategie eingelegt (wir berichteten). Die Pläne seien wettbewerbsverzerrend und trieben die Kosten für die Energiewende unnötig in die Höhe, hieß es in der Begründung.

Bundestag beschließt nationales IT-Sicherheitsrecht

Quelle: Fotolia / Sergey Nivens

IT. Mit dem neuen NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz wird die Zahl der Kritis-Unternehmen mit Registrierungs- und Meldepflichten deutlich ausgeweitet.

Die Cybersicherheitslage in Deutschland ist weiterhin angespannt. Dies geht nicht zuletzt aus dem Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland hervor, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) jährlich im November veröffentlicht. Mit dem im Bundestag beschlossenen Gesetz zur Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie werde das IT-Sicherheitsrecht nun umfassend modernisiert, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Mit der Novellierung des BSI-Gesetzes, die mit der NIS-2-Umsetzung einhergeht, erweitere sich der Kreis der regulierten Einrichtungen erheblich: Statt bisher rund 4.500 sollen künftig etwa 29.500 Einrichtungen unter die Regeln fallen. Diese müssen sich beim BSI registrieren und erhebliche Sicherheitsvorfälle melden. Zudem seien technische und organisatorische Risikomanagementmaßnahmen verpflichtend umzusetzen.

Für die Behörden des Bundes werden gleichzeitig erstmals Mindestanforderungen der Informationssicherheit verbindlich. In der Rolle des Chief Information Security Officer (CISO Bund) werde das BSI künftig die ressortübergreifende IT-Governance der Bundesbehörden und Institutionen übernehmen.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner bezeichnete den Bundestagsbeschluss nachdrücklich als Meilenstein für eine resilientere Cyberabwehr. Die Zusammenführung von Mandat, Expertise und Ressourcen ermögliche eine wirksamere Organisation der IT-Sicherheit innerhalb der Bundesverwaltung. Unternehmen wolle man mit Starterpaketen und Kick-off-Seminaren beim Einstieg in die neuen Pflichten unterstützen.

Vorabfreigabe kritischer Komponenten entfällt

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bewertete die Änderungen grundsätzlich positiv. Die Abgeordneten haben sich aus Sicht des Verbandes auf die sicherheitsrelevanten Kernbereiche konzentriert und übermäßige Bürokratie verhindert. Besonders die Regel zu kritischen Komponenten sei aus VKU-Sicht entscheidend, da sie eine Überregulierung und zusätzliche Meldepflichten für Einrichtungen verhindere, die nur im Nebenzweck Energie produzieren, wie thermische Abfallbehandlungsanlagen oder Klärwerke. Diese Unternehmen würden weiterhin ausschließlich nach dem BSI-Gesetz reguliert und müssten nicht zusätzlich an die Bundesnetzagentur berichten. Zudem entfalle für Stadtwerke die bislang notwendige Einzelfall-Vorabfreigabe kritischer Komponenten. Damit sollen Ausbauprojekte im Bereich Energie- und Telekommunikationsinfrastrukturen beschleunigt werden.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde intensiv über die Untersagung kritischer Komponenten diskutiert, vor allem mit Blick auf mögliche Spionage- oder Sabotagerisiken aus dem Ausland. Am Ende einigte man sich darauf, dass das Innenministerium ein solches Verbot nachträglich aussprechen kann, wenn die öffentliche Ordnung oder Sicherheit voraussichtlich beeinträchtigt wird.

Weitergehende Aufsichtsbefugnisse

Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems, sprach von einem wichtigen Schritt für ein höheres Schutzniveau der kritischen Infrastruktur. Angriffe könnten aufgrund der starken Vernetzung des Energiesystems ganze Netzbereiche destabilisieren. Cybersicherheit sei daher nicht allein eine technische Notwendigkeit, sondern ein zentrales Element der Versorgungssicherheit und der nationalen Sicherheit. Die Möglichkeit des Innenministeriums, kritische Komponenten nachträglich zu untersagen, erhöhe die staatliche Handlungsfähigkeit. Allerdings reiche eine reine Betrachtung einzelner Komponenten aus Sicht des Verbands nicht aus. Ebenso notwendig sei eine konsequente Überprüfung aller digitalen Zugriffe etwa durch Hersteller oder Dienstleister mit Fernzugriffen auf systemnahe Funktionen.

Der Bundestag setzt mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie der EU, welche den Schutz kritischer Infrastruktur europaweit vereinheitlichen soll, strengere und verbindlichere Maßstäbe für die Cybersicherheit im Bereich der kritischen Infrastruktur. Betroffen sind rund 29.500 Unternehmen sowie alle Behörden der Bundesverwaltung. Sie müssen künftig umfassende Schutzmaßnahmen etablieren, darunter Risikoanalysen, Notfallpläne, Backup-Konzepte und Verschlüsselungslösungen.

Das Ausmaß der Vorgaben richtet sich nach der Bedeutung der jeweiligen Einrichtung. Cyberangriffe sind verpflichtend binnen 24 Stunden zu melden, ein Zwischenstand muss nach 72 Stunden, ein Abschlussbericht nach einem Monat vorliegen. Das BSI erhält weitergehende Aufsichtsbefugnisse, einschließlich der Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen.

Bundestag erleichtert Bau und Betrieb von Batteriespeichern

Quelle: Deutscher Bundestag / Tobias Koch

POLITIK. Die Parlamentarier haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, dass es bei der Errichtung von Batteriespeichern im Außenbereich keine Baugenehmigung mehr braucht.

Mit einer Änderung des Baurechts durch den Bundestag am 13. November können Speicher für Strom, Wärme und Wasserstoff in Deutschland schneller gebaut werden. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung werden Großbatteriespeicher künftig ausdrücklich eigenständig im Außenbereich privilegiert und bauplanungsrechtlich erleichtert zugelassen. Die Entscheidung erfolgte im Rahmen einer Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, in die auch Anpassungen der Speicherregelungen eingeflossen sind.

Konkret sieht die Gesetzesänderung vor, dass Speicher in die Liste der im Außenbereich zulässigen Maßnahmen nach Paragraf 35 Baugesetzbuch aufgenommen werden. Die Anlagen gelten damit grundsätzlich als erlaubt. Für Projektierer bedeutet dies, dass die Errichtung eines Speichers außerhalb bestehender Ortslagen künftig keiner regulären Baugenehmigung mehr bedarf.

Der Gesetzgeber begründet dies damit, dass große Batteriespeicher mit einer Kapazität ab einer 1 MWh aufgrund ihrer technischen Anforderungen nahezu ausschließlich im Außenbereich errichtet werden können. Sie benötigen die Nähe zu Umspannwerken und Netzknotenpunkten auf hoher Spannungsebene, was eine planerische Privilegierung erforderlich macht.

Auch Multi-Use-Speicher von Netzentgelten befreit

Parallel zur baurechtlichen Änderung hat der Bundestag auch das Energiewirtschaftsgesetz angepasst. Mit der Überarbeitung des Paragrafen 118 Absatz 6 entfällt die bisherige Benachteiligung von gemischt genutzten Speichern bei der Netzentgeltbefreiung. Bislang waren nur Speicher begünstigt, die Strom vollständig aus dem Netz beziehen und vollständig wieder einspeisen.

Anlagen, die zusätzlich Photovoltaik einbinden oder in Kundenanlagen betrieben werden, mussten hingegen Netzentgelte zahlen. Diese Einschränkung galt als Hemmnis für wirtschaftlich tragfähige sogenannte Multi-Use-Speicher, die mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen.

Die Novelle sieht nun vor, dass auch hybrid genutzte Speicher als netzentgeltbefreit gelten können, sofern sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Dazu zählen Batteriespeicher an PV-Anlagen oder Speicher in Quartiers- und Gewerbestandorten, die sowohl netzdienliche Aufgaben übernehmen als auch lokale Erzeugungs- und Verbrauchsprozesse unterstützen. Die Bundesregierung folgt damit Forderungen aus verschiedenen Stellungnahmen, die eine Gleichbehandlung unterschiedlicher Speicherformen angeregt hatten.

Die Gesetzesänderungen sollen nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Energy Sharing: Stadtwerke dürfen mitmachen

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Anders als von der EU vorgesehen, sollen kommunale Unternehmen am sogenannten Energy Sharing teilnehmen dürfen. Doch von der Theorie bis zur Praxis scheint es noch weit.

Die Lobbyarbeit trägt Früchte, doch reif für die kommunale Praxis ist das Ergebnis noch nicht. Wäre es beim Gesetzentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts vom Sommer geblieben, dürften am Energy Sharing nur Unternehmen teilnehmen, die nach der Definition der Europäischen Kommission als KMU gelten. Unternehmen, bei denen die öffentliche Hand 25 Prozent oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte hält, fallen durch das EU-Raster. Doch das wird nicht angelegt.

Auf Initiative des Verbands kommunaler Unternehmen sei klargestellt worden, dass dieser Ausschluss nicht gilt, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Kommunale Unternehmen dürften „nun ausdrücklich teilnehmen“ am Energy Sharing. „Das ist wichtig, denn kommunale Unternehmen verbrauchen viel Energie, zum Beispiel in der Abwasserbehandlung oder in öffentlichen Bädern. Mit dezentral erzeugtem Strom können sie diese Prozesse kosteneffizient dekarbonisieren“, so Liebing.

Am Abend des 13. November hat der Bundestag die überarbeitete Version des Gesetzentwurfes zur Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), die auch den entsprechenden Passus enthält, mit den Stimmen von CDU und SPD zugestimmt. Grüne und AfD stimmten dagegen, die Linken-Fraktion enthielt sich.

Erleichterung für Gemeinschaften, die sich zusammenschließen

„Bürgerinnen und Bürger, Energiegenossenschaften und kommunale Betriebe können erneuerbaren Strom künftig gemeinsam nutzen. Das stärkt die regionale Wertschöpfung und soll die Netze spürbar entlasten“, sagte der CDU-Abgeordnete Lars Rohwer bei der Aussprache vor der Abstimmung.

Auch SPD-Kollegin Nina Scheer hob hervor, dass kommunale Unternehmen in die Regelung aufgenommen worden seien. Zudem wies sie auf Bürgerenergieanlagen bei sich zusammenschließenden Gemeinschaften hin, die unter „Gewerblichkeit“ fallen. Wenn man die überwiegende gewerbliche Tätigkeit von Energy Sharing ausschließt, könnten solche Gemeinschaften nicht teilnehmen. „Deswegen haben wir das erleichtert.“

Grundsätzlich auf Ablehnung stieß die EnWG-Novelle bei der AfD. „Von toten Pferden soll man absteigen, besonders von einem toten Pferd wie diesem ursprünglich Habeck'schen Gesetz zur grünen Energiewende“, sagte der Abgeordnete Christian Reck. Doch die neue Hausführung im Wirtschaftsministerium habe es nicht lassen können, „zum Spaten zu greifen und diesen grünen Gesetzes-Zombie aus Habecks Ampel-Zeiten auszubuddeln“.

Alaa Alhamwi von den Grünen sagte, das Energiewirtschaftsgesetz enthalte viele redaktionelle Anpassungen, „aber die echten Herausforderungen bleiben mal wieder liegen“.

VKU: „Viele praktische Fragen offen“

Der VKU moniert, dass der räumliche Anwendungsbereich beim Energy Sharing zu weit gefasst sei und viele praktische Fragen offen blieben. Liebing warnt vor zu viel Komplexität. „Energy Sharing ist technisch und organisatorisch aufwendig. Es erfordert Messtechnik, Bilanzierung und Abrechnung und ermöglicht keine Vollversorgung. Deshalb braucht es einen Anbieter für die Reststrombelieferung“, sagt der Verbandschef.

Die Erwartung, dass der örtliche Grundversorger dies zum normalen Tarif übernehme, sei unrealistisch. Es fehle eine Pflicht für Betreiber von Energy-Sharing-Modellen, die notwendigen Daten für Prognose, Beschaffung und Abrechnung bereitzustellen. Der VKU fordert „verbindliche Vorgaben, zum Beispiel durch Festlegungen der Bundesnetzagentur“.

Energy Sharing soll gesetzlich ab Juni 2026 möglich sein.

Gutachten fordert Kurswechsel bei Kundenanlagen

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

RECHT. Die Bundesregierung hat eine Übergangsregelung für Kundenanlagen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festgeschrieben. Verbände und Unternehmen fordern aber eine langfristige Lösung.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs im Mai 2025 sowie vorangegangene Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu Kundenanlagen sorgen weiter für Unsicherheit in der Branche. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag hat zwar am 13. November eine Übergangsregelung auf den Weg gebracht, die im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verankert ist, um Bestands-Kundenanlagen bis Ende 2028 von den Regulierungsbestimmungen für Verteilnetzbetreiber auszunehmen. Die Branche aber fordert zügig eine langfristige Lösung.

„Mit der Übergangsregelung wird die bisherige Rechtslage für Bestandsanlagen für drei Jahre konserviert, und Betreiber bisheriger Kundenanlagen sind nicht als Netzbetreiber zu behandeln“, steht dazu in der Beschlussempfehlung des Bundestages. Zugleich wurde die Bundesregierung aufgefordert, möglichst zeitnah eine mit EU-Recht vereinbare Regelung zu erarbeiten, die Rechtssicherheit für den künftigen Betrieb von Konstellationen gewährleistet, die unter den bisherigen Kundenanlagenbegriff fielen. „Dabei sei zu berücksichtigen, dass unverhältnismäßige bürokratische Lasten für die Betreiber vermieden werden sollen“, so der Bundestag am 13. November.

Auf Übergangsregelung muss Dauerlösung folgen

Die „Kundenanlage“ ist eine Ausnahme von der Netzregulierung für bestimmte Konstellationen mit Stromerzeugung und Hausnetz. Dabei handelt es sich um lokale Energieversorgungsstrukturen – etwa Stromnetze innerhalb von Wohnquartieren oder Gebäudekomplexen –, über die Mieterinnen und Mieter direkt mit vor Ort erzeugtem Strom, etwa aus Photovoltaikanlagen, versorgt werden. Als solche bietet sie unter anderem für Contractoren, Quartiers- und Mieterstrom-Anbieter verschiedene bürokratische Vorteile und die Flexibilität, die eigenen Strom-Endpreise allein festzulegen. Diese Ausnahme muss nach der abgeschlossenen Prozessserie enger gefasst werden.

Mit einer Übergangszeit „wird zunächst verhindert, dass funktionierende und kosteneffiziente Modelle der dezentralen Energieversorgung – wie Mieterstrom oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung – durch übermäßige Regulierung ausgebremst werden“, sagte Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.

Gleichzeitig wies der GdW darauf hin, dass die nun vorgesehene Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2028 nur eine Zwischenlösung darstellt. Sie gilt ausschließlich für Anlagen, die bis zum Inkrafttreten der Regelung bereits angeschlossen wurden. „Deshalb bleibt es dringend erforderlich, eine dauerhafte, europarechtskonforme und bürokratiearme Lösung im EnWG zu verankern, so dass auch für Neuanlagen wieder rechtssicher geplant werden kann“, so Esser weiter.

Auch der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) lobte zwar die im EnWG enthaltene Übergangsregelung. Demnach wird die bisherige, vom BGH verworfene Regelung zumindest für den Bestand erhalten. Wie weit diese Regelung in der Praxis hilft und vor allem bei neuen Projekten anwendbar ist, bleibt aber fraglich, kritisiert der Verband. Der Gesetzgeber solle deshalb schnellstmöglich eine langfristige Regelung nachliefern, wie sie in einem Rechtsgutachten erarbeitet wurde, appelliert der BSW-Solar.

Gutachten empfiehlt an der Definition festzuhalten

Eine zentrale Empfehlung eines Gutachtens von der Kanzlei „Nümann + Siebert“ im Auftrag des BSW Solar ist, dass am Begriff und an der Definition der Kundenanlage festgehalten werden sollte. Hierfür sei eine Klarstellung im EnWG erforderlich, inklusive einer Generalklausel, die etwa zur Auslegung von untergesetzlichen Regelungen wie Festlegungen der Bundesnetzagentur genutzt werden kann. Dadurch hätten Kundenanlagen lediglich die EU-Vorgaben für Verteilnetze so weit zu erfüllen, dass sie quasi ein „Verteilernetz light“ bilden.

Insbesondere von den weiterreichenden nationalen Regeln für Energieversorgungsnetze sollten Kundenanlagen hingegen ausgenommen bleiben, so das Gutachten. Damit wäre eine richtlinienkonforme Auslegung des EnWG möglich, in der die bisherige Grenzziehung zwischen öffentlichem Netz und Kundenanlage erhalten bleiben kann. Bisher praktizierte Stromliefermodelle könnten somit auch in Zukunft weiter genutzt werden.

Durch den im Gutachten vorgeschlagenen Ansatz komme es aber zu Einschränkungen beim Betrieb von Speichern und Ladepunkten innerhalb von Kundenanlagen, schreibt der BSW Solar. Diese Einschränkung seien zwar ärgerlich, aber in Anbetracht der ansonsten im Raum stehenden Konsequenzen das deutlich kleinere Übel, da man diese Herausforderungen durch Contracting-Konzepte lösen könne. Für eine grundsätzliche Lösung der Problematik ist laut dem Verband auch der europäische Gesetzgeber gefragt.

Das Rechtsgutachten zur Kundenanlage ist auf der Webseite des BSW Solar abrufbar.

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

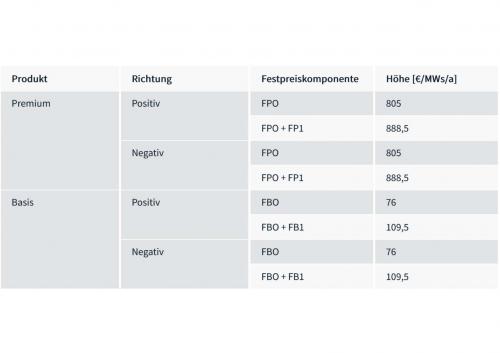

Festpreise für Momentanreserve veröffentlicht

STROMNETZ. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben die Festpreise für die erste Beschaffungsperiode der Momentanreserve ins Internet gestellt.

Am 22. April 2025 hat die Bundesnetzagentur einen Beschluss zur marktgestützten Beschaffung von Momentanreserve gefasst. Diese erfolgt über feste Preise, die als Vergütung für das Vorhalten der Momentanreserve gewährt werden. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben nun diese Festpreise für die erste Festpreisperiode 2026/2027 vom 22. Januar 2026 bis zum 21. Januar 2028 auf ihrer gemeinsamen Internetseite netztransparenz.de veröffentlicht.

Die ÜNB weisen darauf hin, dass die Festpreise für alle Beschaffungsregionen in Deutschland einheitlich gelten, aber in Rücksprache mit der Bundesnetzagentur angepasst werden können, wie dies auch in der Festlegung der Behörde klargestellt ist.

Im Beschluss BK6‑23‑010 der Bundesnetzagentur vom 22. April 2025 zur marktgestützten Beschaffung von Momentanreserve sind unterschiedliche Festpreiskomponenten vorgesehen. So gibt es abhängig von den Anforderungen an den Anbieter der Momentanreserve beziehungsweise abhängig von der Mindestverfügbarkeit vier Standardprodukte, zwei als Basisprodukt (FB) und zwei als Premiumprodukt (FP). Beide sind für eine positive und eine negative Momentanreserve ausgestaltet.

Die Übertragungsnetzbetreiber definieren Momentanreserve als „inhärente Reaktion auf ein Wirkleistungsungleichgewicht, um eine, ggf. auch nur lokale, Verletzung von Grenzwerten der Frequenzhaltung, die für die Netzstabilität kritisch sein kann, zu verhindern“. In einem eher zentralisierten Energiesystem tragen die rotierenden Massen von Großkraftwerken zur Frequenzhaltung bei. Nach dem Wegfall der konventionellen Kraftwerke müssen regenerative Erzeugungsanlagen die Systemdienstleistungen erbringen. Entsprechend muss die Leistungselektronik, mit der die Erneuerbaren an das Netz angeschlossen sind, die Funktion der rotierenden Massen übernehmen. Umrichter müssen demnach „netzbildend“ als „synthetische Schwungmasse“ fungieren.

Die aktuellen Festpreise sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

|

| Festpreise für die marktgestützte Beschaffung von Momentanreserve 2026/2027 (Zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken). Quelle: netztransparenz.de |

Der Beschluss der Bundesnetzagentur und die Erläuterungen zum Beschaffungskonzept der Momentanreserve sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur verfügbar.

Weniger Wasserstofftankstellen zum Jahresende

Hy Mobility will sich auf leistungsfähigere H2-Stationen fokussieren. Quelle: H2 Mobility

WASSERSTOFF. H2 Mobility schließt 14 weitere Standorte und will sich auf Gebiete mit höheren Auslastungspotenzialen konzentrieren.

Angekündigt hatte H2 Mobility den Rückbau weiterer Wasserstofftankstellen für dieses Jahr bereits zuvor und dies mit ausbleibender Nachfrage insbesondere aus dem Pkw-Segment begründet. Zudem will sich der H2-Tankstellenbetreiber von Standorten trennen, bei denen sich ein technisches Upgrade nicht mehr lohnt. Zum 31. Dezember 2025 schließt H2 Mobility Wasserstofftankstellen in Berlin-Rothenbachstraße, Biebelried, Braunschweig, Duisburg, Essen, Hasbergen, Ingolstadt, Kirchheim, Laatzen, Limburg, Lohfelden, Metzingen, Rheda-Wiedenbrück und Wendlingen. Kundinnen und Kunden können noch bis Jahresende dort tanken; danach werden die Stationen geschlossen und zurückgebaut, gibt das Unternehmen bekannt.

„Die Tankstellen, welche den Start der Wassermobilität vor über zehn Jahren haben beginnen lassen, können nicht an die technisch veränderten und wachsenden Anforderungen angepasst werden. Sie zeichnen sich durch kleine Speicherkapazitäten und eine aus heutiger Sicht für den Nutzfahrzeugbereich ungenügende Leistungsfähigkeit aus. Diese Tankstellen wurden für einen Pkw-Markt erbaut, welcher sich in den vergangenen Jahren nicht wie erwartet entwickelt hat“, verdeutlicht Martin Jüngel, Geschäftsführer und CFO von H2 Mobility.

Infrastruktur für Laster in „Fokus-Regionen“

Stattdessen will H2 Mobility in eine neue Generation leistungsfähigerer Stationen investieren, die es ermöglichen, Busse und Lkw in weniger als 15 Minuten zu betanken. Seit 2022 richtet sich der Fokus auf Tankinfrastruktur für leichte und schwere Nutzfahrzeuge, die mit 350 bar betankt werden, sowie auf regionale Wasserstoff-Cluster in Gebieten mit hoher Nachfrage. Laut Unternehmensangaben betreibt das Unternehmen vier Tankstellen der neuen Generation in den als „Fokus-Regionen“ deklarierten Gebieten Rhein-Neckar und Rhein-Ruhr.

Im Dezember soll eine weitere Tankstelle in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) eröffnet werden. Die neuen Stationen verfügen laut H2 Mobility über eine höhere Zahl an Zapfsäulen, größere Wasserstoffliefermengen, die über Trailer angeliefert werden, sowie leistungsstärkere Technik.

Im März meldete H2 Mobility, dass die Zahl der 350-Bar-Betankungen erstmals die der 700-Bar-Betankungen überholt hat. Der höhere Druckbereich von 700 bar wird hauptsächlich von Pkw genutzt, Nutzfahrzeuge tanken Wasserstoff mit 350 bar. Die Verschiebung hin zum 350-Bar-Bereich für Nutzfahrzeuge bringt für den Betreiber nicht nur den Vorteil von Tankvorgängen mit höherem Volumen mit sich, sondern auch geringere Kosten. Die Ausgaben für Standorte mit 350-Bar-Betankung liegen deutlich unter denen für 700-Bar-Systeme, deren Tankinfrastruktur einem höheren Druck ausgesetzt ist und daher eine anspruchsvollere Technologie erfordert.

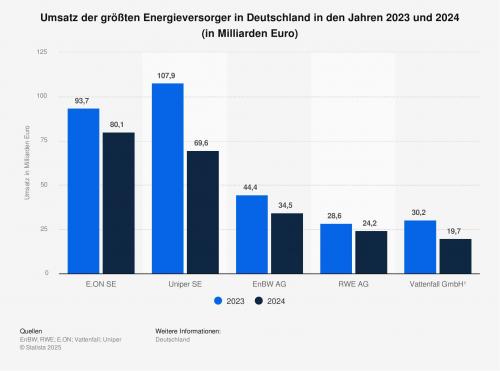

Umsatz der größten Energieversorger in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Referenzfabrik H2 verfügt über zwei Elektronenstrahlanlagen. Quelle: Fraunhofer IWU

Fraunhofer bündelt Produktion für Wasserstofftechnik

F&E. Die „Referenzfabrik H2“ bündelt in Chemnitz die Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen. Fraunhofer will damit die industrielle Fertigung ermöglichen.

Mit der Referenzfabrik H2 eröffnet das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU eine Anlage, die vollständige Produktions- und Prüfprozesse für Elektrolyseure und Brennstoffzellen abbildet. Alle relevanten Prozesse für Materialien, Komponenten, Module und komplette Stacks sind darin integriert. Die Referenzfabrik führt die technologischen Bausteine zusammen, die zuvor in den Projekten „H2GO“ und „FRHY“ entstanden sind, wie das Fraunhofer-Institut in einer Mitteilung vom 13. November betont. H2GO bündelt Arbeiten zur Fertigung von Brennstoffzellen. FRHY entwickelt dagegen Produktionsprozesse für Elektrolyseure.

Die Zusammenführung aller relevanten Prozesse soll es ermöglichen, fertigungstechnische Abläufe durchgängig abzubilden und technische Abhängigkeiten sichtbar zu machen, heißt es weiter. Das solle die Grundlage dafür bilden, um Produktionsprozesse für Brennstoffzellen und Elektrolyseure künftig skalierbar zu entwickeln und in industrietaugliche Abläufe zu überführen. Bislang laufen die Produktionsprozesse zum Teil noch händisch ab.

Für zentrale Komponenten wie Bipolarplatten etwa nutzt die Referenzfabrik das Rolle‑zu‑Rolle‑Verfahren. Diese Technik arbeitet laut Fraunhofer IWU mit Hohlprägewalzen, die gegenüber Presswerkzeugen deutlich geringere Prozesskräfte benötigen. Dadurch würden kleinere und kostengünstigere Maschinenkonzepte möglich. Bipolarplatten werden laut Fraunhofer IWU in der Produktion sowohl von Elektrolyseuren als auch von Brennstoffzellen benötigt. Sie leiten den elektrischen Strom weiter und übernehmen die Verteilung der Prozessgase.

Kontinuierlicher Montagefluss

Ein weiterer Bestandteil der Fertigung ist das Elektronenstrahlschweißen unter Vakuumbedingungen. Die Elektronen bewegen sich laut der Wissenschaftler mit bis zu zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit. Sie machen die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Fügestellen möglich − sprich: der Punkte, an denen zwei Bauteile fest miteinander verbunden werden. Da durch das Vakuum äußere Einflüsse wie Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit entfallen, entstehe eine gleichbleibende Qualität, die besonders für Wirkungsgrad und Betriebssicherheit der Systeme relevant ist. Geprüfte Schweißnähte sollen zudem dabei helfen, Produktionskosten zu senken.

Zusätzlich verfügt die Referenzfabrik über eine automatisierte Stacking‑Linie. Dort werden Einzelbauteile wie Bipolarplatten, poröse Transportschichten und katalysierte Membranen ohne parallele Prozessschritte montiert. Das Fraunhofer IWU erklärt, dass die Komponenten auf dem Band vorgefertigt in die Anlage gelangen und so ein kontinuierlicher Montagefluss entsteht.

|

| Die Stacking-Anlage der „Referenzfabrik.H2“: Hubeinheit für Brennstoffzellenstapel (orange), Werkstückträger mit Führungen (Mitte), Transfersystem, Greifer mit Fließsauger, Abstreifer und zwei Kameras zur Lagekorrektur Quelle: Fraunhofer IWU |

Übergeordnetes Ziel: „Auf 20 in 27“

Das IWU nennt als übergeordnetes Ziel das Vorhaben „Auf 20 in 27“. Damit beschreibt das Institut die Absicht, die Herstellkosten von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren bis 2027 auf 20 Prozent des Niveaus von 2024 zu senken. Die Einrichtung der Produktionsumgebung in der Referenzfabrik sieht das Institut als Grundlage, um diese Kostenpfade künftig transparent und technisch belastbar darzustellen.

Die Referenzfabrik ist Teil des Forschungsfabrik‑Standorts des IWU in Chemnitz, an dem mehrere Fraunhofer‑Institute und Industriepartner beteiligt sind. Laut Mitteilung soll dieser Verbund entlang der gesamten Wertschöpfungskette Lösungen zur Fertigung von Wasserstofftechnologien entwickeln.

In der neuen Fertigungsumgebung sehen die Wissenschaftler für Energieversorger und insbesondere Stadtwerke eine potenzielle Perspektive. Sobald Verfahren und Kostenstrukturen belastbar vorliegen, könnten Unternehmen besser einschätzen, welche Anwendungen sich wirtschaftlich in ihre Wasserstoffprojekte integrieren lassen. Das Fraunhofer IWU betont, dass nun die Phase beginnt, in der sich unter realen Produktionsbedingungen zeigen muss, wie gut sich technische Verbesserungen und Kostenziele erreichen lassen.

„Inbetriebnahmeprüfungen sind keine bloße Formalität“

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Floris Schulze, Zentraleuropa-Direktor bei KEMA Labs Consulting, berichtet über die Tests von Hochspannungskabelsystemen bevor diese ans Netz gehen.

Der Energiesektor befindet sich im Wandel: Neue Technologien, steigende Nachfrage und innovative Komponenten verändern Erzeugung, Verteilung und Verbrauch von Energie. Energieversorger stehen unter Zeitdruck und müssen Projekte effizient umsetzen, ohne Qualität oder Zuverlässigkeit zu gefährden. Gleichzeitig sind Zulieferer ausgelastet, was neue Partnerschaften und Lieferantenqualifizierungen erfordert. Hersteller erhöhen ihre Kapazitäten, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Die Qualität der eingesetzten Komponenten ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Ihre Zuverlässigkeit verhindert Ausfälle und Schäden. Die weltweite Ausweitung von Hochspannungsstromnetzen beschleunigt die Einführung neuer Übertragungs- und Verteilungskomponenten, darunter Hoch- und Höchstspannungskabel.

Um die Integrität von Kabelinstallationen sicherzustellen und die korrekte Montage von Zubehör zu gewährleisten, schreiben IEC-Normen Inbetriebnahmeprüfungen für neu installierte Kabelsysteme vor. Diese erfolgen mit mobilen, auf Lkw montierten Prüfanlagen, die die Kabel mit der erforderlichen Prüfspannung beaufschlagen. Außerdem werden Teilentladungsmessungen durchgeführt, um Isolationsfehler zu erkennen.

|

| Eine spezielle mobile Testanlage ist auf einem Lkw montiert Quelle KEMA |

Inbetriebnahmeprüfungen sind keine bloße Formalität: Statistiken zeigen, dass mindestens 20 Prozent der Installationen Mängel aufweisen, die zu Stromausfällen und hohen Kosten führen können. Ein Beispiel für sorgfältige Inbetriebnahme ist Tennets Projekt in Wijk aan Zee.

Gemeinsam mit Auftragnehmern errichtete Tennet eine moderne Transformatorstation, die die Landstation Hollandse Kust Noord und die 380-kV-Umspannstation Wijk aan Zee umfasst. Sie verbindet drei neue Windparks mit dem niederländischen Hochspannungsnetz. Zentrale Komponenten sind die Landstation, die grüne Energie von 220 kV auf 380 kV transformiert, und die Schaltstation, die den Strom ins nationale 380kV-Netz einspeist.

Vor der Inbetriebnahme führte KEMA Labs umfassende Freigabetests durch, um Korona-Entladungen zu erkennen – verursacht durch scharfkantige Teile, Verschmutzungen oder Montagefehler. Diese Entladungen können Geräusche und finanzielle Verluste verursachen.

Mit Spezialkameras untersuchte KEMA die gesamte, etwa 23 Fußballfelder große Anlage. Die Ergebnisse ermöglichten den Errichtern der Anlage, schnelle Korrekturen vorzunehmen. KEMA Labs testete zudem mehrere 12-Kabelsysteme mit Serienresonanz-Prüfanlagen. In einigen Fällen wurden mehrere Prüfanlagen kombiniert, um Länge und Kapazität der Kabel abzudecken. Die Prüfspannung betrug bis zu 374 kV – 1,7-fach über der Betriebsspannung –, um Fertigungs- oder Montagefehler zu erkennen.

Das Projekt erforderte enge Abstimmung zwischen KEMA Labs und Tennet, inklusive detaillierter Prüfpläne, Sicherheitsabsprachen und präziser Durchführung. Mehrere Kabelkreise sind bereits in Betrieb. Hochspannungsprüfungen an abgelegenen Orten bringen zusätzliche Herausforderungen. Teams müssen unabhängig arbeiten, Umweltbedingungen bewältigen und flexibel auf Systemverhalten reagieren.

Ein aktuelles Projekt in Island zeigt dies deutlich: Das 66-kV-Seekabelprojekt von Landsnet, welches die Versorgungssicherheit der Insel Heimaey verbessern soll. Die Inbetriebnahme erfolgte in einer technisch anspruchsvollen Umgebung. Kabelherstellung und EPC-Verantwortlichkeit lagen beim chinesischen Unternehmen Hengtong, einem KEMA-Kunden.

Enge Zeitpläne, ausgelastete Lieferanten, Fachkräftemangel und neue Partner verdeutlichen die Bedeutung robuster Inbetriebnahmeverfahren. Nur durch gründliche Tests lassen sich versteckte Mängel vor dem Einschalten erkennen – und damit Ausfälle, Versorgungsunterbrechungen, finanzielle Verluste und Schäden vermeiden.

|

| Die Serienresonanz-Prüfanlage Quelle: KEMA |

Zum Autor: Floris Schulze, Zentraleuropa-Direktor bei KEMA Labs Consulting, betreut globale Energieversorger mit über 25 Jahren Erfahrung im Energiesektor.

Netzdienlicher Solarpark entsteht in Sachsen

Quelle: Shutterstock

PHOTOVOLTAIK. In Sachsen beginnt der Bau für ein neues Solar- und Speicherprojekt. Sachsenenergie sieht am Standort besondere Chancen für Netz und Kommune.

Der Energieversorger Sachsenenergie hat in Zeithain im Landkreis Meißen den Baustart für eine Freiflächen-PV-Anlage angekündigt. Das kommunale Unternehmen mit Sitz in Dresden arbeitet dort an einem kombinierten Ansatz aus Solarpark und Batteriespeicher, der die Nutzung der bestehenden Netzinfrastruktur verbessern soll.

Nach der Inbetriebnahme des 20-MW-PV-Feldes mit 34.000 Solarmodulen im kommenden Jahr soll die Anlage bis zu 24 Millionen kWh grünen Strom jährlich erzeugen. Laut Sachsenenergie entspricht dies dem Bedarf von rund 8.800 Haushalten. Später soll der PV-Park durch einen Speicher ergänzt werden. Das mit der Errichtung des Solarparks beauftragte Generalunternehmen ist Goldbeck Solar. Währenddessen arbeitet Sachsenenergie an der finalen Planung des Batteriesystems, das nach der Fertigstellung auf eine Kapazität von 90.000 kWh kommen soll.

Speicherergänzung soll Netze entlasten

Der geplante Speicher soll die Erzeugung und die Einspeisung zeitlich voneinander trennen. Sachsenenergie erklärt, dass die Anlage Strom dann aufnehmen wird, wenn viel Solarerzeugung vorliegt und das Netz ausgelastet ist. Das Unternehmen plant, die gespeicherte Energie bedarfsgerecht abzugeben, um Lastspitzen zu reduzieren. Der Standort im Gewerbegebiet Zeithain biete nach Unternehmensangaben Vorteile, da er direkt an bestehende Infrastruktur wie das Umspannwerk und den Windpark Streumen angrenzt.

Sachsenenergie stellt heraus, dass der gewählte Standort den wirtschaftlichen Betrieb unterstützen soll. „Bei der Planung unserer Erneuerbaren-Energien-Anlagen denken wir Speicherlösungen von Anfang an mit“, betont Jens-Patric Hirtz, Leiter des Geschäftsfelds „NaturKraft“ bei Sachsenenergie. „So nutzen wir die bestehende und geplante Infrastruktur ideal aus und schaffen dadurch die Grundlage für wirtschaftlichere Projekte“. Der Speicher werde so ausgelegt sein, dass er den Solarpark optimal ergänzt. Das Unternehmen sieht den Ansatz als Beispiel für ein wirtschaftlich abgestimmtes und netzschonendes Ausbaukonzept.

Kommune profitiert von Abgabe

Die Gemeinde Zeithain erhält über die Kommunalabgabe Einnahmen aus dem Betrieb der Anlage. Sachsenenergie gibt an, dass sich die jährlichen Zahlungen je nach Ertrag auf 30.000 bis 40.000 Euro belaufen können. Das Geld könne nach Angaben des Unternehmens vor Ort in lokale Projekte fließen.

Verbund hat Vorarbeiten zur Reparatur von Kaprun begonnen

Quelle: Pixabay / Simon Berger

WASSERKRAFT. Das Reparaturkonzept für den neuen Pumpspeicher Limberg III wird Ende November erwartet. Erst dann lässt sich die Ausfallsdauer einschätzen, meldete der österreichische Stromkonzern.

Die Vorarbeiten zur Reparatur der defekten Anlagen der österreichischen Pumpspeicher-Kraftwerksgruppe Kaprun haben begonnen. Das berichtete der Eigentümer der Gruppe, der Stromkonzern Verbund, in einer Aussendung am 13. November. Innerhalb der kommenden beiden Wochen werden die Demontage sowie der Abtransport des Netzkuppeltransformators der Oberstufe von Kaprun (Limberg I) veranlasst. Laut dem Verbund unterliegt der Transformator nach der Modernisierung von Limberg I (Kapazität: 160 MW) in den Jahren 2020 bis 2024 noch der Gewährleistung.

Schadhaft sind, wie berichtet, auch die Generatoren der beiden Maschinensätze des erst im September in Betrieb gegangenen 480-MW-Pumpspeichers Limberg III. Die Maschine 2 wurde dem Verbund zufolge „unmittelbar nach deren Ausfall herausgehoben und zerlegt“. Das Reparaturkonzept werde dem Konzern bis Ende November zur Endabstimmung übermittelt. Erst, wenn die detaillierte Schadensanalyse vorliegt, kann dem Verbund zufolge „eine realistische Abschätzung der Dauer der Reparatur“ erfolgen. In den vergangenen Tagen war über einen möglichen Ausfall von Limberg III für etwa zwei Jahre spekuliert worden.

Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen der Schäden an Limberg I und III sind dem Verbund zufolge ebenfalls erst möglich, wenn die endgültigen Reparaturkonzepte vorliegen. Verbund-Generaldirektor Michael Strugl betonte in der Aussendung, die übrigen Kraftwerke der Pumpspeichergruppe Kaprun seien intakt „und produzieren weiter verlässlich Strom. Die Versorgungssicherheit in Österreich ist durch die Ausfälle nicht gefährdet“. Insgesamt hat die aus fünf Kraftwerken bestehende Gruppe Kaprun eine Turbinenleistung von 1.382 MW sowie eine Pumpleistung von 1.120 MW.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Siemens Energy: Jetzt sollen die Gewinne sprudeln

BILANZ. Nach Jahren der Krise hat der Energietechnikkonzern 2025 mehr verdient als je zuvor – und 2026 soll es rapide weiter nach oben gehen.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy sieht sich auf dem Weg in goldene Zeiten. Im neuen Geschäftsjahr, das im Oktober begonnen hat, soll der Gewinn auf 3 bis 4 Milliarden Euro steigen. Das wäre grob eine Verdoppelung des gerade eingefahrenen Rekordgewinns von 1,7 Milliarden Euro. Und auch nach dem kommenden Jahr soll es der kräftig nach oben geschraubten Prognose zufolge zügig weiter nach oben gehen. Dabei ist es noch nicht lange her, dass der Konzern dramatische Verluste schrieb und um seine Zukunft kämpfen musste.

Jetzt sieht es sehr viel besser aus: Die Windkraftsparte Siemens Gamesa, die Energy zeitweise tief in die roten Zahlen gerissen hatte, senkt ihre Verluste zusehends und soll im Geschäftsjahr 2026 spätestens im vierten Quartal schwarze Zahlen schreiben und der Rest der Geschäfte brummt. „Wir sehen überall auf der Welt, dass unser Portfolio in die Anforderung reinpasst, eine resiliente Energieinfrastruktur aufzubauen“, sagt Konzernchef Christian Bruch.

Die hohe Nachfrage, die sich in Rekorden bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand widerspiegelt, hilft Energy dabei an mehreren Stellen: Zum einen kann das Unternehmen für seine neuen Aufträge gute Preise durchsetzen - etwas, das ihm angesichts der lang laufenden Projekte gerade in den kommenden Jahren helfen wird. Noch wichtiger für die hohen Erwartungen an die Zukunft sei aber, dass das steigende Volumen es ermögliche, Fabriken besser auszulasten und die Effizienz zu steigern, sagt Konzernchef Bruch. Und er sei zuversichtlich, dass die hohe Auslastungssituation auch so bleibe.

Längere Lieferzeiten

Für die Käufer der Energy-Produkte bedeutet das längere Lieferzeiten - Bruch mahnte daher auch die Bundesregierung, sich mit der Ausschreibung der geplanten neuen Gaskraftwerke zu beeilen. Grundsätzlich werde man den inzwischen auf 138 Milliarden Euro angestiegenen Auftragsbestand aber abarbeiten können - schließlich bekomme man auch neue Fertigungskapazitäten. Der Umsatzanstieg von 15 Prozent auf 39,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sei aber ein Niveau, das bei einem Unternehmen, das physische Dinge baue, zu übertreffen sei.

Im vergangenen Jahr hat sich der Ausbau auch bei der Mitarbeiterzahl bemerkbar gemacht. Sie stieg weltweit von etwa 99.000 auf 103.000, in Deutschland von 26.000 auf 27.000. Und der Aufbau könnte weitergehen. Genau könne man das noch nicht abschätzen, sagte Bruch, aber wenn man investiere, „werden da auch neue Arbeitsplätze entstehen - auch in Deutschland“.

An der Börse kamen die Zahlen extrem gut an. Die Aktie von Siemens Energy lag am Vormittag des 14. November mehr als 10 Prozent im Plus und führte die Gewinnerliste im Dax damit mit weitem Vorsprung an.

Orcan Energy integriert Howden-Turbine in neues ORC-Modul

Quelle: Orcan Energy

WÄRME. Orcan Energy setzt künftig Turbinen von Howden ein. Das Unternehmen erweitert den Einsatzbereich seiner ORC-Systeme für industrielle Abwärme und geothermische Quellen.

Die Abwärme-ORC-Lösungen des Typs „efficiency PACK eP 1000“ von Orcan Energy werden künftig mit Turbinen von Howden ausgerüstet, teilte Orcan Energy mit. Orcan Energy erweitert mit der Kooperation zugleich sein Portfolio zur Nutzung industrieller Abwärme. Beide Unternehmen starten damit mehrere Großprojekte, darunter die Installation im Zementwerk Dotternhausen von Holcim und Eon (wir berichteten).

Das neue Abwärmemodul „eP 1000“ zielt auf hohe Abwärmemengen und erschließt laut Orcan Energy Temperaturen ab 200 Grad Celsius sowie geothermische Quellen ab 120 Grad Celsius. „Mit dem eP 1000 erschließen wir ein neues Leistungssegment für die industrielle Abwärmenutzung und Geothermie“, sagte Andreas Sichert, CEO von Orcan Energy. „Die Kooperation mit Howden ermöglicht uns, die Vorteile einer hochentwickelten Turbinentechnologie mit unserer modularen ORC-Plattform zu vereinen.“

Orcan Energy entwickelt und vertreibt modulare ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle), die Abwärme in grünen Strom umwandeln. Ungenutzte Abwärme, etwa aus industriellen Prozessen, wird so nutzbar gemacht. Durch die Zusammenarbeit kann Orcan Energy nach eigener Aussage nun „auf hochentwickelte Ventilatoren zurückgreifen, die die Wärmeübertragung und Kühlprozesse optimieren und so eine höhere Energieeffizienz sicherstellen“. Diese Kombination ermögliche es, Abwärme effizient in saubere Energie umzuwandeln und CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren.

Howden-Turbine steigert Wirkungsgrad und Flexibilität

Kern des „efficiency PACK eP 1000“ ist nach Auskunft beider Firmen die Hochleistungsturbine von Howden, die anstelle des in den kleineren Produktreihen verwendeten Schraubenexpanders zum Einsatz kommt. Durch sie erzielt das neue ORC-Modul laut Orcan Energy höhere Wirkungsgrade bis über 20 Prozent, arbeitet auch bei Teillast effizient und reagiert flexibel und dynamisch auf schwankende Abwärmemengen und -temperaturen. Zudem ist die Turbine laut Howden wartungsarm und die Dichtung hermetisch dicht. Dadurch entweicht kein Arbeitsmedium, das Nachfüllen seitens des Betreibers entfällt damit.

Orcan Energy sieht in dem neuen Produkt einen wichtigen Schritt, um größere Leistungsbereiche abzudecken und Abwärmenutzung für energieintensive Branchen auszubauen. Auch Howden bewertet die Kooperation als strategischen Beitrag zu neuen Anwendungen im ORC-Markt. Das Unternehmen verweist auf die Kombination aus robuster Turbinentechnik und modularem Plattformdesign von Orcan.

Die Howden Turbo GmbH, ansässig in Frankenthal, wurde im Jahr 1899 als Kühnle, Kopp & Kausch (KKK) gegründet. Im Oktober 2017 erwarb der schottische Maschinenbauer Howden das Unternehmen, das zuvor von 2006 bis 2017 zu Siemens gehörte. Howden Turbo ist ein Anbieter von Turbokompressoren, Abwasserkompressoren, Turboventilatoren und Dampfturbinen, die in der regenerativen Stromerzeugung, der chemischen Industrie, in der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie in Kraft- und Bergwerken Anwendung finden.

Kooperationen und Ausbau der Produktion

Für Orcan Energy mit Sitz in München ist es eine weitere Kooperation, die der Abwärmespezialist in diesem Jahr geschlossen hat. Im März teilte Orcan Energy mit, künftig mit dem Ventilatoren- und Motorenhersteller „ebm-papst“ zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen mit Sitz in Mulfingen (Baden-Württemberg) liefert Kühltechnik-Komponenten. Durch die Zusammenarbeit können die Münchner nach eigener Aussage nun „auf hochentwickelte Ventilatoren zurückgreifen, die die Wärmeübertragung und Kühlprozesse optimieren und so eine höhere Energieeffizienz sicherstellen“. Diese Kombination ermögliche es, Abwärme effizient in saubere Energie umzuwandeln und CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren.

Der Abwärmespezialist hatte Anfang des Jahres 2024 auch seinen Produktionsstandort in Kiel erweitert (wir berichteten). Das 2008 als eine Ausgründung der Technischen Universität München entstandene Unternehmen hat eigenen Angaben nach bislang 650 Module mit mehr als 7 Millionen Betriebsstunden international vermarktet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 80 Mitarbeitende. Durch die Expansion soll perspektivisch eine dreistellige Anzahl an Arbeitsplätzen entstehen.

Verdacht der Korruption in Emden

Quelle: OpenAI

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht diese Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

In der Stadt Emden in Niedersachsen wird derzeit gegen Beschäftigte der Verwaltung und der Stadtwerke im größeren Umfang ermittelt. Laut einem Bericht des Norddeutscher Rundfunks (NDR) steht im Raum, dass Mitarbeitende der Stadt und von städtischen Gesellschaften mutmaßlich „Vorteilsnahme“ begangen haben sollen.

Wie der NDR weiter meldet, gehe es konkret „um kostenloses Tanken, Reparaturarbeiten und Ersatzteile für Gartenarbeiten.“ Darüber, wie viel Geld dabei im Spiel war, wollten laut NDR weder Stadt noch Staatsanwaltschaft Auskunft geben.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Osnabrück aufgenommen und betreffen zunächst vier Mitarbeitende der Stadt Emden. Ein Teil der Beschuldigten ist nach Angaben der Stadtverwaltung bereits freigestellt worden. Ein Beschuldigter habe die Tat eingeräumt, woraufhin das Arbeitsverhältnis beendet worden sein soll.

Wie weitere Medien berichten, betrifft der Verdacht inzwischen auch die Stadtwerke Emden GmbH, die eigene Versorgungsgesellschaft der Stadt. Dort wurden sechs Mitarbeitende freigestellt oder in Sonderurlaub geschickt, so ein Unternehmens-Sprecher im Ostfriesischen Kurier. Die Stadtwerke erklärten, es gebe gegenwärtig keine weiteren Angaben zur Sache.

Schnitt an der Spitze der Gmünder Stadtwerke

Interimsgeschäftsführer in Schwäbisch Gmünd: Celestino Piazza. Quelle: Stadtwerke Schwäbisch Gmünd

PERSONALIE. Chaos bei Abrechnungen, finanzielle Schieflage: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd hat den bisherigen Geschäftsführer abberufen und ein Krisenteam eingesetzt.

Die Stadtverwaltung spricht von einem „Neustart bei den Gmünder Stadtwerken“. Nach andauernden Problemen mit Kundenabrechnung und einem Finanzloch, das auf 30 Millionen Euro angewachsen ist, hat der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens personelle Konsequenzen gezogen. „Der bisherige Geschäftsführer Peter Ernst wurde freigestellt und abberufen“, teilt die Kommune mit. Ein „Feuerwehrteam“ kümmere sich jetzt um die Klärung der Situation. Interimsweise übernimmt der Chef der Vereinigten Gmünder Wohnungsbaugesellschaft, Celestino Piazza, die Geschäftsführung der Stadtwerke.

Piazza soll gemeinsam mit Fachleuten aus dem Haus und externer Expertise den Versorger wieder aufs Gleis setzen, wie es heißt. Parallel werde die Geschäftsführerstelle bei den Stadtwerken neu ausgeschrieben. „Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit“ gegenüber der Belegschaft und nach außen hin müsse wiederhergestellt werden, kommentierte der Gmünder Oberbürgermeister, Richard Arnold (CDU), den personellen Schnitt.

Probleme bei der Umstellung der IT

In den vergangenen Monaten machten viele Kunden ihrem Unmut über das Unternehmen Luft. Die Stadt geht nach eigener Aussage derzeit davon aus, dass noch rund 8.000 Abrechnungen für das Jahr 2024 nicht gestellt wurden. Außerdem gebe es zahlreiche „Klärfälle“. Hinzu kämen fehlende Abrechnungen im Netzentgelt-Bereich mit größeren gewerblichen Unternehmen.

Als Grund für die offenen Abrechnungen sieht der Aufsichtsrat „vor allem große Reibungspunkte und Schwierigkeiten bei der Umstellung vom bisherigen Datensystem auf den neuen Anbieter“.

Die Probleme bei Abrechnungen und „weitere noch nicht geklärten Faktoren“ haben die Stadt in finanzielle Schieflage gebracht. Das Finanzloch sorgte im „Cashpool“ der Kommune für eine Inanspruchnahme in Höhe von 30 Millionen Euro, schreibt die Stadtverwaltung. Das Krisenteam unter Führung von Piazza soll umgehend dafür sorgen, dass belastbare Zahlen auf dem Tisch liegen.

Alle 170 Arbeitsplätze gesichert

Dank der Cashpool-Absicherung und mit Blick auf die ersten Zahlen seien zumindest alle 170 Arbeitsplätze bei den Stadtwerken gesichert, sagte dieser Tage Aufsichtsratsvorsitzender Richard Arnold auf einer Betriebsversammlung. Das oberste Ziel des Teams bestehe nun darin, die Handlungsfähigkeit und Liquidität wiederherzustellen, so Arnold. Interimsgeschäftsführer Piazza nennt als zweites Ziel die Wiedergewinnung des bei Kunden verloren gegangenen Vertrauens.

Peter Ernst (61) war im März 2019 zum Geschäftsführer der Gmünder Stadtwerke berufen worden. Co-Geschäftsführer Jochen Schmidt (57) war nach einem Jahr Tätigkeit im November 2024 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschafteten die Stadtwerke Umsatzerlöse in Höhe von 119 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern betrug 4,4 Millionen Euro.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

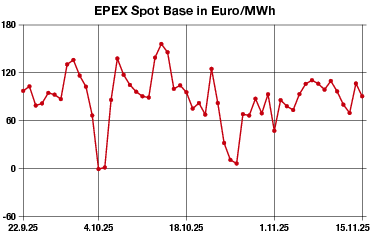

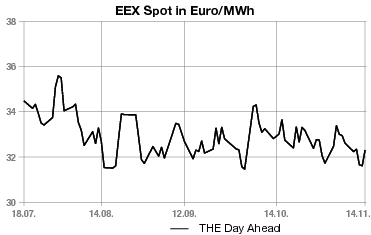

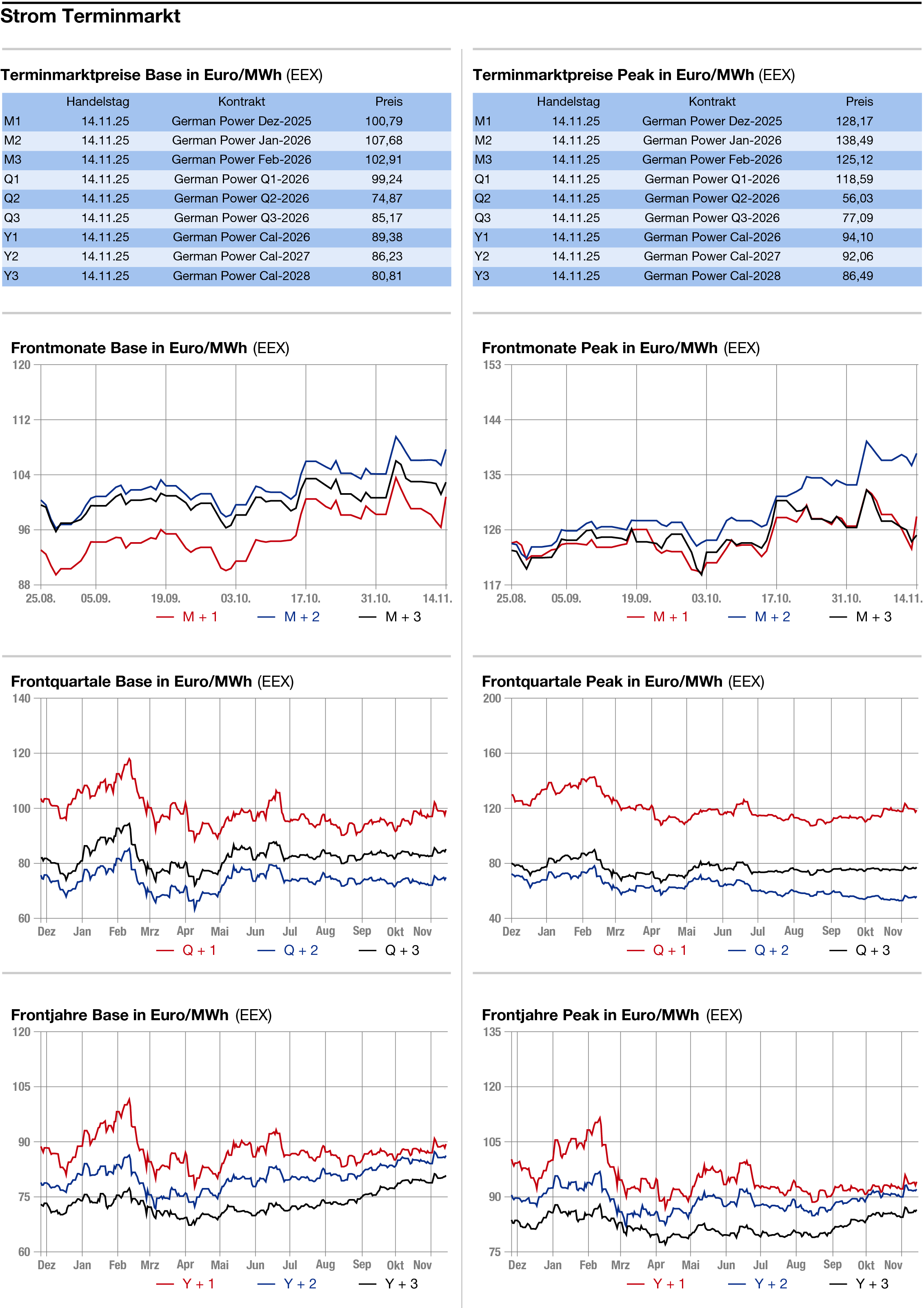

STROM

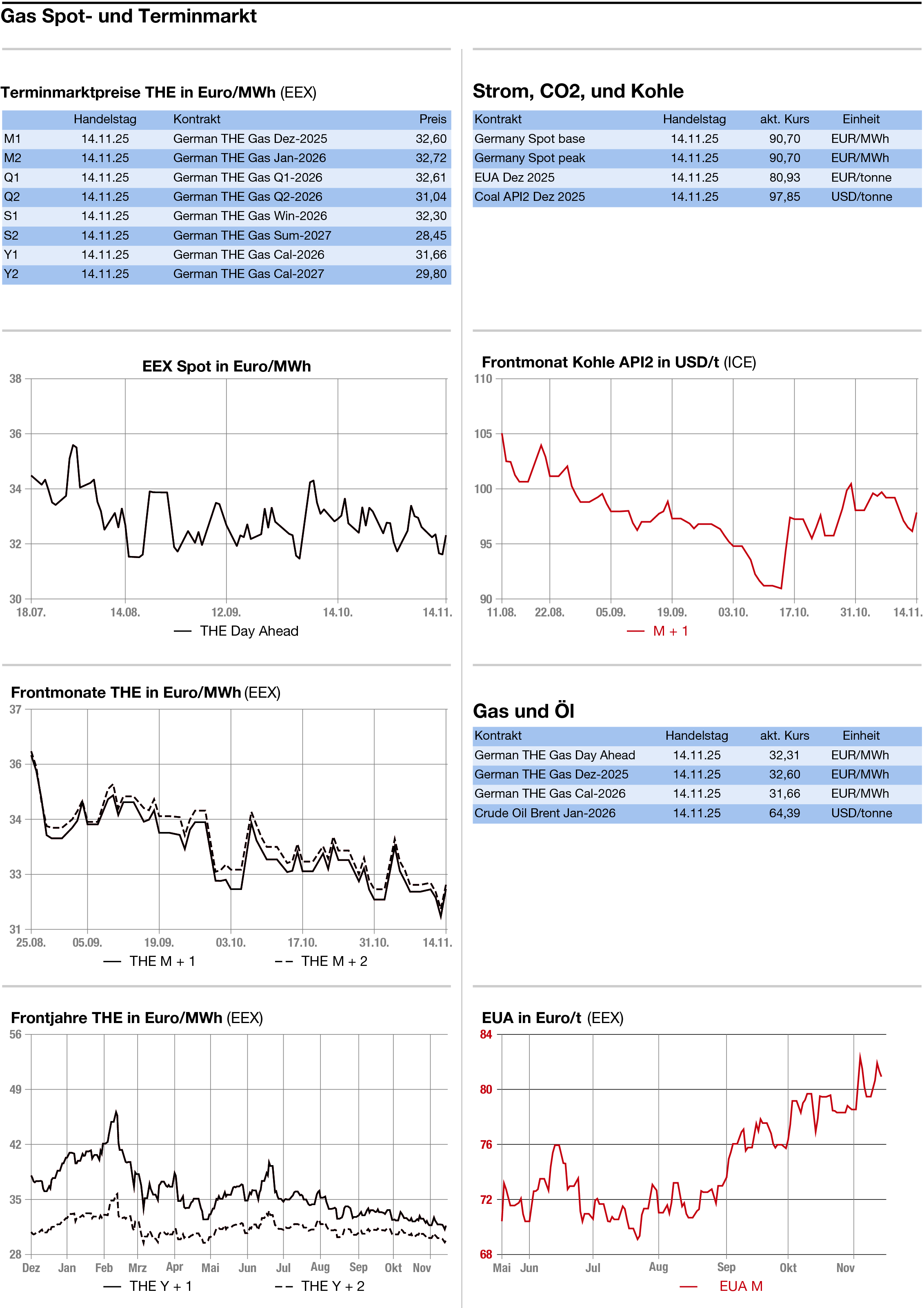

GAS

THE-Frontmonat bleibt in der Nähe des Jahrestiefs

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend fester haben sich die Energiemärkte am Freitag präsentiert. Strom und Gas legten zu. CO2 gab dagegen weiter nach. Zurückzuführen sind die Preisbewegungen nach Abgaben in den vergangenen Tagen zum Teil auf technische Faktoren einer übergeordneten Seitwärtsbewegung.

Strom: Überwiegen fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag präsentiert. Der Montag kostete im Base allerdings nur 99 Euro/MWh. Am Donnerstag hatte der Freitag selbst im außerbörslichen Handel 107,00 Euro/MWh in der Grundlast gekostet. Dem Preisrückgang vom Freitag auf Montag entspricht eine höhere Erneuerbareneinspeisung von 22,1 Gigawatt für den ersten Arbeitstag der neuen Woche. Für den Freitag hatten die Meteorologen von Eurowind nur 15,9 Gigawatt prognostiziert.

An den Folgetagen dürften die Einspeisungen von Wind und Solar ähnlich ausfallen wie am Montag, dabei soll es jedoch kühler werden. Die knapp unterdurchschnittliche Windeinspeisung dürfte zwar bereits in der zweiten Hälfte der neuen Woche von mehr Wind abgelöst werden. Die kühle Witterung bleibt laut Auskunft der Wetterdienste jedoch noch drei bis vier Tage länger bestehen, ehe sie von durchschnittlichen November-Temperaturen ersetzt wird.

„Ich glaube nicht, dass wird durch die kühleren Temperaturen in der neuen Woche deutlich höhere Preise am Strommarkt sehen werden“, so ein Marktteilnehmer. Wahrscheinlicher sei eine Aufwärtsbewegung auf der Kurve gegen das Jahresende hin, wenn der Handel schon ausgedünnt sei und winterliche Januarprognosen hereinkämen.

Am langen Ende legte das Stromfrontjahr um 0,43 Euro auf 88,86 Euro/MWh zu.

CO2: Etwas leichter haben die CO2-Preise am Freitag notiert. Der Dec 25 gab bis 13.05 Uhr 0,28 Euro auf 81,06 Euro je Tonne nach. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,75 Euro, das Tief bei 80,83 Euro je Zertifikat. Laut Energy Aspects ist der Dec 25 mit rund 81 Euro fair bewertet. Offenbar zögerten Marktteilnehmer deutlich höhere Preise für CO2 zu akzeptieren, so Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital.

Händler verweisen dabei auf eine technische Korrektur. Gas sei an der Unterstützung an der Unterseite seiner bisherigen Handelsspanne abgeprallt, hieß es. Übergeordnet sei der Gasmarkt jedoch weiterhin schwach. Als Ursache wurde auf eine geringe Gasnachfrage in Asien und Europa hingewiesen. Dazu passt, dass die US-Energiebehörde in dieser Woche ihre Prognose für die LNG-Exporte der USA für das vierte Quartal um 3 Prozent nach oben korrigiert hat, da die Verflüssigungskapazitäten schneller in Betrieb genommen wurden als erwartet.

Die Entnahmen aus den europäischen Speichern seien daher ungewöhnlich gering. Hinzu kommt die derzeit sehr gute Versorgung aus Norwegen. Diese beläuft sich für den Berichtstag laut dem Netzbetreiber Gassco auf 339,6 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: