18. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Umfrage: Mehr Klimaschutz? Nicht nötig!

REGENERATIVE: Bund bezuschusst Erneuerbare mit 15 Milliarden Euro

BAYERN: Mehr Förderung für Wasserstoff im Tank

WINDKRAFT ONSHORE: Kärnten: Noch 50 Windräder und dann ist Schluss

HANDEL & MARKT

BIOGAS: Mehr Reststoffe und Wärmenutzung stärken Biogas-Branche

H2-PREISINDEX: Grüner Wasserstoff kostet deutlich mehr

WÄRME: Pelletpreis zieht im November deutlicher an als sonst

TECHNIK

IT: Künftiges KI-Rechenzentrum braucht 200 MW

IT: IT-Plattform zwischen ÜNB und FNB ist scharf

WASSERSTOFF: BASF und Exxon Mobil partnern bei Methanpyrolyse

UNTERNEHMEN

LNG: Einigung über das schwimmende LNG-Terminal Stade

WÄRMEVERSORGUNG: Geothermie stärkt Hörstels Wärmeplanung

STADTWERKE: Auch Bochum reicht Entlastungen bei Strom und Gas durch

PERSONALIE: Stawag Aachen: Erstmals eine Frau mit an der Spitze

PERSONALIE: Solarwatt erweitert Geschäftsführung

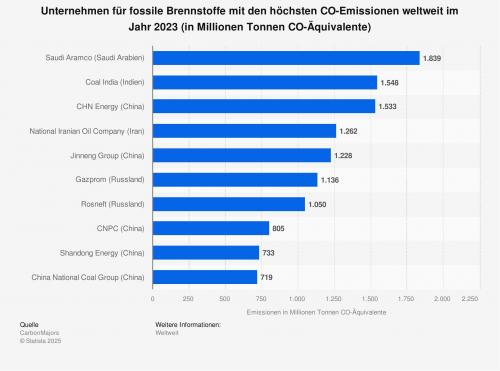

STATISTIK DES TAGES: Öl- und Kohle-Unternehmen mit den höchsten CO2-Emissionen weltweit

TOP-THEMA

Länder zeigen der Netzagentur bei NEST kalte Schulter

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

REGULIERUNG.

Bundesnetzagentur und Landesregulierungsbehörden liegen bei den neuen Grundregeln zur Netzregulierung überquer. Nach der jüngsten Ausschusssitzung wartet man in Bonn nun auf Post.

Die Bundesnetzagentur ist Kritik und Verbesserungsvorschläge aus der Energiewirtschaft gewohnt. Dass sie mit Entwürfen für neue Regularien bei den eigenen Kollegen in den Bundesländern abblitzt, gehört nicht zur Routine. So geschehen am 13. November, als die finalen Entwürfe der Bonner Behörde zu „Regulierungsrahmen und Methode der Anreizregulierung“ (RAMEN) für Strom und Gas sowie zur Strom- und Gasnetzentgeltfestlegung (StromNEF, GasNEF) im Länderausschuss der Netzagentur zur Sprache kamen. Die Entwürfe reichen zurück auf das Eckpunktepapier „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“ − kurz NEST.

Wie der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) erfahren hat, verweigerte das Gremium „sein Benehmen zu den Entwürfen“. Woran sich die Kollegen der Landesregulierung konkret gestoßen haben, bleibt Verschlusssache. „Die Ergebnisse aus den Sitzungen des Länderausschusses sind vertraulich“, teilt eine Sprecherin der Bundesnetzagentur auf Anfrage der Redaktion mit.

Erneute Prüfung?

Die Frage, ob man die im Länderausschuss kritisierten Punkte erneut prüfe und gegebenenfalls der Kritik Rechnung tragen werde, lässt die Behörde offen. Zumindest der letzte Federstrich ist noch nicht getan: „Wir warten aktuell auf die schriftlichen Ausführungen der Landesregulierungsbehörden“, so die Sprecherin.

Auch auf Landesebene hält man sich bedeckt. „Die Ergebnisse aus den Sitzungen des Länderausschusses sind vertraulich. Wir können daher dazu leider keine Auskünfte erteilen“, unterstreicht eine Sprecherin des zuständigen Umweltministeriums in Baden-Württemberg.

Klartext kommt vom VKU. „Wir werten das Ausbleiben eines gemeinsamen Benehmens im Länderausschuss beim NEST-Verfahren der Bundesnetzagentur als Bestätigung unserer Kritik“, wird Ingbert Liebing in einer Mitteilung zitiert. Der VKU-Hauptgeschäftsführer spricht von einem politischen Warnschuss an die Bundesnetzagentur. „Obwohl keine formale Zustimmung im Länderausschuss erforderlich ist, hat dies Signalwirkung: Die Entwürfe der Bundesnetzagentur treffen auf breite Kritik“.

Verband hofft auf „ausstehende Entscheidungen“

Nach Einschätzung des Verbands drohen die neuen Regeln, Netzbetreibern wichtige Finanzierungsspielräume für den dringend erforderlichen Netzausbau zu entziehen, zusätzliche Bürokratie und regulatorische Unsicherheiten zu schaffen. „Die Bundesnetzagentur sollte dies ernst nehmen und bei den noch ausstehenden Entscheidungen, insbesondere zur Eigenkapitalverzinsung, die notwendige Stärkung der Investitionskraft von Netzbetreibern vornehmen“, so Liebing.

Der VKU erkennt im Vergleich zum Konsultationsentwurf Verbesserungen. Insgesamt sei die Bundesnetzagentur „aber weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben“. Kritik übt der Stadtwerke-Verband etwa daran, dass der Bonner Regulierer Ausbildungskosten und Betriebs-Kitas künftig nicht mehr als sogenannte dauerhafte und nicht beeinflussbare Kosten anerkennen will. „Manche Ausgaben, wie etwa Lohnzusatzleistungen oder Betriebskindertagesstätten, erfüllen wichtige gesellschaftliche Funktionen und sollten deshalb nicht dem reinen Effizienzdruck unterliegen“, so der Verbandschef.

Die Pikanterie des Vorgangs

Der Vorgang, dass weisungsgebundene (Landes-)Ministerien Festlegungsverfahren des unabhängigen nationalen Regulierers bremsen und Lobbygruppen womöglich über diesen Umweg mehr herausholen können als direkt mit der Netzagentur, das ist europarechtlich pikant. Einen großen Teil der NEST-Reform gibt es überhaupt nur, weil Deutschland ein vier Jahre altes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) umsetzen muss, die Netzagentur mit mehr Unabhängigkeit vom Bundeswirtschaftsministerium zu organisieren. So wird etwa die Netzentgelt-Systematik in Verordnungen (StromNEV, GasNEV) festgelegt. Eine ministerielle Verordnung darf aber nicht die Entscheidungshoheit des Regulierers einengen.

Quelle: Fotolia / frenta

Umfrage: Mehr Klimaschutz? Nicht nötig!

KLIMASCHUTZ. 40 Prozent der Befragten in Deutschland sehen keine Notwendigkeit, noch mehr CO2-Emissionen einzusparen. Schon gar nicht in den eigenen vier Wänden.

Der Anteil in der Bevölkerung, der der Ansicht ist, dass für den Klimaschutz schon genug getan worden ist, ist gestiegen. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG) sehen 40 Prozent der Befragten sektorübergreifend keinen Handlungsbedarf. Ob Verkehr, Industrie, Gebäude, Energie- oder Landwirtschaft, danach gefragt, in welchen Bereichen bisher zu wenig CO2-Emissionen eingespart worden seien, um die Klimaschutzziele zu erreichen, lautet deren Antwort: in keinem.

Zum Vergleich: Vor fünf Jahren, als die Umfrage zum ersten Mal stattfand, waren nur 16,8 Prozent der Meinung, dass der CO2-Ausstoß bereits ausreichend verringert sei. Im Energiekrisenjahr 2023 war der Wert auf 38,1 Prozent geklettert. Vergangenes Jahr betrug er 36,3 Prozent.

Stark gewandelt hat sich die Sichtweise auf die Industrie. Waren es im Jahr 2021 53,1 Prozent, die sagten, es seien bisher zu wenig CO2-Emissionen in diesem Sektor eingespart worden, liegt deren Anteil jetzt bei nur noch 27,1 Prozent.

Die Industrie rangiert in der öffentlichen Wahrnehmung auf Platz 2 hinter dem Verkehrssektor: Lediglich noch 28,5 Prozent der Befragten meinen, dass das Land bei der Verkehrswende nicht auf Kurs ist.

„im Gebäudesektor viel Porzellan zerschlagen“

Und nur etwa halb so groß ist der Anteil derer, die Nachholbedarf im Gebäudesektor sehen. 15,4 Prozent sagen, es gebe noch Einsparpotenziale. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren und 1,7 Prozentpunkte weniger als 2024.

„Diese Entwicklung ist alarmierend. Was die Zukunftsfähigkeit des Gebäudebestands betrifft, wurde in den vergangenen Jahren leider sehr viel Porzellan zerschlagen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Jan Peter Hinrichs. Gerade im Gebäudesektor klaffe das Bewusstsein der Bevölkerung mit dem tatsächlichen Nachholbedarf weit auseinander.

30 Prozent aller Gebäude befinden sich nach Angaben des Verbands nach wie vor in den schlechtesten Energieeffizienzklassen. Sie seien für 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich.

Den Handlungsbedarf verdeutlicht die Organisation auch an der jährlichen Sanierungsrate. Die Quote für energetische Sanierungen im deutschen Gebäudebestand lag demnach im Jahr 2024 bei 0,69 Prozent, 2022 aber noch bei 0,88 Prozent. 2023 waren es 0,70 Prozent. Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) kam stattdessen in Modellrechnungen im Jahr 2021 zu dem Ergebnis, dass jährlich 1,7 bis 1,9 Prozent der Wohngebäude energetisch saniert werden müssten, damit der Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral wird.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos ermittelte in einer Studie für die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff), dass eine „moderate Steigerung der energetischen Sanierungsrate“ einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von bis zu 3,4 Prozent ermöglichen würde. Die Studienautoren gingen von einer schrittweisen Erhöhung der jährlichen Sanierungsrate auf 1,7 bis 1,9 Prozent aus.

Die Umfrage des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey Anfang November durchgeführt. Befragt wurden nach Angaben des Instituts 5.000 Personen.

Bund bezuschusst Erneuerbare mit 15 Milliarden Euro

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

REGENERATIVE. Der Bund hat im Oktober 1,37 Milliarden Euro auf das EEG-Konto zur Förderung des Ökostroms überwiesen. Die Einnahmen am Markt kehrten auf Normalniveau zurück.

Der Bund hat auf das EEG-Konto in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 14,99 Milliarden Euro gezahlt, um die Auszahlung von Fördersätzen für eingespeisten Ökostrom mit den geringeren Markteinnahmen aus gefördertem grünem Strom auszugleichen. Das geht aus dem jüngsten Kontoabschluss des EEG-Kontos hervor, das die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) treuhänderisch führen.

Die Zahlungstranche im Oktober belief sich demnach auf 1,35 Milliarden Euro. Nur im Februar bis April waren die Tranchen niedriger, im Februar summierten sie sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, und im März musste keine Tranche ausbezahlt werden. Das Guthaben auf dem EEG-Konto sank im Laufe des Oktobers dennoch leicht von gut 2,2 Milliarden Euro auf unter 2,1 Milliarden Euro, weil die Einnahmen aus gefördertem Ökostrom ungleich niedriger waren als die Ausgaben.

Zunächst einmal erholten sich die treuhänderischen Einnahmen der ÜNB aus der Pflichtvermarktung des geförderten Ökostroms aus Anlagen bis 100 kW gegenüber dem katastrophalen Monat September 2025: Sie stiegen demgegenüber von 93 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro. Im September hatten die ÜNB in den Spotmarkt-Auktionen erstmals seit Dezember 2023 nur noch einen zweistelligen Millionenbetrag eingenommen.

Erholung des PV-Marktwertes

Die Erholung dürfte an der jahreszeitlich bedingten nachlassenden Photovoltaik-Stromeinspeisung liegen. Weniger Einspeisung bedeutet weniger Einspeisevergütung für die meisten der 5,6 Millionen aktiven PV-Anlagen. Dies schont das EEG-Konto besonders, weil hier der Kostenrucksack von alten, hohen Fördersätzen bis zu 50 Cent/kWh am höchsten ist.

Außerdem kannibalisieren weniger PV-Anlagen nicht gegenseitig die Stundenpreise ihrer Einspeisungszeiten an der Börse Epex Spot. Dies ist an der weiteren Erholung des PV-Marktwerts gegenüber September von 4,3 Cent/kWh auf praktisch 7 Cent/kWh abzulesen. Je geringer die Differenz zu den auszuzahlenden Fördersätzen ausfällt, desto weniger muss der Bund zuschießen.

Folgerichtig sanken die Auszahlungen der EEG-Förderung gegenüber September von 2 Milliarden Euro auf 1,69 Milliarden Euro. Stellt man allein diese Position ausschließlich den Markteinnahmen gegenüber, ergibt sich ein vereinfachender Kostendeckungsgrad von knapp 12 Prozent.

Die Zeitreihen der Monatsmarktwerte von Ökostrom von Januar 2011 bis Oktober 2025 stehen auf der Transparenzseite der ÜNB zur Verfügung. Die EEG-Kontoabrechnungen im selben Zeitraum sind auf einer anderen Unterseite veröffentlicht.

Mehr Förderung für Wasserstoff im Tank

Gemeinsam für mehr Wasserstoff im Verkehr (von links): Markus Söder, Joachim Post (BMW), Patrick Schnieder und Hubert Aiwanger. Quelle: StMWi

BAYERN. Neuer Schub für die Wasserstoffmobilität in Bayern: 273 Millionen Euro für BMW und ein 35‑Millionen‑Programm für H2‑Lkw sollen den Ausbau beschleunigen.

Das südöstliche Bundesland und der Bund verstärken ihre Unterstützung für wasserstoffbasierte Fahrzeugtechnik. Wie das bayerische Wirtschaftsministerium am 14. November bekannt gab, investieren beide Seiten gemeinsam 273 Millionen Euro in das Projekt „HyPowerDrive“ des Münchner Autobauers BMW.

Die Förderung soll die Entwicklung eines neuen Antriebssystems für wasserstoffbetriebene Pkw ermöglichen, das BMW 2028 in Serie bringen will. Der Autohersteller plant, die Technologie in die Architektur eines batterieelektrischen Fahrzeugs einzubetten und so gemeinsame Produktionsstrukturen zu nutzen. BMW sieht darin einen Weg, Kosten zu reduzieren und Wasserstoff als Ergänzung zur batterieelektrischen Mobilität zu etablieren.

Die staatliche Unterstützung verteilt sich nach Angaben des Landesministeriums auf 191 Millionen Euro aus Berlin und 82 Millionen Euro aus Bayern. Landesminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte in Berlin, dass die Technik nun auf die Straße gehöre, um den Einstieg in wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zu beschleunigen.

35 Millionen für Wasserstoff im Lkw-Sektor

Nach der Übergabe der Förderurkunde kündigte das Münchner Ministerium ein weiteres Programm für Nutzfahrzeuge an. Bayern plant ein 35-Millionen-Euro-Programm, das den Kauf wasserstoffbetriebener Lkw unterstützen soll. Dieses richtet sich an alle Fahrzeugklassen, von leichten Transportern bis zu schweren Lastwagen. Die Förderung umfasst sowohl Brennstoffzellen-Fahrzeuge als auch H2-Verbrenner und soll bis zu 80 Prozent der Investitionsmehrkosten abdecken.

Laut Aiwanger setzt Bayern damit ein Signal für mehr Technologieoffenheit. Wasserstoff könne je nach Einsatzszenario eine sinnvolle Antriebsform sein. Mit dem neuen Lkw-Programm will der Freistaat zudem eine höhere Auslastung der entstehenden Wasserstoff-Tankstellen sicherstellen. Diese Infrastruktur entsteht derzeit parallel zu Projekten im Bereich Elektrolyse und Tankstellen-Netz, wie das Ministerium berichtete.

Beide Ankündigungen des Wirtschaftsministeriums verdeutlichen die Strategie des Freistaats, Wasserstoff als Teil der künftigen Mobilität zu etablieren. Die Kombination aus industriellen Entwicklungsprojekten und gezielter Fahrzeugförderung soll den Markt anregen und die Zahl potenzieller Betreiber erhöhen. Aiwanger verwies darauf, dass Deutschland im internationalen Vergleich Boden gutmachen müsse, um sich nicht abhängig von asiatischen Herstellern zu machen.

Kärnten: Noch 50 Windräder und dann ist Schluss

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

WINDKRAFT ONSHORE. Auf nur 7,3 Quadratkilometern soll der Bau von Windkraftanlagen im österreichischen Bundesland Kärnten möglich sein. Ein geplantes indikatives Ausbauziel würde damit verfehlt.

Vier Eignungszonen für den Ausbau der Windkraft mit einer Gesamtfläche von rund 7,3 Quadratkilometern will das südösterreichische Bundesland Kärnten ausweisen. Das berichtete der Landespressedienst in einer Aussendung am 14. November. In den Zonen können etwa 50 Windkraftanlagen errichtet werden, konstatierte der Vize-Ministerpräsident (Landeshauptmann-Stellvertreter) Kärntens, Martin Gruber von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), mit.

Die Flächenausweisung entspricht nur 0,07 Prozent der kärnterischen Landesfläche. Zum Vergleich: Im Mittel müssen die deutschen Länder bis 2023 nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz 2,1 Prozent ihrer Fläche für die Windkraft reservieren.

Gruber zufolge akkordierte die ÖVP diese Höchstzahl an neuen Windrädern mit den anderen im Landesparlament vertretenen Parteien, der mit der ÖPV koalierenden Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) als stärkster Fraktion, der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) sowie dem sogenannten „Team Kärnten“ um den ehemaligen SPÖ-Politiker Gerhard Köfer. „Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es solche Windräder nur in diesen Zonen und nirgends sonst in Kärnten geben kann“, betonte Gruber. Außerhalb der Zonen werde die Errichtung von Windkraftanlagen nicht möglich sein.

Der Entwurf für die Eignungszonen liegt seit dem 14. November für vier Wochen zur Begutachtung auf. Geplant ist, ihn als Anlage zum Kärntner Raumordnungsgesetz zu beschließen. Dies soll in der Landesregierung noch im Dezember erfolgen, der Beschluss im Landtag ist für Februar 2026 vorgesehen.

Bis dahin ist der Bau neuer Windkraftanlagen in Kärnten verboten. Sämtliche Zonen liegen im Bezirk Wolfsberg im Nordosten Kärntens. Der Aussendung zufolge sind dort „Windkraftanlagen entweder bereits errichtet worden oder befinden sich in Genehmigung“. Nach Angaben des Landes bestehen in Kärnten 14 Windräder, weitere 32 sind im Prozess der Genehmigung. Die installierte Gesamtleistung beziffert die Interessengemeinschaft Windkraft mit knapp 30 MW.

Umstrittene Volksbefragung

Wie berichtet, hatte in Kärnten am 12. Januar eine verfassungsrechtlich umstrittene, nicht bindende Volksbefragung über den weiteren Ausbau der Windkraft in Kärnten stattgefunden. Bei einer Beteiligung von 34,9 Prozent der Wahlberechtigten hatten sich 51,5 Prozent der Teilnehmer gegen den Ausbau ausgesprochen. Vor allem die FPÖ machte gegen die Windkraft mobil.

Die im Landtag vertretenen Parteien sicherten zu, im Sinne des Ergebnisses der Befragung zu handeln. Weil ein völliges Verbot der Errichtung weiterer Windkraftanlagen in Kärnten aber dem Bundesrecht widersprochen hätte, einigten sich die Kärntner Landespolitiker auf eine möglichst eng gefasste Zonierung.

Vor der Volksbefragung hatte die Kärntner Landesregierung im November 2024 eine Untersuchung hinsichtlich möglicher Eignungszonen für die Windkraft veröffentlicht. Damals war von sieben Zonen mit 24,8 Quadratkilometern Gesamtfläche die Rede gewesen. Mit dem nunmehrigen Entwurf der Eignungszonen erfolgt eine Reduktion auf etwa ein Drittel dieses Werts.

Ziel nicht erreichbar

Daraus ergibt sich folgendes Problem: Der Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG) enthält indikative Ziele für den Ausbau der Windkraft in den neun österreichischen Bundesländern. Diesen zufolge soll etwa Niederösterreich seine Stromerzeugung mittels Windrädern bis 2030 um 2,8 Milliarden kWh pro Jahr steigern. Im Burgenland ist eine Erhöhung um 1,97 Milliarden kWh vorgesehen, in der Steiermark eine Zunahme um 700 Millionen kWh. Für Kärnten weist der Entwurf eine Steigerung um 560 Millionen kWh aus.

Laut Angaben der IG Windkraft können auf 2 Prozent der Landesfläche Österreichs respektive knapp 1.678 Quadratkilometern jährlich 83 Milliarden kWh Strom erzeugt werden. Geht man vereinfachend von gleicher Windausbeute aus, ließen sich auf den in Kärnten vorgesehenen 7,3 Quadratkilometern nur rund 361 Millionen kWh erzeugen. Kärnten würde damit das im EABG-Entwurf vorgesehene Ausbauziel um 35,5 Prozent verfehlen. Allerdings sieht der Entwurf keine Sanktionen vor, wenn die Länder ihre Ziele nicht erreichen.

Zwei Flächenländer ohne jedes Windrad

Der bisherige Ausbau der Windkraft in Österreich konzentrierte sich auf die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland. Dort waren nach Angaben der IG Windkraft Ende 2024 – neuere Zahlen sind nicht verfügbar – insgesamt 1.279 Windräder mit einer Leistung von 3.619 MW installiert. Das entsprach etwa 88 Prozent aller Anlagen und rund 90 Prozent der österreichweiten Gesamtkapazität.

Weitere 122 Windräder mit 324 MW Leistung fanden sich in der Steiermark. In den beiden westlichen Bundesländern Österreichs, Tirol und Vorarlberg, wurden bis dato keine Windkraftanlagen errichtet.

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

Mehr Reststoffe und Wärmenutzung stärken Biogas-Branche

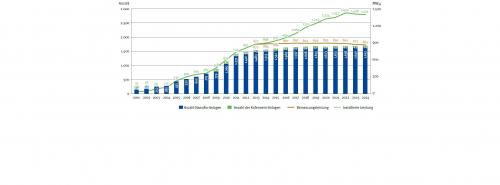

BIOGAS. Das Kompetenzzentrum 3N hat im Auftrag zweier Landesministerien die Biogas-Inventur 2024 für Niedersachsen erstellt. Auf der Messe Agritechnica in Hannover wurde sie vorgestellt.

Die aktuelle Biogas-Inventur des Kompetenzzentrums Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie (3N) zeigt eine wachsende Bedeutung der Biogasanlagen im Land. Das Zentrum mit Sitz in Werlte legte die Analyse im Auftrag des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums und des dortigen Umweltministeriums vor. Laut 3N wirkt Biogas zunehmend als Systemdienstleister. Während die eingespeiste Strommenge leicht sinkt, erhöhen sich die Anteile von Wärmenutzung, Flexibilisierung und Biomethan-Bereitstellung.

Ende 2024 arbeiteten landesweit 1.695 vorwiegend landwirtschaftliche Biogasanlagen. Die Zahl der Anlagen stieg leicht, während die elektrische Bemessungsleistung laut 3N geringfügig auf 865 MW zurückging. Der Anstieg resultiert vor allem aus kleineren Anlagen, die stärker auf Reststoffe setzen. Diese Anlagen nutzen zunehmend Gülle und Festmist, um ihre Energieproduktion zu diversifizieren und weniger abhängig vom Anbau spezieller Energiepflanzen zu werden.

Wärme und Strom regional geliefert

Nach Angaben von 3N erbringen die niedersächsischen Anlagen 13,7 Prozent der Ökostrom-Erzeugung im Bundesland. Über dezentrale Nahwärmenetze liefern sie zudem etwa ein Viertel der erneuerbaren Wärme. Die Inventur verortet Biogas damit als festen Bestandteil der regionalen Energieversorgung, vor allem in ländlich geprägten Räumen.

Die Flexibilisierung entwickelt sich laut 3N dynamisch: 38 Prozent der installierten Leistung stehen heute für eine bedarfsgerechte Stromerzeugung bereit. Rund vier von zehn Anlagen überbauten ihre installierte Leistung und verdoppelten damit im Durchschnitt ihre Kapazität. Betreiber reagieren damit stärker auf kurzfristige Schwankungen im Strommarkt. Viele Anlagen, die Zuschläge in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur erhalten haben, befinden sich noch in der ersten Vergütungsperiode. Nach Einschätzung von 3N wird der flexible Betrieb dort künftig deutlich zunehmen.

Mehr externe Nutzung der Wärme, mehr Biomethan

Gleichzeitig wächst der Anteil der extern genutzten Wärme. 3N berichtet, dass 56 Prozent der bei der Stromerzeugung entstehenden Wärme an kommunale Netze, öffentliche Einrichtungen, Wohngebäude und Gewerbe abgegeben werden. Trotz eines rückläufigen Angebots durch Stilllegungen oder Umstellungen auf Biomethan ermöglichen flexibilisierte Fahrweisen eine bessere Orientierung am tatsächlichen Wärmebedarf.

Mit dem Auslaufen des KWK-Bonus steigt laut 3N jedoch der wirtschaftliche Druck, Wärme hochwertig einzusetzen. Die unentgeltliche Abgabe etwa an Holz- oder Gärrest-Trocknungen biete kaum noch ausreichende Erträge, so das Kompetenzzentrum.

Deutlich wächst auch die Bedeutung von Biomethan: Derzeit speisen 42 Anlagen in Niedersachsen aufbereitetes Biomethan in das Gasnetz ein, mit einer Gesamtleistung von etwa 22.500 Normkubikmetern pro Stunde. Erste Betreiber verflüssigen ihr Produkt bereits, um LNG für den Schwerlastverkehr bereitzustellen. 3N sieht darin einen weiteren Schritt zur Diversifizierung der Nutzungspfade und zur Einbindung von Biogas in neue Energie- und Verkehrssektoren.

|

| Entwicklung des Niedersächsischen Biogasanlagen-Bestands sowie der Bemessungs- und installierten Leistung – Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: 3N |

Ein langfristiger Trend ist die stärkere Nutzung von Reststoffen. Inzwischen stammen laut Inventur 47 Prozent der insgesamt 22,2 Millionen Tonnen eingesetzten Substrate aus Nebenprodukten und Reststoffen. Für Energiepflanzen werden landesweit im Durchschnitt rund 10 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche verwendet. 3N wertet dies als Zeichen für eine zunehmende Orientierung der Branche hin zu kreislauforientierten Verfahren und eine wachsende Akzeptanz alternativer Substrate.

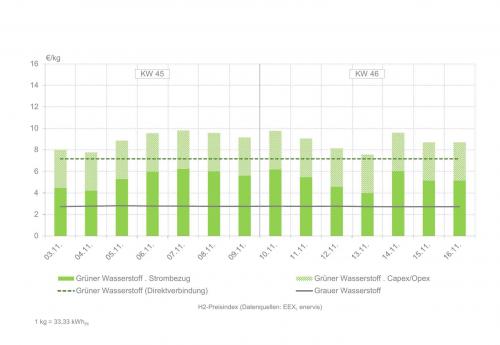

Grüner Wasserstoff kostet deutlich mehr

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 45 und 46 (Zur Vollansicht bitte auf die Grafik kicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen deutlich gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 9,76 Euro pro Kilogramm, das Zweiwochentief bei 7,57 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,97 auf 8,79 Euro/Kilogramm gesunken.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,71 und 2,80 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

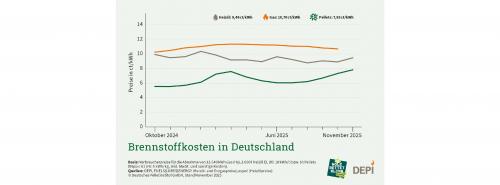

Pelletpreis zieht im November deutlicher an als sonst

Quelle: Pixabay / Moses

WÄRME. Der Preis für Holzpellets ist im November weiter gestiegen. Das geht aus Zahlen des Deutschen Pelletinstituts (Depi) hervor.

Eine Tonne Pellets kostet im November - laut Mitteilung des Deutschen Pelletinstituts (Depi) vom 17. November - im Durchschnitt 392,62 Euro bei 6 Tonnen Abnahmemenge. Die Kilowattstunde Holzenergie kostet zum aktuellen Zeitpunkt 7,85 Cent. Das sind 7,2 Prozent mehr als im Vormonat. Zu Heizöl beträgt der Preisvorteil aktuell 17,2 Prozent.

Im Oktober lag der Holzpelletpreis auf einen Durchschnitt von 366,25 Euro bei 6 Tonnen Abnahmemenge. Die kWh Wärme aus Pellets kostete im Vormonat 7,33 Cent, so das Depi in seiner regelmäßigen Übersicht zu den Pelletpreisen.

Regionalpreise für Holzpellets

Im November 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Mitteldeutschland kosten Pellets 386,77 Euro/Tonne, gefolgt von Süddeutschland mit 395,15 Euro/Tonne. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Tonnenpreis 397,17 Euro.

Größere Mengen (26 Tonnen) werden im November 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Mitte: 367,78 Euro/Tonne, Süd: 377,41 Euro/Tonne und Nord/Ost: 382,04 Euro/Tonne (alle Preise inklusive Umsatzsteuer).

Höhere Kosten für Produktion und Logistik

„Ein Preisanstieg im Herbst ist grundsätzlich typisch, da sich der Markt mit Beginn der Heizsaison üblicherweise kontinuierlich belebt. Wer es versäumt hat, in Frühjahr und Sommer sein Lager zu befüllen, muss in der Heizperiode nachfüllen und bezahlt hierbei höhere Preise“, erklärt Depi-Geschäftsführer Martin Bentele. „In diesem Jahr fällt der Anstieg etwas stärker aus, was unter anderem auf höhere Kosten in der Produktion und Logistik zurückzuführen ist.“ Dennoch sei die langfristige Preisentwicklung bei Holzpellets stabiler als bei fossilen Energien.

Der Depi-Pelletpreis wird seit 2011 monatlich veröffentlicht. Er bezieht sich auf Pellets der Qualitätsklasse „ENplus A1“ und berücksichtigt die Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern inklusive Umsatzsteuer. Er soll einen bundesweiten Referenzwert für Endverbraucher und Energieversorger bilden, so das Deutsche Pelletinstitut.

Quelle: Fotolia / Sergey Nivens

Künftiges KI-Rechenzentrum braucht 200 MW

IT. Die Schwarz-Gruppe errichtet für Lidl, Kaufland und externe Kunden in Brandenburg ein Rechenzentrum, das 100.000 KI-Spezialchips beherbergt. Es soll in der Regel mit Ökostrom laufen.

Mit 100.000 KI-Chips will die Schwarz-Gruppe nicht nur eigene Daten verarbeiten, sondern vor allem Cloud-Dienste für externe Kunden anbieten. Was steckt hinter dem ambitionierten Spreewald-Projekt? Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, investiert 11 Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald. Es handele sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef von Schwarz Digits, der Digital-Sparte des Konzerns, beim Spatenstich auf der Baustelle in Lübbenau.

Der erste Bauabschnitt des Schwarz Digits Datacenter soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Das Rechenzentrum wird nach Angaben des Unternehmens im Regelbetrieb mit Ökostrom betrieben. Die Anlage wurde mit einer Anschlussleistung von zunächst rund 200 MW geplant und ist in zwei Bauabschnitten modular erweiterbar.

Bis zu 100.000 KI-Spezialchips (GPU) können somit künftig im Rechenzentrum in Lübbenau installiert werden. Zum Vergleich: Das neue Rechenzentrum, das Telekom und Nvidia derzeit in München bauen, soll mit 10.000 GPU laufen.

In Lübbenau sollen die Spezialchips auch für das Training großer Modelle mit KI-Inferenz eingesetzt werden. Das sind Computermodelle, die darauf trainiert wurden, viele Informationen zu verstehen und daraus sinnvolle Vorhersagen oder Antworten zu machen.

Die Abwärme der Rechner soll in das Fernwärmenetz des regionalen Energieversorgers Süll eingespeist und an die Fernwärmekunden in Lübbenau und Umgebung verteilt werden.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte, Deutschland brauche Rechenpower, um in der ersten Liga bei KI mitzuspielen: „Nur mit leistungsfähigen Rechenzentren können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dieses Projekt zeigt, Deutschland verfüge über das Können und die Kompetenzen, seine digitale Souveränität voranzubringen.“ Wildberger und Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen am 18. November den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie fast alle Digitalminister Europas zu einem IT-Gipfel.

Die Schwarz-Gruppe verfolgt mit seinen Rechenzentren eine ähnliche Strategie wie der weltweit größte Online-Händler Amazon. Mitte der 2000er-Jahre begann Amazon damit, eigene IT-Infrastruktur auch extern als Service anzubieten. Heute sind die Amazon Web Services (AWS) weltweit führend im Bereich Cloud-Infrastruktur - noch vor Microsoft Azure und Google Cloud.

Als Muttergesellschaft von Kaufland und Lidl ist die Schwarz-Gruppe selbst ein großer IT-Anwender. Die beiden Supermarktketten haben in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz stetig ausgebaut. Insgesamt betreiben sie nun rund 14.200 Märkte in 32 Ländern. Die Gruppe beschäftigt inzwischen fast 600.000 Menschen.

Im neuen Rechenzentrum in Lübbenau werden aber nicht nur eigene Daten erarbeitet - also Daten aus Liefer- und Bestellprozessen, Bezahlvorgängen und Kundenbindungsprogrammen. Vielmehr sollen Speicher und Rechenleistung auch externen Kunden angeboten werden.

Warum gerade in Lübbenau?

Für den Standort Lübbenau spricht, dass es dort eine exzellente Stromversorgung gibt. Die Schwarz-Gruppe kann dabei die Infrastruktur nutzen, die einst für ein Braunkohlekraftwerk gebaut wurde. Das Kraftwerk wurde im Sommer 1996 stillgelegt. Die Anbindung an das Strom-Verteil- und -Übertragungsnetz ist aber noch vorhanden und funktioniert bestens.

Gut versorgt ist die Stadt auch mit einer Glasfaseranbindung. So betreibt die Telekom einen größeren Verteilknoten in der Lübbenauer Neustadt. Und da sich die Daten in einer Glasfaser-Leitung in Lichtgeschwindigkeit bewegen, spielen auch Entfernungen wie die 100 Kilometer nach Berlin keine größere Rolle.

Wie Deutschland im globalen Vergleich dasteht

Der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen zufolge ist Deutschland der führende Rechenzentrums-Standort in Europa. Demnach verfügen deutsche Rechenzentren derzeit zusammen über eine elektrische Abnahmeleistung von 2.400 MW. Im internationalen Vergleich bleibe die Bundesrepublik aber deutlich hinter USA und China zurück. Demnach kommen die USA auf etwa 40.000 MW Rechenzentrums-Leistung.

Die zentrale Lage in Europa, die Nähe zum Internetknoten Frankfurt am Main und die stabilen Netze mit geringer Ausfallgefahr machten Deutschland attraktiv. Ein Minus sind laut der Allianz die hohen Stromkosten und lang dauernde Genehmigungsverfahren.

IT-Plattform zwischen ÜNB und FNB ist scharf

Quelle: iStock / zhudifen

IT. Eine neue IT-Plattform soll die Kommunikation zwischen den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und Fernleitungsnetzbetreibern Gas (FNB) verbessern. Vor allem in Gefährdungslagen.

Die neue ÜNB-FNB-IT-Plattform (ÜFIP) soll sowohl die Kommunikation als auch die Steuerung zwischen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und Fernleitungsnetzbetreibern Gas (FNB) verbessern. In Zusammenarbeit mit den deutschen ÜNB und FNB haben Amprion, der Host der Plattform, und Open Grid Europe (OGE) die IT-Plattform entwickelt und umgesetzt, teilte beide Betreiber am 17. November mit.

Die IT-Plattform ÜFIP soll es ermöglichen, künftig Gefährdungslagen effektiv zu melden. Bei Bedarf können laut Amprion und OGE „systemrelevante Gaskraftwerke durch die ÜNB schnell und nachvollziehbar zur Stromerzeugung angewiesen werden“. Diese Kraftwerke werden dann zukünftig vorrangig mit Gas versorgt. Bei der Entwicklung wurden Erfahrungen aus der angespannten Versorgungslage im Winter 2022 und den Folgen des Ukrainekriegs berücksichtigt.

In Betrieb ist die Plattform seit 4. November. Zugriff haben die Mitglieder der Vereinigung FNB Gas und die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Transnet BW und Tennet. ÜFIP wird darüber hinaus an das Portal „Krisenvorsorge Gas“ angebunden. Damit erhöhe das Portal die Handlungsfähigkeit im Ernstfall.

BASF und Exxon Mobil partnern bei Methanpyrolyse

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

WASSERSTOFF. Die Methanpyrolyse crackt Erdgas und andere Kohlenwasserstoffe zu Wasserstoff und Kohlenstoff. Die Konzerne BASF und Exxon Mobil kooperieren jetzt strategisch für die Technologie.

BASF und Exxon Mobil wollen in einer strategischen Zusammenarbeit die Methanpyrolyse-Technologie weiterentwickeln. Es sei eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet worden, um diese Technologie gemeinsam zur kommerziellen Einsatzreife zu bringen, einschließlich der Pläne zum Bau einer Demonstrationsanlage, teilten die beiden Unternehmen mit.

Bei der Methanpyrolyse werden Erdgas oder andere Gase wie Biomethan mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und festen Kohlenstoff umgewandelt. Bei dem Verfahren entstehen zwei Produkte, emissionsarmer Wasserstoff und hochreiner fester Kohlenstoff.

Wasserstoff ist sowohl ein wichtiger Energieträger als auch ein unverzichtbarer Rohstoff in der chemischen Industrie. Der feste Kohlenstoff findet in zahlreichen Branchen Anwendung, darunter Stahl- und Aluminiumherstellung, Bau und fortschrittliche Kohlenstoff-Produkte wie Batteriematerialien.

Die "Energos Force" im Mai 2024 in Stade. Quelle: Shutterstock / perfectpicturehunter

Einigung über das schwimmende LNG-Terminal Stade

LNG. Wohl zu spät für diese Heizperiode, aber immerhin: Nach vielen Monaten Rechtsstreit soll das schwimmende LNG-Terminal in Stade im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen. Vielleicht.

„Das sind gute Nachrichten für Stade und die Energiesicherheit in Deutschland“, kommentiert eine Sprecherin der Hanseatic Energy Hub (HEH) etwas schmallippig die Einigung in dem monatelangen Streit mit der bundeseigenen Deutschen Energy Terminal (DET). Letztere hatte zuvor vermeldet, nunmehr die Fertigstellung der Suprastruktur für das geplante schwimmende LNG-Terminal im niedersächsischen Stade zu übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung mit der HEH, die bislang den Bau der Suprastruktur verantwortet hatte, sei am 14. November getroffen worden.

Der Einigung vorangegangen war ein in Teilen absurd wirkender Disput um die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Terminals, das 2023 im Energiekrisenmodus mit Hochgeschwindigkeit gestartet war: In Rekordgeschwindigkeit hatte die landeseigene Hafengesellschaft Niedersachsen Ports für rund 300 Millionen Euro ein Hafenbecken und einen Anleger gebaut. Die vom Bund gecharterte schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlage (FSRU) „Energos Force“ lief dort auch am 15. März 2024 ein. Dann allerdings passierte nichts mehr.

Ursache dafür war ein Streit zwischen DET und HEH über den Status der sogenannten Suprastruktur, die die FSRU mit dem Gasnetz verbinden soll. HEH zufolge war die Suprastruktur fertig und, behördlich bestätigt, betriebsbereit. DET bestritt dies, beide Seiten kündigten Anfang 2025 alle geschlossenen Verträge, betonten aber, im Gespräch bleiben zu wollen. Die „Energos Force“ verließ Stade und lag zunächst im dänischen Hafen Skagen auf Reede.

Im Juli 2025 vermeldete das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) schließlich die Subvercharterung der „Energos Force“. Seither speichert und regasifiziert das Schiff – einst als eine von fünf FSRU zur Sicherung der deutschen Gasversorgung gechartert – LNG für die ägyptische Egas.

„Äußerst komplexe Fragestellungen“

Nun aber der Durchbruch. „Es war kein leichter, im Ergebnis aber zielführender Weg, dass wir als bundeseigene Gesellschaft zur Realisierung des gesamten schwimmenden LNG-Terminals Stade nunmehr die Suprastruktur fertigstellen werden und den wichtigen Beitrag des Standortes Stade für die Versorgungssicherheit sicherstellen dürfen“, lässt sich DET Geschäftsführer Peter Röttgen zitieren. „Äußerst komplexe Fragestellungen“ seien zu klären gewesen.

Die Vereinbarung räumt der DET Zugang zur Suprastruktur ein, sodass die bundeseigene Gesellschaft umgehend deren Inspektion, Planung und Fertigstellung beginnen kann, heißt es in der Pressemitteilung der DET. DET-Partnergesellschaften könnten fortan für die offenen Arbeiten mobilisiert und mit der Materialbeschaffung beauftragt werden. Im Zentrum der Fertigstellung stünden internationale Sicherheitsstandards, die vollständige Pflichtdokumentation sowie die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.

Vom ursprünglichen Rekordtempo ist dabei nicht mehr viel zu spüren. Nicht vor dem zweiten Quartal 2026 – und damit wohl erst nach dem Ende der diesjährigen Heizperiode – werde das Terminal in Betrieb gehen, heißt es weiter. Eine genauere Terminierung sei nach Abschluss der Inspektionen zu erwarten. Immerhin: Damit bleibt auch genug Zeit, die Energos Force von ihrem Einsatz im Mittelmeer zurückzuholen: Die rechtzeitige Rückkehr der FSRU sei sichergestellt, schreibt die DET.

Fortschritte beim landbasierten Terminal

Bei der HEH dürfte man in erster Linie erleichtert sein, das Kapitel abgeschlossen zu haben und sich auf ihr eigenes LNG-Projekt fokussieren zu können: 2027 will das Unternehmen in einer ersten Ausbaustufe – ebenfalls in Stade – ein emissionsfreies landbasiertes Terminal für LNG, Bio-LNG und SNG (Synthetic Natural Gas) in Betrieb nehmen. Einen Meilenstein auf dem Weg dorthin feierte die HEH erst kürzlich: Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat Ende Oktober den vorzeitigen Baubeginn für einen Teil der Baumaßnahmen der Gasleitung genehmigt, die das landbasierte Terminal an das Fernleitungsnetz der Gasunie anbinden soll.

Und auch in der Lokalpolitik zeigt man sich froh über die Einigung: „Als das schwimmende LNG-Terminal, die FSRU ,Energos Force', im März vergangenen Jahres Stade erstmals erreichte, waren wir bereits optimistisch, dass wir hier vor Ort unseren Beitrag zur Energiesicherheit Deutschlands leisten können“, schreibt Lars Kolk, Erster Stadtrat der Hansestadt Stade: „Seitdem hat sich die weltpolitische Lage bedauerlicherweise nicht verbessert. Umso mehr hoffen wir, dass nun tatsächlich die letzten Schritte getan werden, damit in Stade flüssiges Erdgas importiert werden kann.“

Geothermie stärkt Hörstels Wärmeplanung

Inbetriebnahme des kalten Nahwärmenetzes in Hörstel. Quelle: SWTE Netz

WÄRMEVERSORGUNG. Kalte Nahwärme versorgt das Uferquartier in Hörstel künftig mit Wärme aus der Erde. Welche kommunalen Gebäude als Nächstes hinzukommen, zeigt die Planung der SWTE Netz im Quartier.

Eine neue Phase der lokalen Wärmeversorgung beginnt im Uferquartierin in Hörstel, Nordrhein-Westfalen. Vertreter der Stadt Hörstel und der SWTE Netz GmbH und Co. KG mit Sitz in Ibbenbüren haben das Kalte-Nahwärme-Netz in Betrieb genommen. Das niedrig temperierte Wärmenetz nutzt Wärme aus der Erde und liefert sie über Wärmepumpen an perspektivisch 43 geplante Anschlussnehmer.

Die Technik basiert auf Wärme aus tieferen Erdschichten. Wärmepumpen heben die Temperatur in den Gebäuden auf das benötigte Niveau. Die Feuerwache an der Uferstraße erhält bereits Wärme aus dem Netz, weitere öffentliche Liegenschaften sollen nach und nach angeschlossen werden.

Bürgermeister David Ostholthoff (CDU) beschreibt die Entscheidung des Stadtrats als bewussten Schritt zu einer Versorgung, die auf Geothermie setzt. Er hebt hervor, dass Eigentümer im Neubaugebiet ihre gesetzlichen Pflichten beim Einsatz erneuerbarer Energien bereits heute erfüllen. Auch im Baugebiet Riesenbeck-West setzen die Verantwortlichen auf dieselbe Technik. Die SWTE Netz, Netztochter der Stadtwerke Tecklenburger Land, tritt dabei als kommunaler Partner auf und übernimmt Planung, Bau und Betrieb.

Erdwärme aus 80 Metern Tiefe

Laut Jürgen Schmidberger, Geschäftsführer der SWTE Netz, investierte das Unternehmen rund 3,1 Millionen Euro in das Kalte‑Nahwärme‑Netz. Etwa 40 Prozent der Summe stammen aus Bundesfördermitteln. Ein erheblicher Teil der Investitionen bleibt in der Region, da lokale Firmen den Großteil der Arbeiten ausgeführt haben. Tiefbau, Hochbau, Mess‑ und Regeltechnik, technische Gebäudeausrüstung und Starkstromanlagen sind bereits abgeschlossen. Sondenbohrungen und Installationen an den Gebäuden haben Betriebe aus Hörstel und dem Umland weitgehend realisiert und schließen noch einzelne Restarbeiten ab.

Insgesamt reichen 70 Sonden rund 80 Meter tief in die Tiefe und entziehen dieser Erdwärme, erläutert Projektleiter Mathias Walke. Ein Wasser‑Glykol‑Gemisch transportiert diese Energie über eine etwa 1.850 Meter lange Trasse zu den angeschlossenen Gebäuden. Vor Ort heben Wärmepumpen die Temperatur an. Nach Angaben der SWTE Netz kann das System pro Jahr rund 668.000 kWh Wärme bereitstellen. Das Modell umfasst neben der Versorgung auch Wärmepumpen, Pufferspeicher, Serviceleistungen und die Lieferung von Ökostrom.

Technikzentrale als Kern des Netzes

Die Technikzentrale bildet das Zentrum des Systems. Sie befindet sich im Kellergeschoss der Ludgerus‑Sporthalle in Hörstel. Fachleute der SWTE Netz steuern und überwachen dort das Netz, kontrollieren die Temperaturführung und den Betrieb der Sondenfelder.

Nach Angaben der SWTE Netz schafft das geothermische Netz ein stabiles Fundament für eine klimafreundliche Wärmeversorgung im Quartier. Die Verantwortlichen prüfen weitere Schritte − etwa eine mögliche Erweiterung des Netzes oder die Anbindung weiterer Baugebiete.

Auch Bochum reicht Entlastungen bei Strom und Gas durch

Quelle: Fotolia / nmann77

STADTWERKE. Die Stadtwerke Bochum senken ab 2026 ihre Strom- und Gaspreise. Sie geben die Unterstützung des Bundes der Übertragungsnetzentgelte sowie den Wegfall der Gasspeicherumlage weiter.

Für viele Kunden der Stadtwerke Bochum werden am 1. Januar 2026 die Kosten sinken. Der Energieversorger reicht den Wegfall der Gasspeicherumlage und den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten eins zu eins in den Arbeitspreisen durch. Die Berliner Gasag-Gruppe hatte dies für ihre Kunden ebenfalls angekündigt (wir berichteten).

Weniger Arbeitspreis mehr Grundpreis beim Strom

Der Arbeitspreis im Grundversorgungstarif Stadtwerke Basis Strom wird zum 1. Januar 2026 um 2,75 Cent/kWh auf 36,07 Cent/kWh brutto gesenkt. Gleichzeitig wird der Grundpreis um 1,98 Euro brutto pro Monat angehoben.

Für die Mehrzahl der Kunden bedeute die Preisanpassung unterm Strich eine spürbare Entlastung, so Stadtwerkechef Frank Thiel. „Bei einem Verbrauch von 2.000 kWh im Jahr reduzieren sich die Stromkosten in der Grundversorgung um 3,4 Prozent pro Jahr“, berechnete er. Bei einem Verbrauch von 5.000 kWh im Jahr betrage die Ersparnis 5,5 Prozent.

Gaspreise ebenfalls günstiger

Auch beim Gas werde es durch den Wegfall der Gasspeicherumlage preiswerter. Derzeit wird sie noch mit 0,289 Cent/kWh (netto) bis zum 31. Dezember 2025 erhoben, entfällt aber auf Beschluss des Bundestages ab dem 1. Januar 2026. Um bei Fragen zur aktuellen Preisanpassung bestmöglich weiterzuhelfen, haben die Stadtwerke eine eigene Servicenummer eingerichtet: 0234-960 3636 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.

Stawag Aachen: Erstmals eine Frau mit an der Spitze

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Der Aufsichtsrat der Stawag hat Alexandra Genten zum 1. Januar 2026 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt.

Am 17. November hat der Aufsichtsrat der Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG (Stawag) Alexandra Genten (55) als neues Mitglied des Vorstands verpflichtet. Sie folgt ab 1. Januar 2026 auf Dr. Christian Becker, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt ausscheidet. Er steht dem Unternehmen noch für eine kurze Übergangszeit zur Verfügung.

Wilfried Ullrich (56) und Alexandra Genten bilden damit das neue Vorstandsduo der Stawag. Alexandra Genten ist aktuell im Hause Prokuristin und Leiterin Recht und Versicherung. Sie wurde vom Aufsichtsrat nach einer bundesweiten Ausschreibung und einem mehrstufigen Auswahlverfahren ernannt.

Herausforderungen für das Unternehmen durch die Energie- und Wärmewende, die notwendige weitere Digitalisierung sowie die Stärkung des Vertriebs würden dank der fachlichen Expertise von Frau Genten in Angriff genommen, erklärte Aufsichtsratschef Harald Baal, selbst CDU-Stadtrat in Aachen. Die neue Vorständin wurde für die maximal möglichen fünf Jahre mit einer Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2030 bestellt.

|

| Der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Baal (links) gratuliert Alexandra Genten zu ihrer Benennung Quelle: Stawag / Andreas Steindl |

Ihr Vorgänger Christian Becker war seit dem 1. Dezember 2007 Vorstand der Stawag, darüber hinaus Geschäftsführer der Kommunalholding EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke-Kooperation Trianel (ebenfalls Aachen) und in verschiedenen Verbänden aktiv. Harald Baal strich in seinem Dank heraus: „Das Unternehmen hat sich von einem reinen Stadtwerk zu einem vollumfänglichen Regionalversorger gewandelt.“

Inhouse-Lösung mit einer Schweizerin

Mit Alexandra Genten steht das erste Mal eine Frau an der Unternehmensspitze der Stawag. Die gebürtige Schweizerin hat nach dem Abitur in Eschweiler Rechtswissenschaften in Bonn, Lausanne (Schweiz) und Freiburg im Breisgau studiert. Sie ist Volljuristin mit verschiedenen Zusatzausbildungen, unter anderem zur Betriebswirtin IHK.

Ihre berufliche Karriere in der Energiewirtschaft begann Alexandra Genten 1999 als Justitiarin und Handlungsbevollmächtigte der RWE Energie in Essen. Bei der Stawag startete sie im Dezember 2001 und wurde 2003 zur Leiterin Recht und Mitglied der Unternehmenssteuerung ernannt.

Solarwatt erweitert Geschäftsführung

Peter Bachmann. Quelle: Solarwatt

PERSONALIE. Peter Bachmann übernimmt beim Dresdener Solarunternehmen Solarwatt den Posten des Chief Product Officer.

Solarwatt mit Sitz in Dresden und Schwerpunkt auf Photovoltaiksystemen für Wohn- und Gewerbegebäude hat Peter Bachmann in die Geschäftsführung berufen. Der 43-Jährige übernimmt als Chief Product Officer (CPO) die Verantwortung für den Produktbereich und arbeitet damit eng mit Benjamin Frank zusammen. Dieser hat seit 2024 als Chief Executive Officer (CEO) und Chief Finance Officer (CFO) die operative und finanzielle Führung des Unternehmens inne, teilt das Unternehmen mit.

Bachmann ist seit mehr als 13 Jahren in unterschiedlichen Leitungsfunktionen für Solarwatt tätig. Seit 2024 verantwortet er das vollständige Produktportfolio des Unternehmens. Darüber hinaus führt er den Geschäftsbereich Sales und betreut die fünf Auslandsgesellschaften.

Solarwatt bietet Lösungen für private und gewerbliche Gebäude an, darunter Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Nach Unternehmensangaben erfolgt dies als integriertes System. Der Anbieter deckt die Wertschöpfungskette von der Herstellung einzelner Komponenten − mittlerweile weitgehend in Asien (wir berichteten) − über Planung und Installation bis zur späteren Betreuung und Instandhaltung ab.

Öl- und Kohle-Unternehmen mit den höchsten CO2-Emissionen weltweit

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Das Erdölunternehmen Saudi Aramco war im Jahr 2023 für den Ausstoß von rund 1.839 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich. Damit belegt die derzeit größte Erdölfördergesellschaft weltweit den ersten Platz des Rankings der klimaschädlichsten Unternehmen gemessen am Treibhausgasausstoß. Insgesamt sind 36 Unternehmen verantwortlich für etwa die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Datenanalyse von Carbon Majors.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

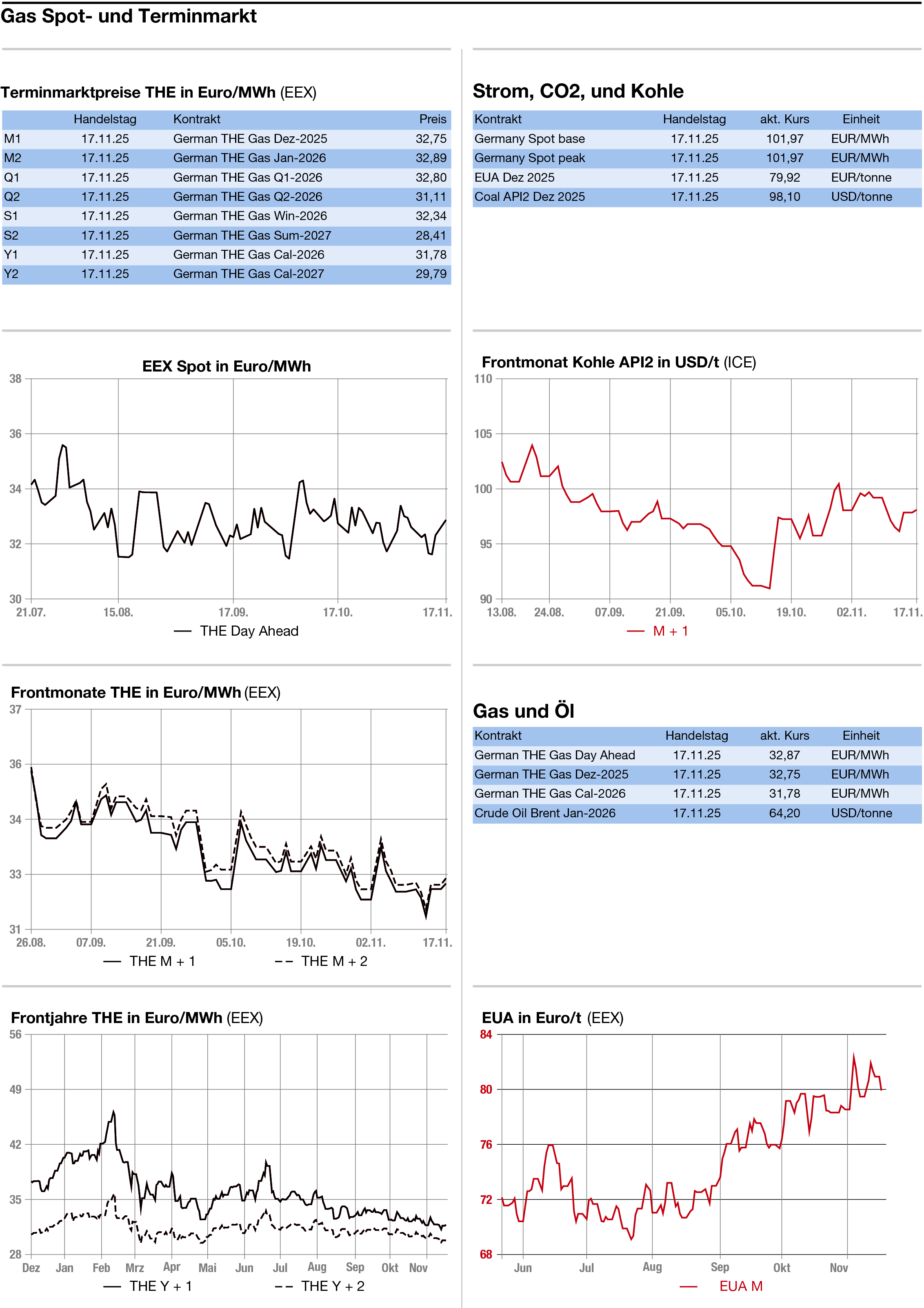

STROM

GAS

Strom und Gas zum Wochenauftakt recht stabil

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Wenig verändert haben sich die Energienotierungen am Montag gezeigt, obwohl die Meteorologen ihre Prognosen für die Wetterentwicklung in Nordwesteuropa und insbesondere in Deutschland noch einmal etwas nachgeschärft haben. So soll es nun in Deutschland bis zum Monatsende bei knapp durchschnittlichem Windaufkommen 2 bis 3 Grad Celsius zu kalt bleiben. Doch das genügt nicht, um beim Schlüsselmarkt Erdgas zu deutlich höheren Preisen zu führen.

Auch vom Aktienmarkt ergaben sich am Montag kaum Impulse. Im Vorfeld einer spannenden Woche hielten sich die Investoren zurück, heißt es. So werden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die aufgrund des Regierungs-Shutdowns ausgefallen waren.

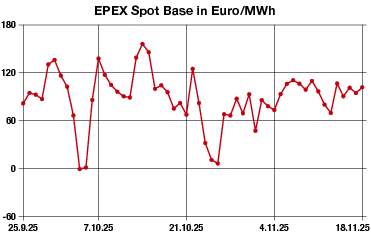

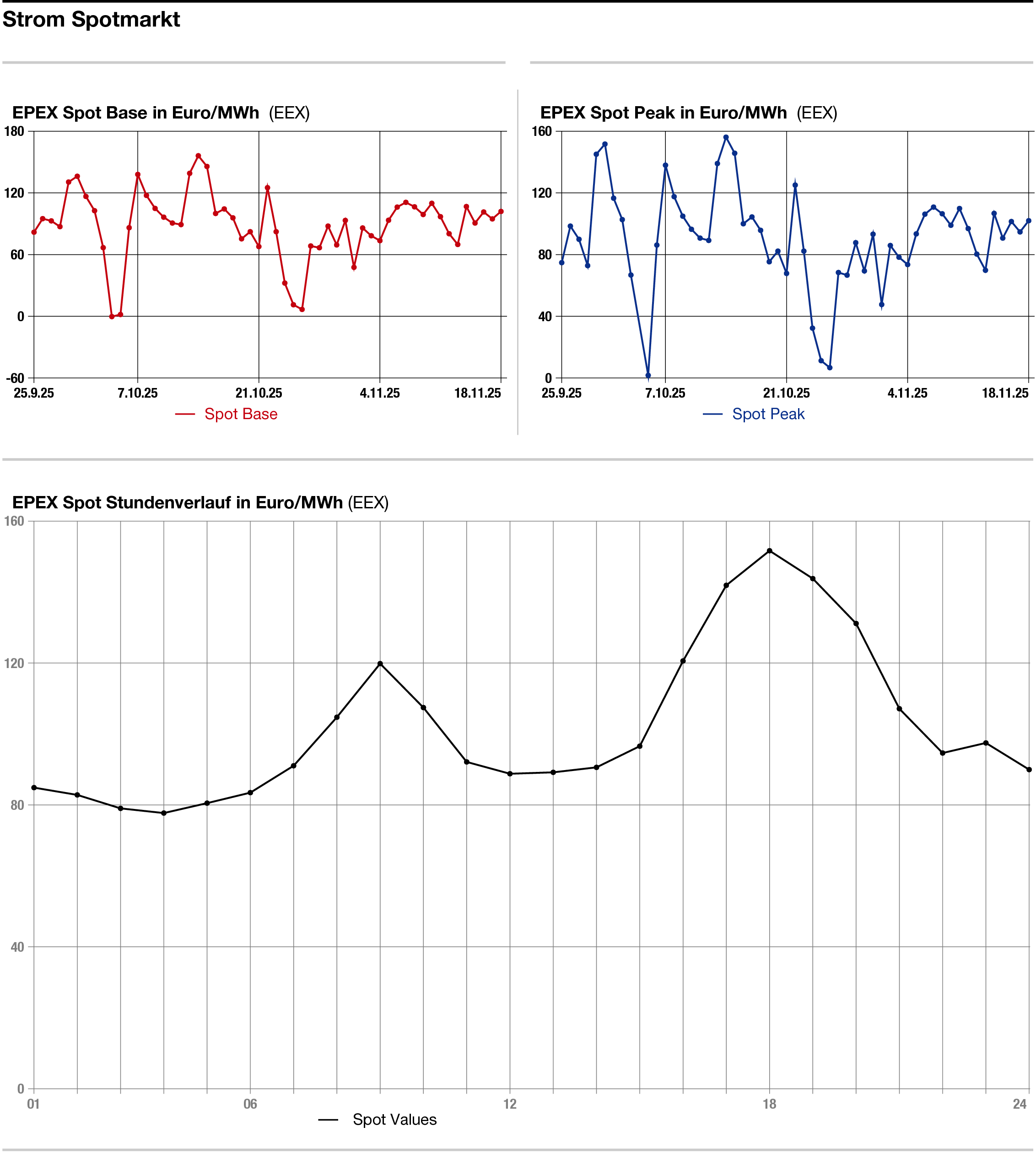

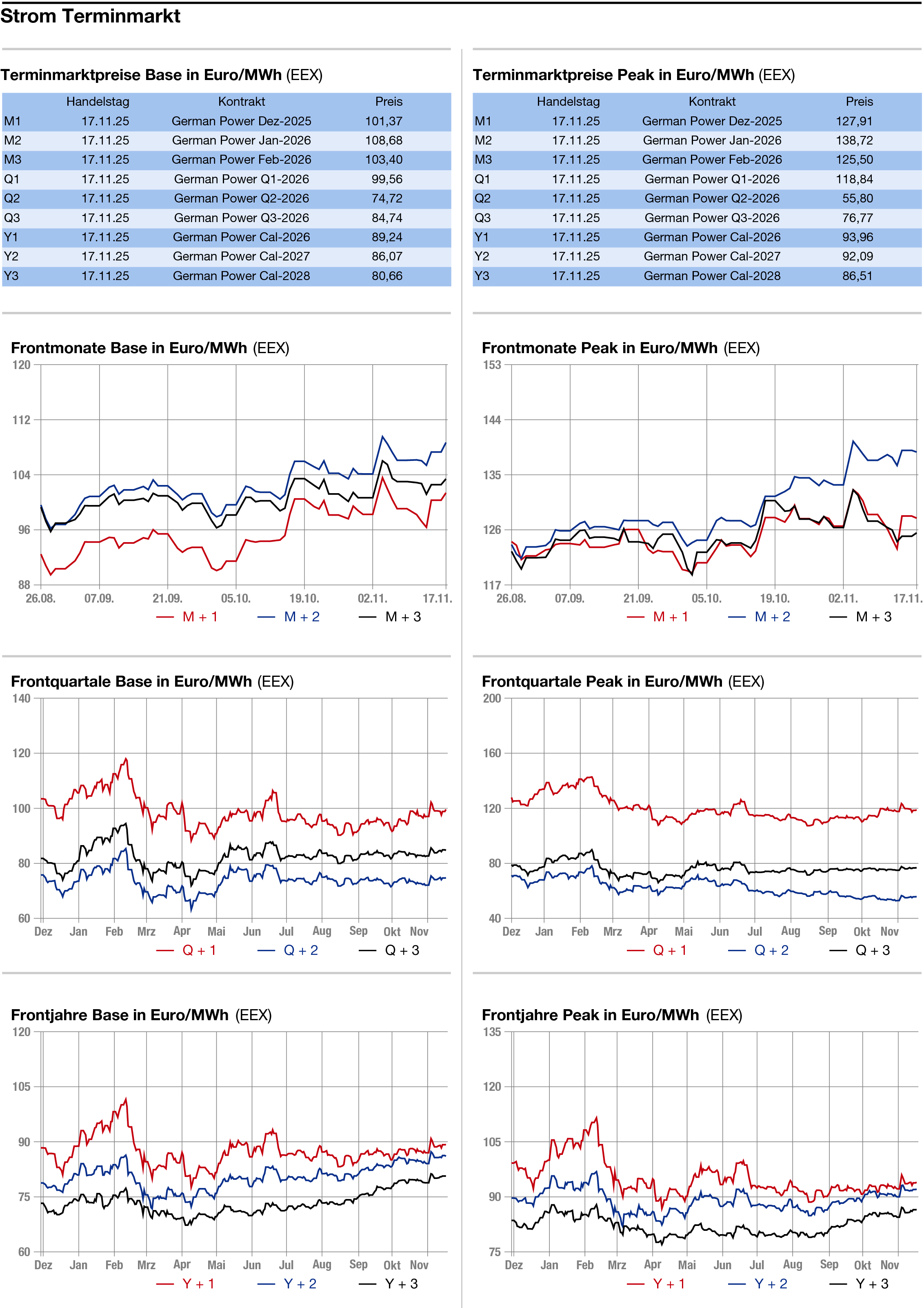

Strom: Überwiegend ein wenig fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Day-ahead präsentierte sich mit 102,25 Euro je Megawattstunde im Base und 114,75 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse mussten für die Grundlast 101,97 Euro und in der Spitzenlast 114,48 Euro je Megawattstunde gezahlt werden. Am Freitag wurden für den Montag außerbörslich 99,00 Euro entrichtet. Ursache für den Preisanstieg von Montag auf Dienstag ist zum Teil eine geringere Einspeiseleistung der Erneuerbaren.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den zweiten Tag der laufenden Arbeitswoche 22,2 Gigawatt. Für den Berichtstag wurden am Montag knapp 22 Gigawatt vorhergesagt. Hinzu kommt laut MBI Research eine deutlich höhere Last für den Dienstag von 60,0 Gigawatt nach nur 58,6 Gigawatt für den Berichtstag. Die Einspeiseleistung dürfte laut Eurowind ab Mittwoch zurückgehen und am Freitag mit knapp 12 Gigawatt ihren Tiefpunkt erreichen. Zudem gehen die Wetterdienste von rückläufigen Temperaturen aus, die am Freitag und Samstag auf ihren Tiefpunkt für die laufende Woche fallen sollen.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag unter dem Eindruck der etwas rückläufigen Prognosen für die Temperatur- und Windentwicklung in der zweiten Monatshälfte 0,19 auf 89,05 Euro je Megawattstunde.

CO2: Der CO2-Markt zeigte sich am Montagnachmittag fast von Beginn an unter Druck und fiel unter die Marke von 80 Euro je Megawattstunde. Bis gegen 13.20 Uhr verlor der Dec 25 um 1,00 auf 79,93 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden am Berichtstag bis zu diesem Zeitpunkt 20,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,45 Euro, das Tief bei 79,91 Euro.

Die Analysten von Vertis gehen für den CO2-Markt in der laufenden Woche von einer Seitwärtsbewegung in der Spanne von 78 bis 82 Euro aus. Ein Ausbruch nach oben setzt laut Vertis deutlich niedrigere Temperaturen voraus. Dabei würde der Emissionsmarkt durch das recht niedrige Hedging der Kohlekraftwerke unterstützt.

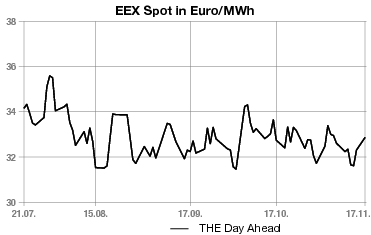

Erdgas: Wenig verändert haben sich am Montag die europäischen Gasmärkte gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.37 Uhr 0,175 auf 31,225 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,095 auf 32,875 Euro nach oben. Damit reagiert der Gasmarkt kaum auf eine weitere leichte Änderung der Wetterprognosen. So hat das US-Wettermodell speziell für Deutschland seine Vorhersage etwas abgesenkt und erwartet nun bis zum Monatsende Temperaturen, die zwischen zwei bis drei Grad Celsius unter dem Saisondurchschnitt liegen.

Der Gasfluss aus Norwegen beläuft sich allerdings für den Berichtstag auf üppige 337,1 Millionen Kubikmeter, was sich dämpfend auf jeglichen Preisauftrieb auswirkt. Hinzu kommt ein derzeit gutes Angebot an LNG aus den USA und Katar.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: