19. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WÄRME: Mehr Kommunen in die Wärmeplanung gestartet

KOHLEKRAFTWERKE: EU gibt Mittel für Kohleausstieg frei

WASSERKRAFT: Wasserkraftverbände drängen auf mehr Pumpspeicher

WASSERSTOFF: Orientierungshilfe für Wasserstoffnetze

KLIMASCHUTZ: Deutschland leistet Beitrag für Klimaanpassung

HANDEL & MARKT

GAS: Niedrige Gasreserven erhöhen Winterrisiken

GASNETZ: Einstieg bei Open Grid platzt wegen chinesischen Einflusses

KLIMASCHUTZ: Zwanzig Prozent mehr globales Investment in die Energiewende

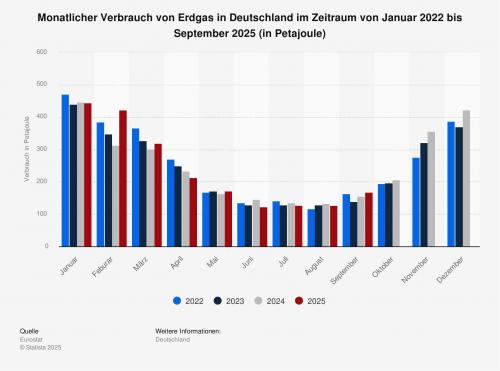

STATISTIK DES TAGES: Monatlicher Erdgasverbrauch in Deutschland bis 2025

TECHNIK

WÄRMENETZ: Wärme-App für Versorger und Netzbetreiber

GLASFASER: Deutsch-schwedische Kooperation für Glasfaser in Sachsen

WINDKRAFT OFFSHORE: Premieren-Windparks von Total Energies vor letzter Hürde

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Tiefbauarbeiten für Stromautobahn starten

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Kommune in Ostwürttemberg gründet eigenes Stadtwerk

WINDKRAFT ONSHORE: Nordex baut und wartet 77-MW-Windpark in der Eifel

PERSONALIE: Energie Saarlorlux setzt auf Kontinuität

TOP-THEMA

Stadtwerke Detmold nach Hackerangriff nicht zu erreichen

Die Stadtwerke Detmold sind nach einem Hackerangriff nicht zu erreichen. Quelle: SWD

IT.

Die Stadtwerke im lippischen Detmold waren Ziel eines Hackerangriffs und nicht erreichbar. Ein Interventionsteam der Polizei Bielefeld für digitale Kriminalität ermittelt.

Die Stadtwerke Detmold sind aller Wahrscheinlichkeit nach zur Zielscheibe von Cyberkriminellen geworden. Seit den frühen Morgenstunden des 17. November war eine Kontaktaufnahme mit dem kommunalen Versorger im Nordosten Nordrhein-Westfalens zeitweise so gut wie ausgeschlossen.

Auf der Homepage des Energie- und Wasserversorgers war zu lesen, die Stadtwerke seien „aufgrund eines großflächigen IT-Ausfalls“ derzeit nicht erreichbar. Besonders betroffen seien dabei die Kommunikationskanäle. Telefonanschlüsse und Email-Adressen sollen nicht funktionieren, abgesehen von einer Störungshotline, die bei einem externen Dienstleister untergebracht ist. Auch die Angebote der Internetseite sind allem Anschein nach weiterhin verfügbar.

Tatsächlich erhielten Anfragen an die Stadtwerke per Mail diese automatische Rückmeldung: Eine Zustellung sei nicht möglich, weil „Host or domain name not found“ – was so viel bedeutet wie „Adressat unbekannt“. Wie lange die Störung anhält, ist derzeit schwer abzuschätzen. Eine Sprecherin der Bielefelder Polizei sagte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls auf Anfrage der Redaktion, die Ermittlungen seien zwar in vollem Gange, befänden sich aber noch im Anfangsstadium.

Versorgungsbereiche von Attacke nicht betroffen

Die Behörde ist zuständig, weil das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen dort eines der landesweiten Interventionsteams unterhält, die als Sondereinheiten „Digitale Tatorte“ fungieren. Das LKA ermittelt in diesem Fall also nicht selbst vor Ort, sondern überlässt der regional zuständigen Einheit in Bielefeld die Arbeit.

Die Polizei-Sprecherin unterstrich, dass derzeit alles auf einen Hackerangriff hindeute. Im Moment lasse sich weder dessen Ursprung ausmachen, noch seien Aussagen über etwaige Lösegeldforderungen in Verbindung mit verschlüsselten Daten möglich. Unternehmen und Ermittelnde halten sich in solchen Fällen mit Auskünften eher zurück. Nur so viel: Der Systemausfall habe für die Menschen in der Kreisstadt des Landkreises Lippe keine gravierenden Auswirkungen. Die Versorgung mit Energie und Wasser sei nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dies bestätigte der Versorger auch auf Anfrage dieser Redaktion. Die Netzwerke zur Steuerung und Überwachung der kritischen Infrastruktur seien von den betroffenen Systemen getrennt und arbeiteten stabil, richtete eine Sprecherin aus.

Die IT-Abteilung der Stadtwerke würde „auf Hochtouren“ daran arbeiten, die Systeme zu stabilisieren. Noch laufe eine detaillierte Analyse des Vorfalls. Keine Entwarnung konnte die Sprecherin geben, was eventuellen Missbrauch von Kundendaten angeht. Ob Daten in fremde Hände gelangt sind, „können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch ausschließen“, so die Sprecherin.

Zählerstände wie geplant übermitteln

Derweil soll das Ablesen der Jahresverbräuche in der laufenden Woche wie geplant vor sich gehen, heißt es aus Detmold. Die Kundschaft kann wählen, ob sie ihre Zählerstände persönlich im Kundenzentrum oder über die ausgegebenen Ablesekarten per Post übermittelt. Auch ein Senden per QR-Code, der auf den Ablesekarten zu finden ist, soll über das Internet weiter möglich sein.

Ein prominentes Mitglied der Stadt Detmold, Mehrheitsgesellschafterin des Unternehmens, war in jüngerer Vergangenheit auf anderer Ebene von einem Hackerangriff betroffen. Der persönliche Instagram-Account des – im September wiedergewählten – Bürgermeisters und Stadtwerke-Aufsichtsrat Frank Hilker (SPD) war im Oktober 2024 Ziel einer digitalen Attacke. Erst im Frühjahr des laufenden Jahres schaltete Instagram-Mutterkonzern Meta das Konto wieder frei. Die polizeilichen Ermittlungen, die auch Erpressungsversuche gegen den Bürgermeister zum Inhalt hatten, führten seinerzeit zu keinem Ergebnis.

Die Stadtwerke Detmold erwirtschafteten mit ihren rund 190 Mitarbeitenden laut Geschäftsbericht im Jahr 2024 einen Umsatz von 128,3 Millionen Euro. Nach Steuern und vor Gewinnabführung erzielte der Versorger ein Ergebnis von rund 6,8 Millionen Euro. Eine Million Euro davon durfte im Unternehmen verbleiben, für das Jörg Karlikowski die Geschäfte führt. Als weitere Gesellschafter kommen die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und die Westenergie AG auf zusammen 24,9 Prozent der Anteile.

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

Mehr Kommunen in die Wärmeplanung gestartet

WÄRME. Die KWW-Kommunenbefragung 2025 zeigt: Immer mehr Kommunen sammeln praktische Erfahrung in der Wärmeplanung, während wesentliche Hürden bleiben.

Die aktuelle Umfrage des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) der Deutschen Energie-Agentur (Dena), an der 967 Kommunen teilnahmen, zeigt den Fortschritt der Kommunalen Wärmeplanung. Laut Dena befinden sich inzwischen deutlich mehr Kommunen mitten im Planungsprozess als im Vorjahr. Der Anteil stieg um rund 20 Prozent. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Kommunen in der Vorbereitungsphase halbiert. Damit liegen erstmals umfangreichere Praxiserfahrungen aus der Startphase vor, die in die Erhebung eingeflossen sind.

Nach Angaben der befragten Kommunen zahlt sich eine gründliche Vorbereitung aus. Entscheidend seien die Auswahl eines geeigneten Dienstleisters, die frühe Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren wie Energieversorgern und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit bereits zu Beginn des Prozesses. Ergänzend seien eine frühzeitige Datenerhebung und klar definierte Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung maßgeblich für einen reibungslosen Ablauf.

Der Leiter des KWW, Robert Brückmann, verweist darauf, dass die größten Herausforderungen am Anfang der Wärmeplanung liegen. Die Kooperation zwischen beteiligten Ämtern und Unternehmen, die Beschaffung relevanter Verbrauchs- und Bedarfsdaten sowie ausreichende personelle Kapazitäten seien zentrale Faktoren. Die Befragung bestätige, dass eine solide Vorbereitung den gesamten Prozess vereinfache, so Brückmann.

Kommunale Wärmeplanung dauert im Schnitt 18 Monate

Die Auswertung zeigt deutliche Unterschiede bei den Planungszeiträumen. Im Durchschnitt dauert eine Kommunale Wärmeplanung (KWP) rund 18 Monate, in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern knapp 20 Monate. Kleine Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern benötigen dagegen im Mittel gut 16 Monate. Die Bestands- und Potenzialanalyse beansprucht mit etwa fünf Monaten den größten Teil der sechs definierten KWP-Phasen. Die durchschnittlichen Kosten liegen stabil bei 3,79 Euro pro Einwohnerin und Einwohner, abhängig von lokalen Rahmenbedingungen und vorhandenen Grundlagen.

Wie in früheren Erhebungen bleiben fehlende personelle und finanzielle Ressourcen die am häufigsten genannten Hürden. Hinzu kommen rechtliche Unsicherheiten, etwa im Zusammenspiel von Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz sowie durch fehlende Vorgaben auf Landesebene. Die Kommunen betonen zudem den hohen Aufwand bei der Datenbeschaffung sowie die Herausforderung, Öffentlichkeit und Fachakteure angemessen einzubinden. Für mehr Effizienz im Planungsprozess übernehmen zunehmend Verbandsgemeinden und Landkreise die Federführung für kleinere Kommunen.

Neu in der diesjährigen Befragung ist die Einschätzung zum Realitätsgrad der erarbeiteten Zielszenarien. Zwar hält eine Mehrheit die methodische Herleitung für nachvollziehbar, jedoch haben nur 39 Prozent mehrere Szenarien miteinander verglichen. 44 Prozent der Kommunen bewerten ihre eigenen Ziele als realistisch, während ein Drittel skeptisch bleibt. Nach Einschätzung Brückmanns zeigt sich die tatsächliche Umsetzbarkeit erst im praktischen Vollzug.

Trotz offener Fragen setzen bereits 77 Prozent der Kommunen mit abgeschlossenem Wärmeplan konkrete Maßnahmen um. Im Zentrum stehen energetische Sanierungen und Effizienzsteigerungen in kommunalen Gebäuden sowie Machbarkeitsstudien zu einzelnen Projekten aus den Wärmeplänen. Zugleich schätzt fast jede fünfte Kommune mit abgeschlossenem Plan ihr Wissen zur Wärmeplanung als gering ein. Aus Sicht des KWW verdeutlicht dies den weiterhin hohen Bedarf an Know-how-Aufbau, um zentrale Entscheidungen im Planungsverlauf eigenständig treffen zu können.

Nähere Informationen des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende zur Kommunenbefragung 2025 gibt es auf der Internetseite des KWW.

EU gibt Mittel für Kohleausstieg frei

Kraftwerk Boxberg. Quelle: Fotolia / LianeM

KOHLEKRAFTWERKE. Die EU-Kommission hat Zahlungen von bis zu 1,75 Milliarden Euro an die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) genehmigt, um deren Braunkohlekraftwerke schrittweise stillzulegen.

Die Europäische Kommission hat am 18. November die Entschädigungsregelung für den geplanten Ausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) beihilferechtlich freigegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Cottbus betreibt Braunkohlekraftwerke und Tagebaue in Brandenburg und Sachsen. Die EU bewertet die vorgesehenen Zahlungen von bis zu 1,75 Milliarden Euro als vereinbar mit den beihilferechtlichen Vorgaben und dem europäischen Binnenmarkt.

Der Bundestag hatte zuvor die entsprechenden Anpassungen im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) beschlossen und dem novellierten öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Leag zugestimmt. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) bildet diese nationale Rechtsgrundlage die Voraussetzung dafür, dass Brüssel die Zahlungen genehmigt. Ministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte, die Entscheidung aus Brüssel schaffe für die Lausitz verlässliche Bedingungen für den weiteren Strukturwandel.

Sachsen und Brandenburg erfreut

Auch aus den Ländern kommt Zustimmung. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betont nach Angaben der Staatskanzlei, die Entscheidung gebe dem Unternehmen und der Region Planungssicherheit. Er verweist auf die anstehenden Rekultivierungsarbeiten und auf die Bemühungen, neue wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hebt hervor, dass ein Großteil der Mittel in die Rekultivierung der Tagebaue fließen soll und damit der Region zugutekommt.

Die Leag sieht sich durch die Genehmigung finanziell handlungsfähig. Unternehmenschef Adi Roesch erklärt, die zugesagten Entschädigungen würden die Kosten für Rekultivierung, Sozialverpflichtungen und entgangene Erträge abdecken. Die Mittel fließen laut Unternehmen in Vorsorgegesellschaften der Länder, die seit 2019 ein Sondervermögen für die Wiedernutzbarmachung der Bergbauflächen aufbauen. Roesch verweist zudem auf Investitionen in neue Energieprojekte, die das Unternehmen parallel zum Ausstieg vorantreibt.

Umbau der Regionen finanzieren

Auch der Konzernbetriebsrat begrüßt den Abschluss des Verfahrens. Vorsitzende Silke Rudolf betont, die Beschäftigten hätten eine sozialverträgliche Umsetzung des Ausstiegs verdient. Für jüngere Beschäftigte müssten neue berufliche Perspektiven entstehen, damit die Lausitz als Energieregion erhalten bleibt.

Das KVBG aus dem Jahr 2020 legt Entschädigungen für die Braunkohlekraftwerksbetreiber RWE und Leag fest. Während die Zahlungen an RWE bereits 2023 beihilferechtlich freigegeben wurden, verlief die Prüfung für die Leag komplexer. Grund dafür ist die stufenweise Stilllegung der Kraftwerke bis 2038 und die damit verbundene Prognose entgangener Gewinne.

Die nun genehmigte Struktur umfasst mehrere Auszahlungsstufen. Zunächst erhält die Leag zum Jahresende eine Erstattung von rund 377 Millionen Euro für bereits an die Vorsorgegesellschaften eingezahlte Mittel. Zwischen 2025 und 2029 folgen jährlich 91,5 Millionen Euro für Rekultivierungs- und Sozialkosten. Weitere Zahlungen bis spätestens 2042 sind möglich, wenn die Bundesnetzagentur entgangene Gewinne bestätigt. Damit bleibt die Gesamtsumme auf bis zu 1,75 Milliarden Euro begrenzt, wie sie im KVBG vorgesehen ist.

Als nächster Schritt steht die Unterzeichnung des aktualisierten öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen Bund und Leag an. Nach Angaben des Ministeriums soll dies noch in diesem Jahr erfolgen. Danach kann die Auszahlung der ersten Mittel fristgerecht zum Jahresende beginnen.

Wasserkraftverbände drängen auf mehr Pumpspeicher

Der Pumpspeicher Limberg III in denn österreichischen Alpenn wurde dieses Jahr fertiggestellt. Quelle: Verbund / Wiedl

WASSERKRAFT. Wasserkraftunternehmen fordern von der EU klare Signale für mehr Pumpspeicher. Die Branche sieht wachsende Systemrisiken und verlangt neue Regeln für Langzeitspeicher.

Die europäische Wasserkraftbranche sowie die „International Hydropower Association“ fordern in einem gemeinsamen Brief von der Europäischen Kommission verbindliche Schritte für den Ausbau von Pumpspeichern. Wind- und Solarenergie werden in außergewöhnlichem Umfang ausgebaut, doch mangels ausreichender Langzeitspeicherkapazitäten lässt sich ihr volles Potenzial nicht nutzen, so der Vorwurf in dem Brief, den die Wasserkraftbranche am 18. November veröffentlicht hat.

Um die Versorgung zu sichern, bezahlbare Preise zu gewährleisten und die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen oder Technologien zu reduzieren, „braucht Europa dringend groß angelegte Infrastrukturen, die Strom in Zeiten des Überschusses speichern und bei Bedarf wieder bereitstellen. Pumpspeicher stellen die erprobte Lösung dar“, schreibt die Branche. Zu den Unterzeichnern gehören 15 Unternehmen und Verbände, darunter die Global Renewables Alliance, der europäische Branchenverband der Elektrizitätswirtschaft Eurelectric, der Energiekonzern EDP, Statkraft, Verbund Hydropower sowie Voith Hydro.

Die Branche nennt einen Speicherbedarf von 200.000 MW bis 2030 und 600.000 MW bis 2050. Das würde eine Verdopplung des bestehenden Bestands in den kommenden fünf Jahren und eine Verfünffachung bis in die nächsten zwei Jahrzehnte bedeuten. Laut Angaben des Briefs befinden sich derzeit europaweit Projektvorhaben von mehr als 35.000 MW in der Entwicklung. Die Unterzeichner halten die bestehenden Rahmenbedingungen jedoch für unzureichend, um diese Vorhaben in der nötigen Geschwindigkeit umzusetzen.

Forderungen an EU und Mitgliedstaaten

Dem Schreiben liegt ein Maßnahmenkatalog des „Paris Pledge on Pumped Storage“ (Pariser Vereinbarung über Pumpspeicherwerke) bei. Auf EU-Ebene fordert die Branche eine Initiative zum Ausbau von Stromspeichern. Sie verlangt, Langzeitspeicher in der Gesetzgebung klar von Kurzzeitspeichern und anderen Speichertechnologien zu trennen. Zudem drängt sie auf die Verabschiedung von RED III und der Reform des EU-Marktdesigns.

Auf Ebene der Mitgliedstaaten fordert die Branche die Umsetzung der jüngsten EU-Richtlinien im Energiebereich. Sie verlangt Vergütungssysteme, die Systemdienstleistungen über alle Zeiträume honorieren und Pumpspeicher in Erlösstabilisierungsmechanismen einbeziehen. Weitere Forderungen betreffen die Abschaffung doppelter Netzentgelte für Speichertechnologien sowie beschleunigte Genehmigungsverfahren.

Marktstrukturen und globale Entwicklungen

Die Unterzeichner kritisieren die Annahme, chemische Batterien könnten den gesamten Speicherbedarf decken. Sie verweisen auf Chinas Ausbau von mehr als 90.000 MW Pumpspeicherprojekten und sehen darin ein Signal für die wachsende Bedeutung dieser Technologie. Nach Einschätzung der Branche mindern Pumpspeicher die Importabhängigkeit, da sie ohne kritische Rohstoffe und externe Lieferketten auskommen.

Europäische Hersteller geben an, ihre Kapazitäten auszubauen, wenn politische Planungssicherheit entsteht. Die Verbände halten den Zeitfaktor für zentral und betonen die Notwendigkeit, Pumpspeicher fest in der europäischen Energiestrategie zu verankern. Europa habe bereits zuvor globale Führungsstärke beim Ausbau erneuerbarer Energien gezeigt. Jetzt müsse es erneut handeln und Pumpspeicher in den Mittelpunkt seiner Strategie stellen.

Orientierungshilfe für Wasserstoffnetze

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

WASSERSTOFF. Das neue Projekt „Portal Green II“ stellt neue Leitfäden für Wasserstoffnetze und Power-to-Gas-Anlagen bereit. Sie sollen die Umwidmung von Erdgasnetzen praxisnah aufzeigen.

Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur gewinnt für Energieversorger an Bedeutung, da Netzbetreiber den Einsatz von Wasserstoff als Baustein ihrer künftigen Wärme- und Gasversorgung prüfen. Die damit verbundenen Genehmigungs- und Technikfragen wirken jedoch komplex, wie der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) konstatiert.

Das Projektkonsortium „Portal Green II“ stellt vor diesem Hintergrund neue Leitfäden bereit, die Beteiligte bei Planung, Bau und Betrieb unterstützen sollen. Wie der DVGW in einer Mitteilung vom 17. November bekannt gibt, entstanden die Unterlagen in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen aus der Praxis. Das Konsortium setzt sich aus der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH aus Leipzig, dem DVGW und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH zusammen.

Die Partner haben fünf Leitfäden erarbeitet, die sich mit der Umstellung bestehender Erdgasleitungen auf Wasserstoff, dem Neubau von Wasserstoffleitungen und den Anforderungen an Power-to-Gas-Anlagen beschäftigen. Die Unterlagen stehen kostenfrei bereit und richten sich an Planer, Behörden, Betreiber und weitere Akteure, die Wasserstoffprojekte vorantreiben.

Austausch zu Arbeitsalltagsfragen

Projektleiterin Josephine Glandien von der DBI erklärt, die Leitfäden bündelten praxisnahe Informationen und beruhten auf einem intensiven Austausch mit Behörden, Industrie und Forschung. Sie betont den dialogorientierten Ansatz, der nach Angaben der Projektpartner von Beginn an eine zentrale Rolle spielte. Energieversorger hätten in Workshops und Interviews beschrieben, welche Fragen im Arbeitsalltag auftreten und welche Informationen sie für eine sichere Projektplanung benötigen.

Nach Angaben von Niklas Zigelli aus dem Stadtwerke-Verbund Thüga profitieren die Betreiber vom gemeinsamen Wissensstand, weil sich viele Fragestellungen in ähnlicher Form in unterschiedlichen Regionen stellen. Er sieht den Vorteil vor allem darin, dass Prozesse vereinheitlicht und technische Einschätzungen vergleichbarer werden.

Leitfäden zu Genehmigung und Technik

Zwei Leitfäden widmen sich der Umstellung bestehender Erdgasleitungen auf Wasserstoff. Der Genehmigungsleitfaden beschreibt die relevanten gesetzlichen Vorgaben und erläutert gängige Anzeige- und Genehmigungsverfahren. Betreiber können Antragsunterlagen damit strukturierter vorbereiten. Hendrik Schoppen von der Westnetz GmbH hebt hervor, dass die Unterlagen im Alltag helfen, da sie typische Abläufe klar darstellen. Ein weiterer Leitfaden stellt technische Grundlagen zusammen. Er fasst den aktuellen Forschungsstand und das DVGW-Regelwerk zusammen und beschreibt, worauf Betreiber bei Planung, Bau und Betrieb achten. Dieter Drews von TÜV Rheinland ordnet die Überarbeitung des Regelwerks als anspruchsvoll ein und sieht in den Ergebnissen eine Orientierung für die Branche.

Aktualisierte Unterlagen zu Power-to-Gas

Das Konsortium aktualisierte zudem zwei Leitfäden, die bereits aus dem Vorgängerprojekt Portal Green vorliegen. Sie betreffen Power-to-Gas-Anlagen bis 5 MW und gehen auf rechtliche und technische Neuerungen ein. Dazu zählen immissionsschutzrechtliche Fragen, Anpassungen im Baurecht und Vorgaben für überwachungsbedürftige Anlagen. Thematisch ergänze das Konsortium Cybersicherheit und aktuelle technische Entwicklungen.

Ein weiterer Leitfaden richtet sich an Betreiber kleinerer H2-Anlagen zur Eigenversorgung. Er soll Behörden und Unternehmen unterstützen, weil diese Projekte oft andere Anforderungen aufweisen als größere Netzanbindungen.

Die vom DVGW entwickelte Einspeiselandkarte zeigt, wo in Deutschland bereits Wasserstoff ins Gasnetz gelangt. Sie bildet Projekte ab, die einspeisen, eine finale Investitionsentscheidung erreicht haben oder sich im Bau befinden.

Portal Green II lief insgesamt drei Jahre und endet zum Jahresende 2025. Als assoziierte Praxispartner wirkten unter anderem Avacon Netz, EWE Netz, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Westnetz sowie der Stadtwerke-Verbund Thüga mit.

Die fünf Leitfäden der Projekte „Portal Green I“ und „Portal Green II“ lassen sich jeweils auf der Internetseite des DVGW herunterladen.

Deutschland leistet Beitrag für Klimaanpassung

Quelle: Fotolia / malp

KLIMASCHUTZ. Deutschland sagt auf der Klimakonferenz in Brasilien 60 Millionen Euro für den internationalen Anpassungsfonds zu, wie Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) mitteilte.

Deutschland stellt erneut Mittel für Länder bereit, die besonders unter den Folgen der Erderwärmung leiden. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kündigte auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belem an, dass die Bundesregierung weitere 60 Millionen Euro an den internationalen Anpassungsfonds überweist.

Das Ministerium erklärte, der Fonds unterstütze Staaten, die auf internationale Hilfe angewiesen sind, um sich gegen Dürren, Überschwemmungen oder zunehmende Hitzebelastung zu wappnen. Bereits bei der Konferenz im vergangenen Jahr im aserbaidschanischen Baku hatte Deutschland denselben Betrag zugesagt.

Schneider betonte laut Ministerium, dass steigende Temperaturen das Leben vieler Menschen erschweren. Er verwies darauf, dass ohne ausreichende Anpassungsmaßnahmen Hunger und Armut zunähmen und Menschen ihre Heimat verlassen müssten. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums sei Deutschland seit 2007 kumulativ größter Geber des Fonds mit insgesamt 610 Millionen Euro.

Anpassungsfonds unterstützt 200 Projekte

Der internationale Anpassungsfonds, der seinen Sitz in Washington hat und seit 2007 als multilaterales Instrument arbeitet, unterstützt konkrete Projekte in besonders betroffenen Regionen. Er finanziert unter anderem Maßnahmen für resilientere Landwirtschaft, Küstenschutz oder den Aufbau von Warnsystemen für extreme Wetterereignisse. Laut Ministerium verwaltet der Fonds die Mittel gemeinsam mit Entwicklungs- und Industrieländern. Das Gremium ermögliche Partnerländern zudem direkten Zugang zu Fördergeldern, was die Umsetzung vor Ort erleichtere.

Seit seiner Gründung setzte der Fonds nach Angaben der Organisation rund 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro) für rund 200 Projekte in 108 Ländern ein und erreichte damit mehr als 50 Millionen Menschen. Insgesamt erhielt der Fonds bisher rund 1,7 Milliarden Euro an Beiträgen. Deutschland steuerte laut Bundesumweltministerium etwa 610 Millionen Euro bei.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Klimafolgen weltweit sichtbarer werden. Wissenschaftler stellen seit Jahren fest, dass steigende Temperaturen extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und Stürme wahrscheinlicher machen. Auch die Ausbreitung bestimmter Infektionskrankheiten nehme in wärmeren Regionen zu. Der Fonds soll Gemeinschaften unterstützen, die diesen Entwicklungen ohne externe Hilfe kaum begegnen können.

Weitere deutsche Unterstützungsleistungen

Im Jahr 2024 stellte Deutschland laut Ministerium 2,84 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für internationale Anpassungsfinanzierung bereit. Das entsprach 46 Prozent der gesamten Klimafinanzierung von 6,11 Milliarden Euro. Der Anpassungsfonds gilt dabei als eines von mehreren Instrumenten, mit denen die Bundesregierung Projekte in Entwicklungsländern unterstützt. Mit den Beiträgen will Deutschland nach eigenen Angaben seinen Anteil an der globalen Anpassungsagenda erfüllen.

Auf der Konferenz wird mit Interesse eine weitere deutsche Zusage erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte bei einem Besuch in Belem an, Deutschland könne sich mit einer „namhaften Summe“ am brasilianischen Regenwaldfonds beteiligen. Der Fonds, der von der Regierung in Brasilia verwaltet wird, soll Staaten unterstützen, die ihre Wälder erhalten. Das Modell sieht vor, Länder für geschützte Waldflächen zu entlohnen und bei Verlusten Sanktionen zu verhängen. Die Regenwälder gelten als bedeutende Speicher für Treibhausgase und spielen eine zentrale Rolle für das globale Klima.

Mit der neuerlichen Zusage an den Anpassungsfonds will die Bundesregierung nach eigenen Angaben ein Signal der Verlässlichkeit senden. Schneider hofft laut Ministerium darauf, dass der deutsche Beitrag das Vertrauen in die internationale Zusammenarbeit stärkt und die Verhandlungen in Belem unterstützt.

Informationen zum Internationalen Anpassungsfonds stehen auf der Internetseite des Bundesumweltministeriums bereit.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Niedrige Gasreserven erhöhen Winterrisiken

GAS. Die Initiative Energien Speichern („INES“) kritisiert, dass Deutschland mit einem Speicherfüllstand von 75 Prozent auf ungewöhnlich niedrigen Niveau in den Winter startet.

Deutschland beginnt die Heizperiode mit Gasspeichern, die laut der Initiative Energien Speichern nur zu 75 Prozent gefüllt sind. Der Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher bewertet im November-Update den Ausgangswert als deutlich unter dem üblichen Niveau vergangener Jahre. Dies könne bei einer Kältewelle zu Knappheit führen, obwohl die gebuchten Kapazitäten rein technisch größere Füllmengen ermöglicht hätten.

Nach Angaben der Organisation lag der Füllstand zu Beginn des Speicherjahres am 1. April bei 29 Prozent. Die Befüllung schritt über den Sommer zwar voran, blieb jedoch im europäischen Vergleich und im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Bundesregierung hätte aus Sicht von Ines über das Gasspeichergesetz jederzeit staatliche Instrumente aktivieren können, um höhere Füllstände sicherzustellen.

BMWE sieht Versorgung gesichert

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) widerspricht der Einschätzung der Initiative. Laut dem Ministerium sind die deutschen Speicher gut gefüllt, und es gebe weder national noch europäisch Hinweise auf Versorgungsengpässe. Diese Einschätzung würden auch die Europäische Kommission und die Fernleitungsnetzbetreiber teilen. Das BMWE verweist darauf, dass der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE) nicht eingreifen musste, was zusätzliche Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher vermieden habe.

Seit dem 29. August seien die deutschen Erdgasspeicher laut BMWE zu über 70 Prozent gefüllt. Damit sei das durchschnittliche Ziel der Gasfüllstandsverordnung bereits deutlich vor dem Stichtag 1. November erreicht worden. Viele Speicher lägen sogar über 90 Prozent. Die Versorgungssicherheit hänge jedoch nicht allein vom Speicherstand ab, sondern auch von Importinfrastruktur und europäischem Marktumfeld.

Das Ministerium hebt dafür die Bedeutung der vier derzeit verfügbaren schwimmenden LNG-Terminals sowie die Anbindung österreichischer Speicher wie Haidach und 7Fields an das bayerische Fernleitungsnetz hervor. Nach Einschätzung des BMWE sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich. Zum Speicher Rehden, dessen Füllstand unter der gesetzlichen Vorgabe liegt, erklärt das Ministerium, dass die Vermarktung Aufgabe des Betreibers Sefe Storage sei. Der Speicher werde am Markt weniger stark nachgefragt.

Gründe seien die langsame Ausspeicherung aus dem Porenspeicher und die Lage nahe anderer großer Speicher sowie Einspeisepunkte für norwegisches Pipelinegas und LNG. Durch die veränderte Versorgung seit 2022 habe Rehden nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher, so das Ministerium.

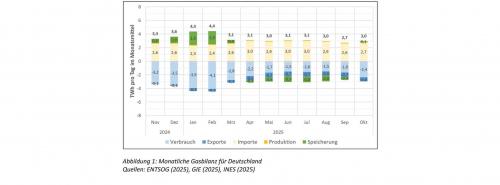

|

| Monatliche Gasspeicherbilanz November 2024 bis Oktober 2025 (für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Ines |

Drei Szenarien berechnet

„INES“ hat für den Winter 2025/26 drei Szenarien modelliert. Grundlage ist der tatsächliche Startwert von 75 Prozent zum 1. November. Für zwei Szenarien mit warmen oder durchschnittlichen Temperaturen – orientiert an den Wetterjahren 2020 und 2016 – erwartet die Organisation, dass die Speicher über den Winter moderat bis deutlich sinken. Die gesetzliche Füllstandsvorgabe von 30 Prozent zum 1. Februar 2026 lässt sich in beiden Szenarien einhalten.

Beim Kälteszenario mit Temperaturen wie im europäischen Winter 2010 sieht „INES“ eine vollständige Entleerung bereits Mitte Januar. Die Organisation geht davon aus, dass sich der Verbrauch dann nicht mehr vollständig decken lässt, selbst wenn er auf dem Niveau der jüngsten Einsparungen bleibt. Gegenüber dem September-Update fallen die Unterdeckungen größer aus. Ines begründet dies mit dem niedrigeren Startfüllstand, einem höheren Gasverbrauch der vergangenen vier Monate und einer schwächeren Speicherbefüllung im EU-Binnenmarkt.

Warnung vor Gasmangel bei Kälteperiode

Sebastian Heinermann, Geschäftsführer von „INES“, bewertet die Lage kritisch. Er sagt, die aktuellen Daten zeigten, dass der Füllstand für einen sehr kalten Winter nicht ausreiche. Aus seiner Sicht habe die Bundesregierung die bestehenden Möglichkeiten nicht genutzt, um höhere Reserven sicherzustellen.

Heinermann verweist auf den Koalitionsvertrag, in dem die Regierung angekündigt habe, Instrumente einzuführen, die eine versorgungssichere und kostengünstigere Speicherbefüllung ermöglichen sollen. Er betont, dass andere EU-Mitgliedstaaten durch politische Maßnahmen spürbar bessere Ausgangslagen schaffen.

Informationen zu den Gasspeicherfüllständen stehen auf der Internetseite der „INES“ bereit.

Einstieg bei Open Grid platzt wegen chinesischen Einflusses

Quelle: Fotolia / tomas

GASNETZ. Der italienische Ferngasnetzbetreiber (FNB) Snam hat es aufgegeben, beim größten deutschen FNB OGE einzusteigen. Das deutsche Wirtschaftsministerium hatte Bedenken.

Der italienische Gasnetzbetreiber Snam hat seine Pläne für den geplanten Einstieg beim deutschen Konkurrenten Open Grid Europe (OGE) aufgegeben. Snam und der Verkäufer des OGE-Anteils − die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten − hätten das im April unterzeichnete Abkommen nach einer längeren außenwirtschaftlichen Prüfung durch Deutschland annulliert. Dies gab Snam in einer Mitteilung vom 14. November bekannt.

Als Begründung wurde angeführt, dass Snam es nicht ganz gelungen sei, die Bedenken der zuständigen deutschen Behörden hinsichtlich des 24,99-Prozent-Anteils an OGE mit Nachbesserungen zu zerstreuen. Hintergrund ist eine außenwirtschaftliche Prüfung des Deals, die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) schon seit Bekanntwerden des Vertrags vom April durchführt. Diese ist immer fällig, wenn Nicht-EU-Unternehmen oder -Staaten sich an kritischer Infrastruktur in der EU beteiligen möchten.

Im September war bekannt worden, dass sich die Bedenken auf den indirekten chinesischen Anteilseigner an der Snam − den Netzbetreiber State Grid − beziehen. Im selben Monat hätte das Geschäft aber nach den ursprünglichen Plänen von Snam und ADIA schon abgeschlossen sein sollen. Snam-Chef Agostino Scornajenchi hatte gedroht, die Übernahme nicht „um jeden Preis“ zu verfolgen.

State Grid ist mit 35 Prozent an CDP Reti, der Beteiligungsgesellschaft der italienischen Förderbank CDP, beteiligt. CDP Reti wiederum hält 31,4 Prozent an Snam. Die Chinesen hätten dadurch einen Vertreter in den Snam-Verwaltungsrat entsenden dürfen.

Genau genommen, wollte Snam für 920 Millionen Euro 24,99 Prozent an der OGE-Mutter „Vier Gas Holding“ erwerben, die bisher die Infinity Investments der ADIA aus Abu Dhabi hält. Deutschland hatte bereits 2018 eine chinesische Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz vereitelt.

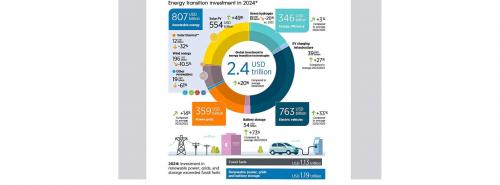

Zwanzig Prozent mehr globales Investment in die Energiewende

Quelle: Irena

KLIMASCHUTZ. Im aktuellen Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) verzeichnen die Investitionen in die Energiewende 2024 weltweit ein zwanzigprozentiges Wachstum.

Am 17. November erschien die vierte Ausgabe der Analyse „Global Landscape of Energy Transition Finance“, die gemeinsam von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) und der Climate Policy Initiative (CPI) erstellt wurde. Seit 2018 zielen diese Analysen darauf ab, den umfassendsten Überblick über Investitionen in erneuerbare Energien zu bieten und Trends nach Technologie, Endverbrauch, Region, Art und Quelle der Investition (öffentlich oder privat) sowie Finanzinstrument zu analysieren.

Der diesjährige Bericht erweitert laut Irena seine Berichterstattung auf weitere Sektoren der Energiewende, darunter Stromnetze, Energiespeicherung, Energieeffizienz, grüner Wasserstoff und Elektrifizierung des Verkehrs. Außerdem werden Daten zu Wärmepumpen, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) und anderen Energiewendetechnologien präsentiert.

Mehr Energiewende-Investitionen 2024

Im Jahr 2024 erreichten die weltweiten Investitionen in Energiewendetechnologien ein Rekordhoch von 2,4 Billionen US-Dollar (umgerechnet etwa 2,1 Billionen Euro). Dies war laut dem Bericht ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Jahresniveau von 2022/2023. Das Wachstum in relativ ausgereifte Technologien, wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Netze und elektrifizierter Verkehr setzte sich im Jahr 2024 fort, wenn auch in einem langsameren Tempo als in den Vorjahren.

Dagegen gingen Investitionen in aufstrebende Technologien wie grüner Wasserstoff und CO2-Einlagerung (CCS) im Jahr 2024 zurück. Einzig Batteriespeicher konnten ihr robustes Wachstum fortsetzen. Seit 2019 liegt laut Irena der Anteil der Energie-Investitionen in erneuerbare Technologien weitgehend konstant bei etwa ein Drittel (35 Prozent im Jahr 2024).

Andere Energiewendebereiche konnten erheblich zulegen. So stieg der Anteil der Investitionen in Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur um 13,6 Prozent bis 31,6 Prozent zwischen 2019 und 2024. Allerdings sank der Anteil der Investitionen in Stromnetze und Energieeffizienz und verteilte sich nahezu gleichmäßig zwischen den beiden Technologien.

Besonderheiten der Berichtsausgabe 2025

- detailliertere Daten zu Investitionen in die Energiewende über erneuerbare Energien hinaus

- Analysiert von Trends nach Region, Art und Quelle der Finanzierung sowie Finanzinstrument

- Kontrolle der Auswirkungen der Inflation auf die Gesamtinvestitionen durch die Umrechnung von Investitionen zu aktuellen Preisen in konstante Preise.

- Kapitel über Investitionen in Lieferketten, die für die Lokalisierung von Wertschöpfungsketten, die Maximierung des sozioökonomischen Nutzens, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und die Verringerung der Abhängigkeit von Importen von entscheidender Bedeutung sind.

|

| Entwicklung der globalen Energiewende-Investitionen 2024 (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Irena |

Zudem geht die Studie über die Analyse von Investitionen nach Quellen (öffentlich oder privat) hinaus und unterscheidet zwischen wirkungsorientierten Fonds – einschließlich Zuschüssen und vergünstigten Schulden – und gewinnorientiertem Kapital. Dies sei laut den Autoren notwendig, da die Grenzen zwischen den Investitionstreibern zunehmend verschwimmen. Öffentliche Fonds verhielten sich in Bezug auf Risikoaversion und Erwartung risikogerechter Renditen zunehmend wie privates Kapital, und private Fonds tätigen wirkungsvolle Investitionen ohne Erwartung finanzieller Erträge im Rahmen sozialer Verantwortung von Unternehmen und philanthropischer Aktivitäten.

Die Berichtsreihe ziele darauf ab, öffentliche Politik- und Investitionsentscheidungen zu informieren und die Ausrichtung der Finanzströme auf globale Klima- und nachhaltige Entwicklungsziele zu unterstützen. Dies sei möglich durch die Verbesserung des Verständnisses der aktuellen Landschaft der Finanzierung der Energiewende. Außerdem würden die größten Akteure und ihrer Unterschiede in verschiedenen Kontexten identifiziert.

Der 137-seitige Bericht „Global landscape of energy transition finance“ steht als PDF im Internet zum Download bereit.

Monatlicher Erdgasverbrauch in Deutschland bis 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im September 2025 wurden in Deutschland rund 167 Petajoule Erdgas verbraucht. Damit ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Dies zeigen die am 12. November veröffentlichten Daten des Statista Research Departments. Die Abkehr von russischem Erdgas sorgt für eine Preissteigerung: Seit Beginn des Jahres 2022 stieg der Verbraucherpreis für Erdgas signifikant an, und erst die durch die Bundesregierung beschlossene Soforthilfe zum Erlass des Dezemberabschlags konnte diesen Aufwärtstrend stoppen. Die gestiegenen Preise lassen sich vor allem mit den eingestellten Erdgasexporten aus Russland begründen. Vor dem Ukrainekrieg bezog Deutschland mehr als die Hälfte seiner Erdgasimporte durch Russland und war dann gezwungen, seine Importstruktur zu diversifizieren.

Quelle: Shutterstock / Richard Bradford

Wärme-App für Versorger und Netzbetreiber

WÄRMENETZ. Wie eine Fernwärme-App für die Qualitätsüberwachung und -sicherung aufgebaut sein muss, erforscht der AGFW mit Projektpartnern. Dies soll Versorgern und Netzbetreibern eine Hilfe sein.

Im November hat der Energieeffizienzverband AGFW mit weiteren Projektpartner das Forschungsvorhaben „QSmartApp“ gestartet. Dies teilte der Verband am 17. November mit. Das Ziel ist eine Fernwärme-App, die die Qualitätsüberwachung und -sicherung für Versorger und Netzbetreiber sowie für Bauausführende erleichtern soll.

Im Bereich der Digitalisierung von Bauprozessen existieren zwar bereits Baustellen-Apps. Diese richten sich laut dem Verband jedoch überwiegend an den Hochbau und berücksichtigen dabei nicht die spezifischen Anforderungen des Fernwärmeleitungsbaus und des AGFW-Regelwerks. Hier setzt laut dem AGWF die „QSmartApp“ an. Der AGFW kooperiert hierzu mit der „Phase8Consult GmbH“, die den Anstoß zum Projekt gegeben haben, und der Smartdings GmbH.

Projektleiter Tillmann Deselaers will mit den Projektpartnern prüfen, inwiefern eine spätere App fachliche Fragen mithilfe integrierter Regelwerke beantworten kann. Damit setze die aktuelle App einen wichtigen Impuls. „Der Ausbau der Netze und Anschlüsse wird durch die digitalen Hilfsmittel erleichtert, indem qualifizierte Fachkräfte schneller und besser arbeiten können, bei einer gleichbleibend hohen Qualität“, sagte Heiko Huther, Geschäftsführer der AGFW-Projekt GmbH. Langfristig wolle man die Servicepotenziale digitaler, KI-basierter Tools im Fernwärmeleitungsbau erweitern und so die Versorgungssicherheit und Effizienz steigern.

Das „QSmartApp“-Projekt wird vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) im Förderformat „Mikroprojekte zur angewandten Energieforschung“ im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung gefördert.

Deutsch-schwedische Kooperation für Glasfaser in Sachsen

Quelle: Sachsenenergie / Martin Förster

GLASFASER. „SachsenEnergie“ will mit Bahnhof Nätverk eine Open-Access-Strategie umsetzen und schnelles Internet zu seinen Kunden bringen.

Für den Ausbau seines Breitbandgeschäfts hat sich Sachsenenergie mit einem Partner aus Schweden zusammengetan. Gemeinsam mit „Bahnhof AB“ will der Versorger mit Sitz in Dresden schnelle Internetverbindungen von bis zu 2.000 Mbit pro Sekunde den Kunden im Freistaat ermöglichen. Das Breitbandgeschäft von Sachsenenergie ist bei deren Tochtergesellschaft Sachsen Gigabit angesiedelt.

„Mit Sachsen Gigabit bringen wir unsere skandinavische Breitbandphilosophie nach Sachsen“, sagt Philipp Riederer. Das Ziel des Unternehmens sei einfach: „Schnelles und sicheres Internet und transparente Preise – ohne unnötige Extras“, so der CEO der deutschen Tochter Bahnhof Nätverk GmbH.

Das schwedische Unternehmen, dessen Gründer Jon Karlung den deutschen Begriff für den Firmennamen vor 31 Jahren gewählt hat, sei einer der größten Open-Access-Anbieter in Schweden und habe dort mehrere Auszeichnungen als „Bester Breitbandbetreiber“ bekommen, heißt es in der Mitteilung der Sachsenenergie.

Eine sogenannte Open-Access-Kooperation ermöglicht unterschiedlichen Anbietern den Zugriff auf ein bereits verlegtes Glasfasernetz. Kunden können ihren Anbieter frei wählen, während ein unwirtschaftlicher Doppelausbau von Glasfasernetzen in derselben Ortschaft vermieden wird. Open Access ist für Glasfasernetze in Deutschland gesetzlich zwar nicht geregelt, wird jedoch von zahlreichen Telekommunikations- und Netzanbietern freiwillig unterstützt. So hat beispielsweise EWE im Frühjahr 2025 eine solche Partnerschaft gemeinsam mit der Deutschen Glasfaser Holding angekündigt.

In Deutschland arbeitet Bahnhof Nätverk unter anderem bereits mit der OXG Glasfaser GmbH und der Eurofiber Netz GmbH zusammen. Energiesachsen sei nun das fünfte Unternehmen, das eine Kooperation mit dem schwedischen Breitbandanbieter eingehe.

Sachsenenergie kündigt an, bis 2028 insgesamt 133.000 Haushalte in Sachsen mit einem Glasfaseranschluss versorgen zu wollen. Im Fokus dabei sind die Landkreise Meißen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen sowie die Landeshauptstadt. In Dresden allein sollen 100 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert werden.

Premieren-Windparks von Total Energies vor letzter Hürde

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT OFFSHORE. Total Energies kommt seinen ersten deutschen Offshore-Windparks etwas näher. Der französische Konzern hat die Genehmigungsanträge für zwei Meeresfarmen in Nord- und Ostsee eingereicht.

Jetzt hat die Genehmigungsbehörde das Wort. Dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) liegen inzwischen die Bauanträge für zwei Offshore-Windparks von Total Energies vor. Und dies „fristgerecht“, teilt die deutsche Tochter des französischen Öl- und Gaskonzerns mit.

„NordseeEnergies 1“ (NSE1, mit 2.000 MW Leistung) und „OstseeEnergies“ (OSE, 1.000 MW) hat das Unternehmen die Projekte getauft. Aus dem Jahr 2023 stammen die Zuschläge der Bundesnetzagentur. Bis zur Baugenehmigung – formal: Planfeststellungsbeschluss – des BSH könnten noch einmal gesetzlich erlaubte 18 Monate vergehen.

Total Energies wagt sich in Deutschland damit auf neues Terrain vor. Der Zuschlag 2023 markierte den Beginn der Offshore-Aktivitäten hierzulande. In den beiden Folgejahren sicherte sich das Unternehmen zwei weitere Meeres-Projekte vor Deutschlands Küste. Die Motivation für das hiesige Engagement beschreibt Antoine Becker, Managing Director Offshore Wind, so: „Deutschland ist der wichtigste europäische Markt für die Entwicklung unseres integrierten Stromgeschäftes.“

Im Meer vor den Niederlanden und Frankreich ist Total Energies überdies mit RWE an Gemeinschaftsprojekten beteiligt. Allerdings wollen die Essener ihr französisches Engagement einstellen (wir berichteten).

Das BSH prüft nun unter anderen die Angaben von Total Energies über die Umweltverträglichkeit, das Schutz- und Sicherheitskonzept sowie die vorläufige Platzierung von Turbinen und Kabelsystemen in der Meeresfarm. Der Konzern möchte die Anlagen ab 2029 errichten und 2031 in Betrieb nehmen. Die Parks sollen rechnerisch in Summe mehr als drei Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgen können.

Tiefbauarbeiten für Stromautobahn starten

Quelle: Fotolia / Rene Grycner

SCHLESWIG-HOLSTEIN. In Schleswig-Holstein haben die Tiefbauarbeiten für die Stromautobahn Südlink begonnen. Über diese Erdkabeltrasse soll Windstrom aus Norddeutschland in den Süden kommen.

Etwa 23 Kilometer des rund 700 Kilometer langen Projektes führen durch das nördlichste Bundesland und unterqueren schließlich die Elbe, wie der Netzbetreiber Tennet mitteilt.

Gleichzeitig wurde in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) der Grundstein für den Stromkonverter Wilster gelegt. Er soll Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, um den Strom verlustarm zu transportieren. „Der Netzausbau ist ein zentrales Element für bezahlbaren Strom in ganz Deutschland und die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität“, betonte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

Thorsten Dietz, Direktor für Gleichstromprojekte bei Tennet, sagte: „Mit der Grundsteinlegung für den Konverter Wilster und dem Start der Tiefbauarbeiten in Schleswig-Holstein machen wir einen großen Schritt in der Umsetzung von Südlink.“ Damit werde die Grundlage für ein zukunftsfähiges Stromnetz geschaffen.

Fertigstellung bis Ende 2028

Den Angaben von Tennet zufolge sollen Anlagen in Brunsbüttel und Wilster den Windstrom aus Norddeutschlands windreichen Regionen in Gleichstrom umwandeln, der sich über große Entfernungen effizienter transportieren lässt.

Von dort soll er nach Leingarten (Baden-Württemberg) und Bergrheinfeld (Bayern) fließen, wo er wieder in Wechselstrom zurückverwandelt wird. So soll er ins regionale Netz gelangen und Haushalte und Industrie versorgen. Die 700 Kilometer lange Südlink-Trasse soll bis Ende 2028 fertig sein.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Kommune in Ostwürttemberg gründet eigenes Stadtwerk

STADTWERKE. Eine 10.000-Seelen-Kommune auf der Ostalb gönnt sich ein Stadtwerk. Die Stadt Heubach hat die Weichen für eine Gesellschaft gestellt, die sich besonders den Öko-Energien widmen soll.

Die Stadtwerke-Landschaft ist um eine Wegmarke reicher. In Ostwürttemberg hat die Stadt Heubach die Gründung eines eigenen Versorgers beschlossen. Er hört auf den Namen „StadtWerk Heubach GmbH“.

Die Ratsbeschlüsse zur Gründung des Stadtwerks und zur Besetzung des Aufsichtsrates sind inzwischen erfolgt. Offen ist derzeit auf der Ostalb, wer künftig die Geschäftsleitung des neuen Unternehmens übernimmt. Dazu gab es bis zuletzt noch keine Entscheidung des Kontrollgremiums.

Heubach ist eine Kommune im Ostalbkreis, die im Westen Schwäbisch Gmünd als Nachbarn hat, am Berg Rosenstein liegt und über etwas mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner verfügt. Mit dem Stadtwerk soll nun eine eigene Gesellschaft den Auf-, Ausbau und Betrieb von Anlagen stemmen, die Energie, Wärme und Kälte produzieren.

„Vorwiegend“ sollten dabei klimafreundliche und regenerative Energien zum Einsatz kommen, heißt es im Gesellschaftsvertrag, dem der Gemeinderat zugestimmt hat. Die Kommune ist demnach alleinige Gesellschafterin. Allerdings sind laut Satzung Kooperationen mit Partnerunternehmen oder Beteiligungen an anderen Gesellschaften vorgesehen.

Aktuell packt die Kommune den Ausbau des Nahwärmenetzes in einigen Bereichen der Stadt an. Allein der Bau dieser Leitungen soll laut Ratsvorlage etwa 500.000 Euro kosten. Das Stadtwerk soll nach den Vorstellungen der Stadt künftig auch für die Weiterentwicklung des Nahwärmenetzes zuständig sein.

In die Verantwortung des Stadtwerks gehen auch alle Einrichtungen und Anlagen über, die die Kommune bisher für ihre Versorgungsleistungen besitzt – etwa im Bereich Wasserversorgung oder Abfall. Auch in der Gas- und Stromversorgung war Heubach bislang alles andere als untätig: Mit Essingen und Oberkochen trägt die Stadt die komplett kommunale „Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb“ (GEO).

Nordex baut und wartet 77-MW-Windpark in der Eifel

Elf N163-Anlagen errichtet Nordex in der Eifel. Quelle: Nordex

WINDKRAFT ONSHORE. Großprojekt in der Eifel: EVM, Stadtwerke Karlsruhe und Thüga vertrauen ihren 77-MW-Windpark dem Hamburger Turbinenbauer Nordex an. Der Vertrag umfasst auch die künftige Wartung.

Nordex stellt in den kommenden Monaten elf Windkraftanlagen auf einen Höhenzug in der Eifel. Der Hamburger Turbinenbauer hat laut Mitteilung den Auftrag für den „Windpark Schneifelhöhe“ erhalten, der ein Gemeinschaftsprojekt von Energieversorgung Mittelrhein (EVM), Stadtwerken Karlsruhe und Thüga Erneuerbare Energien darstellt.

Die Schneifel erstreckt sich über die beiden rheinland-pfälzischen Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifel und bietet mit einer maximalen Höhe von gut 700 Metern vielversprechende Windbedingungen. Die Nordex-Anlagen stehen auf einer Höhe von 630 bis 690 Meter und haben Bäume als Nachbarn – die Maschinensammlung entsteht als Waldwindpark.

Das norddeutsche Unternehmen hat den Auftrag für die Baureihe N163/6.X erhalten. Die Turbinen der „Delta4000“-Serie erreichen eine maximale Leistung von 7 MW und ragen an der Nabe 164 Meter in die Höhe. Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen, ans Netz gehen soll der Park im zweiten Halbjahr 2027.

Über den Bau hinaus haben die Partner vereinbart, Nordex auch die Wartung des Windparks zu übertragen. Diese Serviceleistungen umfassen einen Zeitraum von 20 Jahren. Dies ist die maximale Spanne, in der Windkraftanlagen eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erhalten.

Energie Saarlorlux setzt auf Kontinuität

Joachim Morsch. Quelle: Energie SaarLorLux AG

PERSONALIE. Die „Energie SaarLorLux AG“ verlängert die Amtszeit ihres Vorstandes und Sprechers Joachim Morsch. Die Entscheidung soll Stabilität sichern.

Der Energieversorger aus Saarbrücken bestätigt Joachim Morsch für weitere vier Jahre im Vorstand. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat die Entscheidung einstimmig getroffen hat. Die Gesellschafter sind Engie Deutschland mit 51 Prozent und die Stadtwerke Saarbrücken mit 49 Prozent. Die Verlängerung stärkt die strategische Ausrichtung des Versorgers in einer Phase hoher energiepolitischer Unsicherheit, heißt es in der Mitteilung.

Der Aufsichtsrat strukturiert aktuell das Führungsteam neu und setzt gleichzeitig auf Kontinuität. Erst vor wenigen Wochen kündigte das Unternehmen den Einstieg von Armin Baumgärtner als neuem kaufmännischem Vorstand an (wir berichteten). Baumgärtner übernimmt die Position von Detlef Huth, der nach mehr als zehn Jahren in den Ruhestand ging. Künftig soll Morsch gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Martin Kraus sowie ab Anfang 2026 mit Armin Baumgärtner das Vorstandsteam bilden.

Joachim Morsch gehört seit 2011 dem Vorstand an. Er startete seine Laufbahn 1991 bei den Stadtwerken Saarbrücken und wechselte später in verschiedene Leitungsfunktionen der heutigen Engie-Gruppe. Dort verantwortete er unter anderem Kraftwerksstandorte im Saarland und in Bayern, bevor er zur Energie Saarlorlux zurückkehrte. Laut Unternehmen trieb er maßgeblich die Umstellung des Erzeugungsportfolios voran.

Die Energie Saarlorlux AG bietet Strom, Gas und Fernwärme an. Der Versorger betreut laut seiner Internetseite rund 97.000 Stromkunden, rund 40.000 Gaskunden und rund 12.000 Wärmekunden. Die Stadtwerke Saarbrücken GmbH hingegen übernimmt als kommunales Unternehmen in Saarbrücken die klassischen Versorgungs- und Infrastrukturaufgaben: Sie betreibt das Leitungsnetz für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser, verantwortet Verkehr und weitere kommunale Dienste.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

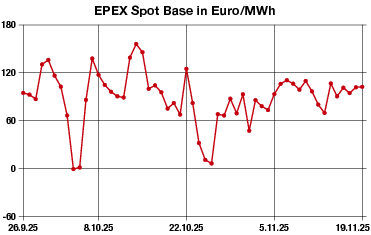

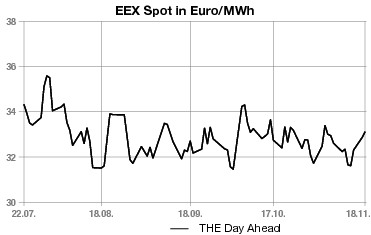

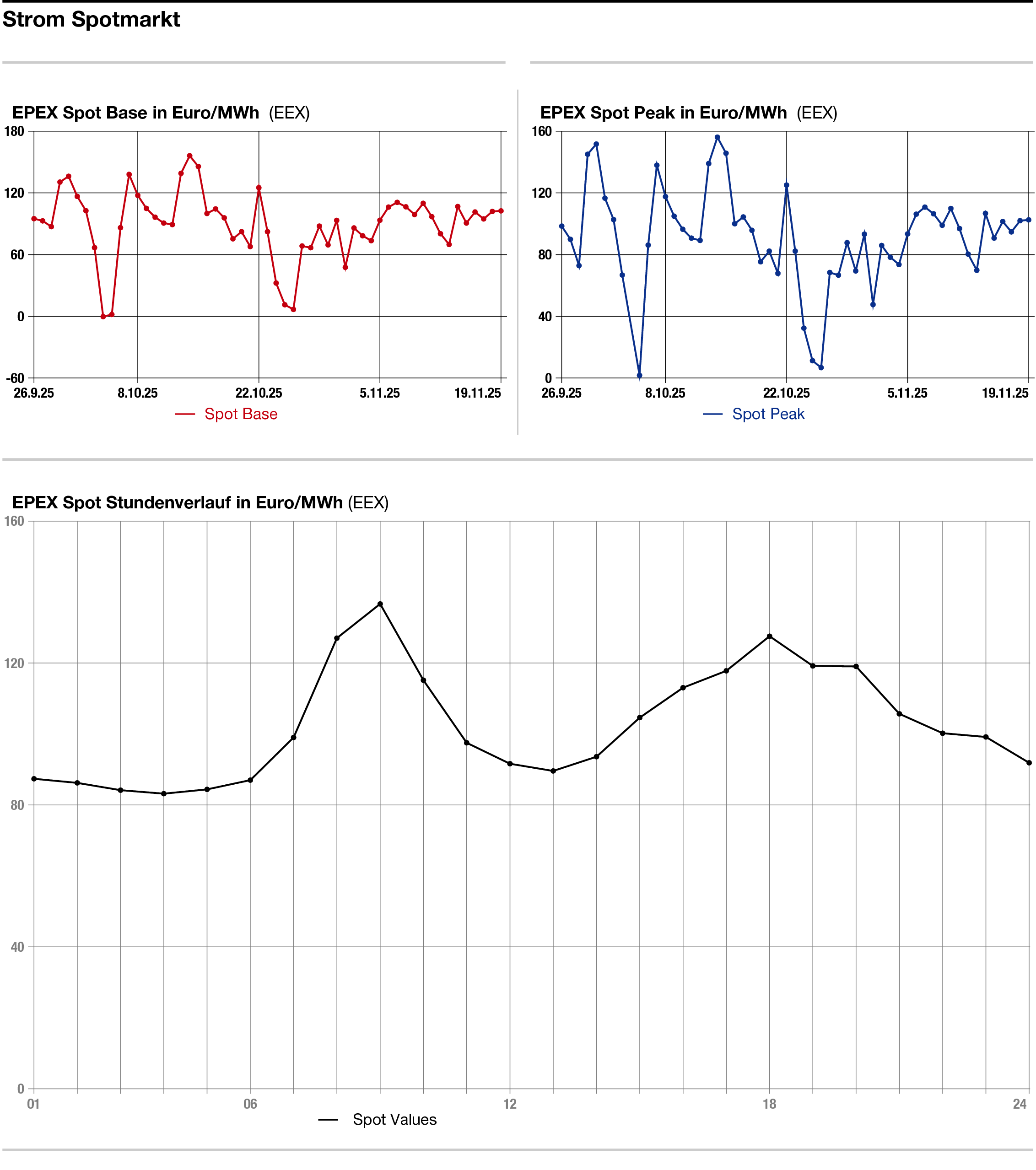

STROM

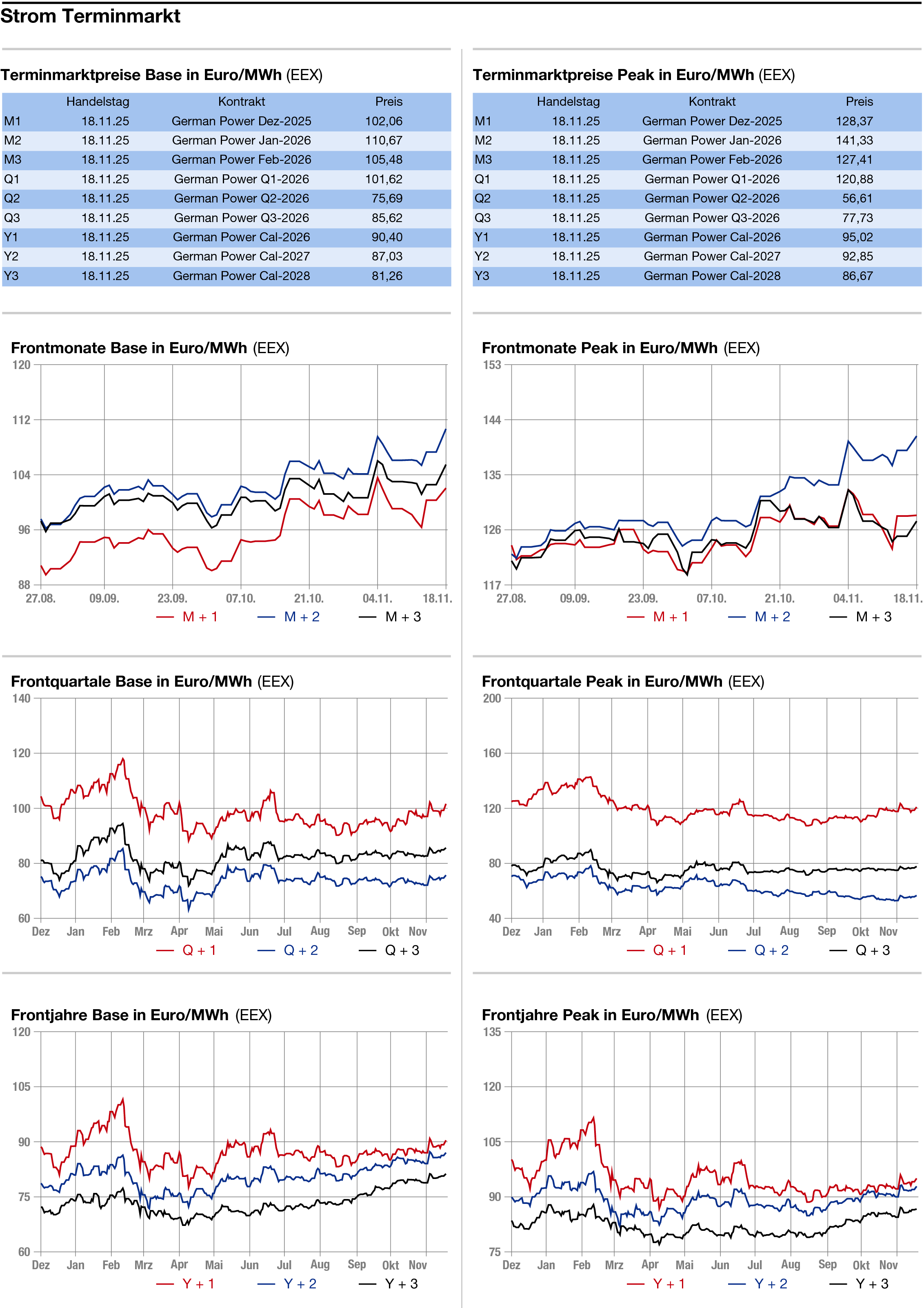

GAS

Temperaturprognosen treiben Energiepreise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend fester haben sich die Energiemärkte am Dienstag präsentiert. Strom, Gas und CO2 zeigten sich mit Aufwärtsbewegungen. Die frühwinterliche Witterung führt nun offenbar doch zu Preisreaktionen. Der Speicherbetreiberverband Ines hat zudem seine Warnungen vom September vor einer Gasnotlage im Falle eines sehr kalten Winters aktuell weiter verschärft. Ausschlaggebend hierfür waren neben dem unerwartet niedrigen Speicherstand in Deutschland auch die recht knappen Einspeicherungen im gesamten EU-Binnenmarkt, aber auch der höhere Gasverbrauch in den vergangenen vier Monaten.

Strom: Größenteils fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert. Der Day-ahead gewann im Base 0,50 auf 102,75 Euro je Megawattstunde und verlor im Peak 4,00 auf 110,75 Euro je Megawattstunde. An der Börse kostete der Day-ahead in der Grundlast 102,53 Euro und in der Spitzenlast 110,45 Euro. Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Mittwoch mit 19,5 Gigawatt zwar geringer ausfallen als noch am Dienstag, für den 24,2 Gigawatt erwartet wurden, was zu deutlich festeren Day-ahead-Preisen hätte führen können, doch sind für den Mittwoch höhere Nettostromimporte nach Deutschland angekündigt. Für Donnerstag und Freitag erwartet Eurowind jeweils weitere kräftige Rückgänge beim Erneuerbarenstrom. Danach soll es mit den Beiträgen von Wind und Solar wieder mäßig nach oben gehen.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum frühen Dienstagnachmittag 1,15 auf 90,21 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Dienstag weiter zugelegt und erneut den Sprung über die 80-Euro-Marke geschafft. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.30 Uhr 1,38 auf 81,30 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 26,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,44 Euro, das Tief bei 79,52 Euro. Marktbeobachtern zufolge wurde CO2 von den festeren Gas- und Strompreisen unterstützt.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.30 Uhr 0,437 auf 31,855 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE legte der Day-ahead um 0,105 auf 34,405 Euro je Megawattstunde zu. Die europäischen Erdgaspreise stiegen am Nachmittag vor dem Hintergrund der Wetterlage und die Heizungsnachfrage. „Einige Wettermodelle deuten auf mildere Bedingungen im Dezember hin“, so Analysten von ANZ Research. „Allerdings werden die Temperaturen diese Woche voraussichtlich sinken, was möglicherweise zu einem weiteren Abbau der Lagerbestände führen wird.“

Nach Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe sind die Lagerbestände in der EU derzeit zu 81,9 Prozent gefüllt. Unterdessen warnt der Speicherbetreiberverband Ines vor den Risiken im Falle eines sehr kalten Winters. In diesem Falle wären die Speicher bereits Mitte Januar entleert. Der Speicherverband hat damit seine Risikoabschätzung gegenüber dem September verschärft.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: