20. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: „Klimaschutz ist Kinderschutz“

POLITIK: Industriestrompreis soll Bund drei Milliarden Euro kosten

INFRASTRUKTUR: Integrierte Planung könnte Milliarden Euro bei Infrastrukturkosten sparen

STROM: Österreich: Mit GSG zu günstigerem Strom

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Digitale Plattform für Wasserstoff-Kernnetz gestartet

WIRTSCHAFT: Fachkräftemangel bleibt Wachstumsbremse

STUDIEN: Was die Wärmewende im Quartier ausbremst

WÄRME: Deutsche sorgen sich ums Heizen

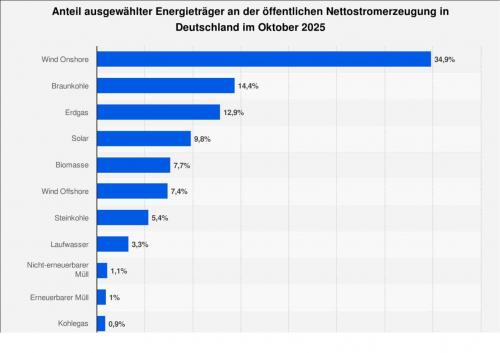

STATISTIK DES TAGES: Anteil von Energieträgern am deutschen Strommix

TECHNIK

WIRTSCHAFT: Kooperation für Stromversorgung von Rechenzentren

STROMSPEICHER: Leag startet zweiten Großspeicher in der Lausitz

WÄRME: Onlinetool hilft Kommunen bei der Planung

WASSERSTOFF: Windstrom für Elektrolyseur im Shell-Industriepark

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT ONSHORE: Verbund erwirbt in NRW Projektrechte für 140 MW

ELEKTROFAHRZEUGE: Brummi-Bauer macht die 1.000 voll

PERSONALIE: Neue Vorständin in Braunschweig

E&M-PODCAST: Kühles Wasser fürs warme Heim

GASTBEITRAG: Moderne Abrechnungsplattform für die Energiezukunft

TOP-THEMA

Thüga überzeugt weitere Partner von der TAP

Die neuen Partner der TAP bei der Vertragsunterzeichnung. Quelle: TAP Steuerungsgesellschafft

IT.

Mit der Thüga-Abrechnungs-Plattform (TAP) geht der Stadtwerke-Verbund seinen eigenen Weg zu einer Meter-to-Cash-Lösung. Im kommenden Jahr soll sie bei den ersten Partnern live gehen.

Die Thüga hat neue Partnerunternehmen für Ihre Abrechnungsplattform (TAP) vorgestellt. Laut einer Mitteilung des Stadtwerkenetzwerks haben sich die kommunalen Versorger aus Altensteig, Freudenstadt, Tauberfranken und Wertheim der „TAP-Gemeinschaft“ angeschlossen. Diese bestehe damit aus 33 Energieversorgungsunternehmen. Mit den mehr als 300.000 nun hinzugekommenen Zählpunkten steige die Zahl der über die TAP insgesamt abgerechneten Zählpunkte auf mehr als 13 Millionen.

Die Thüga-Abrechnungsplattform soll die Kernprozesse für verschiedene Marktrollen abdecken: Lieferant sowie Netz- und Messstellenbetreiber für die Sparten Gas, Strom, Wärme und Wasser. Auch Non-Commodity-Geschäfte von Energieversorgern sollen integriert werden können. Im Fokus stehen dabei die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen sowie die Beschleunigung von Time-to-Market-Entwicklungszeiten und -zyklen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Derzeit steht die IT-Lösung laut Thüga vor den letzten Entwicklungsschritten. Für Mitte 2026 sind die ersten „Go-Lives“ geplant.

Mit ihrer Meter-to-Cash-Lösung geht die Thüga ihren eigenen Weg, nachdem 2019 die „Verbandsübergreifende Initiative IT-Plattform der Zukunft“ (VÜI) gescheitert war. Von BDEW und VKU sowie der sogenannten Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe war die Initiative 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, die damals mehr als 50 Millionen Zählpunkte unter einer gemeinsamen IT-Architektur zu vereinen.

Plattform soll auch außerhalb der Thüga-Gruppe angeboten werden

Im Gespräch mit E&M sagte Thüga-Vorstandschef Constantin H. Alsheimer kürzlich: „Nach den Irritationen im Jahr 2024 entwickelt sich das Projekt inzwischen sehr positiv.“ Wie der Stadtwerke-Verbund selbst auf seiner Internetseite schreibt, war die TAP-Entwicklung 2024 ins Stocken geraten. Grund war der Verkauf der damaligen Powercloud – erster Projektpartner der Abrechnungsplattform – an den australischen Hansen-Konzern, in dem die Marke nun auch vollständig aufgegangen ist.

Es sei unklar gewesen, wie es weitergehen würde. Die „Aufbruchstimmung“ sei mit dem Generalunternehmer Accenture und SAP als neuem Softwarepartner schnell zurückgekommen. Allerdings habe die Architektur der Plattform komplett neu aufgebaut werden müssen.

Nach dem Kick-off im Herbst 2024 sind die Kunden, die als Erste auf die Plattform gehen werden, in ihre Transitionsprojekte gestartet und planen den Produktivbetrieb im kommenden Jahr aufzunehmen. Laut Alsheimer ist auch geplant, Versorgern außerhalb der Thüga-Gruppe die TAP anzubieten.

Die TAP werde als eine „Experten-Plattform“ der Branche den Zugang zu einer „einzigartigen Wissens-Community“ ermöglichen, versprach Jan-Wilm Buschkamp im Mai dieses Jahres. „Kein Mitbewerber kann eine derart vollumfängliche Plattform mit der Sicherheit unserer Verträge bieten, schon gar nicht in diesem hohen Kooperationsgrad“, so der Geschäftsführer der TAP-Steuerungsgesellschaft.

Nun brachte Buschkamp seine Freude über das Vertrauen der neuen Partner zum Ausdruck, die noch vor der finalen Entwicklung von der Abrechnungslösung, die auf „SAP S/4HANA“ fußt, überzeugt sind. „Sie haben uns nicht nur intensiv gechallenged, sondern auch sehr wertvollen Input eingebracht“, so der Geschäftsführer der TAP-Steuerungsgesellschaft.

Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim fügte hinzu, TAP stehe auch für Gemeinschaft, für kommunale Daseinsvorsorge, Know-how-Transfer mit einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe und damit auch für Zukunftsfähigkeit.

Quelle: Shutterstock / K-FK

„Klimaschutz ist Kinderschutz“

KLIMASCHUTZ. Unter der Überschrift „Klimaschutz ist unser Recht und eure Pflicht!“ fordern Kinder- und Jugendverbände in einem offenen Brief an die Bundesregierung mehr Einsatz für den Klimaschutz.

Eine moderne Bus- und Bahn-Infrastruktur, faire Preise und gute Arbeitsbedingungen im ÖPNV, mehr Elektroautos, ein Tempolimit und der Ausbau der Erneuerbaren: In einem offenen Brief hat sich ein breites Bündnis aus 24 Kinder- und Jugendverbänden mit konkreten Forderungen an die Bundesregierung gewandt. Anlass ist der Internationale Tag der Kinderrechte am 20. November.

„Legt ein Klimaschutzprogramm vor, das die Klimaziele bis 2040 erreicht und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt“, heißt es in dem Appell: „Sorgt dafür, dass wir in einer sicheren, gerechten und lebenswerten Zukunft aufwachsen können!“ Die Klimakrise bedrohe das Recht der Kinder und jungen Menschen auf eine gesunde Umwelt.

Bereits jetzt beträfe ein hoher Prozentsatz der klimabedingten Gesundheitsrisiken weltweit Kinder unter fünf Jahren. Eine ungebremste Klimaerhitzung werde die Gesundheitssysteme stark belasten und zu steigenden Lebensmittelkosten und weiteren Gefährdungen führen. „All das zeigt: Klimaschutz ist mehr als ein ökologisches Ziel. Klimaschutz ist Kinderschutz.“

Der Appell beruft sich dabei unter anderem auf das im Juli 2025 veröffentlichte Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, das eine „saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“ als Menschenrecht bezeichnet und eine völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten betont, Maßnahmen zu ergreifen, um das Voranschreiten des Klimawandels einzudämmen.

Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen sei die zentrale, wissenschaftlich belegte Vereinbarung der unterzeichnenden Staaten. Auch beziehen sich die Verbände auf die 2021 vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Verpflichtung des Staates, Leben und Gesundheit auch künftiger Generationen vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen.

Der vollständige Appell mit allen Forderungen und der Liste der unterzeichnenden Verbände ist unter anderem auf den Seiten der Klima-Allianz im Internet abrufbar.

Industriestrompreis soll Bund drei Milliarden Euro kosten

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Ein Papier aus dem Wirtschaftsministerium nennt eine erste Zahl zum Industriestrompreis und sagt, wer profitieren könnte.

Der geplante Industriestrompreis für energieintensive Branchen wird den Bund einem ersten Entwurf zufolge über drei Milliarden Euro kosten. In den Jahren 2027 bis 2029 rechne das Bundeswirtschaftsministerium mit Auszahlungen in Höhe von 3,1 Milliarden Euro, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatten „Politico“ und das „Handelsblatt“ berichtet.

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich bei ihrem jüngsten Koalitionsausschuss auf die Maßnahme verständigt, um besonders energieintensive Branchen zu entlasten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte zunächst von Kosten in Höhe von drei bis fünf Milliarden Euro gesprochen, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollen - einem Sondertopf des Bundes. Das Instrument sieht vor, den Preis für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen.

Zement, Halbleiter, Chemie: 91 Sektoren sollen profitieren

Dem Entwurf zufolge können Unternehmen die Jahre 2026 bis 2028 abrechnen lassen, die Auszahlung folgt im jeweils folgenden Jahr. Profitieren sollen demnach Unternehmen aus 91 Wirtschaftszweigen, in denen das Risiko einer Abwanderung ins Ausland besonders hoch ist. Dazu zählten unter anderem große Teile der chemischen Industrie, der Metallindustrie, der Glas- und Keramikherstellung, der Zementindustrie sowie der Produktion von Batteriezellen und Halbleitern.

Welche Unternehmen am Ende profitieren, ist aber noch nicht klar. Das Ministerium will den Angaben zufolge Verbände dazu aufrufen, entsprechende Nachweise vorzulegen. Das Papier des Ministeriums von Katherina Reiche (CDU) muss zudem noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden.

Integrierte Planung könnte Milliarden Euro bei Infrastrukturkosten sparen

Quelle: Katia Meyer-Tien

INFRASTRUKTUR. Eine Analyse von Fraunhofer-Instituten und D-Fine zeigt, dass Europa durch integrierte Infrastrukturplanung enorme Kosten sparen und den Weg zur Klimaneutralität beschleunigen könnte.

Die Optimierung von Investitionen in die Energieinfrastrukturen der EU könnte zwischen 2030 und 2050 Einsparungen in dreistelliger Milliardenhöhe ermöglichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Energiesystemanalyse der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) und der Beratungsgesellschaft „d-fine“, die im Auftrag von Agora Energiewende erstellt wurde. Die Studie zeigt, dass ein integrierter Planungsansatz Effizienzgewinne erschließen, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen und die Basis für ein resilienteres Energiesystem schaffen könnte.

Laut Analyse lassen sich im Zeitraum bis 2050 mehr als 560 Milliarden Euro einsparen, wenn europäische Staaten ihre Infrastrukturplanung sektoren- und länderübergreifend koordinieren. Unter Einbeziehung vermiedener Reservekraftwerke steigt das Potenzial auf 750 Milliarden Euro. Der Ansatz lenke Investitionen gezielt dorthin, wo sie den größten Nutzen bringen und unterstützt ein flexibles Energiesystem, so die Autoren.

Professor Mario Ragwitz, Leiter des Fraunhofer IEG und Mitautor, betonte, die Versorgung zentraler Verbrauchssektoren mit elektrischer Energie und stofflichen Energieträgern sei entscheidend, um Wirtschaft und Energiesystem resilient und CO₂-frei auszurichten. Integrierte Modelle könnten hierzu die wirksamsten Investitionshebel identifizieren, etwa im europäischen Stromnetzausbau.

Vier Szenarien werden untersucht

Die Analyse erfolgt im Vorfeld des „Grids Package“ der EU-Kommission und wurde gemeinsam mit europäischen Partnern, unter anderem dem Forum Energii und der Energy Policy Group, erarbeitet. Die Co-Direktorin von Agora Europa, Frauke Thies, verwies auf die zentrale Bedeutung gut koordinierter Infrastrukturplanung, um Investitionen auf Technologien wie Solar- und Windenergie oder Batteriespeicher auszurichten und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Das Fraunhofer-Modell kombiniert mehrere Energieträger und geografische Ebenen in einer umfassenden Optimierung. Es untersucht vier Szenarien entlang zweier Dimensionen: sektorübergreifend versus sektoral sowie europäisch optimiert versus stärker national orientiert. Laut D-Fine-Expertin Paula Hartnagel erlaubt diese Kombination eine belastbare Bewertung der System- und Kosteneffekte durch Integration. Anders als fragmentierte Modelle optimiert der Ansatz Energieversorgung, Speicher und Netze gemeinsam.

Die Ergebnisse zeigen, dass in einem integrierten Szenario deutlich geringere Kapazitäten benötigt würden: 505 GW weniger Reserveleistung, 15 Prozent weniger Onshore-Wind sowie 9 Prozent weniger Elektrolysekapazität. Gleichzeitig beschleunigen alle Szenarien den Ausbau erneuerbarer Energien und reduzieren den Einsatz fossiler Brennstoffe. Das Modell berücksichtigt konservative Annahmen zur Energienachfrage und bildet Lösungen für Strom-, Wasserstoff-, Gas- und CO₂-Infrastrukturen ab. Der Ausbau des Stromnetzes bleibt in allen Szenarien prioritär.

Die Analyse unterstreicht die zentrale Rolle der Elektrifizierung für die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft. Der Bedarf an fossilen Gasleitungen sinkt demnach rasch, während gezielte neue Infrastrukturen für Wasserstoff und Kohlendioxid erforderlich werden. Die schnelle Elektrifizierung von Verkehr, Gebäudewärme und industrieller Niedertemperatur-Prozesswärme gilt als Schlüsselfaktor für die Transformation.

Die 134-seitige Analyse „Integrated Infrastructure Planning and 2050 Climate Neutrality“ sowie ein darauf basierender 27-seitiger Impuls stehen bei Agora Energiewende kostenlos zum Download bereit.

Österreich: Mit GSG zu günstigerem Strom

Quelle: Lehrer / Shutterstock

STROM. Im Rahmen des Günstiger-Strom-Gesetzes legt die Bundesregierung das Elektrizitätswirtschaftsgesetz dem Parlament vor. Eine der umstrittensten Bestimmungen bleibt erhalten.

Bei der Plenarsitzung des österreichischen Bundesparlaments am 20. November wird der endgültige Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) dem Wirtschaftsausschuss des Hohen Hauses zugewiesen. Das berichtete Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) bei einem Hintergrundgespräch am 19. November.

Grundsätzlich wäre es damit möglich, ihn im Plenum zu beschließen, das für den 10. bis 12. Dezember anberaumt ist. Den finalen Entwurf des ElWG hatte die Bundesregierung am 18. November beschlossen. Er ist nun Teil des sogenannten „Günstiger-Strom-Gesetzes“ (GSG), das auch das Energiearmuts-Definitions-Gesetz (EnDG) sowie eine Novelle zum E-Control-Gesetz (E-ControlG) bezüglich der Kompetenzen der österreichischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde umfasst.

Hattmannsdorfer zufolge enthält das ElWG einen Sozialtarif für Bezieher der Mindestrente sowie der Mindestsicherung. Dieser beläuft sich auf 6 Cent/kWh für einen Bedarf von höchstens 2.900 kWh pro Jahr, was derzeit jährliche Einsparungen von bis zu 300 Euro ermöglichen soll.

Überdies hat jeder Stromversorger zumindest einen „dynamischen“ Strompreis anzubieten, der laut Hattmannsdorfer ebenfalls Einsparungen von bis zu 300 Euro pro Jahr bringen kann, wenn ein Haushalt sämtliche Möglichkeiten nutzt, seinen Verbrauch zu optimieren.

Auch haben die Elektrizitätsunternehmen auf ihren Rechnungen den Link zum „Tarifkalkulator“ der E-Control anzuführen, der den Vergleich sämtlicher Angebote der in Österreich tätigen Strom- und Gasversorger ermöglicht.

Gemeinwohl als Unternehmensziel

Ferner müssen alle Elektrizitätsanbieter im Besitz der öffentlichen Hand das „Gemeinwohl“ als Unternehmensziel in ihren Satzungen verankern. Die Ausschüttung von Dividenden soll nur mehr zulässig sein, wenn die Versorgungssicherheit gegeben und die Erschwinglichkeit von Strom nicht gefährdet ist.

Staatssekretärin Michaela Schmidt von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), die mit der ÖVP und den Liberalen (Neos) regiert, erläuterte der Redaktion, dies bedeute nicht, dass die Regierung oder eine Marktaufsichtsbehörde Unternehmen unter Hinweis auf Versorgungsprobleme und außerordentlich hohe Preise die Zahlung von Dividenden verbieten könne.

Darüber haben laut Schmidt weiter die Unternehmensführungen zu entscheiden. Sie erhalten jedoch ausdrücklich das Recht, unter Hinweis auf gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen keine Dividenden auszuschütten und damit grundsätzlich gegen die aktienrechtliche Pflicht zur Maximierung der Gewinne ihrer Eigentümer zu handeln. In der Satzung der zu 100 Prozent im Eigentum des Bundeslands Tirol befindlichen Tiwag ist das Gemeinwohl sowie die Pflicht zum Anbieten erschwinglicher Preise bereits enthalten.

Heftiger Schlagabtausch

Die wohl umstrittenste Bestimmung im ElWG-Entwurf will die Regierung im Wesentlichen beibehalten: die Einführung des Netznutzungsentgelts für Erzeugungsanlagen mit mehr als 7 kW Einspeiseleistung. Mehrere Interessenverbände im Bereich der erneuerbaren Energien reagierten angesichts dessen auf Hattmannsdorfers GSG-Ankündigung empört: Sie sprachen von einem „Etikettenschwindel“ sowie einem „Taschenspielertrick“, der Angebote auf Basis in Österreich erzeugten Stroms „sicher nicht billiger“ mache.

„Es mag hart klingen, aber für heimische, sichere und leistbare Energie für die Menschen ist kein ElWG besser als dieses“, kritisierte etwa der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Windkraft, Florian Maringer, bei einer Pressekonferenz am 19. November.

Hattmannsdorfer reagierte scharf: Es gelte, darauf zu achten, wer Kritik am ElWG respektive am GSG äußere. Manche der Kritiker hätten früher für eine bestimmte politische Partei gearbeitet – ein Hinweis darauf, dass Maringer im Kabinett der ehemaligen Energieministerin Lenore Gewessler von den Grünen tätig gewesen war. Staatssekretärin Schmidt konstatierte, die Regierung bekenne sich zum Ausbau der Erneuerbaren. Es könne aber „keine Lizenz zum Gelddrucken“ geben.

Grüne verhandlungsbereit

Wie mehrfach berichtet, benötigt die Koalition zum Beschluss des ElWG eine Zweidrittelmehrheit. Hattmannsdorfer forderte die Oppositionsparteien, die rechtsgerichteten Freiheitlichen (FPÖ) und die Grünen, zur Zustimmung auf. „Wer glaubt, Strom muss günstiger werden, muss dem Gesetz zustimmen“, beschied Hattmannsdorfer.

Die Grünen kritisierten den Entwurf wegen des Netznutzungsentgelts für die Stromeinspeisung als „Mogelpackung“, zeigten sich aber grundsätzlich verhandlungsbereit. Allerdings müsse die Regierung zumindest in dieser Hinsicht „nachbessern“.

Quelle: Shutterstock / r.classen

Digitale Plattform für Wasserstoff-Kernnetz gestartet

WASSERSTOFF. Der Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes erhält eine digitale Grundlage. Eine bundesweite Plattform ermöglicht erstmals vollständig online gestellte Anträge.

Der Start einer neuen digitalen Antrags- und Genehmigungsplattform soll die Entwicklung des deutschen Wasserstoffkernnetzes beschleunigen. Seit Mitte November nutzen erste Pilotbetreiber die Möglichkeit, Leitungsprojekte vollständig online zu beantragen. Die zuständigen Behörden arbeiten diese Vorgänge ebenfalls digital ab.

Grundlage ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) sowie der Stadt Hamburg. Zusammen wollen sie eine dauerhafte digitale Verwaltungsstruktur aufbauen.

Die Hansestadt stellt im Rahmen eines Verwaltungsabkommens eine bundesweit einsetzbare Lösung bereit, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Partner heißt. Die Plattform baut auf einer bestehenden digitalen Lösung aus der Verwaltungsmodernisierung auf. Diese Software heißt „DiPlanung“ und unterstützt Bauleitplanung und Raumordnung bereits in mehreren Bundesländern.

Sie ermögliche, wie es weiter in der Mitteilung heißt, digitale Beteiligung und eine klare Führung durch das Verfahren. Nach Angaben der Beteiligten vereinfache und beschleunige die vollständig digitale Verfahrensführung sämtliche Prozessschritte.

Mit dem Go-Live der Internetseite Mitte November hat die bundesweite Nutzbarkeit der Plattform begonnen. Das BMWE finanzierte das Projekt aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds. In der Mitteilung heißt es, die digitale Bearbeitung ermögliche eine klare Strukturierung der Verfahren und reduziere den Aufwand sowohl für Antragsteller als auch für Behörden. Die Verantwortlichen sehen darin einen wichtigen Schritt, um Planungs- und Genehmigungsprozesse im Wasserstoffkernnetz effizienter zu gestalten.

Für das Jahr 2026 planen das BMDS und die Stadt Hamburg eigenen Angaben nach eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit. Beide Partner wollen eine vom Bund bereitgestellte KI-Komponente in die bestehende Plattform integrieren. Kommunen sollen später von den dabei gesammelten Erfahrungen profitieren. Die Integration der KI-Funktionen zielt darauf ab, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und die Qualität der Verfahrensbearbeitung zu steigern.

Fachkräftemangel bleibt Wachstumsbremse

Quelle: Pixabay / Adriano Gadini

WIRTSCHAFT. Nur 26 Prozent der für das KFW-Ifo-Fachkräftebarometer befragten Unternehmen klagen über Fachkräftemangel, deutlich weniger als in den Vorjahren. Eine gute Nachricht ist das nicht.

Zu Beginn des 4. Quartals berichten rund 26 Prozent der Unternehmen über Einschränkungen durch fehlende Fachkräfte, deutlich weniger als in den Vorjahren. Zu diesem Ergebnis kommt das „KfW-ifo-Fachkräftebarometer. Oktober 2025“. Die Entspannung betrifft vor allem die Industrie, in der nur noch 17 Prozent der Betriebe Fachkräfteengpässe melden.

Ursache der Entspannung sei allerdings nicht etwa eine Zunahme von Fachkräften, vielmehr seien rückläufige Produktion und Aufträge, auch ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, schwache Nachfrage, Energiepreissteigerungen sowie strukturelle Anpassungen in der Automobilindustrie der Grund.

Im Dienstleistungssektor bleibt der Engpass mit rund 30 Prozent betroffener Unternehmen ausgeprägt. Besonders hoch ist er bei Rechts- und Steuerberatern sowie im Verkehrs- und Logistikbereich. Dagegen zeigt die Gastronomie nach deutlicher Erholung nur noch gut 26 Prozent betroffene Betriebe.

Ein gegenläufiges Bild zeigt das Bauhauptgewerbe: Dort steigt der Anteil betroffener Unternehmen auf rund 32 Prozent. Die Untersuchung interpretiert dies als Hinweis auf eine Belebung der Bautätigkeit, gestützt durch steigende Auftragseingänge und verbesserte Geschäftserwartungen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zeigten sich mit 26 Prozent etwas häufiger durch fehlende Fachkräfte behindert als große Unternehmen (25 %). Allerdings sei im verarbeitenden Gewerbe unter den KMU der Anteil der betroffenen Unternehmen mit 21 Prozent erheblich höher als unter den Großunternehmen (11 %). Im Handel und im Bauhauptgewerbe seien dagegen große Unternehmen deutlich häufiger behindert, heißt es in dem Bericht.

Fachkräftemangel als Wachstumsbremse

Trotz des aktuellen Rückgangs verweist das Barometer auf langfristige Herausforderungen. So habe es im Oktober 2025 im Schnitt 161 Tage gedauert, bis ein Betrieb eine offene Stelle bei der Bundesagentur für Arbeit wieder abmeldete: ein neuer Höchstwert für Oktober. Verstärkt würden die strukturellen Engpässe durch die demografische Entwicklung.

Mit Blick auf das kommende Jahr erwartet die Studie eine konjunkturelle Erholung. Dadurch dürfte der Fachkräftemangel wieder zunehmen – abhängig davon, wie erfolgreich Unternehmen Produktivität, Erwerbsbeteiligung und qualifizierte Zuwanderung steigern können. „Der Fachkräftemangel ist weiterhin eine Wachstumsbremse für einen beträchtlichen Teil der Unternehmen. Alle großen Wirtschaftsbereiche sind betroffen“, lautet das Fazit des Berichts.

Das KfW-Ifo-Fachkräftebarometer Oktober 2025 ist auf den Internetseiten der KfW abrufbar.

Was die Wärmewende im Quartier ausbremst

Quelle: Shutterstock

STUDIEN. Eine Studie zeigt, dass die sektorübergreifende Wärmewende in Quartieren schneller vonstattengehen könnte, wenn bestimmte rechtliche Hemmnisse wegfallen.

Das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität („IKEM“) hat untersucht, welche rechtlichen Hürden bestehen, um sektorübergreifende Quartierskonzepte hierzulande umzusetzen. Die Ergebnisse wurden kürzlich veröffentlicht in der Studie „Sektorengekoppelte Wärmeversorgung – Rechtliche Hemmnisse im Quartier“. Die Forschenden des Ikem geben in der Studie auch Handlungsempfehlungen.

Insbesondere Quartierskonzepte sind für die Wärmewende strategisch bedeutsam – hier treffen lokale Erzeugung, Verbrauch und Infrastruktur direkt aufeinander. „Der Aufbau einer sektorengekoppelten Wärmeversorgung ist dort nicht nur technisch möglich, sondern auch sinnvoll für den Klimaschutz.

Doch Rechtsunsicherheit und wirtschaftliche Erwägungen erschweren aktuell Investitionen in dezentrale Versorgungskonzepte“, sagte Yannick Würkert, Studienautor und wissenschaftlicher Referent am IKEM. Dazu zählen unter anderem unklare Definitionen von Kundenanlagen, umfangreiche Versorgerpflichten bei Stromlieferung im Quartier sowie fehlende wirtschaftliche Anreize für den Einsatz von Power-to-Heat-Technologien.

In Ihrem Papier formulieren die Ikem-Forschenden sechs Punkte, wie der rechtliche Rahmen verbessert werden kann:

- Einführung einer bundesweiten Solarpflicht: Eine verpflichtende Installation von Photovoltaikanlagen bei Neubauten und größeren Sanierungen würde die lokale Stromerzeugung stärken und die Grundlage für sektorengekoppelte Systeme schaffen.

- Klarstellung des Kundenanlagenbegriffs: Eine rechtssichere Definition ist notwendig, um die Nutzung gemeinschaftlicher Energieinfrastrukturen im Quartier zu ermöglichen.

- Umsetzung des Energy-Sharing-Modells: Die gemeinschaftliche Nutzung von Strom innerhalb von Energiegemeinschaften sollte rechtlich verankert und praktisch umsetzbar gemacht werden – wie es europarechtlich bereits vorgesehen ist.

- Preisvergünstigungen für Wärmepumpenstrom: Eine gezielte Entlastung bei Steuern, Abgaben und Netzentgelten für Strom, der für Power-to-Heat-Technologien genutzt wird, würde deren Wirtschaftlichkeit deutlich verbessern.

- Reform der Fernwärmepreisregulierung: Eine transparente und flexible Preisgestaltung für Fernwärme ist notwendig, um Investitionen in innovative Wärmenetze zu fördern.

- Ausweitung zeitvariabler Netzentgelte: Durch netzorientierte Preisstrukturen können Anreize für eine netzdienliche Steuerung von Stromverbrauch und -einspeisung geschaffen werden – insbesondere für Wärmepumpen und Speicherlösungen.

Die Studie „Sektorengekoppelte Wärmeversorgung – Rechtliche Hemmnisse im Quartier“ ist auf der Webseite des Ikem abrufbar.

Deutsche sorgen sich ums Heizen

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Der Energiediscounter Eprimo hat eine Forsa-Umfrage vorgestellt, die deutliche Sorgen vieler Menschen über Kosten und Zukunft ihrer Heizung zeigt.

Über die Hälfte der Bevölkerung sorgt sich laut einer aktuellen Forsa-Erhebung um die künftige Bezahlbarkeit des Heizens. Die repräsentative Befragung fand im Auftrag des Energiediscounters Eprimo statt. Demzufolge zeigt die Untersuchung, dass 53 Prozent der Befragten unsicher sind, wie sich ein klimafreundlicheres Heizverhalten mit ihren finanziellen Möglichkeiten vereinbaren lässt. Die Ergebnisse stehen damit im Kontrast zu den politischen Zielen zur Wärmewende, berichtet das Unternehmen.

Die Umfrage zeige, dass fast zwei Drittel der Menschen, die derzeit mit Erdgas heizen, einen Umstieg erst dann planen, wenn Erdgas nicht mehr verfügbar ist. Die Befragten verbinden mit alternativen Heiztechnologien hohe Kosten und unklare Vorgaben. Katja Steger, CEO von Eprimo und „E wie einfach“, sieht darin laut Unternehmen ein grundsätzliches Problem. Sie verweist auf steigende CO2-Preise und höhere Gasnetzentgelte, die aus ihrer Sicht zu wachsenden Belastungen führen. „Viele Haushalte erwarteten entweder hohe laufende Kosten oder hohe Investitionen“, so Steger.

Hohe Kosten und unklare Vorgaben

70 Prozent der Haus- und Wohnungseigentümer, die in den kommenden zehn Jahren ein neues Heizsystem benötigen, befürchten hohe Anschaffungskosten. Zudem geben 57 Prozent an, dass ihnen Planungssicherheit bei gesetzlichen Vorgaben fehlt. Bei Mieterinnen und Mietern fallen die Sorgen noch stärker aus: 79 Prozent befürchten, dass Investitionen in neue Heiztechnik die Mieten steigen lassen, so die Umfrageergebnisse.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dafür vom 6. bis 10. Oktober 2025 insgesamt 2.005 zufällig ausgewählte Personen telefonisch. Die Ergebnisse zeigen laut Eprimo auch eine ausgeprägte Zurückhaltung beim Umstieg: Nur 14 Prozent der Eigentümer planen aktiv, ihre Heizung zu erneuern. Unter denjenigen, die Erdgas nutzen, geben 63 Prozent an, erst dann auf eine andere Technik umzusteigen, wenn es keine Alternative zur Abkehr von Erdgas mehr gibt.

Aus Sicht von Eprimo bestätigt das Ergebnis, dass viele Nutzerinnen und Nutzer alternative Heizoptionen als schwer zugänglich oder zu teuer einschätzen. Steger betont laut Unternehmen, dass mehr Information benötigt werden. Die Befragten äußern diesen Wunsch ebenfalls: 57 Prozent der Erdgasnutzer erwarten verständliche Hinweise zu Technik, Kosten und staatlicher Förderung. Zudem interessiert sich knapp die Hälfte für erneuerbare Gase wie Biogas oder Wasserstoff, mit denen bestehende Gasheizungen weiterbetrieben werden könnten.

Diese Gase stehen nach Einschätzung von Eprimo jedoch in absehbarer Zeit nicht in großer Menge bereit. Dennoch sieht das Unternehmen in der Nachfrage nach CO2-ärmeren Energieträgern ein Zeichen, dass viele Haushalte bereit wären, klimafreundlicher zu heizen. Der Versorger will selbst Übergangslösungen anbieten und die Kosten für den Wechsel zu klimafreundlicheren Heizarten senken. Eprimo verweist zudem auf bestehende staatliche Förderprogramme für Wärmepumpen und rät Gasnutzern, sich umfassend beraten zu lassen.

Anteil von Energieträgern am deutschen Strommix

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchtet die Redaktion regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Anteil ausgewählter Energieträger am Strommix in Deutschland im Oktober 2025:

Den Löwenanteil an der deutschen Stromerzeugung im Oktober lieferte Windkraft mit knapp 35 Prozent, gefolgt von Braunkohlestrom mit 14,4 Prozent und Erdgas mit knapp 13 Prozent. Steinkohleverstromung steuerte fünf Prozent bei. 2024 zählte Deutschland zu den Top 10 der Länder mit dem weltweit größten Stromverbrauch − dieser lag bei rund 464 Milliarden kWh. Den größten Anteil am nationalen Stromverbrauch hatte mit über 40 Prozent zuletzt der Industriesektor. Haushalte verursachten hingegen nur 28 Prozent.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Kooperation für Stromversorgung von Rechenzentren

WIRTSCHAFT. Siemens und das Elektronikunternehmen Delta ziehen beim Aufbau von Energie-Infrastruktur für Rechenzentren an einem Strang. Modulare Lösungen sollen das Prozedere beschleunigen.

Schnellere und kostengünstigere Inbetriebnahme von Rechenzentren – das wollen Siemens Smart Infrastructure und das taiwanesische Elektronikunternehmen Delta gemeinsam bewerkstelligen. Dazu haben die beiden Unternehmen eine Technologie-Partnerschaft vereinbart. Auf deren Basis lasse sich „die Zeitspanne zwischen Investition und der wirtschaftlichen Wertschöpfung um bis zu 50 Prozent“ verkürzen, teilt der Münchner Konzern mit.

Die Vereinbarung zielt darauf, „vorgefertigte modulare Stromversorgungslösungen“ bereitzustellen, wie es heißt. Bei den Modulen handelt sich um „SKIDs“ und „E-Houses“. E-Häuser sind Gebäude, in denen Geräte für die Stromverteilung untergebracht sind, also etwa Steuerungen und Schaltanlagen. SKIDs sind Module, bei denen die Technik auf einem Rahmen oder einer Kufe montiert ist.

Durch die Vorfertigung und Vorabprüfung der modularen Stromversorgungssysteme außerhalb des Einsatzortes soll sich das Bau- und Projektrisiko verringern und die Flächeneffizienz steigern lassen. „Das optimierte Design kann durch den geringeren Einsatz von Beton im Aufbau bis zu 20 Prozent an Investitionskosten einsparen und die CO2-Emissionen um bis zu 27 Prozent reduzieren“, wirbt Siemens für den Ansatz.

Die Stromversorgungslösungen können nach Unternehmensangaben von Anfang an mithilfe von Building Information Modeling (BIM) entwickelt werden. Dies ermögliche eine Echtzeit-Datenintegration in das Gebäudemanagementsystem. Dieser „Digital-Twin-Ansatz“ soll zudem eine bessere Zusammenarbeit über verschiedene Gewerke hinweg erlauben.

Leag startet zweiten Großspeicher in der Lausitz

Quelle: Jonas Rosenberger

STROMSPEICHER. Ein neuer Großbatteriespeicher von Leag Clean Power entsteht in der Lausitz und ergänzt das bestehende Großspeicherprojekt. Damit setzt das Unternehmen seinen zweiten Großspeicher um.

Erst Anfang November hatte die Cottbuser Leag Clean Power GmbH die Errichtung eines Batteriespeichersystems mit 1.000 MW Leistung in Jänschwalde in Brandenburg angekündigt. Kaum vier Wochen später vermeldet sie den Bau eines weiteren Energiegroßspeichers im 65 Kilometer davon entfernten Boxberg in der Lausitz (Sachsen).

Das Unternehmen stellt für die „GigaBattery Boxberg 400“ eine rund sechs Hektar große Fläche − so groß wie achteinhalb Fußballfelder − bereit. Für die technische Umsetzung schließt Leag Clean Power einen EPC-Vertrag mit dem Unternehmen „HyperStrong International (Germany)“, der deutschen Tochter des chinesischen Technologieanbieters „HyperStrong“. Beide Partner wollen die Anlage in ein bestehendes System aus erneuerbarer Erzeugung und flexiblen Kraftwerken einbinden − in die sogenannte „Gigawatt Factory“ (wir berichteten).

Die „GigaBattery Boxberg 400“ soll gemäß ihres Namens eine Leistung von 400 MW haben. Ihre Kapazität soll 1,6 Millionen kWh erreichen, heißt es aus Cottbus. Die gespeicherte Energiemenge deckt nach Angaben der Leag Clean Power rein rechnerisch den Stromverbrauch von etwa 640.000 Haushalten für vier Stunden.

Hyperstrong liefert die Batteriesysteme auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zellen und verantwortet die Integration der elektrotechnischen Anlagen auf dem Boxberg-Gelände. Das eingesetzte System basiert auf dem sogenannten „HyperBlock III“. Laut Hyperstrong ist dieses flüssigkeitsgekühlte Speichersystem aufgrund seiner kompakten Bauweise und hohen Energiedichte besonders für Großprojekte geeignet.

Das neue Projekt in Boxberg richtet Leag stärker auf den kombinierten Einsatz im Netz und im Markt aus. Der Vier-Stunden-Speicher ermöglicht einen flexiblen Betrieb, der sowohl Regelleistung als auch die Integration zusätzlicher erneuerbarer Erzeugung unterstützt.

Für Energieversorger bietet das Konzept laut Leag Potenzial, unterschiedliche Systemdienstleistungen zu beziehen, Lastspitzen zu managen und zusätzliche Flexibilität für regionale Netze zu schaffen. Der Standort Boxberg soll zudem weitere Ausbauschritte ermöglichen, die künftig zusätzliche Speicherkapazitäten aufnehmen können.

Leag Clean Power gehört zur Leag-Gruppe, einem großen Energieversorger in Ostdeutschland, der seine Aktivitäten zunehmend auf erneuerbare Erzeugung, Speicher und wasserstofffähige Kraftwerke ausrichtet. Hyperstrong ist in Frankfurt am Main für die EMEA-Region vertreten und bringt eigenen Angaben nach über vierhundert bereits realisierte Speicherprojekte in die Partnerschaft ein.

Onlinetool hilft Kommunen bei der Planung

Quelle: Wärme Guide

WÄRME. German Zero hat mit Öko-Institut und dem Kompetenzzentrum Wärmewende (KWW) ein kostenloses Online-Tool gestartet, das Kommunen beim Einstieg in die Wärmeplanung unterstützt.

German Zero bietet Kommunen ab sofort den „WärmeGuide“ an. Das kostenfreie Online-Tool soll laut der Organisation den Einstieg in eine klimaneutrale Wärmeversorgung erleichtern. Das Öko-Institut aus Freiburg hat die Plattform wissenschaftlich begleitet, das Kompetenzzentrum Wärmewende (KWW) der Deutschen Energieagentur (Dena) hat es fachlich unterstützt.

Der Wärme Guide bündelt statistische Daten der Bundesebene und bereitet sie für jede Kommune auf. Die Plattform zeigt den technischen Zustand der lokalen Wärmeversorgung, die Gebäude- und Eigentumsstrukturen sowie mögliche Entwicklungspfade bis 2045. Laut German Zero unterstützt das Tool alle Abschnitte der frühen Planungsphase und liefert Kommunen eine klare Struktur für die ersten Schritte. Dazu gehören definierte Prozessschritte, Hinweise zu Potenzialen aus Abwärme, erneuerbaren Energien und Effizienzoptionen sowie Empfehlungen für den Übergang von der Planung in die Umsetzung.

Praxisbeispiele aus verschiedenen Regionen ergänzen das Angebot. Sie sollen zeigen, wie Kommunen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen vorgehen können. Laut den Projektverantwortlichen berücksichtigt das Tool auch sozial-ökonomische Aspekte, um unterschiedliche Lebenssituationen in der kommunalen Wärmeplanung einzubeziehen.

Einstieg in die Planung erleichtern

Johannes Hofmann, Projektleiter bei German Zero, sieht insbesondere kleinere Städte und Gemeinden vor hohen Anforderungen. Er sagt, begrenzte personelle und finanzielle Kapazitäten erschwerten den Einstieg in die Planung. Aus seiner Sicht fehlte es bisher vor allem an Orientierung. Der Wärme Guide schließe diese Lücke, indem er einen einfachen Zugang zu grundlegenden Informationen biete.

Die Datengrundlage hat das Öko-Institut geliefert. Sibylle Braungardt, Senior Researcher des Instituts, erläutert, ihre Forschung kombiniere Geodaten und statistische Analysen in einem modellbasierten Ansatz. Diese Methodik bilde zentrale Grundlagen des Wärme Guides.

Das Tool ersetzt laut den Projektpartnern keine gesetzlich vorgeschriebene Kommunale Wärmeplanung. Er soll jedoch beim Einstieg helfen und bestehende Prozesse ergänzen – etwa indem er lokale Beispiele sammelt und sozial-ökonomische Bedingungen einbezieht. Kommunen können das Tool ohne Registrierung nutzen.

Das KWW der Dena hat das Projekt eng begleitet. Die Einrichtung weist darauf hin, dass der Wärme Guide für die Potenzialanalysen einheitliche Modelle und Annahmen nutzt. Abweichungen zu Daten aus Ländern oder Kommunen seien möglich. Aus Sicht des KWW bietet das Tool dennoch wertvolle erste Anhaltspunkte. In Kombination mit lokalem Wissen könne eine Kommune so fundiert in die Wärmeplanung einsteigen.

Der Wärme Guide steht im Internet bereit.

Windstrom für Elektrolyseur im Shell-Industriepark

Refhyne 1 ist der Vorgänger des 100-MW-Elektrolyseurs, der derzeit im Industriepark von Shell entsteht. Quelle_Shell Deutschlandjpg

WASSERSTOFF. Offshore-Windstrom soll ab 2027 den neuen Elektrolyseur „Refhyne 2“ von Shell speisen. Die Anlage entsteht im Rheinland und benötigt erhebliche Mengen erneuerbarer Energie.

Der Offshore-Windpark Nordsee One liegt nördlich der Insel Juist und speist seit Dezember 2017 in das deutsche Stromnetz, er verfügt über eine Leistung von 332 MW. Ab Juni 2027 wird der Windpark ein Fünftel dieses Volumens an Shell liefern. Die Betreiberin des Windparks − die Nordsee One GmbH − gibt in einer Mitteilung bekannt, dass der im „Energy and Chemicals Park Rheinland“ entstehende Elektrolyseur „Refhyne 2“ von Shell künftig mit Windstrom betrieben wird. Dies haben die Partner in einem auf fünf Jahre angelegten Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) vereinbart.

Die Nordsee One GmbH betreibt den Windpark als Projektgesellschaft, an der der kanadische Energieentwickler Northland Power mit 85 Prozent beteiligt ist, während RWE die restlichen Anteile hält.

Shell errichtet derzeit an seinem Industrie- und Raffineriestandort bei Köln einen Elektrolyseur mit 100 MW Leistung (siehe Infobox unten). Nach Angaben von Shell sollen die künftigen Mengen vor allem bei der Herstellung chemischer Vorprodukte und Treibstoffe in Europa genutzt werden.

Till Frohloff, der Geschäftsführer von Nordsee One, bewertet den Stromliefervertrag als Beispiel dafür, wie Unternehmen erneuerbare Erzeugung in industrielle Prozesse integrieren. Shell verweist darauf, dass sich der eigene Handelsbereich mit Programmen für klimaarme Lösungen verzahnt und den Standort Rheinland schrittweise dekarbonisieren soll.

Der Windpark Nordsee One zählt zu den größeren Anlagen in der deutschen Nordsee. Betreiber und Partner koppeln die Strommengen nun erstmals direkt an ein Wasserstoffprojekt von Shell. Damit baut Shell seine Pläne aus, an mehreren europäischen Standorten erneuerbare Erzeugung direkt mit Wasserstofftechnologien zu verbinden.

Details zu „Refhyne 2“

Der Name des Elektrolyseurs, der nahe Köln entsteht, setzt sich zusammen aus „Clean Refinery Hydrogen for Europe“. Mit einer Leistung von 100 MW soll er deutlich größer werden als sein kleiner Vorgänger „Refhyne 1“, der seit 2021 mit 10 MW vor Ort in Betrieb ist. Shell plant, Refhyne 2 ab Mitte 2027 in Betrieb zu nehmen und damit täglich bis zu 44.000 Kilogramm grünen Wasserstoff zu erzeugen.

Die Technologie basiert auf der PEM-Elektrolyse. PEM steht für Polymer-Elektrolyt-Membran. Über diese Membran wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Aufgrund ihrer flexiblen Fahrweise gilt die PEM-Elektrolyse als besonders geeignet für den dynamischen Betrieb mit Strom aus volatilen Energiequellen. Nach Angaben von Shell übernehmen unter anderem Linde Engineering und ITM Power Engineering- und Technologielieferungen. Refhyne 2 ist Teil eines EU-geförderten Vorhabens, das die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff in Europa ausweiten soll.

Die Technologie basiert auf der PEM-Elektrolyse. PEM steht für Polymer-Elektrolyt-Membran. Über diese Membran wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Aufgrund ihrer flexiblen Fahrweise gilt die PEM-Elektrolyse als besonders geeignet für den dynamischen Betrieb mit Strom aus volatilen Energiequellen. Nach Angaben von Shell übernehmen unter anderem Linde Engineering und ITM Power Engineering- und Technologielieferungen. Refhyne 2 ist Teil eines EU-geförderten Vorhabens, das die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff in Europa ausweiten soll.

Haben das Geschäft unter Dach und Fach gebracht (v.l.n.r.): Rene Meyer (Enova), Dörte Zink (Verbund), Hauke Brümmer (Enova) und Lucas Friedrich (Verbund). Quelle: Verbund

Verbund erwirbt in NRW Projektrechte für 140 MW

WINDKRAFT ONSHORE. Der österreichische Energiekonzern Verbund hat sich die Projektrechte für mehrere Windparks im Hochsauerlandkreis gesichert. Baustart soll im Jahr 2027 sein.

Die Verbund-Tochter Green Power Deutschland hat von Enova die Projektrechte für Windpark-Standorte im Hochsauerlandkreis übernommen. Der österreichische Konzern kann damit sein Portfolio um bis zu 140 MW erweitern, teilt die ostfriesische Projektentwicklungsgesellschaft mit.

Insgesamt handelt es sich laut Enova um fünf Windenergieprojekte im Regierungsbezirk Arnsberg, für drei davon seien bereits die Genehmigungsanträge gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz eingereicht worden.

Verbund und Enova wollen die Genehmigungsverfahren gemeinsam weiterführen. Der Deal sieht vor, dass Verbund schrittweise die Weiterentwicklung sowie Realisierung der Vorhaben übernimmt und den Betrieb der Windparks sicherstellt. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2027 starten. Die Österreicher rechnen mit einer Bauzeit von drei bis vier Jahren.

Der Verkauf der Projektrechte steht nach Angaben von Enova im Zusammenhang mit der weiteren Fokussierung des Unternehmens auf das Repowering bestehender Windparks mit Projektpartnern und dem Erschließen neuer Projektgebiete im Weser-Ems-Gebiet.

In Wien sieht man sich bei der Vergrünung des Erzeugungsportfolios ein gutes Stück weiter. „Die Windkraft-Projekte im Hochsauerlandkreis sind für uns ein wichtiger Meilenstein in Deutschland und zahlen auf unser strategisches Ziel – 25 Prozent der Stromerzeugung aus Wind und Sonne – ein“, wird Verbund-CEO Michael Strugl zitiert.

Brummi-Bauer macht die 1.000 voll

Quelle: unsplash/Marcin Jozwiak

ELEKTROFAHRZEUGE. Volvo Trucks hat in Deutschland den 1.000 vollelektrischen Laster ausgeliefert. Insgesamt rollen inzwischen mehr als 100.000 E-Lkw auf den Straßen.

Vierstelliger „Etappenpunkt“ für den Lkw-Hersteller Volvo. Sechsstelliger grüner Wendepunkt für den Straßengüterverkehr in Deutschland. Volvo Trucks hat nach eigenen Angaben jetzt den 1.000 vollelektrischen BEV-Laster an Kunden übergeben. Bereits zum Ende des zweiten Quartals im laufenden Jahr knackten die E-Lastkraftwagen herstellerübergreifend die nächste Marke: 100.658 BEV (Battery Electric Vehicle) waren zum 1. Juli laut Erhebung des Kraftfahrtbundesamtes zugelassen.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der BEV rund 79.000. Die Zahl der Lkw mit Dieselantrieb belief sich Ende Juni auf 3,6 Millionen.

Auch die Infrastruktur wächst. 133 Ladesäulen für Lkw zählt aktuell die „Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur“. Die Zahl der Ladepunkte beziffert die Organisation, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums ins Leben gerufen worden ist, auf 248. Rechnerisch teilen sich also 400 Laster einen Ladepunkt. Die installierte Ladeleistung liegt bei 43 MW.

Die Zahl der geplanten Standorte für das Lkw-Schnellladenetz an Bundesautobahnen gibt die Leitstelle mit 351 an. 65 Prozent der neuen Ladestandorte entstehen demnach an bewirtschaftete Raststellen, 35 Prozent an unbewirtschafteten. Die geplante Netzanschlussleistung summiert sich laut Leitstelle auf 2.846.030 kVA.

„Einzelner Mega-Charger ist symbolisch“

Kürzlich in Betrieb gegangen ist der erste Megawatt-Ladepunkt in Deutschland. Er befindet sich an der Autobahn A2 bei der Rastanlage Lipperland Süd, nahe Bielefeld. Das Megawatt Charging System (MCS) ist Teil des vom Verkehrsministerium geförderten Projekte „HoLa“, das Kürzel steht für Hochleistungsladen im öffentlichen Raum.

Hinter dem Projekt steht ein Konsortium aus Wirtschaft und Wissenschaft, koordiniert wird es vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, ISI, und der P3-Gruppe. Geplant ist, an insgesamt vier Standorten entlang zentraler Autobahnabschnitte MCS zu errichten.

Ein Vielfaches ist nötig. „Unsere Berechnungen zeigen: Mindestens 13.000 Mega-Charger wären notwendig, um den Grundbedarf zu decken, realistisch sind langfristig eher 40.000 bis 50.000“, teilt der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) auf Anfrage der Redaktion mit.

„Wenn wir die Elektromobilität im Güterverkehr wirklich wollen, brauchen wir endlich ein Ladenetz, das diesen Namen verdient. Ein einzelner Mega-Charger ist symbolisch – entscheidend ist ein bundesweit verlässliches Netz, auf das sich unsere Unternehmer jeden Tag verlassen können“, so BGL-Vorstand Dirk Engelhardt. Solange der Ausbau nicht deutlich an Fahrt gewinne, bleibe die Antriebswende im Güterverkehr für viele Unternehmen wirtschaftlich und praktisch kaum darstellbar.

Halböffentliches Ladenetz von Daimler Trucks

Gemessen an den Berechnungen wirken auch anderen Initiativen eher klein an. Daimler Trucks etwa hat im Frühjahr angekündigt, ein europaweites halböffentliches Ladenetz für den Schwerlastverkehr zu errichten. Bis 2030 sollen mehr als 3.000 Schnellladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge entstehen.

Die hessische Landesregierung stellt Fördermittel für das „Heavy Duty Charging“ bereit. Unternehmen, Kommunen und sonstige Einrichtungen in Hessen können nun Zuschüsse für Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge beantragen. Im ersten Schritt seien in 800.000 Euro an Mitteln für das Förderprogramm eingeplant, teilte eine Sprecherin des hessischen Energieministeriums im September mit.

Der Lkw-Hersteller Volvo hat die 1.000er-Marke nach sieben Jahren erreicht. 2019 rollten die ersten E-Lkw in den Markt. Alle Laster zusammen haben seither nach Rechnung des Unternehmens mehr als 65 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das Jubiläums-Vehikel des Volvo FL Electric fährt für das Entsorgungsunternehmen RSAG aus dem Rhein-Sieg-Kreis (NRW). Es ist der sechste batteriebetriebene Brummi in dessen Fuhrpark.

Neue Vorständin in Braunschweig

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Sabine Jäger zieht in den Vorstand des Braunschweiger Energieversorgers BS Energy ein. Ihr Vorgänger konzentriert sich ganz auf seinen Job bei Veolia.

Sabine Jäger wird neue Finanzvorständin beim Braunschweiger Energieversorger BS Energy. Sie tritt zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von Matthias Henze an, „der sich vollständig auf seine Aufgaben als Geschäftsführer Finanzen von Veolia Deutschland konzentriert“, heißt es in einer Mitteilung von BS Energy.

Die 44-jährige Diplom-Mathematikerin leitet künftig die Bereiche Finanzen und Controlling sowie IT & Digital Solutions. „Zudem sind die Beteiligungen Stadtentwässerung Braunschweig GmbH sowie Stadtwerke Springe GmbH Sabine Jäger zugeordnet“, heißt es weiter. Sie ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen bei BS Energy tätig, zuletzt als Bereichsleiterin Finanzen und Controlling.

Der BS-Energy-Vorstand besteht dann aus dem Vorsitzendem Jens-Uwe Freitag, Dr. Volker Lang und Sabine Jäger.

Matthias Henze, Geschäftsführer Finanzen von Veolia Deutschland, wird sich ab dem 1. Januar vollständig auf seine Aufgaben als Chief Finance Officer der Veolia Holding Deutschland konzentrieren. Damit endet nach mehr als acht Jahren seine Tätigkeit im Vorstand von BS Energy.

BS Energy ist ein Tochterunternehmen der Veolia Deutschland GmbH (50,1 Prozent), der Stadt Braunschweig (25,1 Prozent) und der Thüga AG (24,8 Prozent). Das Unternehmen ist Grundversorger in Braunschweig und Inhaber der Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Wärme.

|

| Sabine Jäger Quelle: BS Energy |

Kühles Wasser fürs warme Heim

Quelle: E&M

E&M-PODCAST. Großwärmepumpen können viel erneuerbare Energie für Fernwärmenetze liefern. Das beweisen Anlagen von Everllence derzeit im dänischen Esbjerg und bald auch in Köln.

Eine erfolgreiche Energiewende muss vor allem für Wärme ohne Treibhausgase sorgen. Weltweit werden heute noch 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen durch Heizen und Kühlen verursacht. Und auch der deutsche Wärmemarkt ist ein schlafender Riese. Während etliche Hausbesitzer schon mit einer Wärmepumpe heizen und bei erneuerbarem Strom klimaneutral sind, laufen Fernwärmenetze noch oft mit Kohle- oder Gasverbrennung.

Großwärmepumpen haben das Potenzial, industrielle Prozesse oder ganze Städte über Fernwärmenetze zu dekarbonisieren. Dies beweist Everllence seit einem Jahr im dänischen Esbjerg. Im Energiefunk erläutert Tobias Hirsch, Senior Sales Manager bei Everllence die Details: Zwei Großwärmepumpen mit einem thermischen Output von 70 MW versorgen im Verbund mit anderen Quellen 25.000 Haushalte mit klimaneutraler Wärme aus dem Wattenmeer.

Dafür ging das Kohlekraftwerk in den Ruhestand, was jährlich 120.000 Tonnen CO2 einspart. In Deutschland plant Everllence gemeinsam mit Rheinenergie eine der größten Flusswasserwärmepumpen Europas mit 150 MW Leistung in Köln und visiert andere Standorte an.

Gesprächspartner: Tobias Hirsch, Senior Sales Manager bei Everllence

Vierzehntäglich mittwochs bringt eine neue Folge des Energiefunks Fakten, Meinungen und Skurriles aus der Energiewelt. Neben dem Bericht steht die persönliche Meinung, der Aufruf, Ausbruch oder die plötzliche Einsicht der Energieakteure im Mittelpunkt. Dazu gehören Kurzinterviews aus Politik, Verbänden, Unternehmen oder Wissenschaft, Schlagzeilen der Woche, Trends, Entwicklungen, Prognosen zu aktuellen Prozessen in der Energiewelt und natürlich Meldungen aus der digitalen Welt. Auch das Kurzporträt eines Unternehmens oder innovativen Projekts wird aus aktuellem Anlass gezeichnet.

Wir nehmen die Macher der Energiewelt beim Wort. Ganz gleich, ob Erfolgsmeldung oder Rückzugsgefecht, bei uns stehen Politiker, Unternehmer oder Forscher Rede und Antwort. Zündende Idee oder Schlag in Wasser? Entscheiden Sie selbst beim Zuhören. Oder schicken Sie uns Ihre Meinung zum Thema, reden Sie mit.

Hören ist manchmal leichter als Lesen. Es geht auch unterwegs oder beim Autofahren oder sogar im Dunkeln. Und Sie bekommen den Originalton. Keine gefilterten Berichte, sondern die Aussage pur. Als wären Sie dabei, sozusagen „Ohrenzeuge“. Das kann Sie erheitern, aufregen, den Kopf schütteln oder die Ohren spitzen lassen. Die Wahl liegt bei Ihnen − also reinhören! Der E&M Energiefunk kann bei iTunes, über Spotify, auf SoundCloud sowie bei Deezer und Google Play Music und Amazon Alexa oder per RSS-Feed abonniert und angehört werden. Bei Google Play gibt es ihn auch als App

Moderne Abrechnungsplattform für die Energiezukunft

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Excel ist schön und gut, stößt aber an Grenzen. Die Stadtwerke Völklingen haben sich daher für eine Lösung von Solarize entschieden, wie *Frederik Pfisterer erläutert.

Die Zukunft im Energiegeschäft liegt in maßgeschneiderten, flexiblen Produkten. Doch etablierte ERP-Systeme können die Komplexität von beispielsweisen dynamischen Tarifen oder maßgeschneiderten Geschäftskundentarifen oft nicht abbilden. Die vielerorts Excel-basierte Abrechnung wird zum Engpass – fehleranfällig, zeitaufwendig und nicht skalierbar.

Energieversorger stehen vor einem Dilemma: Maßgeschneiderte B2B-Energieprodukte sind die Zukunft, doch die manuelle Abrechnung von Tranchen, Spot und PPA – oft in Kombination – bindet wertvolle Ressourcen. Excel-Tabellen sind funktional – aber nicht skalierbar.

Die Stadtwerke Völklingen kennen diese Herausforderung. Während der Energiekrise entwickelten sie einen dynamischen Stromtarif für Gewerbekunden auf Basis von Epex-Spot-Preisen. Die Abrechnung erfolgte zunächst manuell über Excel: Verbrauchsdaten wurden verarbeitet, Preise individuell berechnet und ins ERP-System übertragen. Mit steigender Kundenzahl stieß dieses Modell an Grenzen.

Die Lösung: Vom ersten Tag an skalierbar

Die Stadtwerke Völklingen entschieden sich für die Solarize-Software. In nur wenigen Wochen war die automatisierte Abrechnung von RLM-Kunden mit Spot-Tarifen implementiert – inklusive aller buchhalterischen Prozesse.

Die Software ermittelt auf Basis der Lastgangdaten und viertelstündlichen Epex-Spot-Preisen gewichtete Monatspreise, überträgt Abrechnungsdaten automatisch ans ERP-System und generiert bei Bedarf Ersatzwerte. Werden Tarife in fremden Netzgebieten angeboten, fließen die Netzentgelte automatisch ein.

Die Plattform ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und verarbeitet gleichermaßen kleine wie große Kundenportfolios. Die Implementierungsdauer beträgt in der Regel wenige Wochen.

Die Solarize-Plattform fungiert zumeist als vollständiges Nebenbuch und übermittelt aggregierte Buchhaltungsdaten ans Hauptbuch. Durch die API-First-Architektur lässt sich die Lösung in bestehende ERP-Systeme integrieren. Das Beispiel der Stadtwerke Völklingen zeigt, dass kurze Implementierungszeiten bei entsprechender technologischer Basis realisierbar sind.

Die Abrechnung komplexer Energieprodukte muss kein Engpass sein. Mit der richtigen Technologie wird sie zum Enabler für neue Geschäftsmodelle. Das Beispiel der Stadtwerke Völklingen zeigt, wie mit der richtigen Basis operative Freiräume gewonnen werden können, um das Geschäftskundengeschäft auszubauen.

Wer heute in automatisierte Prozesse investiert, positioniert sich als professioneller Partner für komplexe B2B-Energieprodukte – und gewinnt Freiräume für weitere Innovation und Wachstum.

Sie befassen sich mit der Abrechnung von Stromprodukten für Geschäftskunden? Gemeinsam mit Kreutzer Consulting haben wir dazu eine Branchenumfrage gestartet. Die Befragung richtet sich an Energieversorger, Stadtwerke sowie Abrechnungs- und IT-Dienstleister und zielt darauf ab, den aktuellen Status quo sowie zentrale Herausforderungen in der Geschäftskundenabrechnung zu erfassen. Zur Umfrage: https://umfrage.kreutzer-consulting.com/c/b2b-energieprodukte

*Frederik Pfisterer ist Gründer und Geschäftsführer der Solarize Energy Solutions GmbH

|

| Frederik Pfisterer Quelle Solarize |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

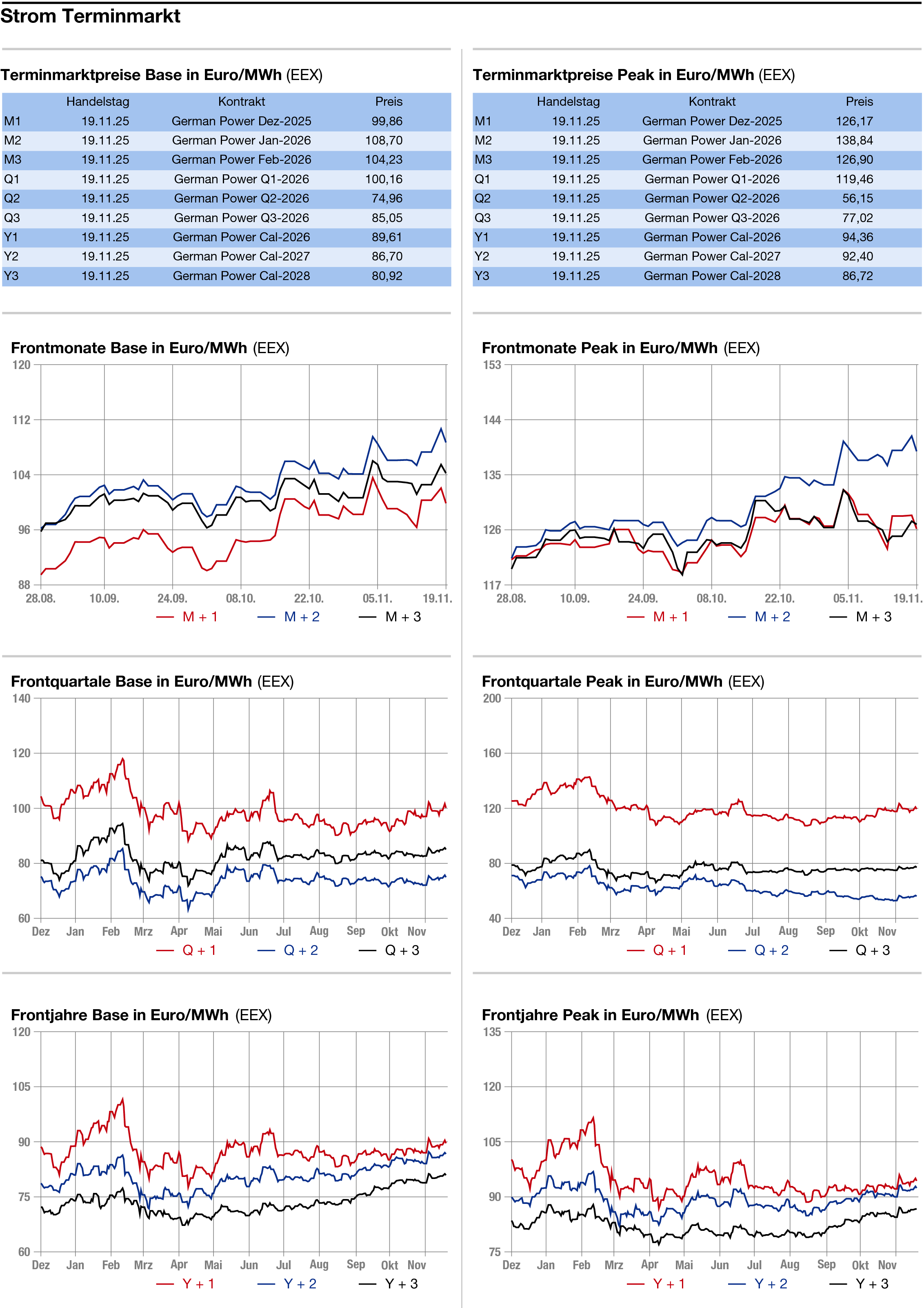

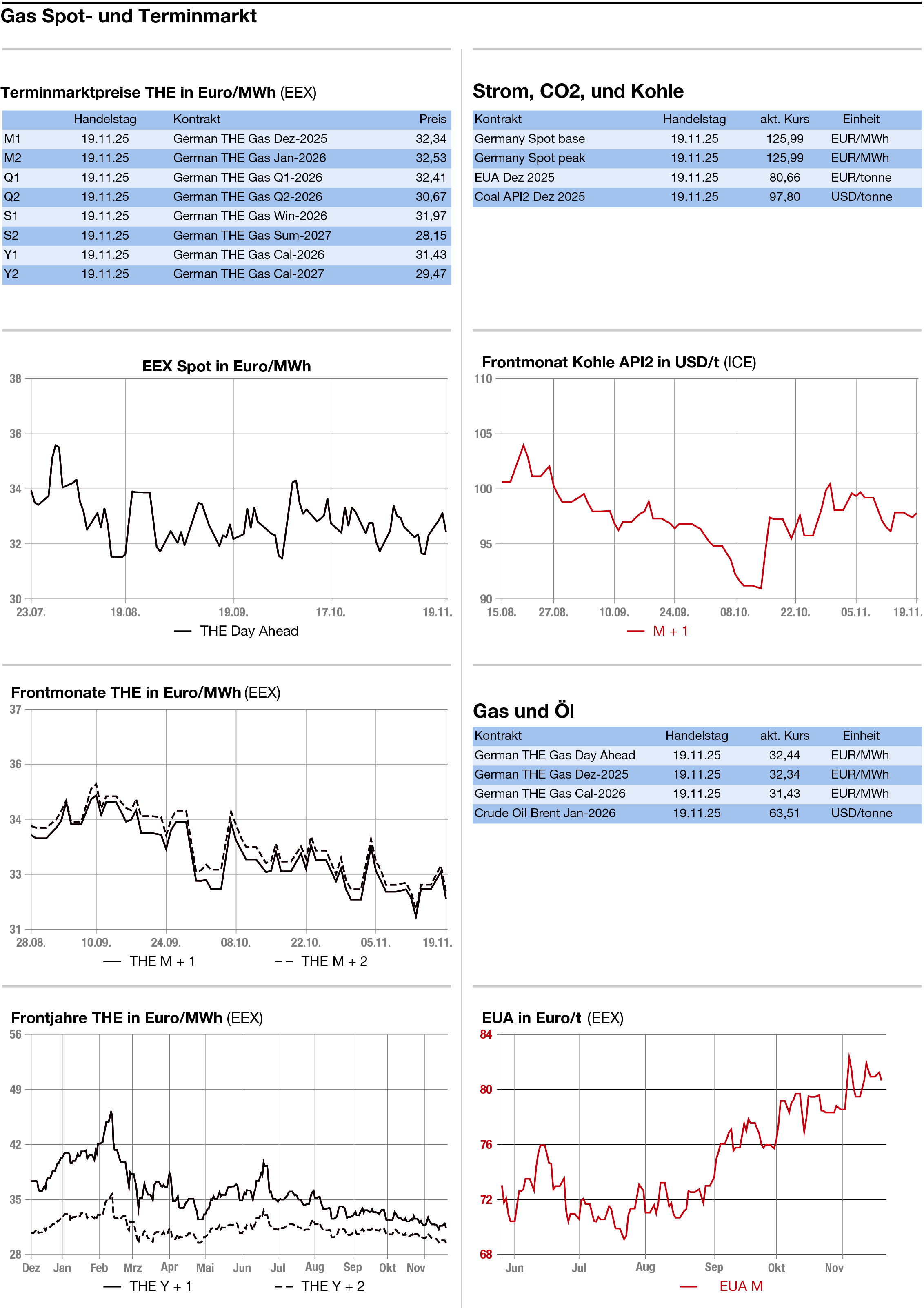

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

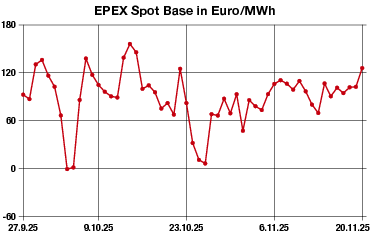

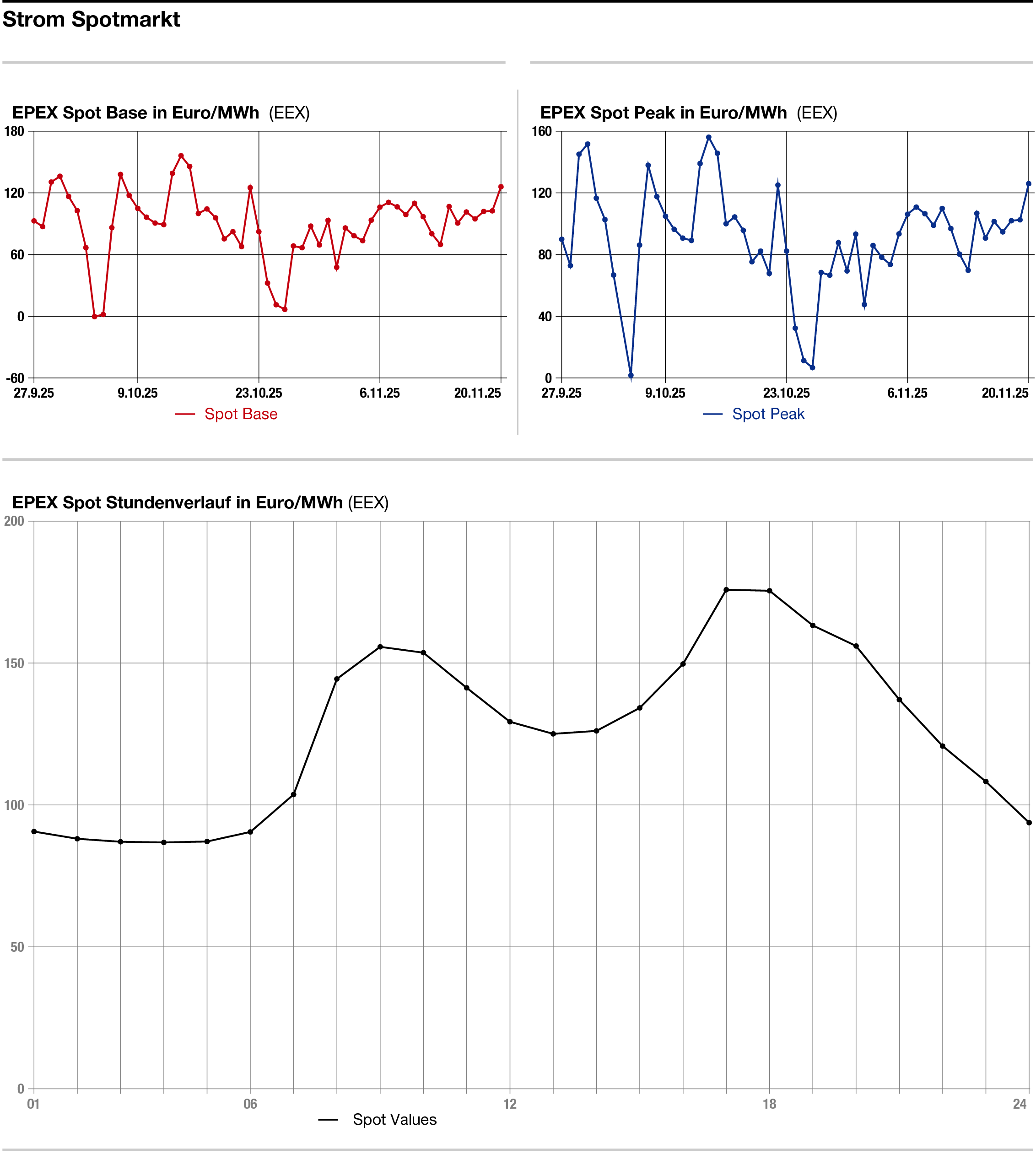

Day-ahead Peak Strom steigt auf knapp 150 Euro

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend leichter haben sich die Energiemärkte zur Wochenmitte gezeigt. Ursache der Entwicklung dürften Wetterprognosen sein, die für die kommende Woche in Deutschland und Nordwesteuropa mildere Temperaturen als bislang vermutet prognostizieren. Die Wetterentwicklung ist jedoch von Unsicherheit geprägt. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer zögernden Milderung. Das US-Wettermodell geht hingegen von einer Fortsetzung und in den ersten Dezembertagen sogar von einer Verschärfung der Kältewelle aus.

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann im Base 22,50 Euro auf 125,25 Euro/MWh und im Peak 38,50 Euro auf 149,25 Euro/MWh. An der Börse kostete der Donnerstag 125,99 Euro/MWh in der Grundlast und 148,80 Euro/MWh in der Spitzenlast.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Donnerstag im Vergleich zum Vortag noch einmal deutlich zurückgehen und nur noch 13,2 Gigawatt erreichen, wie aktuelle Daten von Eurowind zeigen. Für den Berichtstag waren hingegen noch 19,1 Gigawatt prognostiziert worden. Der Freitag wird laut den Prognosen von Eurowind fast als Dunkelflautentag herauskommen. Der Wetterdienst rechnet nur noch mit einer Erneuerbaren-Einspeiseleistung von 5,6 Gigawatt.

Am langen Ende des Strommarktes verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,95 Euro auf 89,26 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Bis 13.10 Uhr verlor der Dec 25 um 0,37 auf 80,87 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,09 Euro, das Tief bei 80,20 Euro je Tonne. Unterdessen sind die Netto-Longpositionen spekulativer Anleger an der ICE/Endex erneut gestiegen und zwar um 4,4 Millionen auf 102 Millionen Tonnen. Diese haben damit einen mehrjährigen Höchststand erreicht, was ein Zeichen für das hohe Vertrauen spekulativ orientierter Anleger in eine weitere Aufwärtsbewegung am Markt ist.

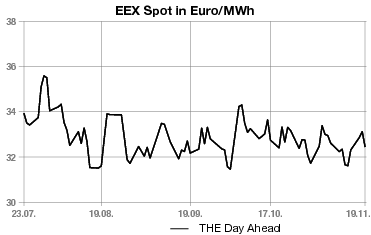

Erdgas: Etwas schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 13.15 Uhr 0,54 Euro auf 30,95 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,80 Euro auf 32,55 Euro/MWh nach unten. Marktbeobachter führten die Abwärtsbewegung auf eine technische Reaktion auf die festeren Preise an den Vortagen zurück.

Am Markt wurde der aktuelle Preisrückgang aber auch mit Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage erklärt. Diese deuten auf eine weniger starke Kälte in Nordwest- und Mitteleuropa in der kommenden Woche hin, nachdem die bisherigen Temperaturprognosen die Nachfrage nach Erdgas zuletzt noch angekurbelt hatten. Laut MBI Research liegen die Heating Degree Days aktuell bei 116,85 nach 117,05 am Vortag. Der Durchschnittswert beläuft sich auf 79,55.

Das US-Wettermodell bestätigt die Prognose einer Milderung jedoch nicht, sondern geht für die ersten Dezembertage im Gegenteil von einer sich intensivierenden Kälte aus. Laut den US-Meteorologen soll das Windaufkommen über den gesamten Vorhersagezeitraum von 18 Tagen hinweg unterdurchschnittlich ausfallen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: