21. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERANSTALTUNGEN: Vor der Windkraft-Branche Verzicht predigen und Beifall ernten

WINDKRAFT: Windkraft-Branche beim NRW-Treff nicht nur in Feierlaune

REGENERATIVE: Brandenburg erhöht Windabgabe für Kommunen spürbar

KLIMASCHUTZ: Weitere Löschung von CO2-Zertifikaten geplant

INSIDE EU ENERGIE: Energiebesteuerung bleibt Projekt ohne Aussicht auf Erfolg

NORDRHEIN-WESTFALEN: NRW vereinfacht Landesplanung

HANDEL & MARKT

STUDIEN: DIW drängt auf Umbau von ETS und Grenzausgleich

LNG: Brunsbütteler LNG-Terminalschiff wieder einsatzbereit

GAS: Ukraine baut auf LNG aus den USA

WIRTSCHAFT: Datenerhebung soll Quartiersprojekte stärken

TECHNIK

STROMSPEICHER: Wie Netzvorgaben Batteriespeicher bremsen

STROMNETZ: Siemens stellt neues Tool für Flexibilitätsmanagement vor

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT: Chinesische Firmen präferieren Deutschland für Investitionen

BIOMETHAN: Ausbau der Biogas-Produktion in Putlitz

UNTERNEHMEN: Siemens Energy plant Aktienrückkauf im Milliardenbereich

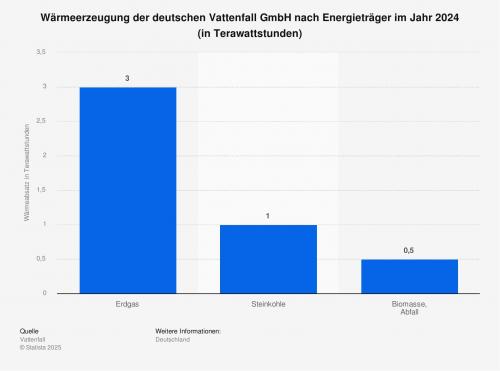

STATISTIK DES TAGES: Wärmeerzeugung der deutschen Vattenfall in 2024

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energienotierungen zeigen sich befestigt

TOP-THEMA

Wege zur Systemstabilität im Stromnetz

Stefan Kapferer, CEO von 50 Hertz, beim 6. Strommarktforum. Quelle: Susanne Harmsen

STROMMARKTFORUM.

Beim sechsten deutschen Strommarktforum in Berlin sprachen Übertragungsnetzbetreiber und Anlagenbetreiber über flexible Kapazitäten und Wege zur Sicherung des Stromsystems.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz lud am 20. November zum sechsten deutschen Strommarkt-Forum ein. Unter dem Titel „Strommarkt im Wandel – Flexibilität und Sicherheit gestalten die Zukunft“ diskutierten Fachleute aus Unternehmen, Behörden und Forschung über Anforderungen an ein verlässliches Stromsystem.

Zur Eröffnung sagte Stefan Kapferer, deutlich mehr Marktakteure müssten künftig verlässliche Rahmenbedingungen erhalten, um gemeinsam für Netzstabilität zu sorgen. Neue Backup-Kraftwerke seien notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, erinnerte er an die Versprechen der Bundesregierung, so der CEO von 50 Hertz. Er sprach sich für einen Kapazitätsmarkt aus, der Rollen und Verantwortlichkeiten transparent klärt. Batteriespeicher sollten nach seiner Einschätzung stärker als bislang systemdienlich arbeiten. „Eine rein betriebswirtschaftlich optimierte Fahrweise einzelner Anlagen reicht nicht aus, um das Stromsystem sicher zu betreiben“, sagte er.

Kapferer betonte außerdem, die Standortwahl neuer Kapazitäten müsse stärker netzdienlich erfolgen. Einen ersten Schritt sehe er in Baukostenzuschüssen, die künftig auch für erneuerbare Erzeugungsanlagen gelten sollten. Er verwies darauf, dass Marktsignale die geeignetste Form seien, um Investitionen zu lenken. Ein volatiles Energiesystem lasse sich nicht durch zentrale Vorgaben führen, sagte er. Auch kleinere Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen müssten künftig besser steuerbar arbeiten, schloss er.

Lehren aus dem großen Blackout

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Bewertung des großflächigen Stromausfalls auf der iberischen Halbinsel Ende April durch Nicolas Krieger von der Bundesnetzagentur. Das Ereignis sei der erste vollständige Blackout dieser Größenordnung seit zwei Jahrzehnten gewesen. Die Untersuchungen zeigten, dass zuvor Pendelbewegungen im Netz beobachtet worden waren und Maßnahmen des spanischen Übertragungsnetzbetreibers zu steigenden Spannungen führten.

Krieger hob hervor, dass die enge Zusammenarbeit der europäischen Übertragungsnetzbetreiber wesentlich zum schnellen Wiederaufbau beigetragen habe. Die Aufarbeitung des Vorfalls laufe weiter, ein Abschlussbericht sei für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Technische Anschlussregeln für neue Erzeuger einführen

Mirjam König vom Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW erläuterte die Anforderungen an eine ganzheitliche Systemauslegung. Sie sagte, die technischen Anschlussregeln für Erzeuger, Lasten und Großverbraucher müssten schneller an moderne Anforderungen angepasst werden. Netzbildende Eigenschaften von Stromrichtern, neue Vorgaben für Elektrolyseure und Wärmepumpen sowie zusätzliche Kompensationsanlagen für Blindleistung gehörten zu den notwendigen Maßnahmen.

König verwies auf laufende Arbeiten an Märkten für stationäre Blindleistung und Momentanreserve. Ein europaweit abgestimmter Rechtsrahmen sei erforderlich, damit neue Anlagen technische Mindestanforderungen einheitlich erfüllen. Die EU solle schnellstens europäische Netzanschlusscodes beschließen „Requirements for Generators“ (ERG) und „Demand Connection“, damit neue Anlagen den modernen Anforderungen entsprechen, forderte sie.

|

| Von links: Mirjam König (Transnet BW), Nicolas Krieger (Bundesnetzagentur) und Moderatorin Quelle: Susanne Harmsen |

In seinem Impulsvortrag beschrieb Christoph Maurer vom Aachener Beratungsunternehmen Consentec die systemischen Herausforderungen. Bis zu 15.000 MW Redispatch-Leistung an manchen Tagen seien ein Hinweis auf Engpässe im Netz. Maurer forderte einen engeren regionalen Ausgleich von Erzeugung und Last. Auch der Übertragungsnetzausbau sei keine endgültige Lösung, denn künftig müssten Interkonnektoren zu Nachbarstaaten nach EU-Vorgaben zu 70 Prozent für den grenzüberschreitenden Stromhandel zur Verfügung stehen. Damit sei weniger Kapazität für innerdeutsche Transporte verfügbar.

Christina Hepp vom Unternehmen Green Flexibility stellte Ansätze für einen netzneutralen Betrieb von Batteriespeichern vor. Sie sagte, Speichersysteme seien derzeit unterschiedlichen technischen Vorgaben unterworfen, die ihren Einsatz beschränken. Zu den Einschränkungen gehörten Leistungsbegrenzungen, frühe Fahrplanfestlegungen, Vorgaben für Leistungsgradienten und Limits bei der Vermarktung von Regelleistung. Dies führte zu deutlich höheren Erlöseinbußen als dynamische Vorgaben. Die Unvorhersehbarkeit der Erträge erschwere zugleich die Kreditfinanzierung durch Banken. Daher plädierte sie für eine abgestimmte Kombination verschiedener Maßnahmen, um Netzsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Flexibilität zu erhalten. Eine garantierte Mindestleistung pro Jahr könnte die Erlössituation von Batteriespeichern verbessern, so Heppner.

Marktmechanismen sollten Flexibilität honorieren und netzdienliche Betriebsweisen unterstützen. Neue technische und regulatorische Lösungen müssten dies unterstützen, so das Fazit des Forums.

Die Windenergietage NRW finden 2025 wieder in Bad Driburg statt. Quelle: Volker Stephan

Vor der Windkraft-Branche Verzicht predigen und Beifall ernten

VERANSTALTUNGEN. 25 Jahre EEG sind eine Erfolgsgeschichte. Es sei nun aber Zeit, mit der Reform Pfründe aufzugeben und den Silberjubilar zu entschlacken, meint der Chef der Stiftung Umweltenergierecht.

Da traut sich einer was. Auf den Windenergietagen von Nordrhein-Westfalen, und damit vor der versammelten Branche, spricht Thorsten Müller von Verzicht. Die Windenergie-Unternehmen müssten mit einem gut reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom maximalen Ertrag und möglichst hoher Stromproduktion Abschied nehmen, so der Vorstand der Stiftung Umweltenergierecht.

Thorsten Müller ist ein ausgewiesener Kenner der Materie und erntet mit seiner Perspektive auf das im kommenden Jahr zu ändernde EEG keinen Widerspruch – zumindest keinen hörbaren. Bei seinem kurzen Ritt durch 25 Jahre EEG streichelt er zunächst das Regelwerk, das den Ökostrom-Produzenten immer eine feste Vergütung und einen privilegierten Netzzugang garantiert habe.

|

| Ein Freund der Erneuerbaren und zugleich ihr glaubwürdiger Kritiker: Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht. Quelle: Volker Stephan |

Doch jetzt sei es eben an der Zeit, Überkommenes zu bereinigen. Das EEG reize zu einer möglichst hohen Stromproduktion an und jede Kilowattstunde sei gleich viel wert. „Davon müssen wir wegkommen“, sagt Thorsten Müller auf der Veranstaltung des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE NRW).

Erzeugungsspitzen vermeiden und Referenzmodell reformieren

Die Hausaufgabe für die Branche bestehe darin, Modelle zu entwickeln, um Erzeugungsspitzen zu vermeiden. „Sie haben volkswirtschaftlich keinen Wert“, sagt Müller und verweist darauf, dass sie die Netze belasteten oder auch zu hohen Kosten durch Abregelung von Ökokraftwerken führten. Wenn die Windkraftunternehmen und ihr Lobbyverband dazu keine Vorschläge machten, würden sie von anderer Seite kommen und vermutlich nicht im Sinne der Branche sein.

Auch das betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Credo, möglichst viel Geld mit den eigenen Grünstromanlagen zu verdienen, könne keinen Bestand haben. Die Notwendigkeit zu fördern, müsse auf das nötig Maß herunter. Es schade nicht, ineffiziente Regelungen über Bord zu werfen. So sei die Kosteneffizienz des Referenzertragsmodells kritisch zu prüfen, wenn es sich um Anlagen auf unwirtschaftlichen Schwachwindstandorten handelt.

Selbst die vielfach gescholtene Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), in der Erneuerbaren-Szene wegen ihrer Kraftwerksstrategie häufig als „Gas-Kathi“ bezeichnet, erwähnt Thorsten Müller in einem Exkurs, ohne dass Murren im Bad Driburger Veranstaltungssaal aufkommt. Reiche mache einen Punkt mit ihrer Feststellung, dass die Politik sich jahrelang nicht um die Systemkosten beim Ausbau der Erneuerbaren gekümmert habe.

Müller plädiert entsprechend beim teuren Netzausbau dafür, den Eigenkapitalzins der Netzbetreiber nicht allgemein festzulegen. Beim Verzinsen des eingesetzten Geldes solle vielmehr ein gestaffelter Wert greifen, und zwar nach der Maßgabe, „wer wie viel ausbaut“. Auch das verhindere Mitnahmeeffekte und mache die Erneuerbaren in Zukunft günstiger.

Der Stammgast der Windenergietage macht sich mit seinen Gedanken nicht unbeliebt bei den 400 Anwesenden - er erhält auch am Ende dieser Rede viel Applaus.

Windkraft-Branche beim NRW-Treff nicht nur in Feierlaune

Hans-Josef Vogel eröffnet die NRW-Windenergietage 2025. Quelle: Volker Stephan

WINDKRAFT. Der Windenergie-Branche geht es gut. Doch sie sieht dunkle Wolken heraufziehen. Bei den Windenergietagen des LEE NRW mahnte die Chef-Lobbyistin im Bund, sich dem Preisdruck zu stellen.

Nordrhein-Westfalen ist unter den Bundesländern das El Dorado der Windenergie, schon das zweite Jahr in Folge. Die Branche vor Ort möchte, dass dies so bleibt und blickt kritisch auf die künftigen Regelungen zu Kraftwerksstrategie und Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

Das jährliche Treffen des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE NRW) nennt sich „Windenergietage“ und findet am 20. und 21. November im ostwestfälischen Bad Driburg statt. Die einleitenden Worte von Hans-Josef Vogel, LEE-Vorsitzender, und Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie (BWE), waren nicht nur von Zufriedenheit gekennzeichnet.

Dabei schickte Hans-Josef Vogel die guten Nachrichten in Zahlen vorweg. NRW bleibe „Windenergie-Land Nummer 1“ in Deutschland, mit bis zu 1.150 MW zusätzlich installierter Leistung von bis zu 230 neuen Turbinen bis Jahresende. Aktuell seien 200 Anlagen mit über 1.000 MW im laufenden Jahr in Betrieb gegangen.

|

| BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek sprach als Gastrednerin nach dem LEE-Vorsitzenden Hans-Josef Vogel. Quelle: Volker Stephan |

Der LEE-Vorsitzende ist aber gegenüber der Politik misstrauisch. „Droht ein Rückschritt bei der Energiewende“, fragte er rhetorisch vor etwa 400 Teilnehmenden der Veranstaltung. Der Solarausbau sei eingebrochen, erste Firmen hätten Insolvenz angemeldet. Durch die anstehenden Gesetzesänderungen dürfte die Dynamik des Erneuerbaren-Ausbaus nicht zum Erliegen kommen.

Projektentwickler sollen geringere Pachtzahlungen aushandeln

Auch die BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek erwartet von der Bundesregierung eine intelligente Novelle des EEG, die einen realistischen Finanzierungsrahmen für die Windenergie bringen müsse. „Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört.“ Der Entwurf sei allerdings in den Februar verschoben, habe sie aus Berliner Kreisen erfahren. Es dürfe keine komplette Umstellung der Fördersystematik geben, das würde die kreditgebenden Banken zu langwierigen Prüfprozessen veranlassen.

Die Windkraft an Land stehe seit einiger Zeit unter hohem Preisdruck, so Bärbel Heidebroek. Daran werde sich so schnell nichts ändern, weil viele genehmigte Anlagen in die nächsten Ausschreibungen drängten. Die Folge sei eine erwartbare Überzeichnung. Um auskömmlich wirtschaften zu können, mahnte sie die Branchenvertreter, die Kosten bei den Projekten zu senken.

Die BWE-Präsidentin sieht für das Sparen drei mögliche Stellschrauben. Zum einen hätten die Preise für Windenergieanlagen noch „Luft nach unten“. Das sei mit den Herstellern der Turbinen zu besprechen. Niedrigere Kosten seien auch möglich, ohne der Billigkonkurrenz aus China die Tür zu öffnen.

Punkt zwei bei den Kostensenkungen sei die zu zahlende Pacht für die Turbinen-Standorte. Eine bundeseinheitliche Regelung sei nicht zu erwarten, also müssten Projektentwickler mit niedrigeren Angeboten an die Flächeneigentümer herantreten. Es sei überdies möglich, bestehende Pachten nachzuverhandeln.

Der dritte Punkt sei schließlich ein besseres Ausnutzen bestehender Netzanschlüsse. Der Bau neuer Knoten komme dem Bedarf erwartbar nicht hinterher. Auch der LEE-Vorsitzende Vogel erkennt im lahmenden Netzausbau ein Problem für die Branche. Die vielen Projekte sollten nicht warten müssen, hier seien digitale Verfahren in den Genehmigungsprozessen nötig.

Als anderes großes Problem benannte Vogel bröckelnde Straßen und Brücken in NRW, also die verbesserungswürdige Infrastruktur. Allein in Sauer- und Siegerland sei der Bau von 400 Anlagen wenn nicht gefährdet, so doch verzögert. Bundesautobahnen seien nicht befahrbar, die Situation der Straßen erinnere ihn an „das Ende des 18. Jahrhunderts“. Für den Erfolg der Energiewende „braucht die Windkraft neue Wege zum Bau“.

Brandenburg erhöht Windabgabe für Kommunen spürbar

Quelle: Fotolia / vencav

REGENERATIVE. Die Landesregierung in Potsdam hat neue Sätze für die Beteiligung einer Kommune an Erneuerbare-Energien-Anlagen beschlossen.

Die Brandenburger Landesregierung hat am 19. November ein Gesetz beschlossen, das ab 2026 spürbare finanzielle Änderungen für Betreiber von Wind- und Solarparks vorsieht. Kernpunkt ist die Erhöhung der kommunalen Sonderzahlungen an Nachbarkommunen.

Seit 2020 gilt im Land Brandenburg eine pauschale Sonderabgabe von 10.000 Euro pro Windenergieanlage im Jahr. Künftig wird diese Zahlung leistungsabhängig berechnet: Pro MW fallen 5.000 Euro an. Für eine gängige Anlage mit 6 MW steigt die jährliche Abgabe damit auf 30.000 Euro pro Jahr, also auf das Dreifache des bisherigen Satzes.

Auch für Photovoltaikanlagen gibt es Zahlungen. Betreiber von PV-Anlagen mit mehr als 1 MW Leistung müssen für die gesamte Laufzeit der Anlagen eine Abgabe von 2.000 Euro je installiertem MW und Jahr leisten.

Nach Darstellung des Landesverbands Erneuerbare Energien Berlin-Brandenburg (LEE) und der Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) überschreiten die neuen Vorgaben für viele Unternehmen die wirtschaftliche Belastungsgrenze.

Die Projekte seien auf Basis der bisherigen Abgabe kalkuliert worden, eine Anpassung innerhalb weniger Monate sei nicht mehr möglich. Betroffen sind alle Anlagen, die ab Anfang 2026 in Betrieb gehen und deshalb nicht mehr unter die bisherige Regelung fallen.

Kritik üben die Verbände auch an der Streichung der Berichtspflicht für Kommunen. Ursprünglich sollten Städte und Gemeinden gegenüber dem zuständigen Ministerium offenlegen, wofür sie die Mittel aus der Sonderabgabe verwenden. Diese Transparenzvorgabe entfällt nun. Damit könnten Bürger nicht mehr nachvollziehen, wie die Gelder eingesetzt werden, etwa für lokale Infrastruktur, ein Feuerwehrfahrzeug oder Spielplätze, so die Verbände.

Nicht berücksichtigt wurden zudem Vorschläge von LEE und VKU, das Gesetz für Formen der Bürgerbeteiligung zu öffnen. Modelle wie kommunale Beteiligungsfonds oder direkte Beteiligungsmöglichkeiten werden bereits in anderen Bundesländern genutzt, finden im Brandenburger Gesetz aber keinen Eingang. Generell lasse das Gesetz „die Unternehmen ratlos zurück“, so LEE-Vorstandsmitglied Janko Geßner.

Parallel dazu haben die Regierungsfraktionen aus SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am selben Tag einen weiteren Gesetzentwurf eingebracht, der die Planung von Windenergie in Regionen ohne gültigen Regionalplan laut LEE stark einschränken soll.

Der Verband kritisiert, der Entwurf widerspreche geltendem Bundesrecht und bedeute eine faktische Bestrafung jener Unternehmen, die bereits nach den bisherigen Vorgaben geplant und investiert haben. „Unsere Mitglieder haben teilweise sechsstellige Euro-Beträge in die Planung von Projekten gesteckt, die jetzt kurz vor der Genehmigung stehen. Und die nun unterbunden werden sollen“, so der Erneuerbaren-Verband. Daraus könnten der öffentlichen Hand auch Schadensersatzforderungen entstehen.

Weitere Löschung von CO2-Zertifikaten geplant

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Die Bundesregierung hat der EU-Kommission 14 stillgelegte Kohlekraftwerke gemeldet, um künftig deren Emissionszertifikate zu löschen und Effekte des Kohleausstiegs abzusichern.

Das Bundeskabinett hat am 19. November 2025 eine Absichtsnotifizierung an die Europäische Kommission beschlossen. Nach Angaben der Bundesregierung umfasst die Meldung 14 Kohlekraftwerke, die im Jahr 2024 außer Betrieb gingen. Die Notifizierung schafft die Grundlage dafür, in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate zu löschen, die durch die Stilllegung dieser Anlagen im Europäischen Emissionshandel freiwerden.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass Löschungen unerlässlich seien, um tatsächliche Treibhausgasminderungen durch den Kohleausstieg zu sichern. Ohne eine Löschung könnten andere Unternehmen die freiwerdenden Berechtigungen nutzen, um zusätzliche Emissionen zu verursachen. Grundlage für das Vorgehen ist Paragraf 10 Absatz 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes. Die Bundesregierung muss der EU-Kommission jeweils im Jahr nach der Stilllegung eines Kraftwerks melden, dass sie Löschungen plant. Dies erfolgt durch eine Absichtsnotifizierung, die allerdings noch keine Mengen festlegt.

Stillgelegte Kraftwerke ab 2022 bereits gemeldet

Erst in einem späteren Schritt bestimmen sogenannte Mengennotifizierungen den konkreten Umfang der Löschungen. Dafür dienen jährliche Gutachten, die die realen Emissionsminderungen ermitteln. Diese berücksichtigen auch Zertifikate, die bereits durch die Marktstabilitätsreserve (MSR) aus dem Markt genommen wurden. Die MSR steuert die Auktionsmengen im Emissionshandel und reduziert Überschüsse im Zertifikatemarkt. Die national zu löschenden Restmengen werden anschließend vom Bund gelöscht.

Der Prozess für Kraftwerke, die im Jahr 2022 stillgelegt wurden, läuft bereits. Dabei werden 514.000 Zertifikate aus dem Markt genommen, die auf die Abschaltung der Kraftwerksblöcke Neurath A und Frechen im Jahr 2022 zurückgehen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden im Folgejahr 2023 rund 890.000 Tonnen CO2 vermieden. Ein großer Teil der damals freiwerdenden Zertifikate wurde bereits automatisch über die MSR entzogen. Um sicherzustellen, dass der verbleibende Teil nicht im Markt bleibt, führt Deutschland ergänzende nationale Löschungen durch.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im Mai 2025 die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Zertifikate im Emissionshandel. Diese Zahl dient als Grundlage für die Festlegung der nationalen Löschmenge von 514.000 Zertifikaten. Die Löschung erfolgt zwischen September und Jahresende 2025 über eine Reduktion der regulären deutschen Auktionsmengen. Nach Angaben der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt), die im Umweltbundesamt angesiedelt ist, beträgt die vorläufige deutsche Auktionsmenge für das Jahr 2025 rund 96,7 Millionen Zertifikate.

2025 noch 97 Millionen Tonnen CO2 erlaubt

Die Bundesregierung betont, dass der Kohleausstieg in den kommenden Jahren weitere Emissionsminderungen bewirken wird. Diese sollen fortlaufend durch nationale Löschungen flankiert werden, sofern die MSR nicht bereits alle entsprechenden Zertifikate entzieht. Ziel bleibt es nach Regierungsangaben, den sogenannten Wasserbetteffekt zu vermeiden. Ohne zusätzliche Löschungen könnten frei werdende Zertifikate an anderer Stelle in der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein genutzt werden. Die tatsächliche Emissionsminderung durch den Kohleausstieg würde dann geringer ausfallen.

Mit dem aktuellen Beschluss will die Bundesregierung sicherstellen, dass die vermeldeten Emissionsminderungen unmittelbar im Emissionshandel wirksam werden. Die Absichtsnotifizierung gilt als notwendiger Schritt, um die Löschung der Zertifikate aus dem Jahr 2024 in einem späteren Verfahren durchführen zu können.

Energiebesteuerung bleibt Projekt ohne Aussicht auf Erfolg

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Stephanie Lose und ihr Team bekamen Komplimente von allen Seiten. Die dänische Finanzministerin habe nichts unversucht gelassen, um den Streit über die Energiebesteuerung nach mehr als vier Jahren beizulegen. Einig waren sich die Finanzminister der EU in der letzten Woche darüber, dass die inzwischen 22 Jahre alten Vorschriften zur Besteuerung von Energieprodukten reformbedürftig sind.

Die Kommission hatte deswegen bereits im Juli 2021 eine neue Richtlinie vorgeschlagen. Damals im Rahmen des europäischen Klimapaktes („European Green Deal“ – EGD). Die Reform der Energiebesteuerung sollte einen Beitrag dazu leisten, dass die EU die anspruchsvollen Klimaziele, die im Rahmen des EGD vereinbart worden waren, auch erreicht. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Mehr als ums Klima sorgt man sich in Brüssel inzwischen um eine sichere Gasversorgung, um den Schutz der EU vor Drohnen und Raketen aus Russland oder um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.

Dazu passen die vier Jahre alten Vorschläge der Kommission nur noch bedingt. Sie zielen darauf ab, fossile Energieträger teurer und Strom als emissionsfreie Verheißung günstiger zu machen. Die Höhe der Steuersätze soll sich strikt nach dem Energiegehalt richten und sie soll regelmäßig an die Inflation angepasst werden.

Die Richtlinie würde zwar weiter nur Mindestsätze festlegen, sodass die Mitgliedsstaaten deutlich höhere Steuern erheben könnten. Sie müssten aber die von Brüssel festgelegte Reihenfolge einhalten. Das würde insbesondere bedeuten, dass Diesel höher besteuert werden müsste als Benzin, weil in einem Liter Diesel mehr Joules enthalten sind als in einem Liter Benzin. Kerosin für Flugzeuge und Bunkeröl für die Schifffahrt sollen in Zukunft ebenfalls besteuert werden.

Interessenkonflikte nicht beigelegt

Weniger Steuern als bisher könnten die Mitgliedsstaaten auf Strom erheben. Der Abstand zwischen der Besteuerung von Kraftstoffen (min. 10,75 Euro/GJ) und Strom (min. 0,15 Euro/GJ) würde größer werden. Auch Gas zum heizen (min. 0,60 Euro/GJ) würde nach dem Vorschlag der Kommission in jedem Fall höher besteuert als Strom für die Wärmepumpe oder Wasserstoff (min. 0,15 Euro/GJ). In Brüssel will man auch nicht mehr akzeptieren, dass zahlreiche Industriebetriebe keine oder nur sehr geringe Energiesteuern bezahlen.

Besonders gegen den letzten Vorschlag gab es von Anfang an großen Widerstand, der angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung noch größer geworden ist. Die dänische Ratspräsidentschaft hatte deswegen letzte Woche einen Kompromiss vorgelegt, der es den Mitgliedsstaaten auch künftig ermöglicht, bestimmte Industriebranchen von der Energiebesteuerung auszunehmen.

In der Diskussion über den dänischen Kompromissvorschlag wurde indes schnell deutlich, dass damit die Interessenkonflikte nicht beigelegt werden können. Die meisten Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland und Frankreich aber auch die baltischen Staaten, hätten gerne stärker an der ursprünglichen Orientierung der Kommission festgehalten. Sie wären trotzdem bereit gewesen, den Kompromiss zu unterstützen nach dem Motto: „besser als der status quo“.

Damit wollen sich Länder wie Österreich oder Finnland aber nicht zufriedengeben. Sie lehnen die Verwässerung des Textes mit Rücksicht auf fossile Energieträger ab. Noch größer ist der Widerstand der Staaten, denen die ganze Richtung nicht passt. Vor allem Polen hält zusätzliche Belastungen des Energieverbrauchs für das falsche Signal. Höhere Energiesteuern seien Gift für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und überforderten die privaten Verbraucher. Die müssten bereits die Kosten aus dem Emissionshandel verkraften. Die EU sollte erst abwarten, sagte der polnische Vertreter, welche Folgen alle anderen klimapolitischen Maßnahmen hätten, die in den letzten Jahren beschlossen wurden.

Keine Prognose über das Schicksal der Energiebesteuerung

So weit würden Italien oder Schweden nicht gehen. Aber auch dort sieht man angesichts der weiterhin hohen Energiepreise keine Notwendigkeit, Energie noch teurer zu machen. Selbst die Kommission zweifelt inzwischen. Energiekommissar Jörgensen lässt keine Gelegenheit aus, den Mitgliedsstaaten eine Senkung der Energiesteuern zu empfehlen, um die Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten.

Klimakommissar Hoekstra rief die Finanzminister dennoch auf, dem dänischen Kompromiss zuzustimmen. Er werde den klimapolitischen Ansprüchen ebenso gerecht wie den energiepolitischen Erfordernissen und den fiskalischen Notwendigkeiten. Wenig Verständnis zeigte Hoekstra dafür, dass die Indexierung der Steuersätze im Ministerrat auf breite Ablehnung stößt.

Die Vorsitzende wagte nach der Debatte keine Prognose über das weitere Schicksal der Energiesteuerrichtlinie, die nur einstimmig geändert werden könnte. Es sei offensichtlich, dass Zugeständnisse, die Zustimmung auf der einen Seite möglich machten, die Ablehnung auf der anderen Seite nur noch verstärken würde.

Klimakommissar Hoekstra rief die Finanzminister dennoch auf, dem dänischen Kompromiss zuzustimmen. Er werde den klimapolitischen Ansprüchen ebenso gerecht wie den energiepolitischen Erfordernissen und den fiskalischen Notwendigkeiten. Wenig Verständnis zeigte Hoekstra dafür, dass die Indexierung der Steuersätze im Ministerrat auf breite Ablehnung stößt.

Die Vorsitzende wagte nach der Debatte keine Prognose über das weitere Schicksal der Energiesteuerrichtlinie, die nur einstimmig geändert werden könnte. Es sei offensichtlich, dass Zugeständnisse, die Zustimmung auf der einen Seite möglich machten, die Ablehnung auf der anderen Seite nur noch verstärken würde.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

NRW vereinfacht Landesplanung

Quelle: Katia Meyer-Tien

NORDRHEIN-WESTFALEN. Die Landesregierung lässt die Planung von Projekten schneller prüfen. Damit kann unter anderem die Genehmigung von Flächen für Energieanlagen rascher erfolgen.

Die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat eine Änderung des Landesplanungsgesetzes auf den Weg gebracht. Damit können Flächen auch für Projekte mit Windenergie und Photovoltaik schneller bereitgestellt werden. „Die Beteiligungsfristen in den Planverfahren der Landes- und Regionalplanung werden standardmäßig auf einen Monat verkürzt“, teilte das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf mit. Begründete Ausnahmen würden aber möglich bleiben.

Durch die Verkürzung der Beteiligungsfristen auf einen Monat werde die planungs- und genehmigungsrechtliche Hürde für Projekte auch im Bereich erneuerbarer Energien verringert. „Mit der Änderung des Landesplanungsgesetzes sollen knappe Flächen künftig klüger, effizienter und nachhaltiger genutzt werden für Wohnen, Wirtschaft, Natur, Freizeit und Erneuerbare Energien“, wird NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) zitiert.

Öffentliche Stellen, Verbände, Unternehmen sowie Bürger haben künftig damit weniger Zeit, um Unterlagen zu prüfen und Stellungnahmen abzugeben. „Wir halten unser Versprechen: Wir beschleunigen Planverfahren, wir vereinfachen sie – und sorgen dafür, dass Bürokratie nicht länger bremst“, so die Ministerin.

Neben den verkürzten Fristen sollen zudem die Regionalpläne künftig nicht mehr verpflichtend durch das zuständige Ministerium geprüft werden. Die sechs Planungsregionen in Nordrhein-Westfalen erhalten damit mehr Verantwortung für ihre regionale Flächenpolitik, während doppelte Prüfprozesse entfallen.

„Einzig für die staatlichen Aufgaben im Zusammenhang mit Natur und Forst bleibt es bei einer Anzeige der Regionalpläne“, heißt es aus dem Ministerium. Die Landesplanung behält die Möglichkeit, im Einzelfall steuernd einzugreifen, sofern dies erforderlich ist.

Durch diese Entlastung auf Landesebene entstehe in den Regionen eine stärkere Eigenverantwortung für regionale Flächenpolitik. Dies könne dazu beitragen, dass Standortentscheidungen für Erneuerbare-Energien-Projekte flexibler und kürzer getaktet werden.

Außerdem werden die Planerhaltungsvorschriften des Bundesrechts für Nordrhein-Westfalen deutlich ausgeweitet. Die individuellen Klagemöglichkeiten und das öffentliche Interesse „an dem Erhalt der so wichtigen Raumordnungspläne werden angemessen neu austariert“. Kleinere Form- und Verfahrensfehler im Genehmigungsprocedere sollen künftiger weniger aufschiebende Auswirkungen haben als bisher, gleiches gilt auch für Einzelklagen.

Quelle: alphaspirit / Fotolia

DIW drängt auf Umbau von ETS und Grenzausgleich

STUDIEN. Damit Europa seine Industrie klimaneutral umbauen und wettbewerbsfähig bleiben kann, müssen Laut DIW der EU-Emissionshandel (ETS) sowie der CO2-Grenzausgleich (CBAM) reformiert werden.

Die europäische Grundstoffindustrie steht vor einem Problem: Konventionelle Verfahren erreichen die Klimaziele nicht, klimaneutrale Technologien rechnen sich in vielen Segmenten noch nicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert daher eine Reform von EU-Emissionshandel und CO2-Grenzausgleich und veröffentliche dazu eine Studie.

„Derzeit gibt es keine ausreichenden Anreize, in klimaneutrale Produktionsprozesse zu investieren, weil bestehende CO2-Preisunterschiede nicht vollständig ausgeglichen werden“, so Studienautorin Fernanda Ballesteros aus der Abteilung Klimapolitik. „Wir brauchen aber dringend einen verlässlichen Investitionsrahmen für nachhaltige Technologien, um Europa als Industriestandort zu stärken.“

Zu viele Schlupflöcher im System

Seit 2005 gibt es den EU-Emissionshandel. Um Carbon Leakage – also eine Verlagerung von Produktion und Emissionen in Länder mit geringeren Klimaschutzauflagen – zu verhindern, erhalten energieintensive Industrien bislang kostenlose CO2-Zertifikate. Dieser Ansatz reduziert laut dem DIW zwar Wettbewerbsrisiken, verlangsamt aber zugleich Investitionen in klimaneutrale Verfahren.

Der CO2-Grenzausgleich (CBAM) soll diesen Mechanismus schrittweise ablösen und Importe aus Ländern ohne vergleichbare CO2-Bepreisung belasten. Laut den Ergebnissen der DIW-Studie gibt es jedoch mehrere Lücken: Viele weiterverarbeitende Industrien fallen nicht unter den Mechanismus, Exporterstattungen fehlen und das Risiko von Resource Shuffling bleibt bestehen. Damit ist die gezielte Umlenkung emissionsarmer Produkte in die EU gemeint, während emissionsintensive Produkte auf anderen Märkten verkauft werden.

Die DIW-Forschenden schlagen daher vor, eine bereits 2021 von der EU-Kommission erwogene Ausgestaltung des Grenzausgleichs anzuwenden, bis sich die CO2-Preise weltweit angeglichen haben. Kern ist eine Clean Industry Contribution, die parallel zur Zuteilung kostenfreier Zertifikate eingeführt wird. Sie gilt für CO2-intensive Grundstoffe wie Stahl, Zement, Aluminium und Chemikalien – unabhängig vom Produktionsort. Grundlage sollte ein fester CO2-Wert je Tonne Material bilden, der sich an den Emissionen konventioneller Verfahren orientiert.

„Die bisherige kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten verhindert Anreize zur Verlagerung, aber zugleich auch Anreize zur Emissionsminderung“, erläutert Studienautor Karsten Neuhoff, Leiter der Abteilung Klimapolitik. Die Clean Industry Contribution würde dafür sorgen, so Neuhoff, dass die Klimakosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Produktpreisen sichtbar würden. Zugleich bliebe die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Importen erhalten, da die Clean Energy Contribution auf Importe von Grundstoffen und auch auf Produkte erhoben wird, die solche Grundstoffe enthalten.

Beim Export aus der EU wird die Clean Industry Contribution erlassen, so dass keine einseitige Kostenbelastung für EU-Firmen gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten entsteht. Anders als der bisherige Grenzausgleich, der auf produktspezifischen, also tatsächlichen Emissionswerten basiert, erlauben einheitliche Standardwerte einen Erlass beim Export, der konform mit den Regelungen der Welthandelsorganisation ist. Gleichzeitig sinkt der Verwaltungsaufwand, weil keine produktspezifischen Emissionswerte erhoben werden müssen.

Einnahmeneffekte und Förderpotenziale

Neben fairen Wettbewerbsbedingungen entstehen mit der Reform auch Erlöse aus der CO2-Bepreisung. Die DIW-Berechnungen veranschlagen ein Einnahmepotenzial von rund 50 Milliardem Euro pro Jahr in der EU. Diese Mittel könnten über Klimaschutzverträge in neue Produktionsprozesse fließen. Darüber hinaus entstehen Spielräume für weitere nationale und internationale Klimaschutzprojekte.

Die Studie mit dem Titel „Reform des CO2-Grenzausgleichs ist entscheiden für wettbewerbsfähige Industrie“ ist auf der Seite des DIW als PDF verfügbar.

Brunsbütteler LNG-Terminalschiff wieder einsatzbereit

Die FSRU Höegh Gannet in Brunsbüttel. Quelle: RWE

LNG. Neu eingebaute Katalysatoren sollen Lärm und Emissionen beim Betrieb der FSRU Höegh Gannet in Brunsbüttel verringern. Jetzt kehrt das Schiff in den Elbehafen zurück

Die schwimmende Speicher- und Regasifierungseinheit (FSRU) Höegh Gannet kehrt zurück nach Brunsbüttel. Das Terminalschiff, das eigentlich seit Januar 2023 im Elbehafen der schleswig-holsteinischen Gemeinde das dort angelieferte verflüssigte Erdgas (LNG) speichert und regasifiziert, soll nach seinem zweimonatigen Aufenthalt in der dänischen Fayard-Werft wie geplant am 24. November wieder einlaufen. Das teilte der Terminalbetreiber Deutsche Energy Terminal (DET) mit.

In der Werft hat die FSRU Katalysatoren zur Reduzierung der Luftschadstoff-Emissionen erhalten, sodass nun auch die Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung eingehalten werden sollen. Darüber hinaus sollen die Katalysatoren einen Beitrag zur Lärmminderung leisten. Auch seien die Auslassrohre am Schlot des Schiffes gedreht worden, damit sie nicht mehr in Richtung der bewohnten Gebiete gerichtet sind, schreibt die DET.

Gegen den Betrieb der FSRU am derzeitigen Standort hatte sich immer wieder Protest geregt. Die Deutsche Umwelthilfe wirft der DET Mängel in den Genehmigungsunterlagen vor. Der derzeitige Liegeplatz gilt eigentlich als Übergangslösung, bis der finale Anleger („Jetty“) fertiggestellt ist. Die DET hatte aber im Juni „vorsorglich“ die Verlängerung des Betriebs am derzeitigen Standort bis zum 12. Februar 2029 beantragt (wir berichteten).

Vorhabenträger für den Bau der neuen Jetty ist die Elbehafen Energy Port & Logistics GmbH (EEPLG), eine Tochterfirma der Brunsbüttel Ports GmbH im Auftrag der DET. Seit Oktober 2023 liegt der Planfeststellungsbeschluss für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz vor. Im April 2024 feierte die DET den Beginn der Bauarbeiten. „Mit Hochdruck“ arbeite man jetzt an der Fertigstellung. Im kommenden Jahr soll die Anlage in Betrieb gehen und die FSRU umziehen können, heißt es von der DET auf Anfrage dieser Redaktion.

Allerdings sind die Tage der vom Bund gecharterten Höegh Gannet, die nach Angaben des Betreibers im Jahr 2025 bislang mehr als 19 Milliarden kWh Erdgas ins deutsche Gasnetz einspeiste, in Brunsbüttel aber ohnehin gezählt. Denn sobald das sich dort ebenfalls im Bau befindliche landseitige LNG-Terminal – errichtet von einem Konsortium aus Bund (50 Prozent), Gasunie (40 Prozent) und RWE (10 Prozent) – in Betrieb geht, muss die FSRU dem LNG-Gesetz zufolge innerhalb von sechs Monaten die Anker lichten. Medienberichten zufolge könnte es 2027 soweit sein.

Ukraine baut auf LNG aus den USA

Quelle: Shutterstock / VladSV

GAS. Die Ukraine wird LNG aus den USA über die Ostsee im Norden und aus dem Süden über den Vertikalen Gaskorridor und Griechenland in diesem Winter importieren.

Im Beisein des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des griechischen Premiers Kyriakos Mitsotakis schlossen die staatlichen Energieunternehmen Depa Commercial und Naftogaz in Athen eine Absichtserklärung zur Erdgaslieferung an die Ukraine im Winter. Wie die Unternehmen mitteilten, soll im Rahmen dieser Vereinbarung LNG aus den USA von Griechenland über den sogenannten Vertikalen Korridor an die Ukraine von Dezember 2025 bis März 2026 transportiert werden. Mengenangaben zu den geplanten Lieferungen machten die Unternehmen nicht.

LNG aus dem Süden

Der Vertikale Gaskorridor verläuft von Griechenland nach Bulgarien. Von Bulgarien geht es auf der Route der Transbalkan-Pipeline weiter nach Rumänien und Moldawien in die Ukraine. Bis zur Inbetriebnahme der Schwarzmeergasleitung Turkstream Anfang 2020 bezog die Türkei über die Transbalkan-Pipeline Gas aus Russland. Die Transportkapazität von Norden nach Süden beträgt 27 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr.

Ende letzten Jahres importierte die ukrainische DTEK-Gruppe über den Vertikalen Korridor erstmals LNG aus den USA. Da kriegsbedingt keine Direktverschiffung ans Schwarze Meer möglich war, löschte die Gaslog Savannah rund 100 Millionen Kubikmeter Gas aus Louisiana am Revithoussa LNG-Terminal in Griechenland, das zunächst zur Verbindungsgasleitung zwischen Griechenland und Bulgarien ICGB und ab Bulgarien auf der Transbalkan-Route zur Ukraine durchgeleitet wurde. Die ICGB kann im Jahr aktuell 3 Milliarden Kubikmeter Gas von Griechenland nach Bulgarien durchleiten. Geplant ist ein Ausbau auf 5 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr. Erstes Gas aus Aserbaidschan floss ebenfalls bereits von Griechenland in die Ukraine.

LNG auf dem Nordkorridor

Jüngst lieferte DTEK über seine Handelsparte D. Trading die erste LNG-Fracht aus den USA nach Litauen. Rund 100 Millionen Kubikmeter Gas verschiffte die Gaslog Savannah aus Louisiana zum LNG Terminal Klapeida. Von Klapeida gelangte das Gas über Polen in die Ukraine.

Mit LNG aus den USA will DTEK die Energiesicherheit der Ukraine und ihrer Nachbarländer stärken. Naftogaz vereinbarte indes mit der polnischen Orlen-Gruppe auf der Ratskonferenz der Partnerschaft für transatlantische Energiekooperation in Athen eine Absichtserklärung zur Erdgaslieferung der Ukraine für den Winter. Diese Vereinbarung bilde den Rahmen für künftige Gaslieferverträge, erklärte Robert Soszyński, Vizepräsident des Vorstands von Orlen Anfang November. Im ersten Quartal 2026 sollen 300 Millionen Kubikmeter Gas und bis zum Jahresende 600 Millionen Kubikmeter Gas geliefert werden.

Energiebrücke über Ostsee und Mittelmeer

DTEK schätzt, dass die Ukraine aufgrund der russischen Angriffe auf ihre Gasförder- und Speicherinfrastruktur in diesem Winter rund 4 Milliarden Kubikmeter Gas importieren muss. Dementsprechend verhandelt das Unternehmen über weitere US-amerikanische LNG-Lieferungen, die sowohl über diesen nördlichen Korridor als auch über den südlichen vertikalen Gaskorridor in die Ukraine und an europäische Nachbarländer gelangen sollen.

„US-amerikanisches LNG ist der Schlüssel zur Energieunabhängigkeit für die Ukraine und Europa“, sagte DTEK-CEO Maxim Timchenko. DTEK könne eine Energiebrücke zwischen US-amerikanischen Produzenten und einer Region etablieren, die nach wie vor zu stark von russischem Gas abhängig ist. „Von unseren Terminals an der Ostsee und im Mittelmeer aus arbeiten wir mit europäischen und US-amerikanischen Partnern an der Entwicklung kosteneffizienter Routen, um mehr Gas in die Ukraine und Nachbarländer zu liefern“, so Timchenko.

Datenerhebung soll Quartiersprojekte stärken

Quelle: Shutterstock

WIRTSCHAFT. Der Open District Hub (ODH) hat ein Quartierskompendium veröffentlicht. Es bündelt Daten zu rund 90 Projekten bundesweit und zeigt den aktuellen Stand der Quartiersentwicklung.

Das Netzwerk für Quartierslösungen und Sektorkopplung − das Open District Hub (ODH) − hat ein neues Quartierskompendium 2025 veröffentlicht, teilte das ODH mit. Die Neuauflage erfasst rund 90 Quartiersprojekte aus ganz Deutschland und bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sektorenkopplung. Die erfassten Projekte reichen von Wohnquartieren über Gewerbestandorte und Industrieareale bis hin zu gemischt genutzten Projekten.

Erstmals wurde nach Auskunft des ODH ein einheitliches Erhebungs- und Kriterienraster eingesetzt, das eine systematische und vergleichbare Datenerfassung ermöglicht. Die Neuauflage beinhaltet eine größere, inhaltliche Tiefe sowie zusätzliche technische, organisatorische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Quartiersentwicklung.

„Die diesjährige Erhebung ist ein echter Sprung nach vorn“, sagt ODH-Geschäftsführer Frank Brachvogel. „Die einheitliche Datenerfassung über standardisierte Fragebögen macht die Ergebnisse deutlich vergleichbarer und schafft eine wesentlich bessere Messbasis als vorher. Damit können Nutzer künftig fundierter analysieren, wie Quartiere funktionieren, wo Standards sinnvoll sind und welche Klimaschutzwirkungen erzielt werden können.“

Der ODH sieht eine wachsende Bedeutung von Quartieren für lokal integrierte Energie- und Mobilitätsstrukturen. Die Sammlung soll die Bandbreite zeigen, wie Akteure Konzepte auf Quartiersebene entwickeln und betreiben. Das Kompendium soll zudem Transparenz schaffen und den Austausch zwischen Projektentwicklern, Kommunen, Dienstleistern und Forschung unterstützen.

Der ODH ist ein Netzwerk für Quartierslösungen und Sektorkopplung. Mehr als 50 Unternehmen sind Teil des Netzwerkes und kommen aus den Breichen Energie- und Immobilienwirtschaft, aus der Forschung, Mobilität, Technologieausrüstung, Softwareentwicklung, Gebäudeautomatisierung, Projektierung, Beratung und Finanzdienstleistung.

Das „Quartierskompendium 2025“ steht kostenfrei zur Verfügung auf der Homepage des ODH.

Quelle: Fotolia / malp

Wie Netzvorgaben Batteriespeicher bremsen

STROMSPEICHER. Betriebsvorgaben für Batteriespeicher verändern Technik und Markt. Eine Kurzstudie zeigt, wie Eingriffe in den Speicherbetrieb wirken und welche Folgen sie für die Vermarktung haben.

Vier zentrale Vorgaben beeinflussen den Betrieb von Großspeichern, wie eine neue Kurzstudie zeigt. Erstellt haben sie das Büro für Energiewirtschaft und technische Planung (BET) und das Institut für Elektrische Anlagen und Energiesysteme der RWTH Aachen (IAEW) für den Speicherdienstleister Greenflexibility.

Das Kemptener Unternehmen will anhand der Studie die Perspektiven von Netz, Markt und Speicherbetrieb zusammenführen. Hintergrund ist der starke Zubau großer Batteriespeicher, der viele Verteilnetze vor neue Aufgaben stellt. Die Betreiber der Netze müssen hohe Anschlussleistungen prüfen und gleichzeitig den sicheren Betrieb gewährleisten. Die Studie zeigt, dass Speicher sich in der Praxis oft sehr dynamisch verhalten und dadurch Lastflüsse schwer prognostizierbar sind.

Die Studie nimmt vier Steuerungsmechanismen in den Blick, mit denen Netzbetreiber den Einsatz großer Batteriespeicher aktuell beeinflussen. Dazu gehören Leistungsbegrenzungen, Vorgaben für den zeitlichen Einsatz, Regeln für die Regelleistung sowie Einschränkungen bei schnellen Leistungsänderungen.

|

| Kurzstudie „Auswirkungen von Betriebseinschränkungen für Batteriegroßspeicher durch Netzbetreiber-Vorgaben“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: BET und IAEW |

Verträglicher: Flexible, netzorientierte Regeln

Die Studie erklärt, dass Netzbetreiber Speicher zeitweise ausbremsen, damit lokale Netze stabil bleiben. Das kann bedeuten, dass Speicher in bestimmten Stunden weniger ein- oder ausspeisen dürfen. Laut der Studie fällt der Unterschied groß aus: Pauschale Vorgaben schränken Speicher viele Stunden ein, während flexible, netzorientierte Regeln nur selten eingreifen und wirtschaftlich deutlich verträglicher sind.

Teil der Untersuchung ist auch die Frage, wie früh Speicher ihren Einsatzplan festlegen sollen. Netzbetreiber wünschen sich laut der Studie mehr Vorlauf, um Engpässe besser planen zu können. Für Speicherbetreiber bedeutet das jedoch, dass sie im kurzfristigen Handel nicht mehr spontan reagieren können. Die Studie zeigt, dass dadurch wichtige Flexibilität verloren geht, was Märkte weniger stabil macht und kurzfristige Preissprünge verstärken kann.

Außerdem bewertet die Kurzstudie Vorgaben, die schnelle Leistungsänderungen begrenzen. Diese Regeln sollen Netzschwankungen reduzieren, würden den Speichern jedoch ihre „technische Stärke“ nehmen − die schnelle Reaktion auf Wetter- und Preisänderungen. Der Studie zufolge schmälert das die Erlöse deutlich und reduziert die kurzfristige Anpassungsfähigkeit des Systems.

Vorgaben zur Regelleistung

Die Studie untersucht auch, wie Vorgaben zur Regelleistung den Speicherbetrieb beeinflussen. Diese Vorgaben sollen die Netzplanung vereinfachen, verringern jedoch gleichzeitig das Angebot an kurzfristiger Systemstützung. Die Autoren argumentieren auch, dass starke Begrenzungen zu höheren Preisen führen können und Speicher stärker in die Großhandelsmärkte für Strom ausweichen. Dadurch können Lastspitzen eher zunehmen, statt zu sinken.

Greenflexibility betont in seiner Mitteilung, dass künftige Lösungen sowohl Netzsicherheit als auch Flexibilität berücksichtigen müssten. Die Studie empfiehlt daher dynamische, datenbasierte Vorgaben und mehr Transparenz im Austausch zwischen Netzbetreibern, Speicherbetreibern und Vermarktern. Ziel sei ein Instrumentarium, das technische Anforderungen erfüllt, ohne den Nutzen von Großspeichern für die Energiewende einzuschränken.

Die 35-seitige Kurzstudie „Auswirkungen von Betriebseinschränkungen für Batteriegroßspeicher durch Netzbetreiber-Vorgaben“ ist über die Internetseite von Greenflexibility downloadbar.

Siemens stellt neues Tool für Flexibilitätsmanagement vor

Quelle: Shutterstock

STROMNETZ. Mit dem „Gridscale X Flexibility Manager“ will Siemens Verteilnetzbetreibern ermöglichen, Engpässe früher zu erkennen und dezentrale Flexibilitäten gezielter zu nutzen.

Siemens bringt eine Erweiterung seiner Gridscale-X-Plattform auf den Markt. Der „Flexibility Manager“ soll Verteilnetzbetreibern helfen, vorhandene Netzkapazitäten besser auszuschöpfen und Netzanschlüsse für dezentrale Anlagen oder Rechenzentren zu beschleunigen. Das Unternehmen wirbt mit einer optimierten Nutzung bestehender Infrastruktur und einer effizienteren Planung. Die Software wurde in Kooperation mit mehreren europäischen Verteilnetzbetreibern, darunter Alliander, Areti und Elvia, entwickelt.

Sabine Erlinghagen, CEO von Siemens Grid Software, weist darauf hin, das Ausschöpfen von Flexibilitätspotenzialen eröffne neue Handlungsmöglichkeiten in Netzbetrieb und Planung. Gridscale X solle Versorgungsunternehmen letztlich dabei unterstützen, „intelligentere Investitionen“ zu tätigen.

Der Flexibility Manager ist in die Xcelerator-Plattform von Siemens eingebettet und soll mögliche Engpässe prognostizieren sowie dezentrale Flexibilitäten wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Batteriespeicher oder PV-Anlagen gezielt ansteuern.

Siemens verspricht, die Software lasse sich in bestehende Systeme von Netzbetreibern integrieren und könne bei drohenden Überlastungen geeignete Maßnahmen über angeschlossene Markt- oder Betreiberplattformen vorschlagen. Siemens wirbt mit einer potenziellen Kapazitätssteigerung um bis zu 20 Prozent und möglichen Einsparungen von bis zu 40 Prozent bei Investitionskosten.

Eine Fallstudie liefert der österreichische Netzbetreiber KNG. In Kärnten dürfte sich die Photovoltaikleistung bis 2030 um 1.100 MW nahezu verdoppeln, wodurch vor allem in ländlichen Netzabschnitten Überlastungen und Spannungsprobleme erwartet werden. KNG bereitet sich parallel auf neue regulatorische Vorgaben zu marktbasierten Flexibilitätsmechanismen vor und hat gemeinsam mit Siemens eine Lösung entwickelt. Der neue Flexibility Manager wird dort eingesetzt, um reale Netzsituationen zu analysieren und erste operative Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig könne der Netzbetreiber von Best Practices anderer europäischer Versorger lernen, so Robert Schmaranz, Head of Operations bei KNG.

Quelle: Shutterstock / Anton Vierietin

Chinesische Firmen präferieren Deutschland für Investitionen

WIRTSCHAFT. Chinesische Unternehmen halten Deutschland trotz geopolitischer Spannungen für einen wesentlichen Investitionsstandort und haben besonders die Digitalisierung und die Energie im Fokus.

Chinesische Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland priorisieren den Standort trotz gestiegener Konkurrenz durch Ungarn weiterhin als wichtigsten Investitionsmarkt in Europa. Das geht aus dem aktuellen „German Chinese Business Confidence Survey 2025“ hervor, den die China Chamber of Commerce in Germany und die Beratungsgesellschaft KPMG vorgestellt haben. Die Befragung analysiert die Geschäftserwartungen chinesischer Firmen in Deutschland.

Demnach planen 41 Prozent der Unternehmen Investitionen in Europa, davon 21 Prozent gezielt in Deutschland. Ungarn folge mit 18 Prozent, Polen mit 12 Prozent. Geopolitische Spannungen verstärkten laut Studie den europäischen Fokus vieler Firmen.

Chinesische Unternehmen nennen die Digitalisierung zu 51 Prozent als aussichtsreichstes Kooperationsfeld. Auf Platz zwei liege mit 48 Prozent der Energiesektor, einschließlich Batterietechnologien. Die Autoren verweisen darauf, dass der Transformationsdruck auf Energieversorgung und Netzinfrastruktur den Bedarf an Partnerschaften erhöhe. Auch im Automotive-Sektor, insbesondere bei Elektromobilität und Smart Manufacturing, sehen 35 Prozent erhebliches Potenzial.

„Chinesische Unternehmen investieren massiv in KI und E-Mobilität. Hier bestehen Kooperationschancen für die deutsche Wirtschaft“, sagt Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business der KPMG AG.

Nach Angaben der Beratungsgesellschaft rechnen 43 Prozent der chinesischen Unternehmen in Deutschland im kommenden Jahr mit steigenden Umsätzen, 22 Prozent sogar mit Zuwächsen von mehr als 20 Prozent. Auch beim Personal seien die Erwartungen stabil: 41 Prozent planten Neueinstellungen, 42 Prozent erwarteten konstante Beschäftigtenzahlen.

Vielversprechende Aussichten durch Sondervermögen

Etwa ein Drittel der Firmen wolle seine Investitionen ausweiten, während 6 Prozent das aktuelle Niveau beibehalten möchten. Nur 10 Prozent planten Desinvestitionen. Auf Fünfjahressicht erwarteten 29 Prozent schwierigere Rahmenbedingungen, 58 Prozent rechneten jedoch weiterhin mit einem ausgewogenen Verhältnis von Chancen und Risiken.

„Deutschland muss in der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen strategisch handeln“, fordert Glunz. „Nicht Abschottung, sondern eine interessengeleitete Industriepolitik und gezielte Unternehmenskooperationen sichern die Wettbewerbsfähigkeit und stärken die Resilienz des Standorts und der deutschen Wirtschaft“, so der KPMG-Manager.

LI Dong, Präsident der Chinesischen Handelskammer in Deutschland, hebt positive Effekte des chinesischen Engagements hervor: „Als langfristige strategische Investoren schaffen und sichern chinesische Unternehmen in Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze.“ Eine vertiefte Zusammenarbeit könne helfen, Innovation und Wachstumspotenziale zu erschließen.

Gerade im neuen deutschen Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Verkehr, Energieversorgung, Digitalisierung und Forschung sehen zahlreiche Unternehmen (40 Prozent) gute Geschäftschancen. Vor diesem Hintergrund streben 15 Prozent Kooperationen mit deutschen Partnern an, während sich 10 Prozent sogar an Ausschreibungen beteiligen wollen.

„China verfügt über breite Erfahrung bei komplexen Infrastrukturvorhaben und möchte diese Expertise in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit einbringen“, betont Chen Longjian, Geschäftsführender Präsident der Chinesischen Handelskammer in Deutschland e. V. und Co-Autor der Studie.

Hindernisse sehen die Unternehmen insbesondere bei Arbeitskosten und arbeitsrechtlichen Vorgaben (73 Prozent), gefolgt von regulatorischer Komplexität (53 Prozent) und Bürokratie (27 Prozent). Knapp die Hälfte beklage Benachteiligungen beim Zugang zu Fördermitteln. Deshalb erklärt Chen Longjian: „Faire und transparente Bedingungen sind nicht nur für jedes einzelne Unternehmen, sondern für die Zukunft der gesamten deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung entscheidend. Chinesische Unternehmen sind bereit, zu investieren – wenn die deutsche Politik die richtigen Bedingungen dafür schafft.“

Der German-Chinese Business Confidence Survey 2025 ist auf der Internetseite von KPMG gegen Angabe der eigenen Kontaktdaten kostenlos verfügbar.

Ausbau der Biogas-Produktion in Putlitz

Die Biogas-Produktion Putlitz wird um eine Anlage zur Aufbereitung auf Methanqualität erweitert. Quelle: DAH Gruppe

BIOMETHAN. Das Gasnetz in Putlitz wird das erste Teilnetz der EMB Energie Brandenburg GmbH sein, das zu 100 Prozent mit Biomethan gefüllt wird. Die Biogasanlage Putlitz wird dafür erweitert.

Das Gasnetz in Putlitz, eine Stadt im nordwestlichen Brandenburg, wird das erste Teilnetz der EMB Energie Brandenburg GmbH sein, das statt Erdgas künftig zu 100 Prozent mit Biomethan gefüllt wird, teilte die Gasag-Gruppe am 19. November mit. Die EMB Energie Brandenburg ist eine Gesellschaft der Gasag. Grundlage hierfür ist der Abschluss eines Vertrages zum Anschluss der Biogasanlage Putlitz. Dazu wird die Biogasanlage Putlitz − eine Anlage der DAH Gruppe − um eine Aufbereitungsstufe erweitert, sodass das heute dort erzeugte Rohbiogas auf Methanqualität gebracht werden kann.

Die DAH Gruppe plant, mehr als zehn Millionen Euro in Biomethan vor Ort zu investieren. „Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Gasnetzbetreiber, die Politik und Biomethanproduzenten Hand in Hand arbeiten“, sagte Christian Heck, Geschäftsführer der Biogas-Produktion Putlitz. Mit der Fertigstellung der Aufbereitungsanlage wird im Jahr 2027/2028 gerechnet, jährlich sollen dann bis zu 9,6 Millionen Kubikmeter Biomethan in das Putlitzer Gasnetz eingespeist werden, womit mehr als 5.000 Haushalte versorgt werden könnten, teilte das Unternehmen dazu weiter mit.

Die Netzbetreiberin NBB wird laut EMB Energie Brandenburg das Gasnetz zugleich so ertüchtigen, dass überschüssiges Biomethan von Putlitz in das Fernleitungsnetz der Ontras Gastransport GmbH transportiert und in anderen Kommunen genutzt werden kann.

„Die Umstellung der Biogasanlage auf Biomethan-Produktion bringt viele Vorteile für unsere Kommune. Sie sichert die regionale Wertschöpfung und damit auch Arbeitsplätze. Darüber hinaus können wir im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung das bestehende Gasnetz als auch das Wärmenetz voll einbinden, da diese künftig beide mit fossilfreier Energie betrieben werden“, erklärte dazu Hergen Reker, Amtsdirektor des Amtes Putlitz-Berge.

Das Agrar- und Energieunternehmen DAH sieht seine Kerngeschäfte bei Biomethan und Photovoltaik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im brandenburgischen Oranienburg bewirtschaftet mehr als 20.000 Hektar Agrarflächen und produziert einen Teil seiner Substratversorgung selbst.

Mit ihren 28 Biogasanlagen produziert die DAH Gruppe pro Jahr circa 290 Millionen kWh Strom und speist mit den Biomethananlagen circa 805 Millionen kWh Biomethan ins Erdgasnetz ein. Die zwei Photovoltaik-Anlagen im Portfolio haben eine installierte Leistung von etwa 14 MW. Zur Gruppe gehören außerdem ein Service-Unternehmen zur technischen Betreuung der Anlagen und ein Logistik-Unternehmen.

Siemens Energy plant Aktienrückkauf im Milliardenbereich

Quelle: BKW

UNTERNEHMEN. Der Energietechnikkonzern will bis zu 6 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken. Der Börsenkurs des Unternehmens reagiert prompt.

Der Energietechnikkonzern will eigene Aktien für bis zu 6 Milliarden Euro zurückkaufen. Dies soll in den kommenden drei Jahren geschehen, wie das Unternehmen mitteilt. Hintergrund ist, dass sich die Lage und Aussichten des Konzerns zuletzt deutlich verbessert hat, nachdem Siemens Energy mehrere Jahre tief in der Krise gesteckt war.

Dementsprechend hatte es zuletzt kein größeres Aktienrückkaufprogramm gegeben. Siemens Energy hat seinen Aktionären zuletzt viel Freude bereitet. Hatte die Aktie im Herbst 2023 noch unter 10 Euro gelegen, sind es inzwischen deutlich mehr als 110. Auf die Ankündigung des Rückkaufprogramms reagierte das Papier mit einem weiteren Sprung um einige Euro. Kurz nach Mittag des 20. Novembers lag die Aktie im Xetra-Handel über 117 Euro und führte mit einem Plus von gut 8 Prozent die Gewinnerliste im Dax an. Zusätzlich betont Siemens Energy, dass das Programm aus eigenen Mitteln finanziert werden soll und die Kapitalstruktur langfristig stärken wird.

Wärmeerzeugung der deutschen Vattenfall in 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

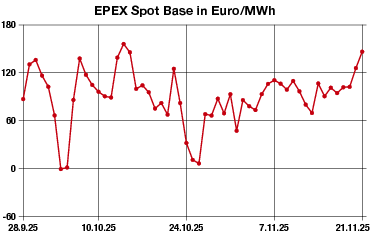

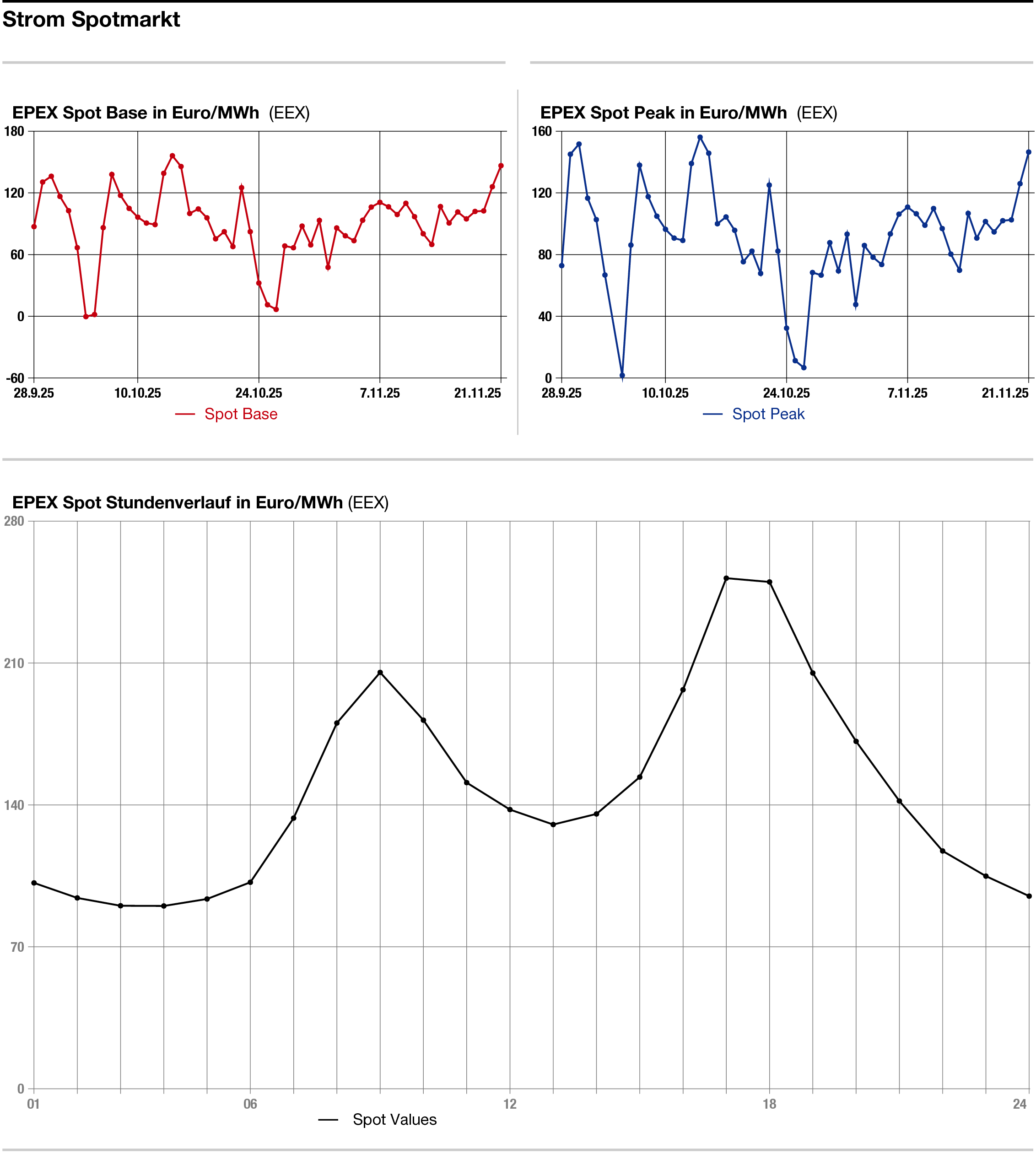

MARKTBERICHTE

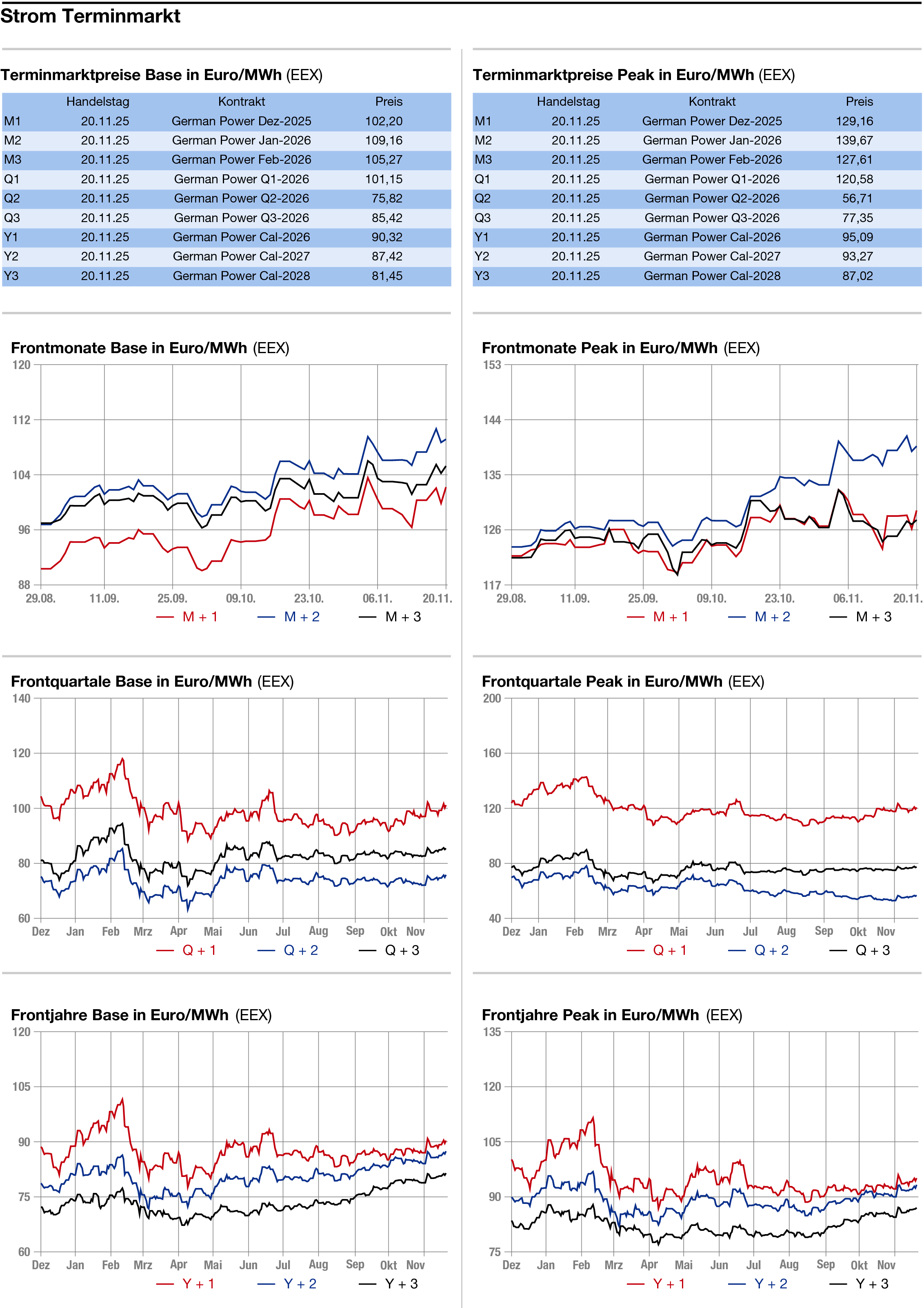

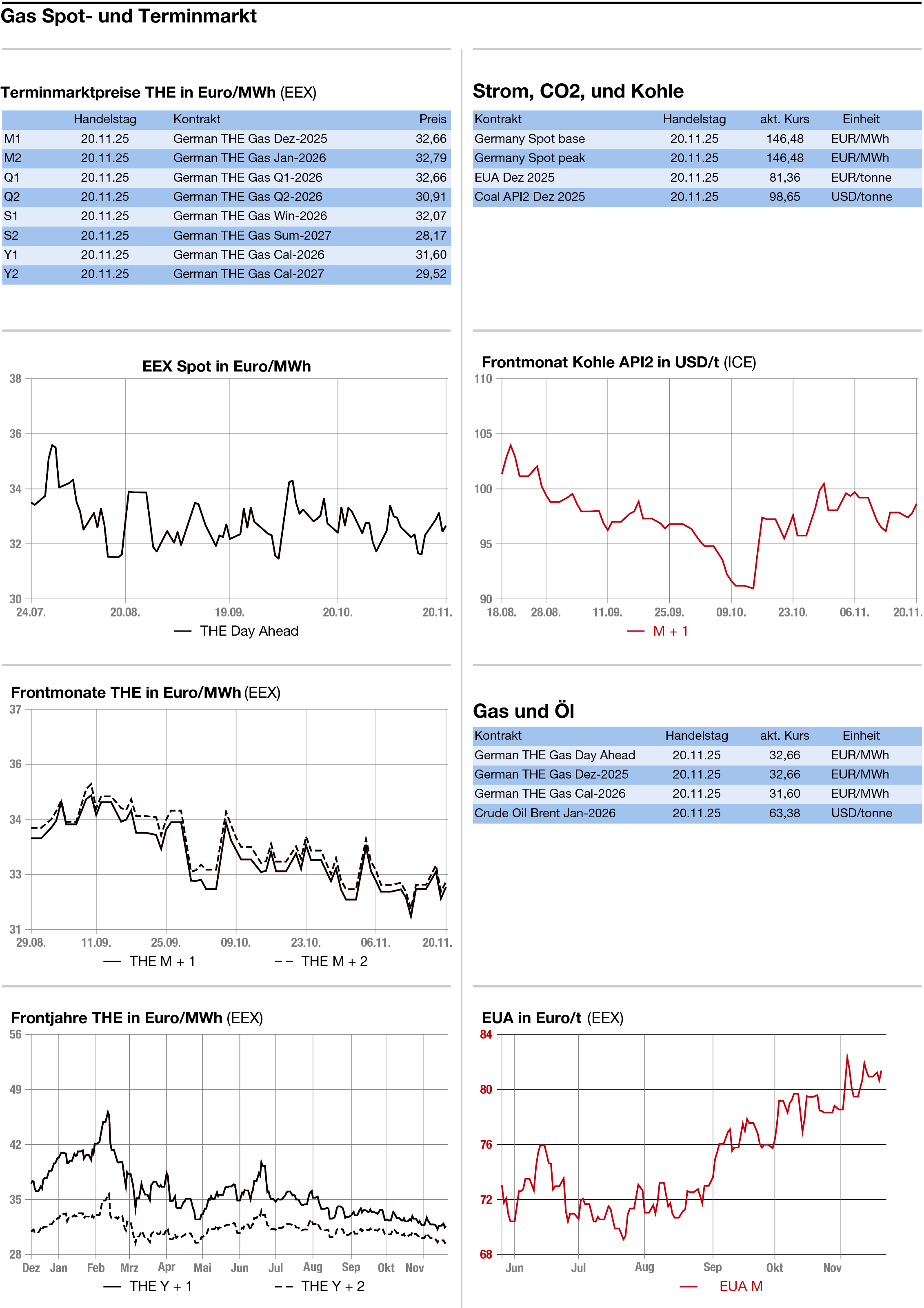

STROM

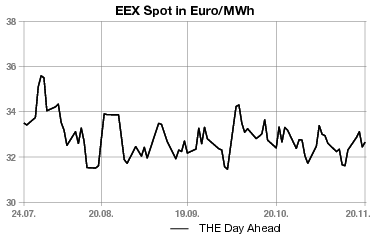

GAS

Energienotierungen zeigen sich befestigt

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead gewann 21,50 auf 146,75 Euro je Megawattstunde im Base und 32,00 auf 181,25 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse kostete der Day-ahead 146,48 Euro im Base und 180,90 Euro im Peak. Ausschlaggebend für den Preisanstieg beim Day-ahead ist das deutlich geringere Aufkommen an Erneuerbaren-Strom. Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren dürfte am Freitag mit nur 10,4 Gigawatt erheblich unter dem Niveau vom Donnerstag verbleiben, für die Eurowind 16,6 Gigawatt vorhergesagt hat. Für Samstag und Sonntag erwarten die Meteorologen von Eurowind jedoch wieder deutlich höhere Beiträge von Wind und Solar.

Allerdings dürfte die Erholung der Erneuerbaren-Einspeisung nur von kurzer Dauer sein. Breits Mitte der kommenden Woche sollen erneut Erneuerbaren-Beiträge von lediglich knapp oberhalb 10 Gigawatt ins Haus stehen.

Am langen Ende legte das Strom-Frontjahr vor dem Hintergrund der Aufschläge bei Gas und CO2 bis zum Nachmittag 0,80 auf 90,15 Euro je Megawattstunde zu.

Allerdings dürfte die Erholung der Erneuerbaren-Einspeisung nur von kurzer Dauer sein. Breits Mitte der kommenden Woche sollen erneut Erneuerbaren-Beiträge von lediglich knapp oberhalb 10 Gigawatt ins Haus stehen.

Am langen Ende legte das Strom-Frontjahr vor dem Hintergrund der Aufschläge bei Gas und CO2 bis zum Nachmittag 0,80 auf 90,15 Euro je Megawattstunde zu.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag zugelegt. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.30 Uhr 0,94 auf 81,60 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt moderate 16,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,89 Euro, das Tief bei 80,66 Euro.

Das Analysehaus Belektron verweist auf die festen Primärmarktauktionen, die einen Aufschlag gegenüber den Preisen im fortlaufenden Handel ausweisen. Lokale Tiefs werden aktuell für Anschaffungen genutzt, was ebenfalls auf eine starke Kaufbereitshaft verweist. Spekulative Adressen setzten möglicherweise auch auf eine deutliche Erhöhung der Gaspreise infolge niedrigerer Temperaturen und nur moderat gefüllter Speicher, so Belektron. Das würde auch CO2 Auftrieb verleihen.

Erdgas: Geringfügig fester haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt, nachdem am Vortag noch leichtere Preise genannt worden waren. Aus leicht übergeordneter Perspektive ergibt sich allerdings für die vergangenen Tage eine Seitwärtsbewegung. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.38 Uhr 0,200 auf 31,050 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,325 auf 32,850 Euro nach oben. Die Wetterprognosen ergeben auf etwas längere Sicht kein einheitliches Bild. Während das US-Wettermodell für Ende der kommenden Woche den Übergang zu einer windigen und milden Witterung vorhersagt, gehen andere Wetterdienste von deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturen im Dezember aus. Etwas Unterstützung dürfte der europäische Gasmarkt auch von kühlerer Witterung in Asien und höheren asiatischen LNG-Preisen erhalten. Laut Gassco beträgt der Gasfluss aus Norwegen am Berichtstag auskömmliche 328,6 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: