22. November 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: Kritik an „NEST“ wächst

KLIMASCHUTZ: Bundesrat billigt CO2-Speicherung

REGULIERUNG: Bundesnetzagentur entwirft Netzentgeltumbau

REGENERATIVE: Studie: Heterogene Teilhaberegeln könnten Erneuerbare bremsen

POLITIK: Heizungsförderung soll EU-Industrie stärken

ELEKTROFAHRZEUGE: Maßnahmenpaket zum Ladenetzausbau verabschiedet

VERANSTALTUNG: Energiespeicher als Schlüsselfaktor für Versorgungssicherheit

HANDEL & MARKT

GASNETZ: Weshalb die Slowakei die EU-Gassanktionen ablehnt

WINDKRAFT: Repowering stärkt Niedersachsens Windkraft

TECHNIK

NETZE: Netzbooster mit Dreifachnutzen

F&E: Duisburg testet CO2-Direktabscheidung

MOBILITÄT: Verband plädiert für hybride Lade- und Tankinfrastruktur

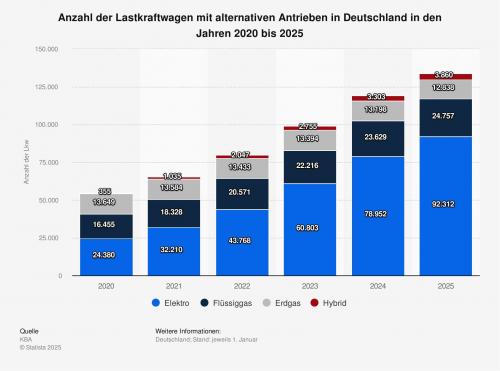

STATISTIK DES TAGES: Lastkraftwagen mit alternativen Antrieben in Deutschland

UNTERNEHMEN

WÄRMENETZ: Luft-Wärmepumpen mit PV für 150 Häuser

GEOTHERMIE: Ulm will Tiefengeothermie-Projekt weiterverfolgen

KLIMASCHUTZ: Berliner Waldkrankenhaus halbiert Emissionen mit Gasag-Hilfe

PERSONALIE: Neuer Geschäftsführer für die TWS in Sicht

PERSONALIE: Neue Vorstandsvorsitzende beim BNE

TOP-THEMA

Windkraft-Branche und Bundeswehr wollen seltener vor Gericht streiten

Oliver Frank (l.) und Alexander Rabuske sind Militärbeauftragte. Quelle: Volker Stephan

VERANSTALTUNGEN.

Militärflieger und Windkraftanlagen pflegen ein distanziertes Verhältnis zueinander. Nun gehen Bundeswehr und Branche aber aufeinander zu, wie auf den Windenergietagen NRW zu hören war.

Die Windkraft und die Streitkraft in Deutschland sind nicht die besten Freunde. Häufig sehen Abordnungen beider Seiten sich vor Gericht, weil es eine Schiedsstelle braucht, um zu Lösungen in Interessenkonflikten zu gelangen. Dieser juristische Umweg könnte bald zur Seltenheit werden.

Wie ein Panel im Rahmen der diesjährigen Windenergietage in Nordrhein-Westfalen erbrachte, bewegen Verbände und Militär sich aufeinander zu. Laut Alexander Rabuske wollen Bundeswehr auf der einen und Fachverbände der Energiewirtschaft auf der anderen Seite im Jahr 2026 eine Gesprächsrunde wiederbeleben. Rabuske ist Planungsingenieur und Militär-Fachexperte beim Berliner Projektierer Qualitas Energy sowie einer der Sprecher im Arbeitskreis „Luftverkehr & Radar“ des Bundesverbands Windenergie (BWE).

In einer Arbeitsgruppe wollen ab kommendem Jahr BWE und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit der Bundeswehr Probleme besprechen, um sie möglichst außergerichtlich aus der Welt zu schaffen. Hintergrund: Zu häufig kollidierten in der Vergangenheit Windenergieprojekte mit den Interessen des Militärs.

Die Seiten sind uneins über mehr als 4.700 MW Leistung

Die Bundeswehr verweigert die erforderliche Zustimmung häufig, weil sie zum Beispiel Radaranlagen beeinträchtigt oder Gefahren durch die Höhe der Anlagen sieht. Das sei problematisch für die Sicherheit etwa des normalen Flugverkehrs von Militärmaschinen, bei Formationsflügen oder auch im Falle von Hubschrauber-Tiefflugkorridoren.

Wie Alexander Rabuske beim Branchentreff, den der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE NRW) am 20. und 21. November in Bad Driburg ausrichtet, vortrug, waren im Herbst 2024 geplante Anlagen mit einer Leistung von mehr als 4.700 MW von Auseinandersetzungen mit dem Militär betroffen.

Er bezog sich auf eine BWE-Studie vom vergangenen Jahr. Sie war zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr als zwei Drittel (68 Prozent) dieser Anlagen nicht entstehen konnten, weil Projektierer sie wegen der fehlenden Zustimmung der Bundeswehr entweder verworfen hatten (58 Prozent) oder Klagen auf Genehmigung vor Gericht gescheitert waren (10 Prozent).

Für Raunen sorgte in der Windkraft-Branche zuletzt die Nachricht, dass die Luftwaffe sieben Tiefflugkorridore in Deutschland reaktivieren wolle. Eins davon betrifft den Himmel über Ostwestfalen und dem Sauerland. Insgesamt erhöht sich durch die zusätzlich geplanten Flüge und Korridore so auch das Risiko für Windkraftprojektierer, ihre Anlage nicht genehmigt zu bekommen. Mehr Prozesse wären dadurch absehbar.

Dabei seien die Chancen vor Gericht für Windkraftunternehmen grundsätzlich gar nicht so schlecht, wie Oliver Frank erklärte. Der Jurist aus der Kanzlei Engemann & Partner, zugleich Sprecherkollege von Rabuske beim BWE, listete jüngere Verfahren auf, die das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster verhandelt hatte.

Eigene Rechte wahren und auch das Gespräch suchen

Im Falle eines Radars in Erndtebrück hatte die Bundeswehr 2021 eine Niederlage kassiert, weil das OVG die bloße Möglichkeit einer Störung des Radars nicht als ausreichend ansah. Es sei eine erhebliche Störung nachzuweisen, um ein Windkraftwerk zu verhindern. Auch bei einem Tiefflugkorridor für Hubschrauber musste das Militär einen Kompromiss eingehen und den Widerstand gegen eine Turbine aufgeben, weil schon andere in derselben Windkraftvorrangzone und dem Korridor standen.

Diese beiden Verfahren waren mit Protokollnotizen zu Ende gegangen, weil die Bundeswehr die Sachen fallen ließ und ein Richterspruch so unnötig wurde. In anderen Prozessen gab es für die Windkraftbranche weniger zu holen. Von 13 geplanten Anlagen in der Nähe des britischen Truppenübungplatzes Senne (Bielefeld) ließen sich nur sieben durchsetzen, die nicht in den geltenden Luftbeschränkungsbereich hineinragten. Und schließlich gelang es Anfang November 2025 nicht, eine Turbine im Einzugsbereich des Radars am Fliegerhorst Nörvenich durchzusetzen (wir berichteten).

Das neue Gesprächsformat der Bundeswehr und der Verbände soll also absehbare Konflikte frühzeitig thematisieren. Im Idealfall finden beide Seiten einen tragfähigen Kompromiss. Das wäre ganz im Sinne von Oliver Frank. Der Anwalt empfahl zwar, im Zweifel eigene Rechte auch juristisch prüfen zu lassen. Unbedingt empfehlenswert sei aber zudem, bereits in frühen Planungsphasen den direkten Austausch mit der Bundeswehr zu suchen.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Kritik an „NEST“ wächst

REGULIERUNG. Die von der Bundesnetzagentur geplanten Änderungen im Effizienzvergleich rücken Investitionen in die moderne Energieinfrastruktur in den Fokus. Zwei Kurzgutachten beleuchten die Folgen.

Das Akronym „NEST“ steht für „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“ − ein Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur, das die Grundlage für eine umfassende Reform der Anreizregulierung bilden soll. Diese soll künftig transparenter und unabhängiger funktionieren, durch zentrale methodische Vorgaben und einen neu strukturierten Effizienzvergleich. Zwei vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ausgewerteten Kurzgutachten befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten dieser Reform.

Frontier Economics zur Abkehr vom Best-of-Four

Frontier Economics analysiert die geplante Abkehr von der bisherigen Best‑of‑Four‑Abrechnung hin zu einem Mittelwertverfahren. In ihrem Kurzgutachten kommen die Autoren zu dem Schluss, dass diese Änderung die Effizienzwerte im Durchschnitt senkt. Daher treffe sie vor allem jene Netzbetreiber, die in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Netzinfrastruktur investieren. Im Strombereich würden die Effizienzergebnisse laut Frontier um etwa 0,3 Prozentpunkte sinken, im Gasbereich um rund 0,6 Prozentpunkte. Zugleich würde sich die Zahl der Unternehmen, die als vollständig effizient gelten, verringern.

Laut Frontier Economics beschleunigt die geplante Reform die Verschärfung des Effizienzdrucks. Während das bisherige Verfahren stets den günstigsten Effizienzwert heranzog, fließen künftig auch ungünstigere Werte stärker in die Berechnung ein. Die Untersuchung betont, dass dies besonders zu Beginn größerer Investitionszyklen Auswirkungen habe, da dann höhere Kapitalkosten anfallen. Für Gasnetzbetreiber würde sich diese Entwicklung zusätzlich verschärfen, da die verkürzten Abschreibungsregeln aus „KANU 2.0“ Kapitaldienst und Kostenniveau erhöhen.

„KANU“ steht für Kapitalkostenanpassung. „KANU 2.0“ bezeichnet das Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur, das Gasnetzbetreibern aufgrund der geplanten Dekarbonisierung bis 2045 verkürzte und flexiblere Abschreibungsregeln ermöglicht.

Swiss Economics zum größeren Pool an Netzbetreibern

Das zweite Kurzgutachten von Swiss Economics untersucht, ob eine größere Zahl an Netzbetreibern den Effizienzvergleich verzerren könnte. Hintergrund ist die geplante Änderung der Zugangskriterien, wodurch Betreiber aus dem bisherigen „Vereinfachten Verfahren“ künftig in die reguläre Effizienzanalyse wechseln. Zur Erklärung: Das „Vereinfachte Verfahren“ erlaubt kleineren Netzbetreibern bislang eine Teilnahme an der Anreizregulierung ohne Effizienzvergleich, da sie nur reduzierte Daten liefern müssen und nicht im vollständigen Benchmarking geführt werden.

Swiss Economics räumt zwar ein, dass zusätzliche Teilnehmer die Vergleichsgruppe verändern. Die Gutachter betonen jedoch, dass eine größere Datenbasis methodisch vorteilhaft sei, da sie statistische Stabilität schafft und Verzerrungen reduziert. Entscheidend sei, dass die strukturelle Vergleichbarkeit der Unternehmen gewährleistet bleibe.

Laut Swiss Economics ist die von Teilen der Branche befürchtete „Sogwirkung“ – die Absenkung der Effizienzwerte durch neue Betreiber – theoretisch ableitbar, aber empirisch nicht quantifizierbar. Die Gutachter kritisieren zudem die Daten, die der Branche für eigene Berechnungen dienten: Wichtige Parameter seien unvollständig, nicht validiert oder nicht mit den Daten der Bundesnetzagentur vergleichbar. Eine belastbare Bewertung des Einflusses zusätzlicher Netzbetreiber sei daher derzeit nicht möglich.

Der BDEW verweist darauf, dass beide Gutachten zentrale Kritikpunkte der Branche stützen. Sowohl die methodischen Änderungen im Effizienzvergleich als auch die derzeitigen Entwürfe zur Kapitalverzinsung und zum Produktivitätsfaktor Xgen könnten Investitionen erschweren. Der Verband fordert die Bundesnetzagentur daher auf, die geplanten Festlegungen erneut zu prüfen. Die Auswirkungen von „NEST“ auf die Leistungs‑ und Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber soll umfassend bewertet werden.

Das 24-seitige Kurzgutachten „Evaluation der Bestabrechnung bei unterschiedlichen Kostenarten“ von Frontier Economics ist über die Internetseite der Bundesnetzagentur downloadbar. Ebenso die 13 Seiten des Kurzgutachtens „Einfluss neuer Netzbetreiber im Effizienzvergleich“ von Swiss Economics.

Bundesrat billigt CO2-Speicherung

Quelle: Shutterstock / Thanadon88

KLIMASCHUTZ. Der Bundesrat hat in Berlin das Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz beschlossen, um Industrieemissionen künftig unterirdisch zu lagern und CO2-Transportwege auszubauen.

Der Bundesrat hat am 21. November das Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz (KSpTG) verabschiedet. Nach Angaben der Länderkammer folgt er damit dem zuvor gefassten Beschluss des Bundestags. Mit dem Gesetz erlaubt Deutschland die CO2-Speicherung erstmals in größerem industriellem Maßstab. Die Bundesregierung will damit Branchen wie die Zement-, Kalk- und Aluminiumindustrie unterstützen, in denen CO2-Emissionen nach heutigem Stand als unvermeidbar gelten.

Laut Stefan Rouenhoff, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), stellt das Gesetz einen wichtigen Bestandteil der industriellen Dekarbonisierung dar. Er sagte im Plenum, die Industrie habe einen klaren Rechtsrahmen für CO2-Speicherung und -Transport seit Langem gefordert. Der Bund setzt dabei vor allem auf Speicherstätten unter dem Meeresboden. Schutzgebiete und Gebiete in Küstennähe bleiben ausgeschlossen. Über eine sogenannte Opt-in-Regelung können Bundesländer zudem Standorte an Land freigeben.

Das KSpTG enthält auch Vorgaben für die Planung eines künftigen CO2-Pipelinenetzes. Dieses soll klimawirksames Kohlendioxid aus Industrieprozessen sowie aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle zu geeigneten Lagerstätten transportieren. Das BMWE verweist darauf, dass der Aufbau solcher Infrastrukturen Voraussetzung für eine langfristige Minderung industrieller Emissionen sei.

Zustimmung aus der Wirtschaft

Wirtschaftsverbände unterstützen den Beschluss. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stuft laut eigener Mitteilung die CO2-Speicherung als zentrale Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Transformation ein. Auch der Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie (BVK) bewertet das Gesetz positiv. Laut Geschäftsführer Politik Philip Nuyken könne die Kalkindustrie aufgrund rohstoffbedingter Prozessanteile rund zwei Drittel ihrer Emissionen nur mit CO2-Abscheidung (CCS) mindern. Nuyken betonte zusätzlich, Kalkprodukte könnten langfristig CO2 aus der Luft aufnehmen. Dadurch entstünden Potenziale für sogenannte Negativemissionen.

Die Carbon Management Allianz (CMA), ein Zusammenschluss von Unternehmen aus Industrie- und Infrastrukturbereichen, bezeichnet den Beschluss als Schritt zu einem verlässlichen Rahmen für CO2-Transport und -Speicherung. Die Vorsitzende Alexandra Decker erklärte, der neue Rechtsrahmen ermögliche Unternehmen, Transformationsprojekte konkreter zu planen. Aus Sicht der CMA braucht es nun Entscheidungen zu Speicherstandorten, klare Regeln für technische Negativemissionen und den beschleunigten Aufbau eines bundesweiten Transportnetzes.

Auch der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) weist darauf hin, dass ein Pipelinenetz, nutzbare Speicherstätten und genehmigte Offshore-Kapazitäten bislang nicht vorhanden seien. Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert erklärte, Finanzierung, Risikoaufteilung und Planungsrecht müssten rasch geklärt werden, damit ein CO2-Infrastrukturaufbau innerhalb der vom BMWE genannten sieben bis zehn Jahre möglich bleibt.

Umweltverbände warnen vor CCS

Umweltverbände kritisieren die Entscheidung. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt laut eigener Stellungnahme, das Gesetz gefährde Klima, Wirtschaft und Trinkwassersicherheit. Die Organisation argumentiert, die Nutzung von CCS könne die Energiewende verlangsamen, da sie fossilen Industrien neue Geschäftsmodelle eröffne. Der BUND kritisiert außerdem den hohen Energiebedarf für CO2-Abscheidung und -Verpressung.

Weitere Energiegesetze beraten

Neben der Entscheidung zum KSpTG hat der Bundesrat weitere energiepolitische Vorlagen gebilligt. Dazu zählt eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes. Sie sieht einen staatlichen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro für Übertragungsnetzbetreiber vor, damit Strom-Netzentgelte für Haushalte und Unternehmen sinken. Branchenverbände rechnen jedoch weiterhin mit regionalen Unterschieden. Zudem entfällt die Gasspeicherumlage. Der Bund übernimmt laut Beschluss Kosten von bis zu 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds.

An die Ausschüsse überwiesen wurden Vorlagen zur Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes sowie zwei Gesetzentwürfe zur Beschleunigung der Wasserstoffverfügbarkeit. Diese sollen den regulatorischen Rahmen für einen schnelleren Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft erweitern.

Bundesnetzagentur entwirft Netzentgeltumbau

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat Vorschläge für neue Netzentgeltkomponenten vorgelegt und will den Sachstandsbericht zu „AgNes“ mit der Branche diskutieren.

Die Bundesnetzagentur hat ihren Sachstandsbericht zur neuen Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) am 20. November veröffentlicht. Laut der Behörde sollen künftige Netzentgelte auf zwei Arten von Entgeltkomponenten beruhen: auf Elementen mit Finanzierungsfunktion und auf solchen mit Anreizfunktion. Das Papier dient als Grundlage für die ersten Expertenworkshops, in denen Praktikabilität und Wirkung der Vorschläge überprüft werden sollen. Die Behörde hatte den Prozess im Mai eröffnet und zuvor Konsultationsbeiträge sowie einen Branchenworkshop ausgewertet.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur sollen Finanzierungs- und Anreizkomponenten künftig klar voneinander getrennt werden. Die Behörde beschreibt, dass Entgeltkomponenten mit Finanzierungsfunktion die Netzkosten weitgehend gesichert refinanzieren sollen, während Anreizkomponenten das Verhalten der Netznutzer beeinflussen sollen. Sie sollen sowohl kurzfristige Einsatz- als auch langfristige Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Ziel ist es, Kostenwirkungen transparent zu machen und Fehlanreize zu vermeiden.

Unterteilung nach Spannungsebene

Für größere Verbraucher ab der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung sowie für Niederspannungskunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100.000 kWh schlägt die Bundesnetzagentur zwei Komponenten vor: Einen Preis für eine jährlich wählbare Kapazität sowie einen mengenbezogenen Arbeitspreis. Der Arbeitspreis soll in zwei Stufen ausgestaltet werden.

Arbeitspreis 1 gilt für die Strommengen innerhalb der gewählten Kapazität. Arbeitspreis 2 liegt höher und fällt für die Mengen an, die die bestellte Kapazität überschreiten. Laut Behörde soll der höhere Arbeitspreis nicht zu einer strikten Begrenzung der Nutzung führen, sondern Netznutzern helfen, eine realistische Kapazität zu wählen.

Für kleinere Verbraucher in der Niederspannung sollen weiterhin ein Grundpreis und ein Arbeitspreis gelten. Die Bundesnetzagentur betont, dass damit auch Prosumer stärker an der Finanzierung der Netze beteiligt werden können. Dies sei insbesondere in der Niederspannungsebene relevant, in der dezentrale Erzeugung und neue Verbrauchergruppen zunehmend Einfluss auf die Lastgänge hätten.

Abkehr vom Leistungspreismodell

Die Behörde erklärt, dass die bisherige leistungsbezogene Komponente auf Basis der individuellen Jahreshöchstlast zunehmend an Aussagekraft verliere. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die herkömmliche Gleichzeitigkeitsfunktion kaum geeignet sei, die wirkliche Kostenverursachung abzubilden. Zudem habe das heutige System in einigen Fällen dazu geführt, dass Netzentgelte auf unteren Spannungsebenen niedriger ausfallen als auf vorgelagerten Ebenen.

Dies habe in der Vergangenheit Anreize für einen nicht energiewirtschaftlich begründbaren Wechsel der Netzebenen geschaffen. Aus Sicht der Behörde spricht dies für eine Abkehr vom bisherigen Leistungspreismodell. Die vorgeschlagene Kapazitätskomponente soll diese Probleme verringern, da sie auf einer frei wählbaren Kapazität basiert und Überschreitungen zulässt. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur erleichtert dies den Umgang mit konjunkturellen Schwankungen und verringert die Komplexität für Netznutzer.

Kundenleistung antizipieren

Die Kapazitätsbestellung soll an den individuellen Bedarf angepasst werden können, während der Arbeitspreis 2 vor allem eine Entscheidungshilfe für diese Wahl darstellt. Die Netzbetreiber müssten künftig antizipieren, welche Kapazitäten ihre Kunden bestellen. Dadurch könnten bisherige Modelle wie Monats- oder Tagesleistungspreise entfallen. Die Behörde betont, dass dies noch näher untersucht werden müsse.

Auch die konkrete Parameterwahl bleibt offen: Kapazitätspreis und Aufschlag müssten ausreichend zur Refinanzierung beitragen, gleichzeitig aber sozialverträgliche Verteilungseffekte ermöglichen. Der höhere Arbeitspreis dürfe zudem nicht so hoch sein, dass er flexible Lastverschiebungen zu stark begrenzt. Regulatorisch stellt sich laut Bundesnetzagentur die Frage, wie stark die Vorgaben für die Entgeltkomponenten zentral festgelegt werden sollen. Möglich sei eine strikte Vorgabe der Erlösanteile für jede Komponente oder ein flexiblerer Rahmen, der den Netzbetreibern größere Spielräume lässt.

Für die Bewertung der Vorschläge will die Bundesnetzagentur zwei Expertenworkshops durchführen. Ergänzend plant sie, ein Gutachten zu europäischen Modellen der Netzentgeltgestaltung zu veröffentlichen. Weitere Papiere zur Behandlung von Speichern, Einspeisern sowie zur Dynamisierung von Entgeltkomponenten sollen folgen. Ziel sei es, die Systematik schrittweise weiterzuentwickeln und an die Anforderungen der Energiewende anzupassen, so die Behörde.

Der Sachstand der Bundesnetzagentur zu „AgNes“ steht als PDF zum Download bereit.

Studie: Heterogene Teilhaberegeln könnten Erneuerbare bremsen

Quelle: Pixabay / Ralph Lindner

REGENERATIVE. Die Stiftung Umweltenergierecht hat Landesgesetze zur finanziellen Beteiligung von Gemeinden am Ausbau erneuerbarer Energien untersucht und ist dabei auf Probleme und Risiken gestoßen.

Die finanzielle Beteiligung von Kommunen und Anwohnern an Erneuerbare-Energien-Anlagen soll die Akzeptanz vor Ort verbessern. Zugleich kann sie die Wirtschaftlichkeit von Projekten beeinträchtigen und damit den Ausbau dämpfen. Die Stiftung Umweltenergierecht hat in ihrer Würzburger Studie Nr. 43 den bundes- und landesrechtlichen Rahmen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, welche Pflichten Betreiber treffen, welche Probleme aus unterschiedlichen Landesgesetzen entstehen und welche Handlungsmöglichkeiten der Bund hat.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2022 bestätigt, dass verpflichtende Teilhaberegelungen der Länder zulässig sind, sofern der Bund ihnen diese Kompetenz eröffnet. Acht Länder – Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – haben inzwischen eigene Gesetze erlassen.

Aus Sicht der Verfassungsrichter müssen Eingriffe in die Berufsfreiheit der Betreiber verhältnismäßig bleiben. Sie seien nur dann gerechtfertigt, wenn sie sowohl die Akzeptanz steigern als auch den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen. Der Bund habe mit dem EEG einen Rahmen gesetzt, müsse aber die Auswirkungen der unterschiedlichen Landesvorgaben beobachten.

Auch strafrechtliche Unsicherheiten

Die Autorinnen und Autoren beschreiben eine heterogene Rechtslage mit großen Unterschieden beim Kreis der Berechtigten, der Art der Beteiligung und der Höhe möglicher Zahlungen. Daraus ergeben sich nach Analyse der Studie zwei zentrale Risiken: Erstens könne die Akzeptanzwirkung verpuffen, wenn Beteiligungsmodelle im Landesvergleich weniger attraktiv seien. Zweitens drohten Standortnachteile, falls Betreiber in einzelnen Ländern übermäßig belastet würden. Zusätzlich weist die Untersuchung auf strafrechtliche Unsicherheiten hin. Zwar schützt das EEG freiwillige Zahlungen an Gemeinden vor dem Vorwurf der Vorteilsannahme. Landesgesetze gewährten diesen Schutz jedoch nicht automatisch, wenn sie weitergehende Spielräume eröffneten.

„Der Bund sollte tätig werden, wenn die Regelungen der Länder aufgrund ihrer Heterogenität und den mit ihnen verbundenen Belastungen der Betreiber den übergeordneten Zweck – die Steigerung des Ausbaus erneuerbarer Energien – nicht mehr erfüllen können“, sagt Nils Wegner, Mitautor der Studie. Gegen eine bundesrechtliche Verpflichtung der Betreiber zur Teilhabe stehen allerdings weiterhin finanzverfassungsrechtliche Bedenken. Die Umsetzung der Verpflichtung erscheine deshalb eher unwahrscheinlich.

Für den Bund ergeben sich laut Studie Handlungsoptionen vor allem über die Länderöffnungsklausel im EEG. Durch eine Einschränkung dieser Klausel ließen sich bundesweit einheitlichere Vorgaben erreichen – etwa zur Definition der Berechtigten, zu zulässigen Höchstwerten verpflichtender Beteiligungen oder zur konkreten Ausgestaltung der Modelle, heißt es. Damit könnten Belastungen für Betreiber begrenzt und zugleich die Ziele der Energiewende unterstützt werden.

Heizungsförderung soll EU-Industrie stärken

Quelle: Pixabay / Jörn Heller

POLITIK. Die Allianz „Energiewende in Europa für Europa“ appelliert in einem offenen Brief an die Bundesregierung, die Reform der Heizungsförderung auf europäische Wertschöpfung auszurichten.

Die neu gegründete Allianz „Energiewende in Europa, für Europa“ hat ihre Position zur anstehenden Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) deutlich gemacht. Die Initiative, in der sich mehrere europäische Hersteller von Klima- und Heizungslösungen zusammengeschlossen haben, richtet einen offenen Brief an die Bundesregierung. Darin fordert das Bündnis, öffentliche Mittel künftig gezielter zur Stärkung der europäischen Produktion einzusetzen.

Die Allianz verweist auf die Bedeutung einer engen Verzahnung von Industriepolitik, Energiesicherheit und Klimaschutz. Viessmann Climate Solutions gehört zu den Unterzeichnern des Appells. Die Mitglieder der Allianz betonen, sie hätten in den vergangenen Jahren umfangreich in Produktionskapazitäten, Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildung investiert. Die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative erklären, die Branche könne die Transformation in der Heiztechnik als Jobmotor für Europa mitgestalten.

Europäische Fördergelder für EU-Produkte

Die Bundesregierung solle die Förderung so gestalten, dass Chancen für den Industriestandort Deutschland und die Europäische Union genutzt werden. Im Mittelpunkt des Appells steht die Forderung, öffentliche Mittel stärker an Kriterien zu binden, die eine Fertigung in Europa begünstigen. Nach Angaben der Allianz handelt es sich dabei nicht um protektionistische Maßnahmen, sondern um einen wirtschaftlich sinnvollen Ansatz.

Mittel aus der CO2-Bepreisung und allgemeinen Steuereinnahmen sollten nach ihrer Auffassung in heimische Wertschöpfung und Arbeitsplätze fließen. Die Allianz plädiert in diesem Zusammenhang für ausgewogene Kriterien, die eine Herstellung in der Europäischen Union fördern und für mehr Transparenz in den Lieferketten sorgen.

Drei Vorschläge

Für die Jahre 2026 und 2027 legt das Bündnis drei konkrete Vorschläge vor. Erstens sollen verlässliche Förderbedingungen geschaffen werden, damit Privathaushalte Investitionen in nachhaltige Heizsysteme wie Wärmepumpen planen können. Zweitens brauche die Branche Planungssicherheit, um Skaleneffekte zu erzielen und die Produktionskosten zu senken. Die Allianz verweist darauf, dass der Absatz von Wärmepumpen langfristig an das Niveau früherer Gaskesselverkäufe herangeführt werden müsse. Drittens spricht sich die Initiative dafür aus, europäische Fertigung gezielt zu priorisieren, um industrielle Kapazitäten und Beschäftigung in Europa zu sichern.

Neben der Ausgestaltung der Förderung macht die Allianz weitere Rahmenbedingungen geltend. Ein zentraler Punkt ist ein wettbewerbsfähiger Strompreis, der laut den beteiligten Unternehmen entscheidend für den Erfolg der Wärmewende ist. Darüber hinaus brauche die Industrie verlässliche gesetzliche Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Die Allianz betont insbesondere die Bedeutung des geplanten europäischen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr (ETS 2). Dieser solle aus ihrer Sicht spätestens zum 1. Januar 2028 starten, um faire Wettbewerbsbedingungen für klimaverantwortliche Technologien zu schaffen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Allianz sehen in einem verlässlichen politischen Rahmen die Voraussetzung, um das Marktpotenzial der EU auszuschöpfen. Größere Marktvolumina könnten nach ihrer Einschätzung ausreichend Finanzmittel für Forschung und Entwicklung neuer Technologien generieren. Die Initiative ruft daher zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie und Verbrauchern auf. Ziel sei eine Förderlandschaft, die die Energiewende in Europa unterstützt und die industrielle Basis stärkt.

Der Offene Brief der „Allianz Energiewende in Europa für Europa“ steht als PDF zum Download bereit.

Maßnahmenpaket zum Ladenetzausbau verabschiedet

Quelle: Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche den Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 beschlossen. Damit soll ressortübergreifend eine Gesamtstrategie zum Ausbau des Ladenetzes etabliert werden.

Der Masterplan umfasst 41 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern: Nachfrage und Investitionen stärken, Umsetzung vereinfachen und beschleunigen, Wettbewerb und Preistransparenz erhöhen, Integration ins Stromnetz verbessern sowie Nutzerfreundlichkeit und Innovation steigern.

Bei der Veröffentlichung des Entwurfs hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärt, die Bundesregierung wolle mit dem Masterplan „die Voraussetzung für den Umstieg auf die Elektromobilität für alle“ schaffen. „Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam – mit den Ländern und Kommunen, den Unternehmen und Investoren und mit der Aufgeschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger“, so der Minister im Oktober dieses Jahres.

Im Rahmen des folgenden Verbändedialogs hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Anfang Oktober mit Vertreterinnen und Vertretern der Automobilindustrie diskutiert, wie die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Branche gestärkt werden können. Damals hatte Merz gesagt: „Der Weg zur Elektromobilität ist eröffnet. Dieser Weg wird weitergehen.“ Die Markteinführung brauche allerdings Zeit. Deshalb solle die Befreiung von der Kfz-Steuer für Elektroautos über 2030 hinaus um fünf weitere Jahre verlängert werden. Allerdings solle die Automobilindustrie auf alle denkbaren Antriebstechnologien setzen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Nur so könne sie im weltweiten Wettbewerb bestehen.

Die verschiedenen Stakeholder waren schon in die Erarbeitung des Plans einbezogen worden und sollen auch bei der Umsetzung eingebunden werden. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sieht den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge vor. Dieser Vereinbarung trägt die Bundesregierung nun mit einer abgestimmten Umsetzungsstrategie Rechnung.

Stakeholder waren in die Erarbeitung eingebunden

Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2030, dem Ausbau des sogenannten Deutschlandnetzes, mit Maßnahmen für bidirektionales Laden sowie dem schnelleren Ausbau von Ladepunkten in Mehrparteienhäusern will die Bundesregierung eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen erreichen. Dies sei gleichzeitig ein Weg, um die Vereinbarkeit von individueller Mobilität mit wirksamem Klimaschutz zu gewährleisten.

Allerdings weisen die Autoren des Masterplans darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit zwischen den einzelnen Anwendungsfällen noch immer stark variiere. Vor allem das Laden von E-Lkw befinde sich noch in einer frühen Marktphase. Entsprechend bedürfe es erheblicher Investitionen in die Infrastruktur. Allerdings habe der Bund bereits mit Planungen und Umsetzungsschritten entlang der Bundesautobahnen begonnen, um insgesamt 350 unbewirtschaftete und bewirtschaftete Rastanlagen mit Schnellladeinfrastruktur für Lkw auszustatten.

Gleichzeitig sieht der Bund die bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten in Depots und Betriebshöfen als zentrale Voraussetzung für den Übergang zur E-Mobilität an. Dies gelte sowohl für Lkw als auch für Busse. Dies sei mit hohen Investitionskosten, insbesondere für die Netzanschlüsse verbunden. Das BMV werde daher unter anderem seine Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr fortsetzen und ab 2026 auch eine neue Förderrichtlinie für den Bus-Bereich veröffentlichen.

Mit dem Kabinettsbeschluss soll die Umsetzung der Maßnahmen zeitnah beginnen. Allerdings, so heißt es gleich im ersten Abschnitt des Masterplans, sei die Umsetzung aller finanzwirksamen Maßnahmen abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln.

Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 steht auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums zum Download zur Verfügung.

Energiespeicher als Schlüsselfaktor für Versorgungssicherheit

WPC-Präsidentin Burcu Gunal auf dem Podium der ÖGEW/DGMK-Herbsttagung. Quelle: Klaus Fischer

VERANSTALTUNG. Nur mit Speichersystemen unterschiedlichster Formen lässt sich die Energiewende meistern, hieß es bei der Herbsttagung von ÖGEW und DGMK in Wien.

Bei der Herbsttagung der Österreichischen Gesellschaft für Energiewissenschaften (ÖGEW) und der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreisläufe e.V. (DGMK) in Wien waren die anwesenden Fachleute einig: Speichersysteme in unterschiedlichsten Formen sind für das Gelingen der Energiewende im Allgemeinen und für die Versorgungssicherheit im Besonderen unverzichtbar.

Burcu Gunal, die Generaldirektorin von WPC Energy (vormals World Petroleum Council), konstatierte in ihrem Vortrag, die Energieversorgung der Welt sei in einem grundlegenden Wandel begriffen, der sich gerade auf die Versorgungssicherheit gravierend auswirke. Neue Technologien kämen mit ungeahnter Geschwindigkeit auf den Markt. Die erneuerbaren Energien hätten 2024 einen „Rekordausbau“ verzeichnet – ebenso wie der Bedarf an Öl, Erdgas und Kohle, aber auch die Nachfrage nach Strom aus Kernkraftwerken. „Die Herausforderung besteht darin, die Versorgungssicherheit mit den Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen, die erneuerbaren Energien in die Netze zu integrieren, ohne deren zuverlässigen Betrieb zu gefährden und die Flexibilität der Systeme zu erhöhen, um mit den extremen Volatilitäten zurande zu kommen“, betonte Gunal. Damit aber würden Speichertechnologien, die Digitalisierung und die dezentrale Erzeugung zu Schlüsselfaktoren für das Gelingen der Energiewende.

Ohne Speicher verzögert sich der WPC-Generaldirektorin zufolge die Dekarbonisierung, ihre Kosten steigen, und die Verlässlichkeit der Versorgung nimmt ab: „Mit Speichern dagegen können wir Nachfrage und Angebot sowie Volatilität und Zuverlässigkeit miteinander vereinen.“ Mehr denn je ist dafür freilich die Koordination zwischen Politik, Finanzierung und Technologie erforderlich, so Gunal. Denn die Sicherheit der Energieversorgung beruhe auf grenzüberschreitender Zusammenarbeit, transparenten Märkten und Wissensaustausch.

Wasserstoff in Erdgasspeichern

Ähnlich argumentierte Elisabeth Zehetner, die für Energiepolitik zuständige Staatssekretärin im österreichischen Wirtschaftsministerium (BMWET), die der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) angehört. Ihr zufolge setzt Österreich seit Jahrzehnten vorwiegend auf leistungsstarke Pumpspeicherkraftwerke in den Gebirgsregionen im Westen und Süden des Bundesgebiets. Zunehmend gewännen aber auch andere Technologien an Bedeutung. Die Regierung plane verstärkte Anreize für kleine Speicher. Beispielsweise sei vorgesehen, Photovoltaikanlagen künftig nur noch zu fördern, wenn deren Betreiber auch Stromspeicher installierten. Mit dem kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) wiederum würden netzdienlich betriebene Speicher von den Netztarifen befreit.

Bei Erdgasspeichern verfügt Österreich über eine Kapazität von rund 100 Milliarden kWh, was den heimischen Gasbedarf von knapp 80 Milliarden kWh deutlich übersteigt. Künftig wird es laut Zehetner erforderlich sein, diese Volumina auch für die saisonale Speicherung von (grünem) Wasserstoff zu nutzen. Vielversprechende Pilotprojekte seien im Gang, konstatierte die Staatssekretärin: „Und wir als Bundesregierung arbeiten an den Rahmenbedingungen für Wasserstoff als Energiespeicher.“ Dies betreffe das geplante „Erneuerbares-Gas-Gesetz“ (EGG) ebenso wie die im Entstehen begriffene Wasserstoff-Importstrategie.

Netze entscheidend

Unverzichtbar sind Energiespeicher auch für den zuverlässigen Betrieb der österreichischen Übertragungsnetze, betonte Kurt Misak, der Leiter der Abteilung Versorgungssicherheit und operative Energiewirtschaft der Übertragungsnetzgesellschaft Austrian Power Grid (APG). Ihm zufolge dominieren derzeit Pumspeicherkraftwerke mit einer Turbinenleistung von insgesamt etwa 9.000 MW und einer Pumpleistung von 4.300 MW. Ihr stehen volatile Erzeugungskapazitäten von rund 13.800 MW gegenüber, davon PV-Anlagen mit 9.500 MW und Windparks mit 4.300 MW. Diese sind im Wesentlichen im Nordosten Österreichs konzentriert, wohingegen sich die Pumpspeicher Westen und Südwesten des Landes befinden.

Die Kapazität der Übertragungsleitungen zwischen Ost- und Westösterreich liegt laut Misak bei rund 3.000 MW. Sie müsse dringend erhöht werden, insbesondere, da vorgesehen ist, die Leistung der PV-Anlagen bis 2040 auf rund 41.000 MW zu steigern, jene der Windparks auf 12.000 MW. Die APG investiere daher bis 2033 rund 9 Milliarden Euro in die Erweiterung und Ertüchtigung ihrer Netze. „Letzten Endes wird das Gelingen der Energiewende im Stromnetz entschieden“, betonte Misak.

Quelle: Fotolia / tomas

Weshalb die Slowakei die EU-Gassanktionen ablehnt

GASNETZ. Die Slowakei ist Transitland für russisches Erdgas. Es fürchtet um die Einnahmen aus dem Gastransport und vor einer Take-or-Pay-Klausel mit Russland.

Vor wenigen Wochen haben sich die EU-Mitgliedstaaten mehrheitlich darauf verständigt, dass Importe von russischem Erdgas in die Europäische Union ab 2028 verboten sein sollen. Die Slowakei hat, wie übrigens auch Ungarn, dem nicht zugestimmt.

Dies hängt nicht nur damit zusammen, dass der slowakische linkspopulistische Ministerpräsident Robert Fico demonstrativ den Schulterschluss mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sucht. Vielmehr muss Fico eine äußerst angespannte Haushaltslage in den Griff bekommen, die sich durch den Wegfall der Gaslieferungen noch einmal deutlich verschärfen könnte. Denn bei den Gebühren, die auf den Transit russischen Erdgases durch die Slowakei erhoben werden, handelt es sich Fico zufolge um wesentliche Einnahmen für den Fiskus.

Auf den ersten Blick scheint dies ein schlagkräftiges Argument. Die Transitgebühren zogen zuletzt drastisch an. Waren 2024 noch 93 Euro/Tonne Erdgas fällig, sind es in diesem Jahr nicht weniger als 328,50 Euro und im kommenden Jahr 534 Euro/Tonne. Auf diese Weise will die Slowakei kompensieren, dass seit Anfang 2025 kein russisches Erdgas mehr über die Ukraine in die Slowakei gelangt.

Das könnte sich jedoch schon bald als Eigentor erweisen. Die Slowakei droht nämlich wegen der Preiserhöhungen zu einem der teuersten Transitstaaten innerhalb Europas zu werden. Deshalb könnte sie ab 2028 trotz bisheriger guter Anbindung nach Österreich, Polen, Tschechien und in die Ukraine sogar zu einem „Ende der Pipeline“ werden, warnen Experten.

Trotzdem verteidigt Robert Fico den aktuellen Kurs bei den Transitgebühren. Die Slowakei stelle den Transport von Gas innerhalb Europas sicher. Deshalb sei es nur recht und billig, dass das Land dafür hohe Gebühren erhebe und auf diese Weise erhebliche Einnahmen erziele, zumal eine Beförderung „über die Adria“ fünfmal so teuer sei.

Tatsächlich aber erzielt der slowakische Fiskus aus dem Transit von Gas immer weniger Einnahmen. Verbuchte der Gasbeförderer Eustream, eine Tochter des staatlichen Gasversorgers SPP, 2020 noch einen Nettogewinn von 360 Millionen Euro, waren es 2021 nur noch 277 Millionen. Euro. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 sank der Gewinn weiter auf 264 Millionen Euro, und im vergangenen Jahr musste das Unternehmen sogar einen Verlust von 12,5 Millionen. Euro hinnehmen.

In krassem Gegensatz zu Ficos Darstellung steht das Vorgehen des Managements der SPP. Denn längst wurde die Versorgung der Slowakei unabhängig von russischen Lieferungen sichergestellt. Erdgas kommt nun vor allem aus dem Süden Europas, und zwar über die Turkstream-Pipeline. Das Unternehmen hat außerdem nach eigenen Angaben seine Gasspeicher ausschließlich mit Erdgas aus nicht-russischer Herkunft aufgefüllt und sein Lieferanten-Portfolio um Länder wie Algerien und Aserbeidschan erweitert.

Derzeit wird über den Abschluss eines Abkommens mit dem aserbaidschanischen Unternehmen Socar verhandelt, das Gazprom als Lieferanten ablösen soll. Denkbar wäre aus Sicht des SPP-Managements auch, ein Konsortium starker europäischer Unternehmen zu bilden, die am Fortbestand des Transports von Gas durch die Slowakei interessiert sind. Alternativ käme ein einzelner großer Händler infrage.

Eine verlässliche Lösung muss jedenfalls bald gefunden sein. Denn bis 1. März 2026 haben die Slowaken ihren nationalen Diversifizierungsplan bei der Europäischen Kommission einzureichen. Darin ist auch darzulegen, wie russisches Gas ersetzt und die Versorgungssicherheit nach 2028 gewährleistet werden kann.

Die SPP stärkt Robert Fico jedoch an anderer Front den Rücken. Die Top-Manager warnen nämlich davor, dass mit einem Verbot russischer Gasimporte ein Schiedsverfahren mit dem russischen Konzern Gazprom drohe. Dies könnte der SPP Verluste in Milliardenhöhe bescheren. Denn die Slowaken haben sich gegenüber Gazprom verpflichtet, bis 2034 Gas von dem russischen Konzern zu beziehen.

Falls sie den Vertrag einseitig kündigen würden, käme eine Take-or-Pay-Klausel zum Tragen, wonach SPP auch für nicht abgenommenes Gas bezahlen müsste. Bei den aktuellen Preisen könnte das einen Verlust in Höhe von insgesamt 16 Milliarden Euro nach sich ziehen Diese Last müsste letztlich der Staat tragen, was wiederum den Bemühungen der Regierung um eine zügige Konsolidierung des Haushalts zuwider liefe.

Repowering stärkt Niedersachsens Windkraft

Quelle: Pixabay / Rudy and Peter Skitterians

WINDKRAFT. Mit einer Modernisierung des Windparks Calle in Niedersachsen steigert RWE dessen Stromerzeugung mit weniger Anlagen.

Drei neue Anlagen ersetzen fünf ältere Turbinen, die seit 2004 in Betrieb waren. Die installierte Leistung steigt nach Angaben des Essener Energiekonzerns von ehemals 9 MW auf nun 17,1 MW. Die Stromproduktion soll sich dadurch um das Fünffache steigern − auf rund 56 Millionen kWh pro Jahr. Die neuen Anlagen sollen dann rein rechnerisch in der Lage sein, rund 16.000 Haushalte zu versorgen. Der Konzern geht, wie eine Sprecherin gegenüber der Redaktion erklärte, bei den Haushalten jeweils von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh aus.

In der Gemeinde Bücken, rund 70 Kilometer nordwestlich von Hannover, befindet sich der Windpark. RWE hat dort bereits mit dem Rückbau der Altanlagen begonnen. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen Windräder sieht der Konzern für Ende 2026 vor. RWE hatte sich, wie es weiter heißt, das Projekt in einer Auktion der Bundesnetzagentur gesichert.

Nach Angaben von RWE soll die Region von der Repowering-Maßnahme langfristig profitieren. So will der Konzern pro erzeugter Kilowattstunde insgesamt 0,3 Cent an die umliegenden Gemeinden zahlen. Darin enthalten sind 0,1 Cent je kWh nach dem niedersächsischen Beteiligungsgesetz. Dieses verpflichtet Betreiber, Gemeinden und lokale Bevölkerung mit mindestens 0,1 Cent je kWh am wirtschaftlichen Ertrag neuer Windenergieanlagen zu beteiligen. Nach Angaben von RWE können die Kommunen durch die insgesamt 0,3 Cent pro kWh jährliche Einnahmen von bis zu 150.000 Euro erzielen.

RWE setzt beim Rückbau des Windparks Calle auf Wiederverwertung wichtiger Komponenten. So soll der Beton der alten Fundamente künftig beim Wegebau genutzt werden. Ein Turm wandert in einen anderen Windpark, während die restlichen Anlagenteile recycelt werden. Zusätzlich führt RWE - ohne dass sie für den neuen Windpark notwendig wären - Ausgleichsmaßnahmen fort, wie etwa das Anlegen von Obstwiesen und das Pflanzen von Hecken sowie die Pflege naturnaher Waldbereiche. Auch das Anlegen von Blühstreifen sei vorgesehen.

Der Konzern baut nach eigenen Angaben derzeit Windparks mit insgesamt 167 MW Leistung und hat aktuell 737 MW in Betrieb. Das Unternehmen betreibt hierfür bundesweit neun Regionalbüros.

Quelle: Erstellt mit ChatGPT

Netzbooster mit Dreifachnutzen

NETZE. Beim Bau seines „Netzboosters“ geht der Übertragungsnetzbetreiber Amprion ganz eigene Wege. Und vermeldet einen Meilenstein.

Aus Eins mach Fünf mit Dreifachnutzen: Während die anderen Übertragungsnetzbetreiber zur Verstärkung ihrer Netze auf Großbatteriespeicher als „Netzbooster“ setzen, geht Amprion gemeinsam mit Eon und der LEW Verteilnetz (LVN) einen anderen Weg. Statt eines großen Batteriespeichers wollen die Partner fünf kleinere Speicher mit einer Gesamtleistung von 250 MW dezentral errichten. Entstehen sollen die Module mit jeweils 50 MW im Umfeld der bestehenden Umspannanlagen in den bayerischen Gemeinden Gersthofen, Irsingen, Memmingen, Oberottmarshausen und Vöhringen.

Die Ausschreibung für das Projekt war im Herbst 2024 gestartet. Nun steht fest: Die Firma EDF RE Speicherprojekte 1 GmbH & Co., eine neu gegründete Projektgesellschaft der EDF Power Solutions Deutschland GmbH, soll die Detailplanung der konkreten Batteriestandorte übernehmen sowie für Genehmigung und Bau der Batteriemodule verantwortlich zeichnen. Das teilten die Projektpartner mit. Die Inbetriebnahme ist für den 1. Januar 2028 geplant.

Netzbooster sind Batteriespeicheranlagen, die an strategisch günstigen Netzknoten platziert werden. Weil sie innerhalb kürzester Zeit große Mengen Strom aufnehmen und abgeben können, soll ihre Einbindung ins Netz Redispatch-Maßnahmen verhindern helfen und zu einer höheren Auslastung der Netze beitragen, da das Freihalten von Netzkapazitäten entfallen kann. Den Bedarf für die Netzbooster hatte die Bundesnetzagentur im Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, Version 2023 bestätigt.

Nutzen auch fürs Verteilnetz

Der dezentrale Netzbooster von Amprion, Eon und LVN soll darüber hinaus noch zwei weitere Funktionen übernehmen können: Eine Kooperationsvereinbarung der Netzbetreiber soll es der LVN ermöglichen, die Anlagen auch zur Stabilisierung und besseren Auslastung des Verteilnetzes zu nutzen. Und: In den Sommermonaten soll EDF Power Solutions Deutschland die Batteriespeicher zudem auf dem Strommarkt anbieten und somit einen dritten Nutzen erschließen dürfen.

„Die Mehrfachnutzung der Batteriespeicher – im Markt, im Verteil- und im Übertragungsnetz – ist bisher in Deutschland einzigartig“, kommentiert Amprion-CEO Christoph Müller. „Wir sammeln mit diesem Projekt wichtige Erfahrungen für zukünftige Betriebskonzepte von Batteriespeichern. Zudem hat der Netzbooster einen volkswirtschaftlichen Nutzen, denn er trägt dazu bei, Kosten beim Engpassmanagement zu sparen.“

Duisburg testet CO2-Direktabscheidung

Quelle: Greenlyte / Britt Knautz

F&E. Ein Start-up an der Universität Duisburg-Essen hat eine Anlage zur Abscheidung und Weiterverarbeitung von CO2 aus der Luft entwickelt.

Das Start-up Greenlyte Carbon Technologies GmbH hat in Duisburg eine erste kommerzielle Liquid-Solar-Anlage in Betrieb genommen. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgte am 20. November durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), teilte die Universität Duisburg-Essen mit.

Die Anlage am Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) in Duisburg entzieht der Luft das Kohlendioxid. Laut Herstelleraussage wird die Anlage jährlich rund 40 Tonnen CO2 abscheiden und als Reingas bereitstellen. Ein Teil dieser Menge wird im eigenen ZBT-Anlageprozess in bis zu fünf Tonnen synthetisches Erdgas umgewandelt.

„Die modulare Technik lässt sich leicht skalieren und läuft vollständig elektrisch“, heißt es weiter. Das sei ein Vorteil gegenüber bisherigen Verfahren, die hohe Temperaturen erforderten und deutlich schlechtere Wirkungsgrade aufweisen würden. Dabei setze das Verfahren auf ungiftige Materialien und ermögliche eine flexible Kopplung mit erneuerbaren Energiequellen.

Greenlyte wurde 2022 gegründet von Peter Behr, Florian Hildebrand und Niklas Friederichsen, Basis war die15-jährige Forschungsarbeit von Behr an der Universität Duisburg-Essen. Friederichsen bezeichnet das Wasserstoff-Testfeld auf dem Campus Duisburg als idealen Standort für die neue Anlage. „Hier können wir unsere Technologie im industriellen Maßstab weiterentwickeln, um sie robust und über viele tausend Stunden validiert im nächsten Schritt zu kommerzialisieren.“

Mit dem Projekt will Greenlyte eine Brücke schlagen zwischen Forschung und industrieller Anwendung – und die Technologie-Marktreife im Bereich CO2-Direktabscheidung und grüner Wasserstoff-Elektrolyse demonstrieren.

„Diese Anlage zeigt eindrucksvoll, wie Ergebnisse der universitären Forschung in Start-ups und industrielle Dimensionen transferiert werden können“, sagt Prof. Barbara Albert, Rektorin der Universität Duisburg-Essen. „Mit Greenlyte wird Wissen aus der Forschung umgesetzt in moderne Technologie für Klimaneutralität.“

Verband plädiert für hybride Lade- und Tankinfrastruktur

Quelle: Pixabay / Pexels

MOBILITÄT. Lastspitzen durch das Laden im Schwerlastverkehr könnten durch mehr Wasserstofffahrzeuge abgefedert werden, heißt es in einer Studie im Auftrag des Deutschen Wasserstoff-Verbands.

Eine Studie des Beratungsunternehmens Ludwig-Bölkow-Systemtechnik im Auftrag des Deutschen Wasserstoff-Verbands (DWV) hat die Auswirkungen einer vollständigen Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs auf der Straße untersucht. Im Fokus stand dabei das Stromnetz.

Die künftige Entwicklung wird in drei Szenarien beleuchtet: Ein Bedarfsszenario (orientiert sich an der Frage, wie viel Leistung und Energie die Schwerlast-Flotte benötigt, um reale Fahr- und Pausenzeiten einzuhalten), eine Angebotsszenario (orientiert sich an der Frage, welche Leistung eine öffentliche Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge tatsächlich bereitstellen kann) und ein „Entlastungsszenario“ (berücksichtigt die Ergänzung und Entlastung durch eine Wasserstoffinfrastruktur).

Die Berater gehen davon aus, dass bis 2040 der tägliche Strombedarf der elektrifizierten Fernverkehrsflotte auf mehr als 60 Millionen kWh steigt. Dies würde dem 1,5-Fachen des heutigen Jahresstromverbrauchs von Berlin entsprechen, rechnen sie vor. Der Abschätzung liegt ein Fahrzeugbestand von etwa 130.000 Lkw im Schwerlastverkehr zu Grunde, von denen täglich etwa 100.000 im Einsatz sind.

Für einen einzelnen Lkw setzen die Studienautoren eine tägliche Fahrleistung von 530 km und einen entsprechenden Energieverbrauch von 630 kWh an. Kritisch sehen sie, dass sich Ladevorgänge in einem etwa vierstündigen Zeitfenster um die Mittagszeit herum ballen, da die Fahrer wahrscheinlich ihre 45-Minuten-Pause dafür heranziehen. In dieser Zeit wären Ladeleistungen im Megawatt-Bereich erforderlich.

Wasserstofftankstelle benötigt nur 1 MW Anschlussleistung

Die dadurch entstehenden Lastspitzen könnten abgefedert werden, wenn tagsüber etwa 1.000 Ladeparks mit jeweils 8 MW oder 350 Ladeparks mit jeweils 22 MW zur Verfügung stünden. Zusätzlich seien für nächtliche Ladestopps zwischen 60.000 und 80.000 AC-Ladepunkte an Rasthöfen notwendig. Allein an den derzeit bestehenden Autobahntankstellen müssten dafür nachts im Schnitt 228 zusätzliche AC-Ladepunkte sowie ein zusätzlicher 5-MW-Netzanschluss pro Standort vorhanden sein.

Auf der Angebotsseite verzeichnen die Berater die laut dem Bundesverkehrsministerium und der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur bis 2030 geplanten 350 Ladeparks mit durchschnittlich 8 MW Anschlussleistung. Die geplante Infrastruktur sei bei 2,8 GW Anschlussleistung bereits täglich 3,7 Stunden voll ausgelastet, um den Energiebedarf der elektrischen Long-Haul-Flotte zu decken. Nach 2030 sei eine massive Kapazitätserweiterung in Leistung und Anzahl der Ladepunkte unabdingbar, denn elf oder gar 22 Stunden Volllastbetrieb pro Tag aller Ladeparks bundesweit sei logistisch und betrieblich nicht darstellbar.

Plädoyer für „Parallelbetrieb“

Deshalb plädiert der DWV dafür, die geplante Ladeinfrastruktur „synergistisch um Wasserstoff zu erweitern“. Demnach könnten Wasserstoff-Tankstellen an den geplanten 350 Ladeparkstandorten integriert werden. Dieser „Parallelbetrieb“ würde zu einer „massiven Entlastung“ des Stromnetzes führen, da rund 40.000 Wasserstoff-Lkw, was etwas mehr als 40 Prozent der Schwerlast-Flotte entspricht, täglich bundesweit betankt werden könnten. Die benötigte Anschlussleistung einer Wasserstofftankstelle betrage auch nur rund 1 MW. Außerdem könnten dezentrale Wasserstoffspeicher – der Verband spricht von einer Menge von jeweils 5 Tonnen – eine Pufferung und gegebenenfalls Rückverstromung ermöglichen.

Die Studie zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs steht zum Download auf der Internetseite des DWV zur Verfügung.

Lastkraftwagen mit alternativen Antrieben in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchtet die Redaktion regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Zu Beginn des Jahres 2025 gab es in Deutschland insgesamt rund 92.300 Lkw mit vollelektrischem Antrieb. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der E-Lkw-Bestand damit um etwa 17 Prozent. Die gesamte Zahl der Lkw mit alternativem Antrieb stieg weiter an, der Großteil der Lastkraftwagen wird aber weiterhin mit Diesel betrieben. Der Statistik liegen die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zugrunde.

Quelle: Fotolia / fefufoto

Luft-Wärmepumpen mit PV für 150 Häuser

WÄRMENETZ. In Konstanz entsteht ein Neubaugebiet mit zunächst 150 Hausübergabestationen. Dieses soll klimaneutral beheizt werden. Dafür haben die Stadtwerke ein zweites Joint Venture gegründet.

Der Stadtrat von Konstanz gab am 20. November grünes Licht für die Gründung einer 50/50-Projektgesellschaft mit dem Entwickler und Betriebsführer Solarcomplex AG aus der nahegelegenen Stadt Singen. Es ist das zweite von mehreren Gemeinschaftsunternehmen mit externen Partnern, die in verschiedenen voneinander räumlich getrennten Wärmeverbünden der größten Stadt am Bodensee die Wärmewende realisieren sollen.

Hintergrund sind die ehrgeizigen Klimaziele der wachsenden 87.000-Einwohner-Stadt, die Kommunale Wärmeplanung und ein Investitionsbedarf von 550 Millionen Euro sowie ein Planungs- und Organisationsaufwand, den die Stadtwerke nicht ganz aus eigener Kraft stemmen können. Ein ursprünglich hierfür geplanter Einstieg der Thüga in die 100-prozentige städtische Tochter war nach heftigem Widerstand innerhalb des Stadtrates 2023 abgeblasen worden (wir berichteten).

Das erste dieser Joint Ventures war in diesem Sommer mit (Steag) Iqony aus Saarbrücken eine Projektgesellschaft für den Wärmeverbund rund um die Bodensee-Therme Konstanz gegründet worden. Dieser Verbund soll von Seewasser (Seethermie) gespeist werden.

Nun steht der zweite geplante Wärmeverbund kommunalrechtlich auf sicheren Füßen. Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets Hafner rund um einen gleichnamigen Hügel direkt nördlich des Stadtteils Wollmatingen auf der Halbinsel Bodanrück. Die Projektgesellschaft heißt daher „Wärmeversorgung Hafner GmbH“, mit Sitz in Konstanz. Sie soll im Unterschied zur Therme die Wärme aus Luft-Wärmepumpen liefern, die teilweise von einer Freiflächen-Photovoltaikanlage angetrieben werden.

Bisher größtes Wärmenetz für Solarcomplex

Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Gordon Appel hat der Querverbund-Versorger schon in anderen Projekten erfolgreich mit Solarcomplex zusammengearbeitet. Solarcomplex-Vorstand Bene Müller umreißt in einer abgestimmten Pressemitteilung, was ihn an dem jetzigen Projekt so reizt: „Solarcomplex hat bisher rund 20 Wärmenetze in kleinen und eher ländlichen Gemeinden realisiert. Jetzt gehen wir die Wärmewende in einer mittelgroßen Stadt an.“

Ziel ist es, die Projektgesellschaft bis Mitte 2026 zu gründen. Die beiden Gesellschafter sollen je einen Geschäftsführer bestimmen, ein Beirat übt die Aufsicht aus. Parallel treiben die Stadtwerke Konstanz in den kommenden Monaten die Projektentwicklung bis zur Genehmigungsplanung voran. Bei positivem Verlauf kann der Bau des Wärmeverbunds 2027 beginnen, heißt es aus dem Badischen.

Technische und finanzielle Parameter von „Hafner 1“

Das gesamte Neubaugebiet Hafner hat einen Wärmebedarf von etwa 9 Millionen kWh pro Jahr im Bauabschnitt eins. Die Investition beläuft sich auf 17 Millionen Euro für die zentrale Wärmeversorgung im ersten Bauabschnitt und für eine 1,3 MW leistende PV-Freiflächenanlage, vor Abzug von Förderung und Anschlusskostenbeiträgen. Ein 5,6 Kilometer langes Wärmenetz inklusive Hausanschlussleitungen sowie 150 Hausübergabestationen sind vorgesehen.

Die Solarcomplex AG wurde im Jahr 2000 gegründet und hat aktuell rund 2.000 Aktionäre. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Anlagen zur Strom- und Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien und bietet die Kapitalbeteiligung an diesen Anlagen als ökologische Geldanlage an.

Ulm will Tiefengeothermie-Projekt weiterverfolgen

Quelle: DMT GROUP

GEOTHERMIE. Die Seismik-Messungen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm zeigen, dass der Untergrund für Tiefengeothermie grundsätzlich geeignet ist. Der Versorger will sein Projekt weiterverfolgen.

Mit einer 2D-Seismik-Untersuchung hatten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) im Februar 2025 untersucht, ob Tiefengeothermie im Raum Neu-Ulm und Senden umsetzbar ist. Die Ergebnisse zeigen: Im Bereich eines möglichen Projektstandorts ist die Beschaffenheit des tiefen Untergrundes gut, teilten die SWU am 20. November mit. Gemeinsam mit dem Partner, die Eavor GmbH, plant der Versorger in den kommenden Monaten die konkrete Planung für die nächsten Projektschritte anzugehen.

So sollen im Zuge des sogenannten „Process Designs“ nun systematisch die Planungen insbesondere der oberirdischen Anlage sowie der Bohrlochplanung und Genehmigungsplanung bearbeitet werden. Sämtliche Ergebnisse werden dann innerhalb eines Engineering Reports bis Ende 2026 dokumentiert, welche als Entscheidungshilfe der SWU dient, das Projekt fortzuführen oder auch nicht. Sollte sich der Untergrund für den Einsatz der Eavor-Loop-Technologie eignen, könnten ab 2029 gut 13.500 Haushalte umweltfreundlich und treibhausgasneutral mit Heizwärme und Warmwasser versorgt werden, so die SWU.

Die Technik Eavor-Loop basiert auf einem geschlossenen Kreislaufsystem, das ohne Zugang zu unterirdischen Heißwasserreservoirs auskommt. In mehreren Kilometern Tiefe werden horizontale und vertikale Bohrungen miteinander verbunden und bilden so ein unterirdisches Rohrnetz. Darin zirkuliert eine Wasser-Glykol-Mischung, die sich durch den natürlichen Temperaturunterschied zwischen Erdoberfläche und Erdinnerem eigenständig bewegt. Der Thermosiphon-Effekt sorgt dafür, dass die Flüssigkeit ohne Pumpen kontinuierlich fließt. Auf ihrem Weg nimmt sie Wärme aus dem umgebenden Gestein auf, die anschließend an der Oberfläche über Wärmetauscher in das Fernwärmenetz eingespeist wird.

Berliner Waldkrankenhaus halbiert Emissionen mit Gasag-Hilfe

Die Photovoltaikanlage auf dem Waldkrankenhaus in Berlin-Spandau. Quelle: Leo Seidel

KLIMASCHUTZ. Gasag Solution Plus hat für das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau in Berlin ein neues Energiekonzept umgesetzt, um Kosten zu senken und den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau hat seine Energieversorgung gemeinsam mit Gasag Solution Plus umfassend erneuert. Das Berliner Krankenhaus der Johannesstift Diakonie mit dem Schwerpunkt Akutversorgung will damit die Kosten und den Treibhausgasausstoß erheblich reduzieren. Laut dem Energiedienstleister federt das Projekt steigende Energiekosten ab, in dem die veraltete, aus den 1980er Jahren stammende Anlagentechnik ersetzt wurde.

Nach Angaben von Gasag Solution Plus setzte sich ihr Konzept in einem Wettbewerb durch. Die neue Energiezentrale kombiniert zwei Blockheizkraftwerke mit je 250 kW elektrischer Leistung, drei modulierende Gasbrennwertkessel und eine großflächige Photovoltaikanlage. Das Unternehmen erklärt, dass die Kombination den Ausstoß von CO2 halbieren soll. Zugleich soll sie eine stabile, bedarfsgerechte Versorgung ermöglichen und die Energiekosten des Krankenhauses langfristig kalkulierbar halten.

Drei Jahre Modernisierung abgeschlossen

Die Modernisierung erfolgte während des laufenden Betriebs und dauerte drei Jahre. Die installierte Feuerungswärmeleistung wurde laut Projektbeteiligten deutlich reduziert, von ursprünglich rund 20 MW auf knapp sechs MW.

Frank Bewig, Bezirksbürgermeister von Spandau, bezeichnete das Krankenhaus bei der Eröffnung der neuen Energiezentrale als „tragende Säule der Gesundheitsversorgung“ im Bezirk und verwies auf die Bedeutung des Projekts für den Standort.

Auf nahezu allen geeigneten Dachflächen des Hauses installierten Fachfirmen rund 1.540 Photovoltaikmodule. Die Leistung beträgt laut Krankenhaus 685 kW. Der erzeugte Solarstrom und der Strom aus den Blockheizkraftwerken sollen zusammen etwa die Hälfte des Strombedarfs decken. Die Klinik koppelt damit einen wesentlichen Teil des Verbrauchs vom Markt ab. Neben der Stromerzeugung wurde auch die Dampfversorgung erneuert. Zwei neue Schnelldampferzeuger sichern unter anderem die Sterilisation medizinischer Instrumente.

Stefan Schönberger, Geschäftsführer von Gasag Solution Plus, sprach von einem anspruchsvollen Projekt unter laufenden Krankenhausbedingungen. Die Johannesstift Diakonie verweist zusätzlich auf ihre strategische Ausrichtung. Vorstandssprecher Andreas Mörsberger betont die Bedeutung nachhaltiger Energieprojekte im Verbund und sieht die neue PV-Anlage als weiteren Schritt zu mehr Klimaschutz im Gesundheitswesen. Laut den Beteiligten kann das Waldkrankenhaus je nach Energiepreisentwicklung jährlich bis zu 400.000 Euro einsparen. Gleichzeitig soll die neue Infrastruktur die Energieeffizienz nachhaltig erhöhen.

Das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus der Charite – Universitätsmedizin Berlin. Es verfügt über neun Fachabteilungen und 518 Betten und versorgt jährlich rund 22.000 stationäre sowie 70.000 ambulante Patientinnen und Patienten.

Neuer Geschäftsführer für die TWS in Sicht

Tobias Koller (links) und Dirk Bastin, Aufsichtsratsvorsitzender der TWS. Quelle: TWS

PERSONALIE. Die Technischen Werke Schussental planen einen Wechsel in ihrer Führungsriege. Ab Juli kommenden Jahres wird Tobias Koller das Unternehmen leiten.

Der 51-Jährige Koller soll die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) sowie die TWS Netz GmbH, beide mit Sitz in Ravensburg (Baden-Württemberg), leiten. Wie es in einer Mitteilung der TWS heißt, folgt Tobias Koller auf Dr. Andreas Thiel-Böhm, der in den Ruhestand geht. Der Aufsichtsrat des kommunalen Energieunternehmens hat die Personalie am 18. November beschlossen.

Koller lebt aktuell in Aalen und arbeitet seit 1998 in der Energiebranche. Die TWS beschreibt ihn als erfahrenen Manager mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Nach Stationen als Bereichsleiter bei den Stadtwerken Aalen führt er seit 2008 die Stadtwerke Giengen. Dort verantwortet er die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie Dienstleistungen. Darüber hinaus steuert er weitere kommunale Energie- und Infrastrukturunternehmen sowie Kooperationen mehrerer Kommunen.

Die Gesellschafter der TWS – die Städte Ravensburg und Weingarten sowie EnBW – erwarten laut Mitteilung des Energieversorgers, einen gemeinsamen Schwerpunkt auf Versorgungssicherheit, Energiewende und regionale Infrastruktur.

Neue Vorstandsvorsitzende beim BNE

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) hat einen neuen Vorstand bestimmt und neue Mitglieder aufgenommen.

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft hat auf ihrer jüngsten Sitzung in Berlin einen neuen Vorstand gewählt. Am 20. November wurde einstimmig Dr. Kirsten Nölke zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Sie löst Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel ab. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigten die Mitglieder Dr. Holger Krawinkel und Gero Lücking.

Nölke ist seit Anfang 2022 Vorständin der Naturstrom AG mit Sitz in Düsseldorf. Zuvor leitete sie gemeinsam mit einem Kollegen seit 2015 den Geschäftsbereich Energiebelieferung bei Naturstrom. Sie kam damals als Anwältin von der Kanzlei Becker Büttner Held. „Schon seit Jahren begleite ich die Arbeit des BNE aktiv. Als treibende Kraft für Marktwirtschaft und Innovation wird der BNE seinen Kurs konsequent halten“, erklärte Nölke.

Der Verband nahm zudem neue Mitglieder auf, heißt es in einer Mitteilung:

Dazu gehört „1KOMMA5°“ mit Sitz in Hamburg, das Unternehmen bietet Anlagen für Privathaushalte an. Das Portfolio umfasst Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur.

Ebenfalls neu ist Horizon Energy Ventures. Das Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich finanziert Projekte wie Solar-PV, Batteriespeicher, Wärmelösungen und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Die „metiundo GmbH“ aus Berlin bietet eine digitale Lösung zur Transparenz und Optimierung des Energie- und Wasserverbrauchs in Immobilien an.

Mit der „PARQ energy GmbH“ wurde ein weiteres Unternehmen aus Hamburg aufgenommen. Es entwickelt Projekte im Bereich erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt auf Photovoltaik- und Batteriespeicherlösungen.

Die „nanopool GmbH“ aus Schwalbach-Hülzweiler im Saarland ist ein seit 2002 tätiges Familienunternehmen, das Nanotechnologien für die Oberflächenveredelung entwickelt und anwendet.

Die „Re.venture GmbH“ aus Berlin ergänzt die Mitgliederliste. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, darunter Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Wärme- und Batteriespeicherprojekte.

Neu ist zudem die Countrol GmbH aus Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet als Messstellenbetreiber und unterstützt die Digitalisierung der Energiewende durch intelligente Stromzähler.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

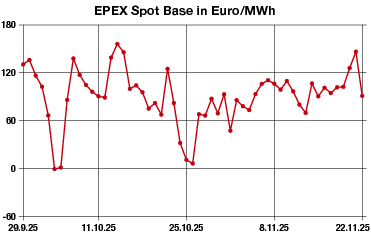

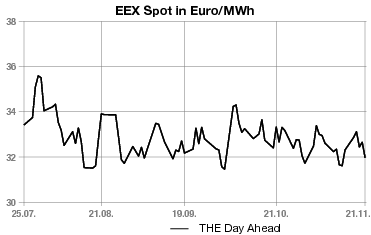

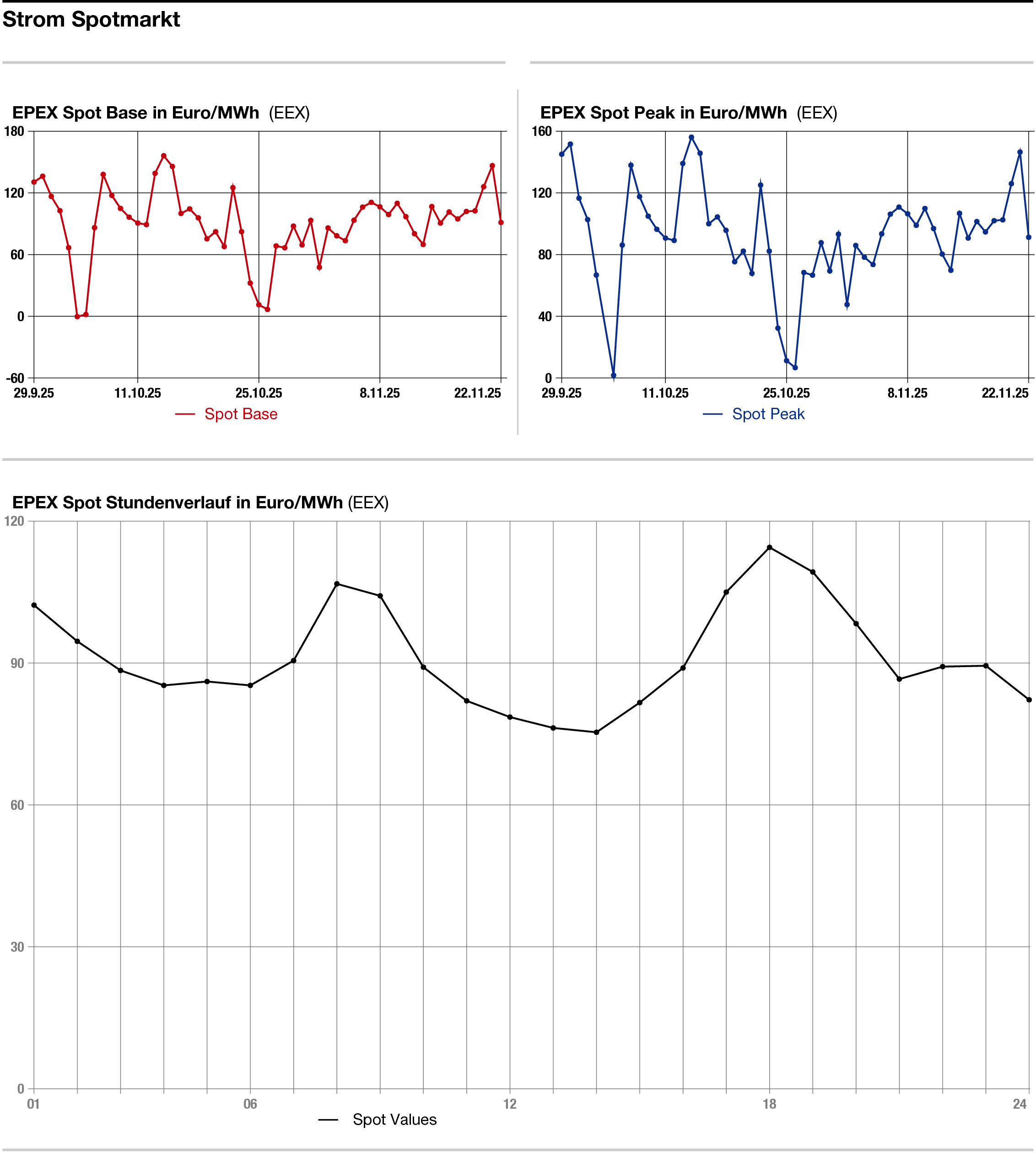

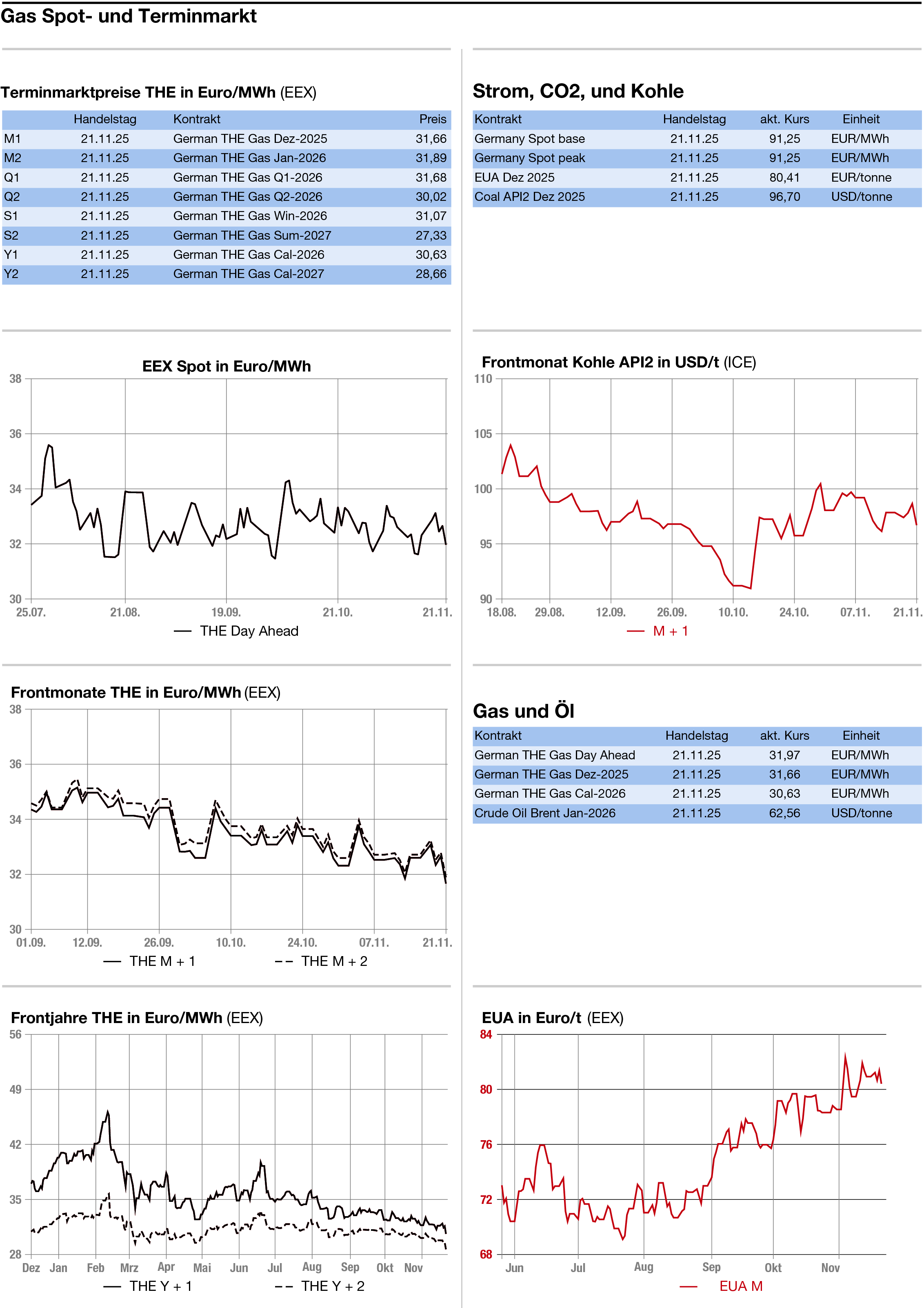

STROM

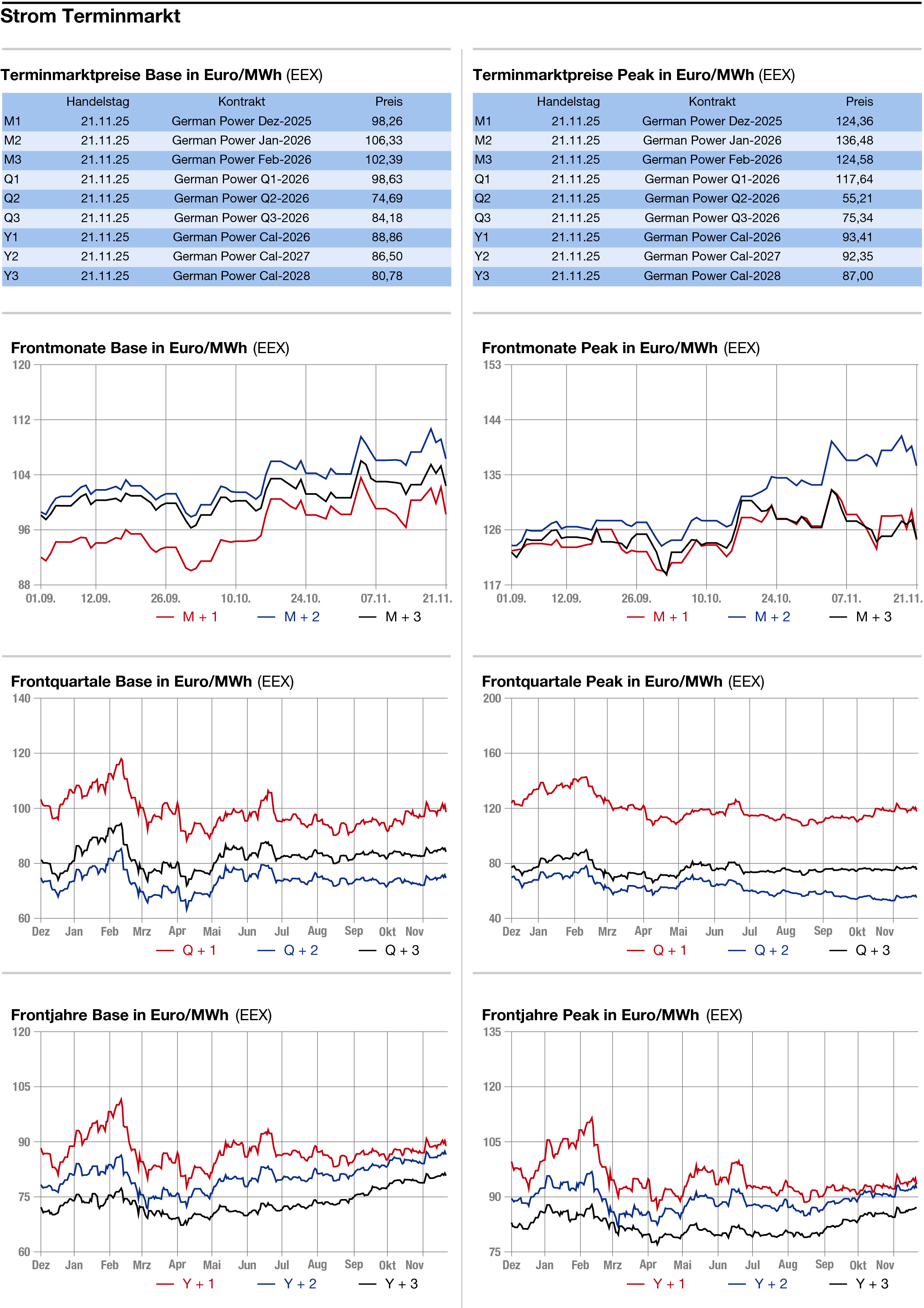

GAS

Wetteraussichten sorgen für Preisdruck an Energiemärkten

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Mit Abgaben haben sich die Energiemärkte am Freitag präsentiert. Dabei trafen zwei Entwicklungen zusammen. Zum einen gehen die Wetterdienste vielfach von einer Milderung in der neuen Woche aus, wobei die Temperaturen allerdings im leicht unterdurchschnittlichen Bereich verbleiben sollen. Zum anderen nähren die aktuellen Friedensbemühungen im Ukrainekrieg die Hoffnung, dass mittelfristig russische Energieträger wieder vermehrt westliche Abnehmerstaaten erreichen und die Preise dämpfen werden. Von den nervösen Aktienmärkten kamen am Freitag allenfalls gedämpfte Impulse. Übergeordnet belastet weiterhin die Erwartung, dass die US-Notenbank nach dem am Donnerstag veröffentlichten starken Arbeitsmarktbericht für September auf ihrer Dezember-Sitzung wohl keine weitere Zinssenkung beschließen wird. Die europäischen Börsen verzeichneten leichte Abgaben, wobei die Angst vor einem Platzen der KI-Blase im Raum stand

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag präsentiert. Der Montag kostete im Base 117,50 Euro je Megawattstunde. Im Peak war kein Handel zustande gekommen. Die Spanne betrug 135 auf 155 Euro je Megawattstunde. Am Donnerstag hatte der Freitag selbst im außerbörslichen Handel 146,75 Euro in der Grundlast gekostet. Dem Preisrückgang vom Freitag auf Montag entspricht eine höhere Einspeiseleistung der Erneuerbaren von 19,4 Gigawatt für den ersten Arbeitstag der neuen Woche. Für den Freitag hatten die Meteorologen von Eurowind nur 9,3 Gigawatt prognostiziert. Am Dienstag und Mittwoch dürften die Einspeiseleistung von Wind und Solar indessen schwach ausfallen. Eurowind erwartet nur rund 9 Gigawatt.

„Der Preisrückgang ist auf die Aussicht auf milderes Wetter und auf die aktuellen Friedensbemühungen im Ukrainekrieg zurückzuführen“, so ein Marktteilnehmer. „Wettervorhersagen, die ein Temperaturniveau von 2 bis 3 Grad Celsius unter dem Durchschnittswert prognostizieren, dürften keine allzu große Wirkung auf das Marktgeschehen entfalten, zumal die Hoffnung auf ein Ende des Ukrainekriegs für Abwärtsdruck bei den Preisen sorgt“, so der Händler weiter.

Am langen Ende verlor das Stromfrontjahr 0,97 auf 89,18 Euro je Megawattstunde.

CO2: Etwas leichter haben die CO2-Preise am Freitag notiert. Der Dec 25 gab bis gegen 13.30 Uhr um 0,75 auf 80,61 Euro je Tonne nach. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 20,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 81,00 Euro, das Tief bei 80,04 Euro. Marktbeobachter führen die Abgaben auf die Aussichten auf milderes Wetter und auf die aktuellen Abgaben an den Nachbarmärkten wie Gas und Strom zurück.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.27 Uhr 0,075 auf 30,575 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,725 auf 32,125 Euro je Megawattstunde nach unten. Der Gaspreis war kurzfristig auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren gesunken, erholte sich dann jedoch etwas. Für etwas Preisdruck sorgten Wetterprognosen, die mildere Temperaturen in den kommenden Tagen erwarten lassen sowie die Spekulation auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg.

Mit der stärkeren Nachfrage durch niedrigere Temperaturen in den vergangenen Tagen wurde zuletzt auch Erdgas aus den Gasspeichern entnommen. Wie aus Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgeht, waren die deutschen Gasspeicher am Mittwoch zu 73,16 Prozent gefüllt, nachdem der Füllstand zu Beginn des Monats noch über 75 Prozent betragen hatte. Für Europa insgesamt wird ein Füllstand von 80,71 Prozent gemeldet, der allerdings auch seit etwa zwei Wochen rückläufig ist. Der Rückgang beim Gaspreis macht deutlich, dass die Entwicklung der Füllstände nicht für Nervosität am Markt sorgen. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur hatte jüngst ebenfalls gelassen auf die Füllstände reagiert und darauf hingewiesen, dass sich die Versorgungslage in Deutschland in den vergangenen Jahren verändert habe. Deutschland verfüge dank neuer LNG-Terminals über zusätzliche Importmöglichkeiten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: